Родился 21 мая (3 июня) 1906 года в Чербакульском районе Челябинской области в семье политических ссыльных. Отец, Аполлинарий Алексеевич, служил инженером на Александровском заводе в Петербурге, участвовал в социал-демократическом движении. В 1886 г. арестован за распространение материалов группы «Освобождение труда», в 1888 г. — выслан в Восточную Сибирь на 4 года, с 1890-х гг. служил в Миасском золотопромышленном товариществе. Погиб в 1909 г. во время геологической разведки. После смерти отца ...

Биография

21.05.1906

с. Кундравы

28.11.1985

актер, режиссер, сценарист

Родился 21 мая (3 июня) 1906 года в Чербакульском районе Челябинской области в семье политических ссыльных. Отец, Аполлинарий Алексеевич, служил инженером на Александровском заводе в Петербурге, участвовал в социал-демократическом движении. В 1886 г. арестован за распространение материалов группы «Освобождение труда», в 1888 г. — выслан в Восточную Сибирь на 4 года, с 1890-х гг. служил в Миасском золотопромышленном товариществе. Погиб в 1909 г. во время геологической разведки. После смерти отца семья переехала в Екатеринбург, в 1915 г. Герасимов поступил в реальное училище, затем бедность вынуждает мать вместе со всеми детьми перебраться в Красноярск. Там Герасимов продолжает учебу, одновременно работая на заводе.

В 1923 году он уезжает учиться в Петроград, поступает в Художественно-педагогический техникум (ныне Санкт-Петербургское художественное училище имени Н. К. Рериха). В 1924 г. знакомится с Григорием Козинцевым и Леонидом Траубергом и приходит в мастерскую ФЭКС: «Когда я без особых успехов перешел на 2-й курс (это было в 1924 г.), мой соученик-приятель, работавший за соседним мольбертом, сказал мне как-то: „Хочешь, пойдем покувыркаемся“. Я сказал: „Хорошо, пойдем. А куда?“ Он сказал тогда, что здесь неподалеку, на улице Пролеткульта, 2, есть такая мастерская ФЭКС. Я был глубоким провинциалом и не понял, почему в мастерскую ФЭКС ходят кувыркаться, но спросить постеснялся и пошел. С мастерской ФЭКС и началась моя кинематографическая жизнь» (Герасимов С. Как я стал режиссером. М., 1946).

Герасимов снимался с 1924 года. Первая роль — рекламный фильм «Красная газета» (1924), затем эпизод (роль Шпика) в несохранившейся эксцентрической комедии «Мишки против Юденича» (1925) Г. Козинцева и Л. Трауберга. Герасимов играет и в других фильмах своих учителей по ФЭКСу — «Чертово колесо» (1926), «Шинель» (1926), «С. В. Д." (1927), «Новый Вавилон» (1929), «Одна» (1931): «В фильмах ФЭКСов именно Сергей Герасимов создал ряд вариаций на тему скользкого, зловещего оборотня, легко меняющего социальные маски. То он — развязный босяк с Лиговки, то — холеный проныра с кружевными манжетами, а вот на груди его красуется уже генеральская звезда… Его король питерских окраин из фильма „Чертово колесо“ (1926) выглядит как демон ночи и назван здесь — „Человек-вопрос“, но постоянного героя Герасимова можно назвать и — „Человек-тень“. Пройдет время, и другой художник из Петербурга, Евгений Шварц, напишет свою знаменитую пьесу о тени, которая вознамерилась занять место своего хозяина» (Ковалов О. ФЭКС. Фабрика эксцентрического актера // Другое Кино. 2012. 10.03).

Кроме того, его снимает Фридрих Эрмлер в «Обломке империи» (1929, в роли меньшевика), Всеволод Пудовкин — в «Дезертире» (1933, в роли 2-го бонзы).

Все эти роли — социальные маски, утрированные, шаржированные, гротескные — сыграны талантливым эксцентрическим актером, но сам Герасимов не был удовлетворен, причем не столько собственной игрой, сколько своим социальным статусом в кино. Он вспоминал: «к недовольству ролью примкнуло общее недовольство кинематографом. Внутренние, сперва неосознанные, обида и печаль. Получалось […], что актер […] не очень-то нужен был кинематографу. К этому времени кинематографический язык […] усложнился, главным образом в сторону сложных монтажных замыслов. Сценарий уподобился […] громоздкой партитуре, где каждый отдельный актер уподоблялся редко применяемому инструменту с правом где-то, на каком-то такте прозвучать в течение отведенных ему мгновений. Последующий монтаж мог уничтожить и эту скромную функцию, так что в общем работа актера в кино получалась занятием отнюдь не почетным» (Герасимов С. О себе // Лицо советского киноактера. М., 1935).

«Почетным» представлялась ему роль режиссера и сценариста в собственных фильмах. В 1930 году он окончил Техникум сценических искусств (ныне Российский государственный институт сценических искусств) в Ленинграде и начал работать режиссером на кинофабрике «Совкино». Его первый фильм, сделанный в соавторстве с Сергеем Бартеневым, в котором снимались его сокурсники по ФЭКСу — Янина Жеймо, Софья Магарилл, Петр Соболевский и другие, — «Двадцать два несчастья» (1930) не сохранился. Далее он ставит «Сердце Соломона» (в соавт. с Михаилом Кресиным, 1932, не сохранился); «Лес» (1932), запрещенный к показу с формулировкой «в картине установка: человек человеку — волк»; «Люблю ли тебя?» (1934, не сохранился).

С 1931 года Герасимов начинает преподавать, набирает курс на киноотделении Ленинградского Техникума сценических искусств (ученики: Петр Алейников, Георгий Жженов, Иван Кузнецов, Степан Крылов).

В 1930-е годы проблем с выбором сюжетов картин у Герасимова не было, он брал их непосредственно из передовиц партийной печати. Первый его звуковой фильм «Семеро смелых» (1936) на популярную тему полярников (в те годы в моде были «челюскинцы») с Татьяной Макаровой и Петром Алейниковым приносит режиссеру официальное признание: положительные рецензии в «Правде» и других изданиях. В период военных конфликтов СССР с Японией на Амуре последовал фильм «Комсомольск» (1938) — советская молодежь осваивает Дальний Восток. После принятия третьего пятилетнего плана (1938–1942), в котором предполагалось ввести обязательное всеобщее среднее образование в сельской местности, Герасимов снимает фильм о сельском учителе — «Учитель» (1939).

В год столетия со дня смерти М. Ю. Лермонтова Герасимов ставит «Маскарад» (1941), и эта картина выделяется среди прочих фильмов режиссера не только игрой Николая Мордвинова, которого Ираклий Андронников называл «лучшим Арбениным», но и возвращением к фэксовской школе: «Это был фильм 1920-х годов. Мало того, большинство создателей фильма были из фэксовцев: Герасимов, Макарова, Софья Магарилл, Эмиль Галь, игравший Шприха (в „Чертовом колесе“ он снимался в дуэте с Герасимовым). Снимал фильм Вячеслав Горданов, ближайший друг и соратник Андрея Москвина. Не хватало только Козинцева и Трауберга. Да и то, Козинцев появлялся несколько раз, чтобы помочь при съемке сцен с участием Герасимова-Неизвестного. Это был не просто скачок от „Комсомольсков“ и „Учителей“ к фэксовской эстетике: это был фильм о людях ушедшей эпохи 1920-х годов. Это истерически веселящееся, блестящее, циничное и, что очень важно, абсолютно обреченное общество — все это имело место в ленинградском предвоенном кино: старались сохранить веселье, радость, энтузиазм и легкомыслие 1920-х годов, но все это было уже […] под прицелом. Об этом и снимали картину: о себе» (Багров П. Человек-Ответ // Сеанс. 2006. № 27/28).

Во время войны Герасимов снял фильм «Непобедимые» (1943, совместно с Михаилом Калатозовым) и «Большая земля» (1944). В 1943 году он переехал в Москву. С 1944 по 1946 г. возглавлял Центральную студию документальных фильмов. Руководил съемочной группой на Ялтинской и Потсдамской конференциях глав правительств СССР, США и Великобритании. В 1945 году становится постановщиком парада Победы 24 июня на Красной площади в Москве.

Профессор (1946), депутат Верховного Совета (1948), народный артист СССР (1948) — блестящая карьера сталинского сановника практически не знала сбоев. Даже критика Сталиным герасимовского сценария по первой версии романа Фадеева «Молодая гвардия» — за игнорирование роли партийной организации в партизанской борьбе — никак ни повлияла на судьбу режиссера. Роман и сценарий были переписаны, и в 1949 году фильм получил Сталинскую премию.

В раннюю хрущевскую эпоху, вновь романтизировавшую революцию и Гражданскую войну, он снимает трехсерийный фильм «Тихий Дон» по Шолохову (1957–1958). Минисериал «Люди и звери» (1962), по собственному в соавторстве с Макаровой сценарию, был частично снят за границей и в нем появлялся герой-эмигрант.

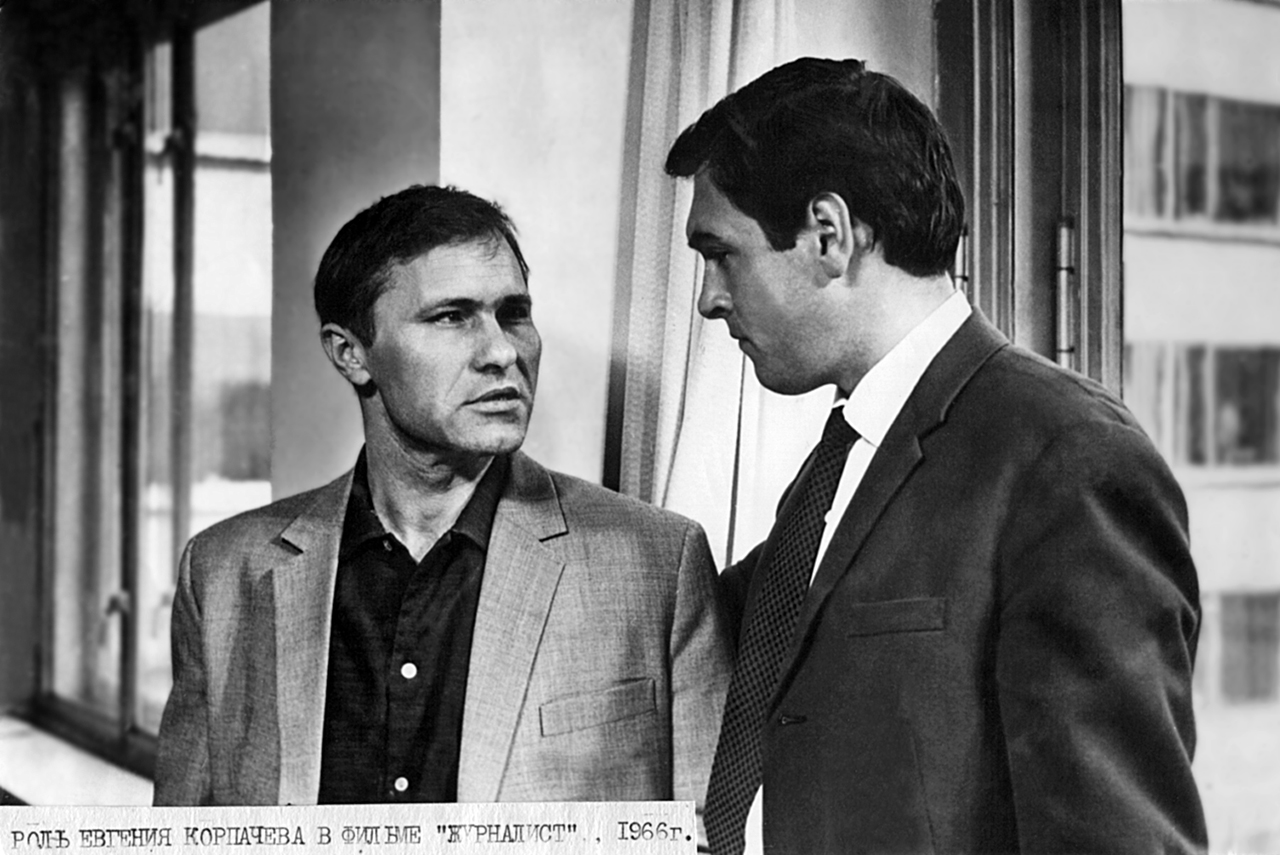

На излете 1960-х годов Герасимов снимает «Журналиста» (1967), в начале 1970-х гг. — «У озера» (1970), «Любить человека» (1973), «Дочки-матери» (1974), пытаясь найти новый стиль (советскую версию синема верите) и новые темы (экология и «новое народничество»). Этот стиль — имитационный реализм — создавал конфликт между Герасимовым и его школой, с одной стороны, и новым поколением режиссеров-шестидесятников: «Он стремился прикрыть надуманные решения конфликтов бытовым, псевдореалистическим стилем. А когда кино перешло к другой форме реализма, когда появились Хуциев и Шукшин, он — вольно или невольно — противостоял этому» (Клейман Н. Другая история советского кино // Киноведческие записки. 2001. N 53).

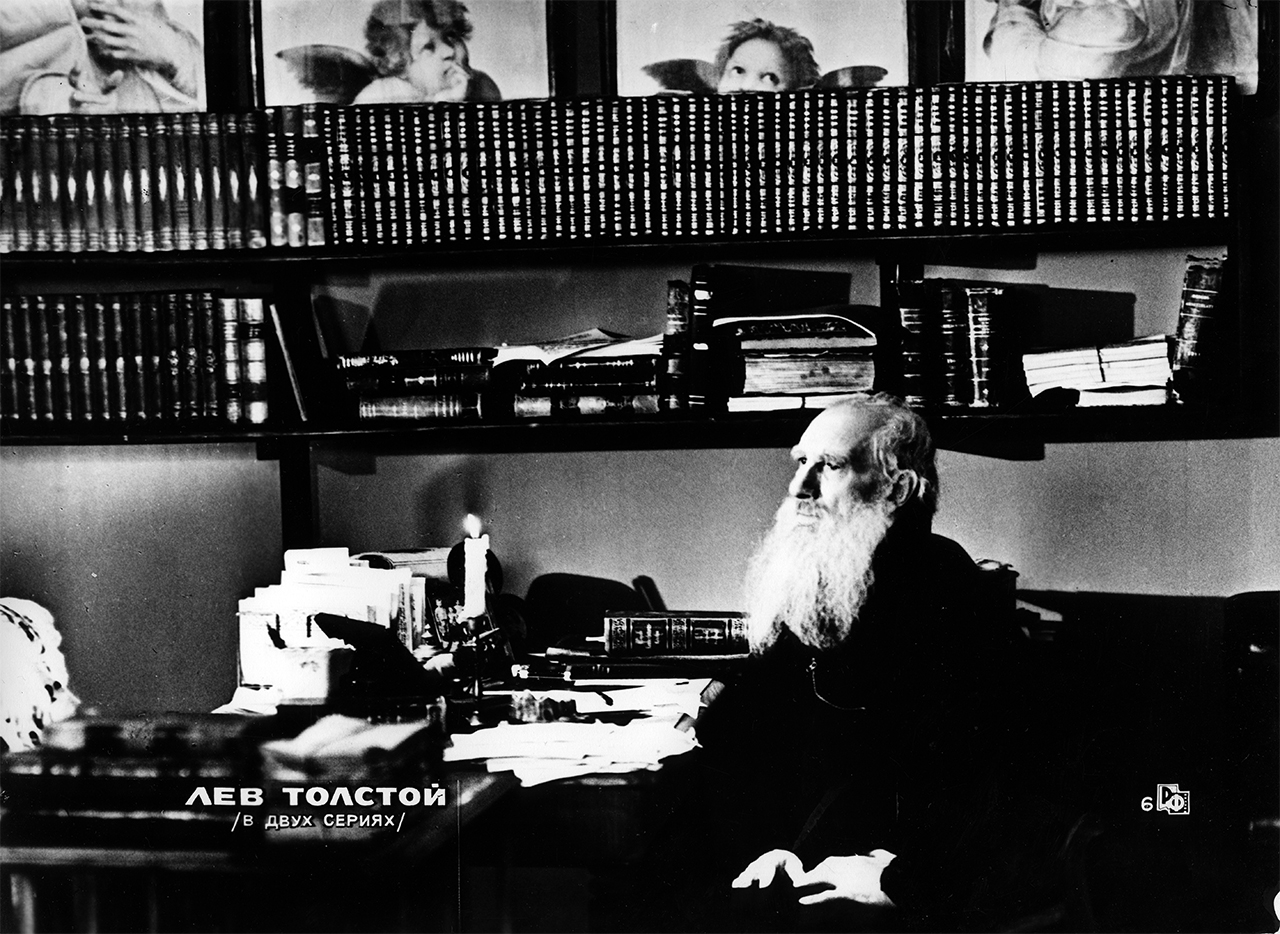

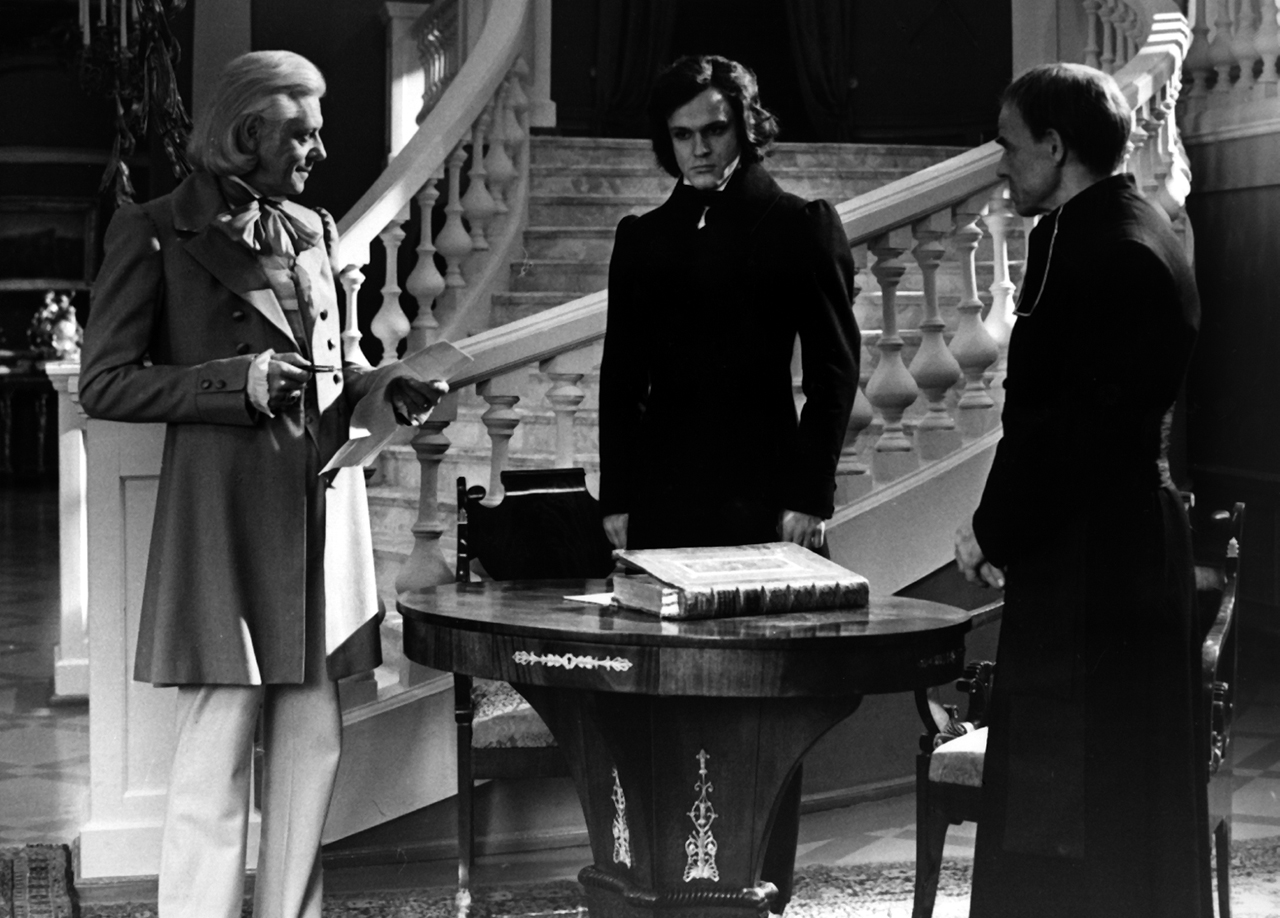

В брежневскую эпоху вновь входят в официальную моду некоторые элементы сталинского стиля, и в 1980-е годы Герасимов занимается историческими и биографическими экранизациями: «В начале славных дел» и «Юность Петра» (1980, в соавт. с Юрием Кавтарадзе), «Лев Толстой» (1984).

В 1944 году Герасимов совместно с Татьяной Макаровой начал вести мастерскую во ВГИКе, его преподавательский стаж — около 40 лет, среди учеников — Сергей Бондарчук, Николай Губенко, Лев Кулиджанов, Татьяна Лиознова, Кира Муратова, Николай Рыбников, Людмила Гурченко, Наталия Белохвостикова, Лидия Федосеева-Шукшина и другие. «Будучи прирожденным педагогом, он „умирал“ в актерах и учениках. Не будучи великим режиссером, выучил многих и многих, среди которых есть и великие» (Аркус Л., Цыркун Н. Новейшая история отечественного кино. 1986–2000. Кино и контекст. Т. 4. СПб, 2002). Умер 28 ноября 1985 года в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище.

Наталья Бочкарева

Тексты

Фильмография Сергея Герасимова

Учитель

Фрагмент сценария фильма

У озера

Фрагмент сценария фильма

Семеро смелых

Фрагмент сценария фильма

Люди и звери

Фрагмент сценария фильма

Любить человека

Фрагмент сценария фильма

Комсомольск

Фрагмент сценария фильма

Большая земля

Фрагмент сценария фильма

Роман и мотивы

Герасимов о смысле экранизаций литературы

Необходимость заговорить

Герасимов о значении роли в фильме «Одна»

Расчет по секундам

Герасимов о съемке сложного эпизода «Тихого Дона»

Влюбленность в картину

Герасимов об учебе на собственных ролях

Я, а не другие!

Герасимов о смысле экранизации «Петра I» Ал. Толстого

Нещадно изгонял

Ян Фрид о Герасимове и киношколе при Ленфильме

Список учеников

Выпускники мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой

О поступлении в мастерскую Герасимова

От трудного к трудному

Герасимов студентам о принципах обучения

Художество и организация

Герасимов об отборе кадров во ВГИКе

Садовник

О приоритетах Герасимова-педагога

На кита с мухобойкой

Герасимов критикует этюд Николая Губенко

Достоевский и производство

Герасимов говорит с учениками о психологии роли

Под его крылом

Кира Муратова об отношениях Герасимова с учениками

Храброе искусство

Герасимов о задачах начинающих режиссеров

Секрет Герасимова

Лев Кулиджанов о работоспособности режиссера

Кино, учитель, класс

Герасимов о кинообразовании в школах

Воспитание киноактера

Статья Герасимова об обучении артистов

Наша задача — воспитывать вас

Герасимов студентам на первом занятии

Увлекал на действие

Наталья Бондарчук об учебе у Герасимова

Ритм и стиль

О «Маскараде» Сергея Герасимова

Верность теме

Юрий Ханютин о психологизме картин Герасимова

Переживание мифа

О «Молодой гвардии» Герасимова в контексте эпохи

Русская краса и молодец до старости

О Герасимове и Тамаре Макаровой

«Семеро смелых» за окраиной

О пространстве фильмов Герасимова 1930-х

Поэзия обычных дел

О режиссуре Сергея Герасимова

Функция и интимность

О ВГИКе Герасимова и сохранности традиции

Эпос и люди

О фильмах и ролях Герасимова

Письмо о Параджанове

Виктор Шкловский Герасимову об опальном режиссере

Походка и поступок

Марлен Хуциев о Герасимове во ВГИКе

Несчастье будет с вами в эту ночь

Герасимов о съемках «Маскарада» и начале войны

Конфетти и двухмесячный оклад

Инна Макарова об успехе «Молодой гвардии» Герасимова

Лавр в кармане

Инна Макарова о Герасимове на Ялтинской конференции

Игра в графа

Елена Кузьмина о недолгой и яркой дружбе с Герасимовым

Отказ от новаторства

Григорий Козинцев о современности Герасимова

Попытка показать хорошее

Герасимов о творческих опытах

Крупная личность

Сценарист Гребнев о свидании с Герасимовым

Кино под бомбами и лед в ванной

Герасимов о блокадном Ленинграде

Человек-Ответ

О противоречии личности и фильмов Герасимова

Кадры из фильмов Сергея Герасимова

Кадр из фильма «Лев Толстой». Реж. Сергей Герасимов. 1984

Кадр из фильма «В начале славных дел». Реж. Сергей Герасимов. 1980

Кадр из фильма «Юность Петра». Реж. Сергей Герасимов. 1980

Кадр из фильма «Красное и черное». Реж. Сергей Герасимов. 1976

Кадр из фильма «Дочки-матери». Реж. Сергей Герасимов. 1974

Кадр из фильма «Любить человека». Реж. Сергей Герасимов. 1972

Кадр из фильма «У озера». Реж. Сергей Герасимов. 1969

Кадр из фильма «Журналист». Реж. Сергей Герасимов. 1967

Кадр из фильма «Тихий Дон». Реж. Сергей Герасимов. 1958

Кадр из фильма «Молодая гвардия». Реж. Сергей Герасимов. 1948

Кадр из фильма «Встреча с Максимом» (из боевого киносборника № 1). Реж. Сергей Герасимов. 1941 © Киностудия «Ленфильм»

Кадр из фильма «Маскарад». Реж. Сергей Герасимов. 1941 © Киностудия «Ленфильм»

Кадр из фильма «Учитель». Реж. Сергей Герасимов. 1939

Кадр из фильма «Комсомольск». Реж. Зиновия Маркина, Михаил Витухновский и Сергей Герасимов. 1938

Кадр из фильма «Семеро смелых». Реж. Сергей Герасимов. 1936