Михаил Калатозов (Калатозишвили) родился 15 (28) декабря 1903 г. в Тифлисе (ныне Тбилиси, Грузия) в семье агронома. Калатозишвили были потомками древнего рода князей Амиреджеби. Один из дядей Михаила занимал генеральскую должность в царской армии, другой был в числе основателей Тбилисского университета. Частыми гостями родителей были представители грузинской интеллигенции, литераторы, ученые. Михаил учился в техническом училище. Возможно, его судьба складывалась бы иначе, но в 1917 г. четырнад...

Биография

15.12.1903

Тифлис

26.03.1973

Москва

режиссер, актер, сценарист, оператор

Михаил Калатозов (Калатозишвили) родился 15 (28) декабря 1903 г. в Тифлисе (ныне Тбилиси, Грузия) в семье агронома. Калатозишвили были потомками древнего рода князей Амиреджеби. Один из дядей Михаила занимал генеральскую должность в царской армии, другой был в числе основателей Тбилисского университета. Частыми гостями родителей были представители грузинской интеллигенции, литераторы, ученые. Михаил учился в техническом училище.

Возможно, его судьба складывалась бы иначе, но в 1917 г. четырнадцатилетний подросток был вынужден пойти работать. Через некоторое время он смог продолжить образование, поступив на рабфак. В 1923 г. устроился шофером в трест АО «Госкинпром Грузии». Заинтересовавшись кинопроцессом, молодой человек вскоре становится киномехаником. На его искреннюю увлеченность и способности обратили внимание, и Михаил начал работать склейщиком (монтажером), лаборантом, а затем — ассистентом кинооператора. Постепенно он стал профессионалом сразу в нескольких киноспециальностях.

А в 1925 г. дебютировал как актер, сыграв маленькую роль духанщика Саморе в фильме И. Перестиани «Дело Тариэла Мклавадзе» («Дело об убийстве Тариэла Мклавадзе», «Герой нашей страны»). Правда, эта роль так и осталась его единственной актерской работой. В этом же фильме Калатозов был соавтором сценария (совместно с Ш. Дадиани).

В фильме Н. Шенгелая «Гюлли» он снова выступил как соавтор сценария (совместно с Н. Шенгелая и Л. Пушем). Кроме того, это была его первая самостоятельная операторская работа. История девушки-мусульманки, полюбившей православного христианина, была снята как «костюмная» драма, не связанная с определенными этнографическими особенностями. За «дурную стилизацию» фильму досталось от критики — и, в частности, за то, что «медом сантиментальности, лаком красивости смазано большинство кадров»[1]

Примерно за то же — и за отсутствие «советской точки зрения» — осуждали следующий фильм Калатозова-сценариста (совместно с П. Морским и А. Такайшвили) и Калатозова-оператора (совместно с А. Гальпериным). В драме «Цыганская кровь» («Закон, не знающий закона», 1928) по повести К. Берковичи, по мнению рецензентов, невозможно было «говорить об исторически-бытовой правде. ‹…› в ленте ‹…› действуют вместо живых людей какие-то сборные румынско-венгерско-кавказские цыгане, совершающие оперные поступки»[2].

С 1928 г. Калатозов начинает работать режиссером на киностудии.

Его режиссерским дебютом стал документальный фильм «Их царство» (1928), снятый совместно с Н. Гогоберидзе. В основу картины были положены материалы документальной хроники меньшевистской Грузии с 1918 по 1920 г. Уже тогда стал заметным почерк, характерный для Калатозова: поиск необычных ракурсов, освещения, переходов от кадра к кадру, работающих на образ картины. То была попытка поэтически осмыслить мир.

В 1930 г. на экран вышел художественно-документальный фильм «Соль Сванетии» («Джим Шуанте»), смонтированный Калатозовым из незавершенной бытовой драмы из жизни сванов «Слепая» (1929) и видового фильма о Сванетии. «Слепая», показанная на просмотре в Тбилиси, была раскритикована за формализм. «‹…› фильм демонстрировался также в кругу кинематографистов, близких к журналу „Леф“», — говорит киновед Е. Марголит, — «и вызвал активное неприятие. По их рекомендации и была смонтирована „Соль Сванетии“»[3]. Ее уже никто не мог бы упрекнуть в отрыве от «корней». Здесь режиссерские приемы Калатозова оказались доведены до совершенства и сделали этот фильм вдохновенной сагой об извечном противостоянии природы и человека, проникнутой глубокой любовью к родной Грузии. Немая картина заговорила новым киноязыком. «Фильм невероятно красив. ‹…› Вобрав в себя все, что открыла изощренная монтажная поэтика немого кино, он ее не „закрывает“, а, наоборот, как бы консервирует в ее несомненном совершенстве, заранее отрекаясь от грядущей звуковой эпохи. ‹…› непреходящий урок „Соли Сванетии“ заключатся в том, что язык немого кино все-таки был придуман именно для создания новых миров. И те немногие режиссеры звуковой эпохи, которое это поняли, создали миры, не требующие ни продолжения, ни улучшения»[4]. «Соль Сванетии» — произведение режиссера-романтика, режиссера-поэта, режиссера-новатора. «Дорога, которую мы увидели в финале „Соли Сванетии“, связала этот романтический фильм с остальными лентами Калатозова. Критики сетовали на режиссера, что он поторопился: реальная дорога, связавшая Сванетию с большим миром, была проложена много позже. Критики были, пожалуй, правы. Калатозов своими лентами торопил события, самую жизнь»[5].

Агитационная лента «Гвоздь в сапоге» («Страна в опасности», «Сигнал»), снятая Калатозовым в 1931 г., должна была напомнить зрителям о том, что в деле обороны нет мелочей, и что даже негодные сапоги могут быть причиной поражения в бою. Критика приняла ее резко отрицательно, сочтя не только неудачной, но и «политически вредной». «Провал картины „Гвоздь“ обусловлен порочным формальным творческим методом авторов картины, случайным подходом к оборонной тематике, отсутствием вдумчивого подхода к процессам, происходящим в РККА»[6], — писал в 1932 г. журнал «Пролетарское кино». Калатозов, задетый не только разгромной статьей, но и попутными выпадами автора против «Соли Сванетии», выступил с резким заявлением на страницах журнала, где назвал рецензию «вульгарно-поверхностной»[7]. Тем не менее, картина была признана вредной и запрещена.

Калатозов, тяжело переживая провал и считая, что приход на экраны звука «забивает» кинематограф, решил на время отойти от съемок. В 1933 г. он уехал в Ленинград и поступил в аспирантуру Государственной академии искусствознания (с 1962 г. — научно-исследовательский отдел Ленинградского института театра, музыки и кинематографии; ныне — Российский государственный институт сценических искусств). С 1934 по 1938 г. работал директором Тбилисской Центральной киностудии. На новом посту Калатозов много занимался технической стороной дела. Под его руководством приобреталась новое оборудование, на студии был открыт кинозал для рабочих просмотров.

Административная работа не могла отвлечь от зреющих творческих замыслов. В середине тридцатых Калатозов пишет сценарий «Шамиль» о предводителе кавказских горцев. Материал для сценария он собирал кропотливо и тщательно. Однако замысел обернулся лишь трехлетней «бумажной» историей. Сценарий даже был напечатан, но дальнейшая его судьба «утонула» в море писем и обсуждений. Картина на историческую тему казалась опасной: она могла не понравиться «в верхах», подобно фильму И. Кавалеридзе «Прометей» (1936), посвященного Тарасу Шевченко, и снятому с экрана за искажение исторической правды. Недавний процесс над «Антисоветским объединенным троцкистско-зиновьевским центром» тем более не вдохновлял на риск кинематографическое руководство. Отчаянное письмо Калатозова И. Сталину, где он прямо указал, что начальство руководствуется принципом «как бы чего не вышло», не помогло, и даже, скорее, повредило. Фильм так и не был снят. Шамиль был принципиально новым для середины тридцатых годов героем-романтиком, готовым принести в жертву цели не только свою жизнь, но и самое дорогое и святое, что есть у человека — доброе имя, любовь, детей. «Герой-романтик останавливается у последней черты, за которой ставкой станет уже преступление»[5]. Захваченный страстями, он во многом «предвосхитил эйзенштейновского Ивана Грозного и, далее, героев еще более отдаленного времени „оттепели“»[8].

Тем не менее, по выражению киноведа Ю. Богомолова, «Калатозов в 30-е годы долгое время остается неуслышанным»[9].

Он вернулся к режиссуре лишь в 1939 г., поставив на киностудии «Ленфильм» военную драму «Мужество». История мужественного летчика, который дал отпор захватившему самолет диверсанту, получила признание зрителей и отчасти оказалась предтечей «Валерия Чкалова» — по крайней мере, в отношении безупречно снятых воздушных полетов. Критика отмечала, что это первый опыт советской киноновеллы, где характер героя раскрывался бы в рамках одного события (в данном случае, одного полета). В этой звуковой картине визуальное восприятие играло важную роль. «Это не значит, что режиссер М. Калатозов отказался от диалога, музыки, шумов. Но диалог у него не заменяет изображения»[10], — писал журнал «Искусство кино».

Биографическую киноповесть «Валерий Чкалов» (1941) Калатозов снимал по сценарию, написанному летчиком, совершившим вместе с Чкаловым легендарный перелет Москва — Северный полюс — Ванкувер, Г. Байдуковым (в соавторстве с Д. Тарасовым и Б. Чирсковым). По мнению рецензентов, принявших картину благосклонно, «режиссер правильно, в основном, прочел замечательный сценарий и при постановке хорошо учел его емкость»[11]. Зрители же приняли «Чкалова» с восторгом. Герой в исполнении В. Белокурова оказался «тем самым», тем, в ком охотно признали знаменитого летчика, могучего исполина, кому отчаянно хотели подражать. Не достигая художественного уровня гениального «Чапаева», фильм мог сравниться с ним по патриотическому воздействию на кинозрителей.

Война застала Калатозова в Ленинграде. В октябре, в уже сомкнувшемся кольце блокады С. Герасимов и М. Калатозов приступили к съемкам военной драмы по сценарию М. Блеймана «Ленинградская осень». «Мы знали, что в Ленинграде картину снять будет невозможно, что положение осажденного города изменяется с каждым часом и с каждым часом становится все труднее; знали, что, возможно, нам не только не удастся снять картину, но и закончить сценарий. Но мы об этом не думали, вернее, думать не хотели»[12], — вспоминал М. Блейман. В процессе съемок изменились акценты картины при сохранившихся сюжетных линиях. Режиссеры стремились показать суровое мужество ленинградцев, их повседневный героизм, воссоздать образ города-борца. Съемки велись в осажденном Ленинграде до последней возможности, и завершились в Алма-Ате, на студии ЦОКС. Лирическое название «Ленинградская осень» сменилось на «официальное» — «Героическая оборона Ленинграда», а затем — «Непобедимые». Под этим названием картина и вышла на экраны в 1943 г. Ее недооценили современники, которые воспринимали фильм о самом начале блокады как фильм о блокаде вообще, и потому считали, что страдания и подвиг ленинградцев показаны слишком облегченно. Тем не менее, «Непобедимые» — один из примеров документализма в игровом кино, фильм, свидетельствующий о времени.

В 1943 г. вместе с С. Герасимовым и Е. Дзиганом Калатозов снимает киноконцерт к 25-летию Красной Армии с участием И. Козловского, С. Лемешева, Л. Руслановой, С. Образцова, Краснознаменного ансамбля песни и пляски, хора Пятницкого и других известных исполнителей. В этом парадном представлении все оказалось пронизано «духом непререкаемо и безапелляционно имперским... ‹…› поднято на котурны, вознесено на державный уровень»[13] — что вполне объяснялось окончательным завершением периода относительной свободы, вызванного растерянностью государственной власти в начале войны.

Возможно, чувствуя наступление новых времен, Калатозов снова ушел на административную работу. В 1943-1945 гг. он находился в США в качестве уполномоченного Государственного комитета по делам кинематографии при СНК СССР. «В его обязанности входила пропаганда советского кино в США, отбор американских фильмов для СССР и, что самое главное, выведение деловых контактов между двумя странами в области кино на качественно новый уровень»[14]. В частности, он уделял большое внимание созданию дубляжной мастерской, которую рассматривал как залог успеха советских картин в Америке. Обращал внимание на важность рекламы, которой пренебрегали советские прокатчики.

А те зарубежные ленты, которые Калатозов отбирал для показа в СССР, оказали влияние на стиль и технику советских режиссеров в послевоенные годы.

До 1946 г. Калатозов руководил Главным комитетом по производству художественных фильмов, в 1946-1948 гг. был заместителем министра кинематографии СССР. В 1946 г. возглавил делегацию советских кинематографистов на I Каннском международном кинофестивале.

В начале пятидесятых Калатозов вернулся к съемкам. Политически «правильная» шпионская драма о борьбе с «поджигателями войны» «Заговор обреченных» (1950) по откровенно слабому сценарию отличалась, тем не менее, великолепной режиссурой. Постановка мизансцен, колорит, монтаж, освещение — все, чем в совершенстве владел Калатозов — превратили сценарий-агитку в интересный политический детектив. В 1951 г. фильм был награжден Сталинской премией II степени.

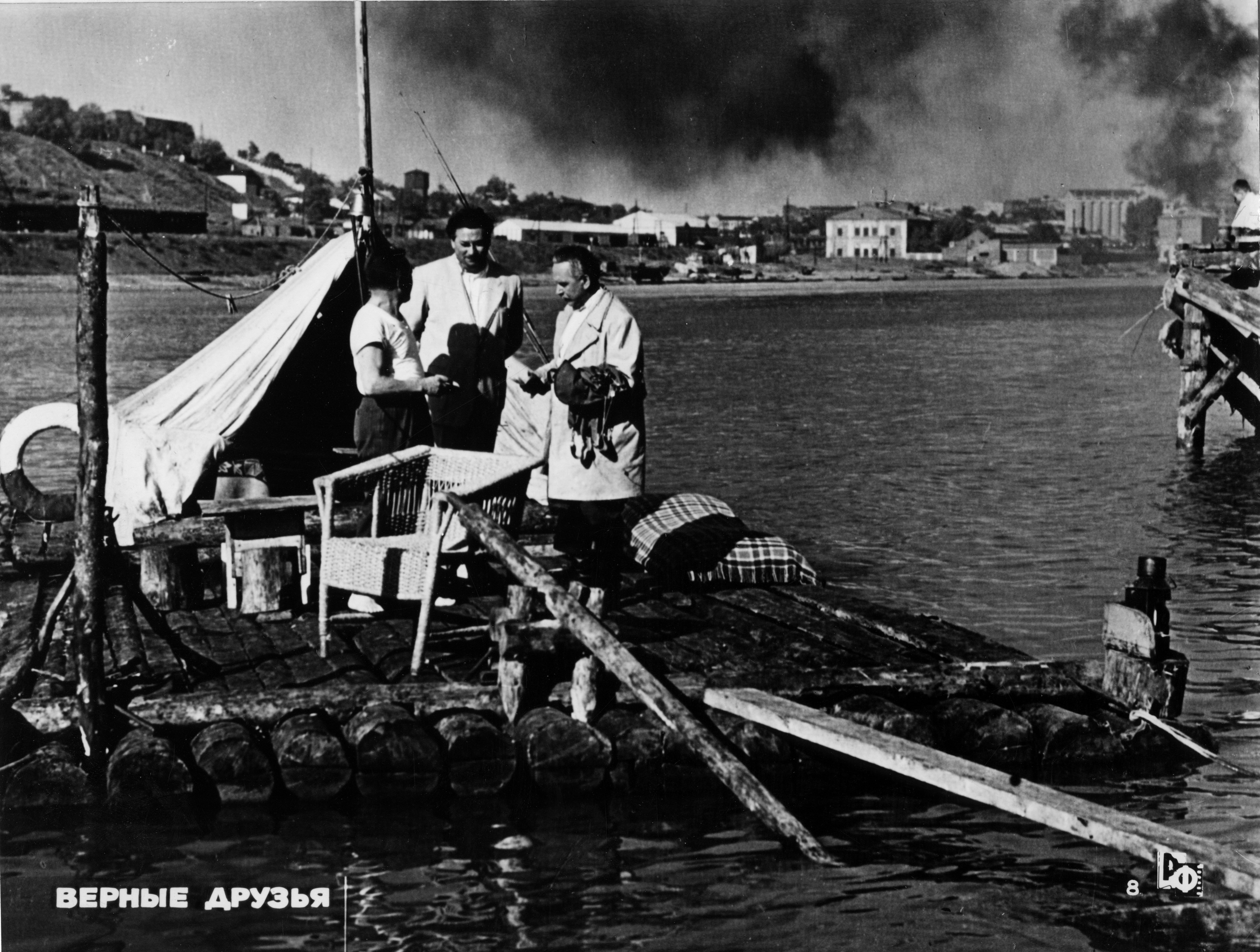

После биографического фильма о Ф. Дзержинском «Вихри враждебные» (1953) Калатозов приступает к съемкам лирической комедии «На плоту». На экраны картина вышла под названием «Верные друзья» (1954). «Само по себе соединение в фильме различных жанровых планов, разнообразных эмоциональных стихий — и мягкого юмора, и резкой сатиричности, и лирики — не только оправданно, но и составляет его очень привлекательную особенность»[15]. История закадычных друзей детства, отправившихся вместо комфортного отпуска в «дикое» путешествие по Волге, стала на многие годы любимой зрителями и вошла в золотой фонд советского кино.

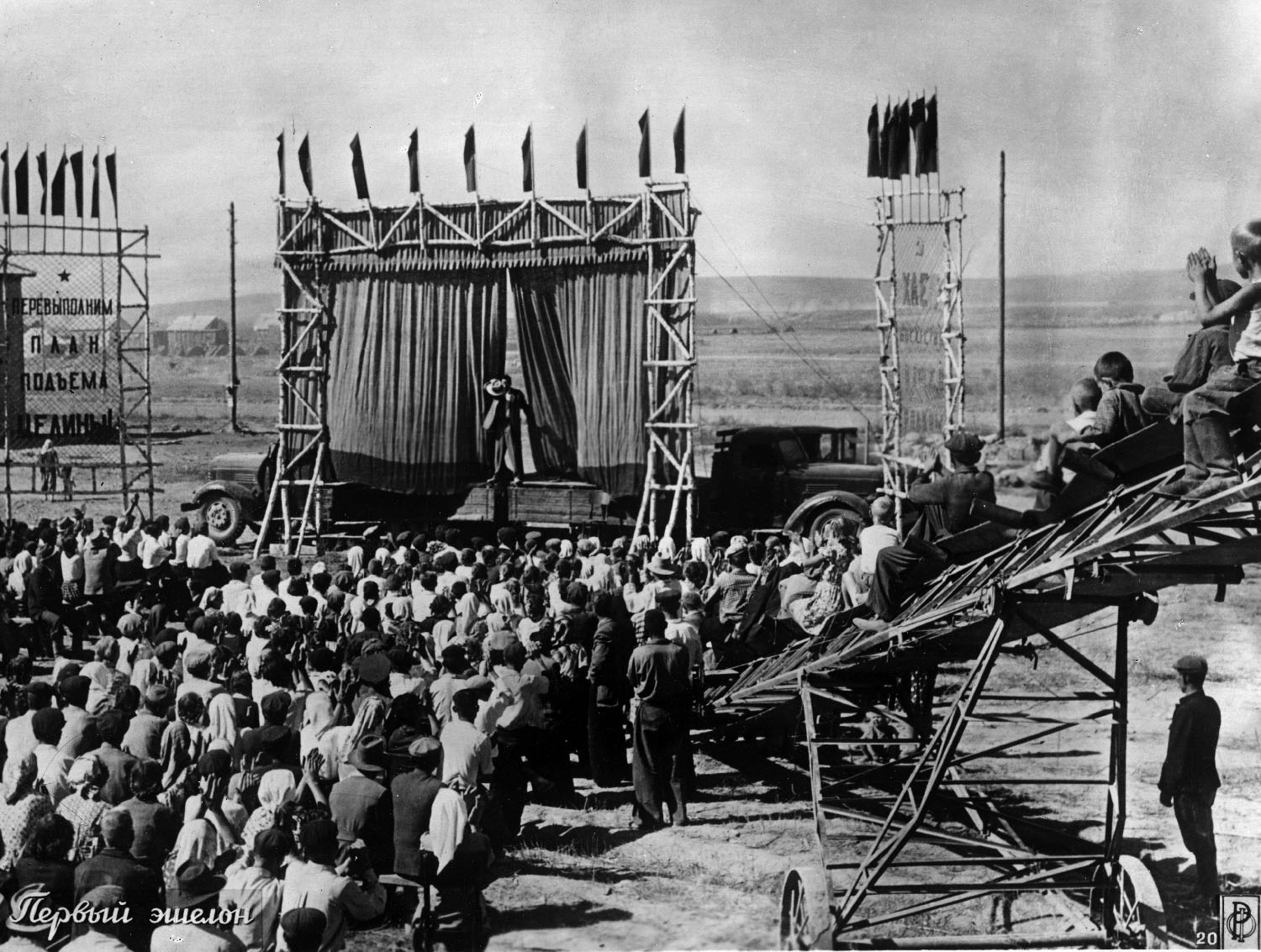

Фильм «Первый эшелон» (1955) о покорителях целинных земель оказался для режиссера переходным, в какой-то мере пробной работой. Калатозов «начал избавляться здесь от многих канонов периода малокартинья и только нащупывал ту стилистику, которая сделала следующий его фильм — „Летят журавли“ событием не только советского — мирового кино»[16].

Мировое признание пришло к режиссеру после выхода на экраны драмы «Летят журавли» по пьесе В. Розова «Вечно живые». История влюбленных, разлученных войной, история любви, предательства и искупления была рассказана с потрясающей эмоциональностью. Война впервые была показана не только как всенародное горе, но как человеческая трагедия двух молодых людей, мечтавших жить и любить. «Выхваченные из миллионов сломанных судеб, персонажи эти свидетельствовали о необратимости военной трагедии, о невозместимости потерь. Не было, как раньше, эмоционального оправдания гибели прекрасного юноши тем, что он погиб за Родину. Не было успокоения одинокой матери в том, что сын ее выполнил солдатский долг. Не было осуждения московской школьницы за то, что она трусиха и позорно боится бомбежек. ‹…› Индивидуальное человеческое существование было реабилитировано»[17]. Лишенная идеологического пафоса, картина поражала зрителей. А совместная работа Калатозова с оператором С. Урусевским обернулась многими открытиями, вошедшими в учебники по операторскому мастерству. В 1958 г. картина «Летят журавли» получила Гран-при «Золотая пальмовая ветвь» на Каннском кинофестивале.

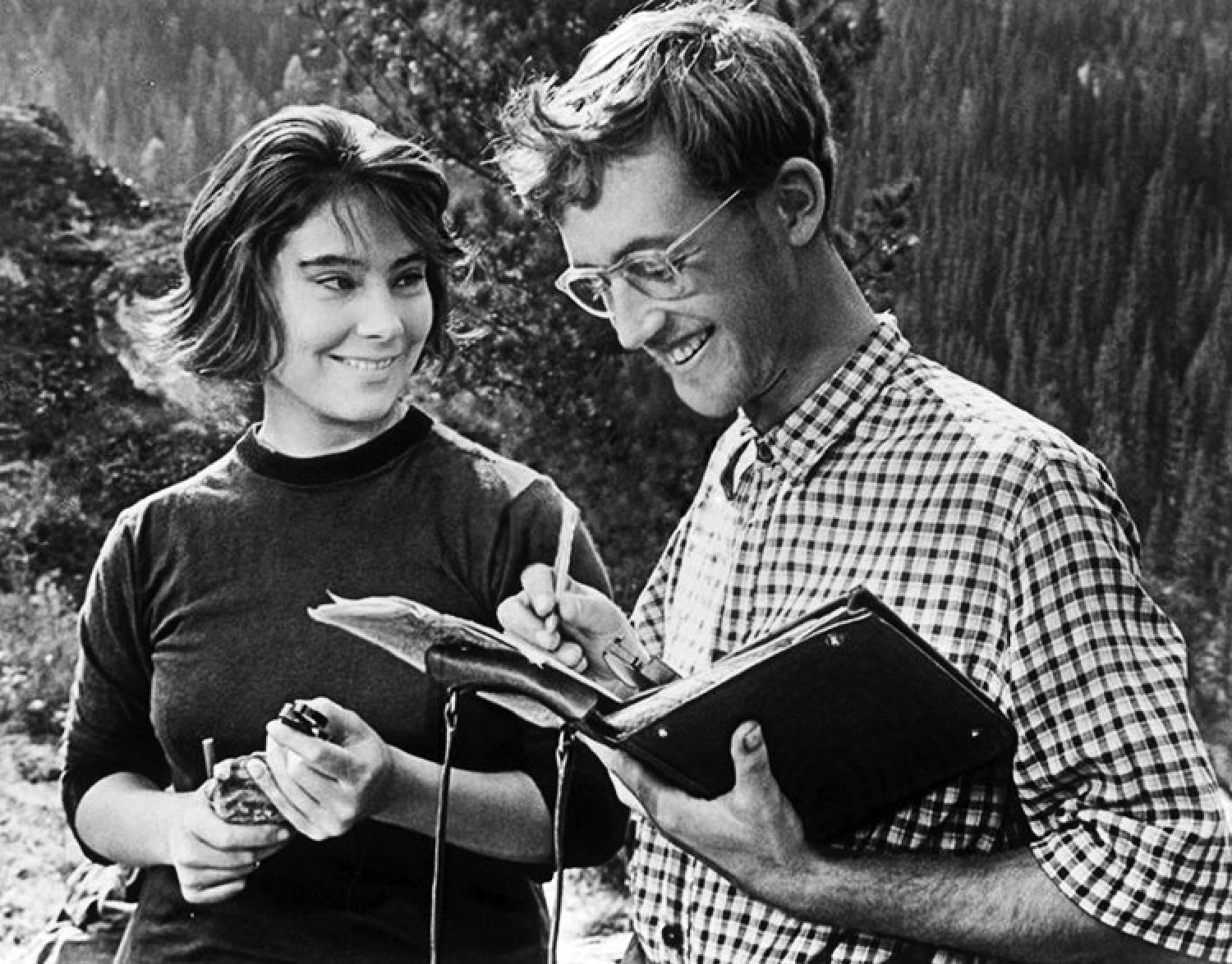

Под впечатлением «Журавлей...» новый фильм Калатозова «Неотправленное письмо» (1959) ждали как откровение. Возможно, отчасти из-за неосознанных ожиданий «чего-то в духе „Летят журавли“» картина разочаровала критиков и зрителей, несмотря на вдохновенную работу съемочной группы. На очередном Пленуме ЦК фильм упомянули как не нужную советскому зрителю историю об «ужасе в тайге». Однако в наши дни «Неотправленное письмо» смотрится как попытка прорыва в будущее кинематографа. «Быть может, в „Неотправленном письме“ больше для будущего, чем для настоящего. В этом фильме есть какие-то интуитивные прорывы в новый масштаб конфликтов, в новую трагедийность. Кто знает, чем будет обязан кинематограф фильму „Неотправленное письмо“ в последующие годы?»[18] — писала еще в 1966 г. М. Туровская.

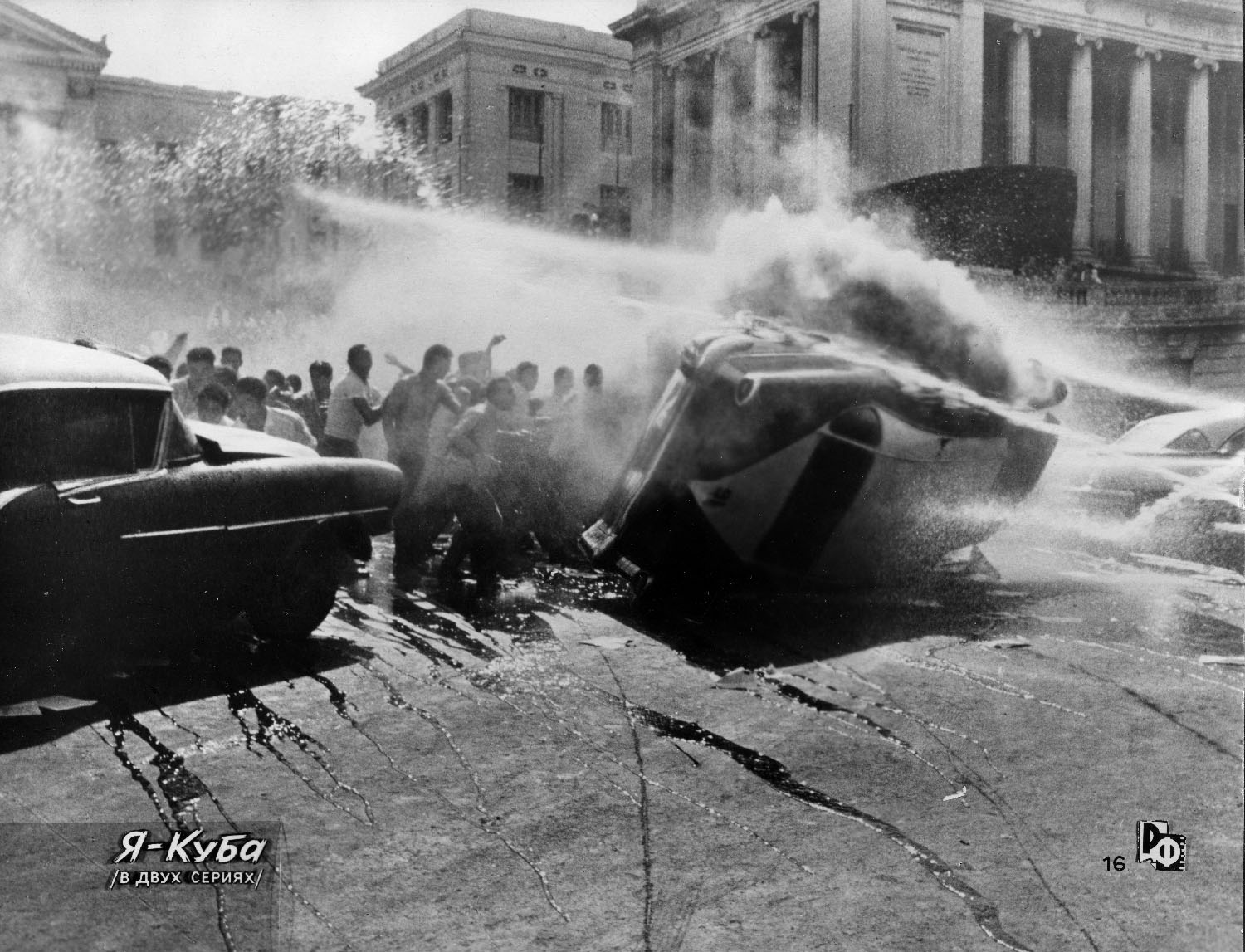

Яркая, эмоциональная картина о кубинской революции «Я — Куба» (1964), поставленная Калатозовым по совместному с Е. Евтушенко сценарию, так же отличалась великолепной операторской работой С. Урусевского, но не выглядела цельным произведением. Впрочем, коллеги-кинематографисты отмечали, что фильм чрезвычайно обогащает арсенал изобразительных кинематографических средств и привлекает поиском новых форм.

В 1965 г. Михаил Калатозов получил звание Народного артиста Грузии, а в 1969 — Народного артиста СССР.

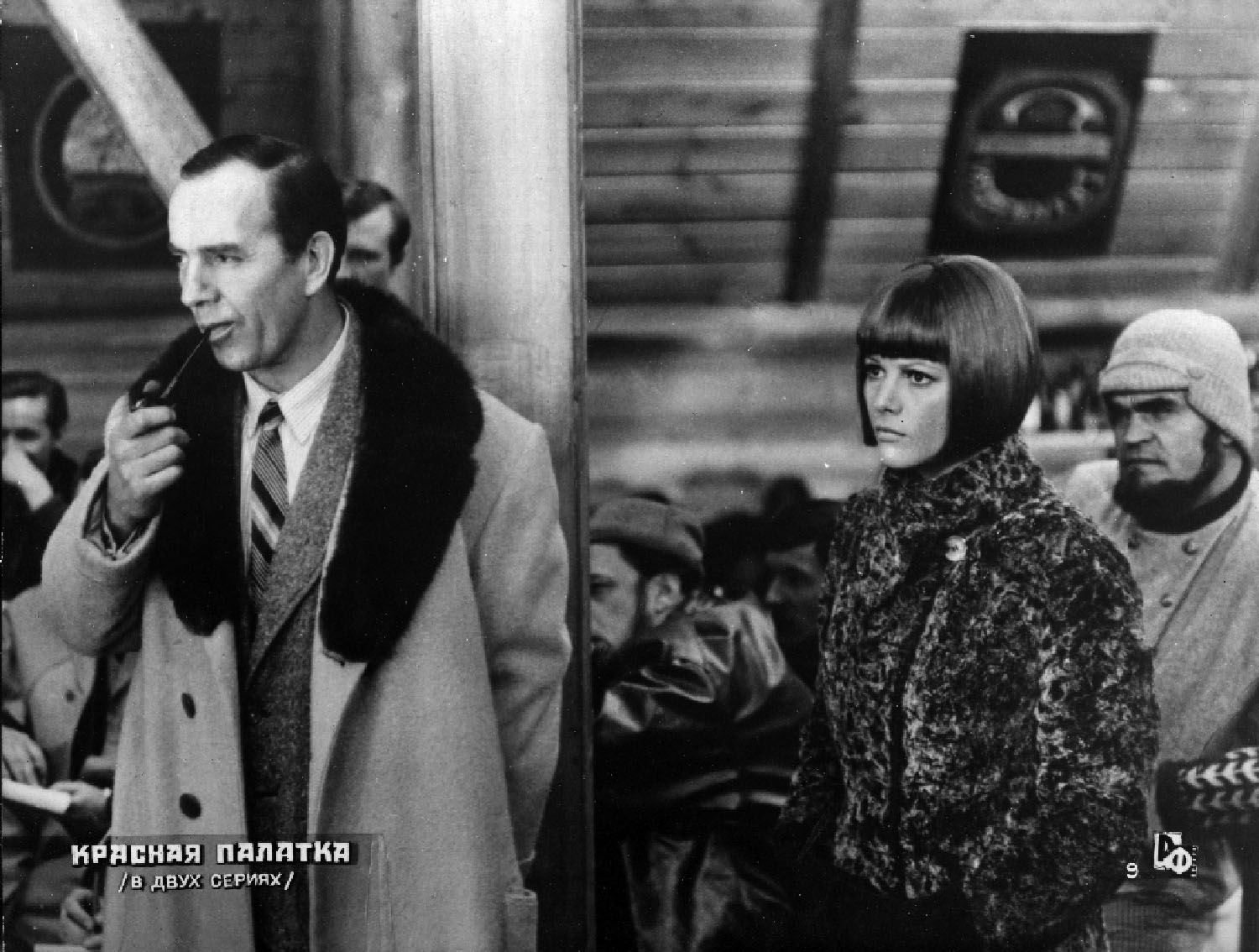

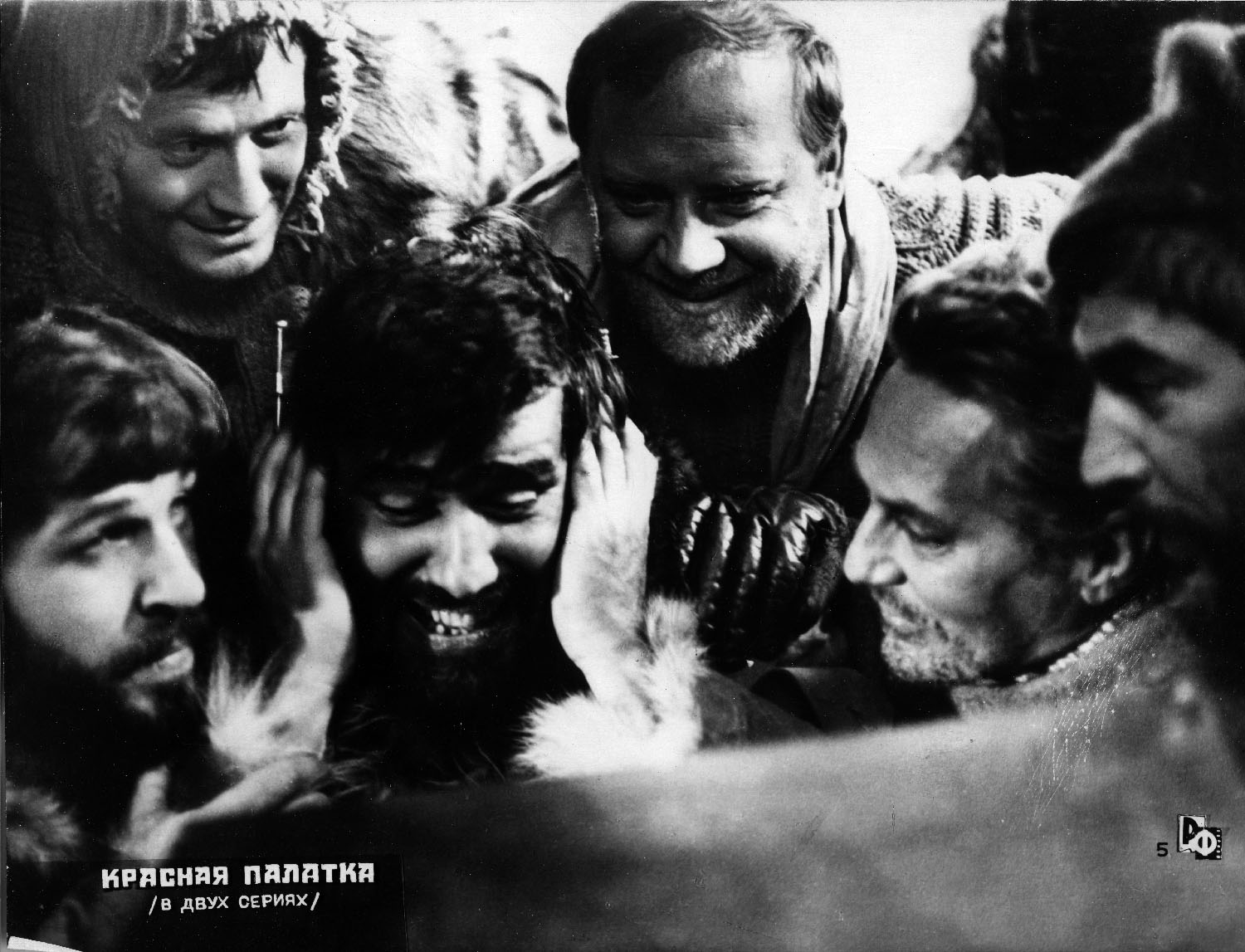

Совместная советско-итальянская драма «Красная палатка» (The Red Tent, La Tenda rossa, 1969) о спасении экспедиции У. Нобиле стала последней работой Калатозова-режиссера. В этой масштабной широкоформатной картине с музыкой А. Зацепина и Э. Морриконе, собравшей европейских и мировых звезд, снова сильно прозвучала романтическая нота, характерная для его творчества. Но прозвучала по-новому. «‹…› В близком ему мире яростного столкновения человека со стихией, с судьбой Калатозов на этот раз ищет иные пути, словно до конца изведав поэтику эмоционального кинематографа в своих прежних работах. ‹…› он поставил фильм-размышление. ‹…› Фильм ‹…› провозглашает страстный протест против духовного старения, против стерильности „безошибочного“ и спокойного существования»[19].

Этот протест, возможно, иногда неосознанный, всегда был неотъемлемой чертой Калатозова даже тогда, когда ему приходилось работать в строгих «рамках». По выражению А. Митты, он «расковал» киноязык, открыв дорогу новым поколениям кинематографистов. «‹…› Он был, что называется, осознанно советский художник. Но судьба художника таит в себе больше, чем дано осмыслить вместившему этого художника человеку»[20].

Михаил Константинович Калатозов умер 26 марта 1973 г. в Москве.

В 1977 г. сын Калатозова, режиссер Г. Калатозишвили, поставил фильм «Кафе „Изотоп“» по мотивам повести М. Колесникова «Право выбора», сценарий к которому был написан его отцом в соавторстве с В. Соловьевым.

Анна Смертина

Примечания

- ^ Жаткин П. «Гюлли» // Кино. 1927. № 21. 24 мая.

- ^ Донат. «Цыганская кровь» // Кино. 1928. № 23. 5 июня.

- ^ Марголит Е., Шмыров В. Отсчет привидений, которые не возвращаются?.. // Искусство кино. 1992. № 6.

- ^ Дерябин А. «Соль Сванетии». Специально для «Сеанса».

- a, b Богомолов Ю. Михаил Калатозов. Страницы творческой биографии. М., 2003.

- ^ Катинов В. Ошибки порочного метода // Пролетарское кино. 1932. № 5.

- ^ Калатозов М. О формалисте от невежества и пользе скромности // Пролетарское кино. 1932. № 5.

- ^ Дерябин А. Пять лет и три года... Предыстория и история калатозовского «Шамиля» // Киноведческие записки. 2004. № 67.

- ^ Богомолов Ю. Михаил Калатозов. М., 1989.

- ^ Чахирьян Г. Новелла о мужественном летчике // Искусство кино. 1939. № 9.

- ^ Два фильма // Искусство кино. 1941. № 3.

- ^ Блейман М. ...И началась война // Искусство кино. 1977. № № 5.

- ^ Черненко М. «Мы будем петь и смеяться, как дети», или Типология, идеология, мифология фильма-концерта в советском кино // Искусство кино. 1990. № 11.

- ^ Каптерев С. Михаил Калатозов: письма из Америки // Киноведческие записки. 2003. № 64.

- ^ Ростоцкий Б. Верные друзья // Искусство кино. 1954. № 6.

- ^ Бутовский Я. Юрий Екельчик // КЗ. 2002. № 56.

- ^ Зоркая Н. Повторный киносеанс // Искусство кино. 1995. № 5.

- ^ Туровская М. «Да» и «нет». М., 1966.

- ^ Гуревич Л. За пологом красной палатки // Искусство кино. 1970. № 10.

- ^ Аннинский Л. Путь Калатозова // Экран 1991, № 9.

Фильмы

Тексты

Фильмография Михаила Калатозова

«Летят журавли» треть века спустя

Неповторимость чувственного опыта

Христианский взгляд на мир

В поисках «Их царства»

Об архивной находке

Необычность обыденного

Новаторские приемы в «Соли Сванетии»

Природа как проблема

О центральной теме в творчестве режиссера

Символический гротеск

В Голливуде начинается брожение

О работе в Америке

Уполномоченный Кинокомитета

Неоднократно на съемках «исчезал» сценарий

О работе над фильмом «Валерий Чкалов»

За кулисами шла энергичная обработка членов жюри

В дни блокады Кубы...

Письмо сыну

«Русос, гоу хоум!»

О съемках фильма «Я — Куба»

Сделанное им живет и будит мысль

Творческий портрет

Без обиняков и не особенно деликатно

О реакции советской прессы на «Неотправленное письмо»

В фильме слишком много «пережитков культа»

К истории фильма «Вихри враждебные»

«Вредительское руководство жестоко наказало меня»

Письмо М. К. Калатозова И. В. Сталину

Чувствуется приподнятость страстей

Стенограмма заседания режиссерской коллегии по обсуждению сценария «Горные орлы» («Шамиль») Калатозова

Никакого смысла, даже самого элементарного

О работе над сценарием «Неотправленного письма»

Контрапункт слова и изображения

О пластике кадра фильма «Летят журавли»

Язык чрезмерности

Силуэты и портреты

Неправдоподобно? Нисколько! Смешно?.. Очень!

О «Верных друзьях»

Отсутствие лака

О фильме «Валерий Чкалов»

Человек на все времена

Режиссер и смена эпох

Киномеханик из Боржоми

О первых немых картинах

Талант Калатозова был ярок и очевиден

За пологом красной палатки

О последнем фильме Михаила Калатозова

Поколение авангардистов-экспериментаторов

Деликатная воля

Агенты ФБР следили за ним днем и ночью

К вопросу о «шпионской миссии» Калатозова

Стилевой разнобой

Замечания по литературному сценарию «Шамиль»

Ошибки порочного метода

Михаил Калатозов отвечает критику

Несуществующих обычаев мы не выдумывали

Тщетная попытка спасти фильм от запрета

Немецкая критика о «Соли Сванетии»

Авангардист и советский художник

Из биографии романтической кинопоэтики

«Соль Сванетии» и советский авангард

Полет сквозь время

Нея Зоркая вспоминает о выходе фильма на экраны

Кадры из фильмов Михаила Калатозова

«Валерий Чкалов». 1941

«Валерий Чкалов». 1941

«Верные друзья». 1954

«Первый эшелон». 1955

«Первый эшелон». 1955

«Первый эшелон». 1955

«Первый эшелон». 1955

«Летят журавли». 1957

«Летят журавли». 1957

«Неотправленное письмо». 1959

«Я — Куба». 1964

«Я — Куба». 1964

«Я — Куба». 1964

«Красная палатка». 1969

«Красная палатка». 1969

На съемках фильма «Неотправленное письмо» (публикуется впервые)

Режиссер: Михаил Калатозов. 1960

Режиссер: Михаил Калатозов. 1960

Режиссер: Михаил Калатозов. 1960

Режиссер: Михаил Калатозов. 1960

Режиссер: Михаил Калатозов. 1960

Режиссер: Михаил Калатозов. 1960

Режиссер: Михаил Калатозов. 1960

Режиссер: Михаил Калатозов. 1960