Динара Асанова родилась в 1942 году во Фрунзе (Бишкеке). В том же году на фронте погиб ее отец. Девочку воспитывали мать и бабушка, работавшие на текстильной фабрике. Родные рассчитывали, что Динара поступит в педагогический институт и станет учителем, но та уже точно знала, чем хочет заниматься в будущем. Окончив школу, Асанова пришла на студию «Киргизфильм», попросив взять ее на любую работу, «...

Биография

24.10.1942

Бишкек

04.04.1985

Мурманск

режиссер

Динара Асанова родилась в 1942 году во Фрунзе (Бишкеке). В том же году на фронте погиб ее отец. Девочку воспитывали мать и бабушка, работавшие на текстильной фабрике. Родные рассчитывали, что Динара поступит в педагогический институт и станет учителем, но та уже точно знала, чем хочет заниматься в будущем.

Окончив школу, Асанова пришла на студию «Киргизфильм», попросив взять ее на любую работу, «хоть дворником». Начав работать реквизитором, в 1960–1962 годах она сменила несколько должностей, вплоть до помощника режиссера. Также Асанова снимается в эпизоде фильма «Девушка из

Во время работы в Бишкеке Асанова пытается поступить во ВГИК, это у нее получается с третьего раза. Режиссер считала большой удачей, что ей удалось попасть на курс Михаила Ромма, который, как правило, «не брал девочек». Однокурсники запомнили Асанову крайне стеснительной и молчаливой девушкой, неохотно идущей на контакт. При этом в первые студенческие годы будущий режиссер знакомится с московскими поэтами, включая Булата Окуджаву, Беллу Ахмадулину, Давида Самойлова. Позднее их соединит не только дружба, но и творческое сотрудничество.

По свидетельствам друзей, в 1963, в возрасте 21 года Асанова пережила остановку сердца. Тогда врачи и случайно оказавшийся рядом сосед смогли ее спасти.

В 1964–1965 Асанова снимает свои первые документальные фильмы в соавторстве с Альгимантасом Видугирисом под названием «ПСП» и «У каждого своя дорога». В последнем она единственный раз в жизни играет главную роль. Людмила Донец вспоминала, что тогда студентка и была похожа на актрису: хрупкость, обаяние, большие глаза, запоминающаяся восточная внешность. Валерий Приемыхов позднее также говорил об Асановой как об артистической натуре, женщине, любившей и петь, и танцевать. Но Асанова, по ее словам, с детства знала, что ее единственная страсть — «делать кино».

Асанова оканчивает ВГИК в 1968 году и приезжает на «Ленфильм», чтобы поставить дипломную работу — короткометражный фильм «Рудольфио» по рассказу Валентина Распутина о школьнице, влюбившейся во взрослого мужчину. Редактор Яков Рохлин вспоминал, что студия сразу предчувствовала неприятности, и фильм действительно обвинили в «подражании Западу» и «набоковщине». Сперва Асанову не допустили до защиты диплома, Ромм обещал свою помощь. После защиты в 1970 году режиссера отказались зачислить в штат «Ленфильма». Асанова оставалась безработной пять лет. На короткое время она возвращается в Киргизию, где ей предлагают должность помощника режиссера, но та отказалась, заявив, что помощником была еще до учебы во ВГИКе.

В 1970 режиссер выходит замуж за художника Николая Юдина. Через год в семье рождается сын Владимир (Анвар), сыгравший в нескольких фильмах матери. Асанова в этот период занимается живописью, пишет рассказы.

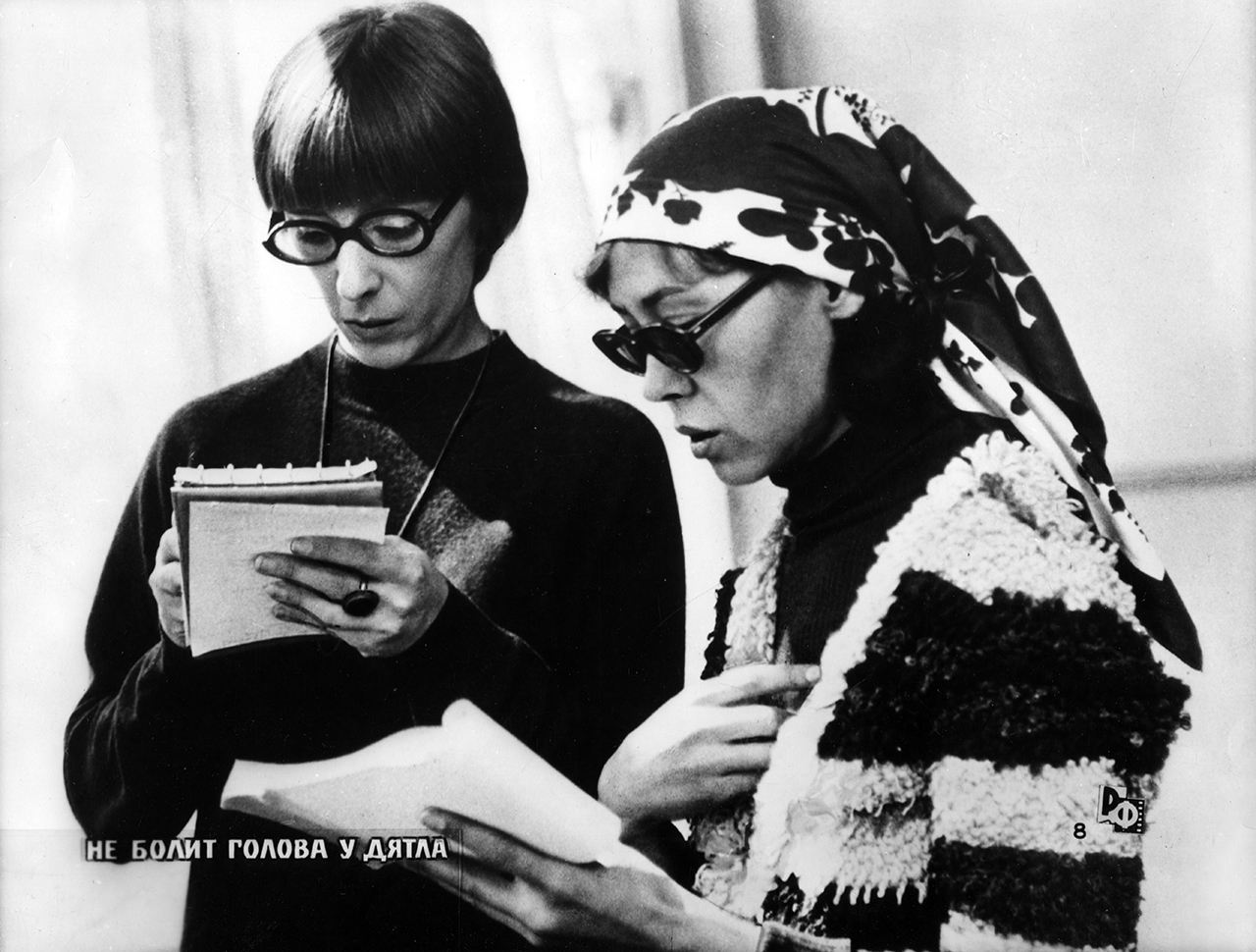

В 1974 году, после смены руководства студии, Асанова приступает к работе над фильмом «Не болит голова у дятла», главными героями которого вновь становятся школьники. Режиссер считала, что подростки

Вышедший на следующий год «Ключ без права передачи» закрепил за Асановой репутацию режиссера, не просто снимающего школу, но и умеющего работать с детьми. Все роли в этих фильмах исполняли дети, никогда не игравшие, сыновья и дочери работников студии и членов съемочной группы. Критики отмечали полудокументальную манеру съемок, высокую степень достоверности, импровизационный характера массовых сцен.

Асанова неизменно отказывалась писать педагогические статьи о своем методе работы с детьми, о собственном взгляде на современную молодежь. «Журналисты — уже уверенно — говорят: вы знаете этих подростков. Я отвечаю категорично „нет“… Мой путь в кино состоит в том, что я пытаюсь понять саму себя», — говорила Асанова.

Режиссер добавила в сценарий Георгия Полонского эпизод, где популярные советские поэты читают детям стихи, посвященные Пушкину, у его дома на набережной Мойки. Снявшийся в сцене Булат Окуджава написал для фильма песню «Давайте восклицать…». Он вспоминал, что режиссер выбрала из трех песен именно эту, не связанную с картиной сюжетно.

«Я уже видел перед собой незаурядного мастера. В лице — восток, Азия. В разговоре — русская интеллигентка. Доброта, но никакой сентиментальности. За хрупкостью были и сила, и жесткость», — рассказывал Окуджава.

Белла Ахмадулина характеризовала Асанову, как «хрупкого, но мощного человека», Приемыхов говорил о ее силе и «двужильности». Практически все, знавшие режиссера, отмечали двойственность ее облика, изящество и стремление работать на износ, а также силу характера и способность убеждать. Помимо съемок у Асановой в те годы очень много сил уходило на согласование фильмов, споры с цензорами.

Другой главной темой Асановой становятся трудные отношения в семье. В 1977 выходит фильм «Беда», снятый в рамках госзаказа во время антиалкогольной кампании. Режиссер теперь показывала не горести и открытия ленинградских школьников, а монотонный быт рабочего поселка, деградацию спивающихся,

Сценаристом следующей картины Асановой под названием «Жена ушла» (1979) стал Виктор Аристов. Он сам хотел заняться постановкой, но вышло иначе. «Жена ушла», как и «Беда», рассказывает о распаде семьи, только на этот раз благополучной и интеллигентной. «Это был, наверное, первый фильм, где показывалась несостоятельность странного, утверждалась правота реального. Асанова думала о многих миллионах женщин, у которых не хватает сил для „странного“», — вспоминал Приемыхов.

Ни эти фильмы, ни две следующие работы не завоевали большой популярности. За два года Асанова снимает драму «Никудышная» о конфликтной

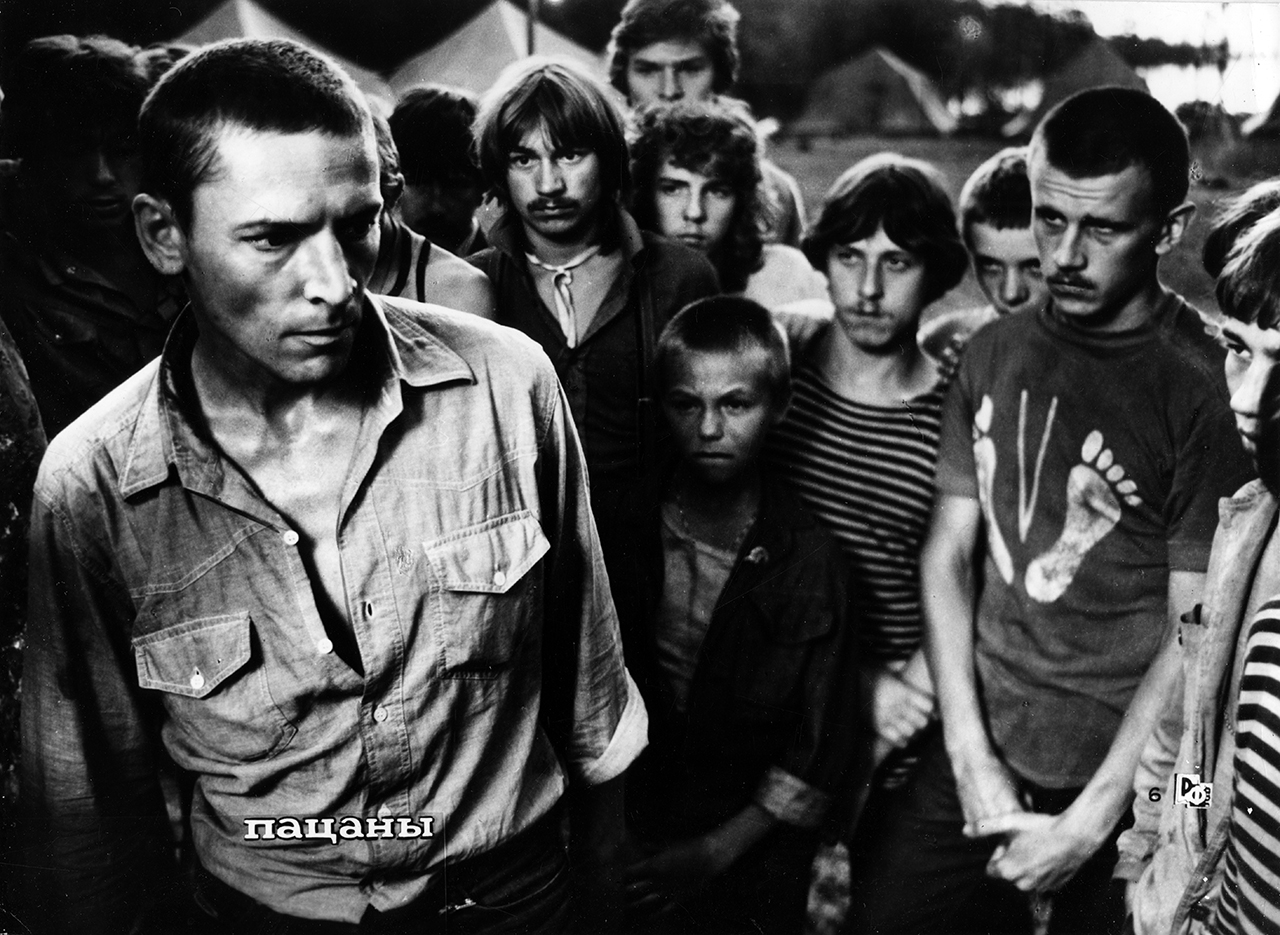

В 1983 выходит фильм «Пацаны», ставший самым известным в творчестве Асановой. Сюжет посвящен воспитанию «трудных» детей в летнем лагере. Большинство из тридцати пяти актеров было набрано в спецшколах, в детских домах, многие из них имели криминальное прошлое. В результате на съемках сама режиссер оказалась в том же положении, что и главный герой фильма, директор лагеря Антонов. Асановой не только удалось преодолеть конфликты в общении с детьми, но и сплотить всех молодых артистов, создать творческую команду из отчужденных и недоверчивых проблемных подростков.

«Поскольку языком кино стоит говорить только о самом больном, тема связи взрослых и детей возникает сама собой», — комментировала режиссер свое решение вновь снять фильм о переходном возрасте. — «Нам было важно, почувствуют нас ребята, не почувствуют, полюбят, не полюбят. Каждый вечер мы, как Антонов думали, что доброго совершили наши пацаны сегодня… Один, самый молчаливый, сказал: „Даже если фильм не прогремит, его смысл в том, что вы хоть одному из нас помогли“».

После выхода «Пацанов» ей стали приходить письма от подростков со всей страны, доверивших режиссеру свои проблемы и тайны. В это время на «Ленфильме», когда режиссеру пришлось вырезать по требованию руководства ряд сцен, недоброжелатели заговорили о том, что Асанова «продалась». Друзья вспоминали, что та чувствовала свою отчужденность на студии еще с первых дней, когда ее сочли «направленкой», попавшей в кино по национальной квоте.

В 1984 снимается лента «Милый, дорогой, любимый, единственный…» — камерный фильм, практически все действие которого проходит в салоне автомобиля, — а также телеспектакль «Какие мы? Дети раздоров», вновь о проблеме разводов. Режиссер активно готовится снимать фильм «Джан» по повести Андрея Платонова, планирует полудокументальный молодежный сериал «17–25».

В 1985 году Динара Асанова скоропостижно скончалась от остановки сердца в гостиничном номере в Мурманске — там снимался ее фильм «Незнакомка», оставшийся незавершенным. Сценарий Клепикова через два года воплотил на экране Виктор Сорокин, фильм «Соблазн» он посвятил памяти Асановой.

Незадолго до гибели режиссер раздала долги. В ее бумагах вскоре нашли записку с текстом «Спасибо! Все, что я могу сказать за всю мою жизнь. Очень вас всех люблю». Это, как и то, что Асанова сама в разговорах предрекала себе раннюю смерть, породило слухи о «предвидении» режиссером будущих событий.

В 1987 году документальный фильм «Очень вас всех люблю» Игоря Алимпиева вызвал скандал, друзья и близкие Асановой требовали от «Ленфильма» остановить съемки картины. Фильм фокусируется на трагических судьбах

Фильм «Динара» Виктора Титова, снятый в ответ на работу Алимпиева, стремился развеять «мистическую» ауру вокруг Асановой и ее актеров, назвав режиссера «выразителем содержания новой пробудившейся жизни» и поставив ее в один ряд с рано ушедшими великими современниками.

Андрей Гореликов

Тексты

Фильмография Динары Асановй

Кино морального беспокойства

Сергей Добротворский о фильмах Асановой и Авербаха

Чуждые мотивы

О фильме «Очень вас всех люблю»

Очень вас всех люблю

Скандал вокруг документального фильма о Динаре Асановой

«Последнее, что успела завершить Динара»

О пробах к картине «Незнакомка»

Алкаши. Бегущие люди в трусиках

О неснятом фильме «Незнакомка»

Почему «Джаз»?

Из дневниковых записей

«За что я люблю кино?»

Из интервью Динары Асановой

Ай-гуль — Лунный цветок

Сказка Динары Асановой

«Кино Динары это ее жизнь»

Дмитрий Савельев о съемках у Асановой

Постепенно лед расстаял

О работе с актерами, сценаристом и художником

Динара шла к простоте

Из воспоминаний Валерия Приемыхова

Зов в ночи

О фильме «Милый, дорогой, любимый, единственный…»

Главное в творчестве — интерес к теме

Из интервью Динары Асановой

Предпочитала ассоциативную свободу

Юрий Клепиков о работе с Асановой

На стыке с документом

О фильме «Пацаны»

Ощущение круга

Лев Аннинский о фильме «Пацаны»

«Преодолеть производственный консерватизм она не смогла»

Неснятые фильмы Асановой

Знакомство на фильме «Никудышная»

Михаил Глузский о Динаре Асановой

Аналитическое исследование материала

О режиссуре Динары Асановой

«Асанову я знала по рассказам Ромма»

Елена Кузьмина о съемках в фильме «Беда»

Режиссер против сценариста, или разница замыслов

Сценарий и фильм «Беда»

Пусть слоны не тонут

Сказка Динары Асановой

Самый немногословный режиссер

Из воспоминаний Федосеевой-Шукшиной

Проза вторглась в фильм

О противоречиях фильма «Ключ без права передачи»

Догнать уходящее детство

О работе со сценарием Юрия Клепикова

Быт, бит и поэзия

Рецензия Юрия Ханютина

Мучительный поиск истины

Асанова о режссерской профессии

Свой голос

Редактор «Ленфильма» о Динаре Асановой

Прозрачность изображения

Из пояснительной записки к дипломной работе «Рудольфио»

Жажда поиска и риска

Эдуард Володарский о съемках в фильме «На полустанке»

Курсовая работа

«На полустанке» — по рассказу Юрия Казакова

«Смотрела на нас из угла»

Сергей Соловьев. На курсе М. И. Ромма

«Я была одержима кино с детства»

Из интервью Динары Асановой

Живопись, поэзия, проза

Андрей Плахов о составляющих режиссуры Динары Асановой

Кадры из фильмов Динары Асановой

Кадр из фильма «Милый, дорогой, любимый, единственный…». Реж. Динара Асанова. 1984

Кадр из фильма «Пацаны». Реж. Динара Асанова. 1983

Кадр из фильма «Жена ушла». Реж. Динара Асанова. 1979

Кадр из фильма «Беда». Реж. Динара Асанова. 1977

Кадр из фильма «Не болит голова у дятла». Реж. Динара Асанова. 1975

Кадр из фильма «Ключ без права передачи». Реж. Динара Асанова. 1976

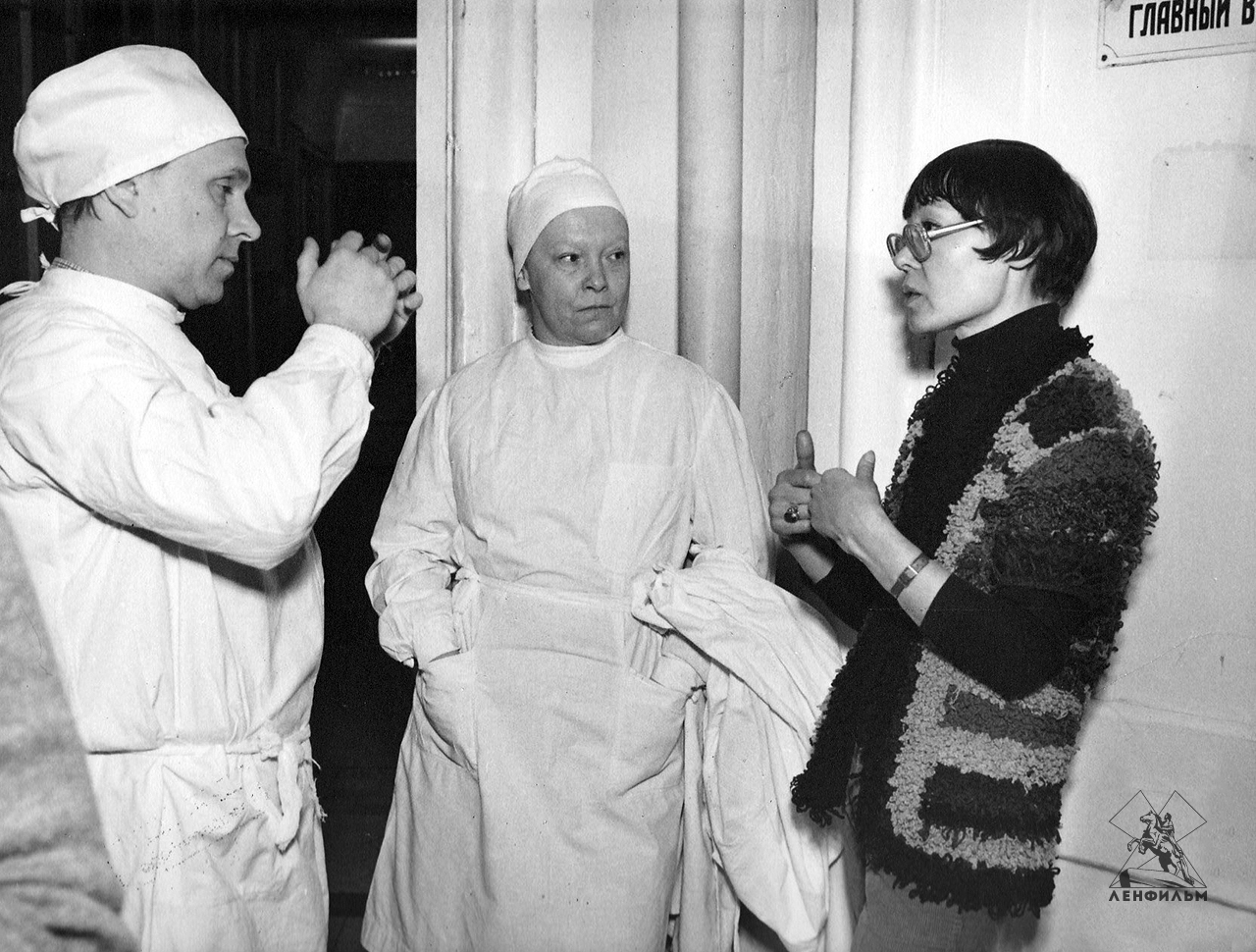

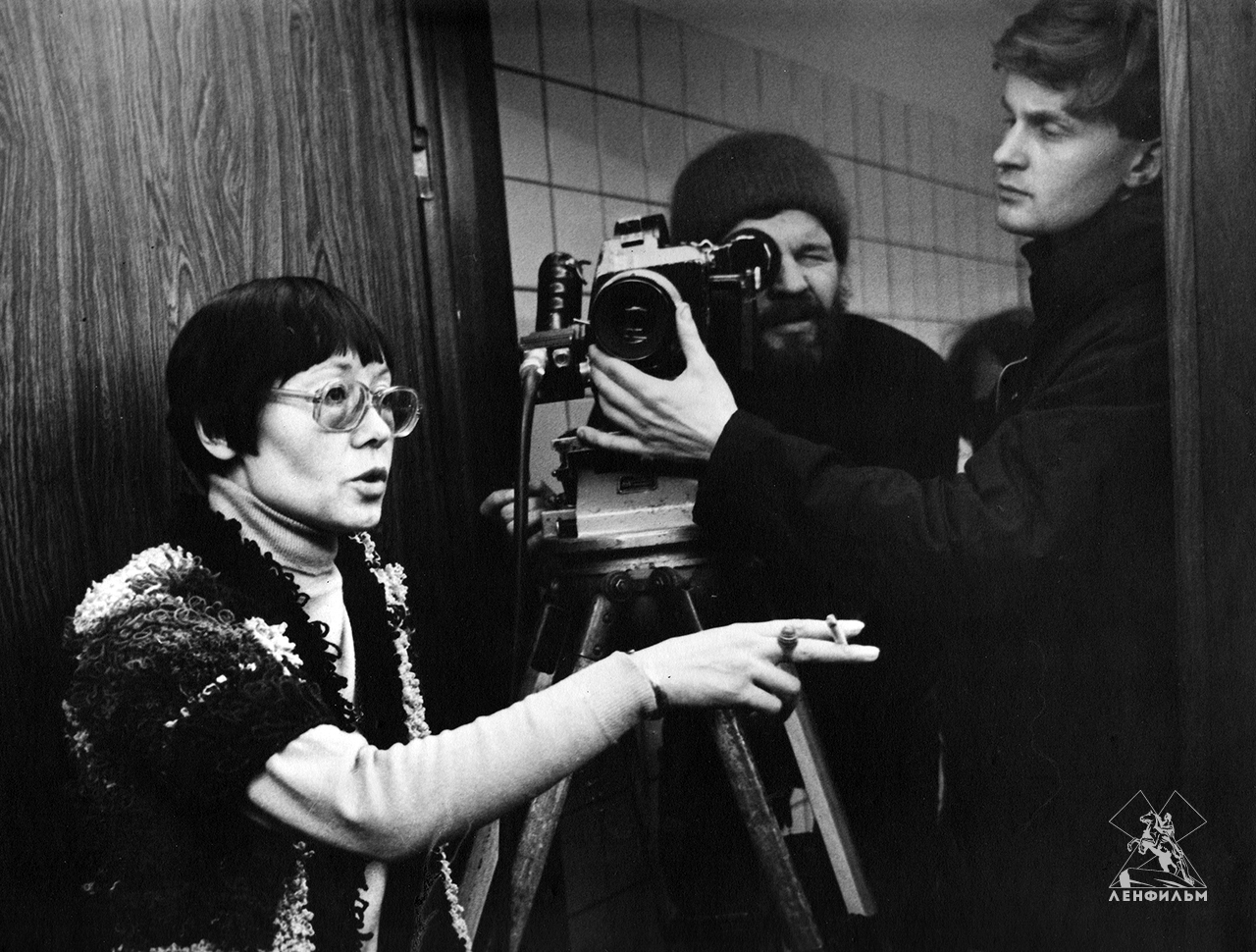

Динара Асанова на съемочной площадке

На съемках фильма «Не болит голова у дятла». Реж. Динара Асанова. 1975

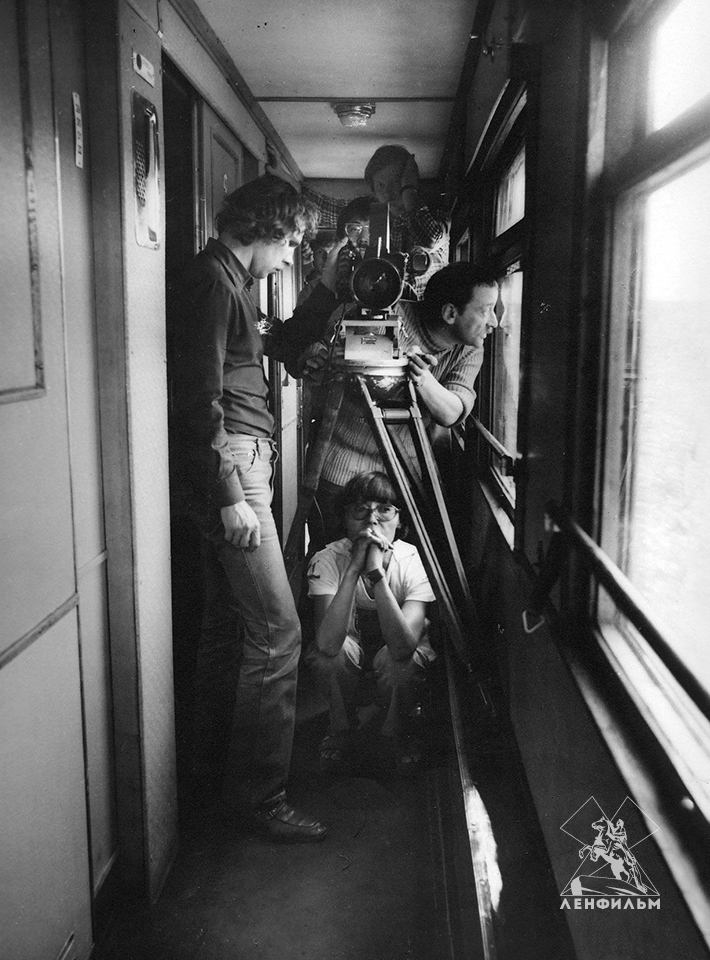

На съемках фильма «Пацаны». Реж. Динара Асанова. 1983 © Киностудия «Ленфильм»

На съемках фильма «Пацаны». Реж. Динара Асанова. 1983 © Киностудия «Ленфильм»

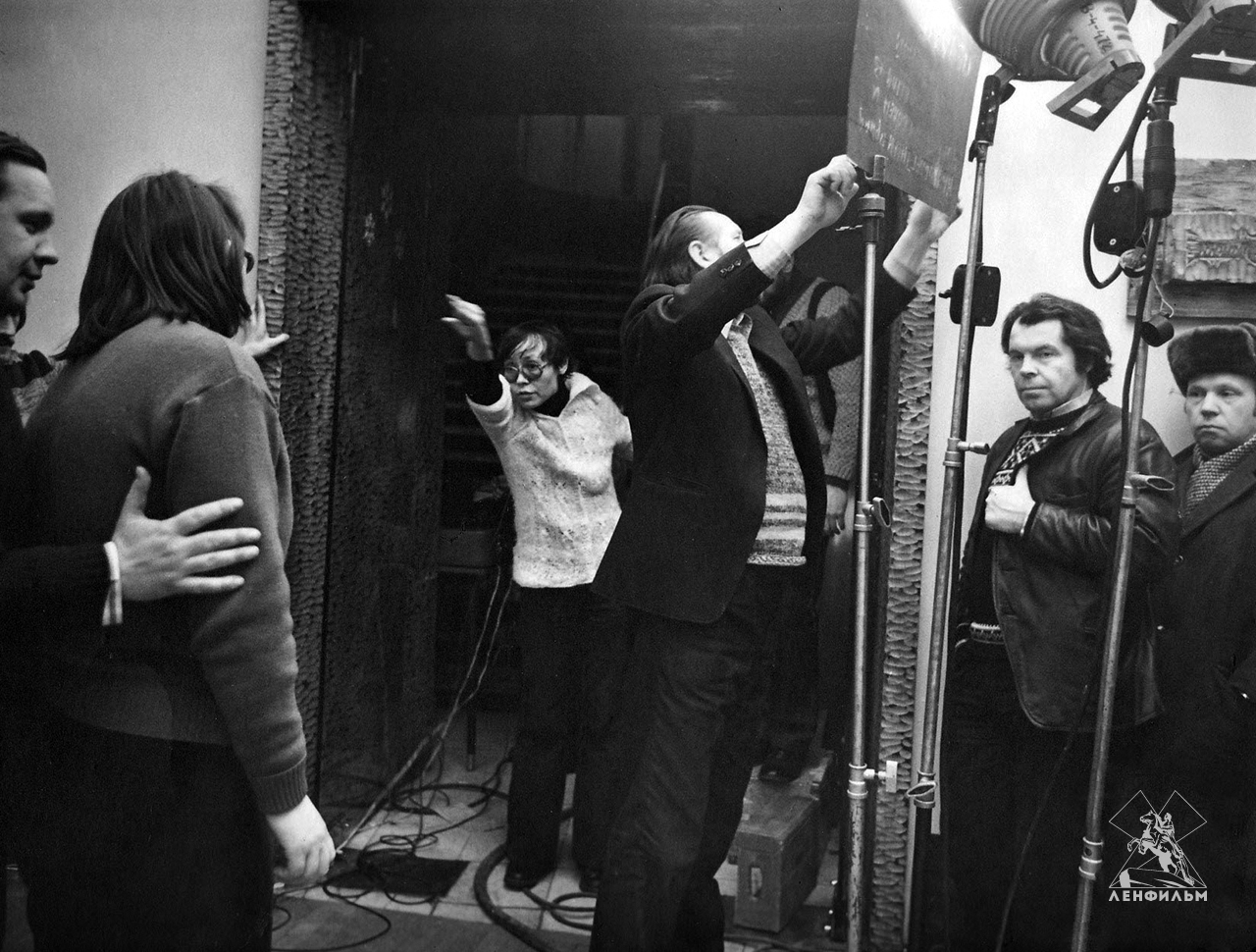

На съемках фильма «Милый, дорогой, любимый, единственный…». Реж. Динара Асанова. 1984 © Киностудия «Ленфильм»

На съемках фильма «Милый, дорогой, любимый, единственный…». Реж. Динара Асанова. 1984 © Киностудия «Ленфильм»

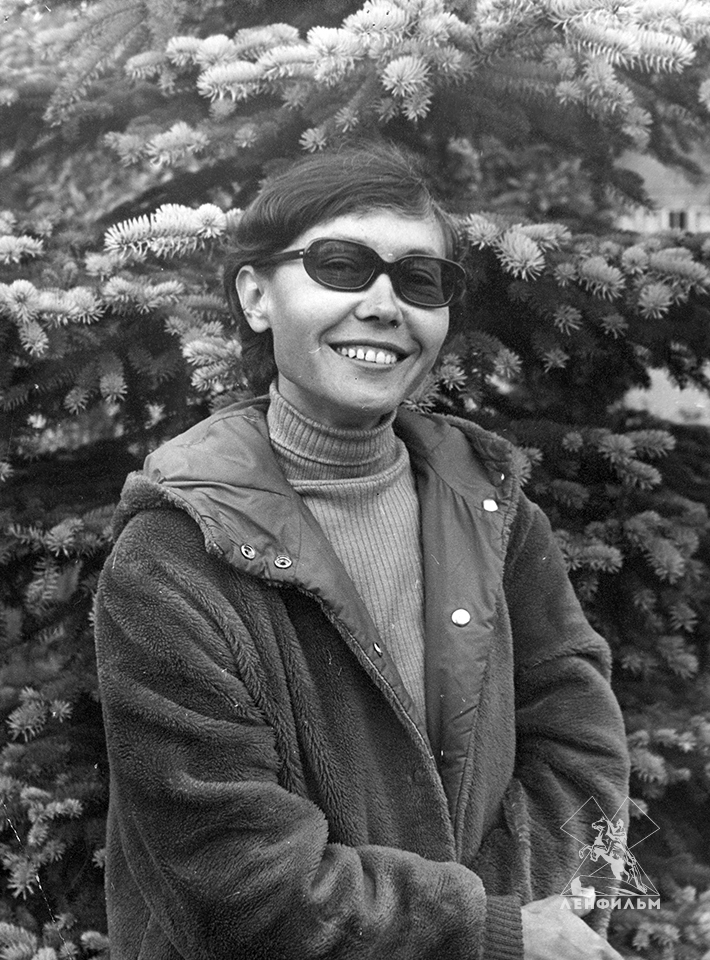

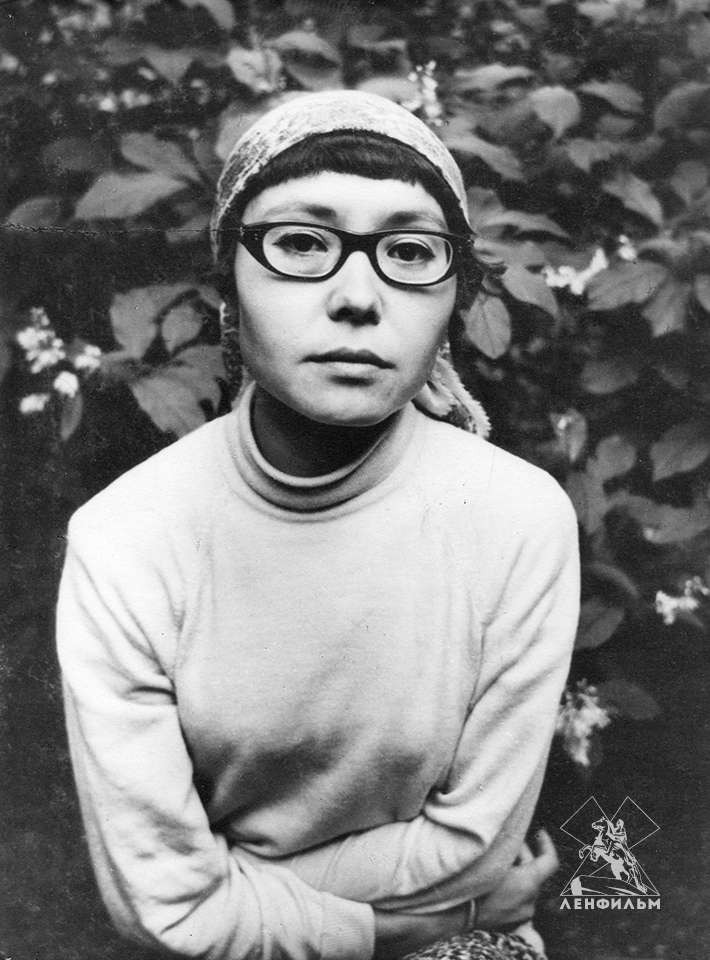

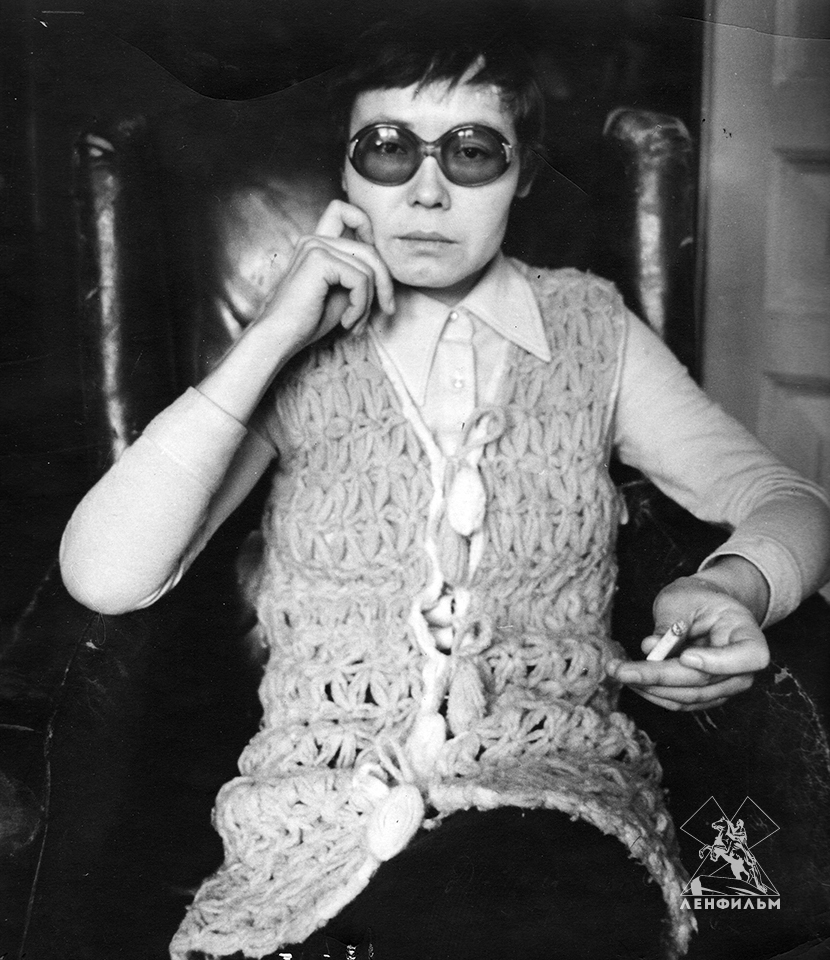

Динара Асанова © Киностудия «Ленфильм»

Динара Асанова © Киностудия «Ленфильм»

Динара Асанова © Киностудия «Ленфильм»

Динара Асанова © Киностудия «Ленфильм»