Алексей Балабанов родился 25 февраля 1959 года в Свердловске. Отец, Октябрин Сергеевич, работал редактором на Свердловской киностудии в отделе научно-популярных фильмов; мать, Инга Александровна, медик по образованию, — в Свердловской администрации. В раннем детстве «с ним никто не сюсюкался, никто с ним особенно не занимался. Читать начал очень рано. ‹…› Он очень обязательный был, и потом всегда. Если сказал, что сделает или во столько-то придёт — то уже однозначно. Его отец приучил, что нужно ...

Биография

25.02.1959

Свердловск

18.05.2013

Санкт-Петербург

режиссер

Алексей Балабанов родился 25 февраля 1959 года в Свердловске. Отец, Октябрин Сергеевич, работал редактором на Свердловской киностудии в отделе научно-популярных фильмов; мать, Инга Александровна, медик по образованию, — в Свердловской администрации. В раннем детстве «с ним никто не сюсюкался, никто с ним особенно не занимался. Читать начал очень рано. ‹…› Он очень обязательный был, и потом всегда. Если сказал, что сделает или во столько-то придёт — то уже однозначно. Его отец приучил, что нужно быть в жизни обязательным, честным человеком, никогда не врать«, — так говорит о нем Инга Александровна автору биографии режиссера (Кувшинова М. Балабанов. Сеанс, 2015). Алексей Балабанов в разных интервью не раз подчёркивал, что родители почти не занимались его воспитанием, а сам он рос на улице и был хулиганом. Школьный друг Евгений Горенбург вспоминал: «в те годы, когда мы были детьми, ещё сохранялась некая эстетика дворов. ‹…› все друг друга знали и все примерно были равны — что член райкома, что дворник, который жил в подвале. Лёха вырос как раз в таком дворе. ‹…› Он был нормальным парнем, не изгоем не маменькиным сынком. Лидером, скажем, молодёжной преступной группировки, он, конечно, никогда не был, скорее всё-таки пехотой» (Там же).

Балабанов учился в школе № 2 с углублённым изучением иностранного языка. В старших классах он играл в группе. На выпускном вечере Балабанову выбили два зуба в драке из-за девушки. После окончания школы, в 1978 году Алексей Балабанов поступил в Горьковский педагогический институт иностранных языков. В 1980 году он семестр стажировался в Англии. «По обмену ездил в Манчестер. Три месяца, даже больше — семестр я там проучился. В 80-м году я приехал в Англию — представляешь, что это было такое? Тогда, в советское время? Мне там просто голову снесло. В Лондоне я прожил две недели... Жил там у Гарри Глиттора, — помнишь, был такой рок-н-ролльный певец? Ну, Элвис Пресли и Гарри Глиттор... Еще я там со скинхедами задружился. Время панков было тогда. Это настоящие такие крутые парни были. И вот мы с ними там рассекали... Я там понял, что такое эмиграция. Я в Манчестере видел учебник русского языка, и там такое: «Ваня проснулся утром в избе и спустился к завтраку» (Свинаренко И. «Я никогда не делал в жизни того, что мимо», Интервью с А. Балабановым // «Медведь»). Со стажировки Балабанов вернулся с большой коллекцией виниловых пластинок, которые позже появятся в фильме «Жмурки». После университета в 1981 году Балабанов два года служил в армии. «Распределение было простое, на выбор: либо в Эфиопию, либо на самолеты. Сидеть в Африке на одном месте — эта идея мне не нравилась. Да и не хотелось мне из России уезжать. А поскольку на самолет слепых не берут, я выучил таблицу наизусть: МНК, ЫМБШ... И так полтора года летал» (Там же). Балабанов побывал в Анголе, Сирии, Афганистане и других странах. «Я в первый раз понял, что такое война, когда в Эфиопии мы садились в машину и мне сказали — садись за водителем. Чтоб прикрыться. Понял, да? С одной стороны цинично, а с другой — рационально. Такое было первое ощущение войны — что здесь могут убить. Я это понял... За то время, что я летал, два наших самолета транспортных сбили. Там мои товарищи погибли...» (Там же). Из авиации Балабанова перевели в военно-морской флот «за анекдот. Письма, оказывается, читали. Анекдот такой: Смотрит Брежнев в зеркало и говорит: „Ох уж мне этот Тарковский“. Они его не поняли наверняка. Не поняли — но, так как про Брежнева..» (Свинаренко И. «Я знаю, что недолго проживу» Интервью с А. Балабановым // «Медведь»).

С третьего курса университета Балабанов вёл дневники, где много писал о прочитанной литературе и увиденных фильмах, оценивал их, анализировал, описывал свои состояния и мысли, увиденное, пережитое и придуманное. После армии поступил во ВГИК: «Я поступил во ВГИК на сценарный игровой, к одному придурку, забыл, как фамилия. Я написал рассказ „День рождения“, привез ему, он прочитал... Герой там проснулся с похмелья, а у него на кухне вода разлилась холодная. И у меня была фраза: „Вода обжигала ноги“. Он мне говорит: „Вот по твоему сценарию будут снимать кино. Как ты сделаешь, что вода обжигает ноги?“ Я посмотрел и подумал: „Чего, дурак, что ли?“. Уехал с сессии и больше не приезжал» (Кувшинова М. «Так оказалось, что я здесь живу» Интервью с А. Балабановым // Seance.ru). Несколько лет Балабанов проработал на Свердловской киностудии помощником режиссёра, часто ездил в командировки в Сибирь, Якутию, на Дальний Восток, Крайний Север.

В конце восьмидесятых Балабанов познакомился со своей первой женой Ириной. В 1987 он поступил на Высшие курсы сценаристов и режиссёров. Первой курсовой работой стал короткометражный фильм «Раньше было другое время», где снялся Вячеслав Бутусов и группа «Наутилус Помпилиус». Сценарий к фильму Балабанов написал за одну ночь. На курсах Балабанов снял короткометражный фильм «Настя и Егор», о свердловских рок-музыкантах Насте Полевой и Егоре Белкине. На ВКСР Балабанов с Сергеем Сельяновым. Его Балабанов уговорил жить вместе в одном блоке общежития. «Сельянов, естественно, не учился и не жил [в общежитии] — он снимал дальше кино, „Духов день“, но приезжал иногда. Я его почти не видел, хотя номинально мы жили вместе. Я фактически два года прожил один, вернее, три, потому что нам продлили режиссуру ещё на год» (Там же). В 1988 году в Киеве Балабанов снял короткометражный документальный фильм «О воздушном летании в России». Её он считал неудачной: «Сценарий был не мой, получилось ни то, ни сё» (Кувшинова М. Балабанов. Сеанс, 2015).

В 1990 году Балабанов приехал в Ленинград «осмотреться», и жил некоторое время в квартире у Сельянова. На «Ленфильме» с 1988 года под руководством Алексея Германа действовала «Мастерская первого фильма», куда Балабанова привёл Сельянов, где и был снят первый полнометражный фильм «Счастливые дни» по мотивам произведений Сэмюеля Беккета. Фильм был снят на черно-белую плёнку: «Мне черно-белое кино всегда нравилось, я цветного всегда боялся. Цвет — это же надо с ним бороться. Тем более „Голод“ был чёрно-белый. Все хорошие картины, которые я видел, были черно-белые», — говорил Балабанов (Там же). Оператор во время съёмок был заменён на Сергея Астахова (с ним Балабанов в дальнейшем снимет «Брата», «Про уродов и людей», «Брата-2», «Войну», «Мне не больно»). Фильм получил ряд наград и был показан во внеконкурсной программе Каннского кинофестиваля, но «они («Счастливые дни», прим.) были на фиг никому не нужны кроме питерских людей, либо близких к ним эстетов» (Там же).

На премьерном показе Балабанов познакомится с художником по костюмам Надеждой Васильевой, впоследствии станет его второй женой. «Его первая фраза была: ты мол с козлами всю жизнь общалась, и поэтому не знаешь, что такое настоящий человек ‹…› По-моему, на второй день он сказал или в первый же, что я «женюсь» ‹…› Подарил мне зубную щётку. Вообще, он мне за всю жизнь подарил два подарка: зубную щётку и кисточки» (Там же). За «Счастливыми днями» последовал «Замок», экранизация одноименного романа Франца Кафки. Балабанов считал его своим самым слабым фильмом. «Второй фильм — это эйфория. Второй фильм — не скажу всегда, но обычно у режиссёров не получается», — говорил Балабанов о «Замке» (Там же). Также Балабанов считал, что ошибся с выбором актёра на главную роль, и винил западных продюсеров в провале фильма в европейском прокате (Балабанов в статье «Печально, что в нас не верят» (Искусство Кино. 1994. № 8) говорит о недобросовестности западных продюсеров).

Сергей Сельянов вспоминал, что Балабанову никогда не везло с погодой и правами. Ещё одним «модернистским» фильмом должен был стать «Пан» по роману Кнута Гамсуна. За правами обратились к наследникам писателя, но они были проданы накануне американскому продюсеру. Снять фильм по «Камере обскура» Владимира Набокова Балабанов, по воспоминаниям Сергея Сельянова, мечтал с самого начала карьеры, но с сыном писателя так и не удалось договориться о покупке прав на использование романа. После «Замка» в киноальманахе «Прибытие поезда» вышел короткометражный фильм «Трофим» о крестьянине, который зарубил топором брата, отправился в Петербург и попал в объектив кинокамеры на вокзале.

Всероссийскую славу до того малоизвестному режиссёру-эстету принесла криминальная драма «Брат», вышедшая в 1997 году, через год после окончания первой чеченской войны. Тогда же режиссёра впервые обвинили в расизме и национализме. В России приз фильм получил «Кинотавра» за лучший фильм и лучшую мужскую роль в 1997 году. Как и «Счастливые дни», «Брата» показали в Каннах. Фильм прошёл на восьмидесяти международных кинофестивалях получил множество наград, а в России стал культовым. После «Брата» был снят «Про уродов и людей» (1998), фильм, который «Балабанов считал своей самой совершенной картиной» (Там же). Он получил в 1998 году спецприз «Кинотавра» и «Нику» за лучший фильм года. В «Про уродов и людей» Балабанов впервые использовал компьютерную графику.

«Брат-2» расширил пространство — впервые место действия перенеслось за пределы Ленинградской области и вообще России. Фильм получил скептические отзывы критики, большую прибыль в прокате, разошелся на цитаты.

С «Реки», фильме о жизни прокажённых якутов в конце XIX века по повести Вацлава Серошевского «Предел скорби», в жизни Балабанова начинается черная полоса. Он переживает череду трагедий. Когда была отснята треть фильма, режиссёр с семьёй и съёмочной группой попадает в автокатастрофу. В ней гибнет исполнительница главной роли Туайра Свинобоева. Съёмки фильма решают не продолжать. Позднее отснятый материал смонтируют в пятидесятиминутный фильм, где неснятые эпизоды заменяет закадровый комментарий. Оператор Сергей Астахов скажет о фильме: «Фильм мог быть слишком пессимистичным. ‹…› Если бы я был более принципиальным, я бы просто отказался... Я просто чувствовал, что мы делаем очень хорошее кино, но оно несёт отрицательный заряд. ‹…› Я бы никогда не стал снова снимать этот фильм ‹…› после такого фильма — только веревку останется на шею надеть» (Там же).

Далее последовала «Война», снимавшаяся в Чечне, в опасных условиях боевых действий. Фильм вышел в 2002 году. В том же году, 20 сентября в Кармадонском ущелье гибнет Сергей Бодров. Для Алексея Балабанова гибель друга становится страшным ударом. «Слова Балабанова „Я не хочу жить“ прозвучали после Кармадона» (Там же). В 2003 году Балабанов запускается с новой картиной — «Американец», но съёмки останавливаются из-за алкоголизма исполнителя главной роди Майкла Бина. «Там такая история классная... Как американец, процветающий бизнесмен, прибился к инородцам в Иркутской области. Мы часть фильма сняли, в Штатах. И когда прилетели в Норильск снимать дальше, американский актер запил. Это который в „Терминаторе“ из будущего прилетел, человечество спасать. А в Иркутске он уже еле ходил» (Свинаренко И. «Я знаю, что недолго проживу» Интервью с А. Балабановым, журнал «Медведь»). Балабанов планировал вернуться к съёмкам «Американца» до конца жизни, в последних интервью он говорил, что хочет предложить главную роль Майку Тайсону.

В 2004 и 2006 годах Балабанов снимет два жанровых фильма: чёрную комедию «Жмурки» и мелодраму «Мне не больно». «Мне хотелось, чтоб девушки плакали, чисто спортивный интерес у меня был. Я мелодрамы никогда не снимал, и вот снял. Оказалось, что не только девушки, но целые семьи плачут! „Жмурки“ — комедия, никогда прежде комедий не снимал. Но люди фильм поняли не как комедию, а как „Брат-3“» (Там же).

Прогремит следующий фильм Балабанова, «Груз-200» (2007), история о похищении девушки милиционером в 1984 году. Прочитав сценарий, Евгений Миронов и Сергей Маковецкий, которым Балабанов предлагал роли. Не будет работать на картине и оператор Сергей Астахов, который позднее скажет о фильме: «Это по-своему талантливо, но смысл в чём? Ещё рассказать, что «мы были ничем?» (Кувшинова М. Балабанов. Сеанс, 2015). «Груз-200» и последующие фильмы Балабанов снимает с оператором Александром Симоновым. Премьера фильма на фестивале «Кинотавр» запустит широкую общественную полемику вокруг картины.

Следующим фильмом за «Грузом-200» Балабанов должна была стать «Глиняная яма» по пьесе Ольги Погодиной. «Я испугался, потому что по мне — это жестче, чем „Груз 200“. Я честно говоря, боялся, что Лёшу после этой „Глиняной ямы“ порвут. Там основная тема — межнациональные отношения», — скажет об этом замысле оператор Александр Симонов (Кувшинова М. Балабанов. Сеанс, 2015). Но вместо «Ямы» Балабанов снимет «Морфий» по сценарию погибшего в Кармадоне Сергея Бодрова. Он прочитает его в посвященной Бодрову книге, изданной «Сеансом». Сергей Сельянов предполагает, что вместе с «Грузом», «Морфий» образуют своеобразную «режиссёрскую дилогию о канунах. „Они оба — про то, как страна щелчком, п-щ-щ-щ, исчезает, переходит в какую-то свою противоположность“» (Там же).

В «Кочегаре» (2010) «в первом за много лет отчетливо положительном балабановском герое трогательно угадывается сам Алексей Октябринович» (Волобуев Р. Автопортрет с мертвецами // Афиша). Криминальная история вокруг семьи якута, героя Советского союза — «opus magnum Балабанова, сумма всех его постоянных мотивов и кристальное производное абсолютно герметичной режиссерской вселенной» (Кувшинова М. Балабанов. Сеанс, 2015).

В своем последнем фильме «Я тоже хочу» (2012) Балабанов впервые соглашается перейти на съемку цифровой камерой. В фильме герои путешествуют к Колокольне Счастья по странной территории вечной зимы. Балабанов сыграет в фильме небольшое камео — режиссёра, которому счастье не положено.

Смерть от острой сердечной недостаточности настигнет Балабанова 18 мая 2013 года в санатории под Сестрорецком, во время работы над сценарием нового фильма «Мой брат умер». Режиссер похоронен на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.

Александр Рябин

Фильмы

Тексты

Любовь и ложь

Игорь Мальцев о поколении Алексея Балабанова

Прямая речь

Режиссер — о кино, трамваях и одиночестве. По материалам интервью разных лет.

Про Алешу Балабанова

Сергей Сельянов о друге и режиссере

Работы

Фильмы, сценарии, роли Алексея Балабанова

Пока еще все вместе

Алексей Балабанов в 2012 году

Стоп, кадр, затемнение

Ксения Рождественская о фильме «Я тоже хочу»

«Брат» и другие

Алексей Балабанов глазами американских студентов

Русский рок в лицах

Музыка и судьба Алексея Балабанова

Автопортрет с мертвецами

Роман Волобуев о фильме «Кочегар»

Отворим кровь

«Сеансу» отвечают ...

Косметика врага

Елена Фанайлова о фильме «Груз 200»

Шел 2007 год

Мнения о «Грузе 200»

Превращение в сверчка

О фильме «Мне не больно»

Где я не буду никогда

Станислав Зельвенский о фильме «Жмурки»

Малиновые клифты

Денис Горелов о фильме «Жмурки»

Спасение — нашим, смерть — врагам

Пресса о фильме «Война»

Одиночное плавание

Юрий Гладильщиков о фильме «Брат-2»

«Сеансу» отвечают

О фильме «Про уродов и людей»

Россия, которую мы придумали

Олег Ковалов о фильме «Про уродов и людей»

Такая нынче жизнь

Пресса о фильме «Брат»

Прибытие поезда

О новелле «Трофим»

Жалеет слова

Актер Сергей Маковецкий о режиссере

Узник замка К.

Сергей Добротворский о втором фильме Алексея Балабанова

В твердом переплете жанра

Виктория Белопольская о фильме

Дым отечества

«Искусство кино» о «Счастливых днях»

Несчастливые дни нашей жизни

О полнометражном дебюте Алексея Балабанова

Оценки

Университетский диплом Алексея Балабанова

Обнаружил следующие знания

Аттестат Алексея Балабанова о среднем образовании

Сейчас будут говорить — «парадоксальная фигура»

Из некролога

Общий язык мы находили молча

Оператор Александр Симонов о режиссере

Гниющая сложность бытия

О Балабанове-сценаристе

Был похож на ежика

Актер Виктор Сухоруков о режиссере

Балабанов чрезвычайно упрям

Оператор Сергей Астахов о режиссере

Бегал бодрый, с безумным взглядом

О знакомстве с Сергеем Сельяновым

Начнешь писать монтажные листы

Первые шаги в кино

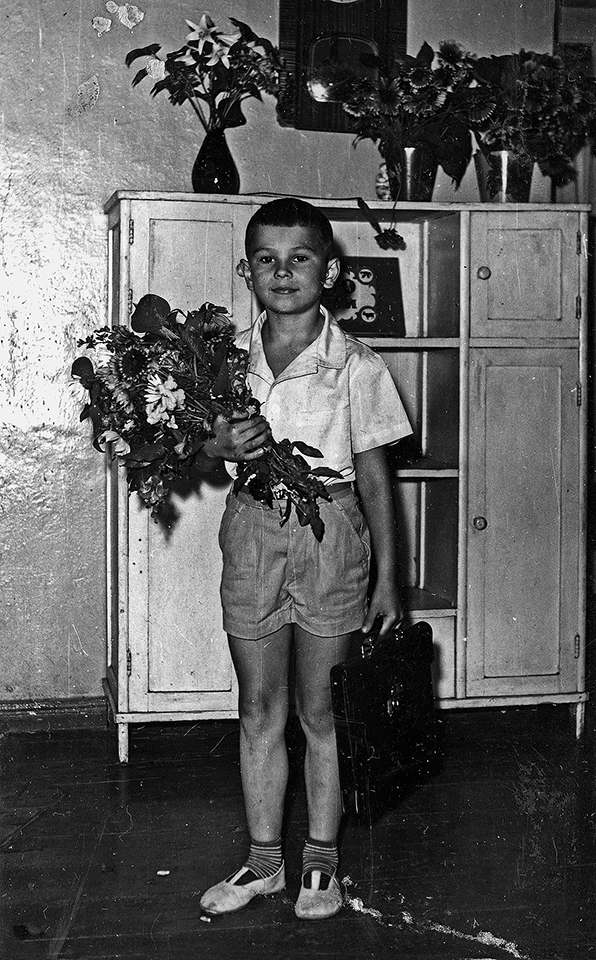

Он очень обязательный был

Детство Алексея Балабанова

Это – я

Алексей Балабанов в 2001 году

Кадры из фильмов Алексея Балабанова

Кадр из фильма «Раньше было другое время». Реж. Алексей Балабанов. 1987

Кадр из фильма «У меня нет друга». Реж. Алексей Балабанов. 1988

Кадр из фильма «Настя и Егор». Реж. Алексей Балабанов. 1989

Кадр из фильма «Счастливые дни». Реж. Алексей Балабанов. 1991

Кадр из фильма «Замок». Реж. Алексей Балабанов. 1994

Кадр из фильма «Трофимъ». Реж. Алексей Балабанов. 1995

Кадр из фильма «Брат». Реж. Алексей Балабанов. 1997

Кадр из фильма «Про уродов и людей». Реж. Алексей Балабанов. 1998

Кадр из фильма «Брат 2». Реж. Алексей Балабанов. 2000

Кадр из фильма «Война». Реж. Алексей Балабанов. 2002

Кадр из фильма «Река». Реж. Алексей Балабанов. 2002

Кадр из фильма «Жмурки». Реж. Алексей Балабанов. 2005

Кадр из фильма «Мне не больно». Реж. Алексей Балабанов. 2006

Кадр из фильма «Груз 200». Реж. Алексей Балабанов. 2007

Кадр из фильма «Морфий». Реж. Алексей Балабанов. 2008

Кадр из фильма «Кочегар». Реж. Алексей Балабанов. 2010

Кадр из фильма «Я тоже хочу». Реж. Алексей Балабанов. 2012

Алексей Балабанов на съемочной площадке

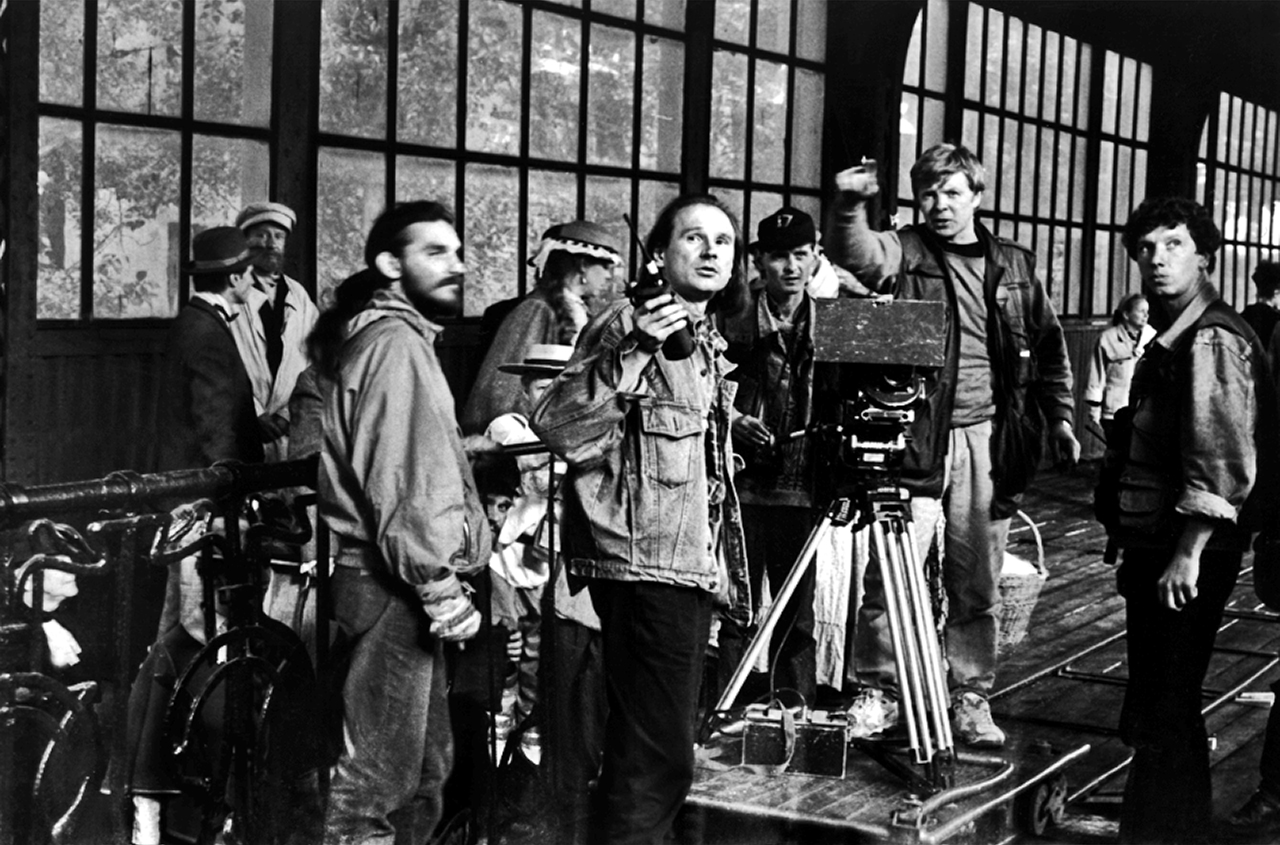

Режиссер Алексей Балабанов на съемках фильма «Счастливые дни». 1991

Режиссер Алексей Балабанов и оператор Сергей Астахов на съемках фильма «Счастливые дни». 1991

На съемках фильма «Счастливые дни». Реж. Алексей Балабанов. 1991

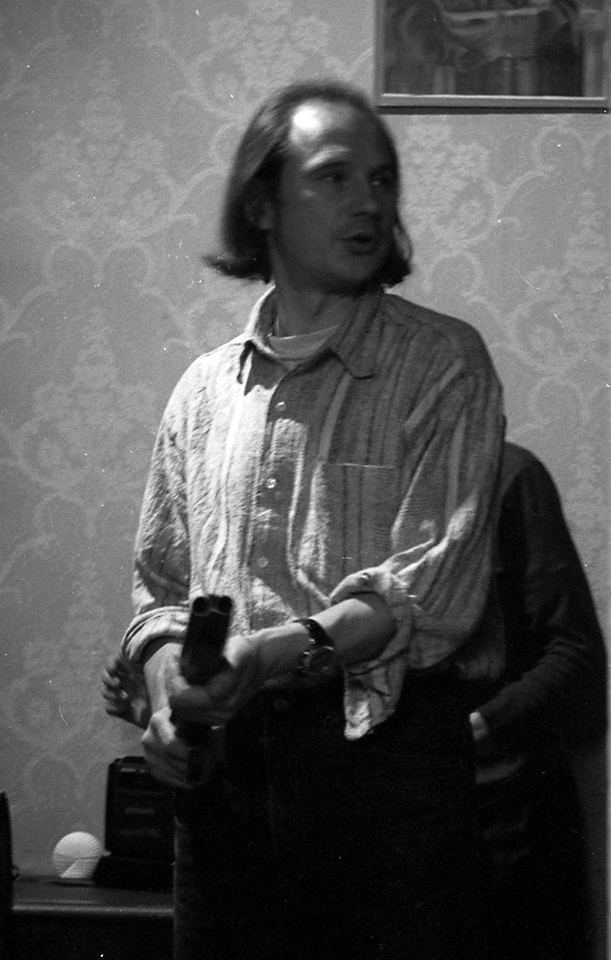

Алексей Балабанов на съемках фильма «Замок». 1994 © Из семейного архива Алексея Балабанова

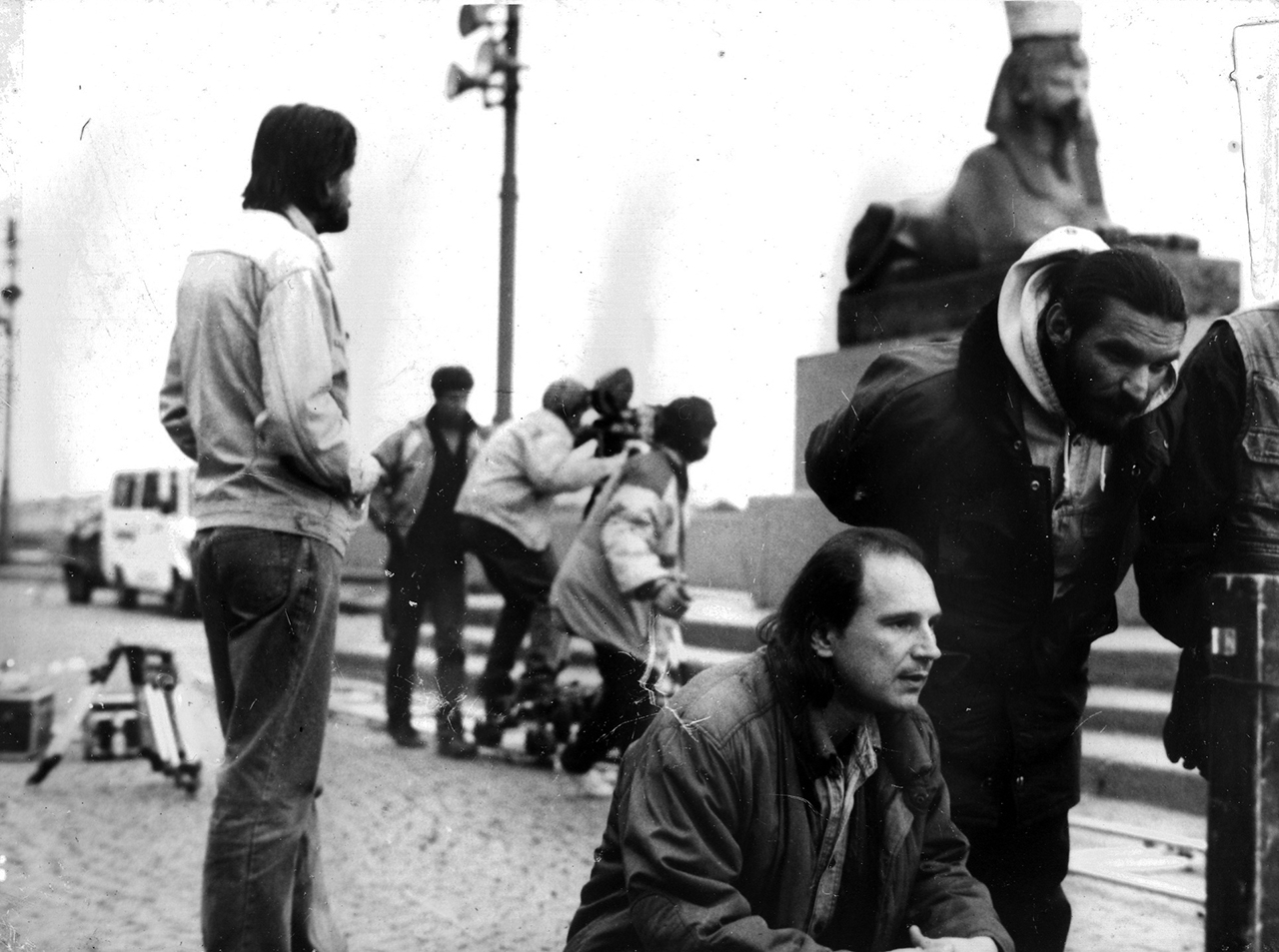

Режиссер Алексей Балабанов и оператор Сергей Астахов на съемках фильма «Трофим». 1995

Сергей Бодров-младший и Алексей Балабанов на съемках фильма «Брат». 1997

Режиссер Алексей Балабанов на съемках фильма «Брат». 1997

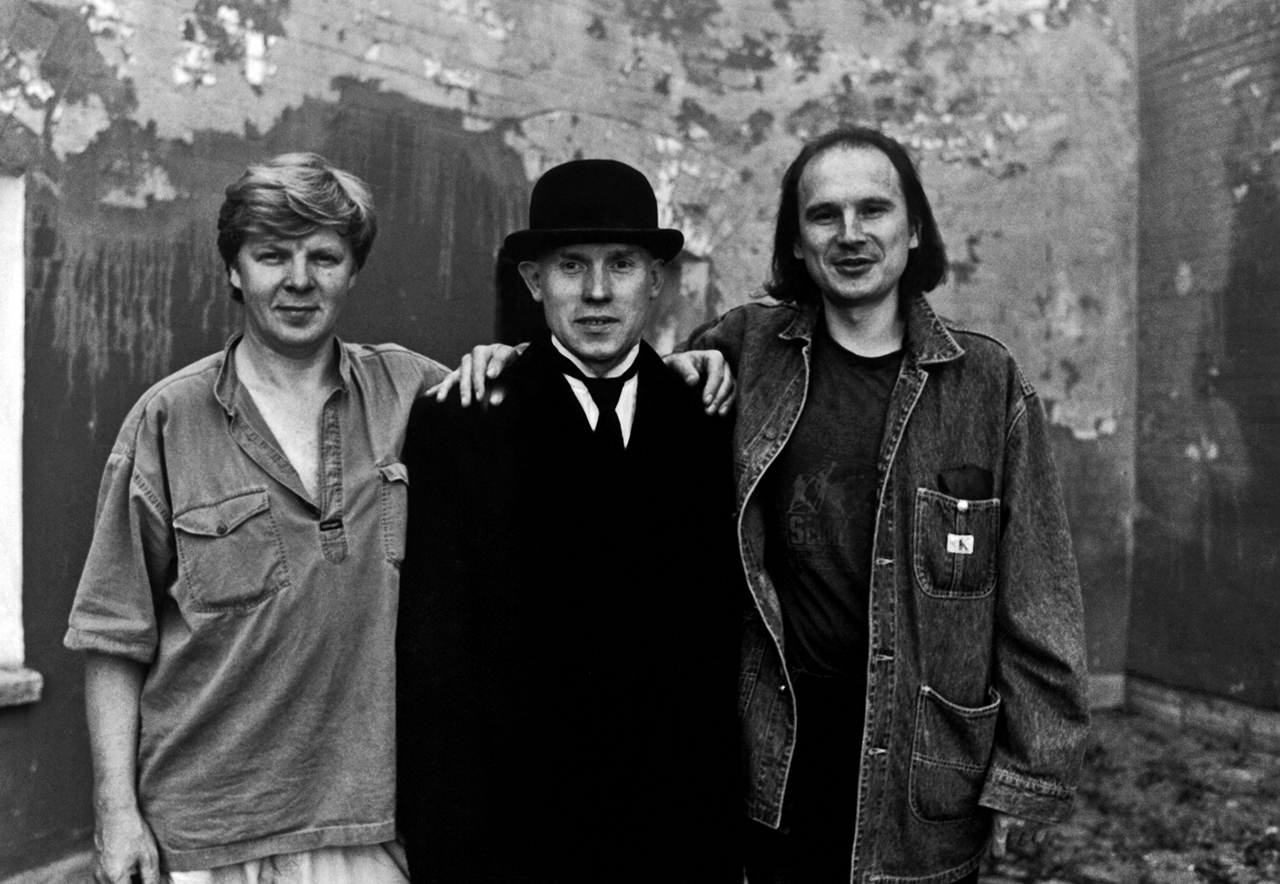

Алексей Балабанов, Сергей Мурзин и Сергей Астахов на съемках фильма «Брат». 1997

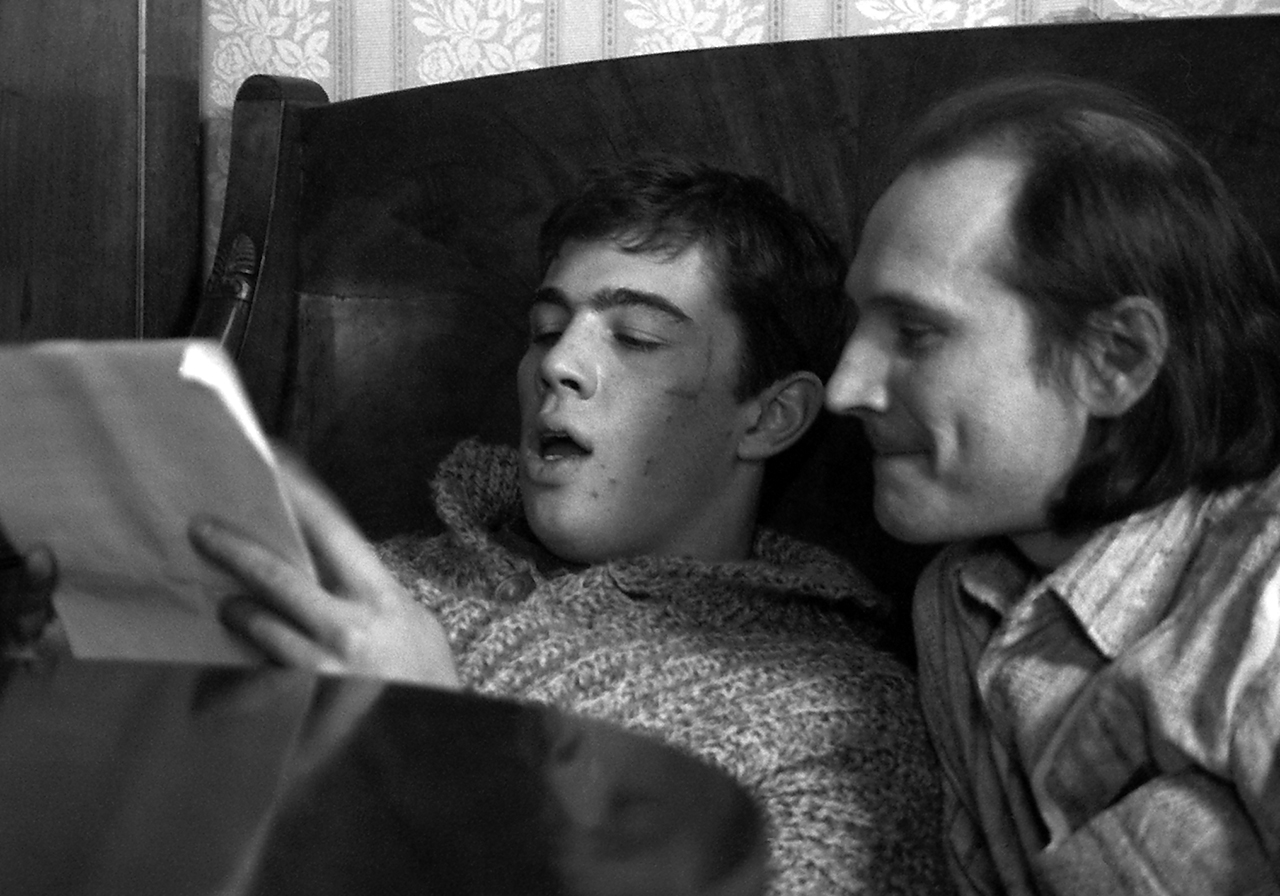

На съемках фильма «Про уродов и людей». Реж. Алексей Балабанов. 1998

На съемках фильма «Про уродов и людей». Реж. Алексей Балабанов. 1998

Надежда Васильева и Алексей Балабанов на съемках фильма «Про уродов и людей». 1998

Сергей Астахов, Виктор Сухоруков и Алексей Балабанов на съемках фильма «Про уродов и людей». 1998

Сергей Бодров-младший и Алексей Балабанов на съемках фильма «Брат 2». 2000 © Кинокомпания СТВ

На съемках фильма «Брат 2». Реж. Алексей Балабанов. 2000 © Из семейного архива Алексея Балабанова

На съемках фильма «Брат 2». Реж. Алексей Балабанов. 2000 © Из семейного архива Алексея Балабанова

На съемках фильма «Война». Реж. Алексей Балабанов. 2002 © Кинокомпания СТВ

На съемках фильма «Война». Реж. Алексей Балабанов. 2002 © Из архива Владимира Пляцковского

Режиссер Алексей Балабанов и оператор Сергей Астахов на съемках фильма «Война». 2002 © Из архива Владимира Пляцковского

Алексей Балабанов на съемках фильма «Река». 2002 © Из семейного архива Алексея Балабанова

На съемках фильма «Жмурки». Реж. Алексей Балабанов. 2005

На съемках фильма «Жмурки». Реж. Алексей Балабанов. 2005

Алексей Балабанов и Сергей Михалков на съемках фильма «Жмурки». Фот. Юрий Казаков. 2005 © Кинокомпания СТВ

Алексей Балабанов и Рината Литвинова на съемках фильма «Мне не больно». 2006 © Кинокомпания СТВ

На съемках фильма «Мне не больно». Реж. Алексей Балабанов. 2006 © Кинокомпания СТВ

На съемках фильма «Мне не больно». Реж. Алексей Балабанов. 2006 © Из семейного архива Алексея Балабанова

Алексей Балабанов на съемках фильма «Груз 200». Фот. Антон Чернявский. 2007 © Кинокомпания СТВ

Алексей Балабанов на съемках фильма «Груз 200». 2007 © Кинокомпания СТВ

Алексей Балабанов на съемках фильма «Груз 200». 2007 © Кинокомпания СТВ

На съемках фильма «Морфий». Фот. Анна Евсикова. Реж. Алексей Балабанов. 2008 © Кинокомпания СТВ

На съемках фильма «Морфий». Фот. Анна Евсикова. Реж. Алексей Балабанов. 2008 © Кинокомпания СТВ

На съемках фильма «Морфий». Фот. Анна Евсикова. Реж. Алексей Балабанов. 2008 © Кинокомпания СТВ

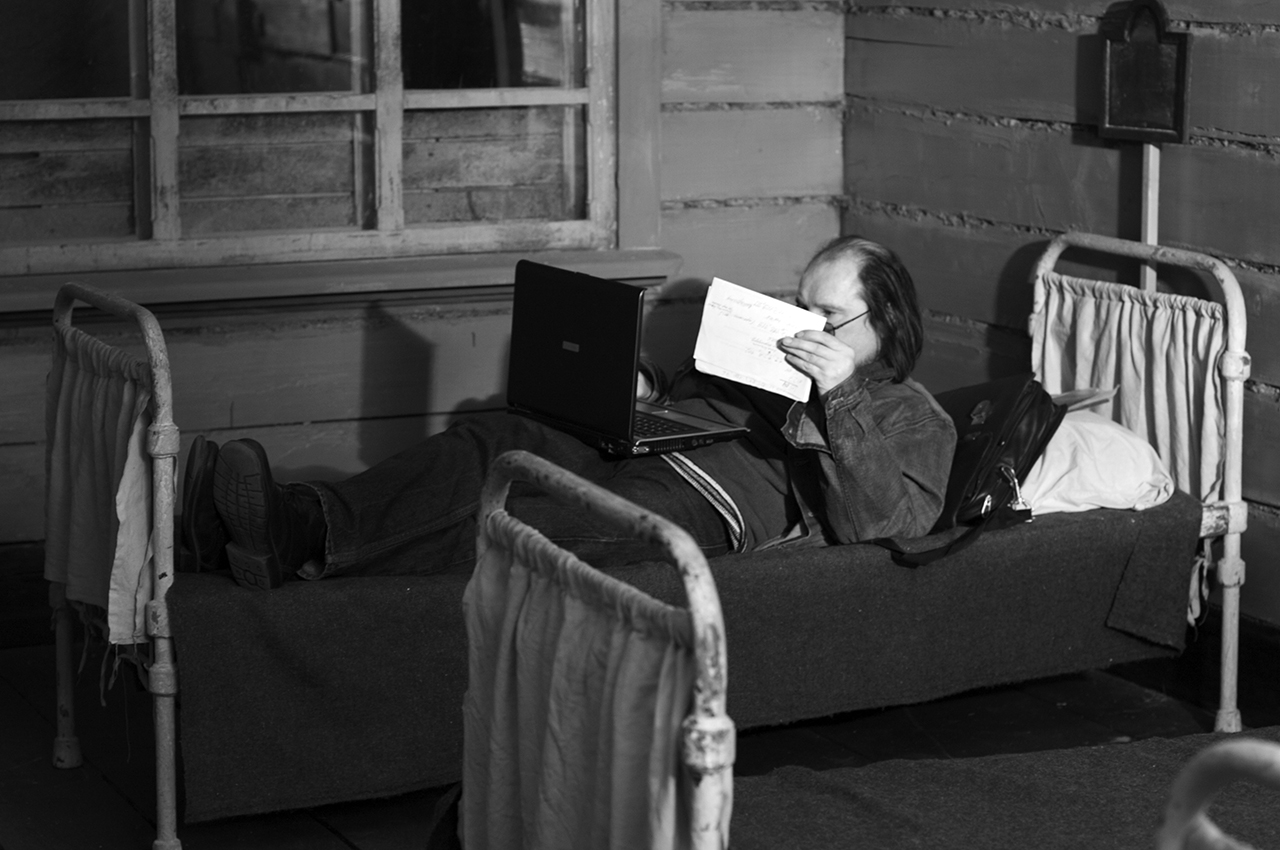

На съемках фильма «Кочегар». Фот. Анна Евсикова. Реж. Алексей Балабанов. 2010 © Кинокомпания СТВ

На съемках фильма «Кочегар». Фот. Анна Евсикова. Реж. Алексей Балабанов. 2010 © Кинокомпания СТВ

Алексей Балабанов и Надежда Васильева на съемках фильма «Кочегар».Фот. Анна Евсикова. 2010 © Кинокомпания СТВ

На съемках фильма «Кочегар». Фот. Анна Евсикова. Реж. Алексей Балабанов. 2010 © Кинокомпания СТВ

На съемках фильма «Кочегар». Фот. Анна Евсикова. Реж. Алексей Балабанов. 2010 © Кинокомпания СТВ

На съемках фильма «Я тоже хочу». Фот. Адиль Кусов. Реж. Алексей Балабанов. 2012 © Кинокомпания СТВ

Алексей Балабанов на съемках фильма «Я тоже хочу». Фот. Адиль Кусов. 2012 © Кинокомпания СТВ

Сергей Сельянов и Алексей Балабанов на съемках фильма «Я тоже хочу». Фот. Адиль Кусов. 2012 © Кинокомпания СТВ

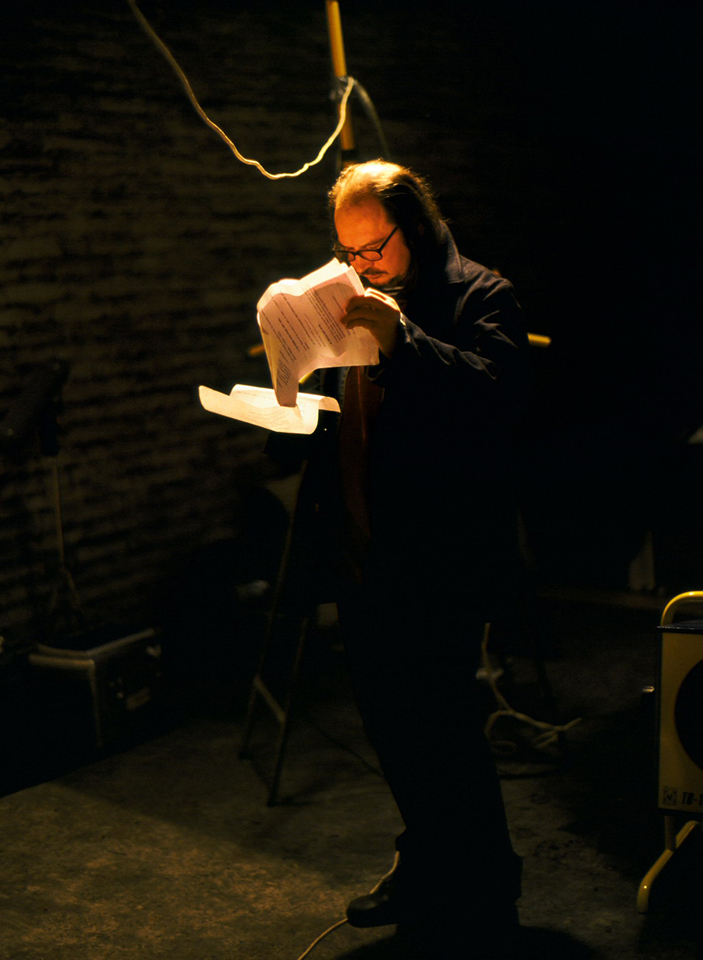

Алексей Балабанов на съемках фильма «Кочегар». Фот. Алексей Кузьмичев. 2010

Алексей Балабанов на съемках фильма «Кочегар». Фот. Алексей Кузьмичев. 2010

Алексей Балабанов на съемках фильма «Я тоже хочу». 2012

Из семейного архива Алексея Балабанова

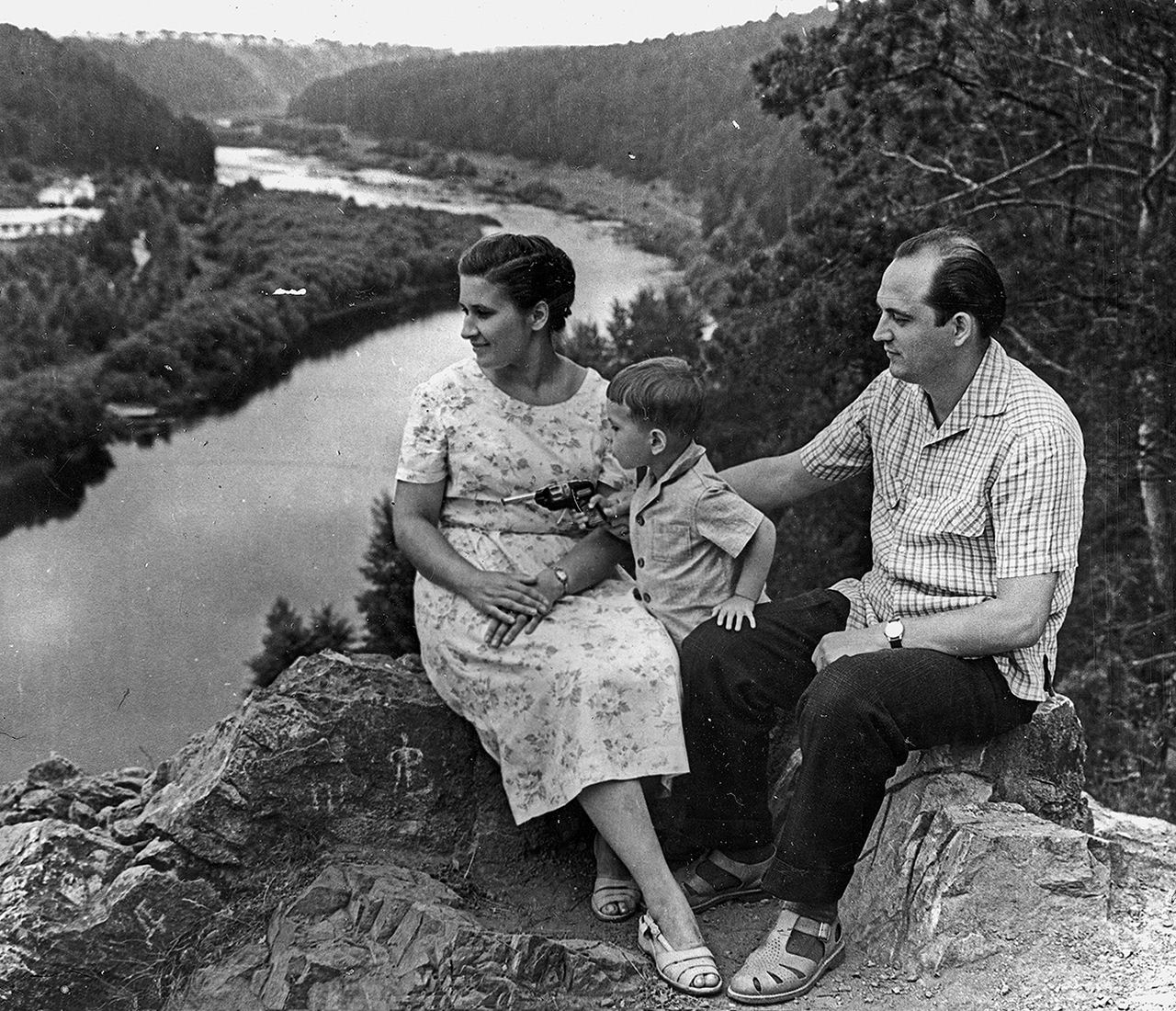

Алексей Балабанов с матерью Ингой Александровной и отцом Октябрином Сергеевичем. 1962. Курск © Из семейного архива Алексея Балабанова

1963. Свердловск © Из семейного архива Алексея Балабанова

© Из семейного архива Алексея Балабанова

1 сентября 1966 года. Свердловск © Из семейного архива Алексея Балабанова

7 ноября 1977 года. Горький © Из семейного архива Алексея Балабанова

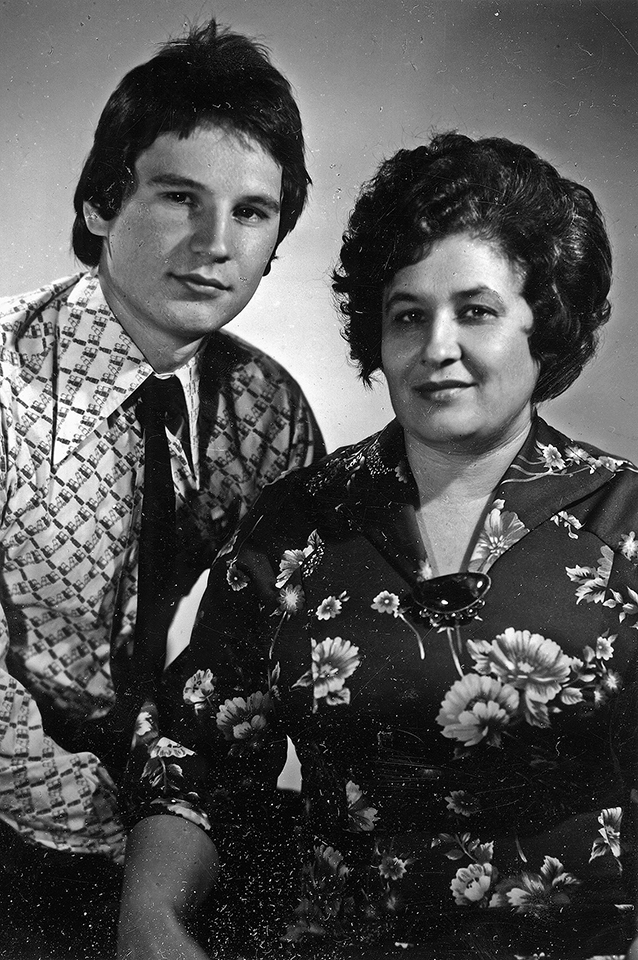

Алексей Балабанов с матерью Ингой Александровной. 1980. Свердловск © Из семейного архива Алексея Балабанова

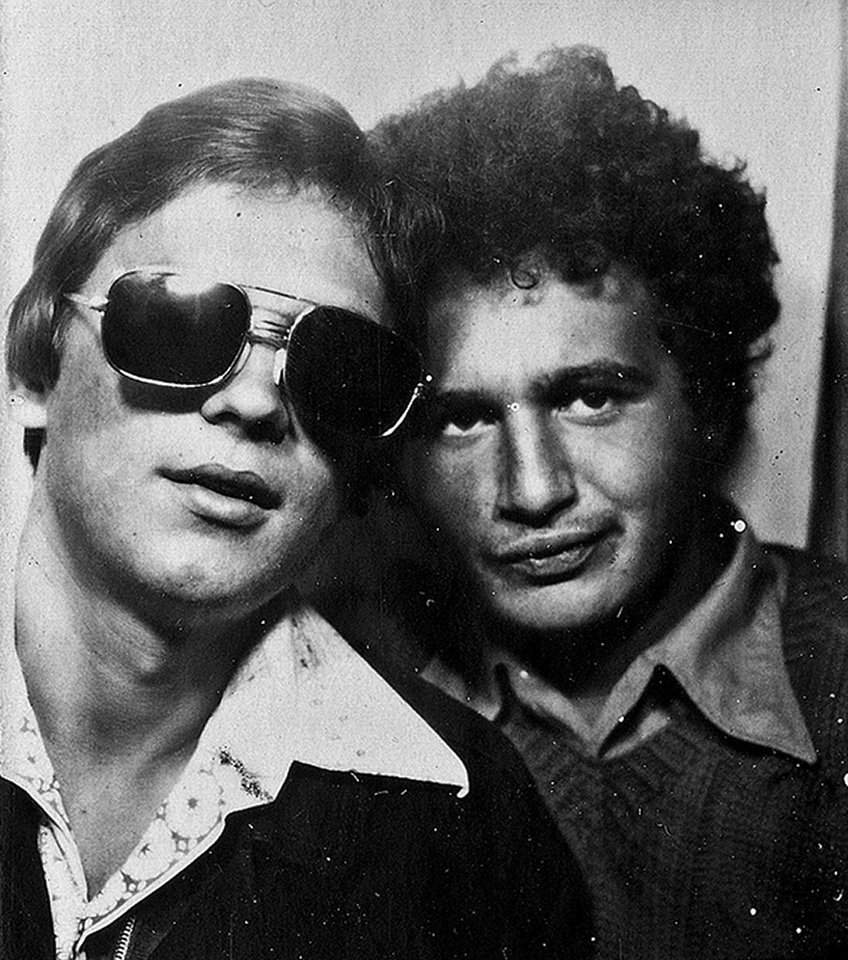

Алексей Балабанов с другом Евгением Горенбургом. 1980. Свердловск © Из семейного архива Алексея Балабанова

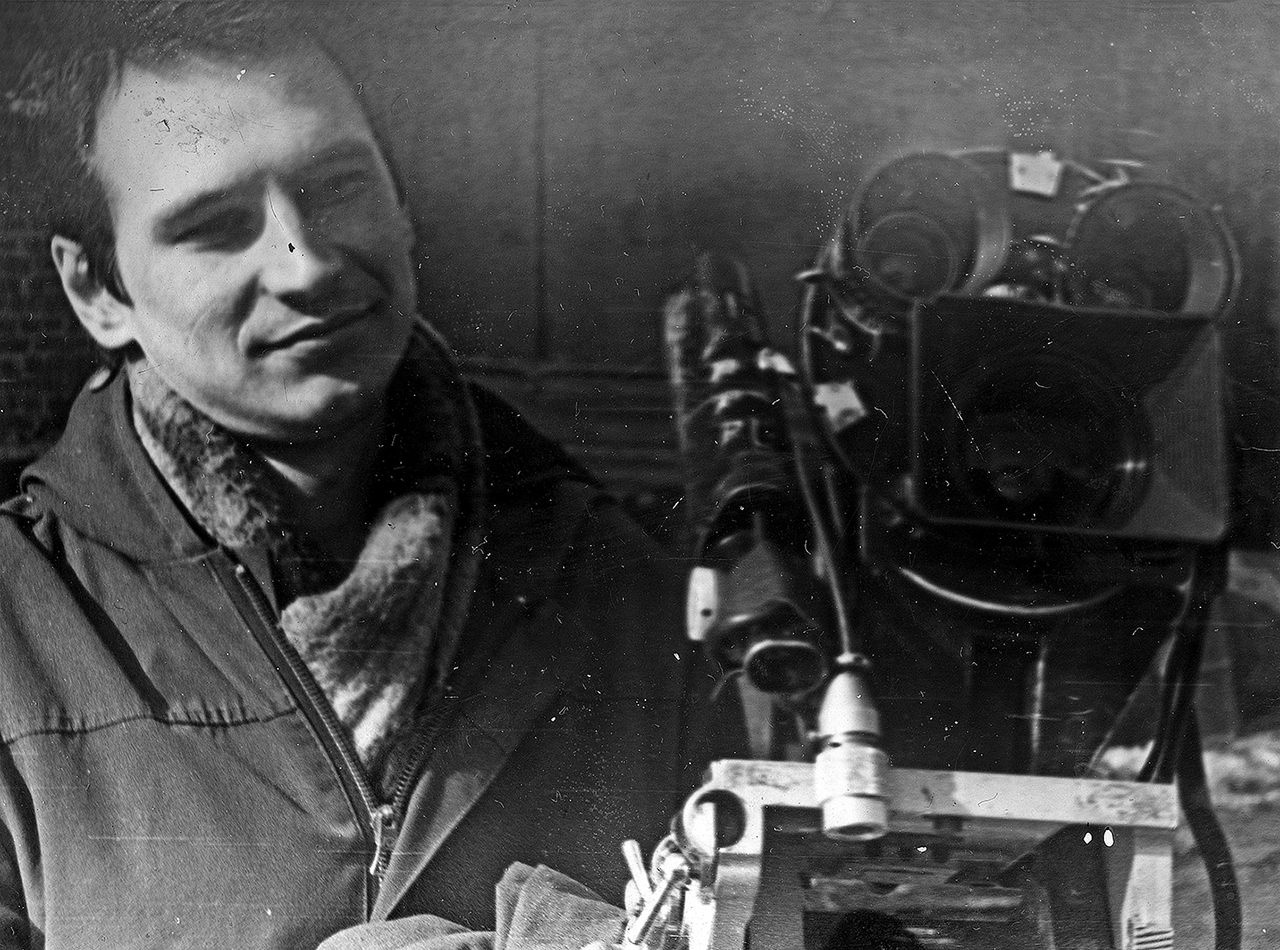

Алексей Балабанов во время работы на Свердловской киностудии. 1983–1987 © Из семейного архива Алексея Балабанова

Алексей Балабанов на службе в военно-транспортной авиации. 1981–1983 © Из семейного архива Алексея Балабанова

Надежда Васильева, жена Алексея Балабанова © Из семейного архива Алексея Балабанова

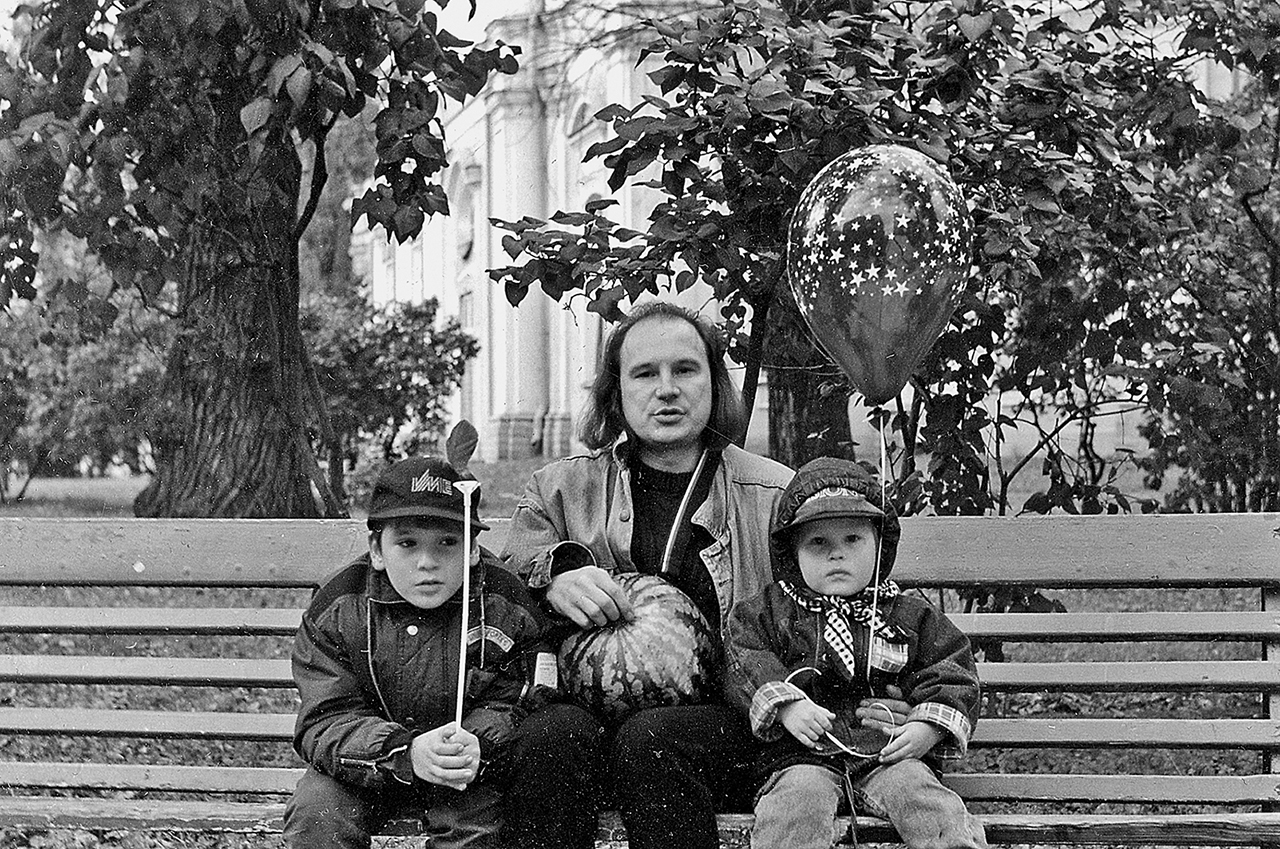

Алексей Балабанов с сыновьями Федей и Петей © Из семейного архива Алексея Балабанова

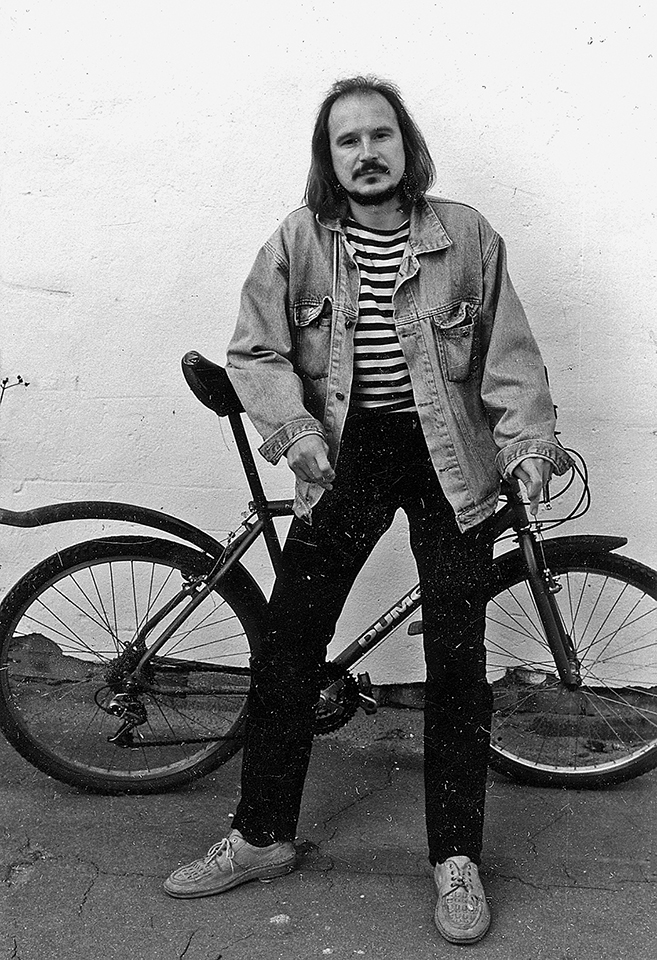

© Из семейного архива Алексея Балабанова