Родился 27 октября 1899 года в Москве в семье типографского рабочего Ивана Николаевича Жарова и Анна Семеновны Дроздовой, крестьянки Смоленской губернии. Фамилию Жаров отец будущего актера получил от воспитательницы в Николаевском детском приюте, на пороге которого был найден младенцем. В семье было четверо детей: Михаил и три его младших сестры — Лидия, Александра и Нина. Дружной «Жаровне», как называл семейство отец, н...

Биография

27.10.1899

Москва

15.12.1981

Москва

актер, режиссер

Родился 27 октября 1899 года в Москве в семье типографского рабочего Ивана Николаевича Жарова и Анна Семеновны Дроздовой, крестьянки Смоленской губернии. Фамилию Жаров отец будущего актера получил от воспитательницы в Николаевском детском приюте, на пороге которого был найден младенцем. В семье было четверо детей: Михаил и три его младших сестры — Лидия, Александра и Нина.

Дружной «Жаровне», как называл семейство отец, не было чуждо искусство. Миша, любивший устраивать для друзей представления во дворе, и Лида, любившая рисовать, встретились спустя тридцать лет на съемках «Ивана Грозного», где известный актер Жаров сыграл Малюту Скуратова, а талантливая художница Наумова-Жарова создавала костюмы героев.

В 1913 году отец устроил Михаила в типографию, где работал сам, но уже в шестнадцать лет подросток, увлеченный театром, поступил в оперный театр Зимина на должность администратора и младшего помощника. С участия в массовке оперы Цезаря Кюи «Капитанская дочка» началась его работа статиста. И в том же 1915 году юный Жаров впервые познакомился с кино, сыграв бессловесного опричника в фильме А. Иванова-Гая «Царь Иван Васильевич Грозный». Исполняя маленькие роли, он все больше утверждался в желании играть на сцене и в кино.

Попытки поступить в театральные училища при Малом театре и МХТ закончились неудачей из-за крайнего волнения абитуриента. На платное образование в семье не хватало средств. Но именно события октября семнадцатого, изменившие многие судьбы, изменили и судьбу Михаила Жарова: уже в 1918 году он поступил в студию при Театре Художественно-просветительного союза рабочих организаций, организованную Ф. Комиссаржевским. Вскоре он дебютировал на сцене театра, сыграв Шута в комедии Шекспира «Виндзорские проказницы». Закончив студию в 1920 году, отправился с выступлениями на фронт с Первым передвижным фронтовым художественном театром классической комедии. Вернувшись в Москву в 1921 году, Жаров поступил в Театр ГИТИСа (с 1923 — Театр им. Вс. Мейерхольда), где с успехом играл маленькие, но яркие острохарактерные роли.

С 1926 по 1938 год успел поработать в нескольких театрах. В 1938 стал актером Малого Театра, в котором и прослужил до конца жизни, сыграв около тридцати ролей.

В 1923 году Жаров пришел на студию «Межрабпом-Русь». До прихода звука актер снимался в фильмах Якова Протазанова, Всеволода Пудовкина, Бориса Барнета, Льва Кулешова. Сыграв эпизодические роли в фильмах «Аэлита» и «Папиросница от „Моссельпрома“» (1924), в 1925 году он получил первую большую роль — красноармейца Егора в фильме «Дорога к счастью». Именно там актер попытался выйти за рамки комедийного образа, закрепившегося за ним на сцене: «Вероятно, найдя какие-то смешные места, я за них мог бы зацепиться согласно амплуа простака. Только нужно ли это? Приведет ли это к настоящей правде, к большому искусству? Нет, не приведет. Маску должна заменить жизнь»[1].

В те годы Жарова справедливо считали непревзойденным мастером эпизода. Его сочные, характерные, «осязаемые» герои были полны жизни. Уже тогда в нем было то, что киноведы отмечали позднее: «В ролях Жарова чувствовалась сила тяготения, гравитация, — в отличие от других актеров, роли которых остаются контурными: творения фантазии, а не образы. Жаров — актер, пишущий маслом, очень конкретно»[2].

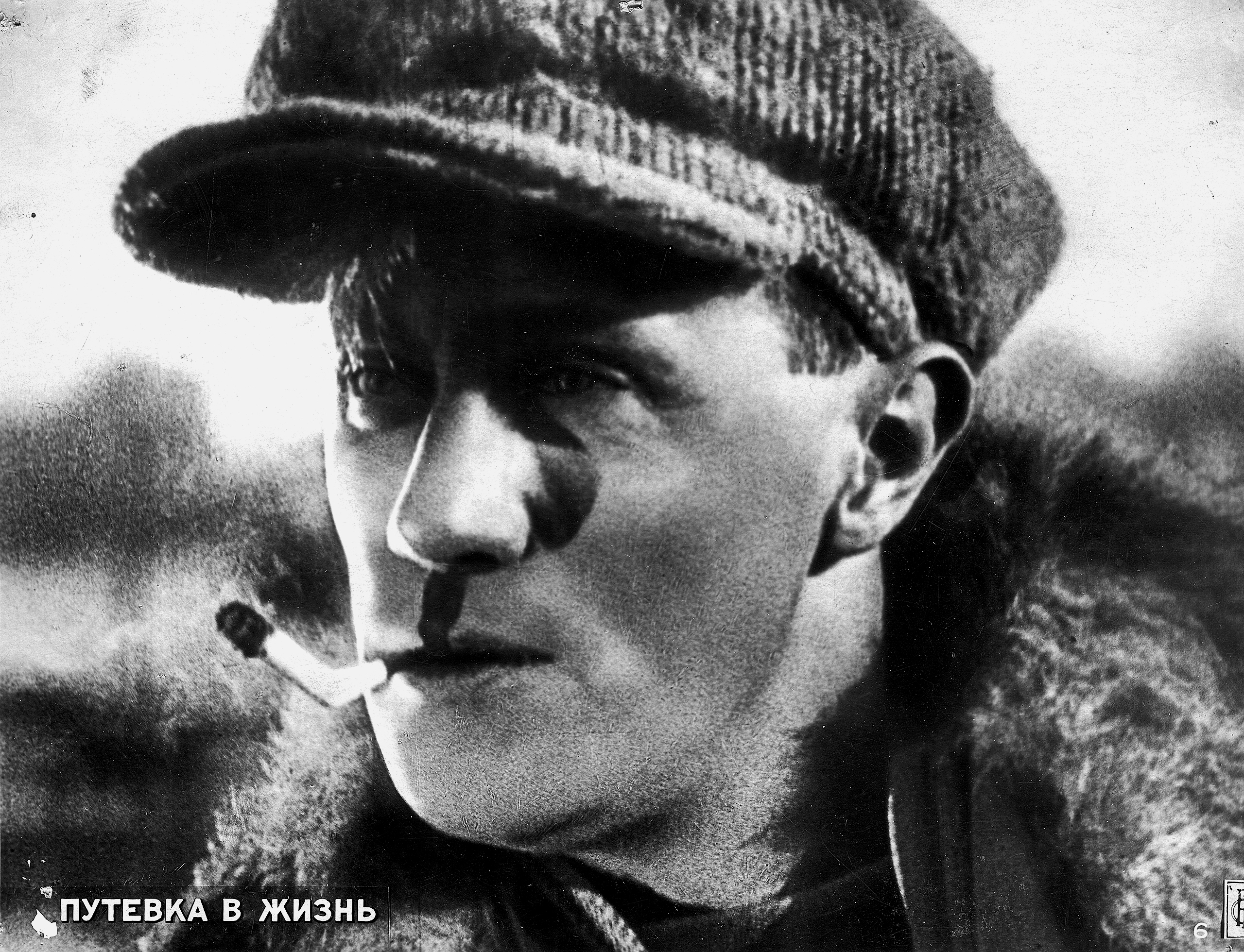

Обаятельный и знающий о своем обаянии Жаров был удивлен, когда режиссер Н. Экк дал ему прочитать сценарий «Путевки в жизнь». Играть вора и убийцу казалось ему невозможным. И лишь после объяснения режиссера, что ему нужен именно обаятельный, но страшный персонаж, принял приглашение и сыграл свою первую роль, сделавшую его настоящей знаменитостью. Зрители горячо полюбили актера, несмотря на то, что Жаров «отчетливо показал искаженное лицо убийцы под маской гуляки и балагура»[3].

После картины Экка Жарова охотно стали приглашать на не менее значимые роли. За несколько лет им были сыграны озорной Кудряш в «Грозе» (1934), неунывающий Меншиков в «Петре Первом» (1937), воплощенный «умно и интересно»[4], громогласный и наивный Смирнов в «Медведе» (1938), нахальный конторщик Дымба в «Возвращении Максима» и «Выборгской стороне» (1937–1938). И для каждого актер находил собственные выразительные черты.

«Жаров не жалеет красок. В Дымбе и пьяная удаль, и черная злость, и дурацкая чванливость, и звериная изворотливость, и глупость, и наглость, и жалкая угодливость перед начальством, и мрачная жестокость перед слабыми»[5].

«Жаров выражал на экране русский национальный характер с шаляпинской размашистостью, яркостью и полнотой, в нем чувствовался огромный запас физических и духовных сил. Его герои взирали на жизнь широко, актер рисовал их сочно, наполнял плотью и кровью. Не было удивительно, что он быстро завоевывал симпатии зрителей, которые ждали „жаровского“ героя, приносившего с собой ощущение радости жизни. За короткое время Жаров стал самым популярным актером советского экрана. Не было кинотеатра в тридцатые годы, где бы не крутили ленту с его участием»[6].

В «Богдане Хмельницком» (1941) Жаров сыграл одну из своих самых запоминающихся ролей. ‹…› артист заставляет зрителя сразу, с первого же этюда, влюбиться в огромного и доброго, лукавого и простодушного Гаврило. И чем больше пьянствует и озорничает дьяк, тем тоньше и отчетливее показывает артист благородство его души, силу и неподкупность и пламенный патриотизм. Сцена, в которой дьяка пытают враги, полна уленшпигелевской дерзости и силы. Сцена боя в замке эпична, монументальна. Сцена, в которой Гаврило умирает, выпив яд, предназначенный для Хмельницкого, звучит как высокая трагедия»[7]. Вышедший на экраны в марте 1941 года, фильм прозвучал как предвестие общей трагедии.

В начале Великой Отечественной войны Жаров, откомандированный в Алма-Ату, принял участие в трех «Боевых киносборниках» — короткометражных документально-хроникальных очерках, посвященных борьбе советского народа.

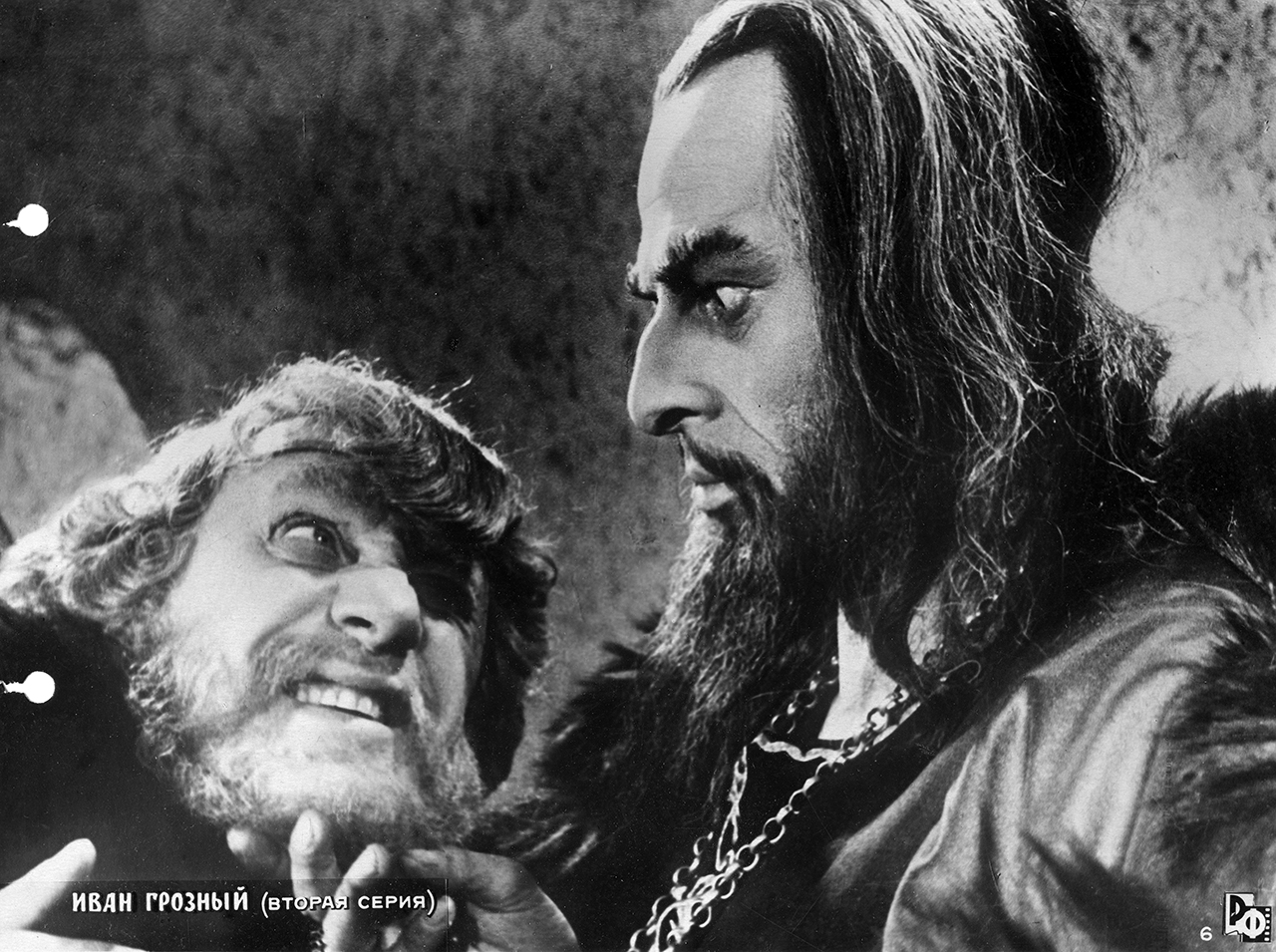

Одной из самых ярких работ Жарова во время войны стала роль Малюты Скуратова в исторической картине «Иван Грозный» (1944–1945). «Пес государев», беззаветно преданный господину, сыгран Жаровым с вкрадчивой мягкостью, делающей его тем страшнее, потому что за ней скрывается свирепая жестокость, беспощадная к врагам государя.

В тот же период Жаров дебютировал как режиссер с трогательной военной комедией «Беспокойное хозяйство». Фильм был объявлен критиками «безыдейным», однако именно эта «безыдейность», отвлекающая от тяжелого быта и мрачных мыслей, и была востребована зрителями военной поры.

Женившийся после войны на дочери осужденного по делу врачей и не отказавшийся от тестя, Жаров не снимался в кино до 1954 года. После смерти Сталина начали поступать предложения новых ролей, но пятилетний перерыв сказался на их качестве. По словам самого Жарова, предложения были, а ролей не было. Лишь на исходе 1960-х годов актер вновь снялся в главной роли: «деревенский детектив» Федор Анискин стал героем трех фильмов, вышедших с 1968 по 1978 год. В двух последних картинах Жаров выступил и как режиссер. И вновь его герой стал одним из самых популярных персонажей советского кинематографа. Ко времени съемки последней картины Жаров уже был тяжело болен, но безупречно держался перед камерой.

‹…› у Жарова был широкий жанровый диапазон. Он мог справиться с и ролью героя-любовника, и с карикатурной ролью. У его мастерства почти не было границ. Я не знаю, когда он был более убедителен — в юности, в зрелые годы или в старости. Одна из известных его последних ролей — милиционер. Роль не очень жизненная, но Михаил Иванович смог сделать народного друга даже из милиционера»[8].

Михаил Жаров умер во сне, утром 15 декабря 1981 года в московской больнице. Похоронен в Москве, на Новодевичьем кладбище.

Анна Смертина

Примечания

- ^ Жаров М. Жизнь. Театр. Кино. М., 1967.

- ^ Клейман Н. Специально для http://www.russiancinema.ru

- ^ Юренев Р. Михаил Жаров. Актеры советского кино. М., 1964.

- ^ Цимбал С. Образы и актеры в фильме «Петр I»// Искусство кино. 1937. № 9. С. 21-24.

- ^ Юренев Р. Михаил Жаров. Актеры советского кино. М., 1964.

- ^ Гершкович А. Михаил Жаров. М., 1976.

- ^ Юренев Р. Михаил Жаров. Актеры советского кино. М., 1964.

- ^ Клейман Н. Специально для http://www.russiancinema.ru

Тексты

Я люблю картину и роль Ларцева

Из стенограммы дискуссии по картине «Ошибка инженера Кочина» в Доме Кино. 1939 г.

Фильмография Михаила Жарова

Абсолютная естественность

Ростислав Юренев о Михаиле Жарове

Небезупречный герой

Как стать народным любимцем

Балагур плюс заступник

Об актерской сущности Михаила Жарова

Широкие герои

«Биомеханика» и русский национальный характер

Не нужно уходить от себя

Михаил Жаров о перевоплощении

Неожиданная роль

Михаил Жаров о работе над ролью Жигана

Конфликтует с буклями

Об утверждении на роль Меньшикова

Дипломант Исидор Анненский

Михаил Жаров о роли в «Медведе»

Ничего с лицом не делайте

О тайне перевоплощения

Всем наклеить бороду

Михаил Жаров о первой кинороли

Хвалили за «пышность»

О Федоре Шаляпине и Иване Грозном

Актер ты или ничто?

О работе над ролью Кудряша в «Грозе»

Что такое обаяние?

Простой секрет Михаила Жарова

Встреча с Жаровым

Юрий Никулин о знакомстве с актером

«Жаровня»

Светлана Акурина о своем дяде Михаиле Жарове

Тридцать ролей

Михаил Жаров на студии им. Горького

От правды

Николай Симонов о Жарове-партнере

Старший брат

Николай Крючков о Михаиле Жарове

Талант огромного обаяния

К 80-летию актера

Песенки, черточки, повадки

Михаил Кузнецов о Михаиле Жарове

«Русский Габен»? «Французский Жаров»?

Михаил Жаров о советских и зарубежных актерах

В те грозные годы

О работе во время войны

Пьяная удаль, черная злость

О Михаиле Жарове в «Возвращении Максима»

Дымба — не Меншиков!

О случайной роли в «Возвращении Максима»

«Героическое» холуйство

Михаил Жаров в «Петре Первом»

«Счастья баловень безродный»

О трактовке образа Меньшикова

Государственная физиономия

О роли «Алексашки» Меньшикова

В народной эпопее

О роли дьяка Гаврилы в «Богдане Хмельницком»

Деревенский детектив

«Советский экран» об Анискине

Роли Михаила Жарова

Михаил Жаров в роли Фомки «Жигана». Кадр из фильма «Путевка в жизнь». Реж. Николай Экк. 1931

Михаил Жаров в роли Ваня Кудряша и Михаил Тарханов в роли Савела Дикого. Кадр из фильма «Гроза». Реж. Владимир Петров. 1933

Николай Симонов в роли Петра Первого и Михаил Жаров в роли Александра Меньшикова . Кадр из фильма «Петр Первый». Реж. Владимир Петров и Сергей Бартенев. 1937

Борис Чирков в роли Максима и Михаил Жаров в роли Платона Дымба. Кадр из фильма «Выборгская сторона». Реж. Григорий Козинцев и Леонид Трауберг. 1938

Михаил Жаров в роли Платона Дымба и Наталья Ужвий в роли Евдокии Козловой. Кадр из фильма «Выборгская сторона». Реж. Григорий Козинцев и Леонид Трауберг. 1938

Михаил Жаров в роли Платона Дымба. Кадр из фильма «Выборгская сторона». Реж. Григорий Козинцев и Леонид Трауберг. 1938

Михаил Жаров в роли Малюты Скуратова и Николай Черкасов в роли Ивана Грозного. Кадр из фильма «Иван Грозный» (вторая серия). Реж. Сергей Эйзенштейн. 1945

Михаил Жаров в роли Вадима Еропкин и Людмила Целиковская в роли Любы Карасевой. Кадр из фильма «Близнецы». Реж. Константин Юдин. 1945

Михаил Жаров в роли директора магазина Аркадия Ивановича Свиристинского. Кадр из фильма «Девушка с гитарой». Реж. Александр Файнциммер. 1958

Михаил Жаров в роли директора магазина Аркадия Ивановича Свиристинского. Кадр из фильма «Девушка с гитарой». Реж. Александр Файнциммер. 1958