Александр Григорьевич Зархи родился 5 (18) февраля 1908 г. в Петербурге, его отец был владельцем небольшого печатного предприятия — «Типографии Г.И. Зархи». В 1915 г. он поступил в Тенишевское училище, которое в 1918 г. объединили с Таганцевской женской гимназией и преобразовали в школу № 31 (вскоре переименована в школу № 2, а затем в 15-ю советскую единую трудовую школу). ...

Биография

18.02.1908

Санкт-Петербург

27.01.1997

Москва

режиссер

Александр Григорьевич Зархи родился 5 (18) февраля 1908 г. в Петербурге, его отец был владельцем небольшого печатного предприятия — «Типографии Г.И. Зархи». В 1915 г. он поступил в Тенишевское училище, которое в 1918 г. объединили с Таганцевской женской гимназией и преобразовали в школу № 31 (вскоре переименована в школу № 2, а затем в 15-ю советскую единую трудовую школу). В этой школе преподавали И. Соллертинский, Ю. Тынянов, а А. Пиотровский вел кружок древнегреческого языка. Учителя поощряли творческие наклонности учеников: «Шурик Зархи поставил свою пьесу об Иване Грозном, Владимир Вайншток показывал кино, Борис Зиссерман написал сатирическую поэму на один из мифов, словом, все стали творцами»[1]. В 1925 г. Зархи поступил в Ленинградский техникум экранного искусства, в 1927 г. организовал вместе с И. Хейфицем, М. Шапиро, В. Гранатманом КРАМ (Киномастерскую рабочей молодежи). Через год мастерская выпустила два короткометражных фильма («киностихотворения»), успешных настолько, что их выпустили в широкий прокат, а дебютантам предложили работать на Ленфильме в качестве учеников-практикантов (на студии их прозвали — «мальчики»). Зархи работал помощником режиссера А. Иванова на съемках фильма «Луна слева» (1928).

В 1930 г. Зархи и Хейфиц создали на Ленфильме Первую комсомольскую постановочную бригаду. С этого момента и до 1950 г. Хейфиц и Зархи будут работать как соавторы: «Хейфиц был старше и основательней: помимо творческой одаренности за его плечами был уже определенный жизненный опыт, полученный ‹…› в бурные годы Гражданской войны. Юный Зархи ‹…› привлекал его сразу замеченной на студии готовностью ‹…› с равным азартом и вдохновением писать сценарии и сколачивать декорации. Однако главным обстоятельством, ‹…› было то, что Зархи в глазах старшего товарища изначально принадлежал Петербургу-Петрограду-Ленинграду как культурному пространству, которое Xeйфицу еще предстояло освоить»[2].

Зархи и Хейфиц выпустили два полнометражных немых фильма «Ветер в лицо» (1930) — о фабричной молодежи и «Полдень» (1932) — о коллективизации (оба фильма не сохранились). «Ветер в лицо» получил благожелательные отзывы, «Полдень» раскритиковали за схематизм.

В 1933 г. Зархи и Хейфица дебютируют в звуковом кино — фильмом «Моя родина». Материалом для сценария, написанного режиссерами в соавторстве с М. Блейманом, послужил вооруженный советско-китайский конфликт на КВЖД 1929 г. Музыку для картины сочинил Г. Попов, в тот период — восходящая звезда симфонической и камерной музыки, это был первый опыт работы композитора в кинематографе. Незамысловатая агитка трансформируется в фильме в нечто противоположенное идеологическому канону: «жесткая логика классовой борьбы в первых же кадрах дает необратимый сбой. Ибо на месте забитого пролетария ‹…› возникает невероятное существо ‹…› в дырявом канотье и лохмотьях европейского костюма ‹…›. В нашем кино тех лет ‹…› это, быть может, наиболее чаплиновский персонаж. ‹…› Мир, утверждающий себя в “Моей родине”, — это мир-дитя. ‹…› у него нет традиций, нет прошлого — только будущее. Он первозданно-детски чист и ясен. Потому торжествует в нем чисто детская логика, делящая мир на добрых и злых. И “наш” — это тот, кто добрый»[3].

Картина была встречена восторгами кинематографистов и прессы, но после резкой оценки Сталиным: «Фильм сделали чужие руки»[4], он был запрещен к прокату как «вредный» и положен на полку. Соавторов исключили из комсомола, а кинематографическое начальство потребовало от них «исправления ошибок». Результатом этого предписания стала картина «Горячие денечки» (1935) — лирическая комедия на фоне военных маневров, которую и Зархи, и Хейфиц не любили вспоминать и считали своей неудачей. Работа над идеологическими ошибками была засчитана, вождь высказался о картине благосклонно: «невзирая на отдельные подчас сильные недочеты, общий тон фильма бодрый и люди в нем показаны здоровые»[5].

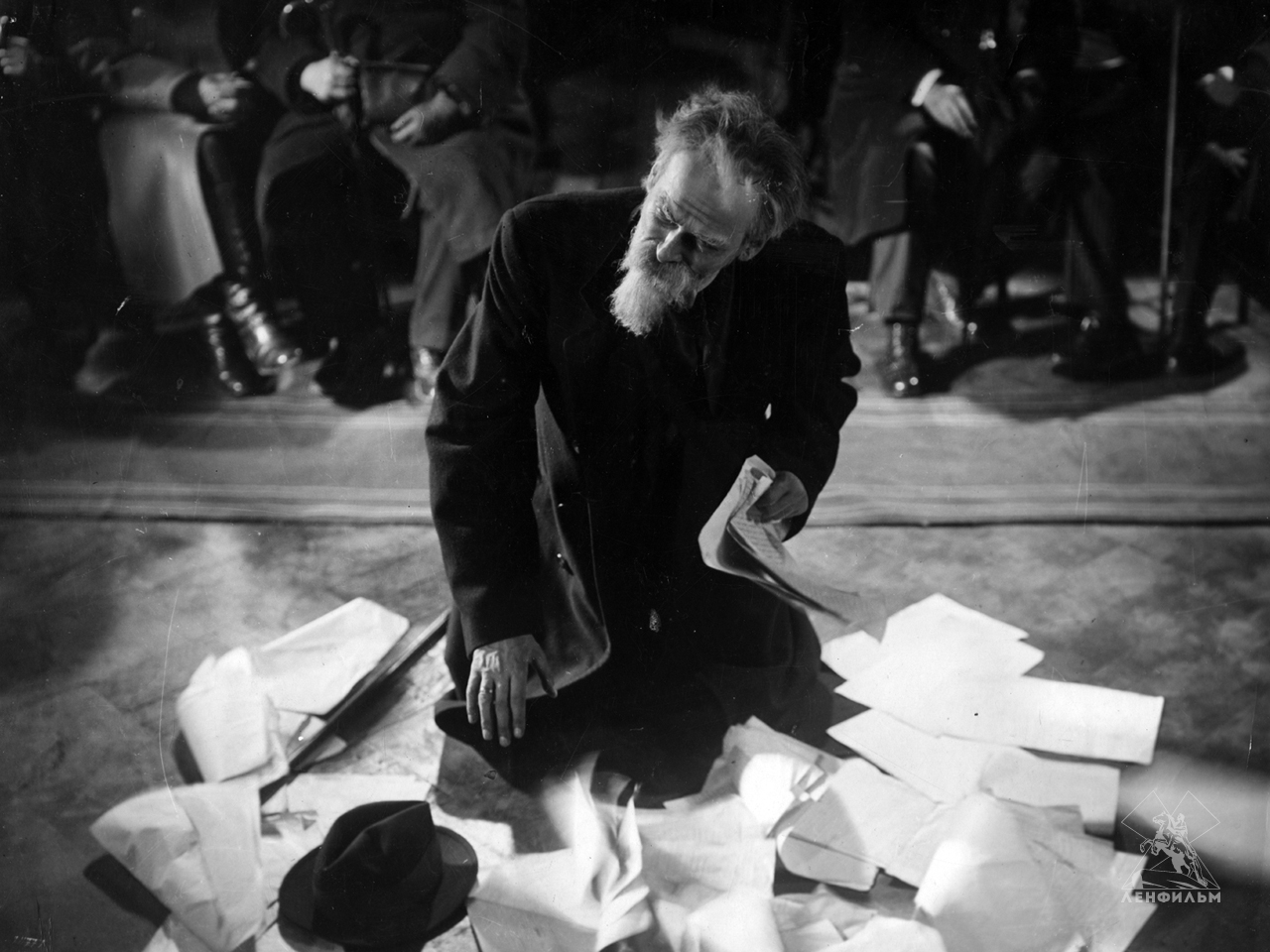

Во второй половине 1930-х гг. Хейфиц и Зархи сняли трилогию на тему революционной карьеры — старого интеллигента, крестьянки и представителя угнетенных народов: «Депутат Балтики» (1936), «Член правительства» (1939), «Его зовут Сухэ-Батор» (1942). Но в тему из официозной хрестоматии «революция открывает перед человеком все пути» режиссеры внесли гуманистические акценты: «монументальный эпический сюжет успешно решается в них средствами прежде всего камерной драмы. ‹…› Поднимаясь на высоту персонажа, движущего силами истории, герой в их картинах продолжает оставаться частным человеком. ‹…› Кинематограф Зархи и Хейфица ‹…› немыслим без ‹…› без конкретного личного счастья конкретного человека»[6].

Трилогия принесла режиссерам признание властей: за фильм «Депутата Балтики» в 1941 г. они получили Сталинскую премию.

Завершение работы над трилогией совпало с началом войны, картину «Его зовут Сухэ-Батор» режиссеры доделывали уже в эвакуации. В 1944 г. Зархи и Хейфиц сняли «Малахов курган», фильм об обороне Севастополя, в 1945 г. — документальную картину «Разгром Японии» (1945).

Послевоенный период оказался для тандема Зархи и Хейфица — кризисным. Фильмы конца 1940-х гг.: «Во имя жизни» (1946); «Драгоценные зерна» (1948) — по-прежнему камерные по жанру, но в них возникает не свойственный режиссерам утрированный пафос и, кроме того, заметны элементы самоповтора.

В 1950 г. режиссеры ставят на Бакинской киностудии фильм о нефтяниках «Огни Баку» (1950), со всеми атрибутами сталинского большого стиля вплоть до появления в картине вождя в исполнении М. Геловани. Но частота колебаний линии партии опережала в те годы скорость кинопроизводства. Пока режиссеры вносили многочисленные редакторские (цензурные) правки, прототип героя был репрессирован. В результате фильм был положен на полку, а Зархи уволен со студии Ленфильм по сокращению штатов.

После увольнения Зархи пригласили на работу в Минск. Там он снимает документальный очерк «Колхоз “Рассвет”» (1951); фильм-спектакль «Павлинка» (1952) по пьесе Янки Купалы; фольклорную комедию «Нестерка» (1955): «ее жанр был далек от какого бы то ни было стереотипа, не допускал применения испытанных “ключей”. Основой картины было народное белорусское потешное действо. Ярмарочное комическое представление»[7]. В «Нестерке» играли Э. Гарин, Б. Тенин, Г. Глебов.

В середине 1950-х г. Зархи предложили снять на Мосфильме фильма о монтажниках. Зархи согласился, это было для него шансом вернуться на столичную студию, и сделал «Высоту» (1957), фильм, ставший одним из символов кино ранней оттепели. «Высота» получила золотую медаль Международного московского кинофестиваля (1957), была популярена у зрителей, а песенка Р. Щедрина «Не кочегары мы, не плотники...» стала хитом.

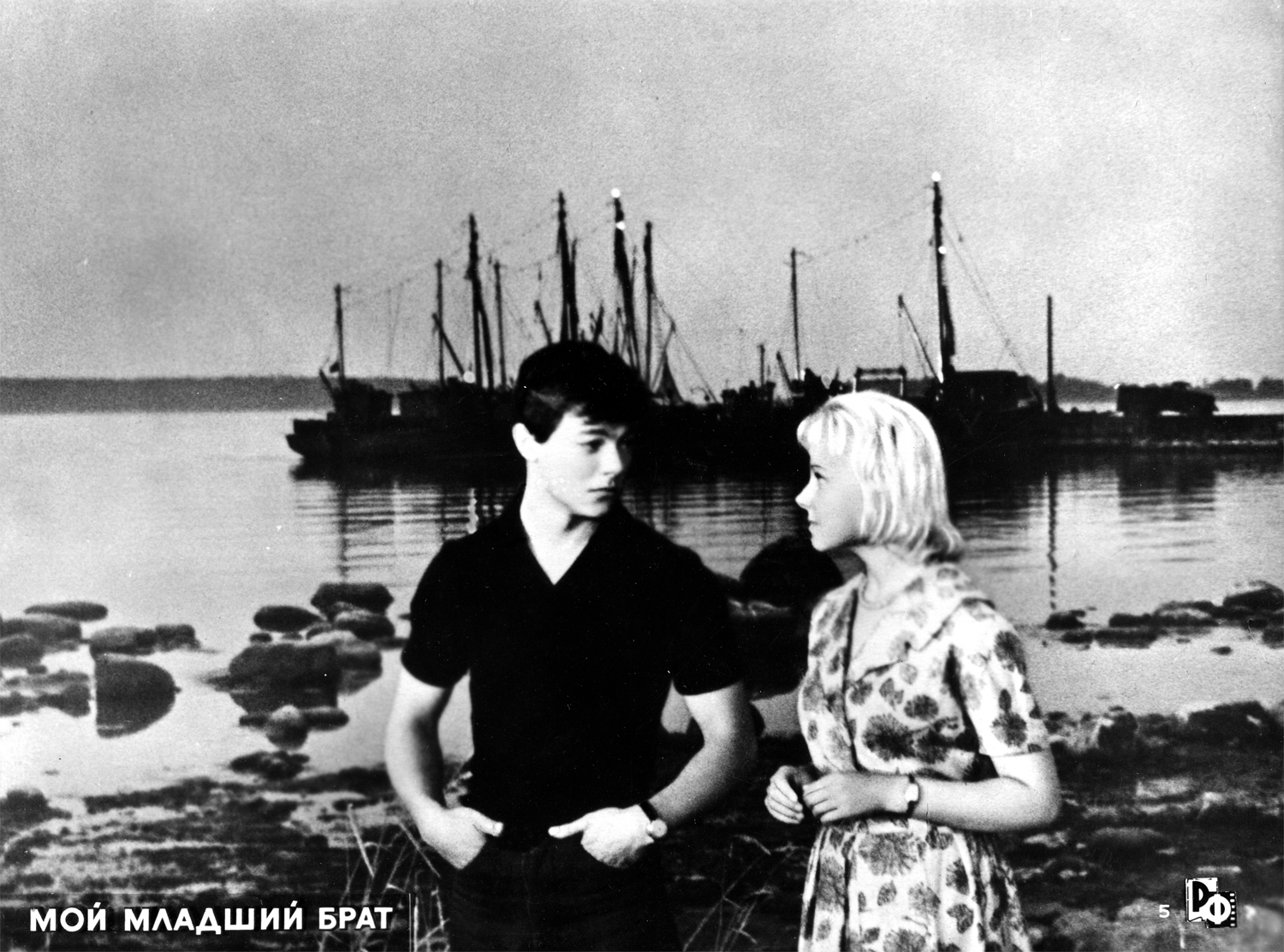

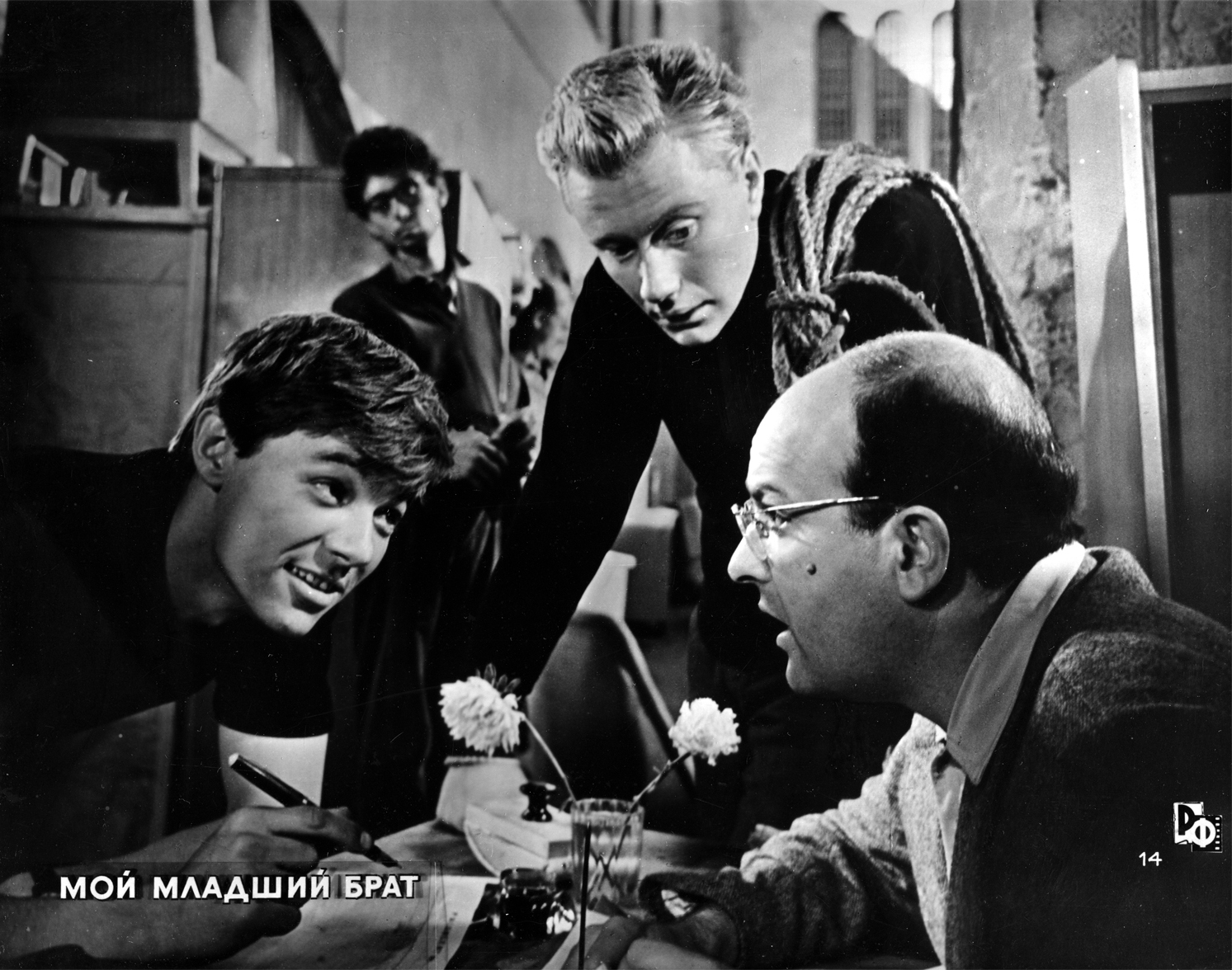

В 1959 г. Зархи снимает картину «Люди на мосту», в 1962 г. — «Мой младший брат», экранизацию недавно вышедшего в журнале «Юность» «Звездного билета» В. Аксенова. В этом фильме состоялся дебют в кино О. Даля.

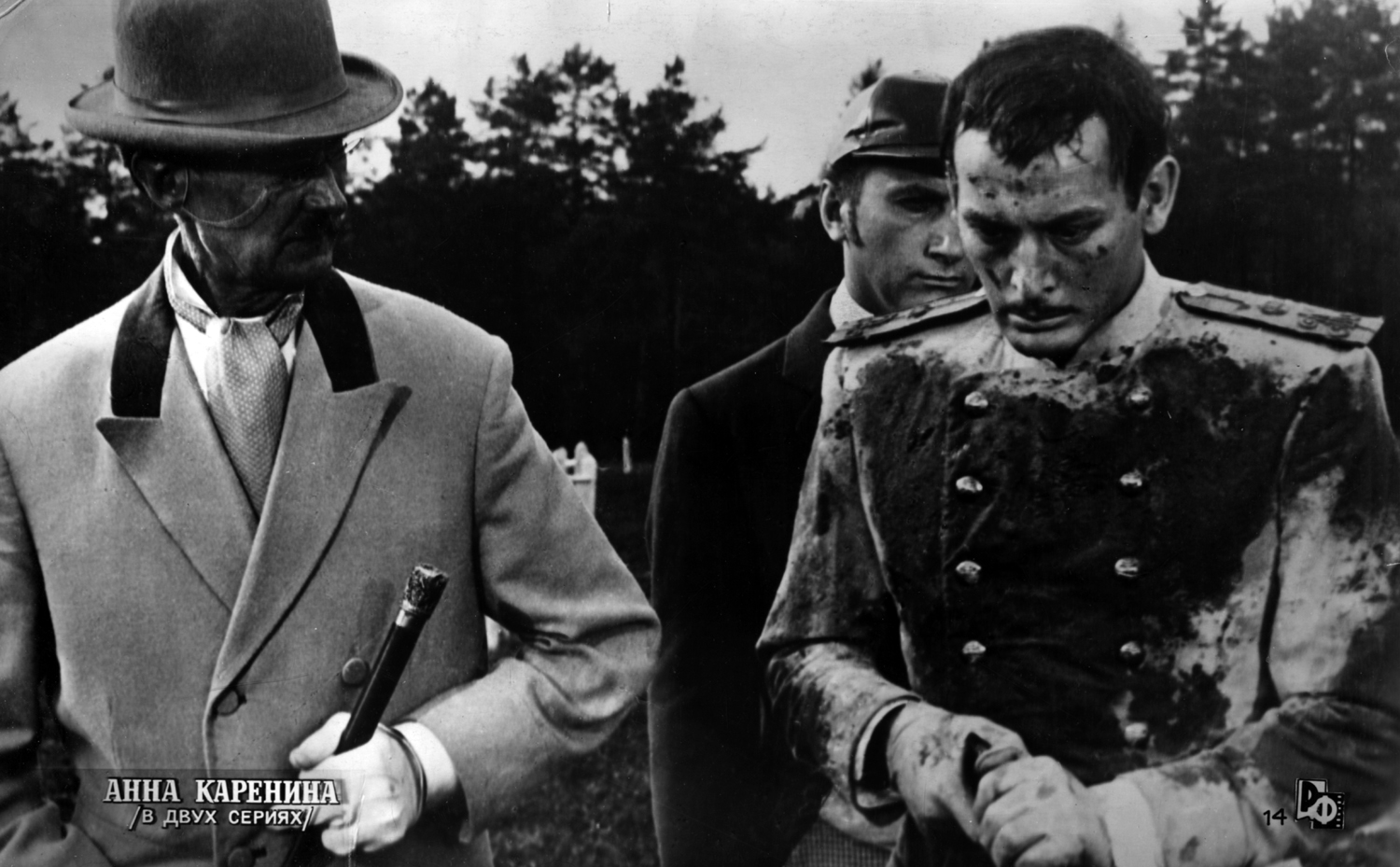

В 1967 г. Зархи ставит «Анну Каренину» с Т. Самойловой в главной роли и М. Плисецкой, сыгравшей княгиню Бетси Тверскую — свою первую роль в кино. «Анна Каренина» Зархи — добросовестная иллюстративная экранизация, вызвавшая множество нареканий критиков, но имевшая кассовый успех у зрителя.

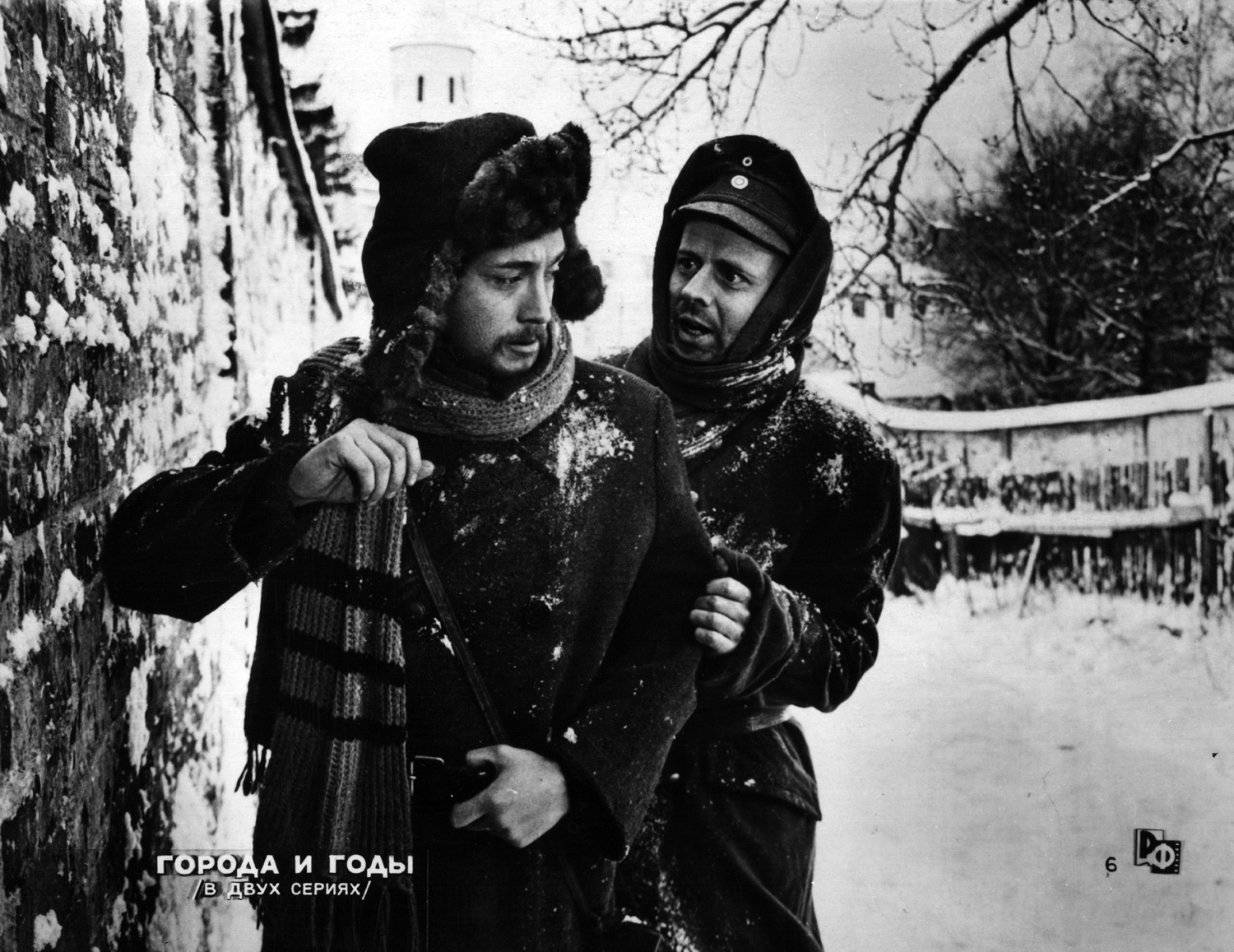

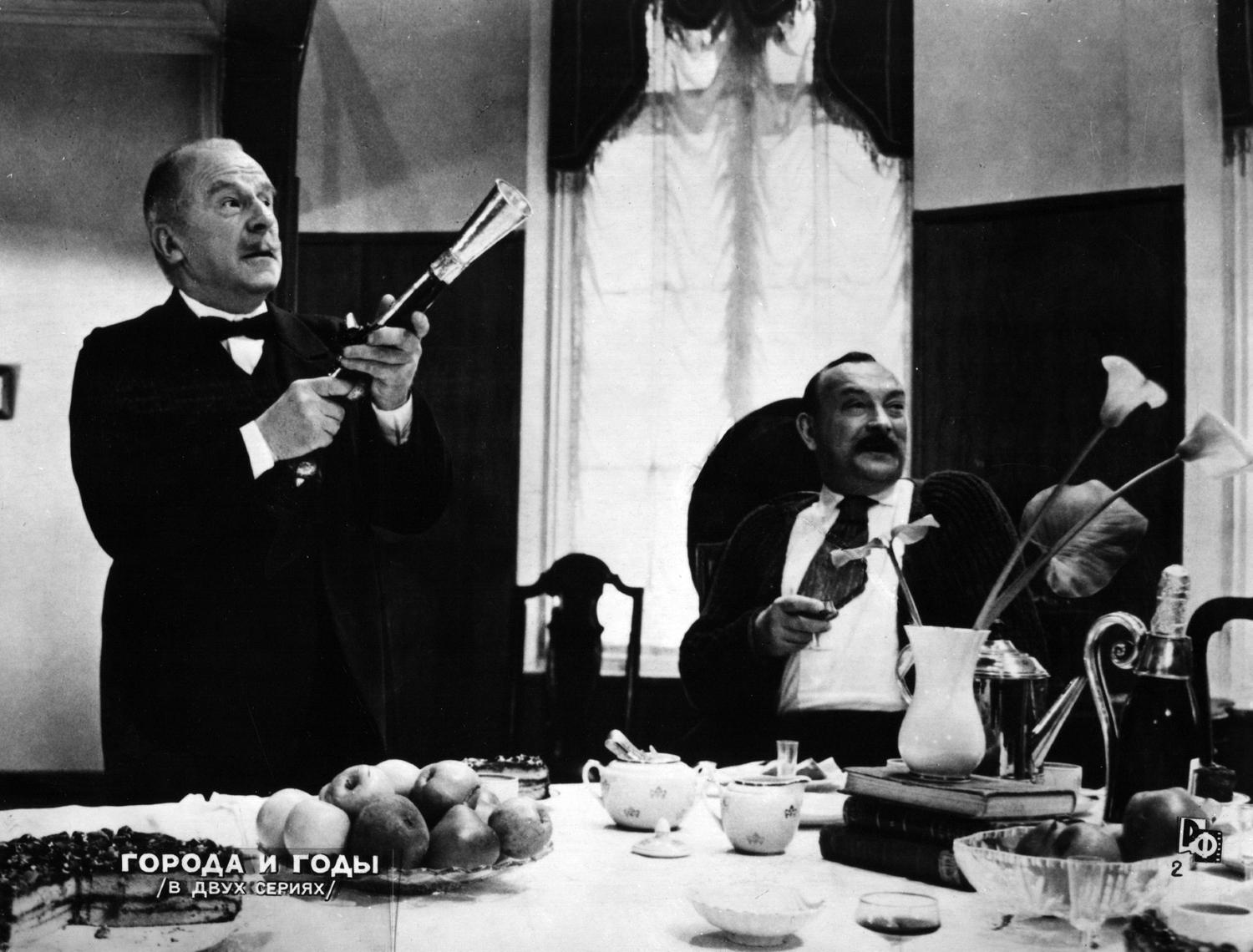

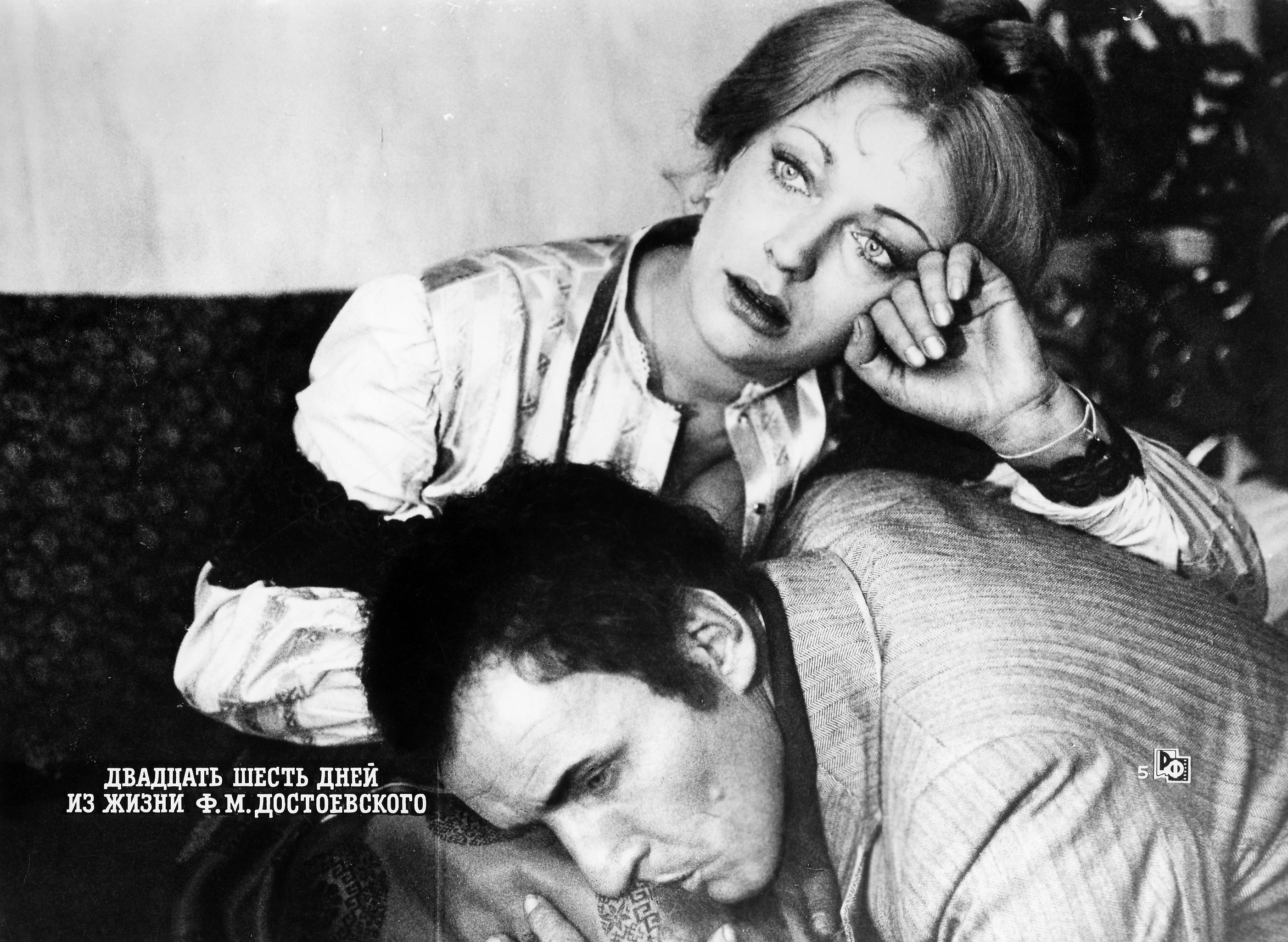

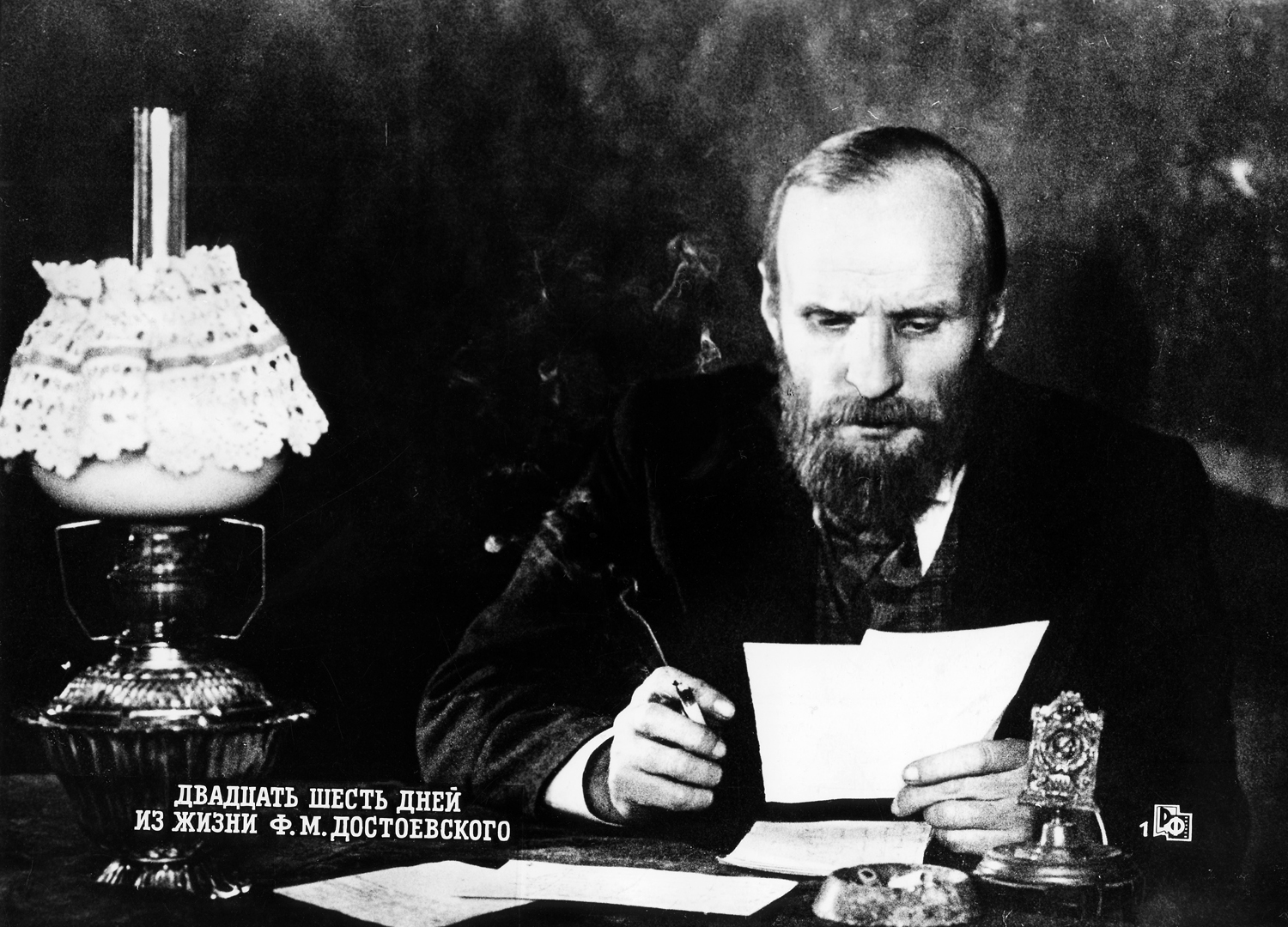

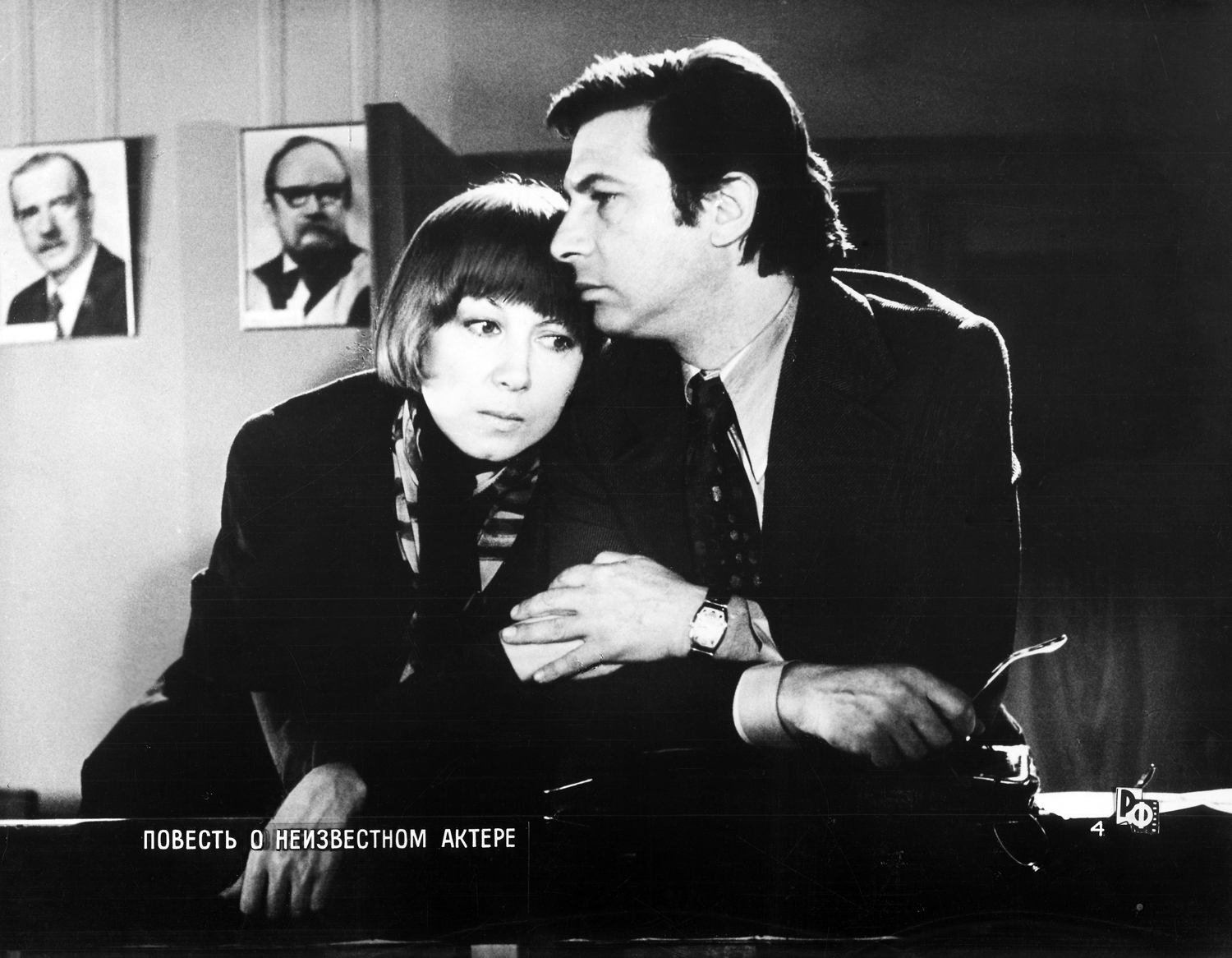

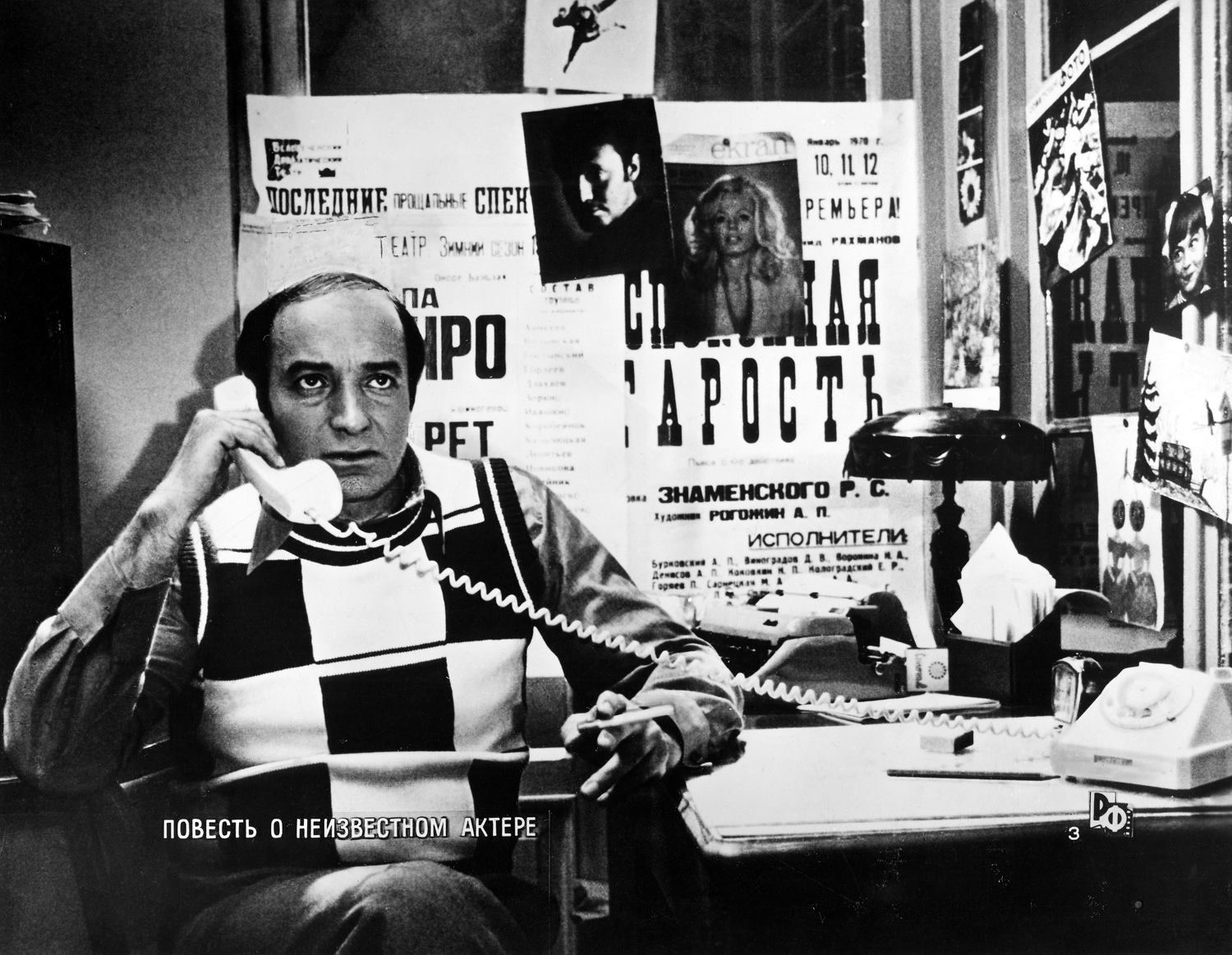

В 1970-1980-е гг. Зархи делает несколько фильмов: экранизацию книги К. Федина «Города и годы» (1973); «Повесть о неизвестном актере» с Е. Евстигнеевым. Затем две картины в историко-биографическом жанре: «Двадцать шесть дней из жизни Достоевского» (1981), за исполнение главной роли в этом фильме А. Солоницын получил Серебряного медведя на Берлинском кинофестивале, и «Чичерина» (1984) — главную роль здесь исполнил Л. Филатов. На протяжении всей своей режиссерской карьеры Зархи был неизменно талантлив в выборе актеров.

«Чичерин» стал последней работой режиссера: «если каждая из постановок самого Зархи в “оттепельную” эпоху является так или иначе событием кинематографа в целом, то картины 70 — 80-х гг. скорее есть факт производственной биографии художника. ‹…› По всей видимости, художник, выросший вместе с советским кино, так и остался внутри кинематографической модели советского мифа. И произведения его были значимы до той поры, пока этот миф окончательно не утратил в эпоху застоя своей жизнеспособности»[8].

В 1995 г. режиссер представил «Мою родину», которую считал своей главной работой, на второй премьере, которая состоялась в Москве во время ретроспективы в Киноцентре.

Зархи — автор книг: «О самом главном: (Заметки кинорежиссера)», «Мои дебюты», «Когда опуститься занавес» (в соавторстве с В. А. Валуцким).

Умер 27 января 1997 г. в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Примечания

- ^ Из дневников Т. С. Лихачевой. Цит. по: Мурина М. Школьные стихи на... древнегреческом // Санкт-Петербургские ведомости. 27.07.2012.

- ^ Марголит Е. Зархи А. Г. // Кино России. Режиссерская энциклопедия. Т. 1. С. 183.

- ^ Марголит Е. Я. Живые и мертвое. СПБ.: Сеанс, 2012. С. 214-215.

- ^ Марьямов Г. Кремлевский цензор. Сталин смотрит кино. М., 1992.

- ^ В зрительном зале Сталин, или «Записки Шумяцкого».

- ^ Марголит Е. Зархи А. Г. С. 185.

- ^ Зархи А. Из воспоминаний о Гарине // Ученик чародея. Книга об Эрасте Гарине. М.: Искусство, 2004.

- ^ Марголит Е. Зархи А. Г. С. 186.

Тексты

На съемках фильма «СВД»

Сергей Герасимов о знакомстве и дружбе с Зархи

«Заразился» этим человеком

О работе над фильмом о Достоевском

Репетиции

О фильме «Повесть о неизвестном актере»

Отвечаю критикам

Александр Зархи об экранизациях

Человек, который открыл мне глаза

Из интервью Татьяны Самойловой

«Работу с ним я могу сравнить разве что с первой любовью»

Воспоминания оператора Л. Калашникова

Актерские кинопробы продолжаются

О съемках «Анной Карениной»

Режиссерское лицедейство

Из воспоминаний Владимира Валуцкого

Имитация повести

О фильме «Мой младший брат»

Похож на Чаплина

Воспоминания Инны Макаровой

Смотрю человеческое, про людей

Григорий Козинцев о «Высоте»

Как мальчишки

Зархи и Хейфиц о начале пути

Вкус к психологической детали

О «Депутате Балтики»

Нравится сценарий, ставьте

Из стенограммы заседания режиссерской коллегии

Налет некоторого эстетизма

О фильмах «Ветер в лицо» и «Полдень»

Мы режиссеры

Комсомольско-постановочная бригада «Совкино»

Стакан простокваши на двоих

На Ленинградской фабрике «Совкино»

Мой ВГИК

Учеба в Институте экранного искусства

С жадностью кладоискателей

О первых опытах монтажа

Художник, выросший вместе с советским кино

Евгений Марголит о режиссере

Яркозубые ковбои и кукольные девушки

Воспоминания о кинотеатре «Олимпия»

Фильмография Александра Зархи

Дебют

Школьный спектакль Лели Арнштама

Кадры из фильмов Александра Зархи

«Анна Каренина». Реж. Александр Зархи. 1967

«Анна Каренина». Реж. Александр Зархи. 1967

«Высота». Реж. Александр Зархи. 1957

«Высота». Реж. Александр Зархи. 1957

«Города и годы». Реж. Александр Зархи. 1973

«Города и годы». Реж. Александр Зархи. 1973

«Двадцать шесть дней из жизни Достоевского». Реж. Александр Зархи. 1980

«Двадцать шесть дней из жизни Достоевского». Реж. Александр Зархи. 1980

«Двадцать шесть дней из жизни Достоевского». Реж. Александр Зархи. 1980

«Люди на мосту». Реж. Александр Зархи. 1959

«Люди на мосту». Реж. Александр Зархи. 1959

«Люди на мосту». Реж. Александр Зархи. 1959

«Мой младший брат». Реж. Александр Зархи. 1962

«Мой младший брат». Реж. Александр Зархи. 1962

«Повесть о неизвестном актере». Реж. Александр Зархи. 1976

«Повесть о неизвестном актере». Реж. Александр Зархи. 1976

«Повесть о неизвестном актере». Реж. Александр Зархи. 1976

Кадры из фильмов Александра Зархи и Иосифа Хейфица

«Ветер в лицо». Реж. Александр Зархи, Иосиф Хейфиц. 1930. Из архива Г. Агороняна

«Моя родина». Реж. Александр Зархи, Иосиф Хейфиц. 1933. Из архива Г. Агороняна

«Моя родина». Реж. Александр Зархи, Иосиф Хейфиц. 1933. Из архива Г. Агороняна

«Моя родина». Реж. Александр Зархи, Иосиф Хейфиц. 1933. Из архива Г. Агороняна

«Горячие денечки». Реж. Александр Зархи, Иосиф Хейфиц. 1935

«Горячие денечки». Реж. Александр Зархи, Иосиф Хейфиц. 1935

«Горячие денечки». Реж. Александр Зархи, Иосиф Хейфиц. 1935

«Горячие денечки». Реж. Александр Зархи, Иосиф Хейфиц. 1935

«Депутат Балтики». Реж. Александр Зархи, Иосиф Хейфиц. 1936 © Киностудия «Ленфильм»

«Депутат Балтики». Реж. Александр Зархи, Иосиф Хейфиц. 1936 © Киностудия «Ленфильм»

«Член правительства». Реж. Александр Зархи, Иосиф Хейфиц. 1940 © Киностудия «Ленфильм»

«Член правительства». Реж. Александр Зархи, Иосиф Хейфиц. 1940 © Киностудия «Ленфильм»

«Член правительства». Реж. Александр Зархи, Иосиф Хейфиц. 1940 © Киностудия «Ленфильм»

«Во имя жизни». Реж. Александр Зархи, Иосиф Хейфиц. 1946 © Киностудия «Ленфильм»

«Во имя жизни». Реж. Александр Зархи, Иосиф Хейфиц. 1946 © Киностудия «Ленфильм»

«Драгоценные зерна». Реж. Александр Зархи, Иосиф Хейфиц. 1948 © Киностудия «Ленфильм»

«Драгоценные зерна». Реж. Александр Зархи, Иосиф Хейфиц. 1948 © Киностудия «Ленфильм»