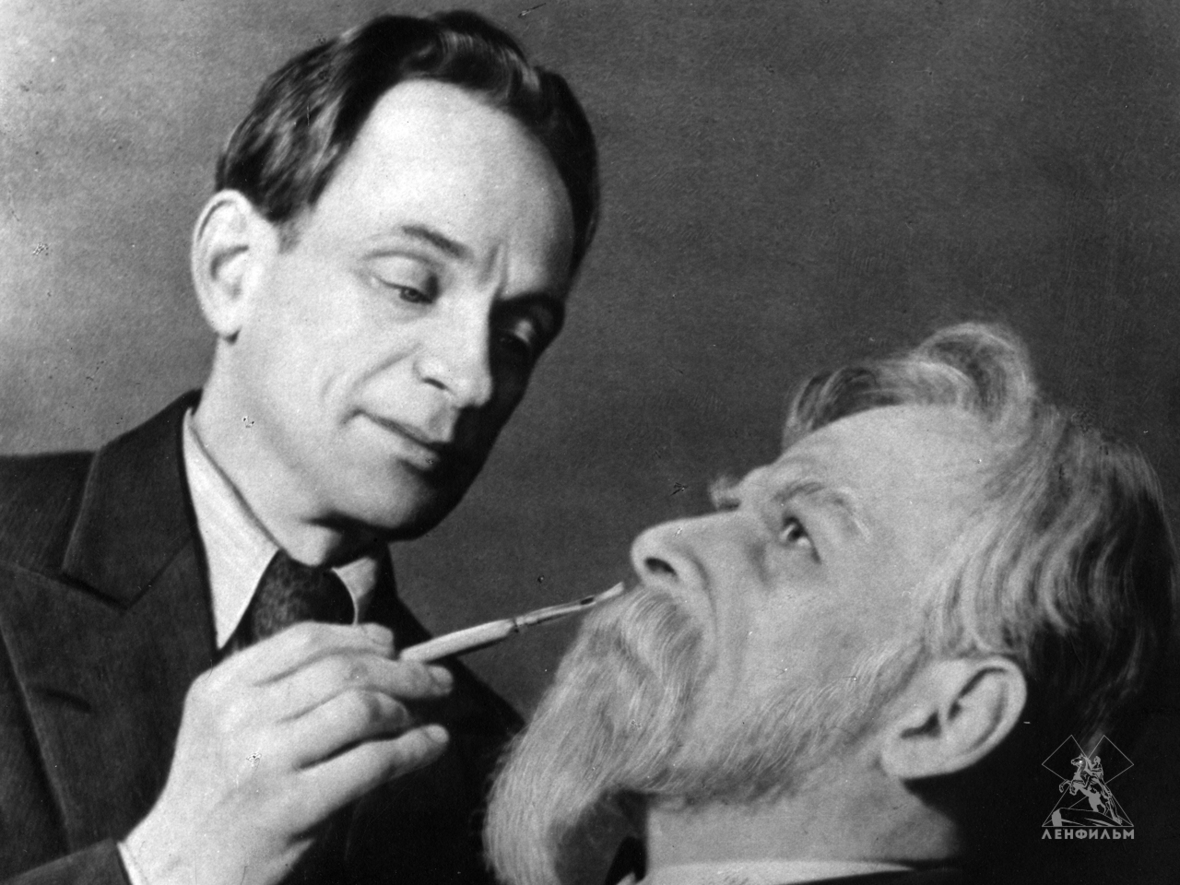

Зархи и Хейфиц обладают большим психологическим пониманием образа, чувством, любовью и вкусом к психологической детали, игра которых составляет такое важное средство искусства кинематографии. Глаз киноаппарата видит свои живые объекты не только «официально», он их подстерегает, когда они, так сказать, меньше всего ожидают, когда они не думают, что их кто-либо видит. Режиссеры умеют подглядеть такие жесты и движения человека, такие тайные жесты и движения, когда он наедине сам с собой, не подозревает, что может быть замечен, когда он, таким образов, бывает сам с собой предельно откровенен и, следовательно, можно мгновенно заглянуть к нему в душу и дать неопровержимые доказательства своих мыслей об этом человеке. Эти моменты даны с величайшим тактом, потому, что происходит на экране. Важно понимание режиссерами образа не только в его общем выражении, но и в побочном, в косвенном: характер есть в том, как профессор оправляет свою бороду, как он завязывает башлык или надевает галоши, в том, как матрос выбивает трубку в молодецком вихре мальчика из типографии, в том, как он удалым движением бросает верстатку, в том, как жена профессора крестит большевика Бочарова, и тот, добродушно и умно улыбаясь, прижимает к себе милую старушку. Режиссер следит за героем и в то же время за зрителем. Полежаева на трибуне Петросовета приветствует и зал Таврического дворца, и зал кино, и здесь, естественно, хочешь вот этого индивидуализированного выражения своей радости за профессора. Появляется на миг жена профессора: взволнованные слезы подступают к ее горлу, и она смущенно оправляет воротник, опять аплодисменты, затем матрос Куприянов горделиво говорит другому матросу, показывая на профессора: «Ньютону — друг».

Много теплоты в картине. Талант наших режиссеров преимущественно лирический. Они хорошо чувствуют и юмор. Длинный, худой профессор и низкий, коренастый матрос шагают рядом. Высокий Бочаров и маленького роста большевик в Смольном. Эти контрасты дают ту простоту и человечность, в которых значительно больше правды, чем в некоторых наших «железных», риторических, насильно вытянутых произведениях, сделанных без малейшей улыбки, вот с такой деланной «исторической» важностью.

Юзовский Ю. Кончается великое одиночество // Сборник «Депутат Балтики». Изд-во «Искусство», 1937.

Цит. по: История советского киноискусства звукового периода. Ч. 1 (1930-1941). М.: Госкиноиздат, 1946.