На четвертом, на самом верхнем этаже Ленинградской кинофабрики помещалась монтажная — хранилище снятой пленки, зафиксированных поступков, мыслей, чувств. Здесь, в разрозненных кусках, еще не скрепленных сюжетом, ритмом, общей композицией всего произведения, сберегался мир будущего фильма. ‹…›

Вход в монтажную, в это «святое святых» кинофабрики, еще не так строго охранялся, как установилось впоследствии, еще не требовался специальный пропуск.

Пошли, пора! И мы поднялись туда. От изобилия снятой пленки у меня сердце дрогнуло — вспомнилось, как я назойливо выпрашивал у киномеханика в кинотеатре «Олимпия» — ну, хоть кадрик! А потом хвастал и менялся с ребятами во дворе.

Вот и теперь придется просить кадрик. И мы, два новичка, тайно робея, решительно переходили из одной рабочей комнаты в другую, присматриваясь и приучая к своему нежданному присутствию слаженный отряд монтажниц.

Трещали ли деревянные ручки на монтажных столах, раскручивая или закручивая пленку, ползла ли в руках длинная пленочная лента — все увлекало загадочностью результата, возникновением монтажной фразы.

Перед нашей неумелостью возникали проблемы ритма, сцеплений контрастов, игры деталей, поисков точки, «где от столкновения двух данностей возникает мысль».

Неумелость — а уроков ведь никаких тут не было. Нам просто отдавали обрезки от самых разных фильмов и: «Вот клей, вот ненужная пленка, ставится она на матовую сторону, и все. Руки есть, глаз есть. Осваивай!»

И по вечерам после работы мы забирались сюда, в монтажную, торопясь опередить пожарников — они собирали и выбрасывали как мусор легко воспламеняющуюся и уже ненужную пленку. Ненужную? Мы с жадностью кладоискателей рылись в высоких корзинах, обшитых изнутри белой материей, из которых змеилась брошенная пленка. В зависимости от найденных обрезков мы ставили себе задачи, и старались «позаковыристей» их осуществить. Думали, клеили, вновь и вновь переклеивали, вновь вонзались глазом (не было нынешних монтажных столов с маленьким экраном), критиковали свои монтажные комбинации, тут же, в руках, на глаз стараясь почувствовать ритм действия.

Так прошли мы как бы предварительную школу монтажа. От азбуки до чтения по складам. ‹…›

Но правила и собственные «находки» обретаются и совершенствуются лишь в процессе работы. Из дальнейшего моего личного опыта в монтаже, организуя чрезвычайно важное ритмическое решение фильма, выросло как незыблемость чередование сцен в быстром и в медленном темпе. Подтвердилась смена больших пространственных декораций малыми в создании пластической визуальности. И, на мой взгляд, непременно, для вящего эмоционального воздействия, внутреннее сюжетное сочетание юмора и драмы.

Достоинство режиссерского профессионализма мысленно монтировать фильм, когда пленкой еще и «не пахнет», когда он еще существует на бумаге, в сценарии, потом в привычно-съемочной непоследовательности оживает перед киноаппаратом, а нередко по ночам, когда тревожно смотришь будущий фильм как бы неумолимыми глазами будущего зрителя.

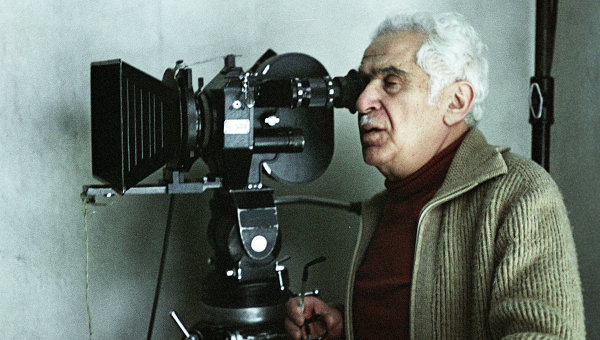

Зархи А. Мои дебюты. М.: Искусство, 1985.