Фёдор Хитрук родился 1 мая 1917 года в Твери. Отец был слесарем (позже — инженером-станкостроителем), мать — домохозяйкой. В 1924 году семья переехала в Москву, поселившись на Арбатской площади. В этот период у Хитрука впервые проявилась тяга к рисованию, интерес к музыке и кино. В 1931 году отца командируют в Германию, и Хитруки надолго переселяются туда — сперва проживают в Берлине и Дюссельдорфе, а с 1932 года — в Штутгарте. Летом того же 1932 года Фёдор Хитрук начинает заниматься в художеств...

Биография

01.05.1917

Тверь

03.12.2012

Москва

режиссер анимационного кино

Фёдор Хитрук родился 1 мая 1917 года в Твери. Отец был слесарем (позже — инженером-станкостроителем), мать — домохозяйкой. В 1924 году семья переехала в Москву, поселившись на Арбатской площади. В этот период у Хитрука впервые проявилась тяга к рисованию, интерес к музыке и кино. В 1931 году отца командируют в Германию, и Хитруки надолго переселяются туда — сперва проживают в Берлине и Дюссельдорфе, а с 1932 года — в Штутгарте. Летом того же 1932 года Фёдор Хитрук начинает заниматься в художественно-ремесленном училище, на отделении промышленной графики. Много времени проводит в зоопарке, делая зарисовки животных; выигрывает местный конкурс на серию рисунков, посящённых теме Рождества Христова, создав несколько линогравюр, опубликованных в монастырском альманахе.

В январе 1934 года семья возвращается в Москву. Хитрук поступает в художественный техникум ОГИЗа, намереваясь посвятить себя книжной графике, однако в конце 1936 года отчисляется за прогул и в 1937 году обучается в Институте повышения квалификации художников-графиков. В том же году по рекомендации одного из старших учащихся дважды пробует поступить на киностудию «Союзмультфильм», но получает отказ. Осенью 1937 года наконец проходит по конкурсу на замещение должности художника-мультипликатора и зачисляется на студию стажёром.

Период с конца 1937 по 1941 год для Хитрука — время постижения профессии художника-мультипликатора, законов рисованного движения. Важный опыт Хитрук приобрёл, наблюдая за работой Б. П. Дёжкина и будучи ассистентом Ф. Г. Епифановой. В 1940-1941 гг. вместе с Б. Я. Титовым и Г. М. Козловым Хитрук отправляется в Ереван, где участвует в постановке фильма Л. К. Атаманова «Волшебный ковёр» в качестве ассистента декоратора и художника-мультипликатора.

Весной 1941 г. Хитрук возвращается в Москву, в первые месяцы войны работает совместно с Б. П. Дёжкиным (под руководством А. А. Радакова) над незавершённым короткометражным антифашистским киноплакатом, затем призывается в армию. За время Великой Отечественной войны Хитрук был курсантом пехотного училища, командиром взвода, затем — военным переводчиком в 17-й Воздушной армии, с частями Третьего Украинского фронта дошёл до Вены. В августе 1945-го ненадолго возвратился в Москву, но вскоре был на два года отправлен в Берлин военным переводчиком.

В ноябре 1947 года Хитрук возвращается на «Союзмультфильм» и заново осваивает профессию художника-мультипликатора. Ко второй половине 1950-х годов он становится ведущим мультипликатором «репличного» амплуа, непревзойдённым мастером психологически отточенной рисованной актёрской игры. Среди сцен, которые Хитрук делал как мультипликатор, можно выделить эпизоды с лисой в «Серой Шейке» (1948), реплики Снеговика в «Когда зажигаются ёлки» (1950), роль хомяка и реплики деда-белки в «Лесных путешественниках» (1951), сцены с пьяным воробьём в «Непьющем воробье» (1960), конферанс плюшевого медвежонка в «Необыкновенном матче» (1955) и «Старых знакомых» (1956), реплики Маленького сеньора в «Мальчике из Неаполя» (1958), сцену попойки «поэтов» в «Ключе» (1961), роль Снежной королевы в одноимённом фильме (1957), куплеты Гуся в «Это что за птица?» (1955, совместно с Б. П. Дёжкиным), реплики Карандаша в «Ровно в три пятнадцать...» (1959), роли чайника и болта в «Железных друзьях» (1960), выступление волка-музыковеда в «Козле-музыканте» (1954) и многие другие. Крупнейшим достижением Хитрука-мультипликатора становится полностью сыгранная им роль Оле-Лукойе в фильме Л. К. Атаманова «Снежная королева» (1957). Важной вехой на пути к дальнейшим режиссёрским открытиям становится первый опыт движения персонажей в плоскостном пространстве с опорой на выразительные статичные компоновки, полученный режиссёром Е. Т. Мигуновым и Ф. С. Хитруком при работе над фильмом «Знакомые картинки» (эпизод в магазине одежды, 1957).

В 1956 году Хитрук впервые пробует заняться педагогической деятельностью на студийных двухгодичных курсах художников-мультипликаторов, что заставляет его обобщить свой богатый профессиональный опыт. В качестве возможной основы для коллективной «дипломной работы» курсантов он пишет в 1958 году сценарий «На льдине» (позже по нему будет поставлен фильм «Топтыжка»).

Переход к режиссёрской деятельности не был для Хитрука гладким. Важными обстоятельствами, повлиявшими на характер его первой работы, как и на всю мультипликацию начала 1960-х годов, стали общее стремление к удешевлению производства рисованных фильмов и повышенное внимание к находкам и достижениям зарубежной экспериментальной мультипликации (в первую очередь, восточноевропейской). В 1959 году Хитрук участвовал в служебной командировке группы сотрудников студии в Прагу для ознакомления с опытом чешских мультипликаторов; он с большим вниманием и интересом знакомился с произведениями европейских коллег, накапливал идеи для воплощения в собственной режиссёрской деятельности. В 1960 году он пытается работать над либретто фильма «Мир без войны», схожий по построению со сценариями Назыма Хикмета «Солнце радуется» («Мир дому твоему») и Евгения Мигунова «Мир! Мир! Мир!!!», однако не доводит его до конца, не найдя ключевого сюжетного хода. Следующей попыткой становится сценарий «Ни сна, ни отдыха», написанный на основе личного опыта. Уже в этот период к Хитруку прикрепляются мультипликаторы Анатолий Петров и Галина Баринова — именно они подскажут будущему режиссёру кандидатуру художника-постановщика Сергея Алимова, учившегося на последнем курсе ВГИКа. Сценарий, получивший рабочее название «Тишина», был переписан М. Д. Вольпиным, который ввёл в сюжет элемент пародии на детектив. С. А. Алимов, тяготевший к стилистике Яна Леницы, предложил своеобразное «плоскостное» решение пространства. Впервые на «Союзмультфильме» в группе Хитрука был применён «бригадный метод» работы, при котором мультипликаторы (большинство их только что окончило двухгодичные курсы) вводились в съёмочную группу с самого начала производства. Общими принципами коллектива были изобразительный и пластический лаконизм, избавление от лишней с точки зрения драматургии визуальной информации (в частности, фазовки движения). При этом и мультипликат, и изобразительное решение были насыщены точными и выразительными деталями, работавшими на узнаваемость героев и ситуаций, а шумы были предельно натуралистичны. В результате группе Хитрука удалось создать кинокартину (получившую название «История одного преступления»), в которой тенденции второй половины 1950-х — начала 1960-х годов — упрощение изобразительного решения, уменьшение детализации, борьба с натурализмом и штампами — наконец-то привели к качественному рывку.

На «Истории одного преступления» (1962) определились черты режиссуры Хитрука: тяготение к социальной проблематике, следование принципу «минимум средств — максимум выразительности», скрупулёзность темпоритмического расчёта, использование приёмов и находок восточноевропейской мультипликации (в частности — Загребской школы), стремление к обобщению частного сюжета до уровня глобальной философской проблемы. Здесь же была впервые заявлена его основная тема: взаимодействие героя и окружающей его среды. Именно она в разных вариациях станет одной из наиболее часто возникающих в творчестве Хитрука.

В 1963 году Хитрук готовится к постановке сценария Владимира Голованова «Смерть пассажира», который не был принят студийным худсоветом. В поисках нового материала Хитрук обращается к собственному сценарию 1958 года «На льдине» — традиционному детскому сказочному сюжету. Главной идеей становится перенесение на экран стилистики, близкой к книжной графике Евгения Чарушина и других представителей довоенной ленинградской школы книжной графики. В этой картине по предложению мультипликатора Леонида Носырева при изготовлении изображения на целлулоиде впервые на «Союзмультфильме» была применена торцовка, заменившая тушевой контур нечётким абрисом. Часть сцен была сделана в технике целлулоидной марионетки. Фильм с итоговым названием «Топтыжка» (1964) Хитрук называл самой любимой из собственных работ.

Следующей картиной стала экранизация сказки Милоша Мацоурека «Бонифаций и его родня». Картина «Каникулы Бонифация» (1965) явилась, по мнению самого режиссёра, наиболее «автобиографичной» по заложенной в ней мысли. В ней вновь были соединены традиционный фазованный мультипликат на целлулоиде (с применением торцовки) и отдельные сцены, снятые в технике шарнирной марионетки. Начиная с этого фильма, Хитрук вводит в собственную практику новый тип усложнённого режиссёрского сценария — с разбивкой действия на эпизоды и подробной шкалой темпоритмического расчёта, своеобразной «кардиограммой фильма» (по авторскому определению).

Фильм «Человек в рамке» (1966) — оригинальный сатирический сюжет, толчком к которому послужил разговор Хитрука с мультипликатором Константином Чикиным. Идея, брошенная в разговоре, развилась у Хитрука в один из самых социально острых сюжетов 1960-х годов. Визуализация идиомы («держаться в рамках») потребовала от Хитрука и Алимова создания условного пространства и максимального приближения фильма к жанру притчи, который станет наиболее востребованным и органичным в творчестве Хитрука. Как и в прежних его работах, «градус обобщения» сюжета о карьерном росте, который влечёт за собой духовное омертвление, оказался значительно выше первичной ситуации, положенной в основу. Новаторским было и совмещение условности облика героя с реалистичностью образа его социального статуса — рамки. К сожалению, прокатная версия ленты была сильно испорчена пересъёмкой финала, навязанной худсоветом студии и Сценарной редакционной коллегией Госкино.

Последней совместной работой Фёдора Хитрука и Сергея Алимова стал микрофильм, снятый в рамках конкурса, организованного Всемирной выставкой «Экспо-67» в Монреале. Условием участия было соблюдение хронометража — 50 секунд. Это послужило поводом для создания пародийного изложения сюжета шекспировского «Отелло...» в эстетике комикса. Картина поднимала вопрос об избыточной плотности информации в современном мире и дала достаточно точный прогноз развития искусства мультипликации на несколько десятилетий вперёд.

После расставания с Сергеем Алимовым Хитрук приглашает в мультипликацию нового соавтора — книжного графика Владимира Зуйкова. Первая их совместная работа — несколько вставок в картину Э. А. Рязанова «Зигзаг удачи» (1968, в готовый фильм вошла лишь одна, с частично переписанным по цензурным причинам закадровым текстом). Следующим их достижением стала лента «Фильм Фильм Фильм» (1968) — пародийный сюжет о съёмках игрового кино и цене творческих мук членов съёмочной группы. Сценарий картины писался совместно с В. А. Головановым, хорошо знавшим специфику игрового кинематографа. Придуманные им ситуации Хитрук «адаптировал», переводя на язык рисованного кино. В этом фильме перед группой вновь встала проблема поиска способов движения нетрадиционно сконструированного условного персонажа.

В 1969 году Хитрук заканчивает фильм «Винни Пух», который, по его замыслу, должен был стать началом большой серии картин по сказочной повести А. А. Милна в пересказе Б. В. Заходера. Как и «русская литературная версия» Заходера, картина стала самостоятельной интерпретацией классического сюжета (основательно изменённого Хитруком), наиболее любимой и популярной у советских детей. Начиная с этой ленты, в группе Хитрука складывается успешный тандем художников-постановщиков В. Н. Зуйкова и Э. В. Назарова. «Винни Пух» — ещё одна удачная экспериментальная постановка режиссёра, соединившая пастельные фона, типажи с непривычной конструкцией, реплики, записанные с повышением тембра, смелые находки в пластике героев и ювелирную темпоритмическую структуру.

В 1970 году по предложению Вольфганга Кернике Хитрук в соавторстве с В. В. Курчевским и восточногерманскими режиссёрами-мультипликаторами Катей и Клаусом Георги создаёт биографический фильм («портрет в письмах») «Юноша Фридрих Энгельс». В нём авторам удаётся, пользуясь почти исключительно рисунками, рукописями и другим документальным изоматериалом, создать образ разносторонне одарённого молодого человека, ищущего своё призвание в современном ему обществе. Фильм стал первой работой Хитрука историко-популяризаторского направления.

После завершения второго фильма из цикла о Винни-Пухе («Винни Пух идёт в гости», 1971 г.), упрочившего успех экранизации, Хитрук недолгое время работает совместно с молодым режиссёром Геннадием Сокольским. Вместе они ставят сюжет для киножурнала «Фитиль» «Болтун-„активист“» (1971) и вставку в фильм С. А. Герасимова «Любить человека» (1972). Третьим совместным фильмом Хитрука и Сокольского становится лента «Винни Пух и день забот» (1972), завершившая трилогию по сказке А. А. Милна, к продолжению которой Хитрук больше не обращался.

В начале 1973 года Хитрук замышлял масштабную постановку фильма-памфлета «Дикий Запад», разоблачавшую природу буржуазного общества посредством приёмов рекламы. В период подготовительных работ и съёмки экспериментального ролика картину, ставшую неактуальной и неуместной в условиях «разрядки», закрывают, и Хитрук вновь срочно ищет тему для другой постановки. Ею оказывается замысел «Остров», который режиссёр при помощи В. Н. Зуйкова и Э. В. Назарова спешно дорабатывает до полноценного сценария. Картина, завершённая в 1973 году и удавшаяся благодаря ряду спонтанных творческих решений, стала одной из последних бесспорно успешных работ Хитрука 1970-х годов.

В том же 1973 году совместно с Э. В. Назаровым была снята вставка в документальный фильм «Трудные дороги мира», получившая самостоятельное наименование «Равновесие страха». В 1974 году Ф. С. Хитрук ставит картину «Дарю тебе звезду», которую сам считает главной своей режиссёрской неудачей, а в 1975-м — вставку в картину М. А. Швейцера «Бегство мистера Мак-Кинли». В 1976-м завершает постановку фильма-притчи «Икар и мудрецы», расценивая её как полуудачу из-за неточности выбора типажа главного героя. В 1977-м году совместно с Ю. Б. Норштейном Хитрук работает над «пилотным» роликом к непоставленному фильму «За день до нашей эры», приуроченному к 60-летию Октябрьской революции. Этот экспериментальный фрагмент о Великой Французской революции, снятый в излюбленной режиссёром технике монтажа статичных изображений, не предназначался для выхода в прокат и был публично показан лишь в 2000-е годы. Как и во многих других работах режиссёра, самостоятельное звучание ролика оказалось гораздо глубже первоначального замысла целого фильма.

1970-е годы для Хитрука оказываются во многом временем нереализованных проектов. По тем или иным причинам не воплощается ряд его сценариев и замыслов — таких, как «Семеро на одной метле» по сказке Карела Полачека «Эдудант и Францимор», или идея картины о культуре общения, позже реализованная Е. А. Гамбургом в цикле «Контакты... Конфликты...». От ряда замыслов режиссёр отказывался сам (например, от постановки сюжета А. Н. и Б. Н. Стругацких «Погоня в космосе»), к некоторым начатым фильмам остывал (к «Дикому Западу» или «За день до нашей эры»), хотя идеи, разрабатываемые в ходе незавершённых или даже не начатых постановок, часто находили воплощение в небольших лентах прикладного характера (таких, как «Равновесие страха», «Бегство мистера Мак-Кинли» и др.).

В 1980 г. Хитрук с художниками-постановщиками Л. Ю. Кошкиной и В. Н. Зуйковым работает над вставками в художественно-публицистический фильм «О спорт, ты — мир!», вошедшими в картину также не в полном объёме. В 1981 году он получает разрешение смонтировать на их основе (с необходимыми дополнениями) картину об истории античных Олимпиад. Фильм «Олимпионики» (1982) становится последней историко-просветительской работой Хитрука. В 1983 году он завершает режиссёрскую карьеру постановкой с детства любимой сказки «Лев и бык» (художник-постановщик В. Н. Зуйков), где вновь применяет множество новаторских художественных решений, но результат оценивает низко. Кончина жены — М. Л. Мотрук, — подкрепляет решение расстаться с режиссурой.

В 1980-е годы Ф. С. Хитрук выполняет обязанности вице-президента АСИФА, два года работает художественным руководителем студии «Мульттелефильм» Творческого объединения «Экран» ЦТ. Больше всего его увлекает педагогическая работа на Высших курсах сценаристов и режиссёров, которой он занят с 1979 г. Именно на ней он концентрируется в 1990-2000-е годы, став одним из основателей Школы-студии «ШАР». В этот период Хитрук получает огромное число почётных званий и титулов, занимая де-факто место «патриарха» отечественной анимации. Хитрук — один из немногих примеров востребованности режиссёра-мультипликатора советской школы в анимационной фестивальной жизни 1990-х годов.

Ф. С. Хитрук известен также как автор многих статей и интервью и как переводчик на русский язык трудов зарубежных мультипликаторов и историков анимации — таких, как «Анимационная книга» К. Лейборна, «Тайминг в анимации» Дж. Халаса и Г. Уайтекера, «О мышах и магии» Л. Молтина. Им разработан англо-русский и русско-английский словарь анимационных терминов. В 2008 году вышел двухтомник Ф. С. Хитрука «Профессия — аниматор», объединивший автобиографическую, методическую и аналитическую составляющие его трудов.

Ф. С. Хитрук скончался 3 декабря 2012 года в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище.

Георгий Бородин

Тексты

«За день до нашей эры»

Из сценарного плана

Разработка метода одушевления

«За день до нашей эры»: история создания

Высшая точка поисков

О фильме «За день до нашей эры»

Фильмография Федора Хитрука

Задумчивость или бабочка

Кардиограмма фильма

О новаторстве творчества режиссера

Не хватает времени, не хватает сил

Федор Хитрук вспоминает Александра Татарского

Я не рисовал, я перерисовывал...

О первых шагах в мультипликации

Опустевшая империя

В студии Уолта Диснея

В технике полуобъемной куклы

Рассказы об аниматорах

Зачем на свете пчелы?

«Правила жизни» Федора Хитрука

Наука удивлять

Александр Петров и Михаил Тумеля об учебе у Федора Хитрука

Художник-одушевитель

Федор Хитрук о задачах мультипликатора

Тема доброго отношения к человеку

О фильмах 1960-х гг.

Он внес иное понимание изображения...

Юрий Норштейн о творчестве режиссера

Очень красивая лошадь

Стенограмма занятия в мастерской Хитрука

Эффект сверкающих звезд

О фильмах Бертольда Бартоша

Магический театр

Генеалогия анимации

О петухе, жемчужных зернах и прочем

Разговор с кинокритиком

Хитрук не мрачен. Он сосредоточен

Из воспоминаний Эдуарда Назарова

«Федька Хитрук работает иначе»

Из воспоминаний Юрий Норштейна

В поисках иррационального

Беседа с Андреем Хржановским

Кадры из фильмов Федора Хитрука

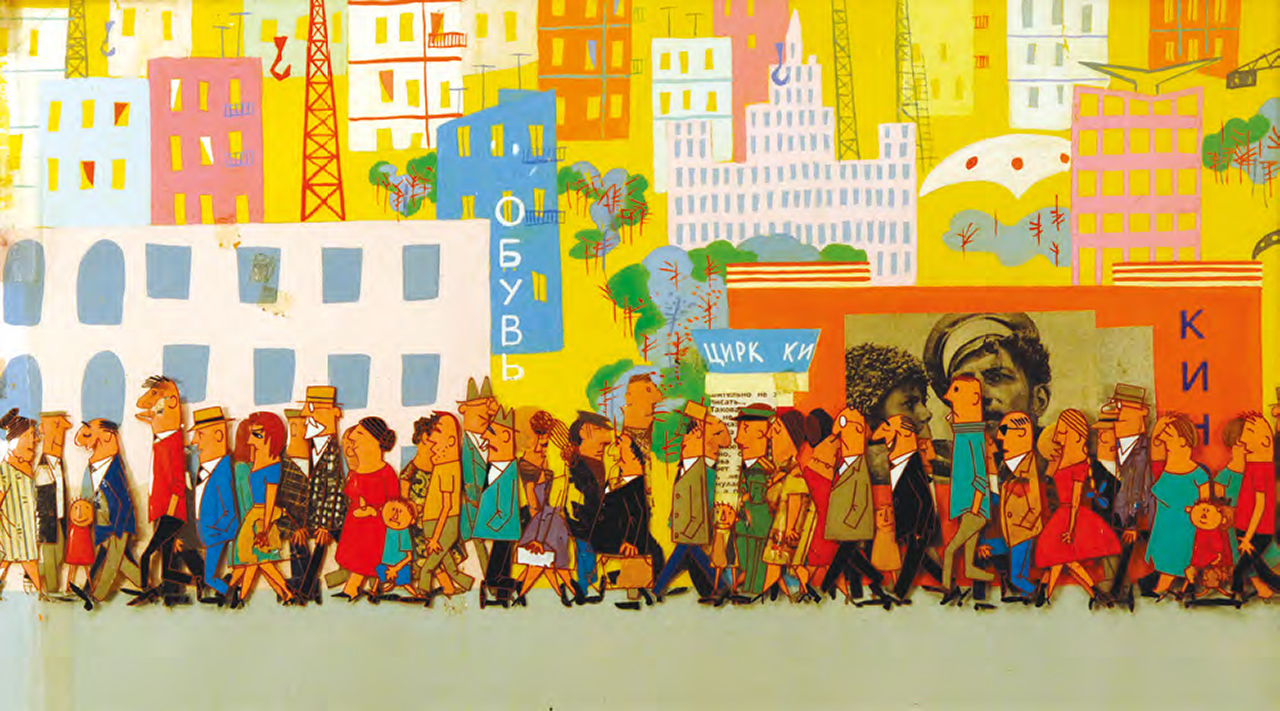

«История одного преступления». Реж. Федор Хитрук. Худ. Сергей Алимов. 1962. Во дворе. Сцена из фильма. ГЦМК КП-7065-3 А-1585

«История одного преступления». Реж. Федор Хитрук. Худ. Сергей Алимов. 1962. Пешеходы у кинотеатра. Сцена из фильма. ГЦМК КП-1450-2 А-337-2

«Топтыжка». Реж. Федор Хитрук. Худ. Сергей Алимов. 1964. Топтыжка в лесу. Сцена из фильма. ГЦМК КП-15063-3 А-3891-3

«Топтыжка». Реж. Федор Хитрук. Худ. Сергей Алимов. 1964.

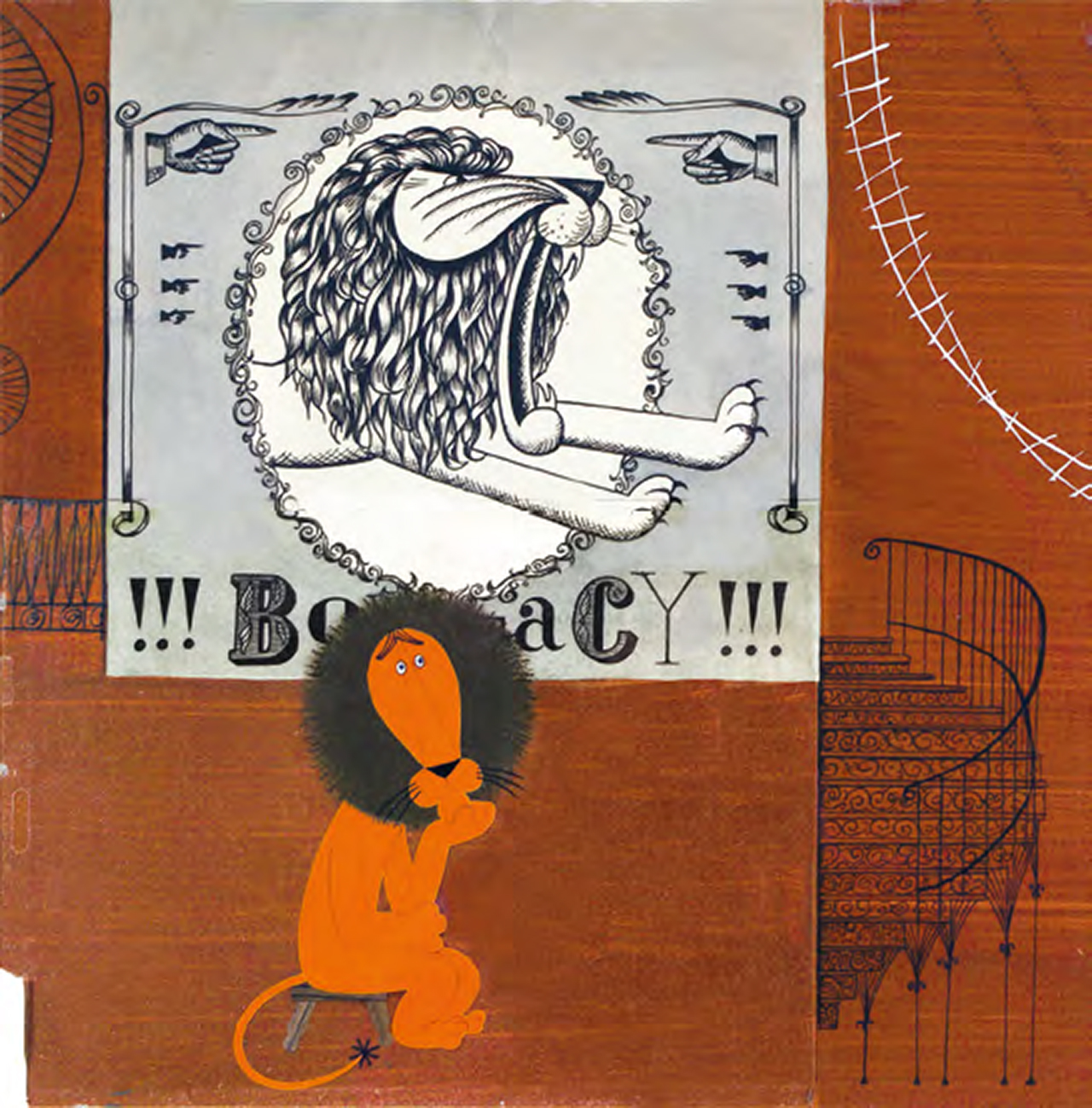

«Каникулы Бонифация». Реж. Федор Хитрук. Худ. Сергей Алимов. 1965. Бонифаций у афиши. Сцена из фильма. ГЦМК КП-1459 А-347

«Каникулы Бонифация». Реж. Федор Хитрук. Худ. Сергей Алимов. 1965. Директор цирка и Бонифаций с фотографией бабушки. Сцена из фильма. ГЦМК КП-1458 А-346

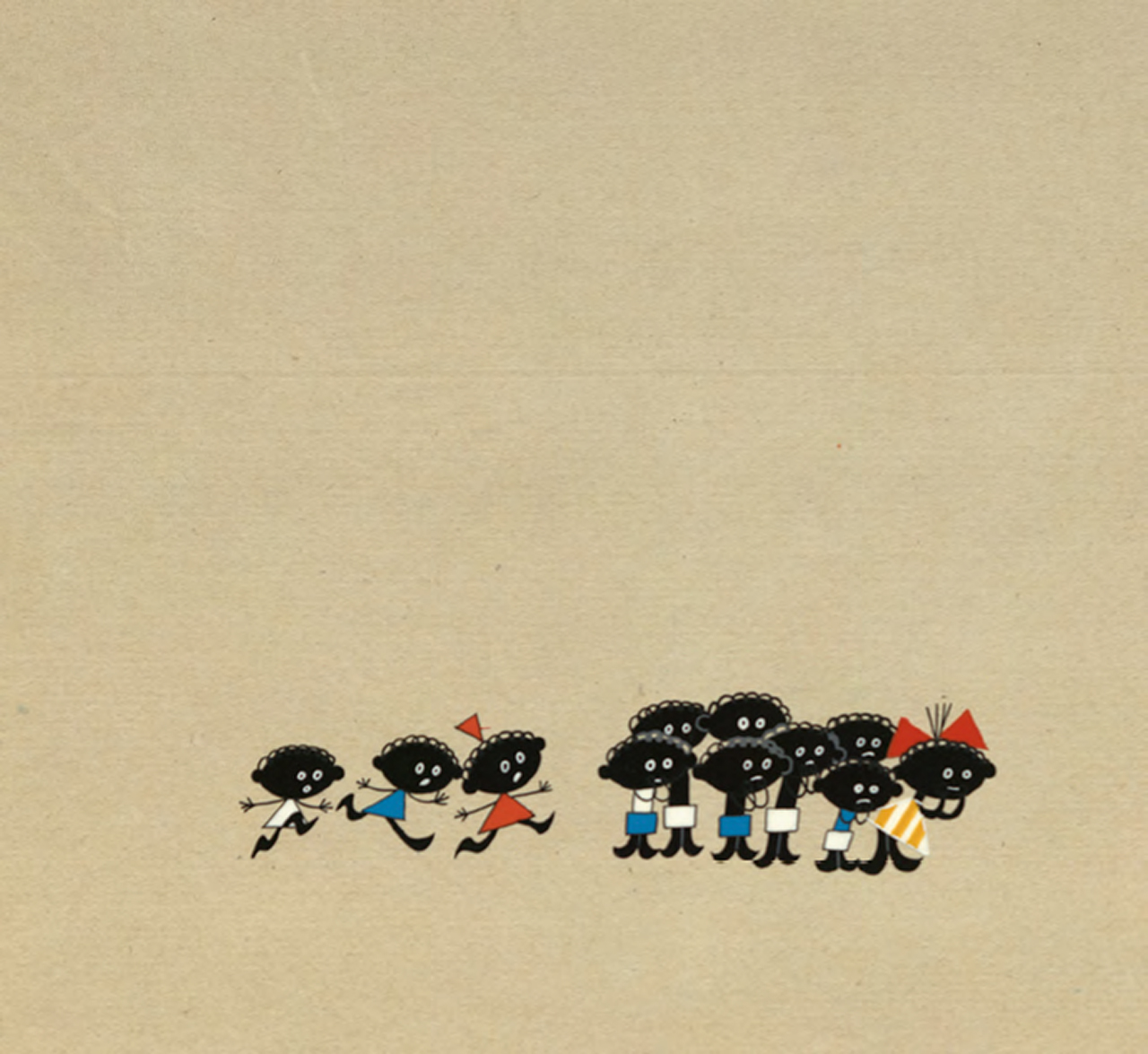

«Каникулы Бонифация». Реж. Федор Хитрук. Худ. Сергей Алимов. 1965. Дети. Фаза движения. ГЦМК КП-15089 А-4004

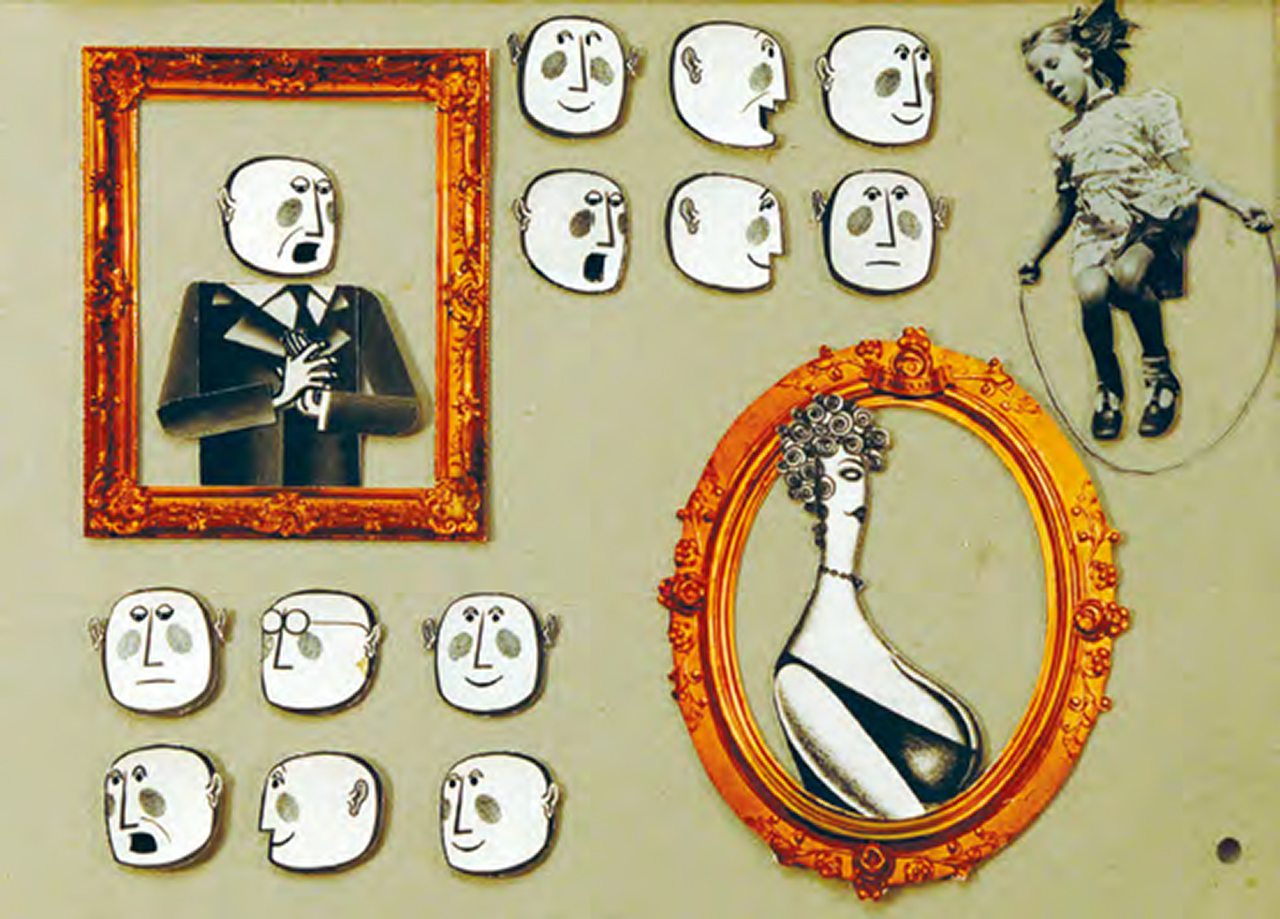

«Человек в рамке». Реж. Федор Хитрук. Худ. Сергей Алимов. 1966. Люди в рамках. Композиция из фильма. ГЦМК КП-1451 А-338

«Человек в рамке». Реж. Федор Хитрук. Худ. Сергей Алимов. 1966. Персонажи фильма. Перекладки. ГЦМК КП-7084 А-1682

«Фильм Фильм Фильм». Реж. Федор Хитрук. Худ. Владимир Зуйков. 1968. Сценарист и муза. Сцена из фильма. ГЦМК КП-11514 А-2473

«Фильм Фильм Фильм». Реж. Федор Хитрук. Худ. Владимир Зуйков. 1968. Режиссер и девочка. Сцена из фильма (фрагмент). ГЦМК НВФ-6130

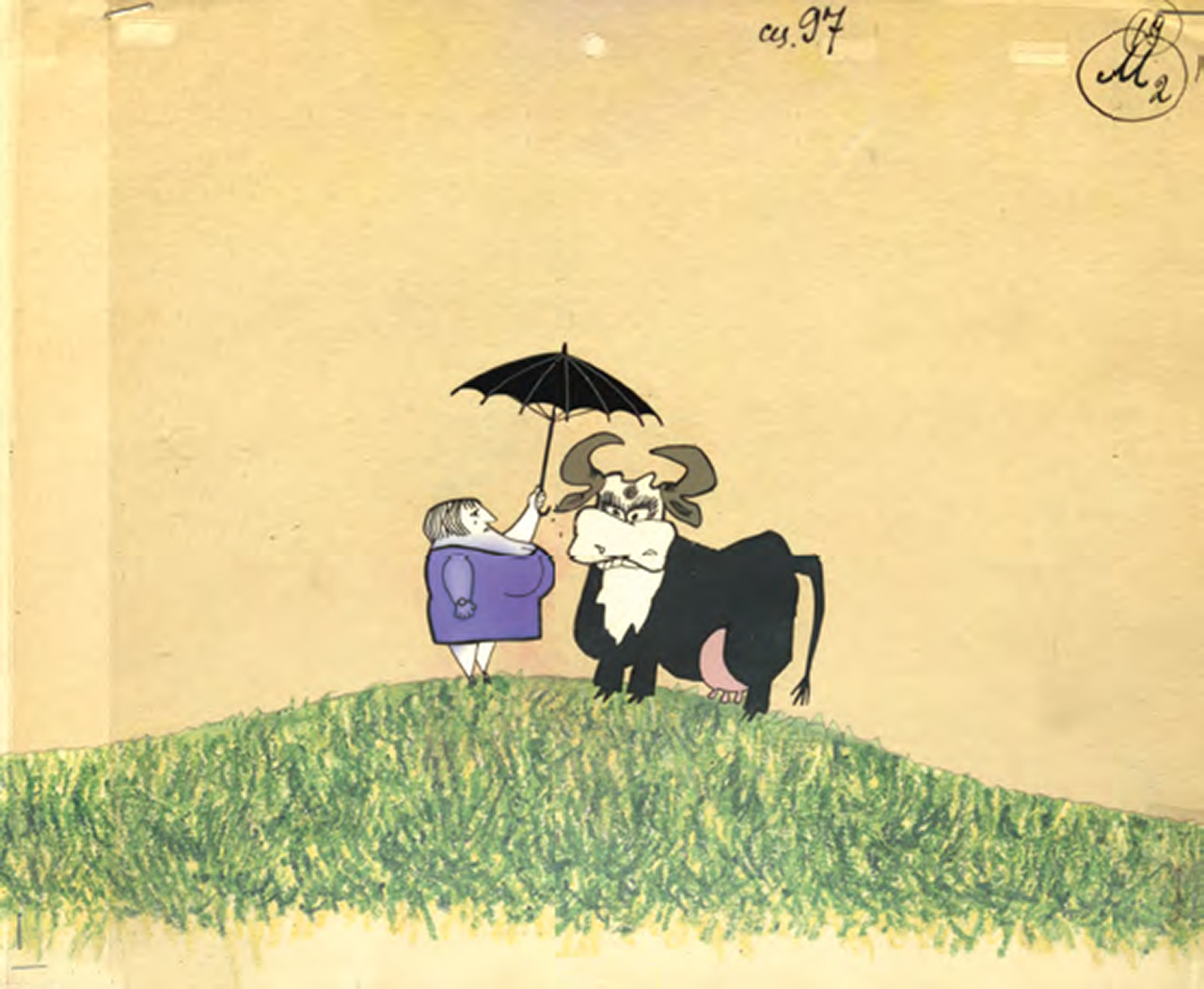

«Фильм Фильм Фильм». Реж. Федор Хитрук. Худ. Владимир Зуйков. 1968. Ассистент режиссера с зонтиком и корова. Сцена из фильма. ГЦМК КП-1818-1 А-444-1

«Винни‑Пух» (цикл из трех фильмов). Реж. Федор Хитрук (1972 — совм. с Геннадием Сокольским). Худ. Эдуард Назаров, Владимир Зуйков. 1969, 1971, 1972. Пятачок и Винни‑Пух с шариком. Фазы движения из фильма «Винни‑Пух». ГЦМК КП-7068-3 А-1664

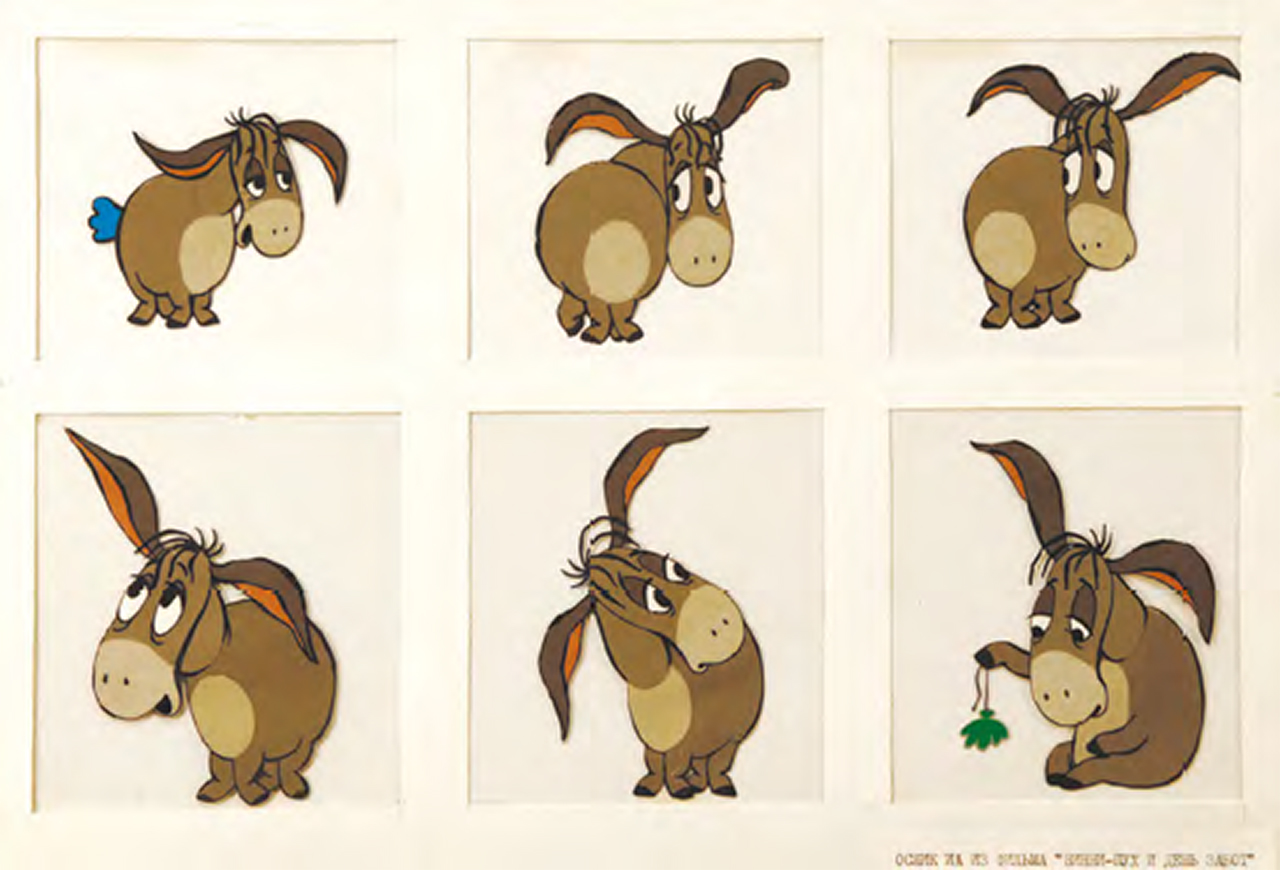

«Винни‑Пух» (цикл из трех фильмов). Реж. Федор Хитрук (1972 — совм. с Геннадием Сокольским). Худ. Эдуард Назаров, Владимир Зуйков. 1969, 1971, 1972. Ослик Иа. Фазы движения из фильма «Винни‑Пух и день забот». ГЦМК КП-7070-1 А-1663

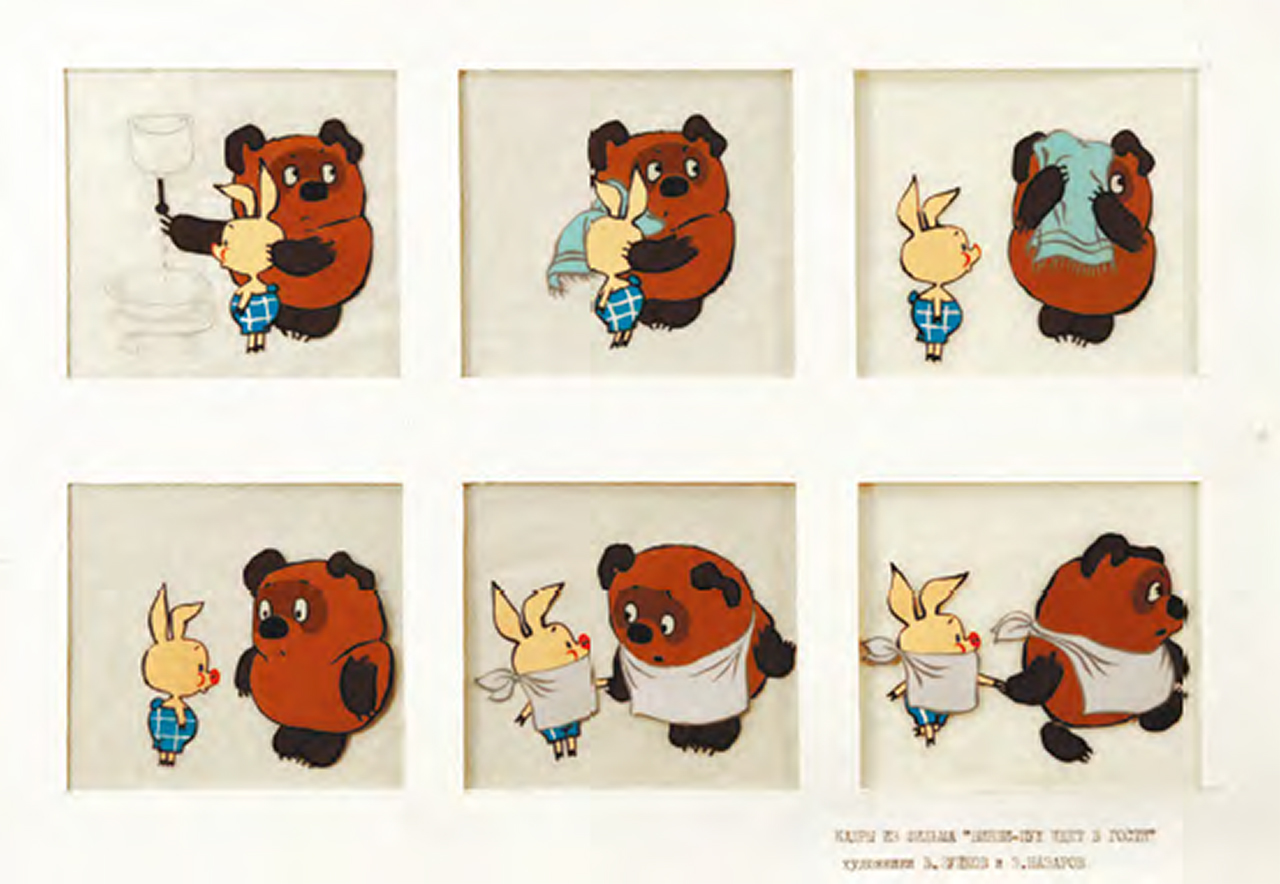

«Винни‑Пух» (цикл из трех фильмов). Реж. Федор Хитрук (1972 — совм. с Геннадием Сокольским). Худ. Эдуард Назаров, Владимир Зуйков. 1969, 1971, 1972. Винни‑Пух и Пятачок в гостях у Кролика. Фазы движения из фильма «Винни‑Пух идет в гости». ГЦМК КП-622

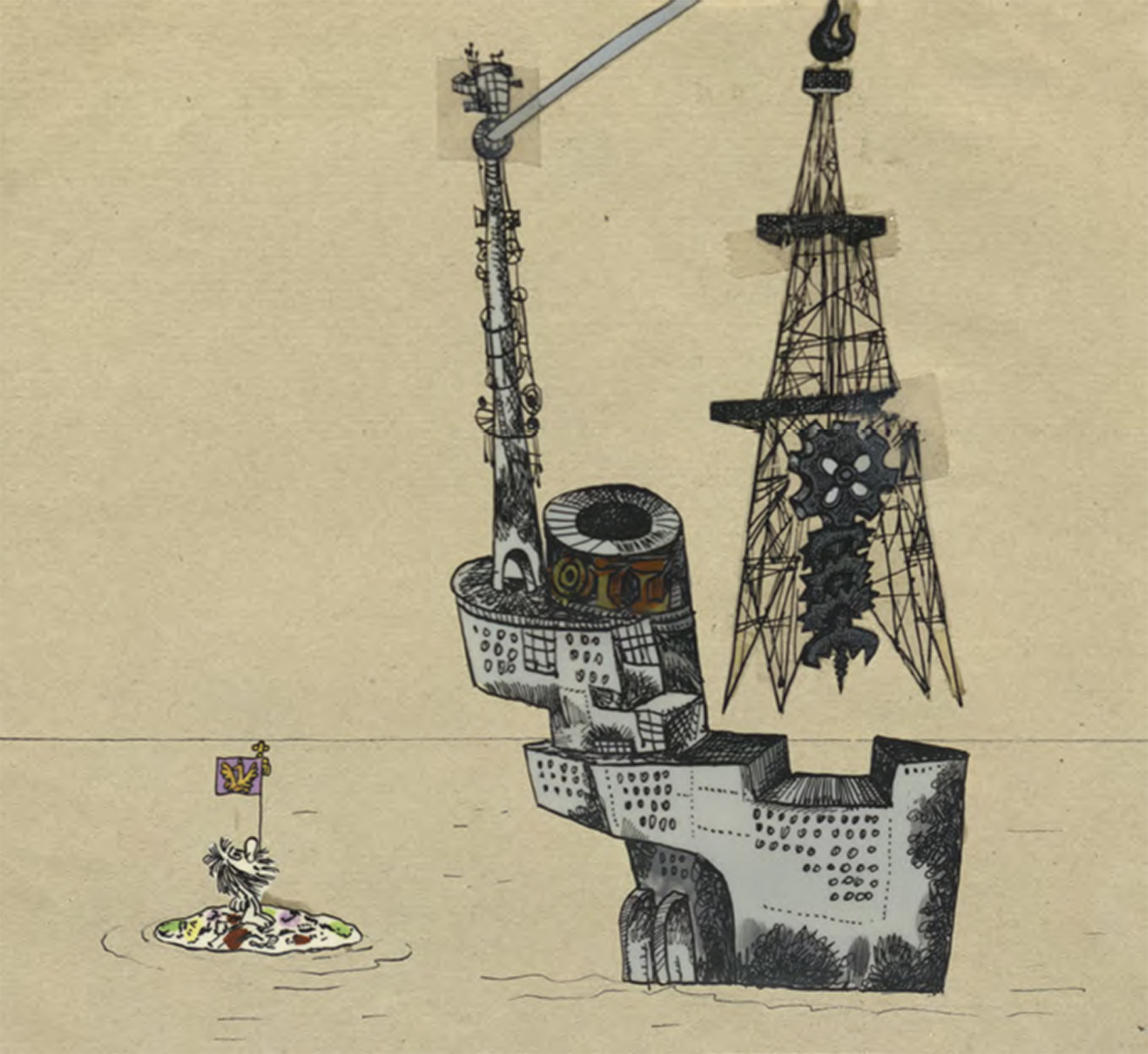

«Остров». Реж. Федор Хитрук. Худ. Эдуард Назаров. 1973. Буровая вышка. Сцена из фильма. ГЦМК КП-7080-3 А-1564

«Дарю тебе звезду». Реж. Федор Хитрук. Худ. Владимир Зуйков, Эдуард Назаров. 1974. Человек. Эскиз персонажа. ГЦМК КП-15812 А-4109

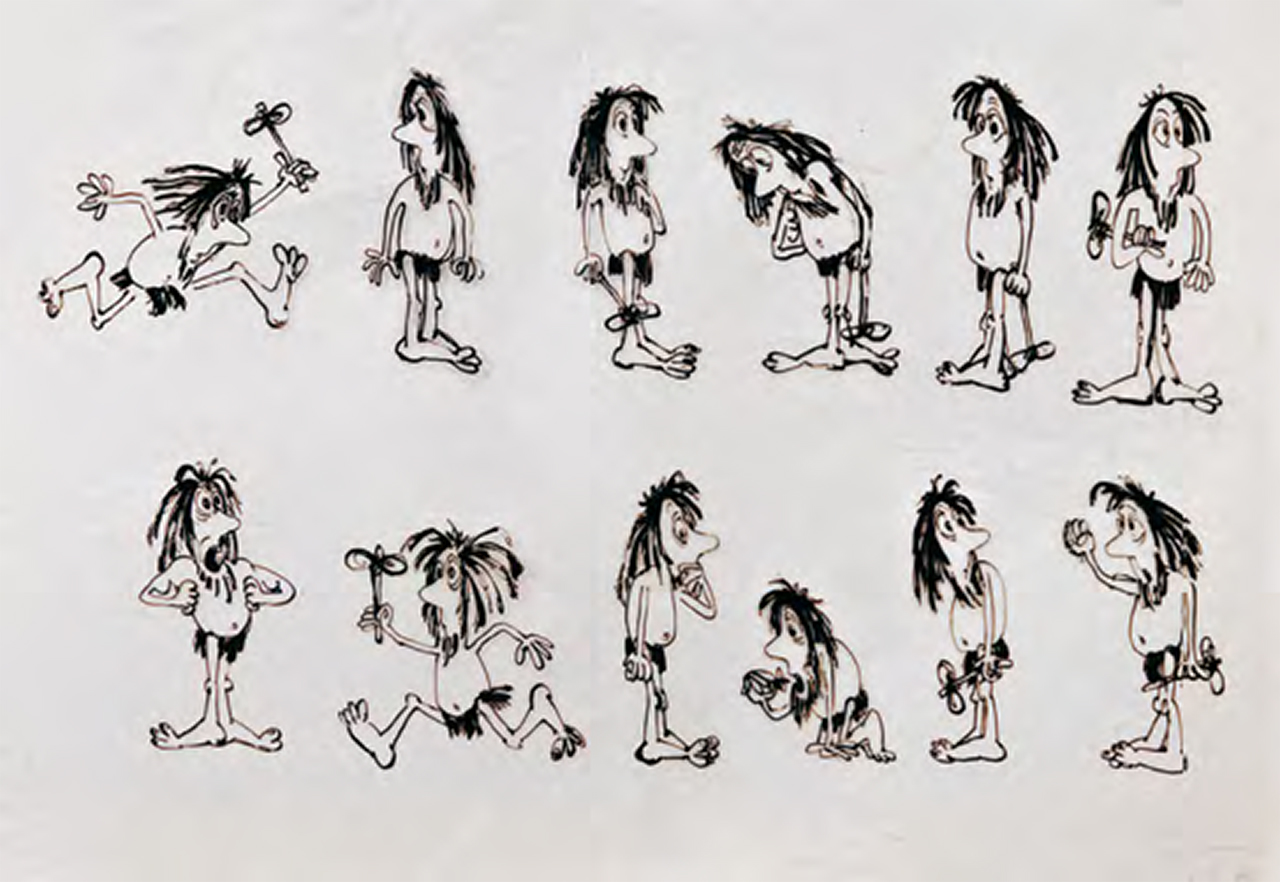

«Икар и мудрецы». Реж. Федор Хитрук. Худ. Владимир Зуйков, Эдуард Назаров. 1976. Икар. Эскиз персонажа. ГЦМК КП-7081-4 А-1595

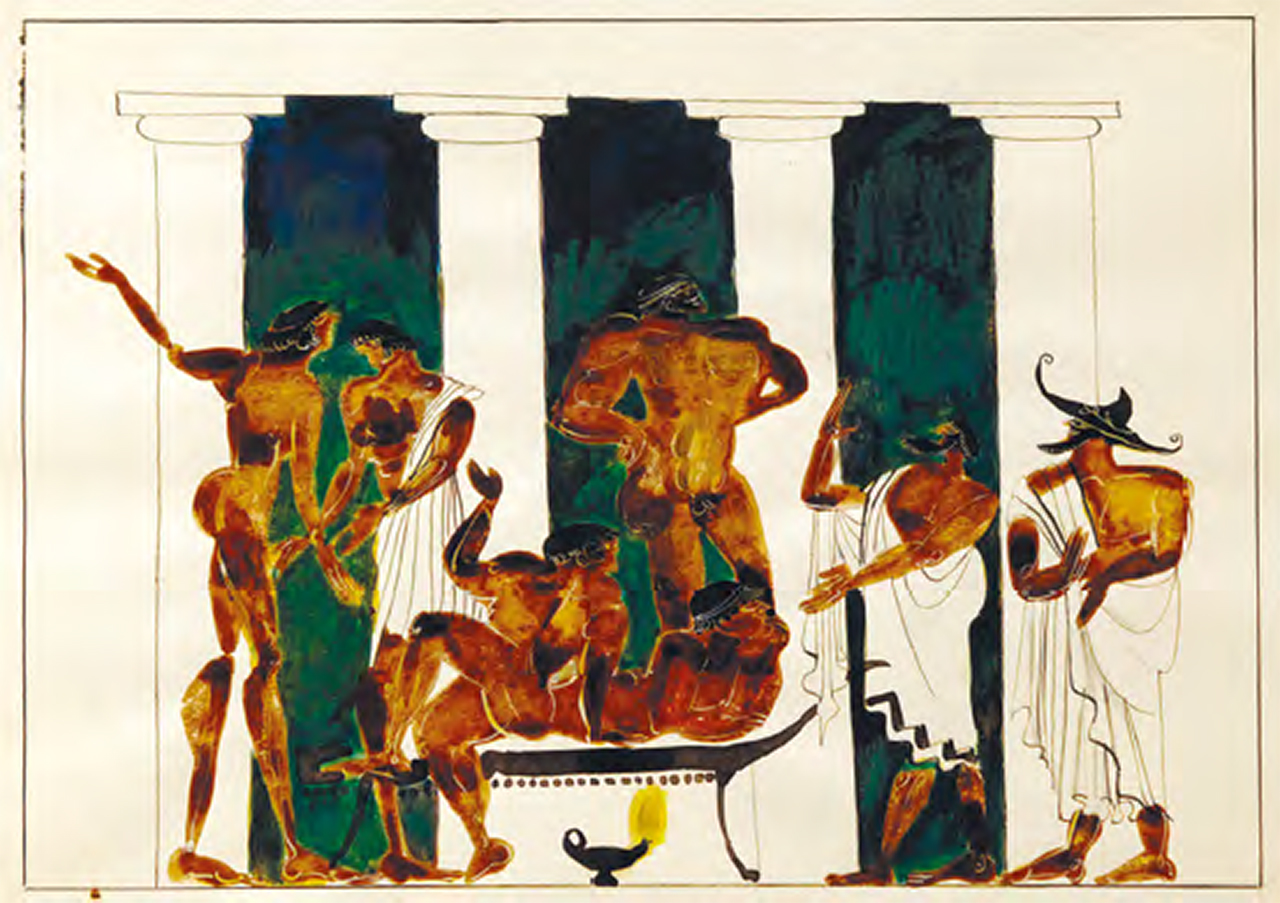

«Олимпионики». Реж. Федор Хитрук. Худ. Владимир Зуйков, Людмила Кошкина. 1982. Группа эллинов. Эскиз к фильму. ГЦМК КП-2302-1 А-583-1

«Лев и Бык». Реж. Федор Хитрук. Худ. Владимир Зуйков. 1983. Лев. Эскиз персонажа. ГЦМК КП-7071-22 А-1598

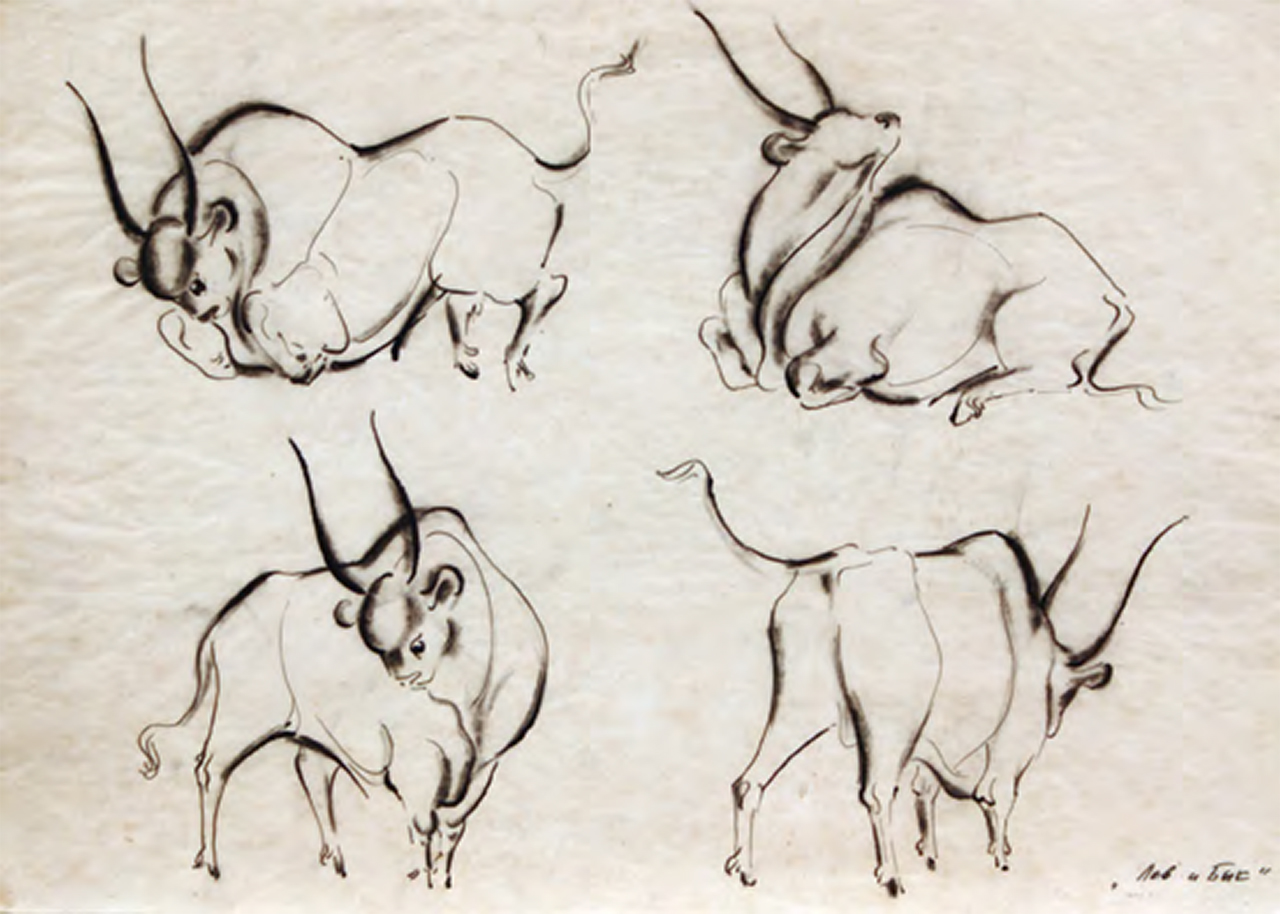

«Лев и Бык». Реж. Федор Хитрук. Худ. Владимир Зуйков. 1983. Бык. Эскиз персонажа. ГЦМК КП-1709-1 А-383-1