Удивительные судьбы бывают в искусстве. Федор Хитрук пришел на «Союзмультфильм» в 1937 году. А в 1962 году поставил свой первый фильм (все эти годы, исключая шесть, отданных службе в армии, он работал на студии мультипликатором). Конечно, то, что самый первый фильм Хитрука «История одного преступления» получил премии на Всесоюзном кинофестивале в Ленинграде и на международных в Оберхаузене и Сан-Франциско, можно рассматривать как счастливый случай. Когда «Топтыжка», второй фильм, поставленный Хитруком, был награжден Бронзовым Львом в Венеции, счастливый случай стал счастливым совпадением. Когда же и третья картина, «Каникулы Бонифация», завоевала первую премию на очередном Всесоюзном кинофестивале в Киеве и Золотого Пеликана на фестивале мультипликационных фильмов в Мамайе, счастливое совпадение как-то само собой превратилось в счастливую закономерность.

В чем же эта счастливая закономерность? Ведь фильмы, созданные им (в плодотворнейшем содружестве с художником Сергеем Алимовым), такие разные. Один злободневный, остроумный агитплакат-скетч; другой — детская традиционная в мультипликации сказка о маленьком медвежонке, почти толстовская по простоте и мудрости; третий — современная умная сказка для взрослых; и, наконец, сатирическая притча-памфлет «Человек в рамке» — последняя, недавно законченная картина Хитрука.

Разнятся не только жанры, разнятся принципы изобразительного решения каждой из этих работ, всякий раз исходящие из конкретной авторской сверхзадачи фильма. (Трудно представить себе, например, более изобразительно «разные» ленты, чем, скажем, «Топтыжка» и «Человек в рамке».)

Объединяет же их, выстраивает в один ряд, «слово к слову» общая внутренняя авторская тема, проходящая через все хитруковские картины. Это тема доброго отношения к человеку, душевной открытости и глубокого доверия к миру, в котором все если не прекрасно, то должно быть прекрасно.

Вооружившись медным тазом для варки варенья, восстает против человеческого эгоизма, принявшего на сей раз обличье элементарной невоспитанности, блюститель тишины и взаимного уважения добрейший, вежливейший Василь Васильевич Мамин, герой «Истории одного преступления». Против кастовости и зазнайства в лесном царстве, за теплые добрососедские отношения выступает забавный Топтыжка, которому мама-медведица не разрешала водиться с зайцами. Лев Бонифаций, поехавший на каникулы в Африку, чтобы, отдохнуть и забыться от тяжких своих трудов на арене, так и не отдохнул, и не забылся, и не поймал золотую рыбку оттого, что встретил в Африке ребятишек и отдал им все свои считанные каникулярные минутки. Из душевного благородства Бонифаций не смог отказать им в чуде (ведь цирк для ребятишек всегда чудо), которого те ждали от него. Правда, золотая рыбка сама приплыла к Бонифацию, но он отпустил ее в море, то ли не желая зажимать в кулак свое счастье, то ли не зная, как им практически воспользоваться.

Тот же мотив человеческой отзывчивости и доброго расположения друг к другу, та же нравственная, а если хотите, и философская проблема ставится Хитруком и в фильме «Человек в рамке», столь непохожем на первый взгляд на предыдущие работы. Только решается здесь эта проблема как тема-антитеза, как «доказательство от противного».

В этом фильме в центре внимания — герой недобрый и нечуткий, человек, сознательно ограничивший себя рамками, отгородившийся от мира своим безучастием к нему и окаменевший в своем чудовищном эгоизме, — отвратительное создание, бумажное чудовище...

Итак, одна из закономерностей — это постоянство авторской темы, «единство мысли», пронизывающей все фильмы режиссера. Мысли не случайной, не мелочной, не из арсенала «бытовой мудрости». Эта мысль важна и значительна, она воспитывает человека и борется за него. Вот почему фильмы Хитрука — это не просто милые и талантливые мультипликационные экзерсисы, это искусство в самом боевом смысле этого слова.

И еще одна закономерность прослеживается в творчестве Хитрука. Это постоянный поиск образной поэтики искусства мультипликации, его специфических художественных средств выразительности.

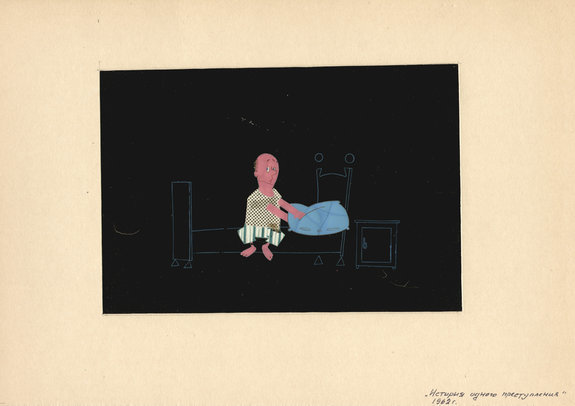

Лапидарность, емкость, метафоричность, выразительность киноязыка вместо и в противовес докучливой описательности, «изобразительности» были характерны уже для первого фильма Хитрука «Истории одного преступления».

...Во дворе учреждения, где трудится Василь Васильевич, идет стройка. Строительный кран подает готовые блоки, с балкончиками и развешенным на них бельем. К концу рабочего дня с последним блоком дом построен и украшен надписью «Храните деньги в сберегательной кассе» — так передается образ темпа строительства. Гуляет над головой Мамина честная компания, лихо дробят каблуки. Раскачивается на стене старинная фотография почтенных маминских родителей. И вдруг папенька стал

Два малюсеньких примера. В фильме их великое множество. В каждом из них действуют какие-то простые, однозначные предметы или группы предметов как таковых, но, взятые в действии, в сопоставлении, они уже логическое умозаключение, мысль.

Фильм «Топтыжка», сделанный со вкусом, в лучших традициях русской сказочной книжной иллюстрации, — эксперимент в области непривычного для мультипликации бесконтурного рисунка. Лохматый Топтыжка, взъерошенная мама-медведица очень симпатично смотрятся на экране в своих слегка заиндевевших, тронутых белой проседью шубах.

В «Каникулах Бонифация» — кулисы, арена цирка, публика, дружно и в нужных местах ахающая и аплодирующая; уютный среднеевропейский городок конца века; комический стефенсоновский поезд; игрушечное море и крохотный одноместный кораблик, везущий Бонифация в Африку; и пышная, многоцветная Африка и бабушка-львица в очках на кончике носа — по-сказочному условно, остро, изящно, почти ажурно по линиям, искрится выдумкой, элегантным, сдержанным юмором.

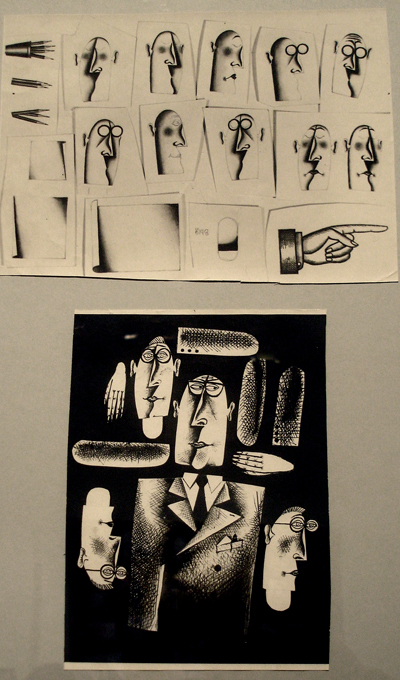

В «Человеке в рамке» все говорит само за себя. Этот фильм не надо расшифровывать, хотя весь он условен — и драматургически и изобразительно. Вообще говорить о драматургии, о смысловой части «Человека в рамке» невозможно в отрыве от изобразительного ряда картины, настолько слитны, нераздельны здесь драматургия и изображение, настолько в едином ключе они решены.

Кажется, Хитрук, замышляя вещь, «выстраивал» ее рисунками Алимова, кажется, для мультипликации нужно придумать какой-то новый термин — «изодраматургия», что ли...

И образы здесь — мультипликационные. Я употребляю множественное число, ибо считаю, что в фильме два образа, два главных действующих лица — это человек и рамка (так же, как в «Портрете Дориана Грея» — это Дориан и портрет, а потом уже все остальные).

Человек. Это, конечно, не человек. Не характер, даже не обозначение какой-то одной характерной человеческой черты. Это человекознак, обозначение человека. Изобразительно он плоский, сложенный по схеме из рисованных блоков. Серый, с сереньким румянчиком на щеках, резко, контурно очерченный, с серыми, безжизненными складками на пиджаке. Бумажный, бездушный. Ему не отведено в фильме ни одного живого человеческого слова, ни звука, только какая-то нечленораздельная тарабарщина из согласных и гласных.

Принцип, на котором зиждется изодраматургия фильма, можно определить словом «лаконизм». Лаконична идея фильма, лаконичны его образы. Лаконичны кадры. Режиссер и художник используют плоскость экрана совершенно свободно. Кадр меняет свои рамки, кэшируется, сужается и расширяется, расчленяется. Он наотрез отказывается уподобляться натуральному кадру, он сделан, условен, мультипликационен.

В кадре все «ружья» начищены, смазаны и отлично стреляют. Каждая деталь строго отобрана, полна мысли, несет драматургическую функцию. И прежде всего играет в фильме цвет.

Активно «краснеет» кадр в сцене встречи бумажного человека с боттичеллиевской новорожденной Венерой, в сцене флирта с машинисткой. Вторгаются солнечно-желтые и другие светловирированные фоны в фотокомпозициях (прием не новый, но удачно, к месту, для контраста использованный), отображающих реальную жизнь, бьющую ключом вне каменно-бумажного темного царства. «Сереют» алые розы и разноцветные бабочки, к которым прикоснулся этот человек. Все это примеры колористической драматургии.

...Но вернемся к разговору о закономерности в творчестве Хитрука. Своя тема, помноженная на постоянный творческий поиск новых и новых средств мультипликационной выразительности, и дала тот эпитет, который мы в самом начале этой статьи поставили перед словом «закономерность» — счастливая.

Закржевская Л. Счастливая закономерность // Советский экран. 1967. № 2.