Юрий МИХАЙЛИН: ‹…› как Федору Савельевичу удавалось справляться с такими разными режиссерами, с такими разными мирами? Как он работал с совершенно разными людьми?

Александр ПЕТРОВ: Мне кажется, у него не было (или он не показывал виду) ни любимчиков, ни людей, с которыми ему было бы неинтересно, в которых он не видел бы перспектив. Если говорить про студентов, он очень внимательно и ответственно относился к творчеству каждого, к его судьбе. Нельзя сказать, что он принимал все идеи, но пытался разобраться в каждой из них, ни от кого не отмахиваясь. Ровное отношение ко всем, мне кажется, это вообще черта его характера. Он как-то очень интеллигентно разбирал студенческие работы. Для меня это была совершенно непостижимая форма участия в любой судьбе, в любом творчестве. Он ни разу не сказал «мне это не интересно». Если его не устраивала идея какого-то режиссера, он начинал ее анализировать, находить ее корешки, пытался показать, как можно интересно развить эту идею. Он не говорил, что идея не интересна как таковая. Он говорил, что развивается она не интересно. У Хитрука очень тонкий вкус на хорошие идеи. Когда мы обсуждали первые замыслы, Миша рассказывал очень запинаясь, стесняясь, не верил сам в свою идею. Это был первый публичный разговор. Наверное, первое или второе занятие, когда мы сидели с мастером и обсуждали наши сокровенные мысли. Миша рассказал идею своего будущего фильма «Черта», и Хитрук подхватил ее с лету: «Это прекрасная идея! Сколько здесь всего заложено! Сколько там потенции! Какая сильная философская идея!» Мы все захлопали глазами, начали разглядывать, что же там за философская идея. И действительно мысль была очень неожиданная, свежая. Сам автор этого не ожидал, а Хитрук ее быстро вычислил. ‹…›

— А как Вам кажется, откуда у него внимательность к каждому студенту?

— Я не знаю. Может, поколение такое. Нет. У меня нет способности это объяснить, найти причину. Есть люди терпеливые, есть люди увлекающиеся, есть люди самовлюбленные, есть люди, которые мало обращают внимания на то, что вокруг происходит. Вот к нему это не относится. Это человек очень любознательный, очень внимательный. Если уж через его судьбу проходит какая-то еще судьба, он, конечно, очень ответственно к этому относится. Мне кажется, он просто понимает, что талант — дело редкое. Может, не совсем редкое, но все рано уникальное. Мне кажется, он понимает, что люди, которые как-то попадают в его пространство, что это люди особенные, талантливые люди. То есть для него это как какой-то код, как знак, что этот человек особенный. Он относится к этому человеку на равных и старается, чтобы он не потерялся, не утонул, не разуверился в своем даре. Такое бывает. И на курсах такое происходило. Но талантливых он видел, старался поддерживать. Были, конечно, и талантливые лоботрясы. Таких было мало, но, в общем, был такой случай, когда пришлось отчислить одного студента просто потому, что человек не старался. Пришел вроде многообещающий парень с задатками, но через год все это обещание совершенно развалилось. Я думаю, что Хитруку это решение отчислить человека стоило, конечно, огромного труда и внутренней борьбы.

—То есть он воспринимал каждого человека, который попадал в его поле зрения, как часть своей собственной судьбы?

— Я не знаю, своей собственной судьбы или нет, но он ответственно относился к человеку, который пересекался с ним. Мне кажется, он пытался сделать все возможное, чтобы этот человек не пропал. Чтоб он состоялся. ‹…› Для него было важным, чтобы человек не стал вторым Хитруком (или, там, Норштейном), но чтоб он стал тем, кем он родился — Ивановым, Петровым, Сидоровым. ‹…›

Очень важно почувствовать дыхание той атмосферы, которая была на курсах. Там какая-то своя была сила, свое электричество. Не повторялось это больше у меня в жизни, я такого не помню. Отчасти мы этим до сих пор питаемся. Теми воспоминаниями или той энергией, которая там была. Мы, наверное, тоже были участниками создания этого электричества, этого электрического поля, но, конечно, без Хитрука, без других мастеров этого бы не было. Это уникальные совершенно таланты. Я имею в виду профессорский состав. Там была большая команда. Хитрук, Хржановский, Норштейн, Назаров, Бардин и Угаров. Мастерские, в общем-то, все время пересекались. Не было никакой изоляции. Практически все обсуждения проходили в одной комнате в смешанном составе. Все занятия, встречи с другими режиссерами, с композиторами, с операторами тоже всегда бывали совместно. Все мастерские в таких случаях перемешивались. Задания тоже давались всей группе, всему набору. Делились мы, только когда уже по заданию приносили какие-то свои вариации. Персонажи, раскадровки, какие-то части фильма — вот это обсуждалось с мастерами. Но довольно часто все ходили на занятия и к Хитруку, и к Норштейну, и к Хржановскому. Было достаточно такое движение неорганизованное. Они все давали разное, все давали особенное, все давали нужное и пропущенное через свою внутренность. Все были ценны, и все дополняли друг друга. Но Хитрук, конечно, был главным. Может быть, в силу возраста, в силу статуса патриарха русской анимации. Он был такой негласный руководитель всех педагогов. Даже скорей не был руководителем, но так считалось. Да он так и остался, наверное. Не нужно было ничего называть, просто было понятно, что он главный. Патрон, скажем так. ‹…›

— Интересно, что когда смотришь фильмы Хитрука, возникает впечатление, что автор — довольно молодой человек. Как Вам кажется, за счет чего ему удается сохранять в себе такую внутреннюю молодость?

— Да! Мне кажется, что он до сих пор такой же молодой. Ну, да — физика. Она мешает этой молодости выплеснуться. Но там молодость так гуляет, так кипит, так бурлит, что эта поверхность, она ее насилу сдерживает. Молодость! Не знаю причины. Не знаю почему. Вот так Господь положил, видимо, человеку столько сил и столько оптимизма, радости, столько веры в лучшее. И то, что этот человек до сих пор не устает удивляться тому, что происходит и в мире, и в мире искусства — это, конечно, удивительно. Наверное, там все истоки.

— В удивлении?

— Ну, да. Вот в этой готовности быть, жить с раскрытыми глазами, в готовности удивляться, в готовности получить счастье от чего-то нового, свежего, человечного. Я не знаю, я говорю банальности. Все это, может, и не главное. Но у меня... Я завидую ему. Вы сказали, что смотрите фильмы и удивляетесь им. Я тоже, когда смотрю его фильмы, мне кажется, что их сделал молодой человек. ‹…›

— Мы нашли стенограмму одного занятия вашей мастерской. Датировано четырнадцатым января восемьдесят седьмого года.

Михаил ТУМЕЛЯ: О! Так это самое первое занятие с Хитруком. Это как раз, когда мы только поступили. Мы приехали на курсы пятого января. Ну, да, где-то четырнадцатого, по-моему, было первое занятие с Хитруком. Я, кстати, его очень хорошо помню, потому что у меня было ощущение какого-то ужаса. Все пришли на курсы и думали: «Вот мы сядем за парты, нас будут учить. Серьезный учитель Хитрук расскажет нам, как делать анимацию». А Хитрук сел и сразу спросил: «У кого какие идеи?» Все сразу: «Оп!» Ведь пришли будто с наушниками, а нужно было уже с рупором приходить. Возникла пауза, которую закрыл Валера Токмаков. Он изложил свою задумку. Не знаю, насколько она была сформировавшаяся. Он рассказал, и тут — раз, вроде как опять пауза. А у меня еще со школы такой остался комплекс, что если пауза, значит, учитель сейчас начнет гневаться, и на всех нас полетят громы и молнии. И я изложил идею — не выстраданную, не выношенную, не что-то теплое и родное, а просто первую попавшуюся. Еще в Минске я что-то такое придумал, что здесь и рассказал. «Ну, — думаю, — расстреляют, но, по крайней мере, время потяну». Я рассказал, и реакция Хитрука — не помню, как точно она звучала, — меня просто поразила. Какой-то мой бред, то, что я и сам не сильно ценил, Хитрук вдруг практически утвердил. Практически со следующего занятия я приступил к выполнению этой курсовой. Я был первым, у кого тема была утверждена. Но зато потом сколько я помучился с тем, как эту тему реализовать — это уже другое хождение по мукам. Потому что тема — это понятно, на словах все можно рассказать. А как ее воплотить в форму? Тут уже участвовали все: и Хитрук, и сколько колкостей я наслушался от Норштейна, от Назарова. Потому что варианты приносились самые бредовые. Но основу и главный ход этой идеи дал Хитрук. Я до сих пор ему благодарен и не понимаю, как ему удалось рассмотреть за всем этим то, что может получиться. Мне до сих пор кажется, что это один из моих лучших фильмов. ‹…›

У нас у всех были мастера. Формально все делились по группам. Были группы Хитрук—Бардин, Норштейн—Назаров, Угаров—Хржановский. Но по-хорошему все равно мы были детьми полка. То есть любой слушатель, курсант мог прийти для консультации к Хржановскому, не смотря на то, что он студент Норштейна. Или к Хитруку. На всех занятиях, которые проводил Хитрук, на обсуждениях мы все равно были вместе. Так что это деление по мастерским — оно довольно условное. Хотя каждый из нас писал, у кого он будет учиться. Как работал Хитрук? Во-первых, это разбор «по костям». Ты рассказываешь, что придумал, и, как правило, еще опыта нет ни в тайминге, ни в изложении идеи, ни в том, сколько, допустим, придуманное тобой действие займет времени. Потому что в анимации время отличается от актерского показа или еще от чего-то. Ты не можешь показать в реальном времени. Ты можешь либо сделать всю сцену, показать, и тебе скажут: «Нет. Ты не прав». Но это слишком дорогой путь. Поэтому ты какими-то раскадровками, схемами пытаешься прояснить мастеру суть твоей идеи. И он, насколько хватает его пыла, добросовестности, пытается вникнуть в весь этот бред и наставить его на конструктивный лад. Опять же, исходя из своего опыта. А у Хитрука же еще был очень хороший анимационный опыт. Я однажды увидел хитруковскую раскладку музыкально-шумового ряда, которую он давал композитору для того, чтоб писать музыку к «Винни-Пуху». У него были такие вычерченные схемы, большие, длинные. Прямо по секундам там все расчерчено, раздроблено по линеечке. И он там с хронометром прямо посекундно расставлял все музыкальные акценты: «Пум-пурум опилки... Та-та-та-та-та...». Меня этот труд просто поразил! Но это, наверное, только Хитруку присуще. Хотя говорят, на «Союзмультфильме» это было нормальной практикой. Ведь музыка и звук писались до процесса изготовления «Винни-Пуха», и композитор уже имел такой темпоряд, в котором основные акценты были выставлены: «Тун-тудун-тудун... брын! Тан-таран-таран-таран-таран-пам-пам... (напевает мелодию из „Винни-Пуха“) Тан-таран-таран...» Смена ритмов, смена настроения, смена действия — это у Хитрука уже было, оказывается, продумано и заложено в партитуру еще до того, как к ней приступил композитор. Это насколько же он сконцентрированный человек! Пытающийся внутренним взором проникнуть в идею, зафиксировать ее во времени еще в схеме. ‹…›

Я хорошо помню, что Хитрук очень радовался, когда человек раскрывался с неожиданной стороны. Когда нас набирали, каждый создавал какое-то о себе представление — своими вступительными работами, собеседованием и прочим. И вот я помню, когда мы сдавали первую курсовую по мультипликату, мастера смотрели, и, видимо, у них сложилось впечатление о Саше Петрове как о серьезном мыслителе. Все его знали как художника, который все время серьезничает, а он сделал довольно смешную походку строителей, которые укатывает дорогу. Хитрук радовался, как ребенок, что у Петрова «есть юмор», все нормально. Потому что он побаивался, что Саша пересерьезнит все дело.

Когда Хитруку нравилась идея, это было лучше медали — если ты сумел как-то зацепить Хитрука и тем более получить от него одобрение. Страшнее было, когда кто-нибудь показывает материал, а Хитрук говорит с каменным лицом: «Смешно». Сразу сердце в пятки падало: «Хорошо, что не мне сказал». ‹…›

Когда у человека есть зрение, опыт, и он еще может все это сформулировать — такому педагогу нет цены. Потому что есть педагоги, которые, к сожалению, не могут формулировать. Человек может все гениально нарисовать и сделать сам, а как объяснить другому — этого не дано. Вот Хитруку-то как раз дано, он может найти превосходную формулу, блестящую формулировку. И хотя он все время отдавал пальму первенства Норштейну, потому что Норштейн давал задания, игры на ассоциации, на какой-то поэтический ход, я думаю, Хитрук не в меньшей степени поэт. Но он как-то всегда скромничал: «Это к Юрию Борисовичу. Он в этом больше понимает». Хитрук себя немножко позиционировал как «технократа». Но это, мне кажется, все-таки от его какой-то природной скромности. Потому что он нежнейший человек. Еще из-за этого очень хотелось ему соответствовать.

Он очень здорово разбирает фильмы. Например, «Белоснежку» или «Бэмби» своего любимого Диснея. Мы садимся у монтажного стола, нажимается педаль, пленка крутится, останавливается эпизод, и Хитрук прямо «по костям» разбирает игру Филина. Или, например, в фильме «Меч в камне» есть замечательная любовная сцена с белкой. Он превосходно чувствует все тонкости игры. Я слышал, коллеги-аниматоры старшего поколения говорили, что «для Феди Хитрука, может, динамика — это не его», для этого были Дёжкин и другие, но вот лирическая разработка сцены с рассказчиком, с отыгрышем эмоций — это вот хитруковское. Это видно и в эпизоде с Оле-Лукойе из «Снежной королевы». За монтажным столом он видит все тонкости сцены и может на них указать неопытному глазу молодого аниматора.

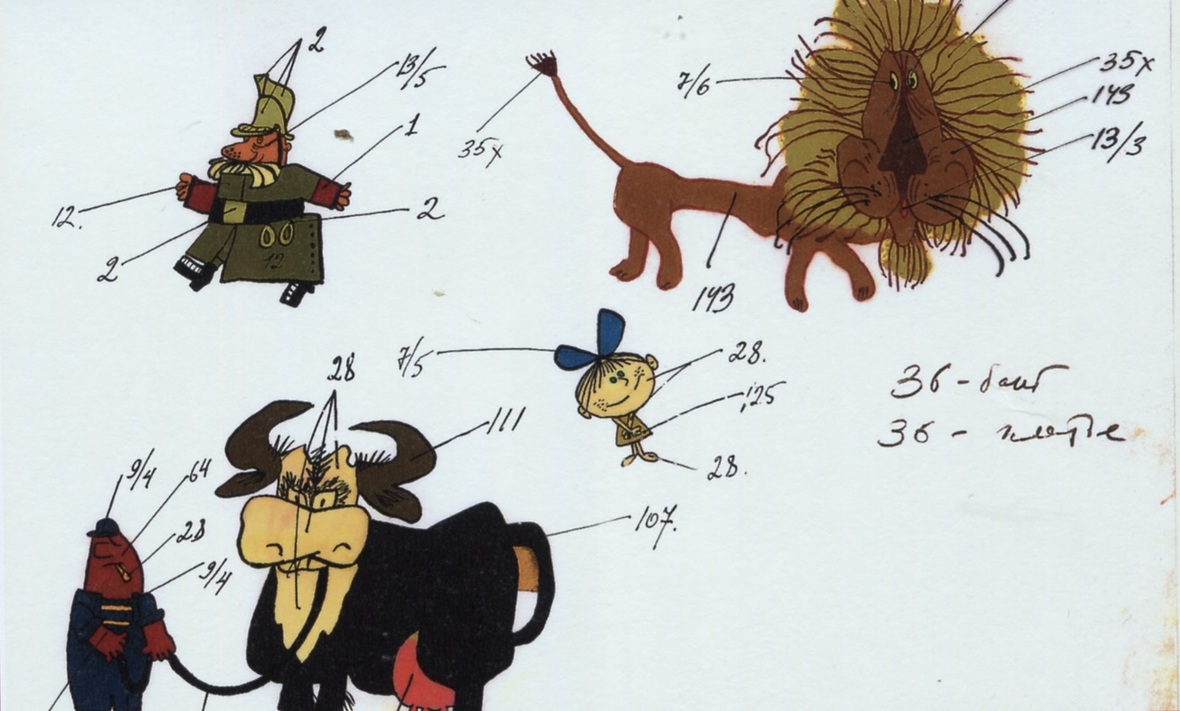

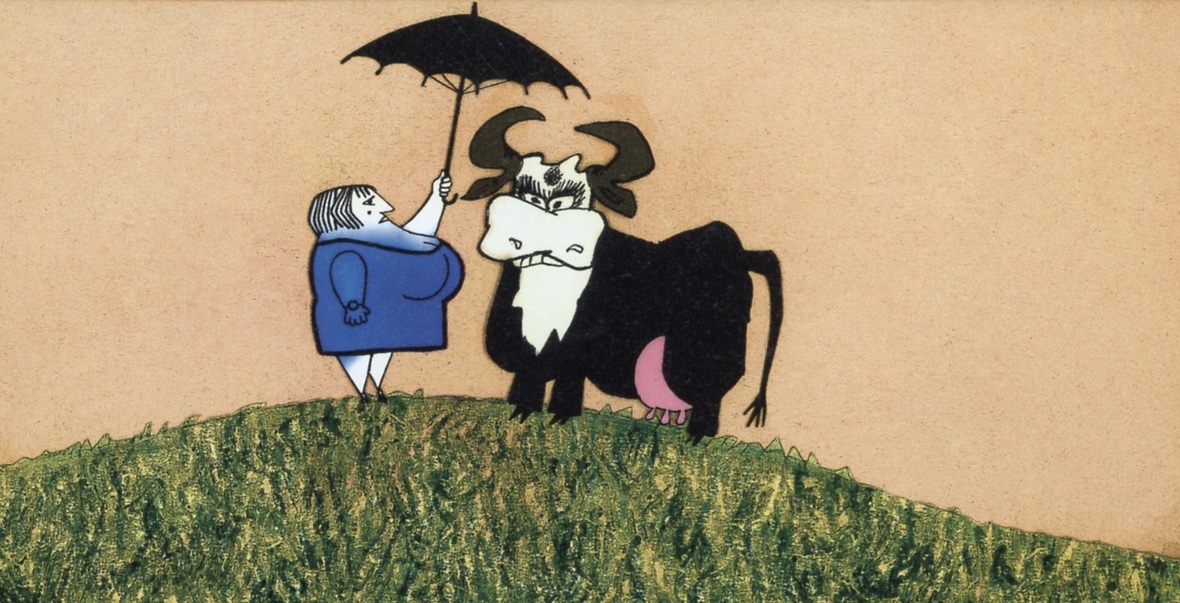

‹…› основным положением всегда был постулат, что режиссуре нельзя научить, что нет жестких законов. Мастера разбирали с нами и свои фильмы, и фильмы западные, а иногда, например, Норштейн разбирал эйзенштейновскую цветную вставку в "Иване Грозном" —работу с образом, с цветом. Трудно выделить основной круг тем Хитрука, но, мне кажется, одним из главных можно назвать разговор о стратегии режиссуры. На одном из занятий Хитрук нам сказал, что первый вопрос, который должен задавать себе режиссер — "Чем я буду удивлять?" И, в общем-то, это правильно. ‹…› Потому что Хитрук, он же оставался экспериментатором в большей части своих фильмов. Особенно в ранних. В «Топтыжке» работа с мягкой фактурой, в «Бонифации» какая блестящая работа с ритмом. ‹…›

—На Ваш взгляд, какие основные вещи Хитрук старается передать своим студентам?

— Мне кажется, прежде всего, любовь к искусству анимации. Потому что тогда еще у аниматоров оставалась какая-то обида на критику за ту роль, которую они отводили анимации. Хотя я думаю, что сейчас не сильно все поменялось. Хитрук нам попытался передать свою любовь к этому необычному, интересному, уникальному в своей синтетичности виду искусства. Обучая нас, он пытался объяснить, что мы несем ответственность за свой выбор, что и от нас требуется что-то, раз уж мы взялись за такое сильнодействующее средство, как анимация; что мы должны ему соответствовать, должны что-то нести зрителю, удивлять не просто трюком или выходкой, а нести, как сейчас любят говорить, какой-то message. И еще, мне кажется, требовательность к самому себе в профессии, понимание того, что если ты взялся за режиссуру, одно движение твоего пальца заставляет сдвигаться горы, на тебя работают цеха — заливщики, прорисовщики и все прочие. Ты не можешь быть расслабленным, рассредоточенным: «Ай, ну ладно! Так сделали — выкинуть это, и щас будем по-другому». Бывают, конечно, моменты, когда наступает тупик, действительно приходится переделывать и требуется большое мужество. Хитрук учил нас такому мужеству режиссера, ответственности за принятие решений и пониманию того, что твои решения отзовутся на работе других людей. Потому что анимация — коллективное творчество. ‹…›

Ярославль, 2 февраля 2005 года

Петров А., Тумеля М. Наука удивлять [Интервью Ю. Михайлина ] // Федор Хитрук. Профессия —аниматор. Т. 2. М.: Гаятри, 2007.