В 1965 году на меня свалилось счастье, которое длилось почти двенадцать лет — я пришел в группу Ф.С. Хитрука и был ассистентом художника-постановщика С. Алимова на фильмах «Каникулы Бонифация» и «Человек в рамке», а позже, с пришедшим к Хитруку замечательным художником В. Зуйковым, мы вскоре стали работать только в тандеме. Это были «Фильм, фильм, фильм», три фильма о Винни-Пухе, «Остров», «Дарю тебе звезду», «Икар и мудрецы», а также вставки в игровые фильмы и даже в документальный фильм о Брежневе, где я под мудрым руководством Хитрука даже подпольно дебютировал как режиссер.

Вообще-то, Хитрук — это наше все! Конечно, за годы работы в его группе много всякого случалось, но всегда было интересно. И чем труднее, тем, в конце концов, интереснее.

Интересно было, прежде всего, потому, что каждый новый фильм Хитрука был действительно новым, не похожим на предыдущий, и для каждого нужно было найти свою дорожку.

А однажды было совсем уж неожиданное начало.

1973 год. Весна. В комнате двое: Володя Зуйков и я. Настроение, не смотря на погоду, неважное: на стадии сценария была прервана работа над фильмом «Дикий Запад».

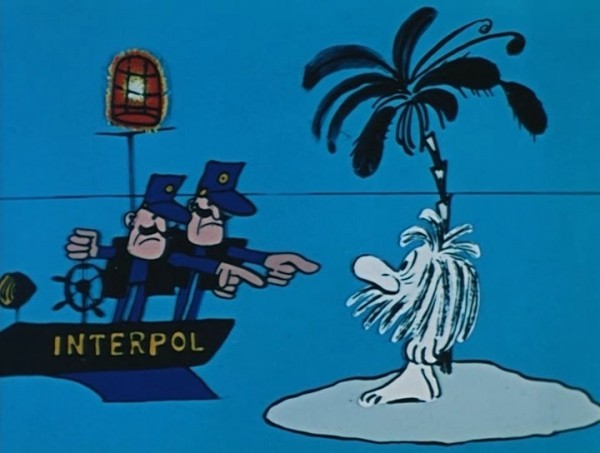

И тут входит Хитрук и говорит с порога: «Ребята! Есть неплохая идея. Человек на необитаемом острове. В наше время. Нарисуйте все, что может с ним случиться. Встретимся через две недели».

Через две недели мы с Володей принесли все, на что были способны. Хитрук забрал наши наброски и ушел писать сценарий. Так начинался фильм. Назвали его «Остров».

На «Винни-Пухе» Федор Савельевич сидел с нами, обкатывал то, что получалось, ругался и только что не дрался. Поначалу Володя Зуйков принес совершенно невообразимого персонажа. Это был не медвежонок, а взбесившийся одуванчик, существо неопределенной формы: шерстяное, колючее, будто сделанное из старой швабры, потерявшей форму. Уши — как будто их кто-то жевал, но не успел отъесть одно из них. Нос где-то на щеке, разные глаза, да и вообще все у него врастопырку. Но что-то в этом было! И Хитрук схватился за голову: «Черт, что это вы придумали!» Он всегда хватался за голову, и все выражения крайнего возмущения или удовольствия — все начиналось с «черта». Сели за этого несчастного зверя и, в конце концов, под руководством Хитрука выровняли.

Форма-то его проста, да неспроста. К ней мы шли долго. Но «играть» Винни-Пухом было достаточно трудно. Давайте порассуждаем. Поскольку изначально он обжора, то не мог быть худым. Значит, наклоняться он должен всем телом, поворачиваться всем телом, смотреть вверх тоже всем телом. Башку повернуть сильно он не может, только чуть-чуть. И вот поскольку наш Винни-Пух весь состоит из невозможностей, то попробуй с ним что-то сделай! Но тут-то и появляется интерес. Ты начинаешь искать тоже физически невозможные положения. Вспомните, как Винни-Пух заглядывал в нору. Он весь переваливался вперед, зад занимал место головы, а нужно было еще найти равновесие всего этого кошмара. Такого положения у нормального персонажа быть не может. Сколько я бумаги изрисовал!

Сейчас мне за шестьдесят, но я до сих пор не могу избавиться от детской восторженности перед обаянием Хитрука. Взгляните на его лицо. Некоторые находят, что оно мрачно, и подозревают его владельца в недоброжелательности. Эти «некоторые», вероятно, не хуже нас с вами, простим их ненаблюдательность и поспешность выводов. Хитрук не мрачен. Он сосредоточен. Ему есть о чем подумать: кроме трудных своих забот на нем еще и общая наша поклажа — со всей страны мультипликаторы со своими жгучими проблемами сначала идут к нему, а уже потом туда, куда выписана командировка.

И надо видеть, как, встретив доброго знакомого, Хитрук мгновенно выходит из «габеновского» состояния, как загораются его глаза. И, боже мой, как весел и остроумен Хитрук в дружеской компании!

Я сижу за своим столом, я исчеркал и изорвал кучу бумаги — нет надежды, что все это станет когда-нибудь сценарием. Хочется все бросить. Но кажется, что вот сейчас войдет Федор Савельевич и скажет: «Эдик! Есть неплохая идея...»

***

Утро. Амбар[1]. Хитрук мрачно разглядывает эскиз.

— Володя! (Это он Зуйкову.) Ч-черт! Что вы тут накрутили? Это же очень сложно. У нас не хватит времени, чтобы весь фильм так нарисовать!

Зуйков начинает капризно качать авторские права. Но Хитрук уже на другом фланге сражения.

— Эдик! (Это мне.) Ч-черт! Когда, наконец, вы перестанете ковыряться с этой сценой? Такими темпами мы никогда картину не закончим!

— Но, Федор Саве...

Однако Хитрук уже скрылся в своем маленьком сыром кабинете, откуда он выйдет только к обеду, если не забудет. Володя Зуйков продолжает рисовать свои потрясающие завитушки. А я уже в сотый раз пытаюсь найти персонажу выражение лица.

В середине дня мы смотрим черновые пробы в малом зале. Тут черти посыпались гуще. На обратном пути в амбар происходит нечто новенькое: Федор Савельевич закуривает сигарету, некоторое время смотрит на нее с укоризной.

— Ч-черт! Или сигареты стали хуже, или я лучше...

После просмотра Хитруку не до нас — он в сыром кабинетике одаривает чертями мультипликаторов.

И Володя Зуйков красиво выводит чудесные завитушки. А я выражение лица персонажу то сотру, то нарисую.

К концу рабочего дня Хитрук появляется из своей норки. Смотрит, чего мы тут натворили. Думает. Может, вспоминает виденное днем на экране, кто ж его знает, что у режиссера в голове, потом возвращается от своих мыслей к нам.

— Ч-черт, а ведь неплохой фильм может получиться!

Мы с Володей идем по домам, а наш режиссер остается до ночи под канцелярской лампочкой, и что он там самому себе говорит, мы можем только догадываться.

...Ну, конечно, не так все было нехитро и прямолинейно, как выглядит в этом шарже. Федор Савельевич, разумеется, чертыхался (он и теперь это делает с удовольствием), но видели бы вы его, когда он смеется! А какой он рассказчик! А как он остро все видит и чувствует!

Давно я работаю, как говорится, самостоятельно. Покушал твердого режиссерского хлебушка, а все вспоминаю с благодарностью те дни, вернее, двенадцать лет, когда работал с Хитруком. Испытываю просто сыновнюю тягу к этому мудрому, доброму, остроумному, замечательному человеку. Я и сейчас, кажется, предложи мне Хитрук, брошу все свои дела и пойду к нему.

Назаров Э. «Эдик, есть неплохая идея» // Хитрук Ф. Профессия — аниматор. Т. 2. М.: Гаятри, 2007.

Примечания

- ^ Амбар — бывшее жилое помещение во дворе «Союзмультфильма», постройки XIX века, художественной, исторической и иной ценности не имеющее, кое-как приспособленное под место работы.