Родился 6 сентября 1937 года в Сегеже (Карелия) в семье военного-инженера. Отец — Федор Григорьевич Шпаликов, мать — Людмила Никифоровна Переверткина. Брат матери, Семен Никифорович Переверткин, генерал-майор с 1944 года, участвовал во взятии Берлина, c 1946 года служил в военном министерстве, в 1956–1960 годах — заместитель министра МВД СССР. Отец погиб на фронте в 1944 году. Армия —...

Биография

06.09.1937

Сегежа (Карело-Финская АССР)

01.11.1974

Переделкино

режиссер, сценарист

Родился 6 сентября 1937 года в Сегеже (Карелия) в семье военного-инженера. Отец — Федор Григорьевич Шпаликов, мать — Людмила Никифоровна Переверткина. Брат матери, Семен Никифорович Переверткин, генерал-майор с 1944 года, участвовал во взятии Берлина, c 1946 года служил в военном министерстве, в 1956–1960 годах — заместитель министра МВД СССР.

Отец погиб на фронте в 1944 году. Армия — часть семейной истории — предопределила выбор места учебы для Шпаликова еще в детстве: в 1947 году после двух лет в обычной школе военкомат перенаправил его в Киевское Суворовское военное училище. Первые литературные опыты пришлись на время учебы: дневник, рассказы, стихи, в которых сильно ощущается влияние Маяковского. В 1956 году во время учений был ранен, медкомиссия признала его негодным к военной службе, в августе того же года он поступил на сценарный факультет ВГИКа. Он был незауряден, талантливый, легкий, свободный: об этом рассказывают те, кто с ним учился: «Шпаликов ‹…› и привнес с собой дух свободы, не только социальной, но и личной. А еще — некий романтизм, скрытый под “легкой болтовней”»[1]; «Фамилия Шпаликов просто как птичка летала по всем коридорам, ее повторяли и режиссеры, и сценаристы, и операторы. Необычайно он был знаменит»[2]; «казалось, что он не просто ходит по институту, а словно все время взбегает вверх по лестнице»[3]. Но, возможно, это было «легкое дыхание», которое «рассеялось» в «холодном весеннем ветре». Мистификатор, фантазер, сочинитель песен и стихов, талантливый сценарист — он казался людям своей среды и своего поколения — любимчиком судьбы, «Моцартом без Сальери» (перефразируя П. Финна). Но один из первых его учебных сценарных этюдов «Человек умер» написан на тему реакции студентов и преподавателей института на собственное самоубийство; по жанру — комедия, но реальная смерть создает искушение увидеть в этой шутке тщательно скрываемую трагедию.

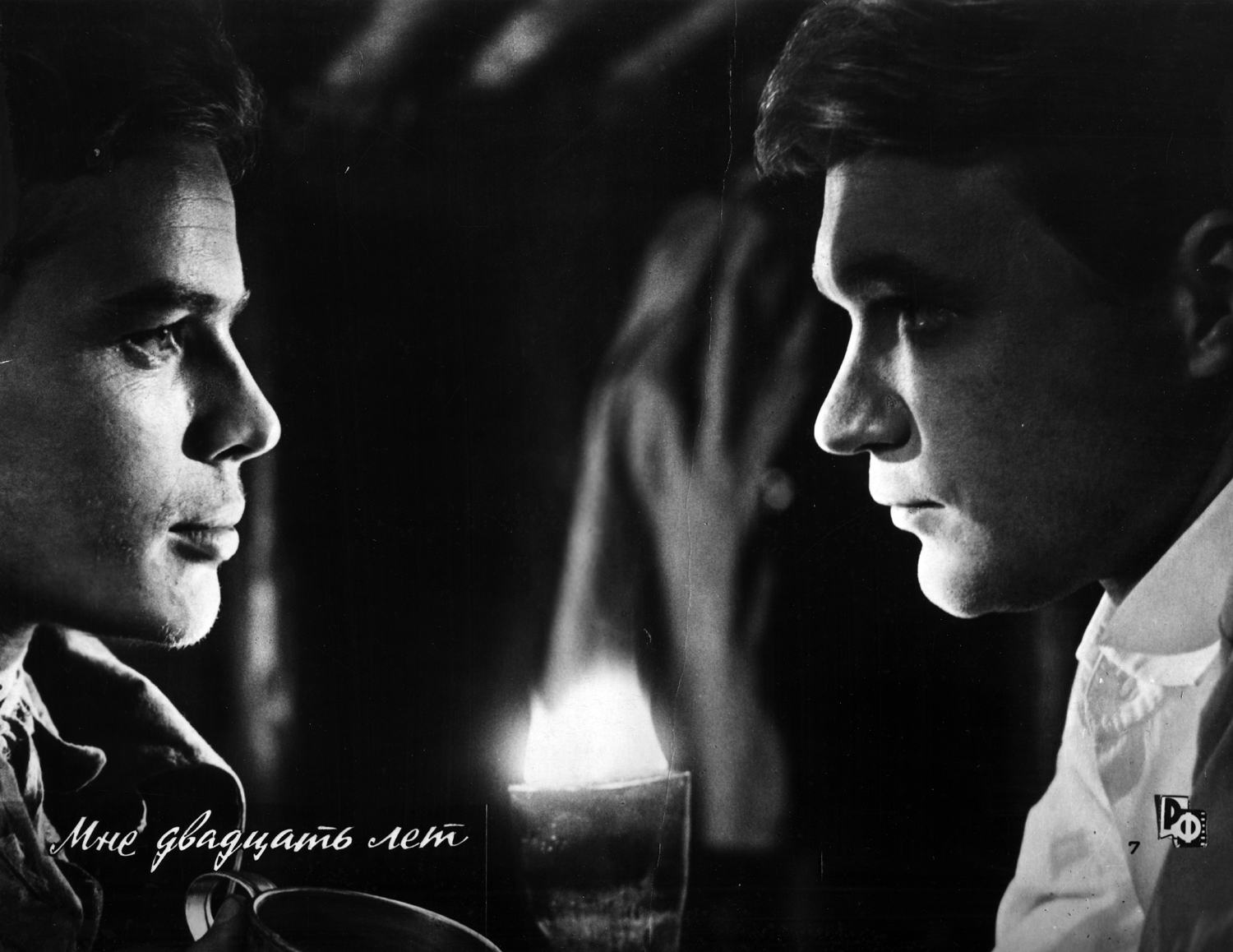

В 1959 году Марлен Хуциев начинает работу над сценарием фильма «Застава Ильича» — о поколении «детей XX съезда». В качестве второго сценариста он приглашает Шпаликова, тогда еще студента. Шпаликов сумел привнести в сценарий воздух времени, где «атмосфера была важнее, чем слова»[4]. И это была не эйфория освобождения и несколько сентиментальной общественной солидарности (обстановка поэтического вечера в Политехническом музее): «Герои шпаликовского сценария чувствуют прежде всего беспокойство и тревогу, а вовсе не беспредельную радость созидания и свободы»[5].

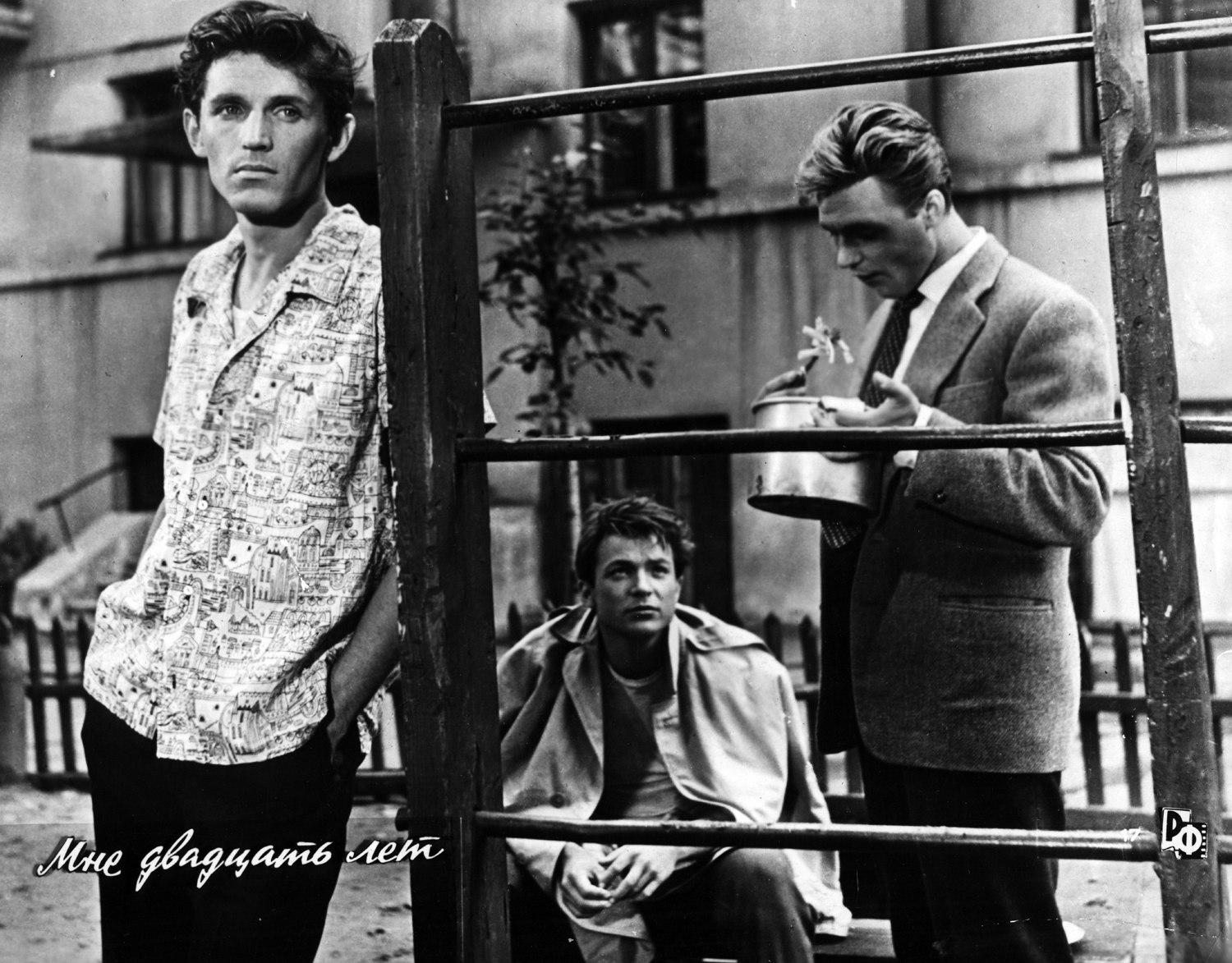

В декабре 1962 году фильм был принят на студии им. Горького, а в марте 1963 года на встрече с «деятелями культуры» Хрущев обрушился с критикой на «Заставу Ильича»: «Даже наиболее положительные из персонажей фильма ‹…› не являются олицетворением нашей замечательной молодежи. Они показаны так, что не знают, как им жить и к чему стремиться. И это в наше время развернутого строительства коммунизма ‹…›!»[6]. Через несколько дней студия потребовала доработать фильм с учетом партийной критики. М. Хуциев вынужден был согласиться. Режиссера заставили вырезать и переснять целые сцены, Шпаликова — переписать сценарий. В прокат фильм вышел под измененным названием «Мне двадцать лет» в 1965 году (в 1988 году он будет восстановлен и показан в авторской версии).

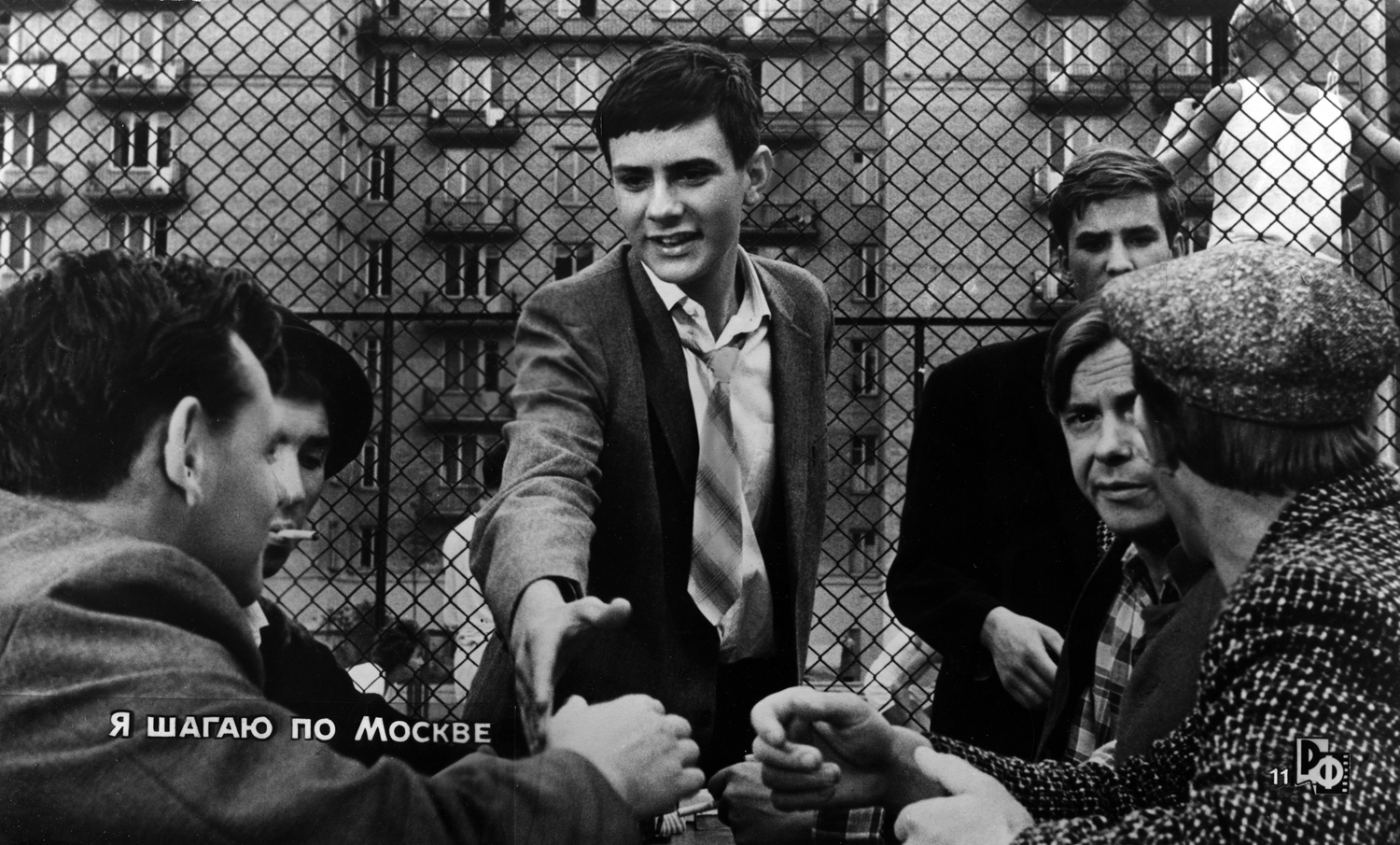

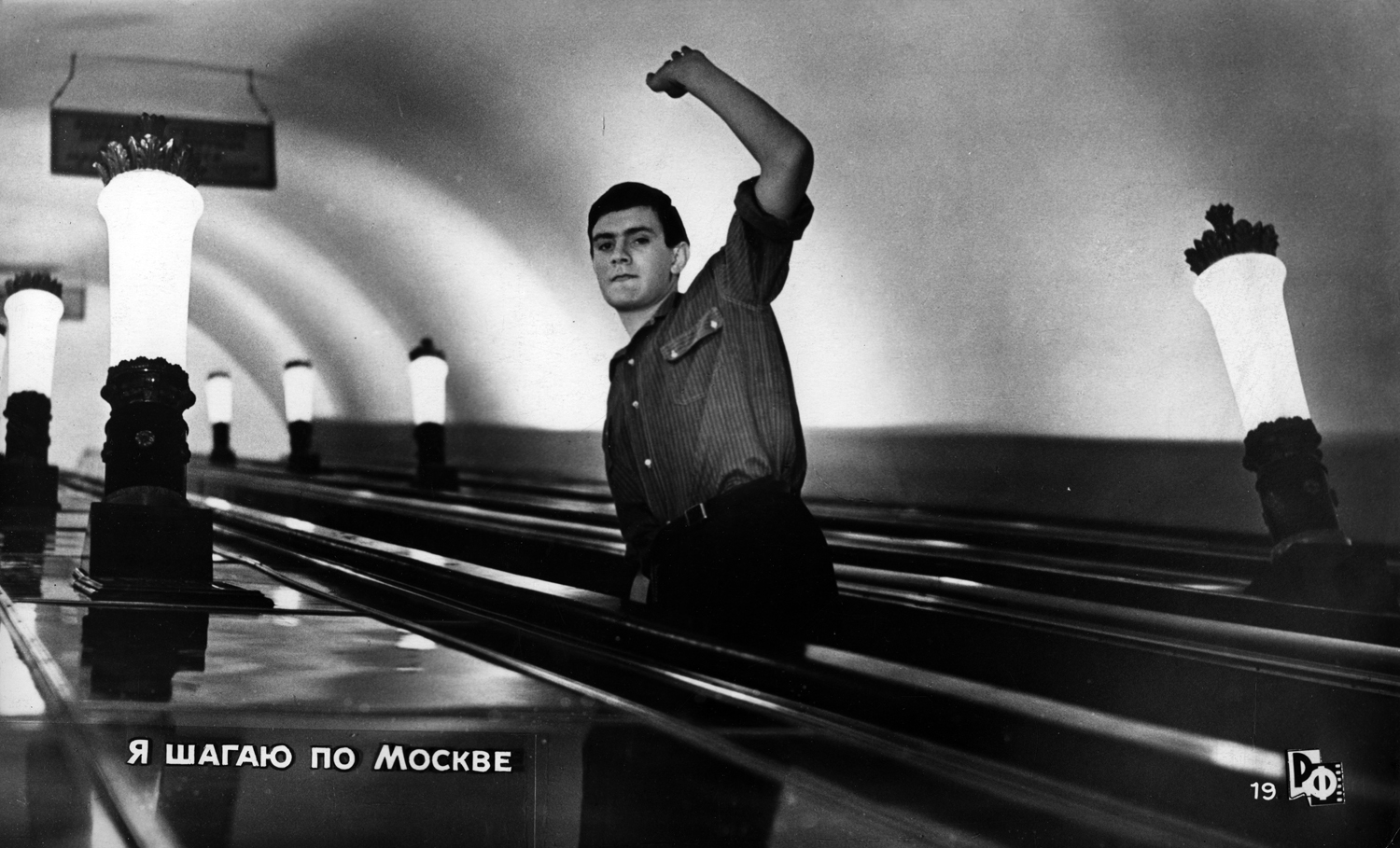

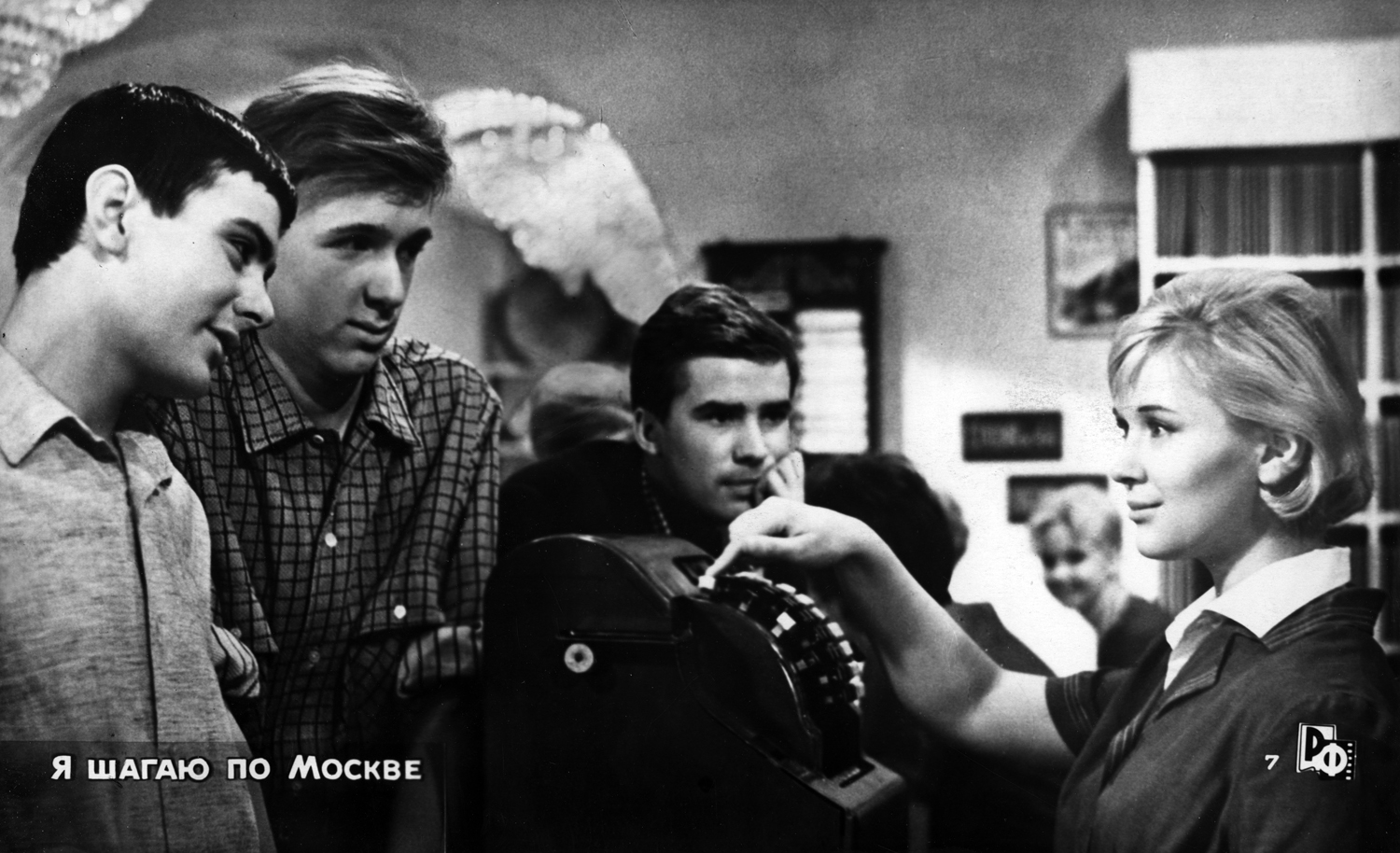

В 1963 году Георгий Данелия начинает съемку лирической комедии «Я шагаю по Москве» по сценарию Шпаликова, который задал фильму легкий ритм танца, скольжения — почти в невесомости. Шпаликовская Москва в картине: «город юных и легких на подъем. Здесь юноши ходят пружинистой походкой, а девушки почти всегда вальсируют под теплыми струями дождя... Здесь легко находят новых друзей — и легко расстаются с ними. ‹…› Здесь настоящее братство связывает первых встречных и просто прохожих, и нет, пожалуй, у нас более легкокрылого фильма об эпохе шестидесятых»[7]. Эта атмосфера стала средой обитания для круга его сверстников: он «построил нам здание нового и новейшего русского кинематографа»[8]. В фильме звучит песня, Шпаликов сочинил для нее стихи на музыку Андрея Петрова. Эта песенка стала одной из самых популярных в 1960-е, как и сам фильм, с успехом прошедший по экранам (20 млн зрителей в год выхода).

В 1966 году Шпаликов как режиссер снимает «Долгую счастливую жизнь» по собственному сценарию, который он посвятил «Памяти Жана Виго, моего учителя в кинематографе, да и в жизни»[9]. Этот фильм — шпаликовская эпитафия всей эпохе шестидесятых: «У героя Кирилла Лаврова будущее исчислялось долгими годами ‹…›. Его время пришло. Для героини же и ее автора — нет ‹…› их время, действительно кончилось. ‹…› Сюжет был короткий, злой. Ему уже не хватало шпаликовского дыхания. Героиня не спасала автора, она была обречена не больше и не меньше, чем он. Тогда — из вгиковских воспоминаний, из времени надежд, из благословенной “Аталанты” — он пустил в путь по экрану баржу. По реке времен, не определив конечной остановки, куда доплывет, туда и ладно, словно не в силах завершить фильм титром “Конец”. На премьере в 1966 году фильм зашикали ‹…› у современников нервы не выдерживали»[10].

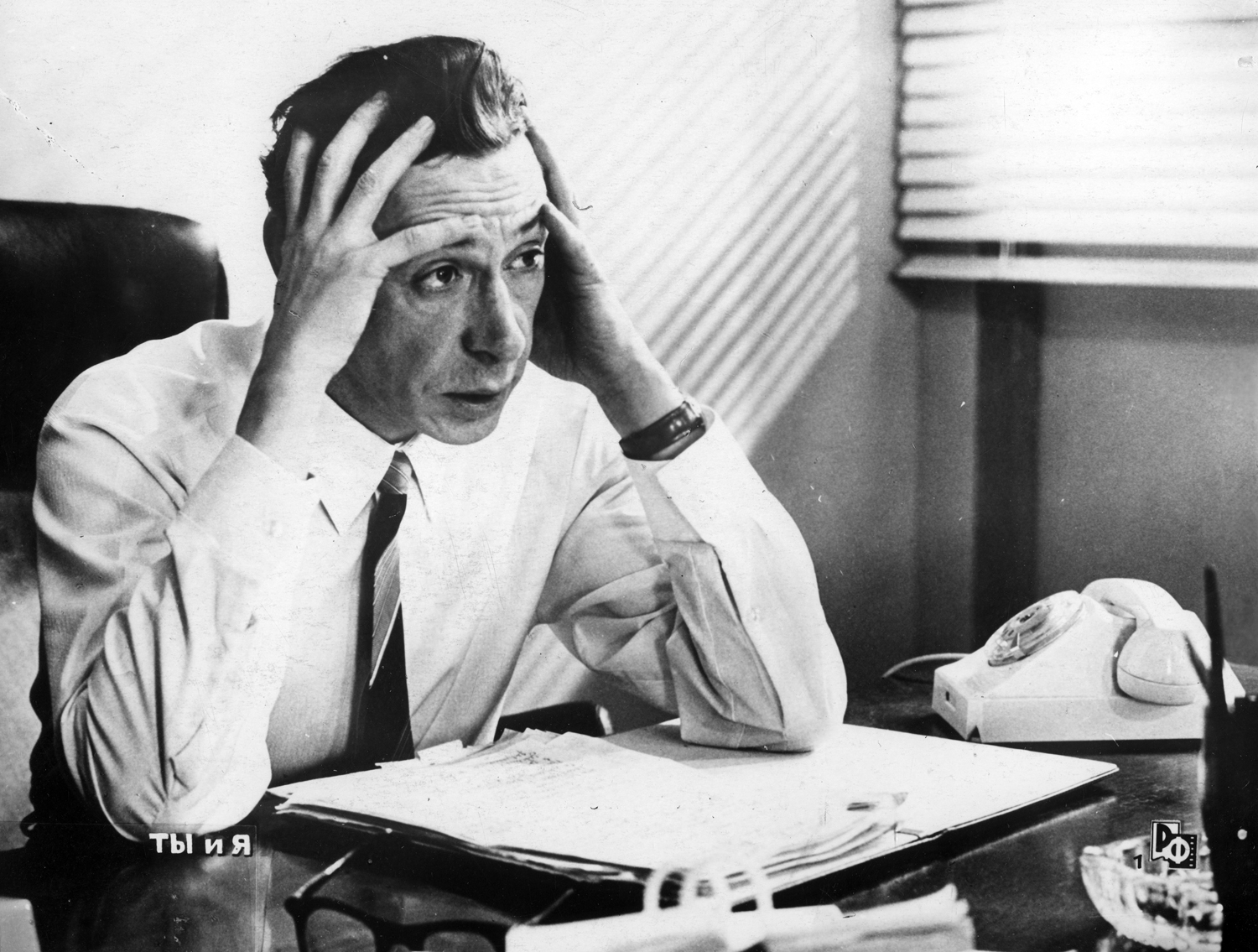

В 1971 году Лариса Шепитько по сценарию, написанному ей в соавторстве со Шпаликовым, снимает «Ты и я»: «здесь состоялась констатация тотального кризиса шестидесятничества, был осознан и запечатлен крах иллюзий»[11].

Дальнейшее: сценарии, по которым невозможно было поставить фильмы («Прыг-скок, обвалился потолок», «Девочка Надя, чего тебе надо»), многолетнее сочинение незаконченного романа, уход из дома, эмиграция Виктора Некрасова, близкого друга, алкоголизм, нищета, — эпилог с трагическим финалом: «Геннадий Федорович Шпаликов, талантливый, умный, тонкий, забулдыга, пьяница, человек, которому так много было дано и который умел давать нам, но недодал ‹…› ушел из жизни, сам себя увел, потому что не мог дышать. Не хватало воздуха... Без него поэту жить нельзя»[12].

Шпаликов совершил самоубийство 1 ноября 1974 года на одной из дач в Переделкино.

Наталья Бочкарева

Примечания

- ^ Клейман Н. «Другая история советского кино» // Киноведческие записки. 2001. N 53.

- ^ [Финн П. О Геннадии Шпаликове] // Воспоминания: Геннадий Шпаликов. Смерть поэта.

- ^ Габрилович Е., Финн П. Долгая и счастливая жизнь // Шпаликов Г. Избранное. Сценарии, стихи и песни, разрозненные заметки. М.:Искусство, 1979.

- ^ Клейман Н. Указ. соч.

- ^ Быков Д. В Москве проходит юбилейный вечер, посвященный 50-летию со дня рождения драматурга Геннадия Шпаликова // Новейшая история отечественного кино. 1986-2000. Кино и контекст. Т. IV. СПб, Сеанс, 2002.

- ^ Хрущев Н. С. Речь на встрече руководителей партии и правительства с деятелями литературы и искусства. 8 марта 1963 года. Цит. по: Искусство кино. 1988. № 6. С. 100.

- ^ Аркус Л., Ковалов О. История вопроса // Сеанс. 1999. №17/18.

- ^ Соловьев С. Асса и другие произведения этого автора. Книга 1. Начало. То да се… СПб.: Сеанс; Амфора, 2008.

- ^ Шпаликов Г. Долгая счастливая жизнь // Шпаликов Г. Стихи, песни, сценарии, роман, рассказы, наброски, дневники, письма. Екатеринбург: У-Фактория, 1998.

- ^ Аркус Л. Долгая счастливая жизнь // Сеанс. 1993. № 8.

- ^ Быков Д. Указ. соч.

- ^ Некрасов В. Взгляд и нечто. Часть вторая // Континент. 1977. №13. С. 18.

Тексты

О волшебном

Геннадий Шпаликов о Жане Виго

С осени у меня особо прямых дел нет…

Из писем 1974 года

«Девочка Надя, чего тебе надо?»

Фрагмент сценария

О чем этот крик

Павел Финн о сценарии «Девочка Надя, чего тебе надо?»

Шпаликовская коллизия

Из интервью Натальи Рязанцевой

Сценарии гибли один за другим

О нереализованных замыслах

Странность главного героя не оправданна

О сценарии «Все наши дни рождения»

Все наши дни рождения

Из заявки на фильм

Я смог бы это сделать…

Просьба о кинопробах на роль в фильме «Моя жизнь»

Опыт потерь

О заявке на фильм «Скучная история»

«Скучная история»

Заявка на сценарий по повести Чехова

Легко и просто

Анатолий Гребнев о творчестве и жизни Геннадия Шпаликова

Гена

Из книги Сергея Соловьева

Вопль, крик, шепот...

Из воспоминаний Виктора Некрасова

В 27 лет очень приятно сделать «Броненосец «Потемкин»

Из статьи 1967 г.

Советский Артюр Рембо

Из воспоминаний Наума Клеймана

Быт глазами поэта

О фильмах по сценариям Шпаликова

История оттепельного кино

Геннадий Шпаликов и кино 60-х

Прошу считать моим соавтором…

О сотрудничестве с Марленом Хуциевым

Моцарт оттепели

Александр Митта о Шпаликове и сценарии «Причал»

Это было явлением всех наших судеб

Друзья и коллеги вспоминают…

Гена был поэтом

Воспоминания Георгия Данелии

Начало

Геннадий Шпаликов во ВГИКе

Смотрел «Смелые люди»

Письма из Киевского суворовского военного училища

Автобиография

Написана при поступлении во ВГИК

Печаль и тревога

Дмитрий Быков о сценариях

Фильмография Геннадия Шпаликова

Кадры из фильмов по сценариям Геннадия Шпаликова

«Я шагаю по Москве». Реж. Георгия Данелия. 1963

«Я шагаю по Москве». Реж. Георгия Данелия. 1963

«Я шагаю по Москве». Реж. Георгия Данелия. 1963

«Я шагаю по Москве». Реж. Георгия Данелия. 1963

«Я шагаю по Москве». Реж. Георгия Данелия. 1963

«Я шагаю по Москве». Реж. Георгия Данелия. 1963

«Я шагаю по Москве». Реж. Георгия Данелия. 1963

«Я шагаю по Москве». Реж. Георгия Данелия. 1963

«Я шагаю по Москве». Реж. Георгия Данелия. 1963

«Мне двадцать лет». Реж. Марлен Хуциев. 1964

«Мне двадцать лет». Реж. Марлен Хуциев. 1964

«Мне двадцать лет». Реж. Марлен Хуциев. 1964

«Мне двадцать лет». Реж. Марлен Хуциев. 1964

«Мне двадцать лет». Реж. Марлен Хуциев. 1964

«Мне двадцать лет». Реж. Марлен Хуциев. 1964

«Долгая счастливая жизнь». Реж. Геннадий Шпаликов. 1966

«Долгая счастливая жизнь». Реж. Геннадий Шпаликов. 1966

«Долгая счастливая жизнь». Реж. Геннадий Шпаликов. 1966

«Долгая счастливая жизнь». Реж. Геннадий Шпаликов. 1966

«Долгая счастливая жизнь». Реж. Геннадий Шпаликов. 1966

«Долгая счастливая жизнь». Реж. Геннадий Шпаликов. 1966

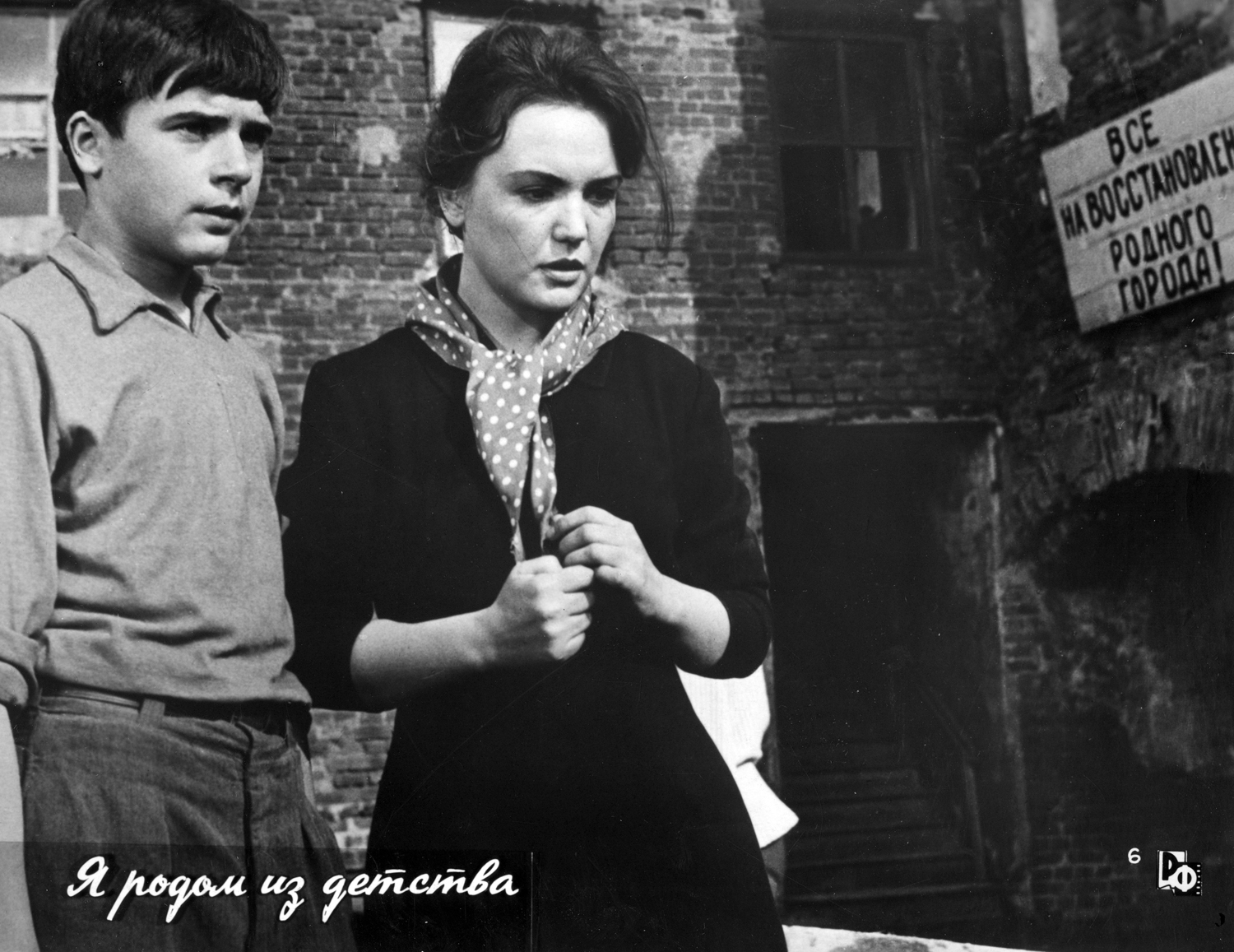

«Я родом из детства». Реж. Виктор Туров. 1966

«Я родом из детства». Реж. Виктор Туров. 1966

«Я родом из детства». Реж. Виктор Туров. 1966

«Я родом из детства». Реж. Виктор Туров. 1966

«Я родом из детства». Реж. Виктор Туров. 1966

«Я родом из детства». Реж. Виктор Туров. 1966

«Я родом из детства». Реж. Виктор Туров. 1966

«Ты и я». Реж. Лариса Шепитько. 1971

«Ты и я». Реж. Лариса Шепитько. 1971

«Ты и я». Реж. Лариса Шепитько. 1971

«Пой песню, поэт». Реж. Сергей Урусевский. 1971