Десятилетие за десятилетием Георгий Данелия легкой походкой преодолевает пересеченную местность «советского кино». Автор шедевров, всегда победитель. Герой баек, академических трудов, лирических эссе, полемических памфлетов и собственных ироничных мемуаров. В антологии афоризмов «классики жанра», которыми популярные радиоканалы пересыпают шлягеры и рекламу, лидируют данелиевские: «Свет, ты меня любишь? Что — да? Да-да или да-нет?&...

Биография

25.08.1930

Тбилиси

04.04.2019

Москва

режиссер, сценарист

Десятилетие за десятилетием Георгий Данелия легкой походкой преодолевает пересеченную местность «советского кино». Автор шедевров, всегда победитель. Герой баек, академических трудов, лирических эссе, полемических памфлетов и собственных ироничных мемуаров. В антологии афоризмов «классики жанра», которыми популярные радиоканалы пересыпают шлягеры и рекламу, лидируют данелиевские: «Свет, ты меня любишь? Что — да? Да-да или да-нет?», «Я тебе один умный вещь скажу, только не обижайся», «Хорошо сидим»...

В классический тест «поэт — Пушкин», «фрукт — яблоко» и т. д. можно было бы включить еще одну позицию. «Известный советский комедиограф» — и каждый второй назовет имя одного из самых печальных авторов отечественного кино. Сорок без малого лет назад Данелия, поставивший к тому времени три с половиной фильма, ни один из которых не походил на другой, запустился с экранизацией «Хаджи-Мурата». Его занимала история жизнелюбивого наиба, гордеца горца, чья тоска по оставленной родине — черная, смертная; чья отчаянная жажда свободы утолима лишь гибелью. Была в этом замысле, в самом строе непоставленного фильма некая последняя прямота и окончательность суждения о жизни. Провидение сочло такого «Хаджи-Мурата» преждевременным для режиссерской судьбы Данелии (десять лет спустя сам он примет решение переснять удачную сцену из «Осеннего марафона», которая раньше времени расставляла все точки над «i», обессмысливая дальнейшее течение фильма). Невоплощенный «Хаджи-Мурат» разлетелся на осколочки-брызги, и всякий раз, когда Данелия решался на новый фильм, такой осколочек попадал ему в глаз, оцарапывал особым образом. Тишайший и добрейший Васин («Слезы капали») из-за злополучного стеклышка стал видеть мир в неприглядном свете, а Данелия в сочиняемых историях обнаруживал и проявлял подспудные хаджимуратовские мотивы, мерцающие сквозь ткань различной фактуры.

Сочинял свои истории не один, всегда сообща. Коллизии и диалоги из сценариев к его фильмам, вошедших и не вошедших в эту книгу, приходили, как правило, в несколько очень разных голов и были записаны несколькими непохожими руками, в том числе — Резо Габриадзе, Виктории Токаревой, Александра Бородянского, Валентина Ежова, Виктора Конецкого, Рустама Ибрагимбекова, Сергея Бодрова. Почти половина включенных в сборник кинотекстов поставлена самим Данелией. Но и в «Анне», и во «Французе», и в «Привете от Чарли-трубача», и, разумеется, в «Джентльменах удачи» на письме различим его голос, в каком бы жанре это ни было исполнено (желающих сверить интонацию отсылаю к двум упомянутым сольным книгам мемуарных миниаютюр «Безбилетный пассажир» и «Тостуемый пьет до дна»). А главное — и здесь, и там обнаруживаются те самые хаджимуратовские мотивы, всегда оркестрованные на особый лад, и наиболее значимый и личный из них — мотив побега. Побега от опостылевших обстоятельств места, времени и образа действий; от себя, почти готового сдаться на милость победительному отчаянию.

Тогда, десятидетия назад, за остановленным «Хаджи-Муратом» последовал фильм «Не горюй!» — и был окрашен решительным и дерзновенным порывом: сбежать прочь из асфальтовой Москвы в благословенный пиросманиевский край, забывшись в разгульной компании доктора Бенжамена и его чудаков-односельчан. Но самолечение комедией не удавалось в полной мере; шумливое многоголосие застолья не могло перекричать тихий звон печального колокольчика, который настигал-таки грузина чистопрудных кровей. Уже в «Совсем пропащем» он делегировал право на побег своим героям: маленький оборванец Гек Финн и негр Джим отправлялись на плоту по широкой и полноводной Миссисипи (заметьте, сами отправлялись — а не были насильно отправлены в никуда, как до того был в научных целях снаряжен на Марс несчастный обладатель лишнего зуба Травкин в комедии «Тридцать три»). Гек и Джим плыли в надежде когда-нибудь пристать к заветному берегу, где жизнь привольна и нет места жестокосердию. «Путь к причалу» — ведь так назывался первый самостоятельный фильм Данелии, и путь этот неисповедим: в открытом финале «Совсем пропащего» автор отдает героев на поруки неизвестности — благословенный причал сокрыт в дымке. Так же как спустя годы и годы он будет сокрыт от прищуренных глаз бывшего морского волка, а ныне речного пса Фомы, капитана ржавой посудины «Фортуна» в одноименном фильме, который назови «Путем к причалу» — и ведь не ошибешься.

Раздумывая о побеге, Хаджи-Мурат вспоминал тавлинскую сказку о соколе: тот был пленен людьми, потом все же сумел бежать к своим, но гордые соколы отказались принять собрата в путах и заклевали его. Сказка эта отозвалась в данелиевской истории про сокола Мимино, плененного мечтой о трансконтинентальных перелетах, но под финал перепрыгнувшего из комфортабельной кабины красавца лайнера за штурвал родной развалюхи, которая кудахчет в горном воздухе над тушетскими деревушками. Побег в прошлое, дарованный Мимино, не задался у героя «Афони». Сантехник Борщов, разбитной малый, скрывающий за ухватками наглеца смятение чувств и неустроенность, движимый безотчетным порывом, сбегает в утраченное детство. Но из этого ничего не выходит: старая тетка, любившая его без памяти, померла, так и не дождавшись Афоню, ее сирый дом заколочен наглухо, а самого Борщова на паспортной фотографии не узнать. В «Осеннем марафоне» мотив побега заявлен через неспособность героя к бегству. Андрей Павлович Бузыкин, окольцованный наручными часами с будильником, обречен на утомительный марафон, в который превратили его горестную жизнь люди близкие и не очень, но равно бесцеремонные в своем уверенном посягательстве на слабоохраняемое бузыкинское пространство.

У каждого из этих данелиевских беглецов было свое предъявляемое судьбе «ужо тебе!». Зычное, тихое, внятное, не вполне уверенное, безрезультатное — это как Бог судил. Отказавшийся от побега, неспособный превозмочь себя, устало-осенний Бузыкин дал слабину и обозначил новый перелом. Отныне в кинематографе Данелии — как еще до подступов к «Хаджи-Мурату» в гротескной версии «Тридцати трех» — человек опять и уже надолго превращается в игрушку, которой тешатся силы, чьей воле он совсем не указ. В «Тридцати трех» скромный технолог Травкин просыпался в зубоврачебном кресле — и его марсианские грезы объяснялись последствиями укола анастезиологического свойства. Теперь автор, выстраивающий сюжет, выговаривает себе право на волшебный жест. В прологе к фильму «Слезы капали» тролль разбивает зеркало; его осколочек круто меняет жизнь человека, превращая покладистого добряка в сварливого злыдня. И побороть в себе вдруг поселившееся гадкое существо этот человек не в силах, пока стеклышко не вылетит само, восстановив лад в его намыкавшейся душе.

Без спроса нажатая кнопочка на приборе в руках незнакомца — и прораб Машков со студентом Гедеваном обнаруживают себя на планете Плюк, в галактике Кин-дза-дза Путь познания, который они проходят в космическом далеке, опять же является путем заложников всемогущего фатума, совершающего над ними опыт с туманными и для самого автора целями.

В «Паспорте» таксист Мераб Папашвили не по своей воле меняется судьбой с братом Яковом, отбывая вместо него на постоянное местожительство в Израиль, долго и безуспешно пытается разрешить это межгосударственное недоразумение, инспирированное легкомысленным провидением, и в финале все же возвращается, оказываясь в объятиях родной тюрьмы.

Метаморфозы, произошедшие со скромной продавщицей в «Насте», становятся делом рук доброй ведьмы. Она подарила Насте внешность боготворимой ею дивы с настенного плаката (в давней сказке Александра Володина «Происшествие, которого никто не заметил», откуда позаимствована героиня и несколько сюжетных ходов, Настя не преображалась въяве — она сама представляла себя преображенной), чтобы потом с укоризной эту внешность отобрать: надо быть самой собой — и все у тебя сложится. В финале «Насти» автор развенчивает волшебный жест, позволяет себе публично и программно усомниться в его всевластии, дает капризнице судьбе окорот. «Орел и решка» восстанавливают в правах прежнего данелиевского героя, чей побег из враждебной ему Москвы, возможно, и не сулит счастья, но герой совершает его самолично — никто не нашептывает ему в ухо, не подталкивает в спину. Соединительный союз в названии отказывается признавать зависимость героя от «орлянки».

Бузыкин, недовольный халтурным переводом бездаря-студента, просил аудиторию подыскать синоним к глаголу «убегать». Постепенно выстраивался синонимический ряд: припускаться, драпать, удирать, улепетывать... Уноситься, давать тягу, задавать стрекача, линять, рвать когти, делать ноги... Спасаться бегством.

После семилетней давности «Фортуны», где провинциальный капитан баржи Фома Каландадзе — поседевший Валико Мизандари — сильно натерпелся от Москвы и новейших времен, но все же успел убраться из этого враждебного времени-пространства, его примеру последовал и автор. Мотив побега — подальше, подальше! — наложился на мотив возвращения. Потому что Данелия снова держит путь в родную в галактику Кин-дза-дза. Но не совсем в прежнюю, а в рисованную. Чуть изменив парочку главных героев, он делает одноименный мультфильм про пацаков, чатлан и гравицапу, с которой можно «в любую точку вселенной — фьють! — за пять секунд».

Дмитрий Савельев

Тексты

Юмор в постперестроечной реальности

О фильме «Паспорт»

Данелия о неснятых фильмах

«Что-нибудь мешало мне делать драматические вещи»

О жанре «Кин-дза-дза!»

«Фантастика ли?»

Разбор фильма «Кин-дза-дза!»

Не пора ли «подавать человека»?

Об актерском амплуа

«Абсолютная повторяемость невозможна»

Георгий Данелия в открытом море

Об обстоятельствах написания сценария «Путь к причалу»

Счастливый человек

Резо Габриадзе о Георгии Данелия

О мультфильме «Ку! Кин-дза-дза!»

«В игровом кино больше свободы»

Андрей Зоркий о Георгии Данелии

Текст к пятидесятилетию режиссера

Открытое письмо министру культуры Владимиру Мединскому

О Науме Клеймане и Музее кино

Данелия уходит из архитектуры и становится режиссером

О поступлении

Об учебе на режиссерских курсах «Мосфильма»

«На актеров денег не было»

Георгий Данелия на Каннском фестивале

«И времени на Лувр все меньше и меньше...»

Георгий Данелия о военном детстве

«Как и все мальчишки, я хотел убежать на фронт»

Георгий Данелия о режиссуре

«Чтобы никакая мелочь не претендовала на главенство»

«В комедии смешно только доброе»

О режиссуре Георгия Данелии

Сергей Добротворский о Данелии-урбанисте

«На свете все еще бывает хорошо»

Юрий Богомолов о Данелии

Не восстает против действительности

Майя Туровская о Данелии

Необыкновенные приключения униженных и оскорбленных

Картина мира Георгия Данелии

Из интервью 1982 года

Какой Хаджи-Мурат интересен Данелии?

О замысле сценария по Толстому

Скитания Хаджи Мурата

История сценария

Люди уступают дорогу автобусу не из вежливости

О постановке «Преступления и наказания» и «Хаджи-Мурата»

Фильмография Георгия Данелии

Кадры из фильмов Георгия Данелии

«Сережа». Реж. Георгий Данелия, Игорь Таланкин. 1960

«Я шагаю по Москве». Реж. Георгий Данелия. 1963

«Я шагаю по Москве». Реж. Георгий Данелия. 1963

«Я шагаю по Москве». Реж. Георгий Данелия. 1963

«Тридцать три». Реж. Георгий Данелия. 1965

«Не горюй!». Реж. Георгий Данелия. 1968

«Совсем пропащий». Реж. Георгий Данелия. 1973

«Афоня». Реж. Георгий Данелия. 1975

«Афоня». Реж. Георгий Данелия. 1975

«Мимино». Реж. Георгий Данелия. 1977

«Мимино». Реж. Георгий Данелия. 1977

«Мимино». Реж. Георгий Данелия. 1977

«Осенний марафон». Реж. Георгий Данелия. 1979

«Осенний марафон». Реж. Георгий Данелия. 1979

«Осенний марафон». Реж. Георгий Данелия. 1979

«Слезы капали». Реж. Георгий Данелия. 1982

«Слезы капали». Реж. Георгий Данелия. 1982

«Слезы капали». Реж. Георгий Данелия. 1982

«Кин-дза-дза!». Реж. Георгий Данелия. 1986

«Кин-дза-дза!». Реж. Георгий Данелия. 1986

«Паспорт». Реж. Георгий Данелия. 1990

«Настя». Реж. Георгий Данелия. 1993

«Орел и решка». Реж. Георгий Данелия. 1995

«Фортуна». Реж. Георгий Данелия. 2000

«Ку! Кин-дза-дза». Реж. Георгий Данелия. 2013

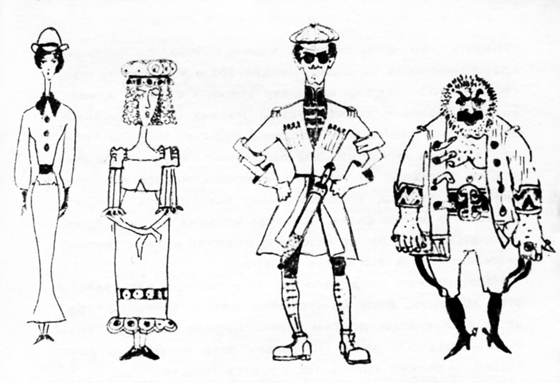

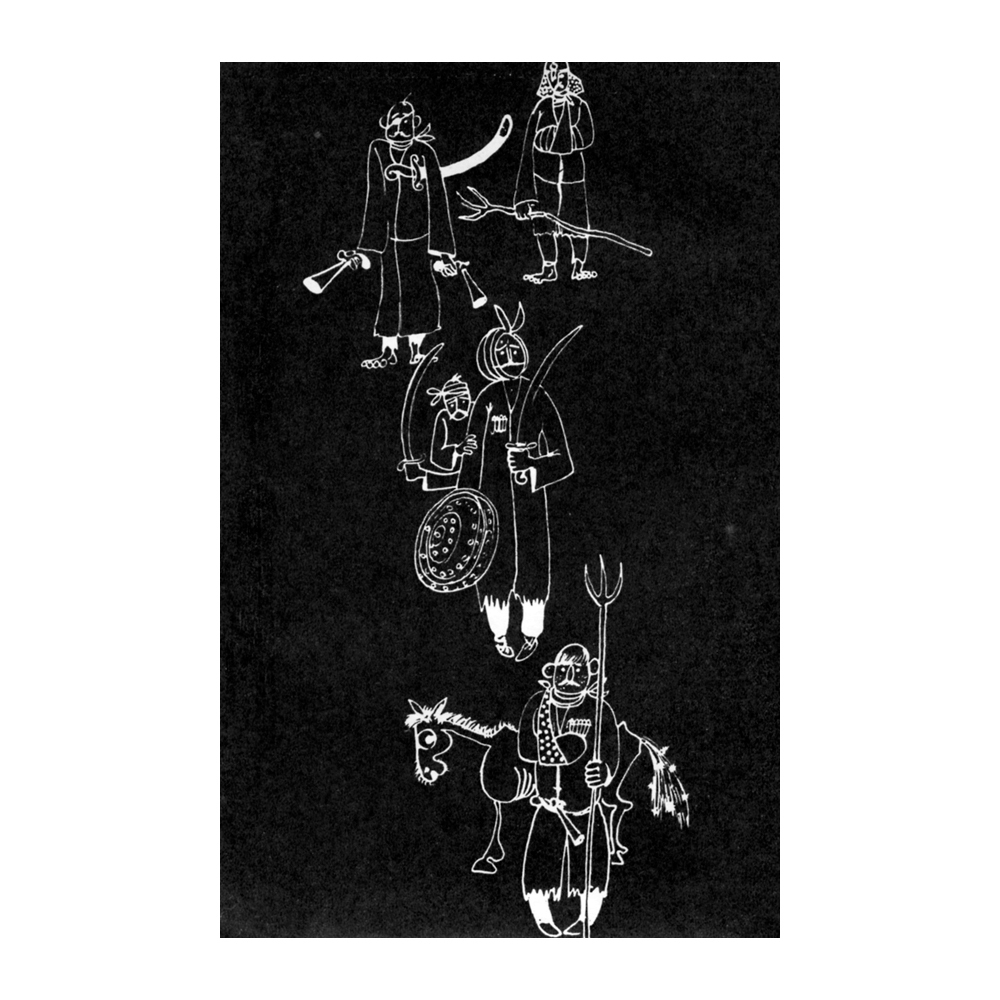

Эскизы к фильму «Не горюй!». Худ. Резо Габриадзе

Худ. Резо Габриадзе

Худ. Резо Габриадзе

Худ. Резо Габриадзе

Худ. Резо Габриадзе