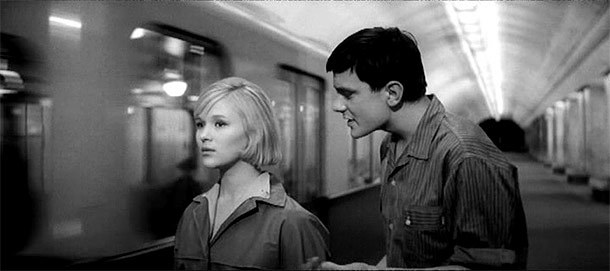

Данелия — один из лучших отечественных режиссеров-урбанистов. В «Я шагаю по Москве» вместе с оператором Вадимом Юсовым он передал даже запах города — запах новеньких пластинок в ГУМе, мокрых листьев, памятников и мостовых. Он первым показал метро как место действия городской сказки. По эскалатору вверх поднимался метростроевец Коля и, потеряв любимую, распевал «бывает все на свете хорошо». Вниз, к последнему поезду питерской подземки, скакал интеллигентный Бузыкин и знал, что хорошо уже точно не будет. Станция метро как декорация раннеперестроечного кича разыгралась в «Насте». Будучи горожанином, Данелия знает цену мимолетной встрече — едва ли не лучшие свои эпизоды и маленькие роли у него сыграли Владимир Басов, Евгений Леонов, Инна Чурикова, Галина Волчек, Ролан Быков. Как, в самом деле, забыть циничного полотера и девушку, рисующую лошадь, в «Я шагаю по Москве» или бездарную, неопрятную, пристрастную к допингу Варвару из «Осеннего марафона» — монстров мегаполиса, попавших в объектив режиссера на вираже собственной корявой судьбы.

Можно много рассуждать о патриархальной этике картин Данелии, хотя такие рассуждения всякий раз обнаружат наше незнание как патриархального, так и национально-грузинского. В разгар «отъезжантской» лихорадки он получил Московский приз за «Мимино» — одиссею летучего джигита, всякий раз приземляющегося на родных камнях. Но тремя годами раньше, когда почвенный миф еще не утратил либерального очарования, он сделал «Афоню», картину куда более безысходную, чем официально-чернушные «Тридцать три» или «Слезы капали». И камня на камне не оставил от притчи про тоскующего жлоба, обретшего покой на сельской родине. В недавнем «Паспорте» француз играет грузина, съехавшего по израильской визе, но кому легче от того, что политические границы сумасшедшего мира стали проницаемы?

Сказочник, моралист и сатирик, Данелия в результате снял свои лучшие работы, избежав преувеличений, аллегорий и насмешек. Даже неудобно напоминать, что, несмотря на вычерпанность шестидесятнического мифа, каждый отечественный кинозритель может смотреть «Я шагаю по Москве» в любое время и с любого места. А по володинским диалогам к «Осеннему марафону» в западных университетах до сих пор изучают не столько загадку «гнилого интеллигента», сколько бытовую русскую речь. Как и многие знаменитые грузины бывшего советского кино, режиссер мыслил и мыслит не стереотипом культуры, а категорией цельного человека. Причуды нестандартного поведения в социальном мире есть повод для смеха, но память об утраченной целостности составляет предмет трагедии. Характерно, что и первый и последний по времени фильмы Данелии назывались уменьшительными детскими именами — «Сережа» и «Настя».

Время общих надежд выражало себя через открытие — поставленный в 1960 году в соавторстве с Игорем Таланкиным «Сережа» показывал абсолютно органичного маленького человека. Эпоха раздрая, поделившая страну на «ближних» и «дальних», «новых» и «старых», подарила дурнушке «Насте» шикарную двойницу, но вряд ли сделала ее счастливее. Брат-близнец был и в «Паспорте» — втором из двух послеперестроечных фильмов режиссера.

Данелия всегда знал, что человек сделан не из одного куска, поэтому был и остается грустным сказочником. С гибелью социальной общности герой у него окончательно распался на две половинки, и от этого не спрятаться ни в искреннюю апологию летнего дождя и молодого современника, как в «Я шагаю по Москве», ни в безнадежно-грузинскую экранизацию провансальского романа, как в «Не горюй!», ни в волны большой американской реки, как в «Совсем пропащем», ни в галактический волапюк, как в «Кин-дза-дза». «Настю» уже прилично поругивать за выпадение из времени. Но не значит ли это, что само время так и не определило собственный центр, в котором, помимо прочего, пересекаются искусство и жизнь.

Добротворский С. На свете все еще бывает хорошо // Коммерсант. 1995. 31 авг.