Марина Александровна Разбежкина родилась 17 июля 1948 года в Казани. Росла с матерью, по профессии — авиационным инженером, и няней. В доме всегда было много книг: «Мама была из крестьянской семьи, где вряд ли много читали. Книги помогли ей перейти из одного социального круга в другой, где она могла вместе с блестящими новыми технократами разговаривать на равных. Помню, она гордилась, что в шесть лет я писала ...

Биография

17.07.1948

Казань

режиссер, сценарист, продюсер

Марина Александровна Разбежкина родилась 17 июля 1948 года в Казани. Росла с матерью, по профессии — авиационным инженером, и няней. В доме всегда было много книг: «Мама была из крестьянской семьи, где вряд ли много читали. Книги помогли ей перейти из одного социального круга в другой, где она могла вместе с блестящими новыми технократами разговаривать на равных. Помню, она гордилась, что в шесть лет я писала слово „интеллигент“ без ошибок».

Няня же считала книжки вредными и ругалась с мамой. Вместе с няней Марина принимала участие в драках за место в очередях за продуктами и в кино. Однажды мама застукала Марину на перекрестке, где та с вдохновением просила милостыню. «Некоторым образом нянька спасла меня от ущербной книжной жизни», — вспоминает Разбежкина.

Однако подростком Марина стала читать много, рано взялась за Томаса Манна и Фолкнера и профессию выбрала книжную: в 1971 году окончила филологический факультет Казанского государственного университета, по специальности

В 1990 году на студию приехала московская комиссия для разбирательства в неприятной истории с творческой забастовкой и последующими увольнениями. Уволили тогда в том числе и Разбежкину. Комиссии, в которой был режиссер Александр Павлов, показали работы Марины Александровны «как несостоятельные», но они ему понравились. Павлов пригласил режиссера работать на свою московскую студию «Современник». В Госкино от «Современника» прошли сразу три заявки Разбежкиной, и она стала снимать документальные фильмы в своем регионе, в Москве бывая наездами. Один из них — «Конец пути» (1991) — был приглашен на престижный Амстердамский фестиваль IDFA. Окончательно Разбежкина переехала в Москву только в

В

О своем позднем приходе в игровое кино Разбежкина не жалеет: «Так вышло, что я подошла к игровому кино в зрелом возрасте. До этого занималась другими делами — и очень этому рада. Нельзя начинать жить в кино с детства — это безобразие и для кинематографа, и для самого человека. Человек должен прийти в кино созревшим, как бы рассердившимся на эту жизнь. Или полюбившим эту жизнь. Но не щенком. Поэтому считаю, что пришла вовремя как в документальное кино, так и в игровое».

Важной частью жизни Марины Разбежкиной является преподавание. В

В 2008 году вместе с художественным руководителем Театр.doc Михаилом Угаровым Разбежкина открывает творческую мастерскую «Режиссура документального кино и документального театра» в Высшей школе журналистики

Главный постулат «разбежкинцев» — замена интереса к себе на интерес к реальности. «У нас нет слов для того, чтобы создать послание», — считает Разбежкина. — «Единственное, на мой взгляд, что мы сегодня можем, — разглядывать нашу жизнь. Может быть, из такого талантливого разглядывания вдруг проявится

«Мое любимое задание для курсовой — „Скучные люди“», — рассказывает Марина Александровна. — Ребята должны выбрать незнаменитого, ничем не примечательного человека, такого как все, на которого обычно не падает взгляд постороннего. Это человек «для своих», который известен семье, на работе, у него маленький круг общения. И получаются поразительные фильмы. Такая задача ставит оптику взгляда, наводит правильный фокус на человека, студенты научаются смотреть вокруг, разглядывать жизнь».

Ее ученики — основные участники фестиваля действительного кино «Кинотеатр.doc», лауреаты «Артдокфеста» и премии «Лавр». Среди выпускников Разбежкиной такие авторы как Валерия Гай Германика, Мадина Мустафина, Денис Шабаев, Аскольд Куров (его фильм «Процесс» о деле Олега Сенцова недавно был показан в специальной программе Берлинского кинофестиваля). В 2012 году силами студентов и выпускников киношколы, под художественным руководством Разбежкиной, был снят фильм «Зима, уходи!» о политических протестах в России, получивший огромный международный резонанс, показанный более чем на пятидесяти фестивалях, в том числе и на фестивале в Локарно.

Несмотря на активную преподавательскую и продюсерскую деятельность, Разбежкина продолжает снимать и свое кино. Несколько проектов находятся в процессе производства. Последний на сегодняшний день законченный документальный фильм — «Оптическая ось» — вышел в

Ольга Касьянова

Тексты

Любопытство к жизни

О фильме «Зима, уходи!», стране и профессии

Источник социального зла

Фильмография Марины Разбежкиной

«Меня увлекает реальная жизнь»

Марина Разбежкина о себе

Пять запретов

О главных принципах школы Марины Разбежкиной

«Все, что она говорила, было совершенно непонятно»

Наталья Мещанинова об учебе у Марины Разбежкиной

Горизонтали маленького мира

О задачах современной документалистики

Попытка перевода

О методе преподавания и создания фильмов

О логике и надежде

Наталья Трауберг о фильме «Просто жизнь»

«Просто жизнь»

«Сеансу» отвечают

«Яр»

«Сеансу» отвечают

«Время жатвы»

«Сеансу» отвечают

Родина-мать зовет

О фильме «Яр» как паре к Грузу 200»

Глубина резкости

«Искусство кино» о фильме «Оптическая ось»

Деревенская проза

Нея Зоркая о коллажности «Времени жатвы»

Миллионное дело

Фильм «Яр» и литературный первоисточник

Время битвы, бремя жатвы, знамя смерти

«Время жатвы». О точке зрения в фильме

Элементы документалистики

Марина Разбежкина о «Времени жатвы»

Эффект попутчика

Об отношениях с героями в документальном кино

Зона змеи

Разбежкина о «новой драме» и новой документалистике

Кадры из фильмов Марины Разбежкиной

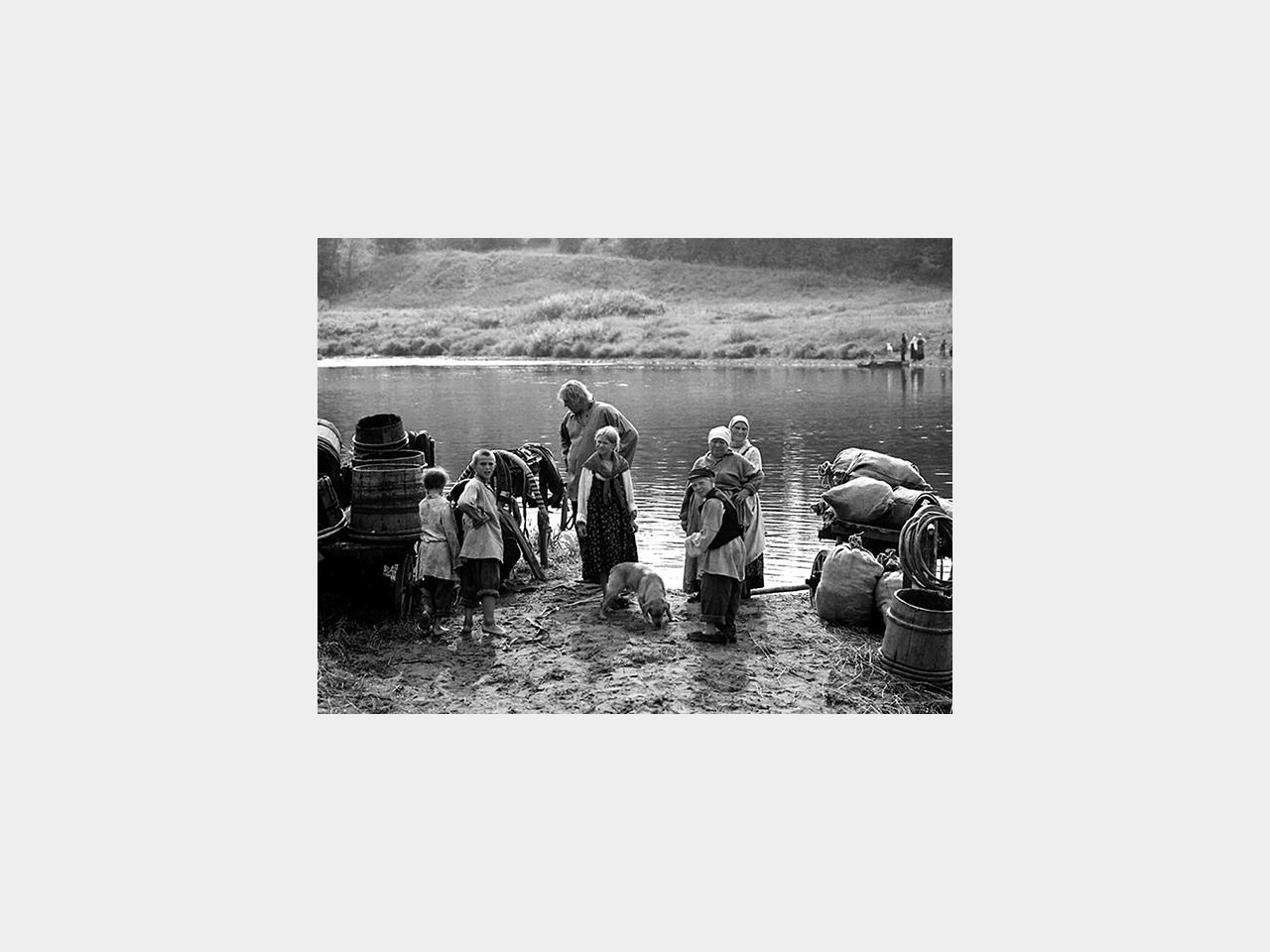

«Время жатвы». Реж. Марина Разбежкина. 2004

«Время жатвы». Реж. Марина Разбежкина. 2004

«Время жатвы». Реж. Марина Разбежкина. 2004

«Жизнь — сапожок непарный». Реж. Марина Разбежкина. 2001

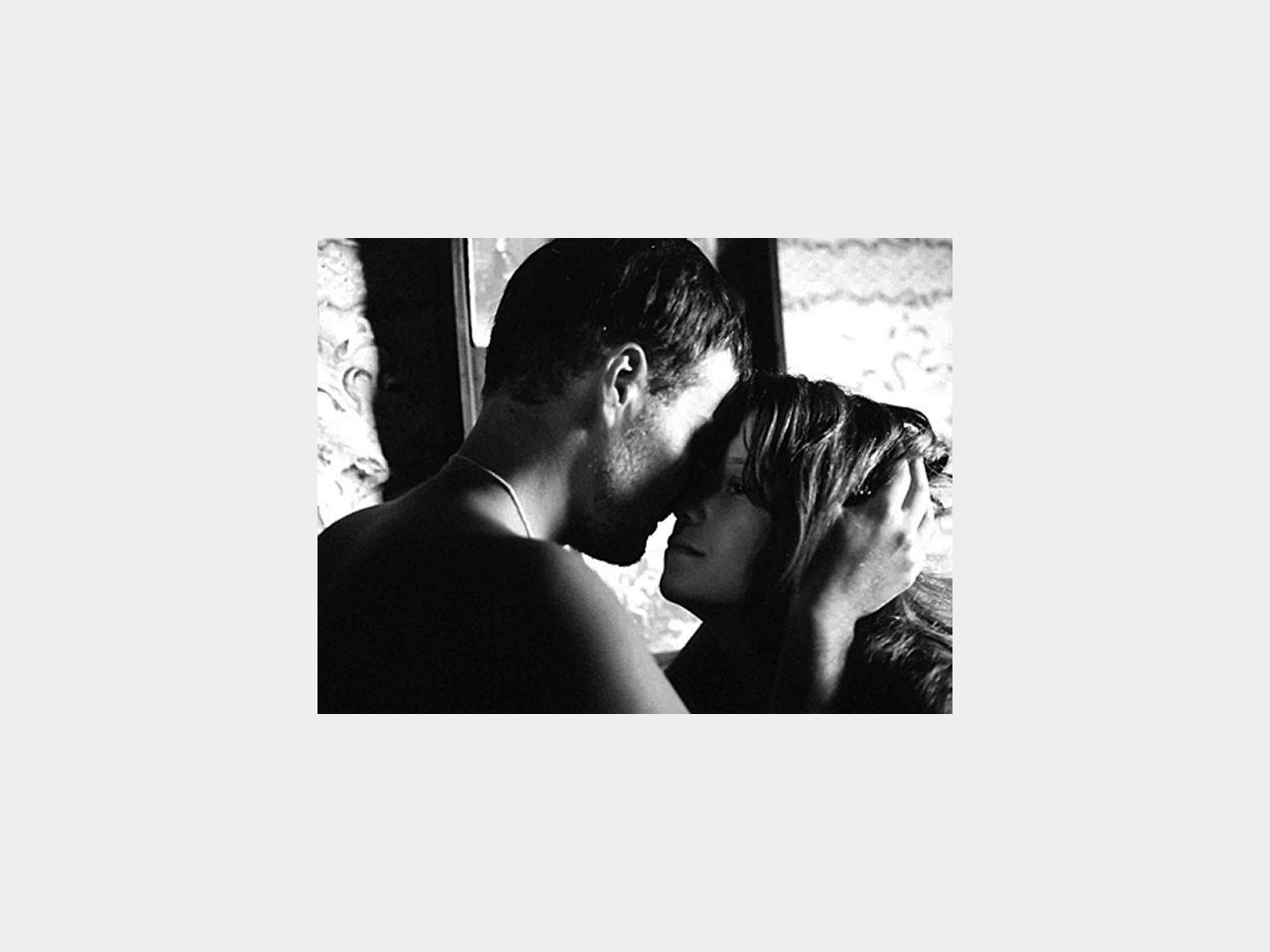

«Яр». Реж. Марина Разбежкина. 2007

«Яр». Реж. Марина Разбежкина. 2007

«Яр». Реж. Марина Разбежкина. 2007