Родился в Киеве 13 июня 1958 года. По воспоминаниям актера, его детство прошло в рабочих общежитиях и бараках. В школьные годы он активно занимался спортом — фигурным катанием и водным поло. Подростком ему приходилось ухаживать за малолетними двоюродными братьями и сестрами, и он мечтал стать детским врачом. В 15 лет Маковецкий впервые вышел на сцену: учительница предложила ему роль Несчастливцева в&nbs...

Биография

13.06.1958

Киев

актер

Родился в Киеве 13 июня 1958 года. По воспоминаниям актера, его детство прошло в рабочих общежитиях и бараках. В школьные годы он активно занимался спортом — фигурным катанием и водным поло. Подростком ему приходилось ухаживать за малолетними двоюродными братьями и сестрами, и он мечтал стать детским врачом.

В 15 лет Маковецкий впервые вышел на сцену: учительница предложила ему роль Несчастливцева в школьной постановке «Леса» А.Н. Островского. Маковецкий вспоминал, что выучил роль за день, а во время спектакля добавил хромоту своему герою, чтобы не отвлекаться на волнение, — так возникло интуитивное понимание актерской игры, а после и желание связать жизнь с этой профессией.

После школы Маковецкий сдавал экзамены в Киевское театральное училище, но не был принят. Он устроился монтировщиком декораций в Театр Леси Украинки, а через год поехал поступать в Москву. В Школу-студию МХАТ поступить не удалось: Константину Райкину и Олегу Табакову абитуриент не приглянулся. Маковецкого приняли в Театральное училище имени Щукина, которое он окончил в 1980 году.

После училища Маковецкий работал в Театре имени Вахтангова. Первые годы не принесли артисту заметных ролей. В кино Маковецкий дебютировал в 1981 году в короткометражке Николая Досталя «Ожидаются похолодание и снег», затем были маленькие роли солдат, чекистов и разведчиков во «Взять живым», «Экипаж машины боевой», «Я сын трудового народа».

В 1980-е годы Маковецкий остро переживал недостаток внимания со стороны режиссеров, на главные роли его не приглашали. Особенно тяжелая ситуация сложилась, когда на два месяца Маковецкий был в театре «разжалован» в дворники после конфликта с директором. В эти годы он играл Дмитрия в 14-серийном телефильме «Жизнь Клима Самгина», жандарма в «Матери» Глеба Панфилова, эпизоды в других фильмах. Вскоре в Театре имени Вахтангова вышли спектакли с его участием: «Брестский мир» Роберта Стуруа и «Зойкина квартира» Гария Черняховского.

В 1990 году Маковецкий снимается в режиссерском дебюте Сергея Юрского «Чернов/Chernov» и в «Сукиных детях» Леонида Филатова. Тогда же в театре артист впервые работает с Романом Виктюком — он играет Дмитрия Шостаковича в спектакле «Уроки мастера». Уже через год в Театре Романа Виктюка он сыграет главную роль в постановке «М. Баттерфляй», которая прославила его в театральной среде. «Я открыла его для себя в театре, а не в кино — в спектакле Виктюка „М. Баттерфляй“. У него была прекрасно написанная, но трудная роль. Он играл очень смело и очень тонко. Я думаю, что в кино его слишком настойчиво заталкивают в амплуа неврастеника, в то время как его возможности неизмеримо шире», — вспоминала Майя Туровская.

В 1992 году Маковецкий исполнил несколько ролей в кино: в украинской комедии «Ребенок к ноябрю» и российской «Наш американский Боря», а также в лентах Ивана Дыховичного и Владимира Хотиненко. В российско-французской «Прорве» Дыховичного, которую называли одной из лучших работ режиссера, Маковецкий выступил в характерной роли Друга Писателя, который в разгар сталинизма организует травлю героя, чтобы спасти его от настоящих репрессий. В «Патриотической комедии» Хотиненко актер играет интеллигента Ильина, сталкивающегося с магическими событиями. Эти роли сделали Маковецкого популярным, а его сотрудничество с Хотиненко длится до сих пор. Уже в 1993 году он вновь снимается у режиссера в фильме «Макаров» — в роли, которую сам актер называет в числе своих любимых. Именно эти работы закрепили за Маковецким «амплуа неврастеника» или интеллигента в нехарактерной ситуации.

В 1995 году Маковецкий снялся в «Дачниках» Сергея Урсуляка, «Пьесе для пассажира» Вадима Абдрашитова, «Черной вуали» Александра Прошкина. Тогда же он знакомится с Алексеем Балабановым и появляется в главной роли мужичка-убийцы в короткометражке режиссера «Трофимъ», вошедшей в альманах «Прибытие поезда». «За его персонажами, за ним самим в кадре всегда ощущается привкус не определимого словами веяния. Кино подчеркнуло это, как инфернальность. Возникла опасность застылости, маски. „Трофим“ это полностью опроверг», — писала Нея Зоркая.

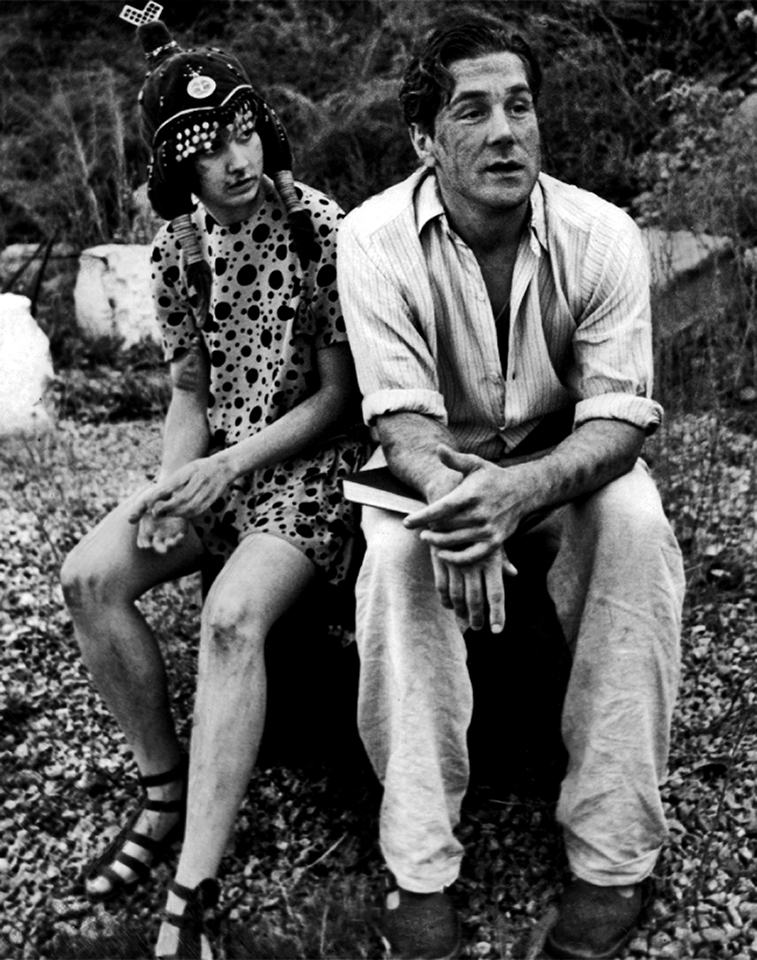

В следующем году Маковецкий исполнил роль Шостаковича уже в кино: в международном проекте Эдгардо Козаринского «Скрипка Ротшильда», который остался почти незамеченным в России. Репертуар актера в эти годы разнообразен, он снимается и в легких комедиях, таких как «Операция с Новым годом!» и в ремейке «Третьей Мещанской» под названием «Ретро втроем» Петра Тодоровского, и в «Трех историях» Киры Муратовой в роли «скромного служащего», прячущего труп соседки в шкафу. В 1998 году он продолжил работу с Балабановым, который с самого начала представил актеру сценарии двух фильмов: «Трофима» и «Про уродов и людей»: «ему всякий раз необходим именно этот артист, а никакой другой... Я уверен, что если бы я не смог у него сниматься в „Уродах...“ или „Трофиме“, — он бы просто отказался от этих проектов и занялся чем-нибудь другим», — вспоминал Маковецкий позднее.

Работа над образом фотографа Иогана, «молчащего дольше обычного», «слепо таращегося», вспоминалась Балабановым и Маковецким как трудная и интересная. «Я уже снимал Маковецкого в главной роли, сейчас снимаю в главной роли и в дальнейшем собираюсь снимать. На него интересно смотреть на экране... Это важно: передается человек на пленке, или нет. У пленки есть такое мистическое свойство — она не всякого любит», — говорил о своем артисте Балабанов.

В 1998 году Маковецкий вновь снимается у Урсуляка в «Сочинении ко Дню Победы» и у Прошкина в «Русском бунте», а в 1999 году начинается работа над картиной «Брат-2». После выхода культового фильма, где Маковецкий сыграл коварного банкира Белкина, артист стал всенародно узнаваемым.

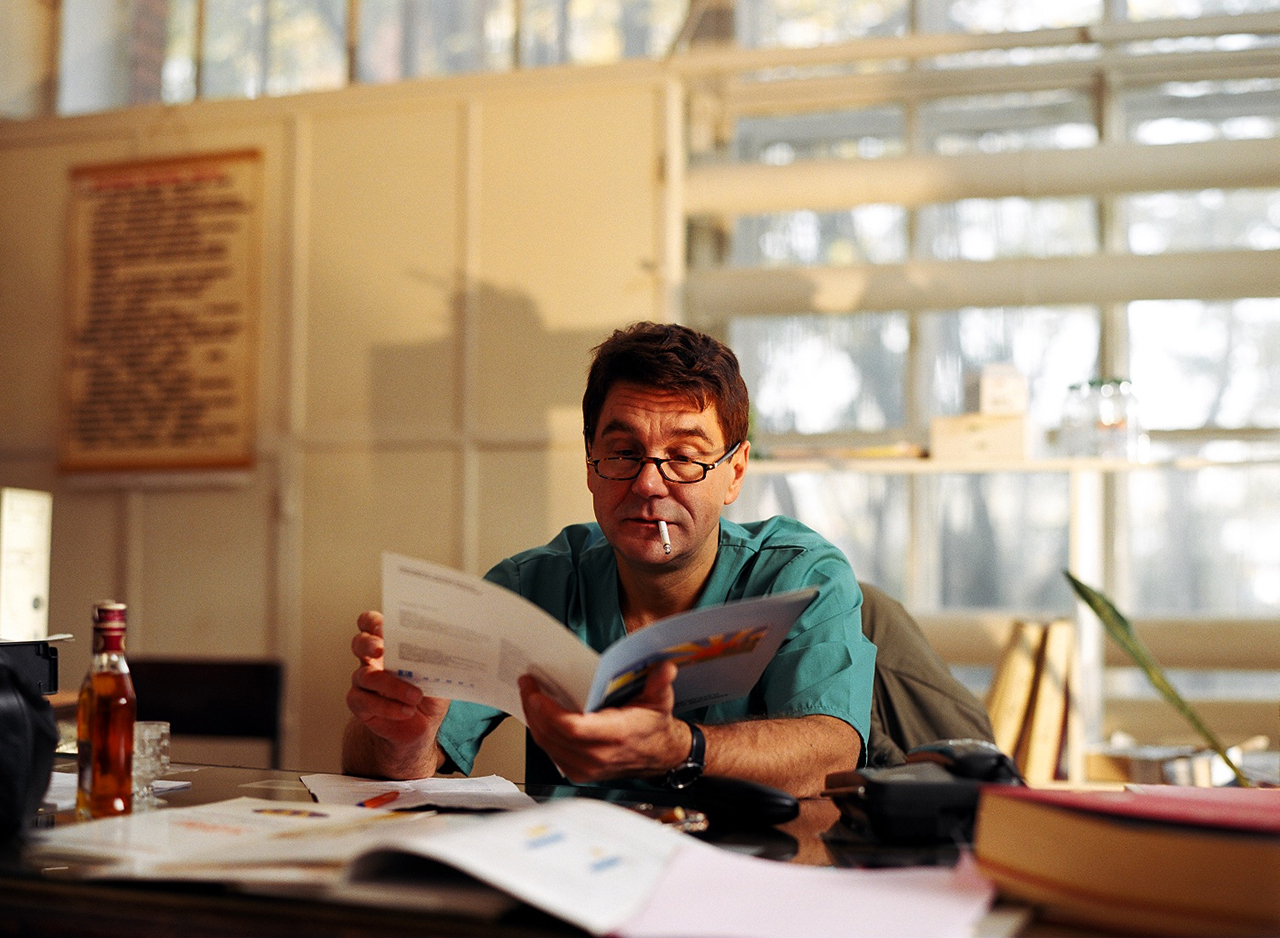

В 2000-е годы актер сыграл врача на затонувшей подводной лодке в «72 метрах» Хотиненко, а также в его сериале «Гибель империи» в роли профессора и разведчика Нестеровского, пытающегося противостоять распаду страны в годы мировой войны и революции. В 2005 и 2006 годах Маковецкий играет в двух фильмах Балабанова: криминального авторитета Корона в «Жмурках» и изменяющего жене врача в «Мне не больно».

Маковецкий признается, что не может сниматься ради денег, отказывается от плохих сценариев и не играет персонажей, которых не может оправдать. Так, он отверг предложение сыграть маньяка Чикатило. Критика продолжает хвалить актера за тонкую способность к перевоплощению, хотя между съемками у Хотиненко и Балабанова Маковецкий играет и в малозаметных мелодрамах.

«Маковецкий — это теплая глина, которой можно вылепить все, что угодно. Эта теплая глина — как раз и есть классическая русская школа, то, что ценили прежде во МХАТе. Это способность к перевоплощен. без остатка, без зазора», — писал об артисте Александр Тимофеевский.

«Маковецкому нужно срочно входить в большой репертуар. Не скажу, что великих ролей, на роду ему написанных, чересчур много, но среди них есть дай Бог какие: Яго, Шейлок, Свидригайлов, Воланд. Жаль, что никто не успел предложить ему Ставрогина», — отмечала Ирина Рубанова.

Неожиданнно для актера, в 2007 году Никита Михалкова предложил ему роль в фильме «12», причем, как вспоминал Маковецкий, первым делом режиссер поинтересовался по телефону, верит ли он в Бога. Артист сыграл в «12» совестливого присяжного, ученого-физика, который не позволяет остальным формально осудить чеченского подростка, обвиняемого в убийстве.

В последующие годы Маковецкий играет в «Русской игре» Павла Чухрая, сериале Урсуляка «Ликвидация», «2-Асса-2» Сергея Соловьева, вновь у Михалкова — в «Утомленных солнцем-2». В 2009 году он снялся в главных ролях в двух фильмах на религиозную тематику. В «Чуде» Прошкина Маковецкий сыграл советского чиновника, вынужденного поверить в божественное вмешательство, а в «Попе» Хотиненко — священника, поддерживающего жизнь церкви на оккупированных нацистами территориях. В 2007 и 2012 годах Маковецкий снялся в двух фильмах Йоса Стеллинга на «русскую» тему — голландских картинах «Душка» и «Девушка и смерть». В 2012 году оказалась заметной его роль в «Вечном возвращении» Муратовой.

В 2010-е годы актер активнее снимается в телесериалах, включая российскую адаптацию американского сериала «Родина», «Петр Первый. Завещание» Владимира Бортко, «Бесы» Хотиненко по роману Достоевского, «Две зимы и три лета» по Федору Абрамову, дорожный боевик Дениса Нейманда «Трасса смерти». В это же время Маковецкий играет в двух масштабных сериалах Урсуляка: главную роль физика Штрума в «Жизни и судьбе» по роману Василия Гроссмана и Пантелея Мелехова в экранизации «Тихого Дона» Михаила Шолохова. Наконец, с 2004 года Маковецкий постоянно озвучивает киевского князя в серии мультфильмов студии «Мельница» о богатырях.

Маковецкий продолжает играть в Театре имени Вахтангова, в последние годы — в постановках Римаса Туминаса. Помимо государственных наград и независимых премий, за свою работу актер получил две награды от православной церкви. После 2014 года Маковецкий неоднократно говорил о тревоге относительно происходящего на родной ему Украине и желании отправиться туда «послом доброй воли».

Андрей Гореликов

Тексты

Фильмография Сергея Маковецкого

О Чаплине и взрослых детях

Из интервью Сергея Маковецкого

Дыхание должно быть легким

Маковецкий о Маковецком

Не разбирая дороги

О героях Сергея Маковецкого

Негерой нашего времени

О Маковецком начала 1990-х гг

Господин Никто

Несколько слов в честь актера

Под знаком близнецов

О двойственной природе таланта Сергея Маковецкого

Идеально сделанный артист

Сергей Урсуляк о Маковецком

Эстетика молчания

О работе с Алексеем Балабановым

Образ страдающей пустоты

Режиссеры и критики о Сергее Маковецком

Образ шекспировского масштаба

О роли в фильме «Жизнь и судьба»

«На все я буду отвечать только музыкой»

О Маковецком в роли Шостаковича

Балаганная серьезность жизни

О фильме Алексея Балабанова «Трофим»

Подлинный поэт и подлинный циник

О герое Сергея Маковецкого в фильме «Макаров»

В преддверии искусственного рая

О роли в спектакле Романа Виктюка «Рогатка»

Интеллигент в маминой кофте

О роли в фильме «Патриотическая комедия»

Человек любил, человек страдал

О роли в спектакле Романа Виктюка «М. Баттерфляй»

Маски Маковецкого, или Радость игры

О природе актерского дарования Сергея Маковецкого

Мазохизм простодушия

Творческий портрет Сергея Маковецкого

Образы несчастного сознания

Татьяна Москвина о героях Маковецкого

Роли Сергея Маковецкого

Сергей Маковецкий в роли Ильина в фильме «Патриотическая комедия». Реж. Владимир Хотиненко. 1992

Сергей Маковецкий в роли друга писателя в фильме «Прорва». Реж. Иван Дыховичный. 1992

Сергей Маковецкий в роли Александра Макарова в фильме «Макаров». Реж. Владимир Хотиненко. 1993

Сергей Маковецкий в роли Трофима в фильме «Трофим». Реж. Алексей Балабанов. 1995

Сергей Маковецкий в роли проводника Олега в фильме «Пьеса для пассажира». Реж. Вадим Абдрашитов. 1995

Сергей Маковецкий в роли Петра Синева в фильме «Черная вуаль». Реж. Александр Прошкин. 1995

Сергей Маковецкий в роли Леонид Ярмольник в роли Мавецкого, Алексей Булдаков в роли генерала Иволгина, Виктор Бычков в роли Деда Мороза и Сергей Маковецкий в роли больного в фильме «Операция „С Новым годом!“». Реж. Александр Рогожкин. 1997

Сергей Маковецкий в роли Тихомирова в фильме «Три истории». Реж. Кира Муратова. 1997

Сергей Маковецкий в роли Иогана в фильме «Про уродов и людей». Реж. Алексей Балабанов. 1998

Сергей Маковецкий в роли Сергея Кукушкина, Елена Яковлева в роли Риты и Евгений Сидихин в роли Кости в фильме «Ретро втроем». Реж. Петр Тодоровский. 1998

Сергей Маковецкий в роли Белкина и Сергей Бодров-младший в роли Данилы Багрова в фильме «Брат 2». Реж. Алексей Балабанов. 2000

Сергей Маковецкий в роли Швабрина в фильме «Русский бунт». Реж. Александр Прошкин. 2000

Сергей Маковецкий в роли Черненко в фильме «72 метра». Реж. Владимир Хотиненко. 2004

Сергей Маковецкий в роли Корона в фильме «Жмурки». Реж. Алексей Балабанов. 2005

Сергей Маковецкий в роли врача в фильме «Мне не больно». Реж. Алексей Балабанов. 2006

Сергей Маковецкий в роли Первого присяжного в фильме «12». Реж. Никита Михалков. 2007

Александр Семчев в роли Эммика и Сергей Маковецкий в роли Фимы Петрова в сериале «Ликвидация». Реж. Сергей Урсуляк. 2007

Сергей Маковецкий в роли Режиссера в фильме «2-Асса-2». Реж. Сергей Соловьев. 2008

Сергей Маковецкий в роли отца Александра Ионина в фильме «Поп». Реж. Владимир Хотиненко. 2009

Сергей Маковецкий в роли директора гастронома Георгия Беркутова в сериале «Дело гастронома № 1». Реж. Сергей Ашкенази. 2011

Рината Литвинова и Сергей Маковецкий в фильме «Вечное возвращение». Реж. Кира Муратова. 2012

Сергей Маковецкий в роли Виктора Штрума в сериале «Жизнь и судьба». Реж. Сергей Урсуляк. 2012

Сергей Маковецкий в роли Павла Горемыкина и Мария Луговая в роли Дарьи Шатовой в сериале «Бесы». Реж. Владимир Хотиненко. 2014

Сергей Маковецкий в роли Игоря Мельникова в сериале «Трасса смерти». Реж. Денис Нейманд. 2017

Ирина Розанова в роли Екатерины и Сергей Маковецкий в роли Александра Меншикова в сериале «Петр Первый. Завещание». Реж. Владимир Бортко. 2011