Родилась 16 (29) мая 1909 года в городе Волковыск Гродненской губернии Российской империи (ныне: Гродненская область в Белоруссии) в семье потомственных цирковых артистов. Отец Йозеф Болеслав — акробат, гимнаст, мать Анна — танцовщица. Семейная труппа гастролировала в Челябинске, Барнауле, Тобольске, Тюмени. В Тобольске четырехлетняя Янина Жеймо впервые вышла на манеж с небольшим номером — маленькой барабанщицы. Все ее ...

Биография

29.05.1909

Волковыск, Российская империя

29.12.1987

Варшава, Польша

актриса

Родилась 16 (29) мая 1909 года в городе Волковыск Гродненской губернии Российской империи (ныне: Гродненская область в Белоруссии) в семье потомственных цирковых артистов. Отец Йозеф Болеслав — акробат, гимнаст, мать Анна — танцовщица. Семейная труппа гастролировала в Челябинске, Барнауле, Тобольске, Тюмени. В Тобольске четырехлетняя Янина Жеймо впервые вышла на манеж с небольшим номером — маленькой барабанщицы. Все ее детство прошло на арене. Постепенно Жеймо осваивала различные цирковые амплуа: наездницы, акробатки, музыкального эксцентрика. В 1923 году умер отец, семья в это время выступала в Петрограде, цирк пришлось оставить, так как старая программа развалилась. Для заработка Жеймо вместе с матерью и сестрой начали выступления на эстраде, самостоятельно придумывая и ставя номера.

В 1924 году, по воспоминаниям Григория Козинцева, «клоун Жорж привел в ФЭКС пятнадцатилетнюю Жеймо», ее взяли без раздумий — цирковой опыт был беспроигрышным входным билетом в кинематографические мастерские 1920-х, а особенно в ФЭКС — с его призывами учиться у цирка, мюзик-холла и народного балагана.

С 1925 года Жеймо снимается во всех фильмах ФЭКСов: от «Мишек против Юденича» до картины «Одна», но ее роли — эпизодические: девушка из шпаны в «Чертовом колесе», подручная портного в «Шинели» (1926), цирковая наездница в «С. В. Д.» (1927), Тереза в «Новом Вавилоне» (1929), маленькая учительница в фильме «Одна» (1931).

В 1929 году Жеймо окончила учебу в киномастерской ФЭКС. Снялась в нескольких ролях второго плана, чаще всего в амплуа травести («Дорога в мир», 1929, «Ищу протекции», 1932 и другие).

В 1933 году Евгений Шварц в соавторстве с Николаем Олейниковым задумывают серию фильмов с постоянным персонажем — Леночкой, школьницей, попадающей в комические приключенческие истории. По воспоминаниям Шварца, сценарий минисериала писался специально под Жеймо: «Мы думали, что удастся нам сделать картину, ряд картин, где Жеймо была бы постоянным героем, как Гарольд Ллойд или Бестер Китон, и где она могла бы показать себя во всем блеске»[1]. Первый фильм цикла «Разбудите Леночку!» (реж. А. Кудрявцева, 1934), немая короткометражная лента, пользовался успехом у зрителей. Ретроспективный взгляд киноведа находит в картине пунктирно прорисованный гротеск американской комедийной школы, резко расходящийся с генеральной линией советского кинематографа 1930-х годов: «Почти необъяснимо возникновение уже в 1930-х годах персонажа-травести Леночки ‹…›. Каскад самоигральных трюков, череда невероятных гэгов, отточенная эксцентриада Великого Немого, в то время как кинематограф вовсю уже заговорил, — и в центре всей этой круговерти — Янина Жеймо ‹…›. Совершенно невероятное в советских условиях появление эксцентрической маски Жеймо, ‹…› сопоставимой с масками Чаплина и Ллойда, братьев Маркс и Китона, имеет свое объяснение: в то время ‹…› резервуаром ‹…› естественной кинематографичности оставалось идеологически (пока) не охваченное детское кино. ‹…›. Посмотрите „Леночку“ — это конспект несбывшегося!»[2]. Ленфильм предполагал выпуск еще трех серий.

В первой половине 1930-х годов в нескольких картинах Жеймо выходит из амплуа травести, например, в фильме «Моя родина» (1933) Иосифа Хейфица и Александра Зархи (вскоре после выхода картина была снята с экрана); в «Песне о счастье» (реж. Марк Донской и Владимир Легошин, 1934), где она играет марийку Анук; в «Горячих денечках» (реж. И. Хейфиц, А. Зархи, 1935), где в эпизодической роли «она могла выдерживать соперничество с претендентами на место звезд»[3].

В 1935 году режиссер Лео Арнштам снимает фильм «Подруги», в котором Жеймо играет одну из героинь — Асю по прозвищу Пуговица. Об этой роли Жеймо Г. Козинцев говорил: «в „Подругах“ Жеймо получила возможность по-настоящему развернуть свое мастерство. Первые части роли, где Жеймо играет детство, являются, может быть, лучшим достижением советской киноигры. ‹…› Жеймо подвергнута труднейшему испытанию: она играет все время вместе с детьми, не актерами. Найти между нею и ними возрастную или стилистическую разницу — невозможно. ‹…› Образ, созданный Жеймо, не только пользовался успехом и любовью нашего зрителя, он стал образом нарицательным. ‹…› перерос рамки искусства и вошел в жизнь призывом, примером, поговоркой. ‹…› В части детства вкус актрисы безупречен: смешное не превращается в идиотически утрированное, печальное — в сантимент. К сожалению, „взрослой“ части фильма мешает назойливо комикующий костюм и неуместный грим, игра же Жеймо находится на такой же высоте, как в первых частях»[4].

В 1935 году Шварц и Олейников пишут сценарий второго фильма из серии о Леночке — «Леночка и виноград», на этот раз звукового и полнометражного. Фильм вышел на экраны в 1936 году и фактически провалился: режиссер не справился со сценарием, и картину не спасла даже блестящая актерская игра Жеймо. Несмотря на неудачу второго фильма из серии о Леночке, Ленфильм решил продолжить съемки. По воспоминаниям Жеймо, в следующей картине «Леночка и лев» художественный руководитель «Ленфильма» А. Пиотровский предлагал ей взять на себя не только главную роль, но и функции режиссера. Но фильм не был запущен в производство. 10 июля 1937 года Адриан Пиотровский был арестован по обвинению в шпионаже, 20 июля Н. Олейников — по обвинению в троцкизме, в ноябре 1937 года они оба были расстреляны. Производство серии было остановлено.

21 апреля 1936 года в Доме кино состоялся творческий вечер Жеймо, на котором выступил Козинцев. Он сказал: «Преступно ждать, пока в каком-либо сценарии обнаружится роль для Жеймо. В плане Ленинградской фабрики должны быть запланированы картины специально для этой актрисы. Сценаристы должны писать сценарии применимо к ее таланту» . На том же бенефисе была исполнена «кантата» Шварца и Олейникова:

«Вашей чудною игрою

(Уж на что, кажись, востер)

Поражается порою

Самый строгий режиссер.

Люди плачут и смеются,

Жадно глядя на экран.

Ростом с маленькое блюдце,

А талантище с Монблан.

Не сердись на нас Янина,

Но мы скажем без прикрас:

И рояль, и мандолина —

Все играют хуже Вас!

От Нью-Йорка и до Клина

На сердцах у всех клеймо

Под названием

Янина Болеславовна

Жеймо.[5]»

В 1939 году в фильме Эраста Гарина (совместно с Х. Локшиной) Жеймо сыграла эпизодическую роль — сестры героини, прозревшей после операции слепой. Актриса вспоминала: «После выхода картины на экран писали, что эта сцена мне особенно удалась»[6].

В 1941 году в «Приключениях Корзинкиной» (реж. Климентий Минц) — комедии на музыку Дмитрия Шостаковича: «кинобурлеске в стиле давно ошельмованных „обэриутов“»[7]. Жеймо вновь возвращается к гротеску и клоунаде. Фильм был положен на полку, но во время войны его выпустили в прокат: «временное замешательство цензуры позволяло отступать от официозных канонов. „Безыдейный“ смех был отчасти реабилитирован, и с „полки“ сняли запрещенные ранее комедии ‹…› „Приключения Корзинкиной“ ‹…› часто показывали в госпиталях для поднятия настроения раненых»[7].

После начала войны Жеймо осталась в блокадном Ленинграде до 1942 года. Была эвакуирована в Алма-Ату, в 1944 году вернулась из эвакуации в Ленинград после снятия блокады вместе с другими ленфильмовцами.

В конце войны был задуман фильм, ставший вершиной в актерской судьбе Жеймо — «Золушка». По воспоминаниям Шварца, сценарий «Золушки» он писал специально для Жеймо. Фильм был поставлен режиссерами Надеждой Кошеверовой и Михаилом Шапиро. «Золушка» вышла на экраны в 1947 году: «чтобы уцелеть, героине Жеймо необходим был совершенно особый, сказочный мир. Этот мир для актрисы попытался выстроить Евгений Шварц, ‹…› на исходе войны, тот же Шварц написал для Жеймо сценарий знаменитой „Золушки“, которая стала ее главным фильмом и ее последним триумфом»[8]. Фильм принес актрисе славу, его будут смотреть многие поколения зрителей. Режиссер Алексей Герман вспоминал: «При поступлении в институт, на вопрос „Самый любимый фильм“, я ответил: „Золушка“. ‹…› ведь „Золушка“ — это было нездешнее, невесть откуда и как возникшее, вопреки всему сияющее чудо»[9]. Это чудо стало возможным в короткий миг послевоенной эйфории, его запомнили и полюбили, но сказка для Жеймо на этом закончилась — «Золушка» стала практически последней картиной в ее кинокарьере. В 1954 году она снялась в эпизодической роли, в 1957 году озвучила Герду в мультфильме «Снежная королева». С 1948 года дублировала зарубежные фильмы.

В 1957 году вместе с мужем, польским кинорежиссером Леонидом Жанно, уехала в Польшу. Больше не снималась в кино.

В интервью 1968 года Жеймо сказала: «я всегда мечтала о роли женщины своего возраста. Тосковала по „Норе“, „Пигмалиону“, но была обречена на вечную молодость на экране»[10]. «Кукольный дом» Генрика Ибсена или «Пигмалион» Бернарда Шоу, о которых мечтала актриса, — это пьесы не о «взрослой женщине», а о взрослении, становлении, эмансипации от кукольного или уличного мира детства, то есть история ее собственной жизни, которую ей не дали сыграть в кино. Е. Шварц писал о Жеймо: «Трагична судьба людей, обожающих искусство, но не имеющих никаких данных для того, чтобы им заниматься. ‹…› Но еще трагичнее люди, рожденные для сцены или экрана, и которые роковым образом сидят без работы. Жеймо сделала десятую долю того, что могла бы. Должна бы»[1].

Умерла 29 декабря 1987 года.

Наталья Бочкарева

Примечания

- a, b Шварц Е. Телефонная книжка. М.: Искусство, 1997.

- ^ Шмыров В. // Сеанс. 1993. № 8.

- ^ Зоркая Н. Янина Жеймо: Светящаяся Золушка Ленфильма // Актеры-легенды Петербурга. СПб.: РАН, Рос. ин-т истории искусств, 2004.

- ^ Цит. по: Козинцев Г. М. Собр. соч. в 5 т. Л.: Искусство. Т. 2.

- ^ Цит. по: Биневич Е. М. Евгений Шварц. Хроника жизни. СПб.: Изд-во ДНК Петрополис, 2008.

- ^ Жеймо Я. Режиссер — тоже партнер // Ученик чародея: Книга об Эрасте Гарине. М.: Искусство, 2004.

- a, b Ковалов О. Новейшая история отечественного кино. 1986–2000. Кино и контекст. Т. 6. СПб.: Сеанс, 2004.

- ^ Марголит Е. Новейшая история отечественного кино. 1986–2000. Кино и контекст. Т. 4. СПб.: Сеанс, 2002.

- ^ Герман А. «Золушка» [Предисловие к книге] // Шварц Е. Л. Золушка: [киносценарии]. СПб: Сеанс; Амфора, 2006.

- ^ Жеймо Я. [Интервью] // Советский экран. 1968. № 14.

Тексты

Рассеивающая морок

Алексей Васильев о Янине Жеймо

Письма Золушке

Об успехе фильма «Золушка» и жизни после

На съемках «Золушки»

Янина Жеймо работает над ролью

«Золушке ведь 17 лет»

Утверждение актрисы , грим и съемки

«Янечка»

Петр Багров о Янине Жеймо

Фильмография Янины Жеймо

От эпизодов к ролям-характерам

Адиран Пиотровский о Янине Жеймо

«У меня остался тот же характер»

Интервью 1968 года

Об обучении в мастерской ФЭКС

Учебный план

И рояль, и мандолина — все играют хуже Вас!

Стихи Шварца и Олейникова

Быть, а не казаться!

К. Минц о «Приключениях Корзинкиной»

Режиссер — тоже партнер

О работе с Эрастом Гариным

Без «мэри-пикфордовских» штампов

О роли Аси в «Подругах»

Мои детские роли

Публикация газеты «Кино» за 1935 г.

Даже Эйзенштейн смеялся, как ребенок…

О продолжении серии фильмов о Леночке

Конспект несбывшегося

О фильме «Разбудите Леночку»

Мудрость ребенка

Евгений Марголит о Янине Жеймо

Чарующий образ женщины-ребенка

Героини Жеймо на экране

Краткая история цирковой династии

Акробаты, воздушные гимнасты, клоуны

Сконцентрированные приемы комической игры

Из статьи Григория Козинцева 1936 г.

Принцесса

Из «Телефонной книжки» Евгения Шварца

Воспитанница цирка и ФЭКСа

Леонид Трауберг об актрисе

Роли Янины Жеймо

Кадр из фильма «Разбудите Леночку!». Режиссер: Антонина Кудрявцева. 1934

Кадр из фильма «Золушка». Режиссеры: Надежда Кошеверова, Михаил Шапиро. 1947

Кадр из фильма «Золушка». Режиссеры: Надежда Кошеверова, Михаил Шапиро. 1947

Кадр из фильма «Золушка». Режиссеры: Надежда Кошеверова, Михаил Шапиро. 1947

Кадр из фильма «Два друга». Режиссер: Виктор Эйсымонт. 1954

Кадр из фильма «Двадцать два несчастья». Режиссер: Сергей Герасимов. 1930

Кадр из фильма «Боевой киносборник. Новелла: "Ванька"». Режиссер: Герберт Раппапорт. 1942

Кадр из фильма «Горячие денечки». Режиссеры: Александр Зархи, Иосиф Хейфиц. 1935

Кадр из фильма «Горячие денечки». Режиссеры: Александр Зархи, Иосиф Хейфиц. 1935

Кадр из фильма «Два бойца». Режиссер: Леонид Луков. 1943

Кадр из фильма «Доктор Калюжный». Режиссер: Хеся Локшина, Эраст Гарин. 1939

Кадр из фильма «Приключения Корзинкиной». Режиссер: Климентий Минц. 1941

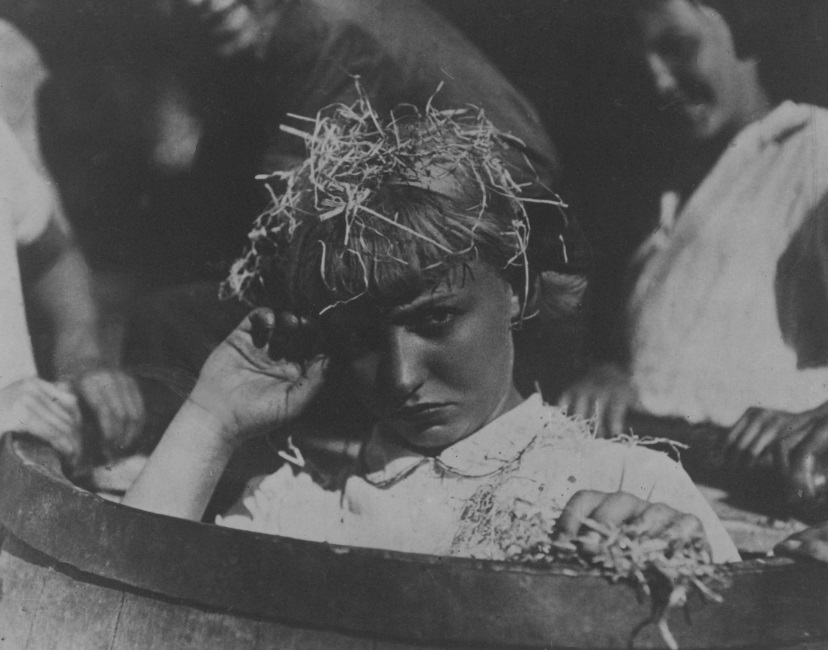

Кадр из фильма «Леночка и виноград». Режиссер: Антонина Кудрявцева. 1936

Кадр из фильма «Леночка и виноград». Режиссер: Антонина Кудрявцева. 1936

Кадр из фильма «Разбудите Леночку!». Режиссер: Антонина Кудрявцева. 1934

Кадр из фильма «Разбудите Леночку!». Режиссер: Антонина Кудрявцева. 1934

Кадр из фильма «Мы с Урала». Режиссеры: Лев Кулешов, Александра Хохлова. 1943

Кадр из фильма «Песнь о счастье». Режиссер: Марк Донской. 1934

Кадр из фильма «Песнь о счастье». Режиссер: Марк Донской. 1934

Кадр из фильма «Подруги». Режиссер: Лев Арнштам. 1935

Кадр из фильма «Подруги». Режиссер: Лев Арнштам. 1935

Кадр из фильма «Подруги». Режиссер: Лев Арнштам. 1935

Кадр из фильма «Шинель». Режиссеры: Григорий Козинцев, Леонид Трауберг. 1926