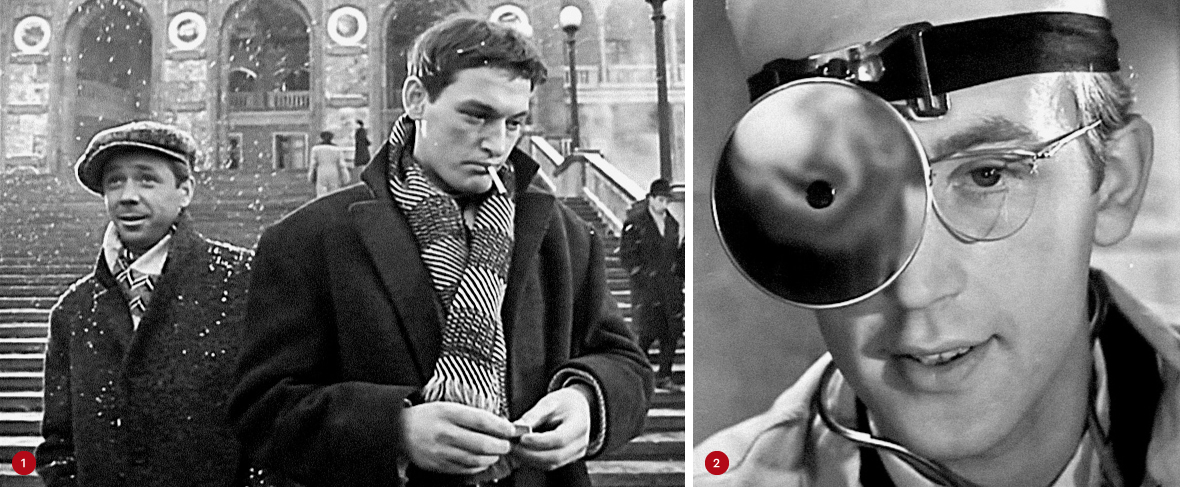

Среди героев оттепельного кино 1950-х — начала 1960-х годов врач — один из самых востребованных. Неторопливо идет он то тут, то там, поправляя очки, с чуть виноватой улыбкой и взглядом, устремленным куда-то внутрь себя... от персонажей Бондарчука в «Попрыгунье» и Баталова в «Дорогом моем человеке» до юного Василия Ливанова в «Коллегах».

Это понятно — впервые в советском искусстве люди профессионально озабочены человеческой жизнью как проблемой.

До 1950-х такой проблемы в нем попросту не существовало. Советский человек был бессмертен, поскольку лишен индивидуального бытия. Единственный вид смерти в такой системе координат — это смерть за Родину. А «смерть за Родину есть жизнь», как возвещает с экрана в «Романсе о влюбленных», этой эпитафии советскому миросозерцанию, Мать героя — женщина с плаката военной поры «Родина-мать зовет!»

Не то чтобы в предыдущий — позднесталинский — период не было фильмов о врачах. Нет, что-то появлялось — были «Пирогов» Козинцева, «Во имя жизни» Зархи и Хейфица, герасимовский «Сельский врач». Был печально известный «Суд чести» Абрама Роома, наконец. Но там героев обуревали совершенно иные проблемы. И, прежде всего — утверждение приоритета отечественной науки над западной. Шире — приоритета советского образа жизни как уже осуществленного идеала.

И потому врачи эпохи «малокартинья» выглядели не спасителями. Напротив — жрецами божества, требующего постоянной готовности пожертвовать во имя него жизнью.

Они жили в стальной уверенности, как на трибуне, вознесенной над залом. Без умолку наставляли — вещали, декларировали, декламировали.

Врачи в кино ранней оттепели — полная им противоположность. Немногословны они до предела. Тут и профессия накладывает отпечаток — в момент операции не до разговоров, все сводится к четким отрывистым приказам. К декламации они испытывают органическое недоверие. Предпочитают иронию. Иногда, не выдержав, взрываются филиппикой против «высоких» и «красивых» слов. Белые халаты теперь выглядят прямо-таки негативом мундиров на героях того же «Суда чести».

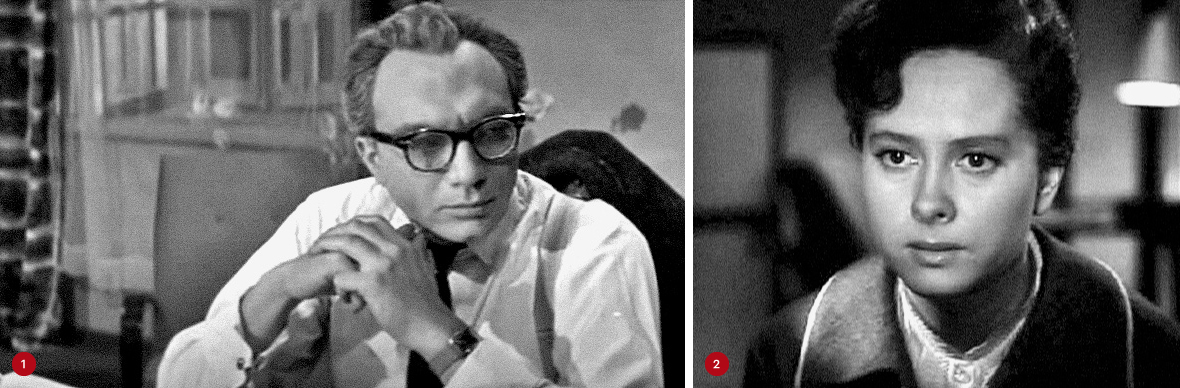

И во внешности героизма убавляется. Она не обязательно неброская или негероическая, как у Баталова или Василия Ливанова — вот в «Неоконченной повести» у Эрмлера героиню Эллина Быстрицкая играет, а в «Попрыгунье» так и вообще Сергей Бондарчук. Постановщик «Попрыгуньи» Самсон Самсонов вспоминал, как яростно против кандидатуры Бондарчука выступал поначалу Пырьев: «Да ведь такой Дымов всех гостей еще на лестнице зарежет!» Но, посмотрев очередную пробу, охнул: «Глаза у него... такие, хоть сто лет ищи — не найдешь».

Глаза таких героев — вопрошают. О чем?

Тут стоит напомнить о главной, пожалуй, особенности 1950-х. Впервые за весь советский период истории война перестает быть неизбежной ближайшей перспективой.

Готовность отдать жизнь во имя Родины не то чтобы снимается с повестки дня, но, скажем так, отходит на задний план. Человек впервые обретает возможность по собственному разумению строить, проживать, длить свою жизнь. Только от этого за предыдущие десятилетия он отвык. Его этому не учили.

Так рождается ключевой диалог (и это почувствовала система, на него ополчившаяся) в «Заставе Ильича». Сын (кстати, недавно вернувшийся из армии раньше срока по причине сокращения количества войск — эту подробность у нас зачастую пропускают, а зря) в мысленном разговоре с отцом, погибшим в войну во время атаки, говорит: «Я хотел бы идти с тобой». «Не надо», — отвечает отец.

— А что надо?

— Жить.

— А как жить?

Вот он, этот вопрос.

Мир теряет свою былую стальную определенность.

И вместо всех тех, кто учил, как отдавать свои жизни во имя некоей высокой цели, вопросительный взгляд общества обращается к тем, кто занят непосредственно вопросом продолжения, продления жизни — к врачам.

Поэтому в них теперь подозревают обладание неким сакральным знанием о жизни.

И что же они?

Старшие-ветераны, подозревая в них безыдейных «стиляг», строго вопрошают: «Куда клонится индекс, точнее индифферент, ваших посягательств?» Они же отвечают растерянно от неловкости за саму ситуацию, поправляя очки: «Мы не пижоны, мы врачи» («Коллеги»).

Возлюбленная спрашивает: «Что такое смерть?» В ответ со смущенной улыбкой: «Один мудрец сказал: „Я не знаю, что такое смерть, потому что понятия не имею, что за штука жизнь“» («День счастья»).

В первых фильмах, созданных в середине 1950-х — что в «Попрыгунье», что в «Неоконченной повести», что в «Дорогом моем человеке» — они еще предстают в ореоле целеустремленности, преданности делу. («Дело, которому ты служишь» — так называлась трилогия Юрия Германа о докторе Устименко — герое «Дорогого моего человека». Ею зачитывались в годы оттепели и забыли, как только оттепель кончилась.)

Но чем далее, тем явственнее обозначается: среди вопрошающих этот герой не то что утверждающий, но, напротив — самый вопрошающий.

Вопрошание, сомнение сделавший даже не образом, но — способом жизни. Даже тема целесообразности принесения себя в жертву во имя науки из утверждения начнет превращаться в вопрос.

В полный голос вопросительная интонация эта зазвучит в 1960-е, когда в качестве фаворитов экранного мира эстафету у врачей перехватят физики. (У них же, видимо, позаимствовав и ключевую деталь образа — белые халаты.) Конечно же, это, прежде всего, «Девять дней одного года». Недаром самоотверженного физика Гусева сыграет именно Алексей Баталов; после «Дорогого моего человека» — «главврач» оттепельного кино. Но и сама модель «Девяти дней...» опробована еще в середине 1950-х. Там, где герои — по-прежнему врачи.

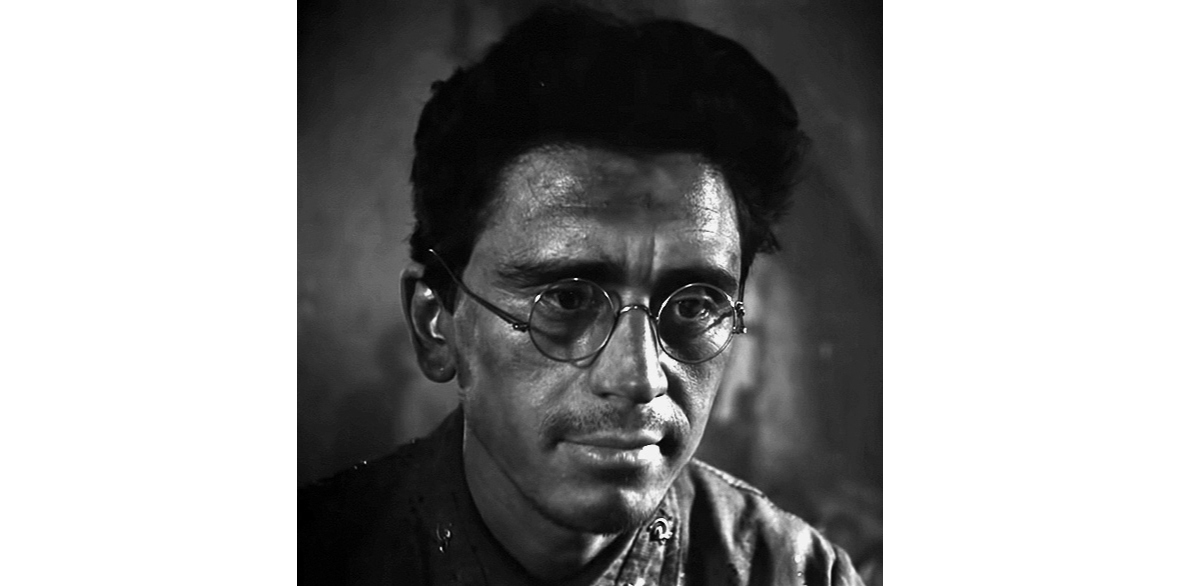

...Группа вирусологов давно работает над вакциной против смертоносного вируса. Руководитель — старый ученый — умер. Длятся бесконечные опыты — то удачные, то неудачные. Лаборатория на грани закрытия, тем более что в последние десятилетия случаев этой болезни не было. Внезапно она вспыхивает в далеком сибирском городе. Герои летят туда. Опустевшие улицы. Молчаливая толпа с напряженными лицами у ворот больницы. Машины скорой помощи с телами на носилках. Заболевает шофер группы — его спасти не удается. Но последние эксперименты успешны. Можно начинать прививки. Однако сначала вакцину должен испробовать на себе кто-то из вирусологов. Среди них — аспирант старого ученого Алеша, бегущий из столицы от безответной любви. Он настаивает, чтобы его включили в число участников эксперимента. Жребий падает на него. Для здорового организма вакцина безвредна, но у аспиранта простуда, что он скрыл от коллег. Город спасен — герой умирает. В центральной газете появляется очерк о его подвиге. В Москве девушка, которую он любил, подходит к газетному стенду на остановке, но в этот момент подходит ее троллейбус. Она уезжает, так и не узнав о героической гибели отвергнутого ею Алеши. Конец.

Фильм, вышедший в 1957-м и прошедший тогда незаметно, называется «Четверо». Его снял фронтовик Василий Ордынский, постановщик «Большой руды», «У твоего порога», «Человек родился» — режиссер глубокий, но негромкий, а потому и по сей день недорасслышанный. Сценарий — дебют Даниила Храбровицкого, так что параллель с «Девятью днями...» неизбежна.

Белые халаты на персонажах обоих фильмов значимей проблем изобретения вакцины или расщепления ядра. А простая, повседневная жизнь — героической гибели «во имя».

Алешу играет только что закончивший ВГИК Владимир Гусев, много и долго потом снимавшийся в ролях готовых на подвиг простых парней — мужественных и обаятельных. Эта его работа едва ли не самая интересная: изменен угол зрения на героя. Узнав о его неосторожном поступке, руководитель группы в отчаянии кричит: «Подвиг! Что вы понимаете в подвиге!? Посмотрите на Викентия Карповича! Каждый день, восемь лет, шесть тысяч анализов... Никто не верил, а Викентий Карпович... Вот посмотрите на него — вот как выглядит подвиг!»

Тут как бы раздваивается чеховский Дымов. Алеше достается его отчаянный, по сути — самоубийственный жест (ведь в нем, помимо прочего, отзывается неразделенная любовь). А кругленький немолодой Викентий Карпович, обремененный большой семьей и квартирным вопросом, с пресловутой чуть виноватой улыбкой, воплощает незаметный героизм чеховских подвижников; их «отвагу на каждый день». (Блестящая работа мхатовца Владимира Грибкова, памятного, прежде всего, по комедийным киноролям.)

Вообще, нечто символическое видится в том, что «врачебная» тема в оттепельном кино начинается именно с экранизации чеховского рассказа. Собственно, присутствие Чехова, даже не как художника, но личности формирует пространство этой темы. Герои существуют в виду Чехова, «на фоне Чехова». Подчас буквально. В старой служебной квартире при больнице в «глубинке», где селят Сашу Зеленина из «Коллег», висит чеховский портрет. А у Хейфица в замыкающей его «врачебную» трилогию экранизации «Ионыча» («В городе С.») доктор Чехов возникает непосредственно, проходит через всю картину. И в финале они с Ионычем наглядно разъезжаются в противоположные стороны — обрюзгший, покорившийся среде герой в роскошной пролетке с кучером, и Чехов на простой крестьянской телеге с докторским саквояжем.

Чехов для всех этих героев эталон профессии и шире — эталон интеллигента. Человек, который, по словам Алексея Баталова в одном из поздних интервью, «жил поперек реальности».

Человек, идущий своим, а не предписанным путем. Именно этот тип героя — человека вопрошающего, ищущего свой путь — в годы оттепели возрождается, закрепляется в нашем искусстве, в том числе на экране, и уже не покидает его до конца советского периода.

Но почему все начинается с интеллигента? А не потому ли, что именно в среде интеллигенции зарождаются в годы войны контуры «смутно ощущаемого идеала — нового демократизма будущего, которому суждено восторжествовать на Земле», как писал Эйзенштейн в 1942 году? И не потому ли именно интеллигенция оказывается основным объектом удара в послевоенную позднесталинскую эпоху?

Вменяемое ей в вину «низкопоклонство перед Западом» есть один из эвфемизмов, которыми эта эпоха широко пользовалась. И обозначает он, разумеется, гуманистические ценности, которые сталинской системе органически чужды.

Носитель их воспринимается как «другой» — и уже поэтому, с точки зрения пещерного сознания сталинской системы, несущий угрозу. Практически — изгой.

И не случайно пиком кампании по борьбе с «низкопоклонством» становится накануне смерти Сталина дело врачей — «убийц в белых халатах». Они же «космополиты», они же «сионисты» — еще один эвфемизм, обозначающий «другого» как «еврея». Когда в череду еврейских фамилий вкраплены Виноградов или Егоров, это не только (или не столько) маскировка истинного объекта кампании. «Другим», «инаким» человека делает, в конечном счете, род занятий, образ существования[1] — то особое знание о жизни, которого рядовой человек лишен и потому не уверен, не будет ли это знание обращено во зло. Мемуаристы той эпохи вспоминают, что по ходу кампании люди в массе стали опасаться врачей вообще. Так во время холерных бунтов всех лекарей молва чохом записывала в отравители-немцы.

Так вот, вопрос «как жить?» напрямую связан со смертью Сталина. В сталинской системе человек не распоряжается своей жизнью и судьбой — за нее ответствен вождь. С его уходом человек неизбежно остается один на один с собой. Меж тем опыта строить собственную жизнь и отвечать за нее у него нет. И тогда он, по сути, вынужден обратиться к опыту «другого» — столь ожесточенно отвергавшемуся ранее.

И если вспомнить, что именно с дела врачей начинается оттепельная волна реабилитаций, то не это ли обстоятельство порождает в кино 1950-х такой жадный интерес к герою в белом халате?

Но тогда в интересе этом должен присутствовать привкус чувства вины.

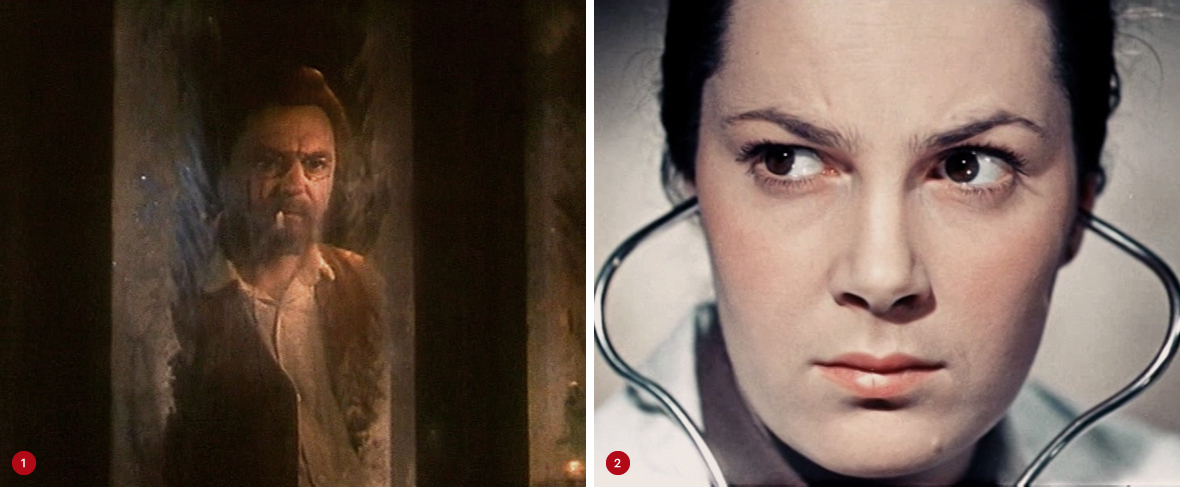

Очень выразительный пример — «Судьба человека» Сергея Бондарчука. В первоисточнике — рассказе Шолохова — в сцене ночлега пленных в разрушенной церкви упоминается врач, продолжающий, как отмечает рассказчик, и в этой трагической ситуации выполнять свой долг. Он вправляет герою вывихнутую руку, а тот от боли обзывает врача ветеринаром и фашистом. В тексте рассказа персонаж почти неразличим (и в буквальном смысле: вокруг ночь), он высвечен лишь этой репликой и последующей сентенцией героя насчет верности долгу. В фильме камера жадно впивается в лицо врача на долгом крупном плане. И, помимо классических типажных признаков такого героя (очки, взгляд, вдруг устремляющийся куда-то поверх голов) режиссер наделяет его подчеркнуто еврейской внешностью как отдельным сюжетом. Он помещает этого персонажа (чего тоже нет у Шолохова) в следующую сцену, где из рядов пленных выталкивают комиссаров, коммунистов и евреев. На вопрос офицера — «Юде?» тот отвечает: «Врач». И принимает смерть, торопливо протерев очки, с поднятой головой[2].

Но вот когда эти контуры повседневности героизма достаточно быстро — к рубежу 1950–1960-х — обретают законченную четкость, некая неуверенность начинает проступать вдруг в герое.

Так, скажем, движется сюжет «врачебной» трилогии Хейфица: от рыцаря, героически преодолевающего сложность жизненных обстоятельств в «Дорогом моем человеке» (1958) к герою, застывающему в задумчивости перед неразрешимостью их в «Дне счастья» (1963); с тем, чтоб завершиться «В городе С.» (1966) историей Ионыча — полностью этим обстоятельствам подчинившегося и потому утратившего себя.

Есть это и в других экранных коллегах: что в заторможенной Асе Давидовне из «Все остается людям» (1963), что в полураздавленном навечно поселившимся в нем страхом Грише Костанецком из «Друзей и годов» (1966)[3]. Нечто страшное стоит перед их глазами. И все они вслед за героем Баталова из «Дня счастья» поминают «дело врачей». Травматическая память оказывается тем устойчивей, чем последовательней загоняется внутрь, не находя выхода и полного разрешения.

Что же это за видéние?

Ясно это станет много лет спустя, к концу столетия; когда сын Юрия Германа закончит и выпустит «Хрусталев, машину!». Фильм, где, по сути, не сам врач главный герой, а страх, преследующий и его, и всех, кто его окружает. Страх, который сгущается до едва ли не самой кошмарной сцены в отечественном кино; той, где генерала-нейрохирурга насилует в черном воронке толпа уголовников.

Действие «Хрусталева» происходит в разгар «дела врачей» в момент смерти Сталина. Но жуткая эта сила, тупая и архаическая, приобретает в фильме уже вневременной, по сути — метафизический характер.

И тут обнаруживается (для историка кино, по крайней мере), что кошмарное видéние это существует в художественном сознании прежде, чем воплотится в конкретную историческую реальность — опережает ее и пророчит.

Ибо возникает оно в советском кино еще во второй половине 1930-х — в фильмах о гитлеровской Германии, в большинстве которых фигурирует врач-еврей как жертва нацизма...

Из фильма в фильм повторяется одна и та же сцена: черные эсэсовские мундиры и коричневые рубашки штурмовиков обступают человека в белом халате, буквально — пинками — выталкивая его из кадра под гогот, улюлюканье и скандирование лозунгов-речевок; ведут по улице в разодранном халате с надписью на нем черной краской «юде», швыряют в машину... Скорбную процессию эту замыкает в поставленных уже под конец войны «Непокоренных» похожий на Айболита доктор, под конвоем идущий прямиком в Бабий Яр. Играет его Вениамин Зускин — его одним из первых среди деятелей еврейской культуры в Советском Союзе арестуют в 1948-м и в 1952 году расстреляют. А в роли одного из врачей в «Семье Оппенгейм» снимут Соломона Михоэлса — народного артиста СССР, убитого в 1948 году по личному приказу Сталина.

Но не в пятом пункте — графе «национальность» из паспорта — тут дело. Природа этих страхов залегает глубже.

Она в извечном конфликте двух типов сознания: личностного и доличностного — модернистского и архаического, как сказал бы Дмитрий Быков. И потому страхи эти — обоюдны. Носители этих сознаний выглядят монстрами в глазах друг друга.

Другое дело, что советский проект с его пафосом однородности «во что бы то ни стало», нивелирующий их антагонизм, проговаривается редко. Тогда в фильмах о врачах появляются монстры вроде смахивающего на неандертальца Федьки Бугрова из «Коллег», а подонок из подворотни (да не просто подонок, а подонок с идеологией подворотни) из «Трех дней Виктора Чернышева» кричит врачу, забредшему сюда из другого измерения: «Умного из себя строишь?! Мало вас резали, умных!»

Но как выглядит в восприятии носителя архаического сознания «безродный космополит», а тем более врач-отравитель, можно представить лишь по карикатурам рубежа 1940–50-х в журнале «Крокодил», которые велено было потом раз и навсегда забыть. (Согласитесь, трудно представить, чтобы полноценный и убедительный портрет подобного персонажа с точки зрения архаического сознания смог дать Абрам Роом в «Суде чести» или Фридрих Эрмлер в «Великой силе».)

Само признание наличия этих двух типов у нас под запретом. Тем самым отсутствие диалога, скрытый и непрестанный антагонизм и культивируется.

Меж тем примеры монстров-врачей, ученых и прочих интеллектуалов подобного рода мы легко найдем, выйдя за пределы отечества: Мабузе, Калигари, кинематографический Франкенштейн, мечтающие то ли уничтожить мир, то ли подчинить его себе... Обмен восприятиями подсказывает выход. Он — в диалоге сознаний. В обмене страхами, если угодно, дающему шанс узнать себя в «другом». И это единственное средство, действительно позволяющее освободиться от травмы.

P. S.

Хотели посетовать: ну где у нас какая-никакая комедия про столкновение упоротого гопника с рыцарем в белом халате; где смеховое, игровое пространство, на котором и может происходить взаимное избавление от страхов? И тут осенило: есть, есть такая комедия у нас, да еще какая — «Айболит-66»! Только вот столкновение это, судя по ней, будет вечным...

Примечания

- ^ Примечательно, что определение «космополит», «приверженец европейских идей» использует в качестве политического обвинения на аудиенции у Александра II в 1866 году Муравьев-Вешатель, получив диктаторские полномочия.

- ^ Похоже, и выбор Эрмлером на главную роль в «Неоконченной повести» (1955) Элины Быстрицкой с ее южной красотой, тревожной на фоне ленинградских сдержанных пейзажей, продиктован аналогичными соображениями.

- ^ А полностью соответствующий ранее сложившемуся канону герой Анатолия Папанова в «Детях Дон-Кихота» (1965) может теперь существовать лишь в идиллически-кукольном жанровом мире, что приводило чуть ли не в ярость тогдашнюю, сплошь прогрессивную, кинокритику.