«Cura te ipsum» — в переводе с латинского означает: «Исцели себя сам». Читая в синагоге книгу пророка Исайи, Христос ждет, что собравшиеся ответят ему этой поговоркой. Христос и сам именует себя врачом: «Не здоровые имеют нужду во враче, но больные»; чудесным образом он исцеляет бесноватого и прокаженного, расслабленного и глухонемого, сухорукого и слепого, страждущего водянкой и умирающего от неизвестной болезни. Христу нет дела до социального статуса недужного — он помогает и сыну Капернаумского царедворца, и теще апостола Петра. Он врачует телесные, а вкупе и душевные недуги. Иустин Философ (ок. 100–165) сравнивает Христа с богом медицины — греческим Асклепием или латинским Эскулапом. А поэт и богослов Ефрем Сирин (ок. 306–373) так обращается к Христу: «О великий Врач, пришедший исцелить болезни и немощи бедного Адамова рода обильными щедротами своей благодати».

Христианские святые (священномученик Антипа, целитель Пантелеймон, Анастасия Узорешительница, Косма и Дамиан), подражая Спасителю и Утешителю, избавляют от боли людей и животных. В христианской традиции между врачом, болезнью и пациентом устанавливается тайная, сложная связь.

Так образ врача сближается с образом священника. В Российской империи дети священнослужителей нередко становились врачами: один из первых профессоров медицины С. Г. Зыбелин (1735–1802), основоположник эпидемиологии Д. С. Самойлович (1744–1805), выдающийся хирург и архиепископ Симферопольский и Крымский Лука, в миру В. Ф. Войно-Ясенецкий (1877–1961). Писатели-врачи А. П. Чехов и М. А. Булгаков тоже выросли в религиозных семьях: Афанасий Иванович Булгаков — богослов, историк церкви; Павел Егорович Чехов — человек набожный, он строго следовал церковным обрядам и обычаям, управлял соборным хором. Особую роль играла молитва в жизни гениального русского хирурга Н. И. Пирогова (1810–1881), судя по его «Севастопольским письмам: 1854–1855».

Слово «врач» происходит от славянского глагола «врати»; избавление от хворей и скорбей — акт речевой, словотворческий.

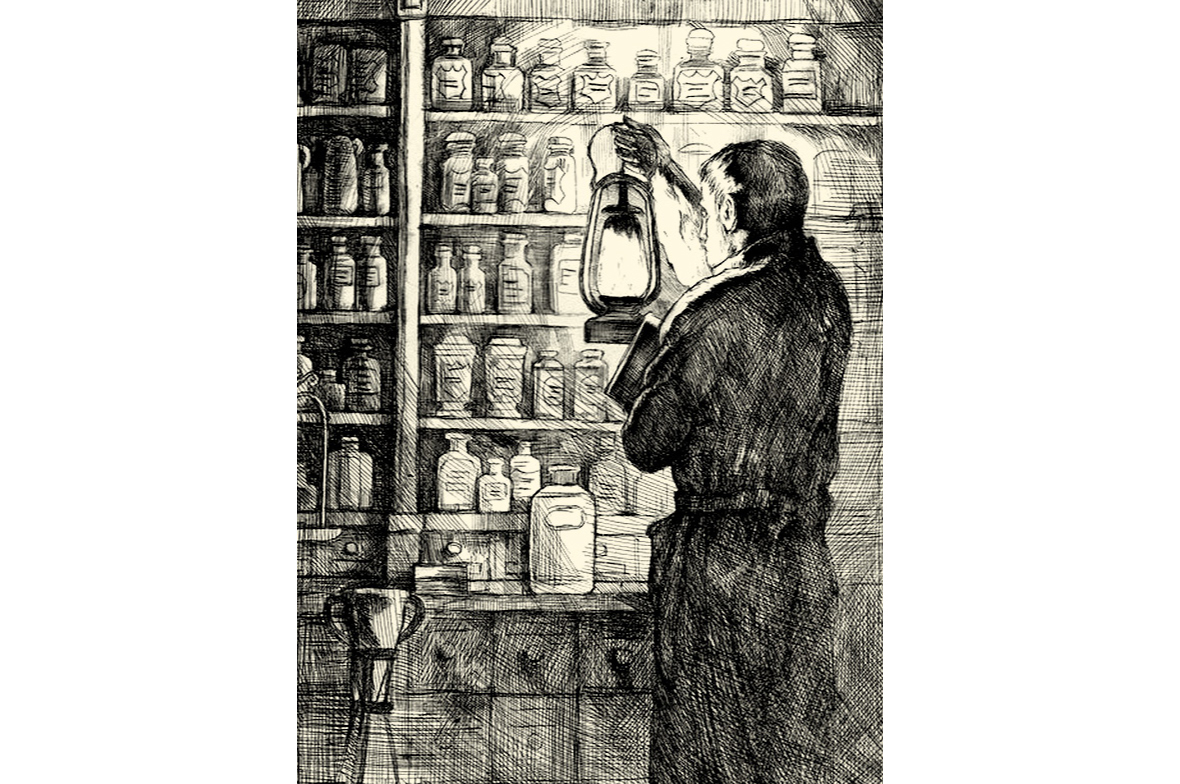

Древний врач вступал с болезнью в словесную перебранку: спорил, уговаривал, хитрил, увещевал, бранил, сманивал — одним словом, обманывал и врал. Ведь, в сущности, недуги и немощи — есть следствия нарушенного договора с Богом, а Бог — как известно, есть Логос, то есть Слово. Снадобья и травы, мази и капли, микстуры и облатки, бальзамы и настои — лишь волшебные помощники. Врач был колдуном, он ворожил.

Слово «лекарь» — связано не только с заимствованиями из германских языков, но и с латинским «loquor» — «говорю», греческим «ληκέω» — «издавать звук». «Знахарь» — от славянского «знати»; «доктор» — от латинского «docere» — «учить»; познание — тоже процесс словесный. Исключением из этого ряда является слово «медик», которое восходит к праиндоевропейскому «med» — «мерить».

Что измеряет русский врач? Чему учит доктор? О чем врет лекарь?

В древнерусской литературе болезнь связана с грехом, а исцеление физическое — с духовным преображением.

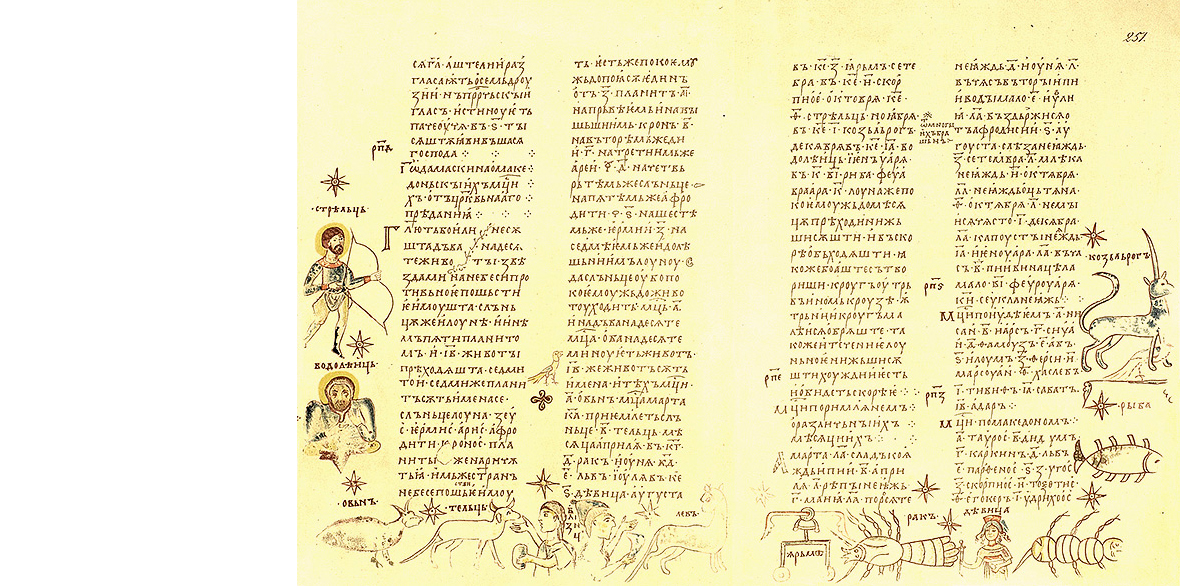

В «Изборнике Святослава» (1073, 1076) говорится: «В болезни прежде врача прибегай к молитве». В «Повести временных лет» (XI–XII века) есть подробное описание мозговой грыжи князя Всеслава: «Когда мать родила его, на голове его оказалось язвено, и сказали волхвы матери его: „Это язвено навяжи на него, пусть носит его до смерти“, и носил его на себе Всеслав и до дня последнего своего, оттого и немилостив он был на кровопролитие». Да и вообще различные летописные своды достаточно подробно излагают истории болезней русский князей.

В Киево-Печерском патерике (XIII век) описаны многочисленные практики средневековой медицины: например, «безмездный врач» Агапит Печерский, живший в XI веке, под видом лекарства давал травяной отвар — обыкновенную свою монастырскую пищу, и горячо молился. Болезнь воспринималась как наказание за греховную, нечестивую жизнь или как предупреждение, призыв к покаянию: так, один богатый киевлянин за гордыню свою покрывается коростой и гноем, а черноризец Еразм, по лености и унынию пренебрегший монашеским уставом, слепнет.

«Домострой» в редакции протопопа Сильвестра (середина XVI века) советует от знахарей и чародеев воздержаться, а «врачеваться Божиею милостию, да слезами, да молитвою да постом, да милостынею к нищим, да истинным покаянием» и так далее. Непротивление болезни, смирение, с которым недужный принимает муки, — это аскетическая практика и духовный подвиг (мученик Пимен, Сергий Радонежский, сын черниговского князя Дмитрия Святославича, известный как Николай Святоша). В «Повести о Петре и Февронии Муромских» Ермолая Еразма (середина XVI века) князь Петр, обрызганный зловредною кровью коварного змия, покрывается струпьями и язвами. Излечить его сможет только дочь древолазца — мудрая дева Феврония: она говорит загадками, испытывая княжескую мудрость, и как благодарность за врачевание просит взять ее замуж.

В XVII–XVIII веках были распространены рукописные лечебники и травники: «Прохладный вертоград» — своеобразная средневековая медицинская энциклопедия, «Реестр из дохторских наук, сочиненный в 7204 (1696) года Афанасием, архиепископом Холмогорским».

* * *

В XVIII веке медицина и естественные науки становятся объектами искусства. Петр I, завсегдатай анатомический театров Европы, приобретает коллекцию Фредерика Рюйша, открывает кабинет редкостей, названный на немецкий манер — Кунтскамера; просвещенное общество читает труды Ньютона и Лейбница с неменьшим интересом, чем приключенческие «Гистории о российском матросе Василии Кориотском и о прекрасной королевне Ираклии Флоренской земли».

В петровское время в Российской империи появляется множество врачей-иностранцев, отношение к ним скептическое, недоверчивое, как и к новым открытиям в области медицины.

В сатире «На хулящих учение. К уму своему» (1729) А. Д. Кантемир (1708–1744) высмеивает ретрограда, невежественно рассуждающего о врачебных изысканиях:

Трав, болезней знание — голы все то враки;

Глава ль болит? Тому врач ищет в руке знаки;

Всему в нас виновна кровь, буде ему веру

Дать хочешь. Слабеем ли, кровь тихо чрезмеру

Течет; если спешно — жар в теле, ответ смело

Дает, хотя внутрь никто не видел живо тело.

Насмешке подвергались не только недалекие больные, но и глуповатые лекаря: они становились героями многочисленных эпиграмм и басен.

И. И. Дмитриев (1760–1837) иронизировал:

Мне лекарь говорил: «Нет, ни один больной

Не скажет обо мне, что не доволен мной!»

«Конечно, — думал я, — никто того не скажет:

Смерть всякому язык привяжет».

Д. И. Хвостов (1757–1835) язвил:

Что ты лечил меня, слух этот, верно, лжив, —

Я жив.

От поэта и журналиста П. П. Сумарокова (1765–1814) досталось зубным врачам:

Приемы их довольно грубы:

Они стараются чужие зубы

Как можно чаще вырывать,

Чтобы своим зубам доставить что жевать.

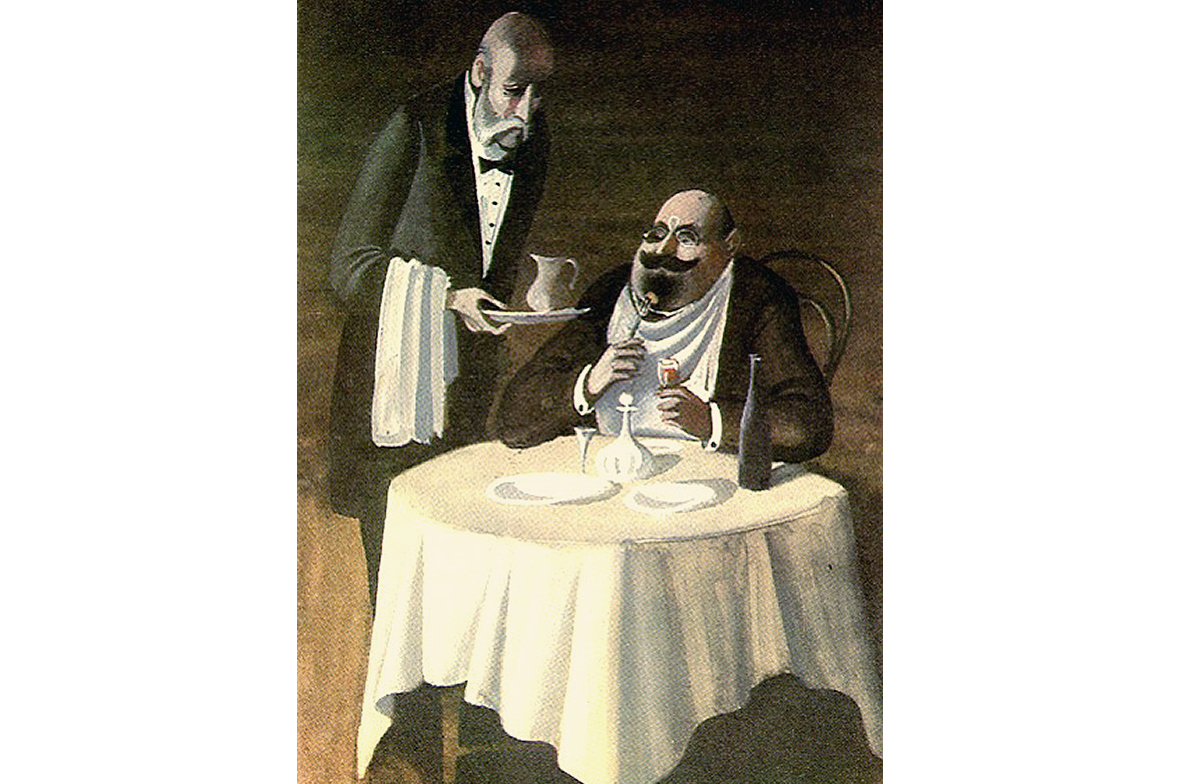

Подсмеивался над невежественными и неумелыми врачами и В. Т. Нарежный (1780–1825). В романе «Российский Жилблаз, или Похождения князя Гаврилы Симоновича Чистякова» (1813) он описал странные перемены, случившиеся по осени с главным героем: князь становился «пасмурнее и дичее», к тому же «сертук его целую неделю не чищен, волосы столько же времени не чесаны. Глаза его были мутны, щеки бледны и впалы». Сын князя, Никандр, отправил письмо с описаниями симптомов загадочной болезни лучшим лекарям — русским и заграничным, но, не получив вразумительного ответа, решил пригласить их на обед. Откушавши, врачи стали наперебой предлагать различные средства к устранению недуга, сообразно своему национальному характеру: русский — выломать двери и влить в горло стакан доброго пуншу, француз — «приискать молодую, пригожую, здоровую, ловкую девушку», немец — не выпускать целую неделю, не давать ни есть, ни пить, англичанин — «зарядить пистолет двумя пулями, и когда выйдет больной, подать ему и сказать: „Жалкий человек! ты в тягость себе и другим. Оставь свет, если он тебе опротивел“». Англичанин сорвал с немца парик, француз захохотал, завязалась драка. А князь вскорости принялся сочинять трагедию, превратившуюся в мемуарный роман, и выздоровел.

Ловкий беллетрист Ф. В. Булгарин (1789–1859), один из основателей газеты «Северная пчела», в «Опыте сатирического словаря» (1824) так аттестовал аптеку: «Химическая лаборатория, где при разложении веществ, горькое достается больному, а сладкое — лекарям и аптекарям». Булгарин же, между прочим, капитан наполеоновской армии, упрекал французскую публику за двусмысленную любовь к науке и изящной словесности: «Французы с удивлением слушали курс анатомии человеческого сердца в юной своей литературе и с содроганием взирали на человечество». Не раз публиковал он скверные пасквили и фельетоны на выдающегося хирурга Н. И. Пирогова, упрекая его в бесчувственности, лживости и даже плагиате: мол, «Курс прикладной анатомии» был украден у английского анатома Чарльза Белла.

* * *

В XIX веке в сатирических стихотворениях о врачах появляется философская интонация.

Речь идет не просто о плутоватом лекаре, который в поисках наживы обманул не то чтобы простоватого, но не осведомленного в медицине больного: в подтексте всегда разговор героя со смертью, словно в бергмановской «Седьмой печати», а врач — будь он хоть трижды шарлатаном — лишь посредник в этом споре.

За год до окончания Царскосельского лицея А. С. Пушкин (1799–1837) сочинил эпиграмму:

Заутра с свечкой грошевою

Явлюсь пред образом святым:

Мой друг! остался я живым,

Но был уж смерти под косою:

Сазонов был моим слугою,

А Пешель — лекарем моим.

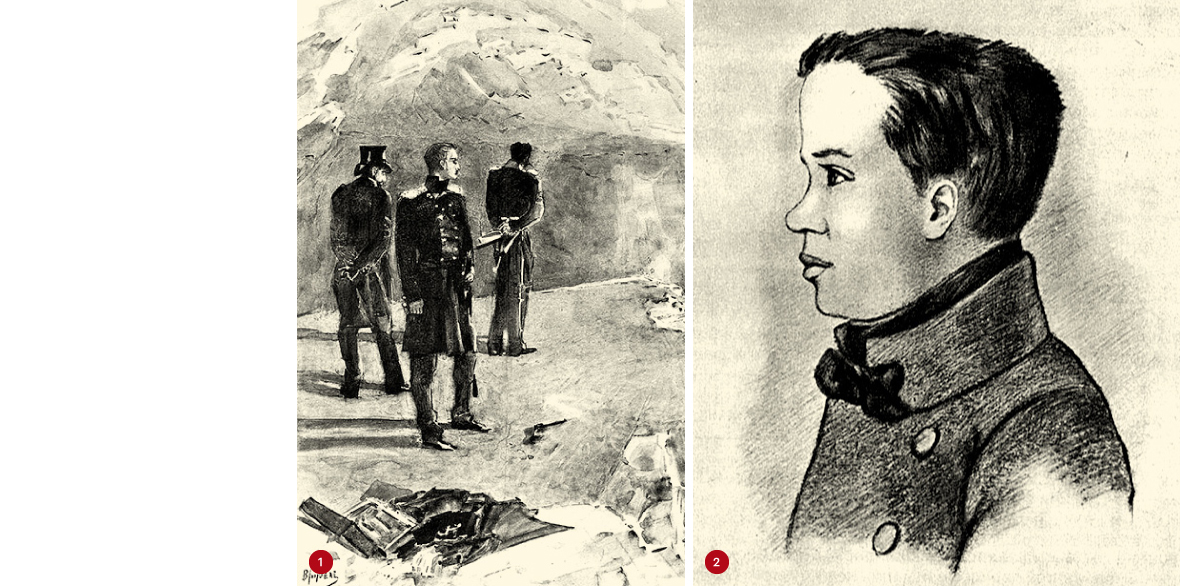

Как оказалось, Константин Сазонов, лицейский дядька, воспитатель, совершил в окрестностях Царского села несколько убийств. Имя Пешеля возникло в стихотворении, с одной стороны, как шутка, а с другой — образ лицейского лекаря, который проповедовал «спокойствие души, телесные упражнения, диэту», контрастирует с образом коварного душегуба. Приехавший из Моравии Франц Осипович Пешель служил в Лицее 31 год, «чинил» — так он называл лечение — всю округу, был смешлив и весел, чем заслужил большую любовь и преданность лицеистов.

Летом 1819 года Пушкин тяжело заболел «гнойной горячкой». В послании к Энгельгардту он написал:

Я ускользнул от Эскулапа

Худой, обритый — но живой;

Его мучительная лапа

Не тяготеет надо мной.

Избавление от смерти у Пушкина ассоциируется с побегом от врача, своим лечением намеревавшегося извести больного; поэт припоминает куда более подходящие предписания лицейского доктора — «и сон, и сладостный покой».

Простые рецепты — в чести у Пушкина, а вот у Н. В. Гоголя (1809–1852) они вызывают ерническую улыбку. В комедии «Ревизор» (1835) о методике врачевания Христиана Ивановича Гибнера рассказывает попечитель богоугодных заведений Артемий Филиппович Земляника: «Чем ближе к натуре, тем лучше; лекарств дорогих не употребляем. Человек простой: если умрет, то и так умрет, если выздоровеет, то и так выздоровеет. Да и Христиану Ивановичу затруднительно было бы с ними изъясниться — он по-русски ни слова не знает».

Сам Христиан Иванович молчалив, он лишь «издает звук, отчасти похожий на букву „и“ и несколько на „е“», «русскую болезнь» — он не в силах ни понять, ни описать, ни вылечить. Больные его походят на кузнецов и балуются крепким табачком.

Герой стихотворения М. Ю. Лермонтова (1814–1841) «Завещание» — участник чеченской кампании 1840 года просит товарища рассказать о своей печальной участи — далеким и близким: родителям — соврать, мол, «писать ленив», а «полк в поход послали»; соседке — рассказать правду; а прочим сообщить, что «Помер честно за царя // Что плохи наши лекаря // И что родному краю // Поклон я посылаю». Врач, фигурирующий в завещании, — тот, кто не сумел выторговать душу воина в разговоре с Судьбой и Смертью.

В романе «Герой нашего времени» (1840) Лермонтов изображает Печорина как врача поневоле. «Ожидание насильственной смерти не есть ли уже настоящая болезнь?» — размышляет герой. Печорин не просто точно и глубоко описывает социальные болезни первой половины XIX века, но с головой погружается в них, перенимая симптомы: с горцами — он горец, с контрабандистами — контрабандист, в «водяной обществе» — щеголь, бретер и волокита. Он не соглядатай, а талантливый психоаналитик, слишком поверивший в «недуги» своих пациентов. В дневнике он с медицинской скрупулезностью наблюдает как за изменением своего сознания, анализируя фобии и компульсии, так и за другими, подмечая на лицах приметы болезни или скорой смерти. «Нет в мире человека, над которым прошедшее приобретало бы такую власть, как надо мною: всякое напоминание о минувшей печали или радости болезненно ударяет в мою душу и извлекает из нее все те же звуки... Я глупо создан: ничего не забываю, — ничего!», — пишет Печорин.

В Пятигорске он встречает своеобразного двойника — доктора Вернера — русского врача с немецкой фамилией.

Доктор тоже романтический герой, втиснутый в пространство реалистического мира. Как и Печорин, Вернер безукоризненно точно ставит диагноз: он заранее понимает, как закончится дуэль Печорина с Грушницким.

Вернер, с одной стороны, «скептик и материалист, как и все медики», а с другой — фигура демоническая: «Одна нога была у него короче другой, как у Байрона; в сравнении с туловищем голова его казалась огромна: он стриг волосы под гребенку, и неровности его черепа, обнаруженные таким образом, поразили бы френолога странным сплетением противоположных наклонностей. Его маленькие черные глаза, всегда беспокойные, старались проникнуть в ваши мысли». Не случайно доктора прозвали Мефистофелем.

Пятигорские врачи судачат, будто бы Вернер рисует карикатуры на своих пациентов.

Лермонтов вроде бы реабилитирует образ врача, сложившийся в литературной традиции XVIII–XIX веков. Вернер, хоть и объект насмешек и сплетен, но вовсе не шарлатан и не проходимец, как лекари сатир и эпиграмм. Он плачет над умирающим солдатом. Да и вообще, по выражению Печорина, Вернер — поэт, хотя стихов и не пишет. Но способен ли Вернер кого-нибудь по-настоящему вылечить? Возможно, он как талантливый врач слишком хорошо врет. С Печориным они играли в странную психологическую игру: «толковали вдвоем об отвлеченных предметах очень серьезно», пока не замечали, что «морочат» друг друга. Они запутались в словесности, софистике, изощренном психоанализе, захлебнулись нарзаном «водяного общества». Цели их благородны и прекраснодушны. Но оправданы ли средства? Они врут своим «пациентам» ради их излечения. Впрочем, вылечен ли от гордыни и высокомерия Грушницкий ловкой печоринской пулей? Спасена ли княжна Мери от горькой меланхолии и светской пошлости вернеровской «кислосерной водой» и «купанием в разводной ванне»?

О феномене «всемирной психический болезни» размышляет Семен Иванович Крупов — герой А. И. Герцена (1812–1870). Он появляется еще в 1846 году на страницах романа «Кто виноват?», а спустя год выходит повесть «Доктор Крупов». Она представляет собой сочинение «О душевных болезнях вообще и об эпидемическом развитии оных в особенности», написанное от лица Семена Ивановича. История человечества по Крупову — «не что иное, как связный рассказ родового хронического безумия»; вся европейская цивилизация устроена по принципу сумасшедшего дома. Безумие давно уже проникло во все сферы человеческой жизни: безумен и друг детства «косой Левка», которому с трудом давалась грамота, безумны и потешающиеся над ним ребята, безумны и средневековые рыцари, которые «сами себя содержали по селлюлярному порядку новых тюрем в укрепленных сумасшедших домах по скалам, лесам и проч».

Лечиться Крупов предлагает пока шампанским, а ни в коем случае не бурбоном, и рассчитывает, что «при дальнейшем развитии органической химии, при благодетельной помощи натуры можно будет выделывать и поправлять вещество мозга».

Трактат Крупова — это не просто взгляд больного доктора на больное сообщество, а попытка точно сформулировать проблему, пусть и метафорически, открытие, призыв не романтика, а критического реалиста, и социальный памфлет — для этого подходящий жанр.

В начале 1860-х И. С. Тургенев (1818–1883) работает над романом «Отцы и дети», в это же время М. И. Сеченов (1829–1905) пишет работу по психофизиологии «Попытки свести способ происхождения психических явлений на физиологическую основу». Это был первый русский nonfiction, трактат хотели напечатать в «Современнике». Но тогда в Российской империи набирала силу борьба РПЦ с «материализмом и социализмом». Сеченов изменил название на «Рефлексы головного мозга», и работа ждала своего часа. Не тургеневский ли герой — нигилист и естествоиспытатель, длинноволосый и краснорукий врач Евгений Васильевич Базаров — должен был подготовить русское общество к новым научным открытиям?

Принцип рефлекторной реакции на психическую деятельность и поведение человека Сеченов сформулировал в ходе многочисленных опытов, в том числе на лягушках. «Я лягушку распластаю да посмотрю, что у нее там внутри делается; а так как мы с тобой те же лягушки, только что на ногах ходим, я и буду знать, что и у нас внутри делается», — говорит Базаров деревенскому мальчишке.

Д. И. Писарев (1840–1868), восхищенный Базаровым, в «Мотивах русской драмы» (1864) восклицает: «Молодежь и подавно не утерпит, и не только взглянет, а постарается завести себе свой микроскоп и, незаметно для самой себя, проникнется глубочайшим уважением и пламенною любовью к распластанной лягушке. А только это и нужно. Тут-то именно, в самой лягушке-то, и заключаются спасение и обновление русского народа».

Но Базаров — даром что потомственный врач. Ворожба и знахарство ему отвратительны, он ревнитель аллопатии и симптоматической терапии, хотя на смертной одре, разочарованный в материалистическом подходе к жизни да и к болезни, прибегает к «народному средству» — прижечь ранку «адским камнем». Медицина для него только часть естественнонаучного познания, его нигилисткой философии: «Мы приблизительно знаем, отчего происходят телесные недуги; а нравственные болезни происходят от дурного воспитания, от всяких пустяков, которыми сызмала набивают людские головы, от безобразного состояния общества, одним словом. Исправьте общество, и болезней не будет», — говорит он Одинцовой. Талантливый ли врач Базаров? Он «полушутя, полузевая» помогает Фенечке с маленьким Митей, у которого сделались судороги, искусно бинтует ногу Павлу Петровичу, которого сам же и подстрелил. Правда, крестьяне считают Базарова «шутом гороховым», у отца его — другая репутация, хоть и лечит он «Гулярдовой водой» да «беленной мазью».

Засыпая, Базаров просит Аркадия не смотреть на него: «Всякого человека лицо глупо, когда он спит». Базаров видит болезненные, тяжелые сны: красных собак, охоту, темный лес, Одинцова кажется ему матерью, Фенечка — кошкой. Умирает он в беспамятстве, открыв на мгновение один глаз во время миропомазания.

Всю жизнь Базаров пытается исследовать, понять, исправить (излечить) внешний мир, и только перед смертью понимает, что главный пациент искусного врача — сам врач.

«Отцы и дети» — это еще и вечный спор знахаря с медиком.

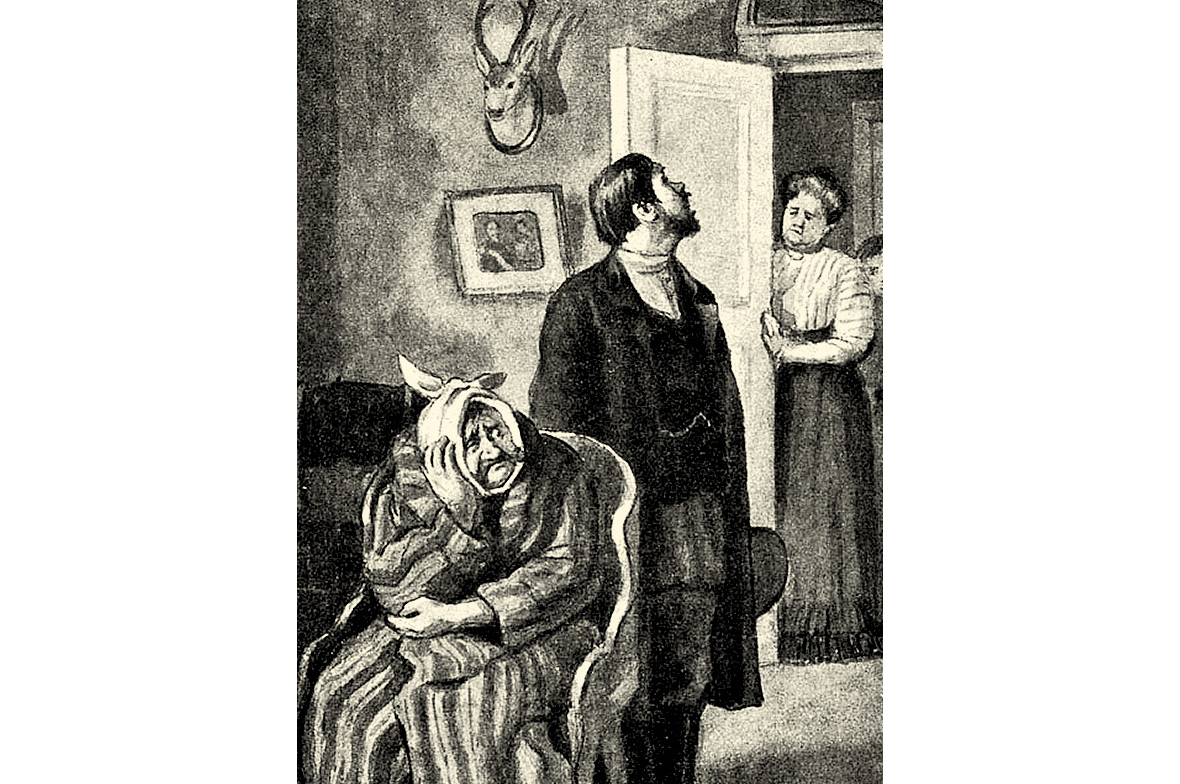

В повести Л. Н. Толстого (1828–1910) «Смерть Ивана Ильича» (1886) разговор врача и пациента напоминает судебное заседание: «как он в суде делал вид над подсудимыми, так точно над ним знаменитый доктор делал тоже вид». Иван Ильич, может, и понял, что болезнь его — не совсем болезнь, а отразившаяся на теле утрата мировой гармонии, потерянная связь между личностью и Богом, да только доктор его с «напускной важностью» твердит: о «блуждающей почке», «хроническом катаре» и «болезни слепой кишки». «Не было вопроса о жизни Ивана Ильича, а был спор между блуждающей почкой и слепой кишкой». В стремлении установить правдивый диагноз доктор теряет древнее умение врать, заговаривать болезнь и больного.

На рубеже XIX–XX веков Фридрих Ницше, переосмысляя латинское Cura te ipsum, устами Заратустры советовал: «Врач, исцелись сам, и ты исцелишь также и своего больного», подчеркивая априорную нездоровость лекаря, бóльшую, чем у пациента, близость к болезни и смерти. Неслучайно кульминационная сцена рассказа А. П. Чехова (1860–1904) «Ионыч» (1898) происходит на кладбище — на границе мира живых и мертвых. Земский доктор Дмитрий Ионович Старцев ждет у памятника певице Деметти, умершей ненароком во время гастролей итальянской оперы в небольшом городке, свою возлюбленную Екатерину Ивановну, Котика, которая в шутку назначила ему здесь свидание. Она не приходит. Старцев размышляет об умерших: «Сколько здесь, в этих могилах, зарыто женщин и девушек, которые были красивы, очаровательны, которые любили, сгорали по ночам страстью, отдаваясь ласке. Как в сущности нехорошо шутит над человеком мать-природа, как обидно сознавать это!»

Одинокому и безнадежно влюбленному Старцеву хочется закричать, за кусками мрамора ему видятся прекрасные, живые тела. Тайну жизни и смерти Старцев не разгадал, что не помешало стать ему «успешным», хотя и бесталанным, врачом. Он обрюзг, потяжелел, стал ездить исключительно на тройке, на пациентов кричал, стуча о пол палкой.

Чеховский врач, как правило, в споре со смертью проигрывает.

Доктор Рагин, герой рассказа «Палата № 6» (1892), который, подобно древним стоикам, проповедует «равнодушие к богатству, удобствам жизни, презрение к страданиям и смерти» оказывается бессильным и перед отчаянием больного Громова, и перед изворотливостью молодого врача Хоботова, стремящегося занять его место, да и перед несправедливостью и трагичностью жизни. Доктор становится пациентом.

«Медицина моя законная жена, а литература — любовница. Когда надоест одна, я ночую у другой. Это хотя и беспорядочно, но зато не так скучно, да и к тому же от моего вероломства обе решительно ничего не теряют», — шутил Чехов.

Чехов — блестящий врач. Он учился у Г. А. Захарьина, Н. В. Склифосовского, А. Я. Кожевникова, А. Б. Фохта. Еще будучи студентом, ассистировал в московских больницах, летние каникулы проводил в Чикинской лечебнице у доктора П. А. Архангельского. Собирался писать историю врачебного дела в России, помогал во время страшной эпидемии холеры в Тульской губернии. На Сахалин Чехов отправился не просто для того, чтобы собрать материала для очерка о жизни и нравах островитян — для него это было миссионерством; в жизни людей, о которых он написал талантливое этнографическое и социологическое исследование, он принимал непосредственное участие: лечил, кормил, обустраивал, утешал. Хотя громких слов он не любил, табличку «Доктор А. П. Чехов» с двери своего дома на Садово-Кудринской свинтил. Медицинская практика, по Чехову, это прежде всего практика социальная, гуманистическая.

Симптомы — симптомами, не только они определяют болезнь, важно — где и как живет человек, кого любит, кому завидует, о чем мечтает.

О врачах Чехов пишет много, искусно, со знанием дела, «врач» — не архетип, не образ, он такой же человек, как и пациент, беспомощный и болезный, чающий выздороветь и боящийся смерти. Да и говорят врач с пациентом на общую тему, так или иначе определяя и описывая «недуг», каждый на своем языке. Имя смерти Чехов произносит с придыханием: умирая, он то ли от невозможности сложить это жуткое слово по-русски, то ли от жалости к немецкому лекарю, не понимающему ни языка больного, ни его самого, говорит: «Ich sterbe».

Врачи у Чехова разные: смешные (дантист Гвалтер), нелепые (Михаил Иванович, «Княгиня», 1886), нервные (Григорий Иваныч, «Неприятность», 1887) умные и преданные делу (Осип Степаныч Дымов «Попрыгунья», 1891), безучастные («Надлежащие меры», 1884), дурные (Шелестов «Интриги», 1887), ненайденные пациентами (страдая от зубной боли, отставной генерал-майор Булдеев в рассказе «Лошадиная фамилия» (1885) мучительно вспоминает, как звали, рекомендованного ему лекаря, а Сергея Алексеич Дыбкин в рассказе «Ах, зубы» (1886) долго ждет своей очереди, но, оказывается, не у дверей стоматолога, а у кабинета адвоката), худые среди толстых («Двадцать девятое июня», 1882), любопытные (Павел Иванович Вознесенский, «Драма на охоте», 1884), уставшие (Степан Лукич, «Зеркало», 1885). Они дают вредные советы («Головокружение может быть прекращено следующим образом: возьми две веревки и привяжи правое ухо к одной стене, а левое к другой, противоположной, вследствие чего твоя голова будет лишена возможности кружиться»), или, смирившись с обстоятельствами, выходят из палаты (Павел Иваныч, «Горе», 1885).

В драматических произведениях чеховские врачи будто бы говорят от имени всей русской интеллигенции конца XIX века: они умны, порядочны, талантливы, обладают и характером, и волей, но, кажется, бессильны что-либо изменить. Единственное назначение, которое делает домочадцам Аркадиной Евгений Сергеевич Дорн в «Чайке» (1896) — валериановые капли: «Ну что же я могу сделать?» Он хорошо понимает, что станет с Треплевым («Ваш талант погубит вас»), но ведь всякая жизнь конечна. Михаил Львович Астров в «Дяде Ване» (1896) с любовью говорит о лесах и природе, но больных своих будто бы сторонится, они для него слишком чудаковаты, как и Войницкий, Соня, Вафля. Да и в любви он «пошляк». Может быть, самый верный чеховский диагноз — песенка военного врача Иван Романовича Чебутыкина в «Трех сестрах» (1900): «Тарарабумбия... Сижу на тумбе я...»

В. В. Вересаев (1867–1945, настоящая фамилия Смидович) — автор «Записок врача» (1890), настольной книги молодых медиков начала XX века, окончил не только историко-филологический факультет, но и медицинский. Врачебная практика была ему знакома не понаслышке: он служил ординатором в Боткинской больнице, был военным врачом во время русско-японской и Первой мировой. Герой-рассказчик «Записок врача» — практик и философ, наблюдатель и участник, он не только знает дело, которым занимается, но смыслит в жизни и в истории. При этом Вересаев не моралист и ментор, а его герой не идеализирован. «Человеческое» — как раз в нем главное. В «Записках» подробно описаны сложные медицинские операции — трахеотомия, вивисекция, вскрытие, но это не просто «случаи из практики», рассказчик — врач вдумчивый, рассудительный: «Хирургия — есть искусство, и, как таковое, она более всего требует творчества и менее всего мирится с шаблоном», — замечает он.

М. А. Булгаков (1891–1940), выпускник медицинского факультета Киевского университета, служил и военным врачом, и земским. В середине 1920-х годов в журналах «Медицинский работник» и «Красная панорама» были напечатаны его рассказы «Полотенце с петухом», «Стальное горло», «Крещение поворотом», «Вьюга», «Тьма египетская», «Пропавший глаз», «Звездная сыпь» с подзаголовком «Записки юного врача». Герой рассказов молод и увлечен своим делом. Место его службы загадочно: провинция напоминает потусторонний мир. Да и случаи из практики полны чудесного и мистического. Неопытный, но горячий, он безупречно проводит самые сложные операции, будто бы нездешняя сила или загадочный предшественник его, новатор и книгочей Леопольд Леопольдович, ему помогает. Булгаков исследует психологию болезни, ее фантастический контекст. Герой рассказа «Морфий» (1927), Сергей Поляков после окончания университета приезжает в глухую деревню. Он разочарован в любви, врачевание других кажется ему спасительным занятием. Но боль в животе не дает покоя. Конечно, болит у Полякова не живот — жизнь его становится бессмысленной, неодухотворенной. Инъекция морфия, которую делает врачу акушерка Анна, — метафора: никакие лекарства не спасут человека, с головой ушедшего в болезнь, это лишь временное утешение.

По Булгакову, боль нужно по старинному обычаю заговорить, вступить с ней в беседу. Но речь героев будто бы утратила заклинательную силу. А прежних слов никто не помнит.

Изменить мир решается другой булгаковский герой с говорящей фамилией Преображенский («Собачье сердце», 1925). Ему уже известны тайные связи между телом и духом, его задача — создать нового человека, пересадив безродному псу гипофиз и половые железы мертвого Клима Чугункина. Но такое самонадеянное вмешательство в человеческую историю и природу не приносит ничего хорошего: у Преображенского, хоть он и лечит сильных мира сего, не получается человека, только «говорящая собачка» в образе пролетария Полиграфа.

В романе «Доктор Живаго» (1955) Б. Л. Пастернака появляется один из главных врачей XX века — Юрий Андреевич. Он не только врач, но и поэт — он знает те допотопные, забытые слова древних знахарей, он эти «слова» умеет удивительным образом подбирать.

Ведь, в сущности, ставить диагноз — это искать не просто подходящее, нужное, верное слово, но единственное возможное.

Юрий уловил таинственный ритм жизни и смерти, «дыхание почвы и судьбы» еще в детстве, на похоронах матери. К Живаго как к врачу взывают не только близкие и далекие, случайные и встречные пациенты, человеческий рой, нескончаемый поток лиц, закрученных вихрем истории, — но и вся Россия, вся эпоха. Он с бесстрастностью и бесстрашием врача, с влюбленностью и дерзостью поэта должен ее исследовать, смерить пульс времени, взглянуть на кровь, потрогать горячий лоб, поставить диагноз, излечить или констатировать смерть. А смерть, как «другой» доктор — фельдшер, ассистент, ходит с ним бок о бок с ранних лет.

Не случайно сборник стихотворений доктора Живаго открывается строчками о Гамлете и Христе:

Гул затих. Я вышел на подмостки.

Прислонясь к дверному косяку,

Я ловлю в далеком отголоске

Что случится на моем веку.

Это роман о больном языке и больной любви, о хромающей верности и сутулой чести, о жизни с ее ранками, ссадинами, ушибами, переломами. Цепь событий — случайности, крутые повороты, дежа-вю и аберрация памяти, эффект обманутого ожидания и воспоминание о будущем — это история русской болезни первой половины XX века, а лирический дневник доктора — история русской поэзии этого времени. Если диагноз точен, будет ли успешным лечение? Доктор Живаго врать не умеет.

* * *

Врач в советской литературе — самый порядочный, честный и благородный герой. Он, безусловно, человек советский — но не потому, что он внимательный читатель марксизма-ленинзма и послушный слову партии гражданин; он деятельный человек той эпохи, сообщество людей, так или иначе сложившееся после революции, — ему свое, родное.

Советский врач — это и тот, «старый» русский интеллигент, и благородный офицер с высокими представлениями о чести и долге, это и реформатор, новатор, творец. Он презирает подлецов, клеветников, трусов, защищает слабых, не лезет за словом в карман, брезгует деньгами и чинами, кумовством и блатом. Таковы Владимир Устименко, герой трилогии Ю. П. Германа (1910–1967) «Дело, которому ты служишь» (1958), «Дорогой мой человек» (1962), «Я отвечаю за все» (1965), Вера Потапова в повести Н. И. Бабенко (1927) «Это произошло в Кувшинке» (1958), герои повестей В. П. Аксенова (1932–2009) «Коллеги» (1959), В. В. Скипетровой «Служим жизни» (1963), И. П. Шамякина (1921–2004) «Сердце на ладони» (1963), Г. С. Фатеева (1934–2005) «Доктор Алексеев» (1969), В. А. Солоухина (1924–2007) «Приговор» (1975).

Когда в конце 1940-х годов, Юрий Герман начал работать над романом «Полковник медицинский службы», главный герой которой, доктор Левин, по происхождению еврей, писателя предупреждали: в стране набирает силу антисемитизм. Но Герман был уверен, что книга как раз и позволит избежать фашисткой риторики, декларируемого сверху презрения к евреям. Однако после выхода романа Герман оказался невольным участником политического скандала: в газетах печатали пасквили и карикатуры на писателя, называя его «оруженосцем космополитизма».

Круг интересов советского врача был широким — это и вопросы культуры, общественной жизни, воспитания, и этическая, нравственная проблематика. Выдающиеся советские врачи были талантливыми писателями и публицистами: Ю. З. Крелин (1929–2006) — «Хирург» (1976), «Переливание сил» (1977), «На что жалуетесь, доктор?» (1979), Ф. Г. Углов (1904–2008) — «Сердце хирурга» (1974), «Человек среди людей» (1978), «Под белой мантией» (1984).