Родился 7 ноября 1929 года в Туапсе в семье инженера Николая Георгиевича Викторова. В школе проявлял интерес и способности к гуманитарным дисциплинам. В 1941 году подростком сбежал на фронт, прошел всю Великую Отечественную войну, был ранен. После войны жил во Львове, в 1947 году экстерном окончил среднюю школу и поступил на филологический факультет Львовского государственного университета. В 1952-м получил диплом преподавателя рус...

Биография

07.11.1929

Туапсе

08.09.1983

Москва

режиссер, сценарист

Родился 7 ноября 1929 года в Туапсе в семье инженера Николая Георгиевича Викторова. В школе проявлял интерес и способности к гуманитарным дисциплинам. В 1941 году подростком сбежал на фронт, прошел всю Великую Отечественную войну, был ранен. После войны жил во Львове, в 1947 году экстерном окончил среднюю школу и поступил на филологический факультет Львовского государственного университета. В 1952-м получил диплом преподавателя русского языка, логики и психологии, но вскоре понял, что кинематограф влечет его гораздо больше филологии, и поступил на режиссерский факультет ВГИКа, в мастерскую Сергея Юткевича. Человек редкостного упорства и целеустремленности, в 1957 году, еще не закончив учебу, он был принят на должность режиссера Одесской киностудии и в 1958-м вместе с И. Шишовым снял там дипломный фильм «На зеленой земле моей».

В 1959-м Викторов по распределению попадает на «Беларусьфильм», где ставит драму «Впереди — крутой поворот» (1960), экранизирует военную повесть Василя Быкова «Третья ракета» (1963), делает документальную картину «Дорогами отцов» (1964). А затем режиссера приглашают в Москву на Центральную киностудию детских и юношеских фильмов им. М. Горького. Первая работа на новой студии — мелодрама «Любимая» (1965) по роману Н. Погодина «Янтарное ожерелье». Затем Викторов впервые создает фильм, адресованный прежде всего юным зрителям — «Переходный возраст» (1968) по роману В. Киселева «Девочка и птицелет». Картина рассказывает о жизни и проблемах девочки-подростка, об ее отношениях со сверстниками и старшим поколением, — новая для автора тема взросления переплетается с близкой ему темой памяти о войне. Школьно-подростковую тематику продолжает картина «Переступи порог» (1970).

В начале нового десятилетия в творчестве Викторова открывается совершенно новая страница. В 1971 году он начинает работу над научно-фантастической дилогией о подростках, совершающих длительный космический полет. Вышедшие с промежутком в год фильмы «Москва — Кассиопея» (1973) и «Отроки во вселенной» (1974) по сценариям Исая Кузнецова и Авенира Зака имеют огромный зрительский успех. Это первые российские фантастические кинокартины, созданные специально для подростковой аудитории, а в условиях дефицита качественной продукции этого жанра, и взрослые любители фантастики смотрят их с не меньшим удовольствием. «Москва — Кассиопея» и «Отроки...» — это не научная фантастика, а скорее фантастика ироничная, игровая. Но именно эти картины открывают дорогу фантастическому направлению в отечественном кино. Обе части дилогии собирают внушительные списки наград международных фестивалей, Викторов получает за постановку Государственную премию РСФСР имени братьев Васильевых (1977). Для юных зрителей 70-х фильмы становятся культовыми.

На волне успеха Викторов строит грандиозные планы относительно кинофантастики, однако после смерти А. Зака возникает пауза. Режиссер экранизирует еще одну военную повесть Василя Быкова — «Обелиск» (1976), мечтает о фильме на материале истории России (его интересуют фигуры Ивана III, Дмитрия Донского), но в 1978 году снова берется за фантастическую тему. Его соавтором на этот раз становится писатель и сценарист Кир Булычев. В 1980 году двухсерийная эпопея «Через тернии к звездам» выходит на экраны. Новая картина явно не вмещается в определение «юношеское кино», это «фильм для семейного просмотра», в котором увлекательный сюжет — повод поговорить о серьезных проблемах, существование которых человечество на тот момент только начинает осознавать: исчерпание природных ресурсов, возможность экологической катастрофы из-за отравления окружающей среды, глобальное потепление. В 1981 году фильм собирает 20,5 миллионов зрителей в СССР, получает несколько престижных кинопремий, в США его выпускают в прокат под названием «Женщина-гуманоид»; 1982-м Викторов и Булычев получают Госпремию за сценарий.

После выхода дилогии об «отроках во вселенной» и картины «Через тернии к звездам» уже и сам постановщик становится для любителей кинофантастики культовой персоной, главным советским режиссером-фантастом. Кир Булычев так говорил о нем: «Он был удивительно упорным, но при этом житейски мудрым. Ему удавалось то, что не получалось у других режиссеров. Они выходили на баррикады и погибали на них, а Ричарду удавалось додавить и сделать так, как он хотел». Обладая очень скромными даже по тем временам техническими возможностями, Викторов добился в своих фильмах такого правдоподобия космических сцен, что даже космонавты не могли отличить экранную невесомость от настоящей (причем в разных фильмах сцены были решены различными способами). «Мне приходилось с ним работать, и я видел, каким подвижничеством оборачивалась его верность этому жанру. С каким трудом он преодолевал инерцию художников и комбинаторов, сколько времени посвящал общению с учеными, занятыми проблемами завтрашнего дня. В результате Р. Викторов не только сам стал серьезным профессионалом, единственным, кто последовательно стремился делать фильмы о перспективе, но ему удалось воспитать единомышленников — операторов, художников-комбинаторов...» (Кир Булычев).

Следующая картина задумывалась режиссером Викторовым и сценаристом Киром Булычевым как сатирическая комедия с элементами фантастики. Режиссер не успел ее закончить — на этот раз борьба с цензурой чиновников, которым замысел показался слишком острым, развернулась нешуточная, потребовала от автора слишком много сил и окончательно подорвала здоровье. 8 сентября 1983 года, в разгар монтажного периода, Ричард Викторов умер. «Комету» заканчивал режиссер Юрий Чулюкин, участвовавший в фильме в качестве актера. Фильм вышел на экраны в версии, далекой от авторского замысла, — порезанный, перемонтированный и переозвученный. «Несчастливый, неладный, убивший Ричарда и оставшийся практически неизвестным. Хотя по тем временам мы старались сказать в нем куда больше, чем было положено, и если бы не болезнь Ричарда, фильм стал бы событием. Недаром Госкино сразу же потребовало фильм целиком переделать...» (Кир Булычев).

Ричард Викторов похоронен на Митинском кладбище в Москве рядом с женой — актрисой Надеждой Семенцовой (снимавшейся во многих его фильмах). Эпитафия на могиле гласит: «В искусстве своем ты останешься вечным, как вечно познание космоса». В 2001 году сын режиссера Николай Викторов (тоже режиссер) подготовил и выпустил в прокат новую версию фильма «Через тернии к звездам». При этом сюжет и драматургия картины остались неизменными, но за счет более динамичного монтажа она стала на полчаса короче. Исходный материал был отреставрирован и переведен на новую пленку, записан новый звук, перезаписана музыка, добавлены компьютерные эффекты. Фильм так и называется: «Через Тернии к звездам. Новая версия».

Константин Арбенин

Тексты

Фильмография Ричарда Викторова

Иван III

Кир Булычев о неснятом фильме Викторова

Война за миллион

Кир Булычев о подготовке к съемкам космической дилогии

«Не забыть о Чюрленисе»

Из записей Ричарда Викторова о работе над «Кассиопеей»

Ни в чем нас не упрекавший

Кир Булычев о Викторове и его несчастливой «Комете»

О «фальшивом эпизоде»

Сценарист Исай Кузнецов о работе над «Москве – Кассиопее»

Работа интереснее результата

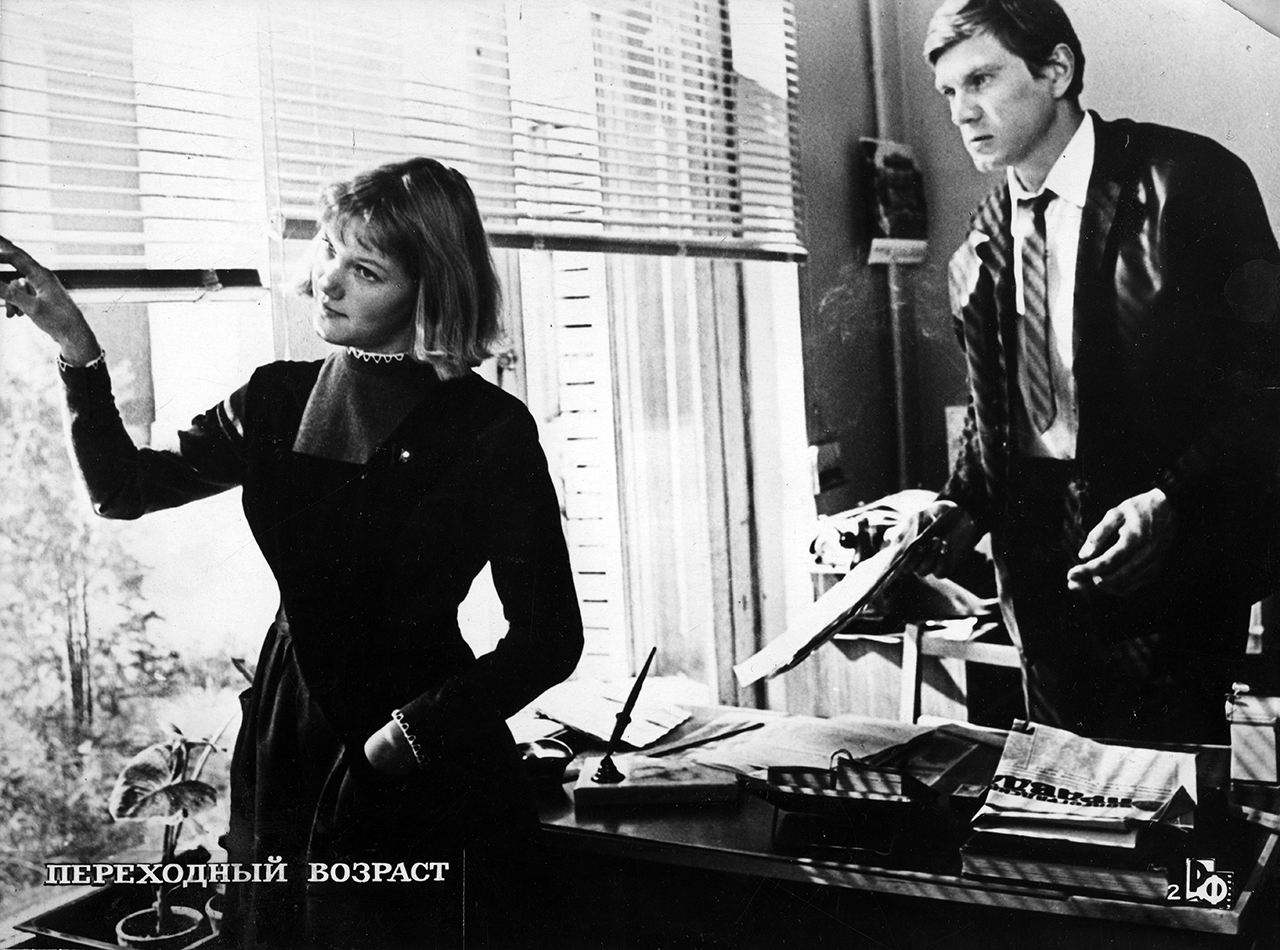

Елена Проклова о фильме «Переходный возраст»

Без нужды в хэппи-энде

Ричард Викторов о своих «школьных» фильмах

Потребность риска

Из интервью с Ричардом Викторовым

Советский «Интерстеллар»

О схожести и различии фильмов Викторова и Нолана

Близость к неземному

Об инопланетянах и людях в «Через тернии к звездам»

Игра-недомолвка

Об ироническом элементе в космической дилогии Викторова

По законам детской игры

О зрителях и героях фильма «Москва – Кассиопея»

Чересчур выразительно

О фильме «Обелиск»

Оптимистичнее других

«Переступи порог» и фантастика в эпоху застоя

Спасительная наивность

О темах и героях Ричарда Викторова

Пророк и педагог

Кир Булычев о характере и творчестве Ричарда Викторова

Кадры из фильмов Ричарда Викторова

Кадр из фильма «Москва — Кассиопея». Реж. Ричард Викторов. 1973

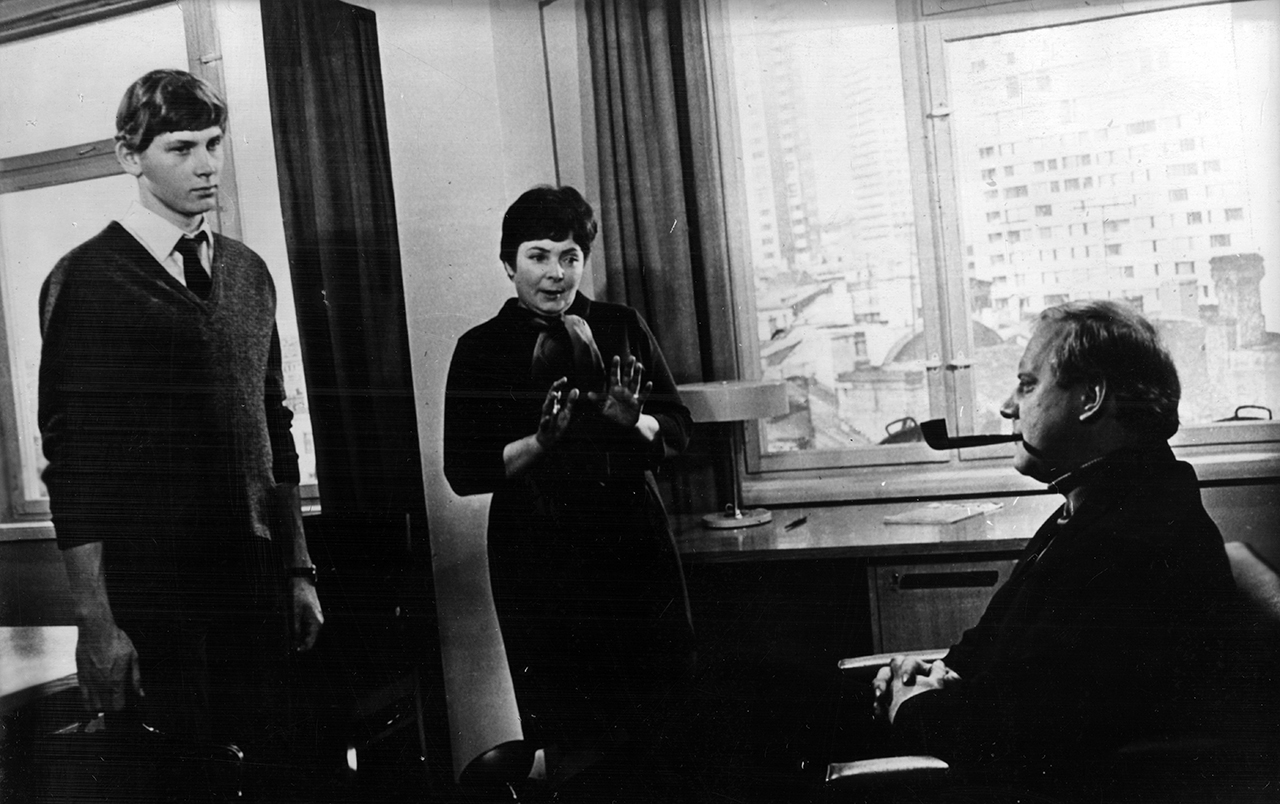

Кадр из фильма «Переступи порог». Реж. Ричард Викторов. 1970

Кадр из фильма «Переходный возраст». Реж. Ричард Викторов. 1968