«Слушайте, вот меня предыдущий интервьюер чуть до инфаркта не довел: что вы хотите сказать тем и тем? Я не хочу сказать, я хочу показать», — это из интервью Алексея Балабанова, режиссера, который лучше всех здесь понимал, что сила кино — она не в деньгах, и даже не в правде, а вот в этом «хочу показать».

Его фильмы легко перегрузить смыслами, потому что здесь маски действуют в условных декорациях. И легко упустить смыслы, потому что это фильмы о людях, застигнутых посреди мира. В лучших работах Балабанова очевидно, что с его героями ничего не было раньше, разве что вся жизнь, ничего не будет потом, разве что — ну, понятно. Да и сейчас ничего нет — так, трамваи какие-то, кладбища, промзона, необходимость что-то сделать.

Балабанов отлично чувствует (такие вещи нельзя в прошедшем времени) дистанцию между персонажем и маской, киножизнью и киножанром. Все его фильмы так или иначе говорят о кино, и все они говорят о кино одно и то же. Иди, говорят они, и смотри.

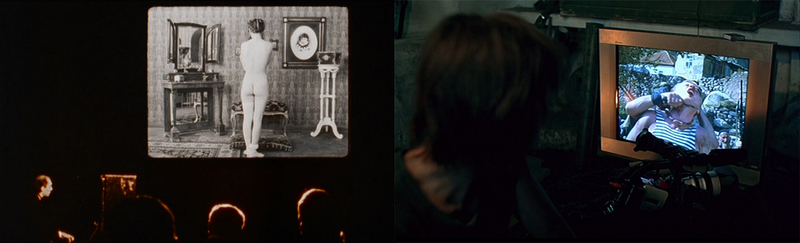

Вот его герои и смотрят, каждый свое кино. Вот кочегар уставился в печь. Вот капитан Журов, не в состоянии участвовать в процессе, наблюдает за живыми порнокартинами. Вот Легавый следит за жизнью рыб в аквариумах. Вот Данила запрыгивает в грузовой трамвай, у трамвая такая же дыра в животе, как у самого Данилы, — и эта пустая рама трамвая проезжает по городу, как передвижной киноэкран. А иногда кино более нагло влезает в сюжет, отбирает у героев смысл, переиначивает пространство фильма. Жизнь и кино меняются местами, и оказывается, что «Про уродов и людей» — это не о заре кинематографа, а об уродах и людях. А «Морфий», наоборот, о заре кинематографа.

Виктор Топоров даже «Замок» когда-то увидел как «кино про кино. Вернее, кино про режиссера. Про молодого режиссера, подошедшего к заколдованному Замку со стороны („с улицы“) и не умеющего в эту ужасающую, но и прекрасную цитадель проникнуть. ‹…› И ясноглазый мальчик, не верящий в „папино кино“, — единственный, кто умеет отличить молодое и талантливое от старчески и ремесленно бездарного»[1]. Замок к тому же напоминает реквизиторский цех — с непонятными механизмами, картонными декорациями, людьми-манекенами.

Собственно, все фильмы Балабанова набиты странными, хищными аппаратами. Лязгающие лифты, трамваи, «новая музыка» в футляре, обрезы. «Замок» был миром механизмов — и людей, которые пытаются быть механизмами. В «Брате» механизмы, от простейших до сложных, становились живыми: кусачки щелкали клювом под песню о черных птицах, двустволка смотрела любопытными дулами, аудиоплеер своим телом закрывал героя от смерти. Аппараты для перегонки наркотиков, печатные машинки, сломанные автомобили, вспоротые телевизоры — все это переставало быть реквизитом, превращалось в персонажей, следило за тем, как люди обнажали свою примитивную механику. Если кому и было снимать стимпанк в России, то Алексею Балабанову. Он, собственно, и снимал, с российскими девяностыми в роли викторианской Англии. Эпоха раннего капитализма, хищных механизмов, кочегарок, где плохие люди горят, горят, улетают в небо синими вспышками. Дымпанк.

И самый хищный из всех механизмов — кинокамера.

У Балабанова фильм в фильме появляется либо как документ, либо как эпитафия, либо как возможность другого мира. В любом случае, когда приходит кино, все уже непоправимо.

В новелле «Трофим» из альманаха «Прибытие поезда» кино — одновременно палач и залог бессмертия крестьянина Трофима, братоубийцы. Он прибыл на поезде в Санкт-Петербург — а на вокзале стоит французик-фигляр, смотрит в какую-то коробочку, ручку крутит. Что за коробочка? А, ладно, неважно, у Трофима есть другие дела в столице.

«Трофим» — не просто фильм в фильме, это своеобразная матрешка: фильм о прибытии русского поезда снимается внутри новеллы о братоубийце, а показывается — внутри современной новеллы. В эпилоге на экране появляется сам Балабанов. Он везет пленку с записью прибытия поезда своему начальнику, которого играет Алексей Герман, так что новелла превращается в автопародию. Персонаж Германа, специалист по вокзалам, раздражается, увидев на пленке Трофима: он же перекрывает все, за ним не видно самого главного — вокзала. Трофима вырезают из «фильма века», отправляют в мусор.

А может быть, это и есть казнь за убийство брата: отсутствие на пленке. Личный ад.

Обратная ситуация — в фильме «Про уродов и людей». В этой декадентской истории о зарождении кино из духа порнографии, о поганом любопытстве и начале эпохи нового вуайеризма оператор Путилов говорит своей возлюбленной: «Лиза, я спасу вас!» И спасает, но не в жизни, где ему нужна лишь темная комната для проявки пленки, а на экране. Именно на экране бедная Лиза обретет свой рай.

Синематограф здесь — субститут секса. Когда доктор пытается приласкать слепую жену (слепота — не уродство, а символ; когда-то Балабанова еще интересовали символы), та раздраженно говорит: «Ах, оставь!..» — и потом, через паузу: «Своди мальчиков в синематограф». И чувствительный порнограф Иоган, посмотрев фильм «Наказание без преступления», наконец улыбнется. Когда этот фильм снимали, Иоган плакал.

«Будущее безусловно за синематографом... — говорил кто-то из персонажей „Уродов“, почти как в хите „Москва слезам не верит“. — Так что фотография ваша умрет. Мы стоим на пороге чего-то большого, нового. Синематограф — только начало».

Синематограф всегда появляется в фильмах Балабанова, как только на горизонте маячит «что-то большое, новое». Его фильмы часто оказываются матрешками, в них встроено отдельное кино, матрешки рассыпаются от прикосновения. Текст в тексте, «Мышеловка» в «Гамлете». В театре, если верить теоретикам, такие «мышеловки» делают основное пространство пьесы более реальным. В кино иначе. У Балабанова фильм в фильме появляется либо как документ (видеозапись в «Мне не больно» и в «Войне»), либо как эпитафия, либо как возможность другого мира. В любом случае, когда приходит кино, все уже непоправимо. Так в «Трофиме», так в «Про уродов и людей», так в той же «Войне», в «Морфии», в «Кочегаре».

Режиссеры — это те люди, которые заставляют других жить по их правилам. Герои Никиты Михалкова в «Жмурках» и «Мне не больно». Капитан Журов в «Грузе 200».

Данила Багров начинает свою экранную жизнь с того, что заходит на съемочную площадку, где снимают видеоклип на песню «Наутилуса». Он портит кадр, как и Трофим в предыдущем фильме Балабанова, и, как и Трофим, на секунду становится бессмертным — за это и огребает. Кстати, в этом эпизоде есть объяснение фразе, к которой прицепились все балабанофобы, «я евреев как-то не очень»: перед тем, как Багрова начинают бить, а экран милосердно затемняется, слышно, как режиссер зовет, вероятно, вышибалу: «Шульц!» Неудивительно, что Багров после этого мордобоя «евреев как-то не очень» и «режиссеров как-то не очень».

Впрочем, режиссеров и так есть за что не любить. Режиссеры — это все те люди, которые заставляют других людей что-то изображать, жить по их правилам. Режиссер — это няня в «Про уродов и людей». Это герои Никиты Михалкова в «Жмурках» и «Мне не больно». Это капитан Журов в «Грузе 200». И «американец» в «Брате 2». И Кламм в «Замке». И Иван в «Войне».

«Донт шут ми! Энд донт шут пипл! Шут ерселф, понял? Турист, — ругается Иван на Джона, который маниакально снимает на камеру все подряд. — У него бабу вот-вот убьют, а он кино... А еще интересно, что по-английски „снимать“ и „стрелять“ — это одно слово, to shoot». Джон фиксирует все не только ради того, чтобы сделать фильм, заработать денег, спасти возлюбленную. Ему это нужно еще и для того, чтобы не сойти с ума: когда смотришь в объектив, кажется, что находишься в кино, а значит, есть логика и, возможно, будет хэппи-энд.

В «Войне» камера становится не только свидетелем, но и убийцей. Джон не в силах выстрелить в человека, он мучается от необходимости убивать. Когда Джон в финале надевает камеру на голову, как шахтерский фонарь, он перестает быть человеком. Сам превращается в кинокамеру. И неудивительно, что Джон-кинокамера теперь способен выстрелить в человека. Это ведь одно и то же: to shoot и to shoot. Донт шут ми, шут ерселф.

Есть у Балабанова и фильмы на грани фарса, в которых персонажи, похоже, ежесекундно помнят о том, что они персонажи. Кинематограф в состоянии аффекта. Можно вспомнить теорию (чуть ли не самим Балабановым предложенную), что он снимал «фильмы для себя» и «фильмы для других». «Брат 2», но особенно «Жмурки» и «Мне не больно» — это игрушечное кино, как бывают пластмассовые фигурки супергероев. В главной роли «Мне не больно» — самая «переигрывающая» российская актриса Рената Литвинова. Здесь она задает доктору удивительный вопрос, как будто о себе рассказывает: «А как у вас с Татьяной из ординатуры? Не обидитесь? Она же актриса. Она же играет: взгляд, загадочность, то-се».

В «Морфии», с его виньетками, — фильме о том, что «кино для Балабанова — форма наркозависимости», — сеанс в кинотеатре становится «золотой дозой», милосердной смертью.

Не зря в «Жмурках», игре в чернушную комедию, даже кладбище не настоящее, как в «Счастливых днях» или «Брате», а игрушечное. И актеры все шуты («шут ерселф») — от Никиты Михалкова до Гарика Сукачева: взгляды, загадочность, то-се. «Есть фильм, типа „Жмурки“, где должны были все играть, специально я набрал звезд, они там пальцы гнут и играют. Это задача была, потому что это комедия», — объяснял Балабанов.

Эти два балабановских жанра, «фильмы для себя» и «фильмы для других», как сиамские близнецы. Если один пьет, второму плохо. Если второй собирает кассу, первому хорошо. Если в одном из них снимают кино, в другом — в него играют.

«Жмурки» и «Мне не больно», в которых нет героев, а есть лишь маски, были, похоже, способом как-то смириться с тем, что смерть безжалостнее кинематографа. После этого «народного кино» Балабанов снял «Груз 200» — еще один жанровый фильм, смертельный хоррор, но теперь уже безо всякого шутовства, без надежды на спасение. Потом будут «Морфий», «Кочегар» и «Я тоже хочу» — убийственная обойма, развоплощение по нарастающей, эксперимент по смешиванию кино со смертью.

В «Морфии», с его виньетками, — фильме о том, что «кино для Балабанова — форма наркозависимости»[2], — сеанс в кинотеатре становится «золотой дозой», милосердной смертью. Герой, доктор Поляков, стреляется в кинотеатре, предварительно сделав себе последний укол. Говорят, сумасшедшие перед смертью приходят в себя, потому что организм тратит на безумие слишком много усилий. Поляков весь фильм живет своим морфием и своим врачеванием, как будто это и есть жизнь, и, как персонаж, не видит виньеток, разбивок на главы, титров немого кино. Но когда начинается революция и заканчиваются запасы морфия, когда все вокруг разваливается, когда весь этот сон смешного человека становится совсем невыносимым, он все-таки идет стреляться не куда-нибудь, а в кинотеатр. Как будто признает: да, это все кино.

«Я тоже хочу» — самый прозрачный, нездешний фильм Балабанова. Кино уже завершилось, оно работает вхолостую, поэтому и сюжета почти нет, и герои как будто собрались из прошлых фильмов и времен, те, кто выжил в девяностые: Бандит, Музыкант, Шлюха.

В «Кочегаре» Иван Скрябин медленно, пробуксовывая, пишет повесть о плохом человеке. Когда дяденька кочегар уже сделает все, что хотел сделать, и жизнь начнет потихоньку вытекать из него, девочка сфотографирует его полароидом. Чтобы фотография проявилась, нужно время — именно столько, сколько нужно жизни, чтобы закончиться. («Так что фотография ваша умрет».) Получается, что жизнь кочегара перетекает на полароидное фото, — так индейцы верили, что на фотографии остается часть души.

И на пленке — тем более. В эпилоге мы увидим повесть Скрябина как черно-белое немое кино. На самом деле герой переписывал повесть Вацлава Серошевского «Хайлак» — наивно и неумело. Так же наивно выглядит для современного взгляда немое черно-белое кино. Преувеличенные эмоции, театральные жесты. И это самое адекватное выражение мировосприятия Ивана Скрябина, впавшего в детство. В этом его детском мире остались только базовые понятия: огонь, честь, плохие и хорошие люди. Кино. Движущиеся картинки. Вот что останется после смерти.

«Я тоже хочу» — самый прозрачный, нездешний фильм Балабанова. Последний. Не по времени создания, а по ощущению. Кино уже завершилось, оно работает вхолостую, поэтому и сюжета почти нет, и герои как будто собрались из прошлых фильмов и времен, те, кто выжил в девяностые: Бандит, Музыкант, Шлюха, — они все уже шли в свои последние походы, они уже летели домой («Мальчик, водочки нам принеси»), они уже умирали в других фильмах Балабанова. В роли «кинорежиссера, члена Европейской киноакадемии» сам Балабанов с портфельчиком, застигнутый посреди мира. На Планету Счастья его не взяли: может, кино плохое снимал.

Может, наоборот, слишком хорошее.

Не фильм в фильме, а персонаж в режиссере. Не камео, а харакири.

Примечания

- ^ Топоров В. Премьера фильма «Замок» // Новейшая история отечественного кино. 1986–2000. Т. VI. Кино и контекст. СПб.: Сеанс, 2004. С. 406–407.

- ^ Мнения о фильме «Морфий» / Абдуллаева З. // Сеанс. 2009. № 37/38. С. 66.