Сценарий Эверта Паязатяна попал на студию «СТВ» самотеком. Это была экранизация повести «Предел скорби. Из жизни прокаженных» Вацлава Серошевского.

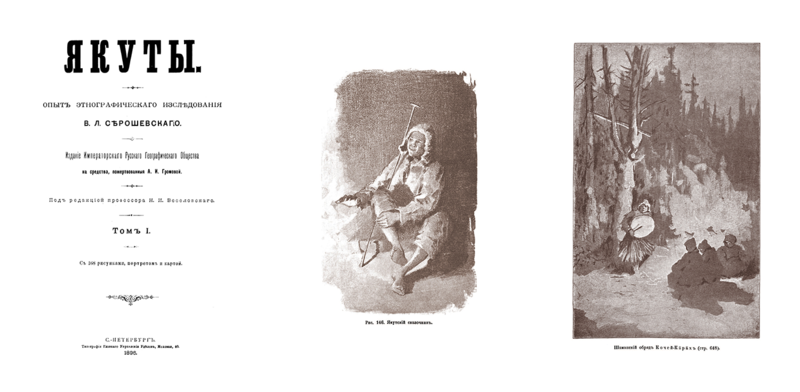

Вацлав Серошевский — поляк-революционер, в 1880–1893 годах отбывал ссылку в Сибири в самой что ни на есть глухомани даже по сибирским меркам: Андылах, Баягантайский улус, Намский улус; кормился с земли, осваивал промыслы. Именно культурная изоляция развила в молодом образованном шляхтиче мощнейшую волю к саморазвитию: Серошевский решает стать «бытописателем Сибири», осваивает якутский язык, изучает нравы и обычаи якутов. В 1892 году ему разрешают поселиться в Иркутске, где он получает возможность систематизировать и перебелить собранный материал. Напечатанный в 1896 году фундаментальный труд «Якуты: Опыт этнографического исследования. Том 1» (более 700 страниц ин-кварто) был удостоен малой золотой медали Русского географического общества. Почти одновременно с научным признанием приходит и литературный успех. Свой первый рассказ, «Хайлак», Серошевский опубликовал в 1887 году по-польски в Варшаве, а затем в 1890 — в иркутском «Сибирском вестнике» (в переводе Л. В. Василевского). Рассказ был перепечатан «Русским богатством», и якутские повести и рассказы Серошевского стали регулярно появляться на страницах тогдашних столичных «тяжеловесов» — того же «Русского богатства» и «Мира Божьего».

Якутская проза Серошевского изначально выглядела странно на фоне текущей литературы, и столетняя выдержка только усиливает это впечатление. Это совершенно нелитературная литература, лишенная какой бы то ни было декоративности и, что называется, работы со словом; последовательность действий по преимуществу, на грани протокола. Она не адресована никакому читателю, рождена практически в пустоте (в пустоту), в первую очередь для того, чтобы заполнить вакуум мыслью и огласить речью. Из косноязычия лепится мир грубый, жестокий, мощный, действенный, лишенный этики и рефлексии. У Серошевского напрочь отсутствует привычное для экзотической этнографии сочувственное умиление («Вот ведь как живут!»), он практичен и обыден, он сам тут живет.

Якутский хронотоп Серошевского монолитен, несмотря на все стыки и склейки. Беспредельное пространство и нескончаемое время сжимаются в здесь и сейчас проживаемые мгновения, наполненные единственным смыслом и единственной целью — выжить. Никаких изысков и отклонений от прямой, никакого прошлого и будущего, все предельно просто: и лицо, и одежда, и душа, и мысли. Добра ниоткуда не жди. Извне может прийти только насилие, и когда придет оно — отгони, или терпи, пока жив. Вариантов нет. Или ты погибнешь, или выживешь, и завтра все начнется по-новому, и оборвется, или же растянется на годы — никто не знает пределов скорби. Преодоление двойного остранения (якутско-европейское и польско-русское) требует от читателя постоянного усилия; сквозь эту прозу нужно продираться, чтобы оценить ее действенную способность регистрировать первичные страсти и действия.

В сценарии Паязатяна история якутского лепрозория, рассказанная Серошевским, напротив, раскрашена яркими этнографическими красками. Паязатян добавил couleur locale, проигнорированный Серошевским: шаманов, праздники Весны, Урожая, свадебные обряды и тому подобное. Когда Сергей Сельянов предложил этот проект Алексею Балабанову, выпускавшему к тому времени «Брата 2», режиссер нашел повесть, опубликованную в журнале «Мир Божий» за 1900 год, прочитал ее и полностью переписал сценарий — отменив, насколько это возможно, всю соблазнительную для кино экзотику.

Этнография с ее самодовлеющей фактурой; живописание пограничного существования между жизнью и смертью; восхищение цельным миром первобытности — все это Балабанову (как и Серошевскому) безразлично. Его точка зрения на прокаженных — прямая, не сверху, не снизу, не сбоку; они не предмет для сочувствия или любопытства, а люди как таковые, без поправок и оговорок.

В якутском лепрозории режиссера интересует то же, что и в эпохе декаданса («Про уродов и людей») или современной России («Брат», «Брат 2», «Война»), а именно: невыдуманный замкнутый социум, у которого — по разным причинам — произошел разрыв с прошлым, не предвидится никакого будущего и есть только настоящее.

Только первичная эмоция, первичная воля, первичная этика, остающиеся при человеке, что называется, в сухом остатке — за вычетом истории, традиции, рефлексии, «семьи, частной собственности и государства».

Действие в «Реке» происходит в общине прокаженных, на выселках, на краю земли. Эти люди случайно оказались вместе, они не народ и не семья. Здесь не чтут стариков и не балуют детей, потому что перед проказой (они называют ее Госпожой) все равны. Они не знают своих сроков, их будущее — каждый следующий день. Они изгнаны из любой цивилизации — языческой ли, христианской. Эти цивилизации милостиво оставили им только простейшие орудия для добывания пищи и память о Пасхе, которую надо праздновать и к которой нужно приберечь единственный существующий платок или рубашку. Их тающие силы направлены только на выживание: если могут ходить — ловят рыбу, заготавливают дрова и собирают сено для единственной коровы. Если не могут — ложатся в чуме, укутываются чем попало и ждут, пока «общество» пришлет им что-нибудь. За ледяными окнами день сменяется ночью; сквозь гнилые шкуры в чум проникает дождь и снег; умерших выбрасывают, если есть силы встать и вынести труп, а нет — и так полежит, не барин. Никаких красот тундры — только серый монохром. Герои говорят о себе: мы тени, мы уже умерли. Это — «нулевой» социум, свободный от всего, от чего только можно.

Главная героиня, Мергень (Туйара Свинобоева), не родила своему мужу детей. Чтобы не возвращать ей имущество при разводе, муж бросил ее, связанную, в лесу. Ее нашли прокаженные, она полюбила одного из них и забеременела. И тут к ее «мужу» приезжает жена. Мергень не хочет терпеть эту женщину. Она пытается напугать ее; потом пытается уйти — забрав общие сети и лодку, бросив умирать только что родившегося ребенка, да и всю общину. Но, не пересилив своей любви, возвращается. А когда понимает, что избранник ее не хочет, боится и предпочитает тихо-мирно жить со своей беременной женой, — поджигает юрту, и пожар уничтожает все убогое поселение.

Мергень единственная оказывается способной на выходящие за пределы выживания эмоции и поступки — и это становится манифестацией личности и ее свободы. Их всех выбросили из мира людей, их всех обидели. Но прокаженные не обиделись, им нечем было обижаться; на новом месте они продолжили свое органичное роевое выживание, не нуждающееся в личной воле. Мергень обиделась — и проснулась, вылупилась из этой растительной жизни. Ее возлюбленный равнодушно доживает жизнь, поглощенный своей болезнью, и потому любовь героини не мотивирована ничем, кроме личного выбора, «своевольного хотения». С этого момента каждое ее действие — наперекор судьбе, приготовившей для нее только смерть. Когда вся община от голода ложится и в бредовом полусне прислушивается, не бросят ли им милостыню, Мергень уходит воровать — и выживает сама, без подачек, хотя и получает ужасную рану. Когда скученные в чуме прокаженные пытаются жалкими лохмотьями скрыть друг от друга гниющие язвы, она, наоборот, сбрасывает шкуры, надевает тяжелую серебряную гривну, браслет, гребень — и ее хищная, языческая красота кажется неуязвимой. Она тиранит безвольных сожителей-доходяг, держит их в страхе, словно пытается отнять у всемогущей проказы звание Госпожи. Она не может только одного: избавиться от любви. Так Мергень научается свободе — и оказывается в безысходной зависимости от нее.

С этой точки зрения в «Реке» происходит почти то же самое, что в «Брате» или «Войне». Самоутверждение «натуральной», «новорожденной» личности — не в рефлексии, а в манифестации; не в сознании, а в действии. Это этика, подчиненная рефлекторной защите своей только что обретенной воли от окружающего аморфного хаоса; страшная в своем агрессивном простодушии и каком-то нутряном презрении к тем, кто своего «я» не знает и знать не хочет, кто готов терпеть все что угодно. Но новая свобода оказывается столь же властной, что и старая несвобода — и теперь уже она вертит человеком как хочет. Окоротить ее могут только представления о добре и зле, но в том-то и дело, что в фильмах Балабанова герои живут в обреченном обществе, где никто уже не помнит и не понимает, что это такое добро и зло, и потому растительное выживание толпы и решительная деятельность одиночек равно ведут к смерти.

Казалось бы, финал повести Серошевского как тут и был: к разрушенному поселению приходит медведь и поедает и трупы, и единственную чудом уцелевшую в пожаре восьмилетнюю девочку. Но режиссер решает завершить фильм по-своему: спасшаяся девочка находит на пожарище новорожденного ребенка, кладет его в лодку, неловко приладив бутыль с последним молоком от сгоревшей коровы, — и отталкивает от берега.

На первый взгляд — это стереотипная оптимистическая концовка в значении «мир входящему». Но, похоже, смысл здесь другой. Пока община цепляется за жизнь, у нее никакого будущего нет: дети прокаженных — все равно прокаженные, они никогда не смогут выйти за пределы проклятого поселения. Только погибнув, уничтожившись, община дает этому ребенку шанс на жизнь. Только на этого ребенка, который никогда и ничего не узнает о своих обреченных родителях, мы и можем надеяться. Только у него, в буквальном смысле прошедшего мифологические огонь и воду, может быть будущее — потому что заразность проказы безусловна, а вот наследственность — только вероятна.

В заглавие фильма вынесена движущаяся река, вместо которой в повести Серошевского было стоячее гнилое болото. Именно болото, из которого торчат остовы умерших деревьев, а растут только ядовитые однодневки, в качестве метафоры для одряхлевшей и умирающей цивилизации предложил в свое время Освальд Шпенглер.

В современной России, судя по предшествующим фильмам, ничего другого Балабанову рассмотреть не удается. И только в «Реке» он оказался готов наконец додумать ситуацию до конца — и найти способ сделать финал открытым.

Фильм снимали под Мурманском, съемочная группа жила в Кандалакше, на дорогу каждый раз уходило больше часа по обледеневшей дороге. 21 ноября 2000 года машина со съемочной группой перевернулась, пострадали все находившиеся в ней. За жизнь молодой якутской актрисы Туйары Свинобоевой врачи боролись пять часов, но спасти ее не удалось. К этому времени было снято около половины материла. Балабанов не стал искать другую актрису и картину закрыл.

Через год продюсер и режиссер вернулись к отснятому материалу, и Балабанов смонтировал его, восполнив пробелы закадровым комментарием. Но на выходе оказалось, что это вовсе не памятник несостоявшемуся фильму, а настоящее, мощное кино.

На съемках «Реки» Балабанов познакомился с якутским артистом Михаилом Скрябиным, которого приглашал в свои следующие проекты: «Американец» (2004, не состоялся), «Груз 200» (2007) и «Кочегар» (2010). В фильме «Кочегар» Михаил Скрябин играет главную роль, и якутская тема возвращается — вместе с прозой Серошевского и стилистикой «Реки» в новелле, ставшей послесловием.

Едва ли не в первом кадре мы видим майора в отставке Ивана Скрябина в кочегарке за старенькой пишущей машинкой. Прочитанный когда-то рассказ «Хайлак» застрял в его контуженной памяти, и теперь Иван Скрябин снова и снова пишет этот рассказ, как борхесовский Пьер Менар пишет «Дон Кихота». Однако Балабанов не собирается играть в постмодернистские трансформации, метатексты и коды. Он берет дебютный рассказ Серошевского, писавшийся урывками на клочках бумаги, чуть не на бересте, — как самое личное и самое искреннее, еще не нюхавшее типографской краски, воплощение воли к противлению злу. Две истории развиваются параллельно. Насилие заполняет все пространство (дореволюционная тундра, современная Россия — неважно); убежище (кочегарка, юрта) убого и уязвимо. Вся сюжетная предыстория исчерпывается парой фраз, действия следуют одно за другим, без рассуждений, стремительно; какова будет развязка — неизвестно, но ничем хорошим это кончиться не может, — мы свидетели.

В изначальном «Хайлаке» Хабджий, избитый и оскорбленный хайлаком, побежал жаловаться князю, и тот вызвал вооруженных людей. Почуявший угрозу хайлак заперся в юрте с Керемес, и, когда приехавшие взломали дверь и ворвались в юрту, они увидели зарезанную якутку и над ней безумца с окровавленными руками. Концовка рассказа назидательна: «Позволь! Позволь мне его убить! — молил Хабджий, обнимая колена князя. Но тот оттолкнул его...» Балабанов не спорит с Серошевским, просто у него — сейчас — все закончится ровно наоборот. Кочегар не будет никого просить о помощи, а сделает то, что умеет, — убьет зло. Балабанов, в отличие от Серошевского, всегда оставляет выбор за героем.