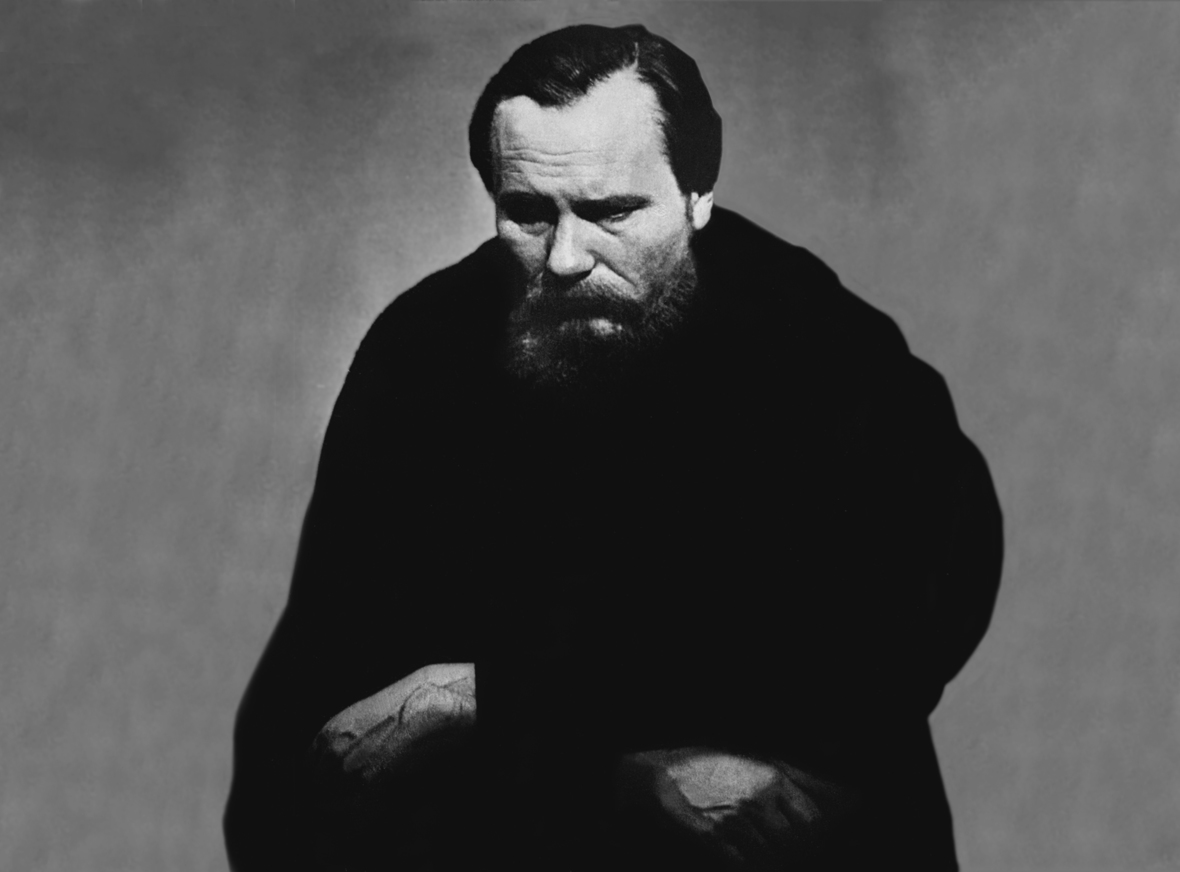

В огромном потоке мемуарно-биографической и научной литературы о Василии Шукшине с поразительным постоянством возникает вопрос об идеологических предпочтениях писателя и режиссера. Не только высказывания и публичные жесты Шукшина, но даже его манера одеваться (например, пресловутые сапоги) трактуются как выражение позиции — идеологической, социальной, культурной[1]. Впрочем, именуя Шукшина то «почвенником», то «славянофилом», то «бунтарем» и одновременно «патерналистом»[2], авторы трактовок всякий раз вольно или невольно обнаруживают и собственную позицию. Происходит это даже тогда, когда ими провозглашается необходимость толковать шукшинское творчество исключительно как явление эстетическое, отстраняясь от «низкой» области идеологии.

Сюжет борьбы разных идеологических групп за Шукшина также нередко возникает в мемуарных свидетельствах и исследованиях. «[Б]уквально с первых своих шагов Шукшин оказался в центре литературного внимания — и “тех”, и “других”»[3], — цитирует Алексей Варламов слова Виктории Софроновой. Сам автор последней шукшинской биографии в серии «Жизнь замечательных людей» выстраивает свое повествование, постоянно возвращаясь к обстоятельствам «битвы за Шукшина»[4], развернувшейся между позднесоветскими консерваторами и либералами. Шукшин и сейчас «нужен всем», — уверяет Евгений Попов: неслучайно «политики и общественные деятели самых разных направлений — от черносотенцев до отъявленных либералов-западников» клянутся именем Шукшина[5].

Интерес к сюжету борьбы в известной степени предопределен обстоятельствами биографии Шукшина, характерными для него «разнообразием и пестротой общения, невозможными ни для кого из писателей-деревенщиков»,[6] — все это словно провоцирует выискивать инициативы тех или иных сил, пытавшихся «переманить» Шукшина на свою сторону.

Правда, в наиболее радикальном своем воплощении — например, книге писателя-эмигранта Григория Свирского «На лобном месте: Литература нравственного сопротивления (1946–1976)» — такая стратегия превращает Шукшина в объект манипуляций, более или менее податливый чужим изощренным влияниям. Свирский с надрывными интонациями изображает «охоту» советского официоза и националистических кругов на Шукшина, полагая, что под контролем этих сил находилась даже личная жизнь его героя: «Честнейший, словно “без кожи”, человек, едва став известным, попал в капкан. Кинулась к нему со всех сторон нечисть. Ты, мол, наш, деревенский, русский, исконный. Поселили его у пышнотелой дочери Анатолия Софронова, повезли к Шолохову. Каково-то было ему печататься в “Новом мире” у Твардовского, а домой ехать — к Софронову. Жизнь, которой, как известно, руководил Отдел культуры ЦК КПСС, подталкивала его в спину — к шолоховым и софроновым. Сердце же рвалось — к правде… ‹…› От такой духовной сшибки и умер зоркий и нервный Василий Шукшин. Заласкали его софроновы да шолоховы до смерти, “выправляя линию”…»[7].

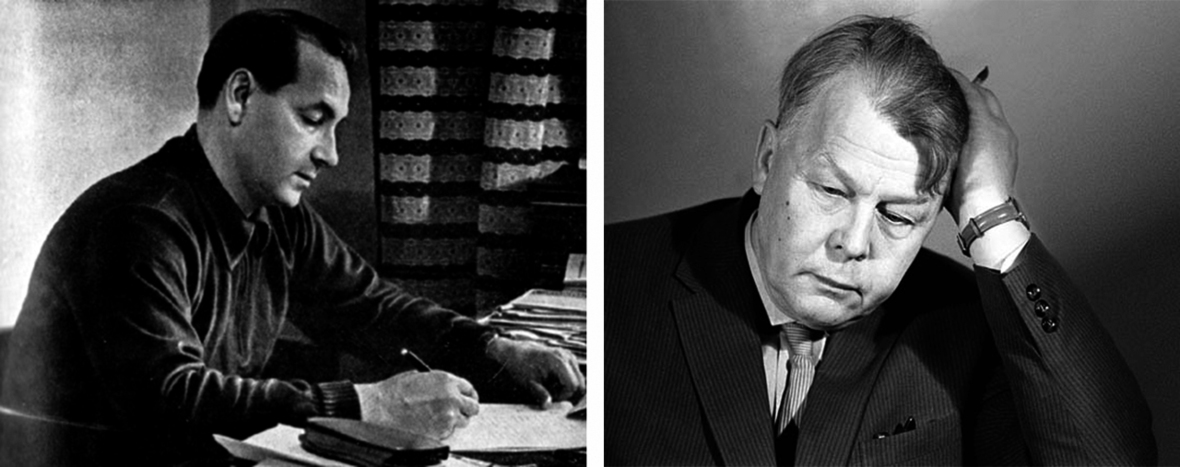

Возможность рассуждать о влияниях на Шукшина и логике его идеологической эволюции дают факты сотрудничества писателя с тремя толстыми журналами, каждый из которых воспринимался читательской аудиторией как рупор различных и, что немаловажно, оппонирующих друг другу направлений. В 1961–1962 годах Шукшин печатался в неосталинистском «Октябре», руководимом Всеволодом Кочетовым, затем на протяжении нескольких лет (с 1963 по 1970 год) его рассказы появлялись в «Новом мире» — оплоте советского либерализма, а с 1971 по 1974 год — в «Нашем современнике», ставшем в 1970-е годы главным печатным органом русских национал-консерваторов.

Однако можно ли описать эволюцию Шукшина, этапы которой якобы совпадали с переходом из одного издания в другое, как движение от советской идеологической догматики через искушение интеллигентским либерализмом к «неопочвенничеству»? Едва ли.

Во всяком случае, попытки исследователей реконструировать мотивы, которым следовал Шукшин, меняя площадки для публикаций, доказывают, что фактор идеологических влияний или близости с редакцией и читательской аудиторией «Октября», «Нового мира», «Нашего современника» в его соображениях решающим не был. Скорее всего, поначалу Шукшину — выходцу из деревни, сравнительно поздно стартовавшему на профессиональном поприще, лишенному облегчающих карьеру в столице социальных связей, необходимо было «прорваться», заявить о себе[8]. И если кочетовский «Октябрь» был готов напечатать его рассказы, он отдавал их в «Октябрь». Кому-то из исследователей кажется, что для Шукшина «факт публикации в том или ином журнале вообще никакой роли не играл»[9]. Во-первых, писатель, с его точки зрения, игнорировал правила игры, царившие в литературном сообществе и диктовавшие деление на группы и фракции, а во-вторых, обладал «киношной психологией», подталкивавшей его обращаться к широкой аудитории, и в этом смысле не столько искать «своего читателя», сколько максимально расширять «свое присутствие в журнальном пространстве, использовать любую площадку для высказывания»[10].

Справа: Александр Твардовский

Почему Шукшин оказался значимой фигурой как для национально-консервативного крыла советской интеллигенции, так и для либерально-прогрессистского?

Шукшин как «почвенник»

Среди близких Шукшину людей были те, кто придерживался национально-консервативных взглядов: достаточно назвать писателя Василия Белова и оператора Анатолия Заболоцкого, снявшего «Печки-лавочки» (1972) и «Калину красную» (1974). Но сказать, что Шукшин в конце 1960-х — 1970-е годы в глазах читательской и зрительской аудитории ассоциировался исключительно с «неопочвенничеством», было бы преувеличением. Наверняка многие читали его прозу и/или смотрели его фильмы, относя автора к определенному идеологическому течению. Тем не менее критики национально-консервативного направления (Михаил Лобанов, Юрий Селезнев, Станислав Куняев, Анатолий Ланщиков и другие) при жизни Шукшина и после его смерти видели в нем выразителя «почвенных» идеалов, даже несмотря на то, что довольно рано стало очевидно: слишком многое в шукшинских фильмах и книгах не укладывается в традиционалистские представления о личности, социуме и русской истории.

«От сохи и станка к высотам культуры»[11]: происхождение

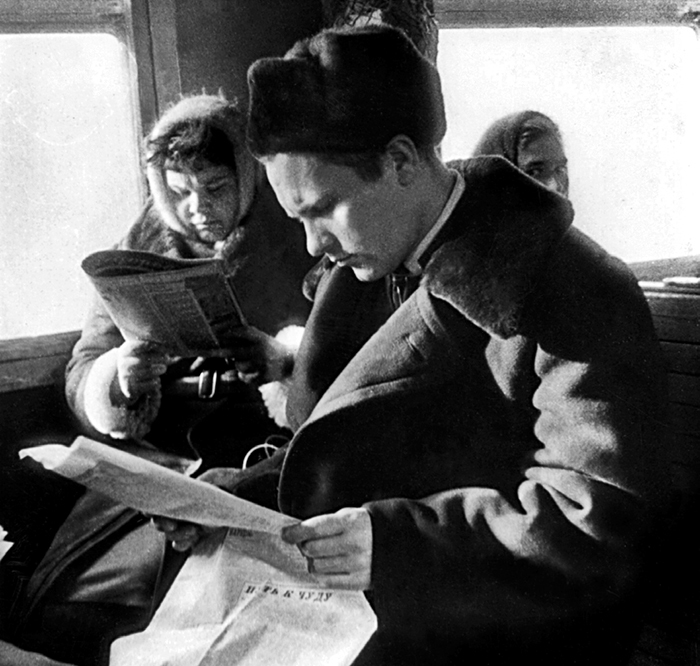

«Шукшин был симпатичен Кочетову и своей крестьянско-рабочей судьбой, и характером»[12], — замечает Варламов. Вполне вероятно, что родившийся в крестьянской семье главный редактор «Октября» на самом деле видел в Шукшине именно этот тип талантливого «выходца из народных глубин», обаятельного своей естественностью и простотой. К этому побуждали биография сибиряка, его запоминающаяся внешность и манера поведения. Вдобавок ко всему прекрасный актер Шукшин в некоторых ситуациях искусно подыгрывал «опрощающему» и упрощающему его восприятию. Немного позднее национально-консервативная критика попыталась культурно и идеологически обыграть факт «простонародного» происхождения авторов, которые примерно в одно время с Шукшиным стали публиковаться в столичных журналах и постепенно приобретать известность.

Авторы эти были близки по происхождению (многие из крестьянских семей), обстоятельствам взросления (война, материальные и бытовые тяготы послевоенных лет, невозможность получить нормальное школьное образование), социальному и культурному опыту. В 1967 году вышла критическая статья, объединявшая их в одно литературное поколение и противопоставлявшая его так называемой «исповедальной» прозе. Написавший статью критик А. Ланщиков полагал, что главные представители «исповедальной» прозы — Василий Аксенов и Анатолий Гладилин (точнее, их герои) — олицетворяли социально благополучную часть молодежи, без особых проблем получившую доступ к столь ценному ресурсу, как образование, а вот Василий Белов, Георгий Владимов, Евгений Носов, Василий Шукшин[13] принадлежали к социально обездоленной части поколения. Первые на протяжении нескольких лет любовались инфантильным, лишенным связей «с трудовыми классами»[14] героем, в то время как вторые принесли с собой в литературу знание «общенародной» жизни и социальную зрелость.

В конце 1960-х годов «деревенщики» стали для национально-консервативной критики подтверждением того, насколько плодотворна для художника тесная (в данном случае — по рождению и воспитанию) связь с «почвой», а их творчество как бы указывало на пользу глубокого идеологического и эстетического традиционализма отечественной культуры.

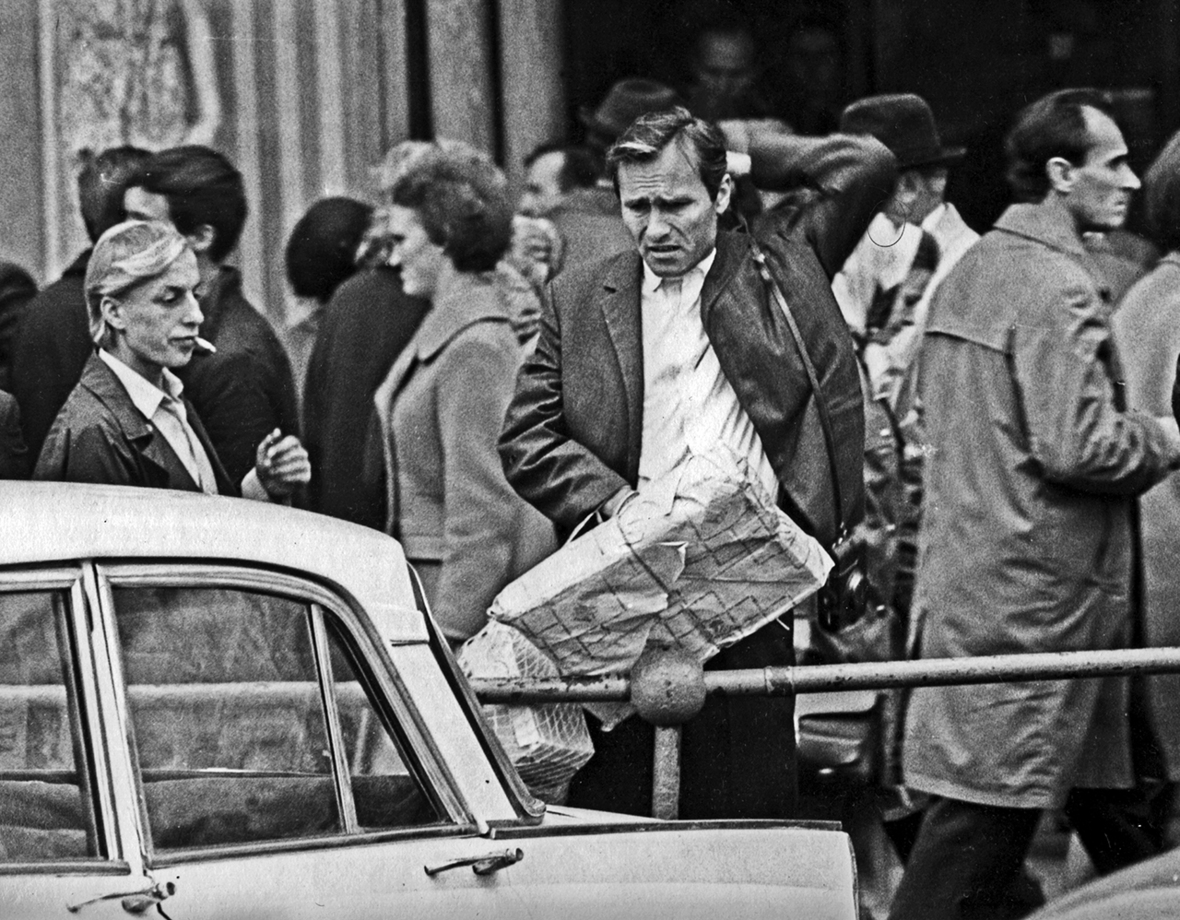

Город и деревня

В воспоминаниях о Шукшине Василий Белов размышляет об «унаследованной» им и его другом боли: «Шукшинская душевная боль имела явно общероссийские масштабы, мы унаследовали эту боль от собственных матерей и погибших отцов»[15]. Иначе говоря, речь шла о драме («боли») крестьянского сословия в XX веке. О ней некоторые деревенщики пытались говорить во второй половине 1960-х и 1970-е годы, невзирая на цензурные и идеологические ограничения. Ход и итоги коллективизации, экономические и культурные решения, принимавшиеся властью по отношению к деревне в до и послевоенный периоды, обострили в деревенщиках характерное для крестьянской среды недоверие к городу, где была сосредоточена власть и откуда исходили проекты по «усовершенствованию» сельской жизни. Конечно, у антигородских мотивов в творчестве деревенщиков были и иные эмоциональные и культурные источники (например, наблюдения за процессами урбанизации и превращения вчерашних «сельских жителей» в горожан в 1960–1970-е). Но, вне зависимости от того, чем подпитывалась настороженность деревенщиков в отношении городской культуры и современной цивилизации, она со всей очевидностью резонировала с общим для национально-консервативной среды стремлением критически переосмыслить категорию прогресса, феномен социального планирования и некоторые издержки модернизации как таковой. Неудивительно, что на какое-то время конфликт города и деревни стал для публики опознавательным знаком и «деревенского» направления в литературе, и шукшинского кинематографа.

Шукшин, действительно, откликнулся практически на все вопросы, которые во второй половине 1960-х годов казались национально-консервативному сообществу важными, однако его видение взаимоотношений города и деревни никогда не сводилось к отрицанию городской культуры, и тем более не было «глухой ненавистью» к городу, в которой его упрекали оппоненты. Шукшин ускользал от идеологических формул и интерпретаций, превращавших его произведения в манифест «неопочвенничества». Понять, как именно он это делал, можно из сказки «Ванька, смотри!», которая под заглавием «До третьих петухов» была опубликована в 1975 году в «Нашем современнике». Сторонники национально-консервативных взглядов трактовали ее как писательское завещание[16], иносказание о судьбе русского человека в XX веке, призыв изменить сложившуюся расстановку сил (например, Петр Палиевский во время дискуссии «Классика и мы» (1977) завершил свои рассуждения о необходимости потеснить амбициозных авангардистов и восстановить в правах классическое искусство ссылками на коллизии шукшинской сказки[17]). Но можно истолковать это произведение еще и как диагноз процессов распада, затронувших не только городскую, но и «народную» культуру.

Герои — «чудики» и маргиналы

Шукшин не просто описал исход из деревни, но одним из первых обратил внимание на сравнительно новый социокультурный тип, вызванный к жизни ситуацией перемещения в город и проблемами адаптации к городской культуре. Во многих его произведениях речь шла о герое-маргинале, существующем на границе двух миров — городского и деревенского, но при этом не включенном полностью ни в один из них. Культурные последствия маргинализации, видимо, очень занимали Шукшина, хотя некоторые критики из национально-консервативной среды предпочитали не замечать этого интереса. Например, Станислав Куняев полемически сталкивал героев Владимира Высоцкого и Шукшина, утверждая, что Шукшин «никогда окончательно не терял из виду идеала, преображения своего героя, недаром он вместе с ним мучительно искал и нашел в конце концов в “Калине красной” пути возрождения души и личности… Лирический же герой большинства песен Высоцкого ‹…› как правило, примитивный человек — полуспившийся Ваня, приблатненный Сережа, анекдотическая Нинка и т. д. Надрыв этого человека — окончательный разрыв с идеалом…»[18]. На самом деле в позднем творчестве Шукшина можно найти маргинальных персонажей, вполне подпадающих под определения «полуспившийся» X или «анекдотическая» Y, но задача компрометации массовой городской культуры, представителем которой в глазах Куняева был Высоцкий, заставляла критика «выпрямлять» трактовку «Калины красной» и подчеркивать антагонизм двух авторов.

Интересно, что даже шукшинский герой-«чудик», воплощавший неприятие новейших цивилизационных норм и правил, протест против «нивелирования личности»[19], то есть идеи, которые национально-консервативное сообщество разделяло и активно транслировало аудитории, не вызвал в «неопочвеннической» среде единодушно доброжелательного отклика.

Если для Валентина Распутина «чудик», «дерганый, импульсивный, органически не переносящий никакой фальши», отстаивающий «свое естественное право быть самим собой»[20], был едва ли не главным шукшинским открытием, то Михаил Лобанов, соглашаясь с тем, что «чудик» — «своеобразная реакция на безликость», не принимал «напряженность заострения, утрирования»[21] в изображении этого героя. Лобанов делал еще одну характерную оговорку: ему ближе Шукшин «простодушных» рассказов, наподобие «Сельских жителей», «Материнского сердца» и тому подобных, нежели Шукшин в «Миль пардон, мадам», «Даешь сердце», «Танцующем Шиве» — «авторски приметн[ый], броск[ий]»[22]. Но если Лобанову казалось, что «технологическая сторона» шукшинской прозы менее интересна, чем «симптоматичность бытового опыта его героев»[23], то либеральную критику не в последнюю очередь занимали именно приемы шукшинского письма.

Василий Шукшин как художник «раскола»

Отношения Шукшина с либеральной средой (при всей расплывчатости этого понятия применительно к «долгим 1970-м») всегда были сложными, обусловленными как скрытыми, не проговариваемыми, так и очевидными мотивами. Варламов настаивает, что Шукшин к либералам ни идейно, ни организационно никогда не принадлежал, но и с партийной бюрократией, и с либерально-западническими кругами «вступал во взаимодействие» — «…в этом была его личная, хотя и тщательно скрываемая, зашифрованная, нацеленная на прижизненную победу стратегия»[24] (смысл ее — в использовании всех имеющихся ресурсов, дабы воплотить свои замыслы, профессионально самореализоваться).

Если же говорить о либерально настроенной критике, то ее отношение к Шукшину еще труднее передать при помощи нескольких понятных формул, нежели отношение национал-консерваторов. Часть весьма разнообразного по взглядам и методам (и в конечном итоге весьма условного) либерального критического сообщества отнеслась к Шукшину довольно прохладно (Алла Марченко, Мариэтта Чудакова), в то время как для другой его части Шукшин, наряду с Виктором Астафьевым, Сергеем Залыгиным и Федором Абрамовым, стал образцом подхода, демифологизирующего «лад» народной жизни[25]. Есть своя логика в том, что одним из главных интерпретаторов и популяризаторов шукшинского творчества стал критик Лев Аннинский, по большей части игнорировавший идеологические барьеры между либеральными и консервативными группами и охотно шедший на контакт с изданиями, придерживающимися противоположных взглядов[26].

Выстраивание дистанции: интеллектуалы vs. «простонародье»

Очевидно, в кругу столичной творческой элиты, значительная часть которой исповедовала либерально-западнические взгляды, Шукшин своим не стал, несмотря на то, что контактировать с ней начал еще во времена учебы во ВГИКе. Культурно привилегированная вгиковская публика стремилась обособиться от других групп, подчеркивая свою рафинированность в пику непросвещенности провинциалов; Шукшин, судя по всему, в определенный момент тоже оставил попытки устранить разделяющую их дистанцию. «Отчуждение, — описывает Василий Белов студенческие годы, — было полным, опасным, непредсказуемым»[27]. Избыть его полностью так и не удалось и, судя по всему, Шукшин переживал его столь же остро, как и при вхождении в новую для него среду в середине 1950-х.

В студенческие годы Шукшин болезненно переживал насмешки над своей «недообразованностью» (в кинематографической среде ходит сразу несколько апокрифов о поступлении «темного» сибиряка в престижный московский вуз[28]), затем периодически сталкивался со снисходительными оценками якобы чрезмерной «традиционности» собственной режиссерской манеры, исходившими от модернистски-ориентированных коллег. Реагируя на подобные суждения, Шукшин писал Белову: «Про нас с тобой говорят, что у нас это эпизод, что мы взлетели на волне, а дальше у нас не хватит культуры, что мы так и останемся — свидетелями, в рамках прожитой нами жизни, не больше. Неужели так? Неужели они правы? Нет, надо их как-то опружить…»[29] «Они» — все те же столичные интеллектуалы, в оценке которых Шукшин представал подчас малокультурным, но удачливым провинциалом, сумевшим расчетливо использовать сложившуюся конъюнктуру. Этот мотив шукшинской «непросвещенности», «некультурности», действительно, варьировался постоянно — к примеру, в воспоминаниях Юрия Нагибина (режиссер выведен в них под именем Виталия Шурпина)[30] или в реплике Давида Самойлова, которому Шукшин казался «злым, завистливым, хитрым, не обремененным культурой» создателем «типичной литературы полугорожан, отрезавших себе путь в деревню»[31]. Евгений Попов приводит слова Василия Аксенова, называвшего Шукшина «замечательным писателем, но темным человеком»[32]. Однако апофеозом подобной тактики «отчуждения», выведения Шукшина за границы культуры стала, пожалуй, статья Фридриха Горенштейна «Вместо некролога на смерть Василия Шукшина»[33], выдержанная в тональности, которую большинство ее читателей сочло оскорбительной. У Горенштейна обвинения Шукшина в «юдофобии», «природном бескультурье и ненависти к культуре вообще» переходили в обвинения московской интеллигенции, сделавшей «человека с шипящей фамилией» своим «беспутным пророком»[34]. Шукшин, по мнению Горенштейна, собственных учителей не любил, и эту враждебность к интеллигенции он, помимо прочего, ставил «алтайцу» в вину.

Любопытно, что отношение к интеллигенции и ныне остается для либерально мыслящей критики пробным камнем, позволяющим обнаружить в Шукшине некие «темные глубины».

Дмитрий Быков, например, находит «антиинтеллигентскую направленность» (по его мнению, вполне объяснимую) в сказке «До третьих петухов» и далее фантазирует в духе «Если бы Шукшин был жив…», парадоксально успев пожалеть о том, чего не случилось: «…еще горше думать о том, куда его завела бы эволюция. Конечно, она неизбежно завела бы его в сегодняшний даже не в почвеннический лагерь, а в лагерь откровенно черносотенский. Очень жаль, что это могло случиться. И я думаю, что даже весь ум и весь талант Шукшина не спас бы его от очень большой злобы»[35].

Шукшин и «деревенская проза»: локальное и универсальное

Многие оценки Шукшина либеральной общественностью диктовались ее отношением к «деревенской прозе», одному из самых значительных направлений в позднесоветской литературе. Можно сказать, что в 1970-е — начале 1980-х либерально настроенная критика пыталась «отобрать» деревенщиков у национал-консерваторов и поэтому оспаривала пропагандируемые оппонентами представления о «традиции» и принципах ее «наследования», о «ладе» деревенской жизни и «цельности» народного характера. При анализе Шукшина фокус смещался на свойственную его письму эксцентричность, «театральность», диалогизм. Об этом, опираясь на идеи Михаила Бахтина, писала в свое время Галина Белая[36]. Она отмечала «эксцентрическую “словесно-зрелищную” философию праздника — как временного раскрепощения — и его трагической цены, карнавальной воли и ее суррогатов». [37]Она же одной из первых предложила взгляд на деревенскую прозу как на философскую («онтологическую»). Заострение универсальных философских или экзистенциальных смыслов шукшинского творчества (в противовес или в дополнение смыслам «национальным», «локальным») тоже было способом полемического — по отношению к идеям «неопочвенничества» — прочтения Шукшина.

Идеи «цельности» и «раскола» в разговорах о Шукшине критики продолжают обыгрывать и сегодня. Дмитрий Быков доказывает, что Шукшин был «летописцем русского нового раскола: на город и деревню, на интеллигенцию и народ, на почву и город или, условно говоря, на запад и почвенничество. Он очень мучительно это переживает. Потому что человек-то он советский с советским опытом ‹…›, человек естественный, как его Пашка Колокольников. И вот этот советский человек ‹…›, новая ипостась русского человека — советский колхозник, советский учитель, советский рабочий — мучительно ищет новую идентичность в раскалывающихся временах. ‹…› Шукшин о том, как утрачиваются общие коды, как невозможно больше разговаривать, как любая попытка живого чувства непосредственного наталкивается на ‹…› бюрократизацию»[38]. Быков хочет видеть в Шукшине трагически одинокую фигуру, потому он сравнивает писателя и режиссера не только с Пашкой Колокольниковым, но и со Степаном Разиным: «трагедия Шукшина — это трагедия человека думающего, знающего, мыслящего среди людей, которые забыли, разучились этому»[39]. Но допустимо ли приравнивать автора к героям его произведений?

Примечания

- ^ Например, Белла Ахмадулина в этой знаменитой детали шукшинского гардероба видела «знак, утверждение нравственной и географической принадлежности, объявление о презрении к чужим порядкам и условностям» (Ахмадулина Б. Не забыть // О Шукшине. Экран и жизнь. М., 1979. С. 11).

- ^ Захар Прилепин: По Шукшину. URL: https://www.facebook.com/zaharprilepin/posts/821199607924362/

- ^ Цит. по: Варламов А. Шукшин. М., 2015. С. 153.

- ^ Там же.

- ^ Попов Е. Шукшин, который нужен всем. URL: http://agniart.ru/rus/showfile.fcgi?filename=18-4/18-4.html&fsmode=articles/

- ^ Варламов А. Указ. соч. С. 171.

- ^ Свирский Г. На лобном месте: Литература нравственного сопротивления (1946–1976). Лондон, 1979. URL: http://lit.lib.ru/s/swirskij_g/text_0010.shtml/

- ^ См. подробнее о стратегиях литературного самопродвижения статью с примечательным названием: Куляпин А.И. «Двух станов не боец, а только гость случайный» (Шукшин и общественно-литературная борьба 60–70-х годов) // «…Горький, мучительный талант»: Материалы V Всероссийской юбилейной науч. конф. Барнаул, 2000. С. 118–131.

- ^ Варламов А. Указ. соч. С. 152.

- ^ Там же. С. 154.

- ^ Селезнев Ю. Глазами народа: Размышления о народности русской литературы. М., 1986. С. 75.

- ^ Варламов А. Указ. соч. С. 141.

- ^ Шукшина среди членов этой творческой генерации Ланщиков назовет немного позднее. См.: Ланщиков А. Исповедь Василия Шукшина // Ланщиков А. Избранное. М., 1989. С. 316–317.

- ^ Ланщиков А. «Исповедальная» проза и ее герой // Ланщиков А. Времен возвышенная связь. М., 1969. С. 18.

- ^ Белов В. Тяжесть креста // Белов В. Тяжесть креста. Заболоцкий А. Шукшин в кадре и за кадром. М., 2002. С. 50.

- ^ См. характеристику Беловым этой вещи: «Шукшинское завещание — название сказки — было злободневно все эти годы. Оно долго еще будет необходимо России. Государство выдержит, переварит в себе очередную свою перестройку или перетряску, как переварила Россия троцкистский набег в начале и в первой части прошлого века» (Белов В. Указ. соч. С. 62).

- ^ См.: Палиевский П. Классика и мы // Москва. 1990. № 1. С. 190.

- ^ Куняев С. Ю. Пища? Лекарство? Отрава? // Куняев С. Ю. Огонь, мерцающий в сосуде. М., 1989. С. 263.

- ^ Лобанов М. П. Знания и мудрость // Лобанов М. П. Размышления о литературе и жизни. М., 1982. С. 71.

- ^ Распутин В. Твой сын, Россия, горячий брат наш… // Распутин В. В поисках берега. Иркутск, 2007. С. 312.

- ^ Лобанов М. Указ. соч. С. 71.

- ^ Там же. С. 72.

- ^ Там же. С. 75.

- ^ Варламов А. Указ. соч. С. 175.

- ^ Липовецкий М., Берг М. Мутации советскости и судьба советского либерализма в литературной критике семидесятых // История русской литературной критики. М., 2011. URL: http://www.rulit.me/books/istoriya-russkoj-literaturnoj-kritiki-sovetskaya-i-postsovetskaya-epohi-read-389130-226.html

- ^ См., например, резонансную статью, где критик вводит термин «шукшинская жизнь», размышляет о Шукшине как специалисте по «межукладному» строю и высказывает идею о характерном для этого автора сочувствии неправому: Аннинский Л. Путь Василия Шукшина // Север. 1976. № 11. С. 117–128.

- ^ Белов В. Указ. соч. С. 11.

- ^ См., например: Зоркая Н. История советского кино. СПб., 2006. С. 353; Коробов В. Василий Шукшин. Вещее слово. М., 1999. С. 69–70.

- ^ Цит. по: Белов В. Указ. соч. С. 38.

- ^ См.: Нагибин Ю. Тьма в конце туннеля. М., 1998. С. 124–125.

- ^ Самойлов Д. Памятные записки. М., 2014. URL: http://profilib.com/chtenie/142083/david-samoylov-pamyatnye-zapiski-sbornik-104.php/

- ^ Писатель Евгений Попов о писателе Шукшине: «Этого мужика из деревни в сапогах уважало все киношное сообщество» (беседовала Лариса Хомайко). URL: http://www.bigbook.ru/articles/detail.php?ID=12054/

- ^ Горенштейн Ф. Вместо некролога на смерть Василия Шукшина. URL: http://www.pereplet.ru/text/shukshin_gorenstein.html/

- ^ Там же.

- ^ Быков Д. Один (авторская передача). URL: http://echo.msk.ru/programs/odin/1589672-echo/

- ^ Например: Белая Г. Антимиры Василия Шукшина // Литературное обозрение. 1977. № 5; Она же. Парадоксы и открытия Василия Шукшина // Белая Г. Художественный мир современной прозы. М., 1983.

- ^ Липовецкий М., Берг М. Указ. соч.

- ^ Быков Д. Указ. соч.

- ^ Там же.