Александр (Абрам) Данилович Гринберг родился в царствование Александра III в доме с мезонином на Неглинном переулке. Отец его был служащим. Сам Александр Данилович был старшим из пяти детей: после него родились три сестры — Раиса, Елизавета и Фаина, и брат Мартин (Мартин и Фаина были близнецами). Мартин получил два образования — медицинское и юридическое; Раиса работала кассиром в Госбанке; об остальных сестрах пра...

Биография

01.01.1885

Москва

01.01.1979

Москва

оператор

Александр (Абрам) Данилович Гринберг родился в царствование Александра III в доме с мезонином на Неглинном переулке. Отец его был служащим. Сам Александр Данилович был старшим из пяти детей: после него родились три сестры — Раиса, Елизавета и Фаина, и брат Мартин (Мартин и Фаина были близнецами). Мартин получил два образования — медицинское и юридическое; Раиса работала кассиром в Госбанке; об остальных сестрах практически ничего неизвестно.

Александра Гринберга можно отнести к «золотому» поколению универсально одаренных людей рубежа XIX и XX веков — он родился в один год с Александром Таировым, Велимиром Хлебниковым и Владимиров Татлиным. Имея склонность к точным наукам физике и математике, в 1905 году он окончил гимназию с отличием и без экзаменов был принят на

Творческий путь Гринберга был типичен для эпохи: многие

Гринберг славится своими техническими и практическими знаниями: в совершенстве овладевает «благородными» техниками позитивной печати, ведет курсы по ним в РФО, пишет статьи. Его технические и технологические знания и мастерство признавались и ценились коллегами: в апреле 1912 г. приглашен временно заведовать павильоном и лабораторией РФО, но 24 сентября 1912 г. отказался от обязанностей временного инструктора РФО по домашним обстоятельствам, и 26 ноября 1912 г. освобожден от обязанностей заведующего техническими помещениями РФО. Ему выражена благодарность за понесенные труды и переустройство павильона. В 1913 снова был избран инструктором РФО по конкурсу, в чьи обязанности входило консультировать членов РФО, следить за новинками техники, поддерживать сохранность аппаратуры и приборов. Снимал зеркальными камерами 6×9 и 9×12 со шторными затворами. В этот период особого мастерства он достигает в технике бромомасляной печати (бромойль, в том числе и с переносом) — чаще всего ее использует при создании художественных работ.

Признание среди коллег и соратников по РФО проявляется также и в том, что не раз работы Гринберга печатаются в журналах, издаваемых обществом: в «Вестнике фотографии» 1908, № 6 приложением опубликован портрет женщины, выполненный в технике матового альбумина; там же на с. 176 был напечатан комментарий к этому портрету: «„Портрет“

Кроме того, в конце

Течение жизни и ход карьеры Гринберга были прерваны Первой мировой войной: в 1914 г. он был призван в армию. Хотя,

На рубеже XIX и XX века делающий свои первые, но очень быстрые и активные шаги кинематограф был достаточно близок фотографии — и по сущностному принципу запечатления мгновения, но также в технике, используемой для этого запечатления. Поэтому совсем не случайно, что многие фотографы пробовали себя на операторском поприще — можно вспомнить знаменитого оператора Даниила Демуцкого соратника режиссера Александра Довженко, начинавшего в среде

Еще в 1914 г. Гринберга приглашают организовать отдел фотокинорекламы на кинофабрике

Он снимает агитфильмы, а также много и плодотворно сотрудничает с прославленным режиссеров Петром Чардыниным.

Вернувшись в Москву, начинает активную преподавательскую деятельность: в 1921 г. работает в Фотокиноотделе Всероссийского наркомата просвещения; в

Также по воспоминаниям родственников

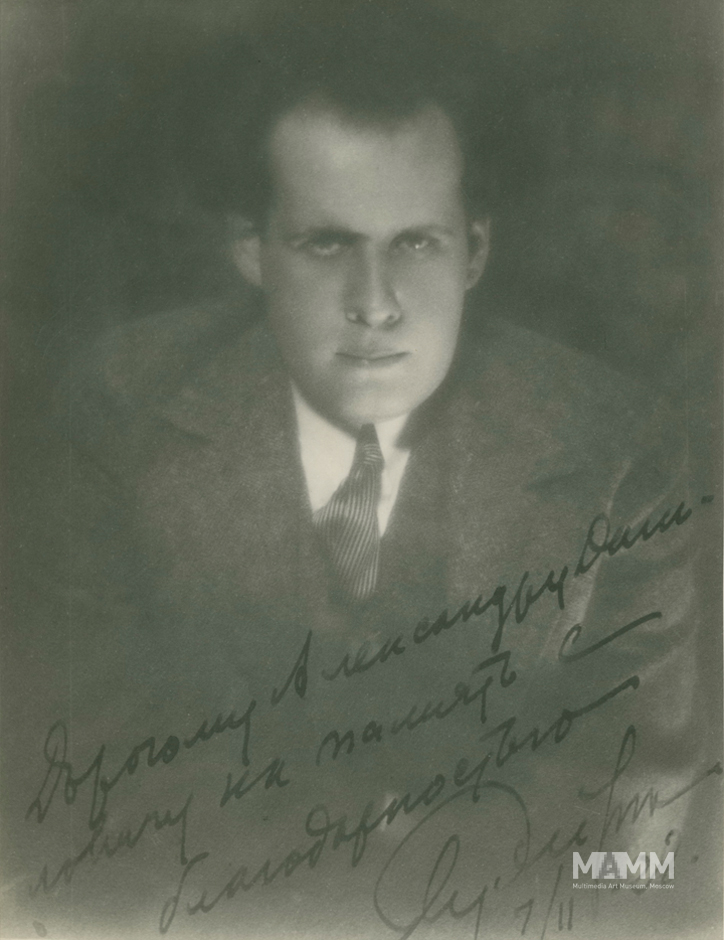

За время работы в кино Гринберг создает целый ряд замечательных портретов кинодеятелей: режиссеров Сергея Эйзенштейна, Григория Александрова и Маргариты Барской, операторов Эдуарда Тиссэ и Даниила Демуцкого, актеров Андрея Файта и Ольги Третьяковой и многих других. Поражает не только широкий спектр его моделей, но и мастерство автора в передаче разнообразных характеров и психологических состояний, открытость и непринужденность портретируемых, что говорит не только об опыте и мастерстве фотографа, но и о его прочной встроенности в кинематографический контекст, дружеских отношениях со многими из изображенных.

К середине

Проблема движения была одним из самых «острых запросов времени». Это было связано и с общим интересом искусства эпохи модернизма категориям «движения» и «нового», и с некоторыми явлениями того времени, в частности особой популярности «сводного танца», импульсом к которой послужила фигура знаменитой американской танцовщицы Асейдоры Дункан, посетившей СССР в начале

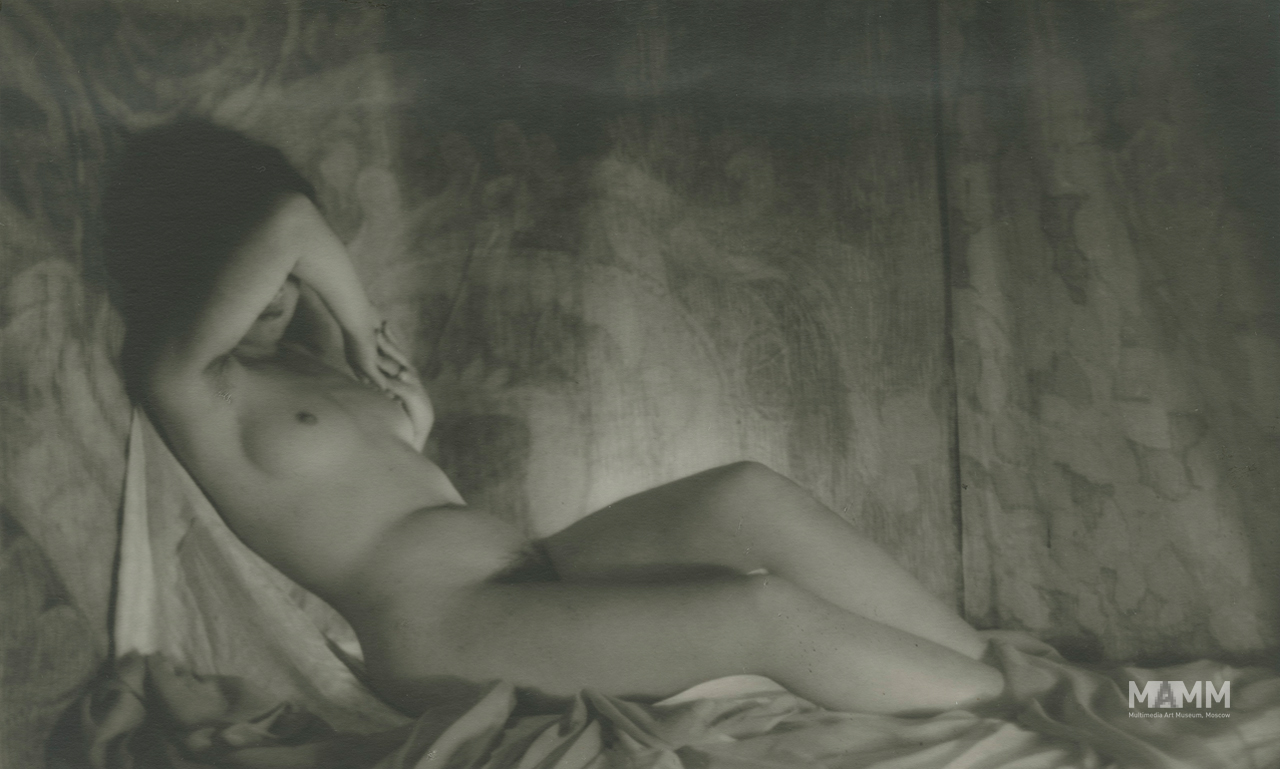

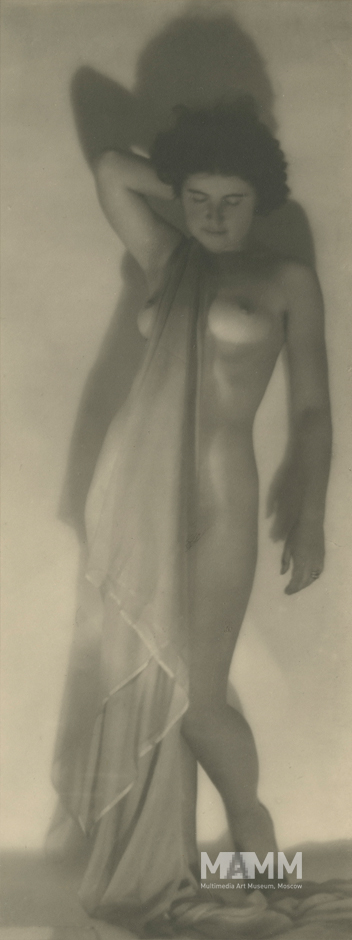

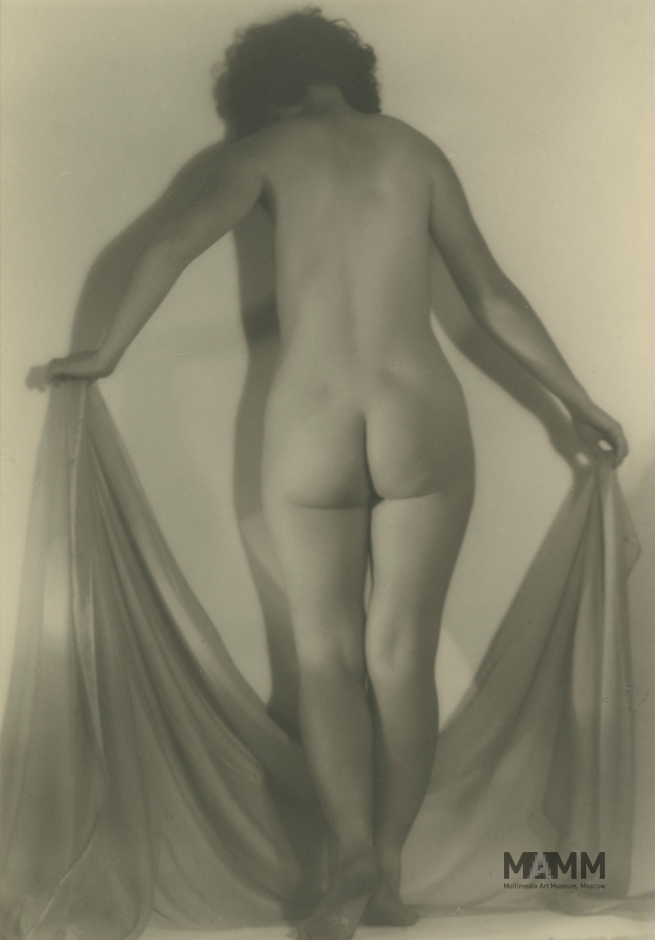

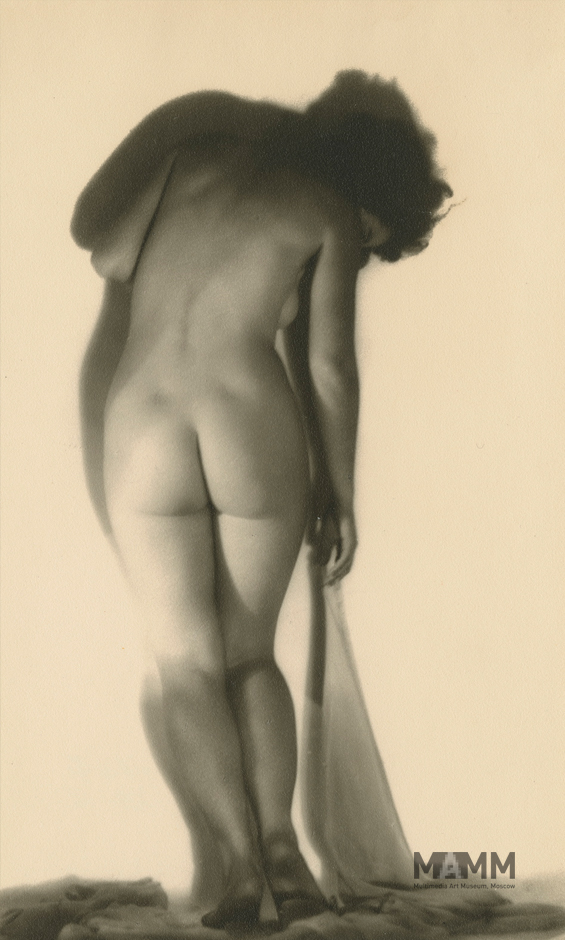

Участвуя в этом проекте, А. Гринберг наряду с другими фотографами попытался исследовать через объектив фотоаппарата пластику и законы танца, раскрыть на двухмерной плоскости снимка динамику движения, его рисунок, скорость, ритм — создать своеобразную «транскрипцию движения». Работа над проектом «Искусство движения» привела Гринберга в экспериментальную студию танца Веры Майя. Вместе с танцевальной студией он побывал во многих подмосковных усадьбах, создавая серии пластических этюдов на фоне архитектурной декорации русского классицизма конца XVIII — первой трети XIX в. Творческие поиски автора создают многослойную систему отсылок к античности: на сцене «вселенной русской усадьбы» обнаженные тела моделей, отчасти задрапированные в антикизирующие хитоны; создается чувственная, поэтическая атмосфера «живой» античности — храмов и святилищ, священных рощ и водоемов. Особняком стоят студийные этюды танцовщиков на орнаментальных или темных абстрактных фонах. Эстет и экспериментатор Александр Гринберг разработал в своем творчестве полярную палитру приемов разных направлений, сосуществовавших в то время в фотографии: от рафинированных «живописных» изображений до острых и динамичных почти конструктивистских композиций.

Кульминацией и пиком признания, но в тоже время и началом острой критики и гонений на пикториальную фотографию можно назвать выставку «Советская фотография за 10 лет» (1928 г.), целью которой было показать «все виды и формы применения фотографии». В этот период авторитет Гринберга очень высок, вместе с известнейшими деятелями искусства он входит в состав жюри выставки, где выставляет 51 снимок — подводит своеобразные итоги двадцатилетней работы. Несмотря на признание среди части коллег в России и за рубежом, такое творчество не вписывалось в задачи идеологического воспитания строителей коммунизма. После выставки в прессе появляются нападки на фотохудожников. Однако же встречаются и призывы учиться у поколения «старой школы» фотографии, в совершенстве владеющего техническими навыками фотосъемки и печати: «Большинство занимающихся фотографией профессионалов и любителей, рассеянных по всей территории СССР, беспомощны в техническом отношении. Поэтому не следует отказываться от достижений и опыта „стариков“. Откажемся — а что будет с подрастающим поколением, с теми, кому надо учиться?» (Журнал «Фотограф», 1928). Симптоматичным в связи с этим смотрится приглашение Гринберга участвовать в амбициозном проекте начала

Первая половина

К середине

Изменения в политической и творческой атмосфере в Советском Союзе в

Из воспоминаний режиссера Реброва Вячеслава Степановича мы знаем мифологизированную версию обстоятельств обвинения Гринберга.

Александр Данилович отбывал наказание на Бамлаге НКВД в г. Свободном в качестве фотографа и технорука фотобюро Управления Бамлага, вел курсы фотографии. За ударную работу на строительстве Вторых путей имел зачеты и премии и в 1939 г. был досрочно освобожден. Чудом выйдя на свободу накануне Великой отечественной войны, он долгое время носил клеймо «бывшего в заключении». Сохранилось обращение Гринберга о реабилитации, где он описывает свое отношение к обвинению: «Ввиду того, что никаких, кроме художественных, побуждений при съемке обнаженного тела у меня не было, я считаю предъявленное мне обвинение в „распространении“ порнографии по существу необоснованными».

После освобождения с 1939 по 1941 г. он работает в качестве

На пенсию вышел в 1945 г., продолжая работать фотографом — для Дома мод на Пятницой, рекламные снимки для кондитерских фабрик «Большевик», «Бабаевская» и «Рот фронт», а также создавая портреты актеров и научных деятелей. Близким другом Гринберга в это время является его соратник по пикториализу Николай

Пережив периоды расцвета творчества и жестоких репрессий,

Фотографии Гринберга хранятся во многих государственных и частных коллекциях: Мультимедиа Арт Музея Москва («Московский Дом фотографии»), Театрального музея им.

Игорь Волков

Тексты

Фильмография Александра Гринберга

«Я снимал похороны Веры Холодной»

Вячеслав Ребров о встрече с Александром Гринбергом

«Считаю такое положение ненормальным»

Прошение о прописке в Москве

Сегодня их открывают заново

Ольга Свиблова о русских пикториалистах

«Я был признан социально-опасным элементом»

Ходатайство о снятии судимости

Раскрепощенное тело

Престиж и критика советских фотохудожников

Обнаженные для Сталина

Борис Гройс об эротической фотографии 1920-30-х годов

Классик русской светописи

«Выставка мастеров советского фотоискусства» и ГУЛАГ

«Я объявил войну фотонатурализму»

Александр Гринберг об искусстве портретной съемки

Хранитель традиций

От пиктореализма к «чистой фотографии»

Фотографии Александра Гринберга

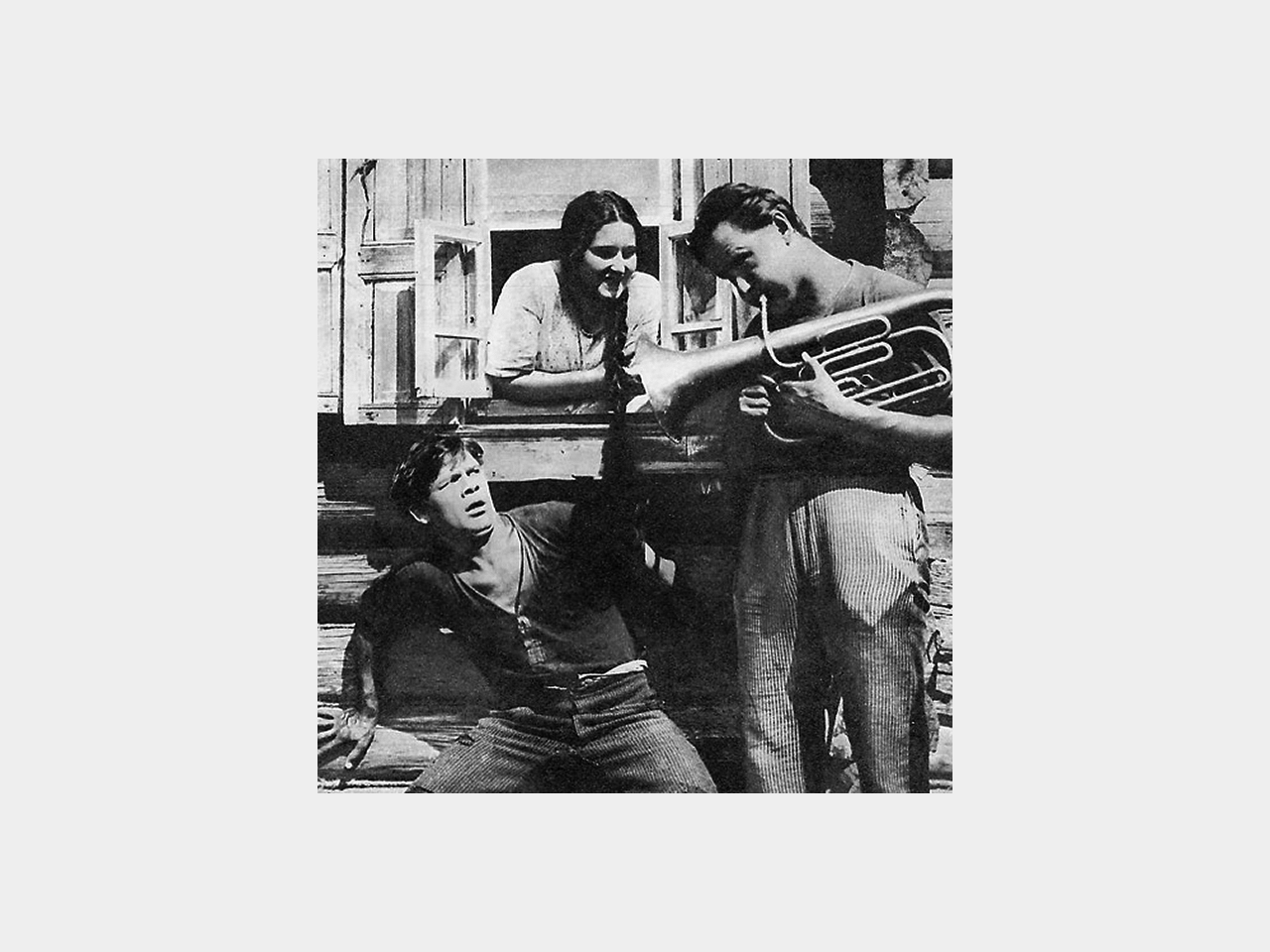

На съемках фильм «Два друга, модель и подруга». Реж. Алексей Попов. Фот. Александр Гринберг. 1927 © Союз фотохудожников России

Поездка со студентами и преподавателями Государственного техникума кинематографии на кинопрактику в Мамонтовку. Фот. Александр Гринберг. 1925 © Союз фотохудожников России

Поездка со студентами и преподавателями Государственного техникума кинематографии на кинопрактику в Мамонтовку. Фот. Александр Гринберг. 1925 © Союз фотохудожников России

Директор ВГИКа С. Чернов. Фот. Александр Гринберг. 1935 © Союз фотохудожников России

Оператор и фотограф Даниил Демуцкий. Фот. Александр Гринберг. 1924 © Союз фотохудожников России

Режиссер Григорий Александров. Фот. Александр Гринберг. 1928 © Союз фотохудожников России

Режиссер Сергей Эйзенштейн. Фот. Александр Гринберг. 1928 © Из собрания МАММ / МДФ

Режиссер Сергей Эйзенштейн. Фот. Александр Гринберг. 1928 © Из собрания МАММ / МДФ

Актер Андрей Файт. Фот. Александр Гринберг. 1927 © Из собрания МАММ / МДФ

Оператор Эдуард Тиссэ. Фот. Александр Гринберг. 1928 © Из собрания МАММ / МДФ

Оператор Эдуард Тиссэ. Фот. Александр Гринберг. 1928 © Из собрания МАММ / МДФ

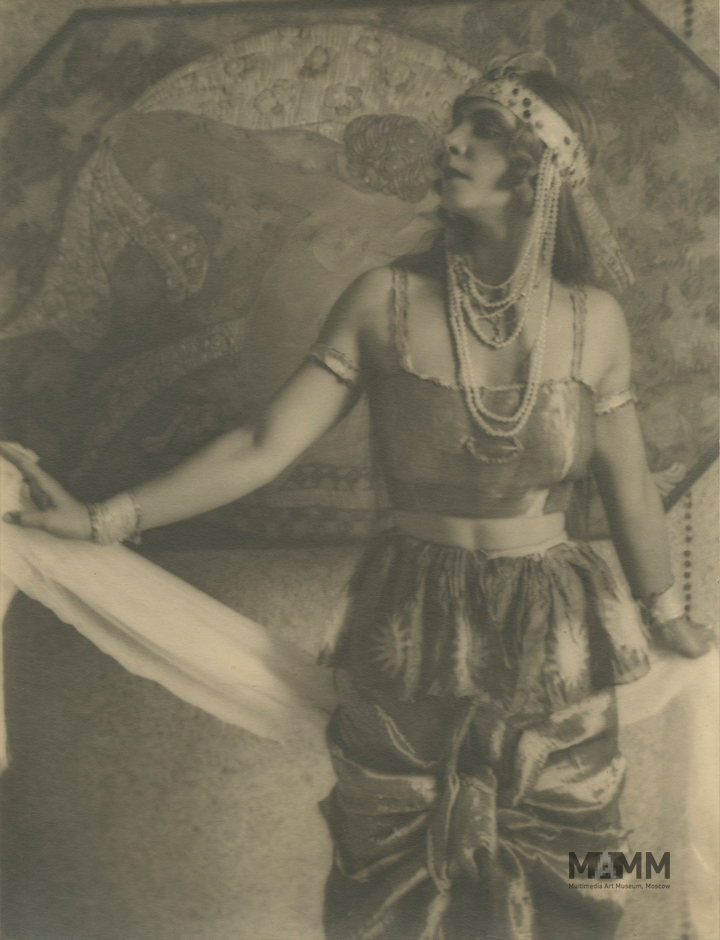

Портрет актрисы. Фот. Александр Гринберг. Конец 1910-х — 1920-е © Из собрания МАММ / МДФ

«Одалиска». Фот. Александр Гринберг. 1923 © Из собрания МАММ / МДФ

Актриса Ольга Третьякова. Фот. Александр Гринберг. 1928 © Из собрания МАММ / МДФ

Актриса Ольга Третьякова. Фот. Александр Гринберг. 1928 © Из собрания МАММ / МДФ

Актриса Софья Магарилл (?). Фот. Александр Гринберг. Конец 1910-х © Союз фотохудожников России

«Этюд рук». Фот. Александр Гринберг. Конец 1910-х — 1920-е © Из собрания МАММ / МДФ

Портрет актрисы. Фот. Александр Гринберг. 1910-е © Союз фотохудожников России

Портрет актрисы. Фот. Александр Гринберг. 1910-е © Союз фотохудожников России

Актриса Нонна Родзевич-Лещинская (?). Фот. Александр Гринберг. 1910-е. © Союз фотохудожников России

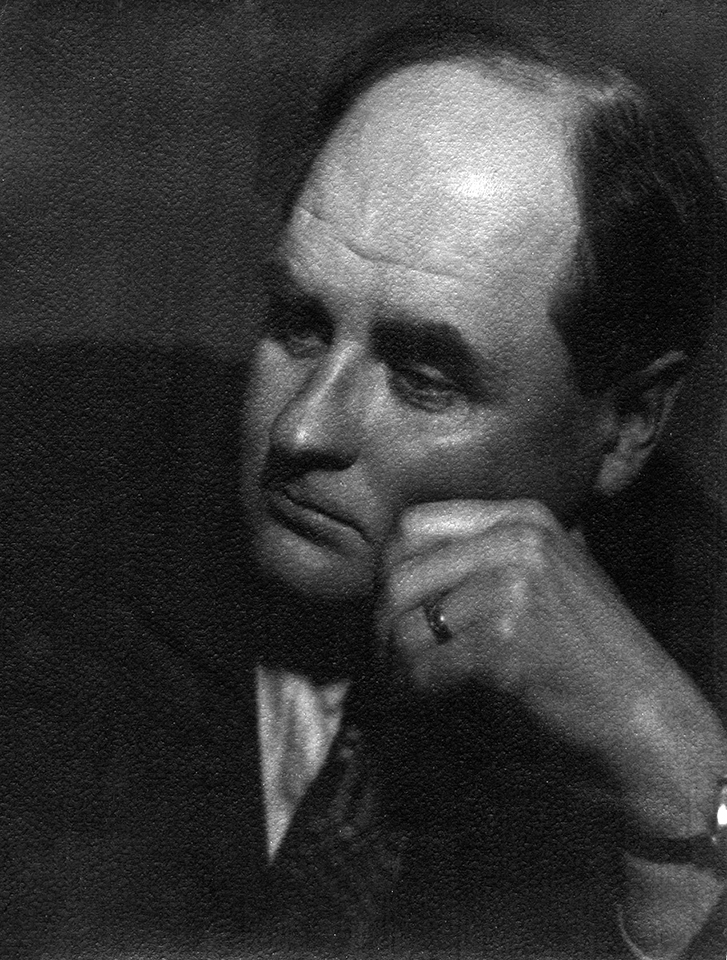

Автопортрет. Фот. Александр Гринберг. 1913 © Из собрания МАММ / МДФ

Барская. Фотографии Александра Гринберга

Актриса, сценарист и режиссер Маргарита Барская (Чардынина). Фот. Александр Гринберг. 1920-е © Союз фотохудожников России

Актриса, сценарист и режиссер Маргарита Барская (Чардынина). Фот. Александр Гринберг. 1920-е © Союз фотохудожников России

Актриса, сценарист и режиссер Маргарита Барская (Чардынина). Фот. Александр Гринберг. 1920-е © Союз фотохудожников России

Актриса, сценарист и режиссер Маргарита Барская (Чардынина). Фот. Александр Гринберг. 1920-е © Союз фотохудожников России

Ню. Маргарита Барская (Чардынина). Фот. Александр Гринберг. 1920-е © Из собрания МАММ / МДФ

Ню. Маргарита Барская (Чардынина). Фот. Александр Гринберг. 1920-е © Из собрания МАММ / МДФ

Ню. Маргарита Барская (Чардынина). Фот. Александр Гринберг. 1920-е © Из собрания МАММ / МДФ

Ню. Маргарита Барская (Чардынина). Фот. Александр Гринберг. 1920-е © Из собрания МАММ / МДФ

Ню. Маргарита Барская (Чардынина). Фот. Александр Гринберг. 1920-е © Из собрания МАММ / МДФ

Ню. Маргарита Барская (Чардынина). Фот. Александр Гринберг. 1920-е © Из собрания МАММ / МДФ

Ню. Маргарита Барская (Чардынина). Фот. Александр Гринберг. 1920-е © Из собрания МАММ / МДФ

Кадры из фильмов оператора Александра Гринберга

«Потомок араба». Реж. Яков Морин. 1926

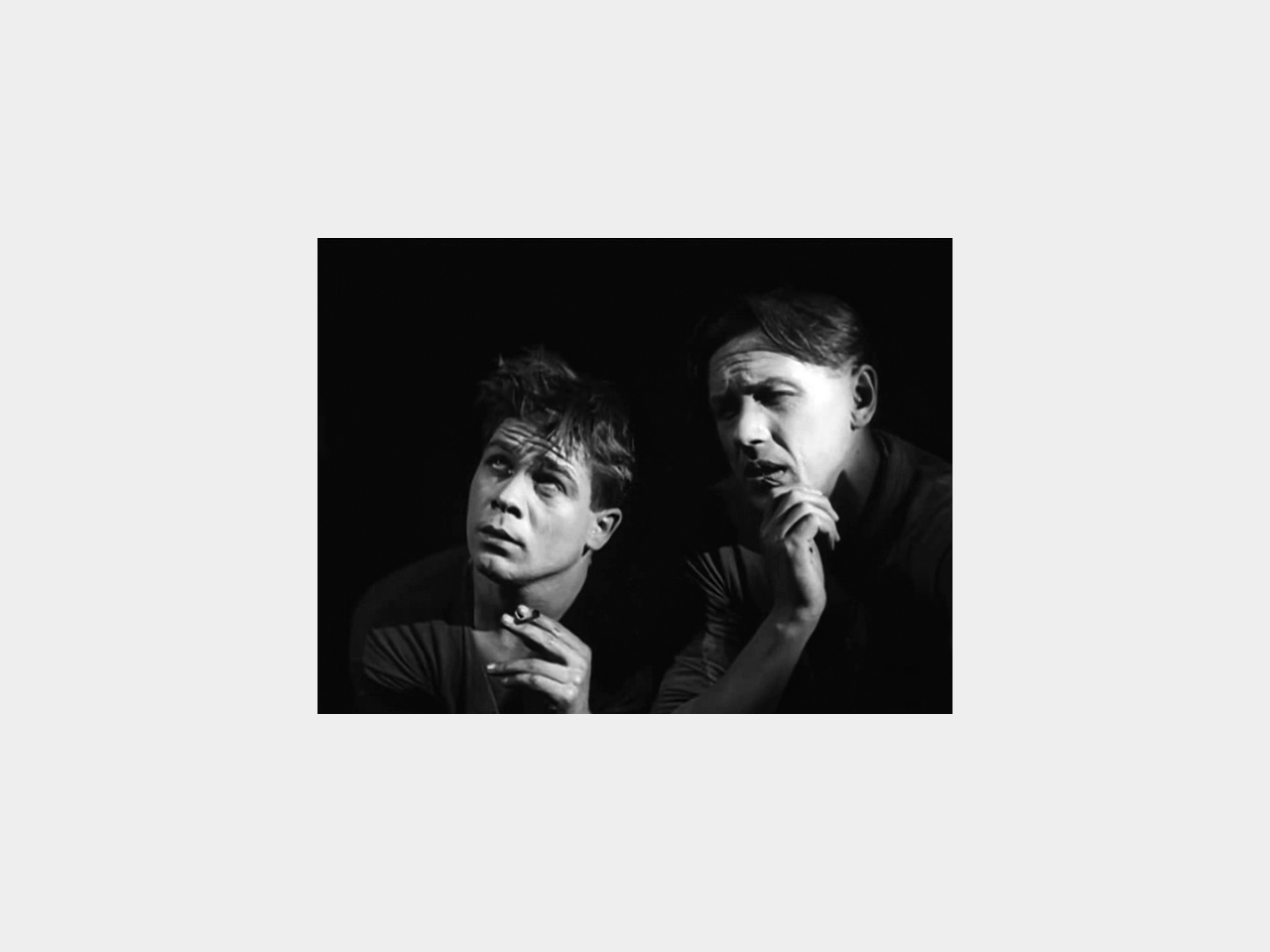

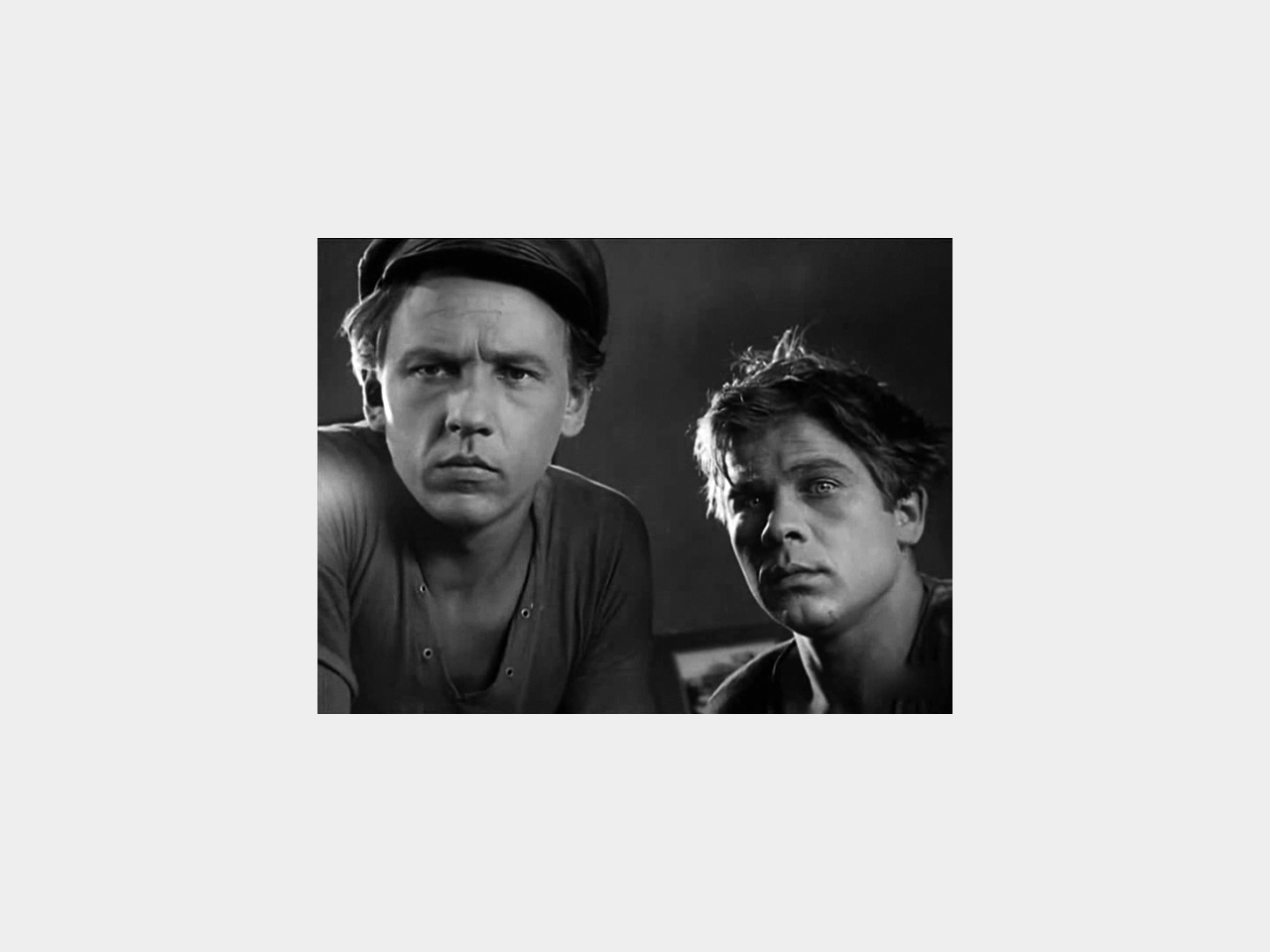

«Два друга, модель и подруга». Реж. Алексей Попов. Операторы Александр Гринберг и Глеб Троянский. 1927

«Два друга, модель и подруга». Реж. Алексей Попов. Операторы Александр Гринберг и Глеб Троянский. 1927

«Два друга, модель и подруга». Реж. Алексей Попов. Операторы Александр Гринберг и Глеб Троянский. 1927

«Два друга, модель и подруга». Реж. Алексей Попов. Операторы Александр Гринберг и Глеб Троянский. 1927