Соответственно масштабу своего дарования и открывшимся сейчас возможностям Вадим Абдрашитов в своем новом фильме «поднимает планку». Раньше у него угадывался масштаб района: райсуд, райвоенкомат, районная милиция, районное начальство. Теперь это даже не масштаб области — выше. На наших глазах товарищ Гудионов стартует из области в столицу, и гранитный цоколь здания, где он отныне служит, многоэтажный вычищенный фасад здания, где он отныне живет, многометровый черный автомобиль, в котором он отныне ездит, — все это говорит о том, какого полета птицу поймали в объектив авторы фильма «Слуга». В старинном точном значении это слово у нас уже мало употребляется, в ходу переносное — «слуга народа». Так здесь — тот самый.

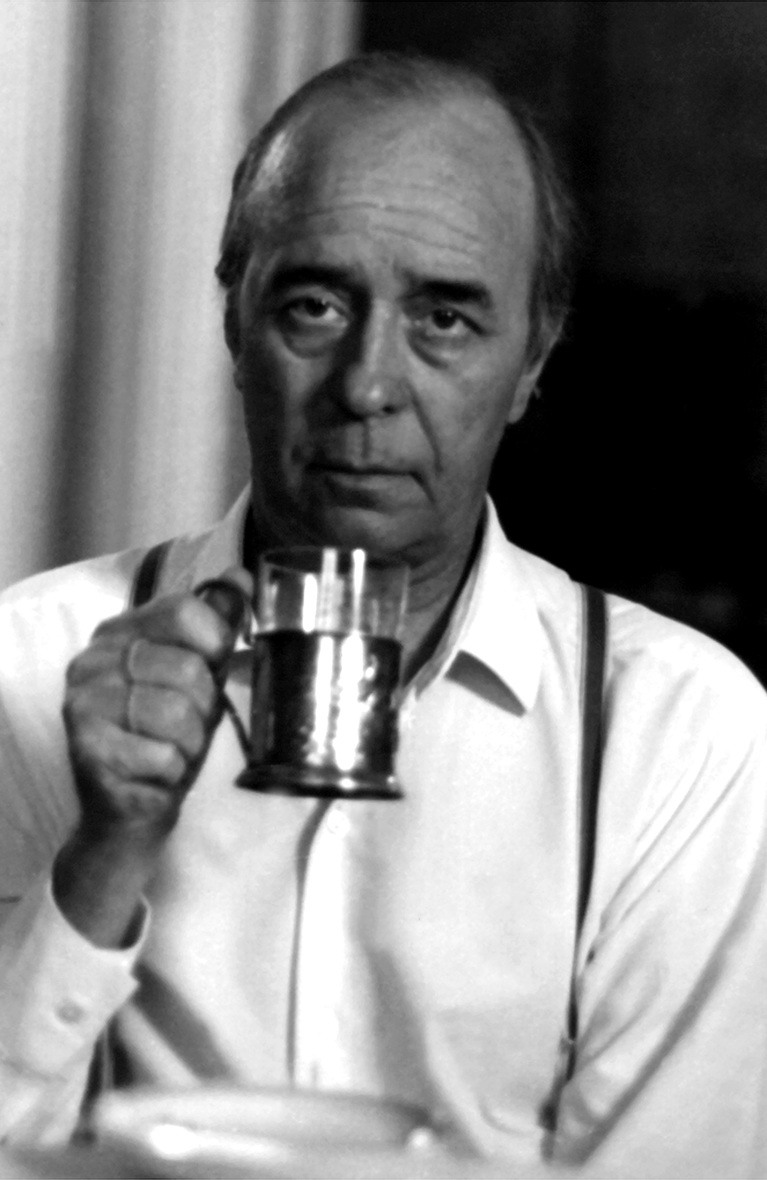

Обаяние Олега Борисова не противоречит мраморно-гранитной недосягаемости его героя. Напротив, на таком уровне можно казаться и доступным: простецкие замашки, добрый взгляд, интонации отца родного — все это работает именно в сочетании с раболепием окружающих. Короля играет свита — в этом случае сам король может играть простачка: тем контраст пронзительней.

Даже не контраст, а то странное, дразнящее и неисчерпаемое соединение несоединимого, которое вообще составляет загадку Абдрашитова. У него какой-то нюх на сдвоенность смыслов. Одно сквозь другое. То ли перед вами маленький Пинкертон, то ли Робин Гуд, то ли Павлик Морозов. Кажется, все прочно, а вдруг видишь, что идешь по карнизу. Кажется, вот милосердие, а приглядишься — звериная мстительность. Кажется, вот воротила, всесильный деспот, а обернешься — отец родной. На рояле играет, хор организовал, артистов любит, сам чечетку бацает. С шофером своим — на короткой ноге. Дом ему подарил. Жену сыскал. В баньке с ним парится. С парашютом на пару прыгают.

Этот парашютный полет «над родной страной» — поразительный кинематографический образ в данном контексте. Действительно — красота! Полнота жизни. Отвага. Пропасть внизу. Абдрашитовский лейтмотив: карниз, край, обрыв... «Плюмбум» помните? Звезды в «Параде планет»? А теперь над бездной, над пропастью парит парашютист-любитель товарищ Гудионов. И с ним — его личный шофер, слуга. Разве ж Гудионов ему начальник? Отец!

О.Борисов удерживает фигуру своего героя в обманчивом нейтрале. То есть вы не можете сказать: «Вот добрый человек, хотя он и кажется неприступным». Потому что все то доброе, обаятельное и простецкое в нем, что вы видите, — тоже только кажется. Что-то зловещее, беспощадное угадывается в облике. А «ухватить» нельзя. Реальность ускользает.

В соединении с социологической точностью мышления А. Миндадзе, всегдашнего сценариста, абдрашитовское физиономическое чутье заставляет вас искать реальность не в самом герое, а в том, что его рождает. Он — как фокус, скрещение факторов, невидимых и всесильных. Эдакий диковинный цветок, а за ним — почва, на которой он произрос. Почва — это не только «местное начальство», шеренгой выстроившееся у входа встречать первого секретаря. Это и номенклатурные шоферюги, неприступно сидящие в длинных черных машинах. Как Кювье по обломку кости восстанавливал скелет, вы по двум-трем ступеням ощупываете лестницу. У слуги слуга... и так до упора, вернее, до отсутствия упора, потому что низ лестницы увязает в какой-то смутной уголовщине, в полупьяных мордах, требующих двадцать пять рублей до получки, в каких-то темных счетах: кто-то кому-то должен, кто-то что-то знает, кто-то когда-то пересел в самосвал и кого-то сбил, уделал, размазал.

Слава богу, у Абдрашитова и Миндадзе хватает такта не прорисовывать эту уголовную интригу подробно. Так лучше. Объясню почему. Если все это прояснить, вытащить на свет — что получится? Получится случай, частность. Уголовное дело. Получится, что на месте хорошего человека оказался плохой человек. Надо его прогнать, заменить хорошим. Но ведь это иллюзия. Страшнее, когда ни плох, ни хорош. Улыбается, кивает, заботится.

Вписывается в ритуал. Мы кричим «ура!» — он позволяет. «Свой человек», «наш человек», плоть от плоти, кость от кости. Каков скелет, такова и кость. Всё из почвы. Снял черный костюм, надел плащик потертый, ковбоечку, галстук за три рубля, шляпу, обвисшую от дождей, — юрк в толпу: поди отличи. Ходит, как все.

К собственному шоферу в гости эдак запросто прийти может.

Шофер... А может, слуга? Холуй? Шакал? Последнее — кличка. Первое — должность. Второе — одно из сопутствующих значений названия фильма. Шофер у Гудиоиова — он же телохранитель, закадычный кореш, стрелочник, порученец, подстилка. Иногда — Паша, иногда — «товарищ Клюев», а иногда — «помню, помню, что твоя фамилия Клюев». По ситуации.

И опять — это поразительное у Абдрашитова соприкосновение миров. Десантник, супермен, каратист. Демобилизовался, пошел в шофера, попал в обслугу. И он же — четверть века спустя — музыкант, седовласый артист, блистательный дирижер под сводами ревущего от восторга зала. Музыка прямо соприкасается с грязью. Сюда же, за кулисы, старинный приятель, пьяная морда, приходит поклянчить двадцатипятирублевку. Дал, отвернулся. Думаете, музыка осквернена? Ничуть. Музыка — святая. Талант, он ведь вслепую падает на человека. Вот — достался вчерашнему десантнику, шоферюге, телохранителю. Хорошо, товарищ Гудионов помог оторваться от баранки — дал выучиться, воспарить к Баху, к Верди, к сводам концертных залов.

В роли Клюева — Юрий Беляев. Рядом со знаменитым Олегом Борисовым — имя сравнительно новое. Но задача актерская, не менее увлекательная и сложная, выполнена. Ход туда, ход сюда: под осторожностью вчерашнего солдата, еще не освоившегося на «гражданке», — готовность пойти напролом, ударом руки сломать противнику шею. А двадцать пять лет спустя — под уверенностью и лоском прославленного артиста —настороженность преследуемого волка, нет, шакала, о которого много лет вытирали ноги.

Я понимаю мысль Абдрашитова, сцепившего двух «слуг» в сюжетном тандеме: того, который в качестве «слуги народа» едет на заднем сиденье лимузина, и того, что служит ему верой и правдой, крутит баранку, моет пол в особняке, хлещет веником в баньке, стоит на стреме, когда у хозяина в гостях любовница. Потом — на этой же его любовнице женится — чужой грех покрывает. Впрочем, почему только «чужой грех»? Туг у Абдрашитова, как всегда, «бездны соприкасаются». Чужой грех, а счастье-то свое. Привык: полюбил, детей нажил. В том самом особнячке, где когда-то обслуживал хозяина. Теперь сам — хозяин. Товарищ Гудионов подарил дом своему шоферу. Только осталось рояль в первый этаж втащить. Бог-то не выбирает, кого талантом наградить. Может и шакала.

Абдрашитов, как жилы вытягивает, — тянет эту ситуацию через четверть века. Через четверть века хозяин является к своему бывшему слуге в гости, располагается, как дома. Да он как бы и дома — дом-то он подарил! И слуга, холуй, шакал, артист по неистребимой, въевшейся привычке гнет перед ним шею, терпит насмешки, угадывает желания — вместо того чтобы вышвырнуть вон. А тот куражится... Здесь у Абдрашитова емкая кинематографическая метафора. Грохот над головой. Люстра дрожит. Ошеломленный Клюев бежит наверх и обнаруживает... танцевальный урок: его гость, то бишь хозяин, Андрей Андреич Гудионов, обучает чечетке его, клюевского, сына. Не слабо. А что, они ж все артисты. Мир высокопоставленного холуйства прямо сомкнут у Абдрашитова с миром высокого искусства, и это обжигающее соприкосновение — один из главных и потрясающих «контактов» фильма, явно продуманный и рассчитанный авторами и все-таки непредусмотренный во всех своих последствиях. Во всяком случае эта непрерывная аннигиляция мелкого, «шакалье»-низкого и высокого, «божьего», в одной и той же душе действует на меня поразительно. Много глубже того прямого и близкого смысла, который заложен в сценарий, в сюжет и исчерпывается авторским (и зрительским, по замыслу авторов) негодованием, что товарищ Гудионов никак не уходит с исторической сцены.

А если и уходит, уматывает, наконец, с дачи, проваливает вон, очищает кабинет в верхнем этаже, то... грохот под утро все-таки раздается, и люстра дрожит, и Павел Клюев в полном опупении, взмыв кверху, обнаруживает там... отплясывающего чечетку в одиночестве собственного сына.

Живуч Гудионов. Сам исчез, а скверна осталась. Понимаю идею, отдаю ей должное, однако... что-то всё более беспокоит меня в той настойчивости, с которой авторы фильма долбят меня своею мыслью. То есть, может, скверна «верхнего этажа» и осталась, но, фигурально говоря, меня больше волнует «нижний этаж». И даже фундамент. И даже почва. Это для меня важнее, чем те перемещения, которые происходят на этажах начальства. Включая и обслугу. Даже если обслуга сама выбивается в начальство и занимает спец-особняки. И вот то, как Абдрашитов настойчиво фиксирует мое внимание на раздражающей роскоши гудионовско-клюевской дачи, за какой-то гранью начинает меня коробить.

Я не Робин Гуд и не Нат Пинкертон. Я не хочу знать их роскоши, потому что дело не в них, а в том, что их порождает. Они — временщики, и их дач все равно «на всех не хватит».

Поэтому я испытываю (может быть, впервые за всю историю моего зрительского общения с Абдрашитовым) смутное сопротивление, которое накладывается на чувство глубинной правды, дышащей в фильме. Мало этой правды — так добавлено еще и какое-то дозволенное разоблачительство. Мало своего стиля—так еще и налет общепринятого в эпоху «гласности и перестройки». В фильме это ощущение возникает постепенно, накапливается незаметно, но, в конце концов, становится весьма явственным, и я, чтобы передать это, разверну один эпизод, процитирую один монолог по сценарию, то есть заставлю читателя вчитаться в него несколько внимательнее, чем зритель успевает вслушаться по ходу фильма. Этот монолог вложен в уста некоего Брызгана, человека из тех же «коридоров власти», гудионовского соперника и конкурента, которого Андрей Андреич пытался (руками Клюева) убрать.

— Ты гений зла, Гудионов! Губишь природу, пускаешь реки вспять. Порабощаешь народы, стираешь их память, традиции. Ты разрушаешь, чтобы строить, и строишь, чтобы разрушить. Ты поощряешь коррупцию, растлеваешь людей, а потом заточаешь их в тюрьмы. Добродетель ты объявляешь пороком, а порок возводишь в истину. Ты гений хаоса, Гудионов!

Всё уловили? Тут вам и поворот рек, и незавершенка в строительстве, и «русификация» республик, и мафия, и права человека. Большой джентльменский набор конца 80-х годов. Андрей Андреич Гудионов — Памятник Застою. Главный виновник. Окончательная мишень.

А если учесть, что монолог этот произносит от имени гражданина глыбой поперек течения фильма, то можете себе представить, как все это усугублено.

А если учесть, что одет артист в чесучевый костюм и носит пенсне, то возникает еще один эффект: инвективы Застою брошены как бы от имени интеллигенции 20-х годов.

А если учесть, что произносится все это на фоне церковной колокольни, то ясно: на дворе — не просто Гласность и Перестройка, а еще и Тысячелетие крещения Руси.

Нет, знаете, хочу пониже. С этих котурн — на улицу. В гараж хочу! Ну, в конце концов, морду набьют Пашке Клюеву. Или он набьет. Ну собаку натравят на него бывшие кореша, чтобы не выслушал и не высовывался. Черт с ними, можно стерпеть. Но когда на концерт дирижера Павла Клюева являются «мальчики в штатском» явно брать его за уголовные дела, совершенные в угоду шефу, то тут меня окончательно охватывает зрительская тоска. В «зал суда» — не хочу. Как и в этот особняк двухэтажный. Не хочу знать «всех подробностей» ни про их «быт», ни про их «любовь».

Да, кстати, про «любовь». Выяснив у своей Маши, что Андрей Андреич приходил в его отсутствие, Павел Клюев... как бы это поскромнее выразиться... оскорбляет жену действием. Психологически — понятно: тут и ревность, и комплекс неполноценности, и обида лакея, которого барин женил на своей наложнице, и гонор «шакала», выбившегося в «волки». А все-таки сцена несколько длинна и несколько... технологична. Это тоже — «печать времени»!

Словом, в глубине стилевого дыхания фильм — абдрашитовский. А на поверхности — еще что-то. Налет, по которому киновед будущего определит: картина сделана в эпоху Тельмана Гдляна и «Маленькой Веры».

Надеюсь, вы понимаете, что дело не в стиле. Дело в ценностях. Абдрашитов всегда видел ценности глубинные, коренные. Видел и почву (беспочвенность), и звезды (бездну). Конечно, очень важно в фильме «Остановился поезд»: найдут или не найдут виновников аварии, но важнее то, почему их не хотят искать. И, конечно, очень важно в «Охоте на лис», простит или не простит герой своего обидчика, но важнее, что ни тот, ни другой не хотят и не умеют прощать. И, конечно, очень важно, хороший или плохой мальчик показан в фильме «Плюмбум», но важнее то, что мы не хотим знать, не умеем понять, не имеем критерия определить нравственную истину, и именно это показывает нам Абдрашитов.

Теперь постараюсь объяснить мое отношение к фильму «Слуга». Это, конечно, очень важно: очистить нашу землю «от Гудионовых» и не дать их «слугам» стать новыми «хозяевами». Но важнее другое: то в нас, что их порождает.

Вот это — в глубине нашего бытия — потрясающе чует и передает Вадим Абдрашитов. Фактурой и символикой. Достоверностью и магией кино. Типологией фигур и значимостью фонов. Сидит Андрей Андреич в пустом зале, слушает репетицию местного хора. Меценат! Альты ему не нравятся. И дирижер дудак. Пшел вон! Помните дальнейшее? Растерянность хора, когда дирижер «очищает пульт»: и разойтись нельзя, и голос подать страшно. Тут шофер Андрея Андреича сомнамбулически выходит на сцену... господь-то талантами вслепую награждает... И этот вчерашний десантник, разминувшийся с эпохой дискотек, оглохший от внутренней музыки, завороженно становится перед хором. И руками, не отмытыми от мазута, неумело и точно начинает обозначать хору ритм. И хор подхватывает!

Один только взгляд девушки из шеренги поющих фиксирует Абдрашитов: взгляд, полный благодарности и счастья! Дождались дирижера!

А кто подхватит палочку — это уже детали. Слуга, холуй, шакал... Был бы артист.

Аннинский Л. Поздние слёзы: заметки вольного кинозрителя. Слуга? Холуй? Артист? Шакал? // Москва. Эйзенштейн-центр. ВГИК, 2006