В 1962 году вышел фильм «Дикие лебеди», поставленный по одноименной сказке Андерсена. Видимо, неслучайно из всего наследия Андерсена режиссера привлекло именно это переложение датской народной сказки. Здесь отчетливее, чем в других сказках Андерсена, звучит героическая тема Элизы, смелой и трудолюбивой девушки, которая своей стойкостью побеждает зло и несправедливость.

И, пожалуй, именно эта фольклорная основа сказки оказалась особенно близка Цехановскому. <...> «Дикие лебеди» продолжили героико-романтическую линию в творчестве Цехановского, начатую «Почтой» и «Пасификом», прошедшую через фильмы-сказки 40-50-х годов и, конечно, через «Сказ о Чапаеве».

В «Диких лебедях» режиссер целиком преодолевает стандарты мультформ, подчиняет элементы формы воплощению поэтического содержания. Форма становится острой, выразительной, индивидуальной для данного фильма.

Очень заметно «В диких лебедях» стремление режиссера и художников порвать с копированием действительности и противопоставить ему условность рисованного изображения. Противопоставление осуществляется решительно и порой даже демонстративно.

Это сказалось на рисунке персонажей. Вытянутые пропорции изображений напоминают о готическом искусстве. Навязчивой стилизации нет, но подобная форма индивидуальна и вполне оправдана для старой западноевропейской сказки.

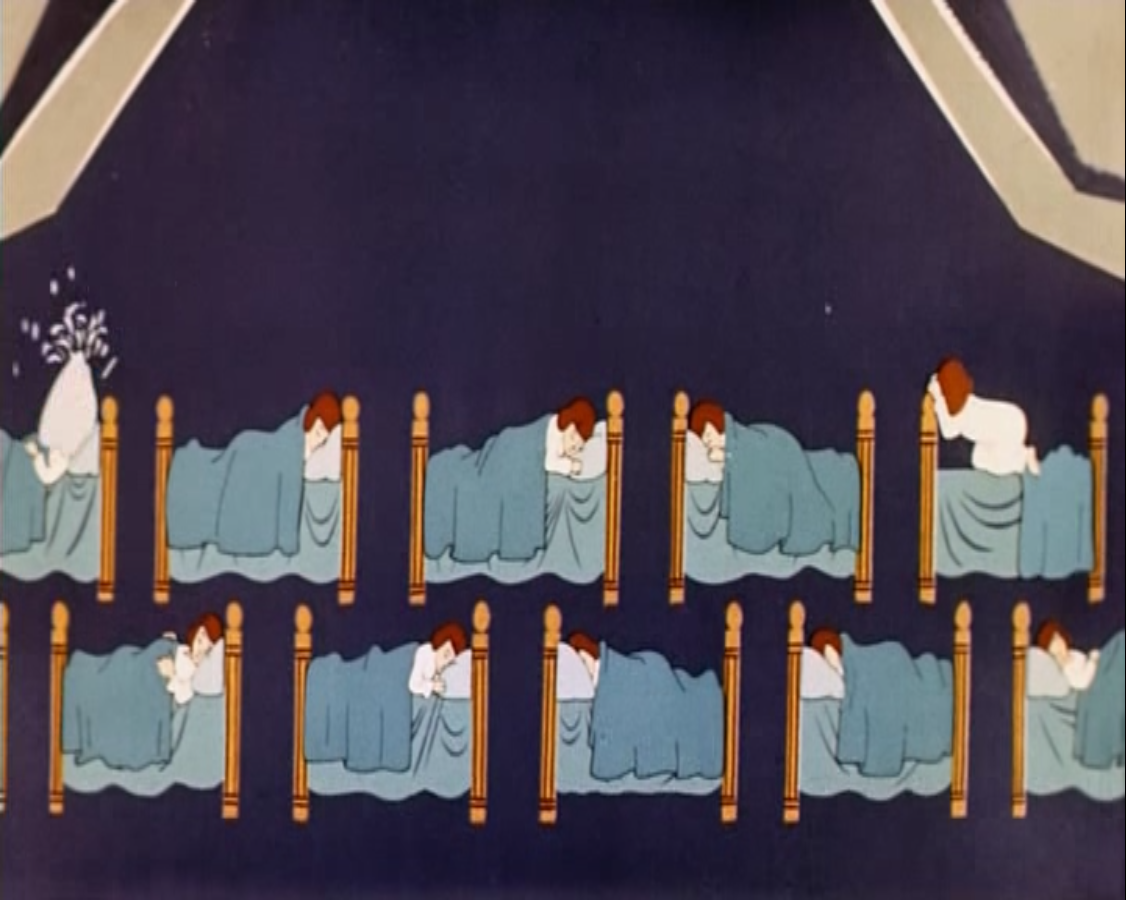

Изображения плоскостные, не имеющие перспективы. Режиссер и художники дорожат этой плоскостностью и старательно подчеркивают ее. Предметы располагаются на плоскости еще более свободно и условно, в «Лисе и Бобре». Если, например, надо изобразить два ряда кроватей в спальне принцев — эти ряды изображаются одни над другим.

В «Диких лебедях» вовсе отказались от натуралистического фона. Он, как правило, лишь обозначен самым минимальным числом условно изображенных деталей. Так, несколько завитков средневекового орнамента обозначили зал в королевском дворце, условно изображенные фигуры святых — дворец епископа.

Цвет фильма выразителен и тоже условен. У злой королевы совершенно белое, алебастровое лицо с двумя кроваво-красными пятнами румянца на щеках. Ночные кадры фильма изображены на фиолетовом фоне. У королевы сиреневые волосы. Сочетание густого фиолетового, сиреневого, ярко-красного (платье королевы) создает тревожную, мрачную, но очень красивую цветовую гамму. Дневные же кадры трактованы на белом фоне. Пятна голубого, желтого, зеленого на белом создают сочетания радостные, свежие.

Но все-таки одному выразительному средству в фильме принадлежит совершенно особая роль. Это снова кинематографическое движение. В движении, в непрестанном изменении выявляется красота и выразительность линии рисунка, цвета. «Дикие лебеди» насыщены движением как никакая другая сказка Андерсена. Она отличается особой динамичностью развития сюжета. Андерсон помещает своих героев в постоянно изменяющийся пейзаж: «Элиза не скучала: ведь море то и дело менялось, и за несколько часов тут можно было увидеть больше, чем на берегу пресного озеро за целый год». Неустанное действие, неустанное движение составляют основу заложенного в сказке этического идеала: «Волны неустанно катятся одна за другой и наконец шлифуют самые твердые предметы. Буду же и я трудиться неустанно! Спасибо вам за науку, светлые, быстрые волны — говорит Элиза. Кадр с изображением набегающих друг на друга волн стал как бы рефреном фильма.

Сказка Андерсена, возможно, увлекла Цехановского именно потому, что позволила выразить идейное содержание через особенно любимую и уже не раз покоренную режиссером стихию кинематографического движения, подчиненного музыке.

Мужественная поэзия фильма прорывается, прежде всего, в самых стремительных эпизодах. Это сцена королевской охоты: мчатся кони, несутся собаки, беспорядочно кружатся стаи вспугнутых птиц, спасается от погони кабан. Наконец, великолепный пробег братьев Элизы. Сколько грозной целеустремленности, воли и решимости в четких, строго подчиненных ритму музыки движениях одиннадцати юношей с факелами и обнаженными мечами в руках. «Дикие лебеди» — первый в практике Цехановского широкоэкранный фильм и один из первых советских широкоэкранных рисованных фильмов. Широкий экран открывает простор движению мультипликационных персонажей. Зритель получает возможность полнее ощутить его выразительность.

Несколько строчек из сказки Андерсена, описывающих полет Элизы и лебедей, Цехановский развернул в зрительную симфонию сказочных превращений. Братья-лебеди несут Элизу по чудесной стране. Очертания облаков то и дело меняются: перед глазами словно возникают то таинственные острова, то горная страна со сверкающими снежными вершинами, то великолепные замки и башни, то флотилии облачных кораблей. Зрителя увлекает игра вечно изменяющихся плавных и певучих линий. Неустанно сменяют друг друга нежные тона окраски неба: оно то розовое, то сиреневое, то желтое, то бледно-зеленое. В этом эпизоде режиссер сочетает выразительность мультипликационного внутрикадрового движения с выразительностью монтажа и с выразительностью цвета.

В фильмах, сделанных для широкого экрана, значение монтажной выразительности, как правило, ослабевает. Однако Цехановский в «Диких лебедях» все-таки сумел продемонстрировать очень высокое искусство владения монтажом — богатый арсенал монтажных приемов, многократно использованных натурным кинематографом, но в сущности новых для мультипликации. Чтобы создать нарастающее драматическое напряжение, Цехановский использует параллельный монтаж. В нарастающем темпе чередуются между собой кадры двух происходящих одновременно действий.

Так сделан первый эпизод фильма. Весело играют во дворце Элиза и одиннадцать ее братьев-принцев, не подозревая, что скоро их беспечной жизни придет конец. Король-отец везет во дворец злую мачеху-королеву. Изображения детской игры перемежается с кадрами надвигающейся бури, герольдов красных одеждах, сопровождающих королевскую карету. В карете король. Рядом с ним зловещая неподвижная фигура мачехи, с лицом, скрытым подвенечной фатой. Параллельный монтаж использован и в заключительном эпизоде фильма. Элизу везут к месту казни. Торжествует хитрый и злой епископ, его приспешник монах. Но на помощь сестре уже спешат братья-лебеди. Совершенно особая, утонченная поэзия рождается от соединения условного мультипликационного изображения и параллельного монтажа — приема, которым пользовался еще «отец монтажа» американский режиссер Д. У. Гриффит.

Как всегда бывает в фильмах Цехановского, монтаж, внутрикадровые движения строго подчинены музыке. Хотя музыка А. Варламова к «Диким лебедям» слабее, чем написанная им же музыка к «Лисе и Бобру», «Дикие лебеди» очень музыкальный фильм, как, впрочем, и все произведения этого режиссера. Но стоит остановиться на одной особенности этой музыкальности. Цехановского всегда привлекала идея мультипликационной оперы. Как опера было задумана «Сказка о попе». Мультипликационной оперой, тоже на музыку Д. Шостоковича, был маленький предвоенный фильм «Сказка о глупом мышонка». В послевоенные фильмы Цехановский неизменно включал пение. Как оперные сцены трактованы некоторые эпизоды «Лисы и Бобра».

Но из послевоенных фильмов Цехановского «Дикие лебеди» больше всех наполнены пением. Порывая в «Диких лебедях» с натурализмом, Цехановский порывает и с засильем слова в мультипликационном фильме. Пение более соответствует условной природе рисованных персонажей, чем длинные монологи и диалоги. Замена речи пением открывает новые ходы для проникновения в фильм музыки. В фильм включены различные вокальные номера. Ласковая и немного сентиментальная колыбельная Элизы. Ее радостная утренняя песенка. Радуясь утру, девочка поет и танцует среди цветов, у пруда, словно‚ заключенного в золотую оправу. Легкая, хрустальная музыка воплощается в грациозные движения танца, гармонирует с тонкими и холодными утренними тонами красок. Спокойную и простую песню поют Элиза и братья ночью не утесе среди разъярившейся стихии — вихрей, зигзагов молний и разбивающихся о скалы волн. Наконец, поет молодой король, рассказывая о своей любви к Элизе. Срываются с места изображенные на потолке амурчики и подносят влюбленному скрипку, чтобы музыка помогла ему поведать о своих чувствах.

Это один из весьма многочисленных маленьких комических штришков, хотя общий колорит «Диких лебедей» мужественный и несколько суровый. Цехановский несколько ослабил улыбчивую интонацию сказки Андерсона (усилив ее драматизм, заложенное в ней героическое начало). Но вовсе не отказался от юмора. Очень по-андерсеновски сделана, например, сцена превращения братьев в лебедей. Андерсен любит юмором снижать фантастическое, делать его обыденным. Младший из принцев проспал и «опоздал» стать лебедем. Он все-таки превращается в птицу, но прежде подразнив, помучив злую колдунью-мачеху.

В фильме есть комический персонаж — монашек — помощник хитрого и злого епископа. Монашек — лопоухий дурень, всегда готовый броситься, очертя голову и сверкая босыми пятками, выполнят приказ хозяина-епископа. Монашек грязный. Давно не мытое тело зудит. Монашек то и дело почесывается и скребет одной грязной ногой другую. По своей графической характеристике, по движению фигура монашка очень выразительна. Но все-таки вряд ли это андерсеновский персонаж. Скорее, он принадлежит самому Цехановскому. Монашек очерчен острее, прямолинейнее, экспрессивнее, чем это обычно делала Андерсен. Пожалуй, такой персонаж ближе к маскам народного театра, чем к героям датского сказочника. Он вызывает какие-то ассоциации с персонажами «Сказки о попе». Впрочем, фигура монашка очень органично вписывается в фильм. Ведь Цехановский создавал творческую интерпретацию сказки Андерсена и свое право на подобную интерпретацию доказал. Кстати, это признали и соотечественники Андерсена. «Дикие лебеди» демонстрировались в Дании. Датская критика назвала встречу с фильмом радостным событием. Кузнецова

В.А., Кузнецов Э.Д. Цехановский. Дикие лебеди. — Л. Художник РСФСР, 1973