<...> Когда-то, на двадцать втором году моей жизни, я вошла в небольшое новое здание—корпус, выстроенный в самом конце двора киностудии «Ленфильм». Над входом значилось: «сектор цветных фильмов». Это был мой «приговор» — почти на всю мою дальнейшую жизнь. <...>

Вернее, Цехановский уже был знаменит как режиссер, а Пащенко только начинал. Но мы-то вообще ничего не знали о мультипликации. Так что Пащенко для нас тоже был большим авторитетом. Он еще не сделал ни одной самостоятельной картины как режиссер, но основы мультипликации знал хорошо — был учеником Цехановского, работал с ним как мультипликатор.

В дальнейшем на «Ленфильме» работали многие режиссеры-мультипликаторы, но самыми яркими всегда оставались именно эти двое: Цехановский и Пащенко. Они были абсолютно разные художники: по цветовому решению кадра, по стилю его. У Пащенко решение было, прежде всего, живописное, очень своеобразное. Он любил музыку и как-то сливал ее с цветом — это было действительно интересно.

А у Цехановского все было более графично, цветом он не особо интересовался — больше смотрел на игру, на артистичность. И нас учил именно этому: «Все зависит от вашего воображения, от личности. Придумайте, как бы вы сами хотели двигаться на месте вашего персонажа, чтобы движение было выразительно, но обосновано чем-то. Причем все это должно быть утрировано, каждое движение должно быть выражено сильнее».

Ну, в его предыдущей картине — «Сказка о попе и работнике его Балде», все уж слишком утрировано было. Я сохранившиеся фрагменты этой картины только недавно посмотрела, а тогда он мне показал рисунки. Спросил: «Нравится?» Я говорю: «Очень». «Так рисовать не смей!» Потому что не пропустят. Ведь и «Попа» запретили, Цехановский его не закончил. Он этот запрет крайне болезненно перенес — мне так кажется. Потому что потом очень иронически относился к тому, что делал. Первые фильмы, которые создавались в нашем секторе, называл «обезьянством» (хотя в большей степени это можно было отнести к тому, что в Москве делали).

«Обезьянство» — подражание Диснею. Тогда у нас все начали работать в диснеевской манере, а Цехановский хотел свое. Говорил, что мультипликация — это искусство, а в искусстве должно быть обязательно видно лицо человека, не важно — картину ли он пишет или литературой занимается. Цехановский и боролся за то, чтобы у нас было свое лицо, вытягивал из нас то, что мы могли дать. Может быть, и поэтому он никогда не ставил в пример свои старые работы: не только «Попа», но и «Почту»

Итак, я пришла на курсы мультипликаторов. Михаил Михайлович встретил меня с подозрительной иронической улыбкой, но, когда посмотрел принесенные мною графические работы и рисунки с натуры (в основном, зверей), в его лице проявились какие-то признаки внимания. Посадив меня, как и всех других, за отдельный столик, он дал задание: нарисовать одной тонкой линией стоящего человека в четырех проекциях, т.е. спереди, с правого бока, со спины и с левого бока. Причем чтобы это был везде один и тот же человек, стоящий на одном месте.

Тогда я не поняла цели этого задания, но сделала его довольно быстро. Взяв рисунок, Михаил Михайлович посмотрел на меня уже с другой улыбкой — как мне показалось, с доброжелательной — и, немного подумав, обратился к модно одетой женщине, сидящей рядом с ним (это была Вера Всеславовна — его жена и ассистент): «Пригласи Шмидта». <...>

Михаил Михайлович сразу же рекомендовал меня Шмидту как художника, хорошо рисующего животных и, вероятно, полезного в работе над его фильмом, где все игровые персонажи были животными. Вот так, в первый же день я попала на картину. Как-то Цехановский сразу почувствовал, что я смогу работать в мультипликации. <...>

Фильм «Первая охота» получился натуралистичным, что для рисованного фильма не очень похвально. В нем не было фантастики и артистичности — все персонажи действовали натурально, скучно. Вероятно, потому что расчеты на движения были взяты с кадров заранее заснятой натуры. Не было утрированности, которую позволял бы чисто рисованный кадр. Внимание уделялось тому, чтобы тщательно рассмотреть движение животного, снятого с натуры, и точно перенести его в расчет движения мультперсонажа. Позже этот метод стали называть «эклером». Я, правда, «эклером» не часто пользовалась, потому что хорошо себе представляла собаку и на память.

Вообще, к этой технологии на «Ленфильме» тогда относились весьма прохладно, особенно Цехановский, который после войны сам стал работать именно так. Даже не знаю, почему он вдруг взялся делать фильмы в такой манере; мне эти его картины совсем не нравятся. А до войны, когда мы просто перерисовывали натуралистическое движение, он говорил, что это неартистично, ведь даже настоящий драматический артист всегда утрирует свое движение и свою речь. Чтобы, уж если стукнул, так стукнул! А в мультипликации особенно — чтобы так было «стукнуто», как в натуре не стукнешь.

Кстати, Пащенко придерживался таких же взглядов. Только выражалось это у него в другой форме, потому что по характеру они были совсем не похожи. Пащенко был вежливый, деликатный. Никогда не крикнет, по столу не хлопнет, какое бы у него ни было состояние и как бы он себя не чувствовал. Может быть оттого, что у него всегда была уверенность в том, что он делает. Вот Шмидт, тот был очень подвижный во всех отношениях — он и мнения свои менял постоянно. А Пащенко если уж скажет, что это, мол, так и так, то через пять минут не будет увлеченно предлагать: «А, может, так? А, может, этак?» Шмидт радовался любой более-менее интересной идее, сразу же за нее хватался. А Пащенко всегда подробно выпытывал: «Ну, объясните, почему Вы не согласны с моим вариантом?»

Цехановский был такой же. Только более резко спрашивал: «А почему? А зачем это?» Он и злился иногда. Хотя, главным образом, улыбался. Улыбаться он умел! Улыбок у него было много. Всегда по ним можно было определить, сомневается ли он в чем-то, или ему это не нравится, или, напротив, он доволен. Цехановский был остроумный, язвительный, бывало, что и зло. Такая была манера держаться — постоянно над всеми подтрунивал. И надо мной, конечно, тоже.

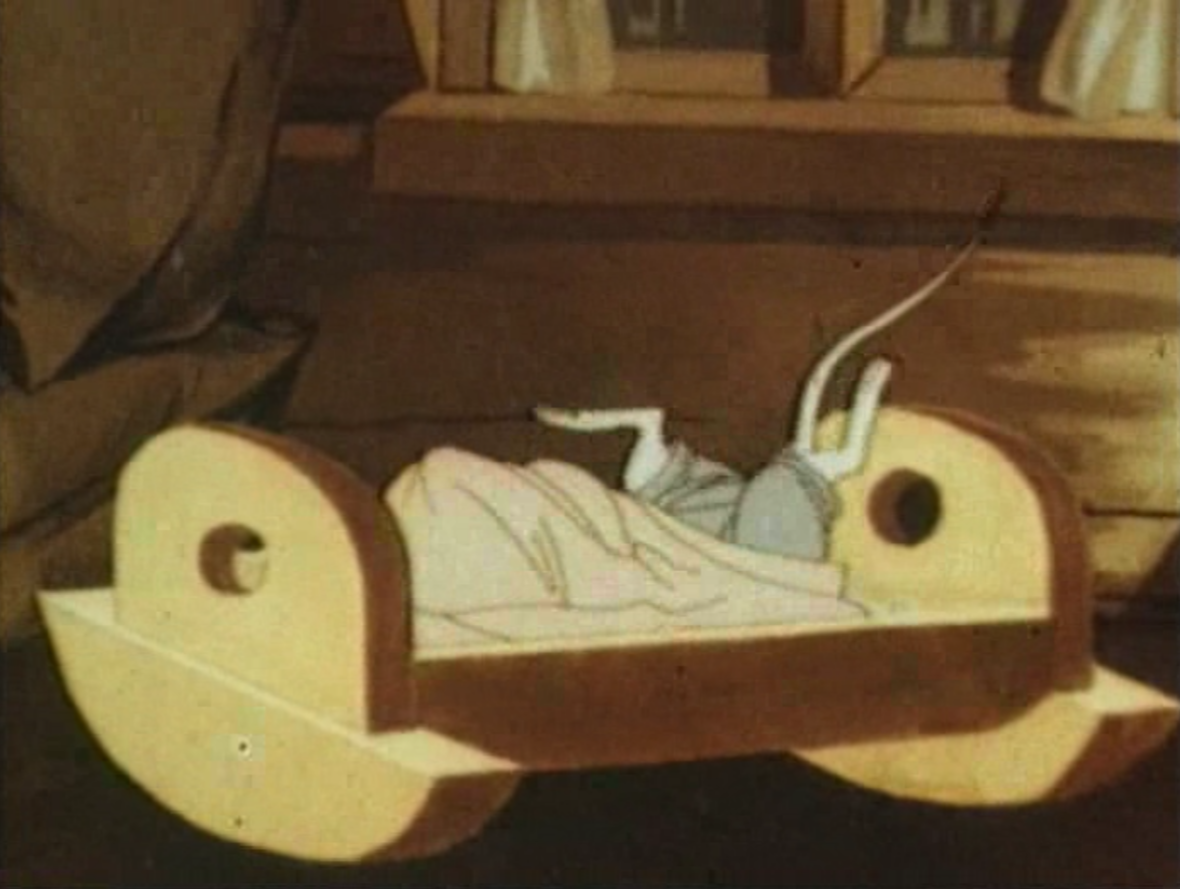

Когда мы делали «Сказку о глупом мышонке», я придумала, что мышонок, капризничая, выбрасывает все из кровати: и подушку, и одеяла. Принесла эскизы Цехановскому. Он посмотрел — явно остался доволен, сказал только: «Ты, наверное, в детстве сама такая была!»

Другой пример — на том же «Мышонке». У меня была грудная дочка, надо было бежать домой, кормить ее, а я сидела, заканчивала по его поручению эскиз. И я взмолилась: «Михал Михалыч, у меня уже молоко течет!» А он сидит-издевается: «Ну, ничего, подождешь! Все не вытечет. Наверное, много там». А потом и говорить перестал: на часы смотрит и улыбается.

Так он со всеми общался. Среди ассистенток была и его жена — Вера Всеславна — но он ее никак не выделял. Правда, она над ним тоже смеялась — особенно за глаза. Мы сидим, болтаем, она вбегает, предупреждает: «Девочки, Михмих идет! Михмих идет!» И все садились, за просветки головы запрятывали, сидели, работали. При Михмихе никаких разговоров не должно быть!

Правда, была в моей жизни одна ситуация, когда Михал Михалыч абсолютно позабыл про всякий сарказм и иронию. Осенью 1940 года Цехановский повез сдавать «Мышонка» в Москву, а меня отправил в отпуск. Я решила с дочкой поехать отдыхать в деревню. Составила заявление, Цехановский его подписал, и я отправилась к начальнику цеха (забыла его фамилию!). Он прочитал, говорит: «Все в порядке. Положите на стол, завтра оформлю». До завтра я ждать не стала, потому что у меня уже на вечер билеты куплены. Собралась и уехала в свою деревню, далеко-далеко.

Уехала на два месяца — мне еще месяц дали за свой счет как матери с малолетним ребенком. И вдруг получаю письмо: немедленно явиться на место работы. И какая-то подпись незнакомая. Ну, приехала, пошла на студию, и направили меня в Большой Дом, на Литейном. Я туда отправилась как была: в платье летнем, в шляпке прозрачной — тогда шляпы носили — в туфельках-босоножках. Пришла к ним, ничего не подозревая. Они говорят:

- Вы где были? - Вот там-то. - Почему? - В отпуске. - В каком отпуске, где? Вы уехали, не оформив отпуска. - Как! Я получила отпуск, у меня там заявление осталось... - Угу, ладно. Значит, вы без разрешения уехали.

Все. Больше со мной никакого разговора не было. Хоп — и посадили в какую-то комнату.

Сидела я в этой комнате целый день, не ела, не пила ничего. Ну, а потом отправили в распределитель.

Было страшно. А мне еще ребенка надо кормить — что же теперь делать? Мне сказали: «Ребенка можете взять с собой». Я маме это передала, но она в ужас пришла: «Да ты что, с ума сошла?» И оставила ребенка у себя. И, слава Богу! Хотя бы в этом отношении я была спокойна.

А приговорили меня на довольно приличный срок: что-то около года: «за самовольный уход с работы». Конечно, свои «хорошие» впечатления это оставило на всю жизнь. Там такие были девицы, что я вообще не знала, где мне место найти, в каком углу от них спрятаться. Но нашла там себе одну несчастную молодую женщину, которую тоже за опоздание посадили. Мы с ней рядышком держались, и уже не так одиноко было. Наши с ней нары были в дальнем конце камеры, возле двери стояли нары этих девок — их было четверо. В углу находился туалет, отгороженный с двух открытых сторон занавесками. Занавески эти были сделаны из обыкновенной простыни — одну из них уголовницы забрали у нас. Мы не протестовали, не говорили ничего, потому что от них можно было ожидать всего, чего хочешь. Могли и ударить. Ну, а то, что они обзывали нас по-всякому — уже не в счет. Мы боялись, чтоб они не начали с нами драться, а между собой они дрались все время. <...>

Про мой арест узнал Цехановский и страшно возмутился. Сразу же пришел ко мне в тюрьму. Был абсолютно серьезен, все время повторял: «Что за безобразие?! Что за безобразие?! Как можно сделать так?! Ну, я ему покажу!» Успокаивал меня: «Не волнуйся! Побудь здесь, уж перенеси это. Мы тебя освободим скоро. Подожди, подожди совсем немножко!» Я ему пожаловалась на своих соседок. Он посоветовал: «А ты выходи на работу, чтобы в камере не сидеть».

И я в тот же день заявила надсмотрщику: «Не могу здесь больше быть. Отправьте меня на любую работу: хоть канавы копать!» Меня направили на швейную фабрику. Ну, машинку я знала, строчить умела, шить умела, и работала на этой фабрике «на отлично» — только бы в камеру не отправили обратно. В нее я приходила только спать. <...>

Цехановский мне все время передачи носил. Уголовницы из-за них меня и терпели. Первый раз я пришла от него — они все набросились на меня: «Ну-ка, дай папиросы! Он тебе их принес?» Я отвечаю: «Я не курю». «Ну, так ты бы для нас попросила!

На следующий день я его попросила: «Принесите мне папиросы!» Он глаза вытаращил: «Лора, да ты что!» Я говорю: «Да это не для меня. Соседки очень просили!» Он мне принес несколько пачек. «Только, — говорит, — ты им сразу не давай! Дай одну пачку, а остальные спрячь». Я в камеру пришла, одну пачку протягиваю, а остальные распихала — что куда. Они налетели, все расхватали сразу. Закурили, надымили, успокоились. <...>

А Цехановский, тем временем, в суд пошел, потом еще куда-то дальше, выше. Он же по образованию юрист был и знал все законы. Он ходил, хлопотал за меня: молодая женщина с маленьким ребенком, отличница, никогда никуда не опаздывала раньше и т. д. Клялся, выступал, говорил.

И меня освободили. Так что в камере я отсидела всего дней пять. В трудовой книжке ничего не отметили, и вообще дальше по этой линии у меня все было в порядке. А вот начальнику цеха досталось. Как сказал мне Цехановский, этот мерзавец положил приказ под стекло и не оформил вовремя. А тут вышло постановление о прогулах, и ему пришлось бы отвечать за свое упущение. И он мое заявление уничтожил — как будто я без разрешения в отпуск ушла. Ну, когда все выяснилось, его сняли с работы, партбилет отняли. Но это уже потом было. <...>

Так что был в моей жизни и такой Цехановский.

Ну, а непосредственно как с режиссером я с ним встретилась в конце 1939 года, когда началась работа над созданием цветного мультфильма «Глупый мышонок» по сказке Самуила Маршака.

Здесь Цехановский изменил своему злому, комедийному стилю в изображении, который был в его предыдущей незаконченной мультипликации — «Сказка о попе и работнике его Балде». Он решил сделать мультфильм типа оперы, вполне реалистический в графике, поучительную детскую сказку.

В творческую группу вошли уже получившие некоторый опыт в мультипликации художники и ассистенты: Вера Всеславна Цехановская, Ксения Дупал, Татьяна Корнилова, Людмила Казанцева (у нас ее звали Казанцева-«большая», так как была еще и Казанцева-«маленькая», Елизавета. Причем уменьшительно обеих звали Лиля), Зоя Медведева, Н. Соколов, Леонид Чупятов и Боков. Операторами были Владимир Кабанов и Шумякин.

У Михаила Михайловича Цехановского был тщательно, покадрово разработанный сценарий, каждому художнику-мультипликатору выдавался из него для окончательной разработки мультипликата некоторый эпизод. На этот эпизод давался отрезок фонограммы, который мы сами расшифровывали покадрово и соединяли с ним изображение.

На «Глупом мышонке» у нас было разделение по ролям: несмотря на то, что Михал Михалыч был отличным художником-графиком, персонажи к этому фильму он доверил делать художникам-мультипликаторам своей творческой группы. Конечно, не без вмешательства со своей стороны. Перед началом работы он спросил художников: «Кто кем хочет быть?»

Киса Дупал выбрала кошку, Татьяна Корнилова — собаку и т.д. Я сказала, что мне все равно, кого. На самом деле, хотелось кошку, но она уже была «заявлена». <...>

На следующий день, подойдя к своему месту, я на столике-просветке увидела белую коробку, перевязанную ленточкой с бантиком и с надписью: «Э.Гайлан. Не кантовать!» В комнате уже было несколько человек, но на мой вопрос, что это такое, никто не ответил. Вера Всеславна засмеялась и сказала: «Наверное, подарок от режиссера». Решив, что это какая-то издевка, я осторожно развязала ленточку и открыла коробку. На дне ее, в уголке на белой бумажке лежал белый комочек. Он вдруг зашевелился и забегал. Это оказался маленький, хорошенький белый мышонок. Он сразу же привел меня в восторг, захотелось его тут же зарисовать.

Таким образом, сам Михмих решил, кого я буду изображать. И я действительно на протяжении всего мультфильма проводила сцены с мышонком и его мамой-мышкой. Мышонок быстро привык ко мне, спокойно жил в моем столе, в одном из ящиков. Когда я его рисовала, бегал по моим рукам, забирался на плечи и пробовал даже грызть бумагу, на которой я делала его портрет, но получал за это карандашом по носу и притихал. Мышонок подрастал и в конце фильма мог уже быть натурщиком для изображения своей мамы. <...>

Как мы работали с Цехановским? На выбор делали несколько вариантов сцены. После утверждения и поправок приступали к окончательному чистовому исполнению всего кадра. Делались расчеты на движение, фазовка, контуровка, заливка краской, соответствующий фон. Делались пробные съемки в виде колец.

Михаил Михайлович был очень требователен и внимателен к изображению всех моментов сцены. Иногда сердился, иногда ехидно издевался над какой-нибудь неудачно придуманной нами позой, а иногда и улыбался. В общем, был эмоциональным.

Он любил спокойную рабочую дисциплину. В комнате, где мы работали, не должно было быть ни шума, ни громкого смеха — только улыбки. Конечно, мы про это забывали, но раздавался голос Веры Всеславны: «Михмих идет», — и все замолкали. <...>

Элеонора Гайлан. Когда-то... Воспоминания о ленинградской предвоенной мультипликации // Киноведческие записки. Москва. 2005, № 73