(Из дневников Михаила Цехановского)

ТЕТРАДЬ № 9

1932 год

18/XII, утро.

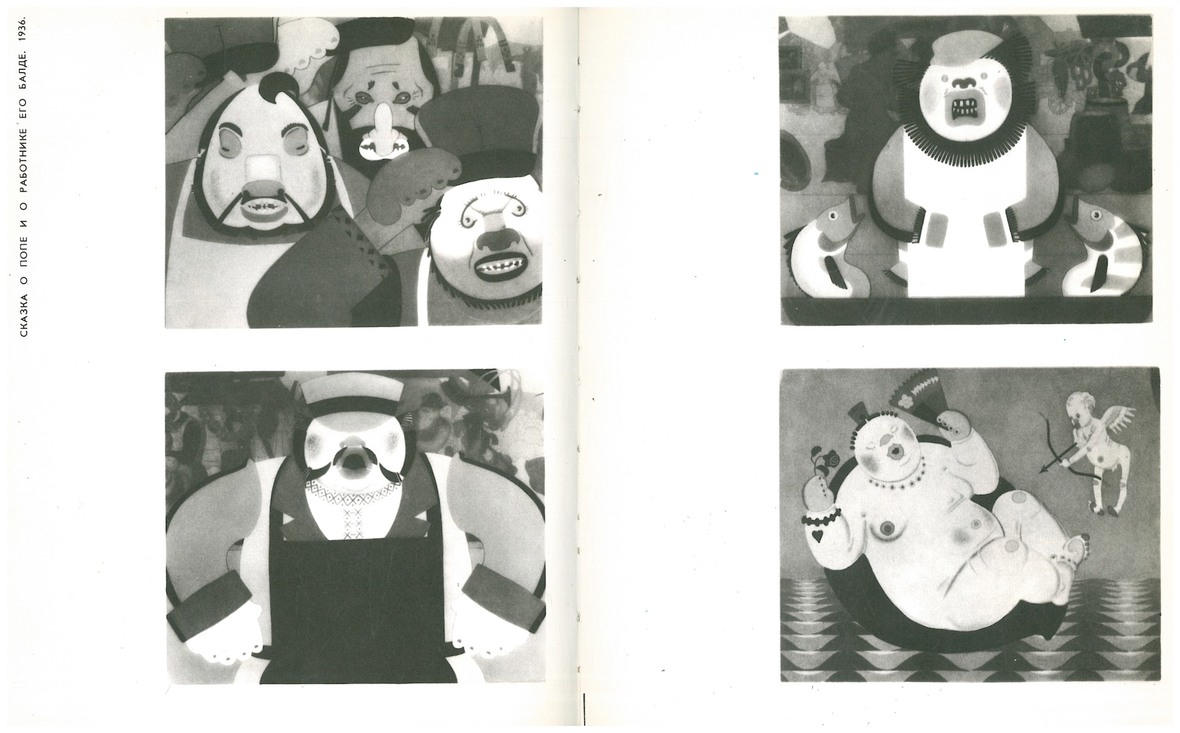

Как же быть с «Балдой»? Вчерашнее «совещание по телефону» опять подняло во мне волну горечи и злости... Но есть ли толк мне горячиться и волноваться? Есть ли на то основание?

Рисованная фильма — вещь неплохая. Следует ее только сделать как можно скорей — в этом все дело. Как-никак, нет еще рисованной звуковой фильмы (у нас), заслуживающей внимания. Может быть, и в цвете удастся сделать что-нибудь интересное. Поэтому все мое внимание должно быть сейчас устремлено на осуществление этой работы. Попутно — рисование и живопись. Было бы ошибкой бросить рисование из-за того, что мне вдруг покажется, что у меня мало таланта или что-нибудь в этом роде. Но главное — спешить с «Балдой»: январь, февраль, март, апрель, май, июнь (шесть месяцев) — самое большое, что можно на нее потратить.

Самое скверное — сидеть сложа руки и ныть, как старая баба. Войти в работу следует как можно скорей. Рисование имеет к «Балде» непосредственное отношение — иначе не найти стиля. Рисование, живопись, внимательный просмотр рисунков мастеров. В «Балде» не должно быть «лебедевщины». Вообще, задача большая и серьезная. Все нужно бросить, обо всем забыть и заняться только исключительно одним этим делом.

Летом нужно непременно ехать на отдых, поэтому кончить или к 1 июня (6 месяцев), или к 1 августа (7 месяцев).

25/Х11, Ночь.

Хороший сценарий, даже очень хороший! Так что фильма смонтируется... Но работища — страшная. Фильма может быть необычайно хорошей, каких еще не было. И работа над ней интереснейшая, увлекательнейшая. В самой работе сценарий расцветает сценами, которые не придумаешь вне конкретной формы... А главное — я непременно должен ее делать. Разговоры кончены. «Балда» уже покупает мне шпиг и масло. Пора начинать. Я могу расхваливать сценарий или бранить его сколько влезет, а работать нужно — никуда не удерешь. И чем раньше начну, тем лучше. И обо всем на свете нужно забыть.

1933 год

4 января. Ночь

Сегодня вытопил печку — в тепле «душа оттаивает». В театре (просмотр американской мульти) говорил с Шостаковичем о договоре. Он чем-то похож на Всеволода Д. Очень красив: прекрасное, умное лицо. Все музыканты превозносят его как первейший в наши дни талант. Мне кажется, он ниже Корсакова, Чайковского, Стравинского. Но талант явный, талант подлинный. Интересно, что у нас с ним получится. Его участие меня подстегивает — это ведь соревнование. Так, в «Почте» я побил Маршака. Да, его участие меня подстегивает: все, что в моих силах, должно быть сделано — это по отношению ко всем нашим и мировым кинематографистам и по отношению ко всем художникам.

1. Как фильма-мульти она должна быть пределом технической ловкости и совершенства. 2. Она должна быть [как] все звуковые и игровые фильмы всех «больших» режиссеров больших фильм. 3. По отношению к художникам — это должно быть рисованным и живописным фильмом, в отличие от «мульти».

Дело решающее, дело — точка одной из моих профессий.

Дело не только в том, хороший я художник или не очень хороший. Дело в соединении во мне нескольких качеств: художник + режиссер + скульптор + литератор.

14/1, утро.

Многие вопросы мною не решены.

Шостакович хорошо напишет музыку, но как я свяжу ее с фильмой, если она не будет сделана по рабочему сценарию? Не сюита Шостаковича мне нужна, а то, что дал Дешевов. Решающим в фильме является не музыка, а видимое, музыка же может быть посредственной. Я сам бы мог подобрать куски, как это делает Херсонский в «Афоне».

Как свяжется музыка с диалогами, с шумом, с имитацией реальных звуков? А без них звуковая фильма скучна и однобока.

Композитор может включить эти элементы в партитуру [как музыкальные элементы], но тогда необходим один общий и обязательный для обеих сторон рабочий сценарий, абсолютно точный по времени и метражу. А построен он должен быть так, чтобы смысловая, сюжетная сущность фильмы не пострадала бы, наоборот, чтобы, прежде всего, она была бы выявлена.<...>.

25 [января], утро.

«Балда» не подвигается. Не нахожу «стиля»!! Два месяца, как заключил договор, а до 25-го ноября — три месяца—все переговоры. 5 месяцев на иждивении фабрики! Что я делаю? Ведь стыдно сказать! Ежедневно сам себя обманываю — делаю вид, что что-то делаю... А между тем, кажется, что никогда не находился в таком напряженном состоянии, никогда с такой остротой не ощущал «рокового» момента. Вечер.

«Снесешь кобылу — оброк уж твой».

26/ I, День.

Дело не только в стиле, а в доле карикатурности, в степени карикатурного искажения. Этой степени не придумаешь, она может лишь выявиться из-под карандаша в минуты напряженной работы воображения.

Степень искаженности рисунка в Микки-Маусе очень велика. Она значительнее, чем у Буша; форма искажается в действии, в этом вся сила их.

Мало дать карикатурно-искаженный эскиз, который ходит и действует нормально. Главное — в искажениях действия; пример—полнейшее искажение лиц и фигур: толстая «дама», после того как ее проткнули иголкой.

Нужно ли все это для «Балды»? Нужно! Необходимо!

Мало дать стиль Домье или Гойи; найти общий стиль — лишь малая часть задачи. Ограничиться этим — значит ограничить картину, лишить ее кинематографической жизненности, лишить ее стиля действия.

Чтобы получить желаемый эффект: в выражении лиц при разговоре, в движениях, выражающих чувства (радости, стыда, и пр. и пр.) — нужно сделать все, что сделал бы самый гениальный актер + выразить это в максимальной остроте и лаконичности изменения и движения форм. Каждое выражение лица, каждая сцена, длящаяся на каком-то количестве подменок, есть уже творческая задача, требующая напряженного внимания.

Рисовать действие, свободно владеть этим рисованием действия — вот суть рисованной фильмы.

В «Почте» этих задач я не разрешал. Там действия были элементарны: идет паровоз, идет пароход, плывет толстяк, плывет пудель, ползет червяк — никакого творческого обострения в эти действия я не вводил.

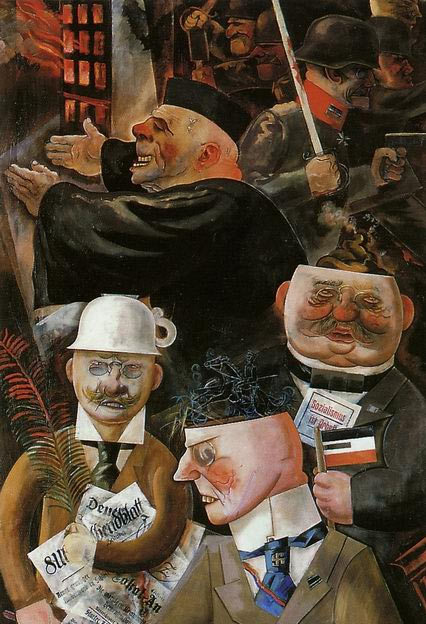

«Балда» требует (безусловно) остро карикатурных персонажей, острее Буша и Антоновского. Фигуры, сделанные без каких-либо анатомических законов, сделанные с расчетом только на выразительность. Ближе — Гросс, но тоньше Гросса, разнообразнее.

Вот для меня костоломная задача! Никогда этими делами я не занимался.

Сделать с такой сатирической остротой, чтобы Микки-Маус по сравнению с «Балдой» была бы эстетски слащавой. Совсем другой смех, не радостный, а с выворотом кишок!

31/I, День.

В чем отличие «Балды» и «Почты»?

1. В «Почте» я орудовал преимущественно плоскостными фигурами. На всю картину был лишь единственный (простейший) поворот; 2. в «Почте» мимика не играла почти никакой роли, также отсутствовал жест; 3. белым цветом я пользовался лишь как фоном.

Могу ли я и должен ли я идти по пути «Мурзилки»? Возможно, что моя карикатура не мурзилочного характера (не Буш и Антоновский), а совсем иная: Гойя, Домье, Фрагонар, да Винчи, то есть искажения органичные — от сугубого реализма к фантастике и сатире.<...>.

9/II, ночь.

Все мои эскизы по «Балде» пока что имеют характер дилетантской халтуры. На каждом шагу сворачиваю на привязавшуюся ко мне тушевку, привязавшуюся с 1919-1920 года. Откуда она — я сам не знаю. Это стиль моих плакатов в период техникума—нечто тошнотворное. Сворачиваю я на эту тушевку и в рисовании с натуры, которое, к слову сказать, за последнее время идет из рук вон плохо. «Почта» на 75% была сделана «под Лебедева». На что будет походить «Балда», черт его знает! У меня нет своего стиля. Отвратительно будет, если вся эта затея кончится халтурой. Я не умею рисовать «от себя», да и с натуры — не очень. Подтушевочка с рефлексиком — вот дерьмовый стиль, до которого я докатился.

Вообще — состояние «духа» опять прескверное. Встаю в 1-2, работа никак не идет, никакого вдохновения. Мрак и скука.

20/III, утро, 8 [часов].

Еще раз следует подумать о том, что переплюнуть «Почту» нелегко оттого, что она была первой звуковой. Какими качествами должна обладать фильма «Балда», чтобы быть «шагом вперед», хотя бы таким же, каким была «Почта»?

Получать тысячу и не выполнять договора — это будет скандалом. Делать фильму необходимо. А сделать вещь, значительную и в художественном, и в кинематографическом отношении, и которая сыграет не меньшую роль, чем «Почта» — возможно ли?

- Не включить ли инструменты? - Не включить ли конферансье? - Не использовать ли кукольный театр?

Для того, чтобы фильма стала полнометражной?

26/ III, утро.

<...>. У Петрушки беспомощные, мертвые ноги, он их перекладывает, когда садится на барьер. Все действие происходит, все фигуры видны по пояс. Но это не мешает им очень выразительно двигаться и танцевать. Индивидуальный жест, жест отдельной фигуры, как и жест групп, выработаны отменно. Жест хорошо связан со словом, отсюда при неподвижности лица — синхронность. Поза и жест придают лицу новое выражение. Это весьма и весьма любопытно. На лице сделана улыбка, но двумя-тремя переходными жестами фигура выражает гнев или печаль — и веселое, улыбающееся лицо кажется гневным или печальным. Вот сила жеста! Искусство жеста— искусство театра!

В рисованной фильме — жест также страшно важен. Вообще, «Петрушка» замечательное и увлекательное искусство. Конечно, рисованная фильма по отношению к натурной фильме — есть также «Петрушка» — вот («унизительная») мысль, пришедшая мне в голову.

Можно ли сделать «Балду» средствами Петруш[ечного] театра? Вот забота, которая копошится сейчас у меня в голове. Что такое петруш[ечные] фигурки в кино? Можно ли смешать Петрушку с рисованными кадрами?

Найти более скорый путь для «Балды» — вот моя забота!

1. По готовой музыке можно достигнуть полной синхронности текста и движения (танцы) петруш[ечных] кукол. 2. Могут быть включены куклы с подменными выражениями лица (но, вообще, узость, ограниченность средств не всегда является минусом). 3. Интересная задача для цветного кино. [Попробовать заснять (синхронно) одну из сцен «Как поссорились И[ван] Иванович] с Иваном] Никифоровичем]»] . 4. Монтаж планов — (отдельные эпизоды «Базара») — независимость от театральной площадки?

27/III, 7 [часов] утра.

Вопрос движения в «Балде» следует и продумывать, и прорабатывать. Усиление — гипербола — жеста, игровая выразительность жеста в «Петрушке» вызывается, конечно, тем, что люди мертвы и нет ног: жест, движения должны возместить эти два дефекта. Движения фигур — резкие повороты и взмахи рук (кости также не движутся!) должны работать непрерывно, ибо они только и могут работать (жить не хочется — это самое страшное!). И нужно отдать справедливость — выразительность жеста Петрушки очень велика и художественна.

В чем должна быть выразительность движения в рисованной фильме?

Следует ли использовать выразительность «Петрушки»? Выразительность Петрушки — хороший пример для игры актера. Поэтому ее следует использовать и для рисованного актера. Это почти жест глухонемого, это — разговор жестами.

В рисованной фильме искаженность (и полная свобода в этом) движения в любую сторону значит максимум выразительности: увеличение рта, глаз, носа, любые изменения тела, жеста, движения.

Особое внимание обратить на выразительность (можно достичь любых эффектов) в крупных планах (сделать эксперимент?): переход от суровости к ярости, от ярости к улыбке, к смеху (к потрясающему смеху!), к дьявольскому смеху. Так «Базар смеется» (I часть) — должен быть предельным выражением смеха, физического смеха.

Не получится ли такой вещи: куклы работают лишь тогда хорошо, когда их движения (жест) связаны со словом (или с музыкой!). В «Балде» же слов почти нет вовсе!

А что делать с песнями? Конечно, в рисованной они получатся лучше. А танцы? А в этом рисованное вне конкуренции.

29/Ш, утро.

Отвратительная галиматья с работой. Я теряю всякое равновесие — и каждый новый день проходит так же нелепо, как предыдущий. И, конечно, по моей собственной вине, по неумению моему руководить самим собой— и так было всегда, в течение всей моей жизни.

Ночь.

<...>. Не глупо ли приделать к Пушкиной «Балде» пафосный советский хвост?

Нет, связать куклы с рисованными кадрами — невозможно. Цвет не может стоять в динамическом искусстве, цвет на движущейся форме должен изменяться! <...>

1 апреля, день.

Вся путаница из-за того, что я пытаюсь смешать два несмешиваемые элемента: быт (I и II части) и сказку о чертях (III часть).

Между тем, суть «Балды» — сказка о чертях, это — в центре, в этом — сюжет, а не в чем-либо другом. А у меня раздуты до невозможности бытовые детали, поэтому сказка никак не влезает, никак! А правильно было бы весь упор, все внимание, все усилия направить на историю с чертями (не считаясь с «критическим освоением») — тогда получилась бы пушкинская сказка.

Правда, есть еще момент — это щелчки. Но и здесь способ расплаты не бытовой, а сказочный, соответствующий сущности сказки.

В чем же выход?

1. Никогда не делать попыток «критического освоения», не переделывать старых произведений на новый лад. 2. Вытравить быт, перевести все в план сказочности, сказочной лаконичности. 3. Как можно отчетливее провести косвенную подачу диалогов и всей сцены у моря—но она никак не должна идти вразрез с общим тоном фильма! Это гроб! 4. Найти другой (не сказочный) мотив победы «Балды» — не бытового характера? Задача колоссальной трудности.

Соревнование Балды с чертями — это сказочная глупость, как может она вязаться с гоголевским бытом.

У Гоголя если черти — то всерьез, как страшная сила, поэтому никакие тоже «сказочные» победы у Гоголя не мыслимы. Гоголь с чертями не шутит, поэтому быт у него вяжется с чертовщиной («Вий»),

А одевание презервативов на чертей — самое скверное дело. Но выход должен быть найден! В чем он?

22/IV, утро.

<...>. Декабрь, январь, февраль, март, апрель—пять месяцев — всю зиму я «работаю» над «Балдой». Что сделано? Ничего. ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ! Непонятно. над всеми своими фильмами я работал горячо и напористо. Отчего ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ я не могу сдвинуться с места? Отчего музыка Шостаковича меня никак не вдохновляет? Кажется мне, что «Балду» не следует делать на основе «симфонической» музыки. Пуш[кинская] музыкальная канва — лубочного характера + квакание, мычание, выкрики и пр. и пр.—по линии Микки-Мауса, но лучше, художественнее.

Ким С., Дерябин А. Дыхание воли. Дневники Михаила Цехановского. // Киноведческие записки. Москва. 2001, № 57