Мы поступали в один год, она — сразу после десятого класса, я — успев немножко поболтаться вокруг искусства. Я был худощав тогда, и, наверное, потому отметил, что, несмотря на юность свою, была она плотненькой, округлой, двигалась плавно и глядела как-то очень спокойно, даже безмятежно, с каменной какой-то уверенностью, что все вокруг благополучно и вполне солнечно, что никакие заботы не ждут за углом, да и откуда бы им там взяться?

А теперь эта хрупкость до надломленности, прозрачность и встрепанность, тревога, будто обернулась на не слышимый никому другому призыв, и если медлительность, то никак не величавая, а от боязни тратить силы, от привычки экономить движения, сокращать жесты.

Она перенесла изнурительную болезнь, а потом снова очень тяжело захворала и должна была долго держать себя в узде. Все так, но не здесь разгадка. Не хворь тот скульптор, что так сильно поработал над ней, а если он, то у него был более одаренный соавтор.

Студенткой она любила быть на виду, добивалась этого без больших усилий. То ли в этом дело, то ли в другом, но в неоспоримом ее очаровании для меня, тогда еще мальчишки, было много настораживающего. Еще мало что зная об этой студентке с режиссерского, только перебросившись с ней двумя фразами по пустякам да ловя чужие отзывы о ней, я почему-то составил твердое мнение, что она из тех, кому все легко доставалось, кто не знал лишений, тем паче бед, даже серьезной заботы, мысленно я уже видел некую благополучную семью, завидную состоятельность, близость к сферам и небрежную легкость в планах на будущее.

Учтем еще, как важную данность, что на своем курсе она была моложе многих, а как человек, как личность развивалась медленнее. И потому должно быть, на нее одно время пытались смотреть свысока. Кто-то небрежно опекал ее с высоты своей профессиональной и душевной просвещенности, кто-то даже пробовал взять на буксир, отечески помочь в этюде на площадке.

Где они, эти самоуверенные фавориты 1957 года! Кое о ком я слышал: один ушел в документальное кино, другой снял картинку да и затих, третий занят архивным киноведением, четвертый подтвердил свой незаурядный талант, только не в режиссуре, а в поэзии. Был еще и пятый — он пытался покончить с собой, вторая попытка удалась.

Все они назывались- «Мастерская Довженко». Александр Петрович, как мы знаем, выделял молодую киевлянку, поддерживал ее. Но ведь и это, если подумать, можно счесть великодушием большого мастера, склонного пожалеть наивную и простоватую неумеху, завысить цену ее неуклюжим, незрелым, неграциозным придумкам.

Упрек в незнании жизни был очень моден по той поре. Сейчас я думаю, что справедлив он был совсем не в том смысле, какой вкладывался. Мы, наше поколение, были сплошь книжные ребята. Сегодняшний молодой народ, наверное, читает не меньше, но важно то, что за книгой им открывается жизнь, в том числе и самая повседневная. Мы были бумажными идеалистами. Еще на школьной скамье усвоили газетную премудрость, и никому не приходило в голову сомневаться в ее обеспеченности. Мы замечали иногда, что книги делаются из книг, фильмы ставятся по фильмам, но и в этом, мы были уверены, виновата была все же жизнь, если она не укладывалась в заманчивые и возвышенные схемы.

Всем нам предстояло еще перестроиться, не жизнь проверять словесами, а словеса жизнью, и каждый, по внутренней своей организации, должен был по-разному в этом преуспеть. Наш погодок Геннадий Шпаликов был талантлив легко, ярко, несомненно. Еще на четвертом курсе он подписывал договора и умудрялся ругаться с редакторами. Ларисе лежал иной путь. Уже с дипломом, гарантировавшим ее профессиональные навыки, она пока еще не началась как художник, тем более художник оригинальный. Ей еще надо было страдать, удивляться, любить, рожать, учиться мгновенному отклику на чужую боль.

Профессионал обогнал личность — могло ли обойтись без крена в биографии?

Сегодня трудно себе представить, что и первый и второй ее фильмы были встречены опытными знатоками с крайним удивлением. В «Зное» безусловно открылась пресловутая «мужская рука», о которой, мне кажется, писалось потом чуть не в каждой рецензии, чуть не в каждом наброске о Шепитько. И что же? Многие уверяли, что удача случайна, что виной всему логика благоприятных обстоятельств и кивали на другую руку, тоже, впрочем, женскую. Потом были «Крылья», не просто удача — триумф, открытие для всех нас огромной новой темы, материка, ждущего разработки. Что ж, и тут оставалась лазейка для недоброжелателей: случай, стечение благоприятных обстоятельств, отличный сценарий, отличная актриса, отличный оператор, то, се...

В основе такого недоверия, даже вразрез с очевидностью, лежала заносчивая мысль, что скрытых резервов у такого человека, как Лариса, быть не может. Она вся открытая, вся вслух и на виду.

Видели энергию, видели упрямство, видели безоглядность и неприятие никакой половинчатости, никаких душевных тормозов. А серьезность, озабоченность большими вопросами, постоянная психическая ориентированность на одну тему, без чего нет художника, откуда бы, дескать, такое, как можно в ней такое ожидать?

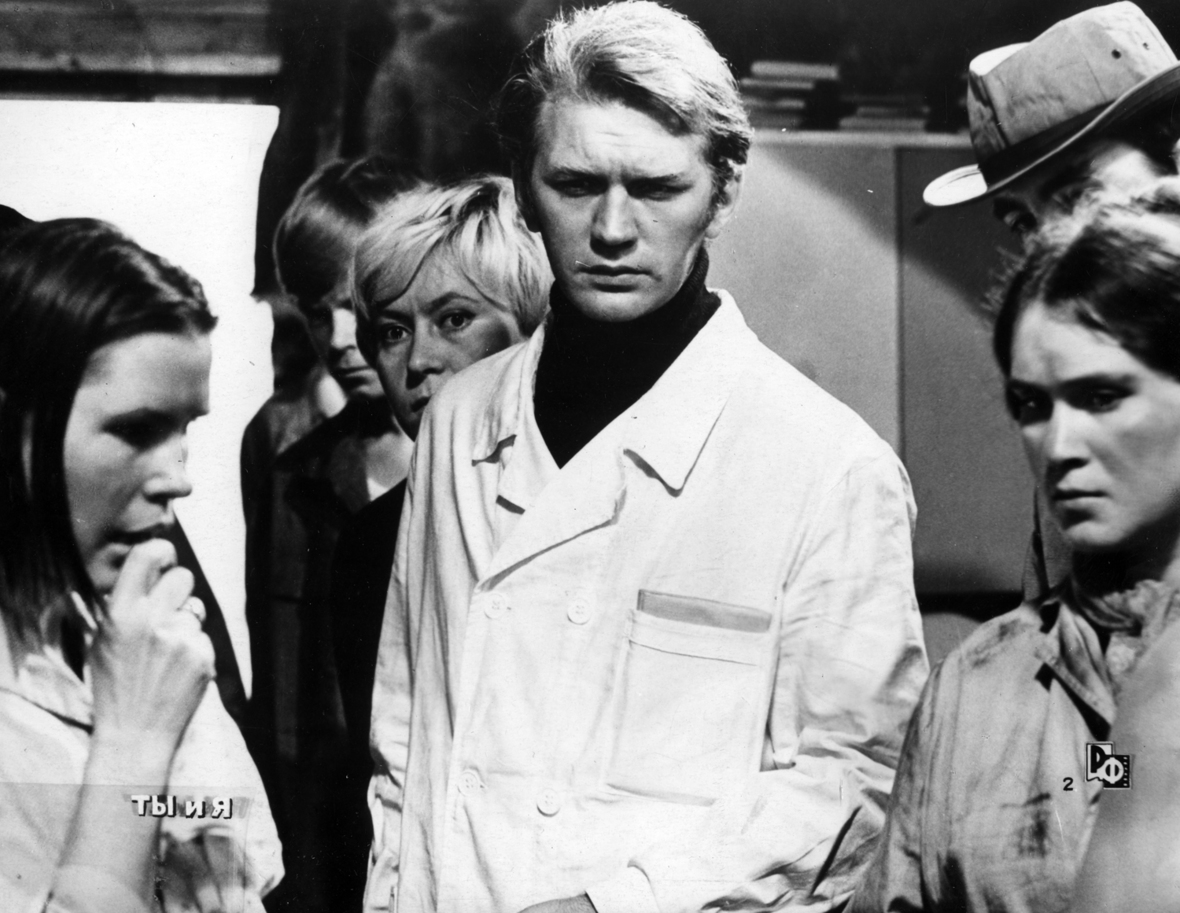

Потом был «Ты и я» — фильм трудной производственной и печальной прокатной судьбы. После удивляющих успехов пришло поражение и удивило еще больше. Помню, на теоретическом семинаре в Болшеве многие пожимали плечами и посмеивались сюжетным, актерским, постановочным несуразностям, красивостям киноязыка, валютным дубленкам на плечах лесорубов.

«Ты и я» годится в название для любого сюжета. Есть герой — значит, есть и его отношение к другому человеку, к другим людям. В сценарии Геннадия Шпаликова имелось в виду другое: он рассказывал две истории, случившиеся с одним и тем же человеком, пошедшим по одной или по другой стезе. Равно возможные для него, как плюс и минус при извлечении квадратного корня, они, однако, разного стоили и для него, и для всех нас. На одном пути была безысходность, нравственный тупик индивидуализма, на другом приобщение к общим ценностям, восхождение к высотам нравственного служения. По какой-то причине две равноправные истории были сочтены формализмом, нежелательным в кино, их склеили. Герой сначала падал, горевал, потом раскаивался и начинал приобщаться. Получался трюизм, к нему лепились неизбежные, заплаты, связь эпизодов оказывалась загадочной, мысль то описывала кругаля, то топталась на одном месте. И уже не художник командовал материалом, а материал становился тупым диктатором.

Случай производственного брака? Не так все просто.

На развилке оказался некий общественный тип, воспетый к тому времени уже очень многими, но Геннадием Шпаликовым, кажется, лучше всех. Балагур с грустными глазами, умный, едкий иронист — этот герой из фильма в фильм, из повести в повесть потешал нас глубокомысленными шпильками и вопросами, не получавшими ответа. Он отлепился от высокопарной фразеологии и прекрасно передразнивал ее. Ему казалось, что те же мысли можно выражать иными, человеческими словами, — скоро он стал догадываться, что и мысли у него тоже иные. Не только словесная маскировочная шелуха была для него охранным мундиром, но и образ жизни становился на два этажа — как принято и для себя.

«Ты и я» отметил точку распада, расхода: к одному себе человек учится относиться не как к «я», а как к «ты», видит в нем соперника в борьбе за душу. Энергия этих будущих траекторий скомкала, покорежила сценарий Шпаликова, задумки Шепитько. Иначе быть не могло. Не пришло еще время — сценарист и режиссер не способны были к своему герою отнестись взглядом со стороны.

Специально писать об этом фильме мне не довелось, я коснулся его в четырех фразах, когда размышлял в «Советском экране» о первых ролях Наталии Бондарчук. Фразы получились ядовитыми. Лариса Ефимовна сочла их за согласованную точку зрения. Ей казалось тогда, что фильм замалчивают, что вокруг него заговоры и интриги, и только, де, критику Демину разрешено, как бы в сноске, объявить на весь мир, какой в фильме порок. Все это она мне высказала тихим, раздумчивым голосом, и только мои глаза, удивленные выше меры, прервали последнюю фразу на полуслове. ‹…›

Властная эта женщина умела так ненавидяще щурить свои красиво подкрашенные глаза, что робели те, кто похрабрее меня. Бывало, она выслушивала возражения с самым кротким и заинтересованным видом, а бывало и так, что робкий лепет в ответ вызывал бурю, ярость, светопреставление. Еще была она ревнива, и не только по-женски, а, так сказать, по-человечески. Николай Гнисюк, может быть, единственный, кто мог болтаться туда-сюда у нее на съемочной площадке, но он твердо знал, стоит ему остановиться с кем-то полюбезничать, пусть даже с мужчиной, последует резкий режиссерский окрик. В гневных отповедях по любому поводу — она была очень находчива, с большим словарным запасом, вплоть до очень редких выражений. Увлеченность, случалось, подводила ее, даже в хорошем порыве могла сделать неделикатной. Я подарил ей свою новую книгу — мы не видимся месяц, случайно сталкиваемся в коридоре, она представляет меня своему давнему знакомому из Грузии и возглашает во всеуслышание: Если б ты знал, Отар, что он написал! Что он написал! Это такая прелесть!

Я, польщенный, расшаркиваюсь, пока не открываю с изумлением, что «прелесть» относится к четырем рифмованным строчкам моей дарственной надписи. До сих пор не уверен, пошла ли она хоть страничкой дальше. Впрочем, если б что-то ее смутило или огорчило, можно не сомневаться, очень скоро я узнал бы об этом.

Этого не было в дни ее юности — энергии, размаха во всем, даже в пустяке, страстности как образа жизни, не объявляемого, а реального, даже как бы и незаметного изнутри.

В «Восхождении» сначала столкнулись люди, не хороший и плохой, а два разных человека, сами с удивлением открывающие себя. А уже затем, вторым, полускрытым планом проступила интонация миракля и ударила с невиданной силой безусловности.

Помню, как на премьере, сразу с первых кадров, стало холодно в зале. Едва заметно поначалу, но неуклонно в нас поселился озноб, что в финале бил, как колотун. Эти столбы, эта дорога, продуваемая ветром, эти лески и овраги, этот совсем не живописный снег, вся эта немыслимая проза — какое твердое, жестокое обещание вести разговор в полный голос, не покупаясь на условности и художественные поддавки.

«Партизанская тема» в разных странах наполняется разным смыслом и задачами. В югославском кино она — полигон для опробования новейших моральных откровений, у болгар — способ поэтического иносказания, румынский кинематограф увлечен хитросплетением детективной интриги. Наш партизанский фильм, за малым исключением, ориентируется не на то, что было, а на то, как оно должно было быть, превращаясь в канон с многочисленными дежурными ходами, фигурами, даже кадрами, не говоря уже о земляночных или комендатурных интерьерах, кочующих из кадра в кадр. Василя Быкова всего экранизировали и ни разу не достигли хоть слабой тени первоисточника — этот писатель таким языком непересказуем.

Фильм Шепитько сказал нам: все это было с вами, с такими людьми, как вы. Не думайте, что вы, каждый из вас, застрахован от измены, слабодушия, предательства. Поглядите — все натурально, естественно, человечно. И даже по-своему логично. А между тем это путь в пропасть.

В пропасть вел путь человека, остающегося жить. Жизнь была его погибелью, потому что куплена такой ценой, что уже и свет не мил.

Чтобы не пропасть, надо было погибнуть.

И падение Рыбака режиссер видит как падение человеческое, и святость Сотникова — как человеческую святость. Она не боится показать, что многими человеческими чертами Рыбак превосходит товарища по партизанскому отряду. Кажется по первым эпизодам, что он вообще более ценное приобретение для лесных обитателей, чем хворый, хилый интеллигент. Рыбак силен, сметлив, он добр, он — верный товарищ, не кинет другого в беде, но все это — до поры. Он действует, подчиняясь автопилоту — «надо», «принято», «полагается». Когда автопилот отключается, он — беспомощен. Он и зол, и отвратителен в финале, но частью нашей души владеет как бы противоестественное сострадание к человеку, обреченному запутаться в трех соснах. A Сотников в этих новых условиях вырастает во всю свою величину как раз потому, что никогда не пользовался автопилотом — у него была особая пружина, пружина духовности, может быть, малопозволительная роскошь по каждодневным потребностям, но штука незаменимая в ситуации последнего выбора. <...>

После «Восхождения» у нее были трудные дни. В самой славе, разлетавшейся раскатами, крылась опасность. Опасность вдвойне, оттого что картина полностью, до конца выразила то, о чем думалось многие годы, стала духовным итогом многих стадий внутренней работы. Повторяться она не могла, а где то новое, что станет ее новым?

Критик, бравший у нее интервью для журнала, записал на магнитофон фразу: «Когда мой сын вырастет и захочет узнать, какой я была, я хотела бы, чтобы он посмотрел «Восхождение».

Сегодня кто-то усмотрит в этом мистическое предчувствие, а ощущение, которое прорввалось здесь, было иным, — от пустоты впереди, от неясности, что надо наработать и с каким творческим результатом оно наработается.

С ней вели переговоры из Голливуда. Была интересная книга, интересная атмосфера, интересная актриса, интересная общая мысль. Но было боязно — искать себя в чужой обстановке, где и без того рискуешь потеряться.

А потом была опубликована повесть Валентина Распутина, и все ее внутренние сомнения кончились. Теперь надо было убедить других, что игра стоит свеч, что такую прозу можно отразить на экране, что проблематика ее важна, что драматический сюжет не прозвучит слишком уныло.

Я видел ее в тот день, когда вопрос о «Матёре» был официально решен. Она была счастлива, но вовсе не светилась весельем. Была в ней тихость, высокое какое-то смирение, как бы боязнь расплескать все то, что сходилось, сливалось, накапливалось, или опаска спугнуть случай неуместным суесловием.

Знать бы тогда, что больше ее не увижу.

Беседа была мимолетной, на лестничной площадке Дома кино. Я любил повесть Распутина, а в глазах у Ларисы было столько спокойной уверенности, при понимании всей дерзости задачи, что ушел я с убеждением: экранная «Матёра» станет событием... Фильм снят. Он монтируется. Но еще до заглавного титра возникнет на экране горестное посвящение им — участникам съемочной группы, унесенным автодорожной катастрофой.

Семья кинорежиссеров — явление редкое. Жизнь есть жизнь, а производство тем более не знает сантиментов. Еще не отшумели печальные обряды, а Элема Климова уже торопили с ответом, возьмется ли он закончить картину. Кому же, казалось, как не ему, если наметки и замыслы покойной жены хранились, так сказать, в общем сейфе.

Конечно, нынешнее экранное «Прощание с Матерой» (кажется, фильм будет называться «Прощание») не принадлежит Шепитько полностью. Климову достался сценарий, отобранные исполнители да несколько сот метров, снятых к одному эпизоду. Но фильм — и это почувствует каждый — не совсем климовский. Это сильное, страстное, могучее произведение, где угадываешь то строгий, аскетический драматизм Шепитько, то горечь и сарказм Климова, часто в одной сцене, в одном кадре. Так не могло бы быть, если б один художник старательно прошелся по наметкам другого, не вложив в это жара души и нечеловеческой боли утраты. Оно было необходимо им обоим — прикосновение к галактике одного села, к общим началам народного мира.

Демин В. Самосозидание // Лариса Шепитько. М.: ВБПК, 1982.