Родилась 6 января 1938 г. в г. Артемовске Донецкой области Украинской ССР (ныне — г. Бахмут, Украина). Лариса была ребенком, когда ее отец оставил семью. Мать, окончившая педагогический институт, преподавала в местной школе. От помощи бывшего мужа она раз и навсегда отказалась. В школе Лариса «ничем особенным не отличалась от других, была до скучного аккуратна, старательна, оформляла стенгазету, любила петь в хоре. Десятый класс оканчивала в Киеве, где мама ее, Ефросинья Яновна Ткач, училась в В...

Биография

06.01.1938

Бахмут (Украинская ССР)

02.07.1979

Калининская область

режиссер, сценарист

Родилась 6 января 1938 г. в г. Артемовске Донецкой области Украинской ССР (ныне — г. Бахмут, Украина). Лариса была ребенком, когда ее отец оставил семью. Мать, окончившая педагогический институт, преподавала в местной школе. От помощи бывшего мужа она раз и навсегда отказалась. В школе Лариса «ничем особенным не отличалась от других, была до скучного аккуратна, старательна, оформляла стенгазету, любила петь в хоре. Десятый класс оканчивала в Киеве, где мама ее, Ефросинья Яновна Ткач, училась в Высшей партшколе. Жили мать с дочерью вдвоем в общежитии»[1].

Случай привел любознательную старшеклассницу на съемочную площадку фильма А. Файнциммера «Овод», который снимался в Киеве. Девушку увлекла атмосфера, царившая «внутри» кино. Характерно, что в первую очередь ее интересовали не актеры, а режиссерская работа. Лариса стала регулярно бывать на студии.

В 1954 г. Лариса окончила среднюю школу. Когда встал вопрос о будущей профессии, на семейном совете выяснилось, что выпускница «немножко умеет писать, сочинять стихи, рисовать, петь — всего понемножку»[2], но ни одна из этих способностей не была столь определенной, чтобы можно было точно сказать, в какой институт нужно отнести документы. «Один наш знакомый сказал: „Да, вот есть одна профессия, где все это понемножку может очень пригодиться“. И я спросила, а что это за профессия? — „Кинорежиссер“»[3], — вспоминала Лариса Шепитько. Юношеский интерес к съемочному процессу оказался счастливо «срифмован» с этим советом. Мать, не особенно верившая в кинематографическое будущее дочери, тем не менее, не стала ее отговаривать и лишь попросила не задерживаться в Москве после провала на экзаменах.

В 1955 г. Лариса Шепитько поступила на режиссерский факультет ВГИКа. Ее педагогами были А. Довженко и — после его смерти — М. Чиаурели. На экзаменах абитуриентку с яркой внешностью (сама Шепитько была уверена в персидском происхождении своего отца) мэтры спросили, почему она не стала поступать на актерский факультет. Ответ прозвучал совершенно определенно: «Это — рабская профессия, это не для меня». В воспоминаниях соучеников студентка Лариса Шепитько выглядит по-разному. Для кого-то она была «плотненькой, округлой, двигалась плавно и глядела как-то очень спокойно, даже безмятежно, с каменной какой-то уверенностью, что все вокруг благополучно и вполне солнечно, что никакие заботы не ждут за углом»[4]. Кого-то «поражала неуемность, ненасытность к новым впечатлениям, непредсказуемые вспышки гнева или смеха, и какая-то естественная, не сдерживаемая страстность в отношении не только к кино. К жизни вообще, в любом ее проявлении»[5]. Своего мастера — Довженко — Лариса воспринимала не только как великого художника, но как некий нравственный камертон. «В его лице мы столкнулись с величайшим гуманистом, наверно, вот такие были люди в эпоху Возрождения», — говорила она спустя годы. — «Но самое главное, он был граждански абсолютным максималистом. <...> ...ни о какой фальши, ни о каком компромиссе, ни о каком делячестве, ремесленничестве не могло быть речи. Я не знаю, как бы я смотрела ему в глаза сейчас, потому что, когда уже сама стала самостоятельным, взрослым человеком, я почувствовала, как сложно в жизни следовать этим заветам»[6].

В 1956 г. Шепитько в качестве курсовой работы сняла короткометражку «Слепой кухарь». В 1957 г. вместе с однокурсницей И. Поволоцкой она отправилась на Север, чтобы снять фильм о поморах. Учебная лента, получившая по-довженковски величавое название «Живая вода», не просто заслужила хорошую оценку. В результате экспедиции получился фильм «поэтичный, мужественный, полный философских размышлений о жизни»[7]. Уже в студенческих работах начинающего режиссера видны были неординарное восприятие мира, оригинальность мышления, желание снимать непростое кино, говорить со зрителем на вечные темы.

В 1956 г. Шепитько снялась в крохотном эпизоде «Карнавальной ночи» Э. Рязанова. Одухотворенно красивая девушка дважды появилась на экране под бой курантов и зажигательные песенки Людмилы Гурченко. Два года спустя А. Довженко занял свою ученицу в эпизоде знаменитой «Поэмы о море» (1958). Как и в «Карнавальной ночи», фамилия Шепитько не попала даже в титры, но репетиции Мастера остались для нее незабываемым впечатлением.

В 1959 г. Шепитько сыграла маленькую роль Ганны в «Таврии» Ю. Лысенко по роману О. Гончара, а в 1960 г. — Нину в «Обыкновенной истории» режиссеров И. Земгано и Н. Литуса.

Дипломной работой Шепитько-режиссера стал ее первый полнометражный фильм «Зной» (1963) по повести Ч. Айтматова «Верблюжий глаз». «Мы рискнули взяться за национальный материал только потому, что увидели в интересной повести талантливого мастера возможность выразить ту проблематику, которая волновала и продолжает нас волновать», — писала Шепитько в теоретической части дипломной работы. — «Прежде всего — это положительный герой нашего времени. Кто он, молодой человек 60-х годов? Каков его внутренний мир, каковы его идеалы? Против чего он восстает и что утверждает? И, наконец, самое главное — сознает ли он всю ответственность, которую на него возлагает время и народ? <...> Мы <...> искали здесь образ новой песни, зазвучавшей под палящим небом древнего края...»[8]. Съемки на студии «Киргизфильм», проходившие в пустыне на сорокаградусной жаре, испытывали режиссера и группу на силу духа и преданность выбранной профессии. Серьезная болезнь, вызванная чуждым климатом, не помешала завершить картину, в монтаже которой Шепитько помог студент ВГИКа Э. Климов. «Уже здесь, в первой своей картине, Лариса Шепитько недвусмысленно заявила себя как художник, для которого главное — резкая определенность характеров и яростность конфликтов, с их напряжением, с их жестокостью, с той эмоциональной нагрузкой, которая не предлагает зрителю отдохновенных минут»[9]. Многие удивлялись «неженской мощи»[10] фильма. А вот на заседании республиканского ЦК в Киргизии фильм был определен как опасная идеологическая диверсия. И, несмотря на призы, завоеванные картиной на нескольких фестивалях, ее создатели вполне ощутили последствия такого отношения «свыше». Может быть, отчасти и поэтому Шепитько не любила вспоминать об этой работе, которую называла «ученической». «Я хорошо помню, какую кашу мы тогда заварили и к какому результату — не по затратам! — пришли»[11], — говорила она в своем последнем интервью. Успех фильма, по ее мнению, объяснялся не его высокими художественными достоинствами, а лишь тем, что авторы честно «размышляли о себе. Мы судили о собственном поколении. И, может быть, как всякий участник и как всякий очевидец происходящего, мы были в чем-то не правы, а что-то не сумели выразить, но это нам простили. За честность понятых намерений»[12].

В 1963 г. Лариса Шепитько стала супругой режиссера Э. Климова.

По-настоящему известной Шепитько сделала ее следующая картина — фильм «Крылья» (1966). История о послевоенной судьбе боевой летчицы принесла исполнительнице главной роли М. Булгаковой звание лучшей актрисы года. В работе над «Крыльями» Шепитько применила новый подход к поиску образов. М. Булгакова, с которой она репетировала целый месяц, добиваясь полного погружения актрисы в характер героини, вспоминала: «<...> Меня, уже имевшую к тому времени некоторый опыт работы с режиссерами разных поколений, поражала духовная, творческая зрелость Шепитько, принципиальность и определенность ее этической и эстетической программы. Она четко знала, о чем хочет говорить с людьми в своей картине, и умела реализовать поставленные перед собой задачи в работе со сценаристами, оператором, художником, с нами — актерами»[13]. На взгляд киноведа Л. Аннинского, в «Крыльях» Шепитько продолжила линию А. Тарковского и его «Иванова детства». Если «Иваново детство» — трагедия выжженной войной души, то героиня «Крыльев» все-таки сохранила душу. «Произошло нечто более обыденное: ее время прошло, и никакой силой не вернуть его. <...> В „Крыльях“ <...> открылась черта, которой было лишено яростное творение Тарковского. Это — вера в неисчерпаемость человека, в то, что невозможно опустошить человека до конца...»[14]. По мнению самой Шепитько, многие рецензенты не заметили в картине именно этот мотив — «нельзя путем переоценки, переосмысления вычеркнуть то, что прожито»[15]. Одновременно авторы фильма пытались прояснить для себя самих и для зрителей «не воевавшего поколения» собственное отношение к поколению отцов. И, как всегда в фильмах Шепитько, разговор на заявленные темы был глубок и предельно честен.

«Крылья» сделали Шепитько режиссером, известным в мире. Она познакомилась со многими знаменитыми деятелями кино — М. Форманом, Ф. Копполой, Б. Бертолуччи. В Париже, куда она приехала на Неделю работ молодых режиссеров национальных республик СССР, ее отметили не только как режиссера-постановщика. Газеты восхищенно сравнивали Шепитько с Гретой Гарбо. Сама же она, обратившая внимание на зарубежную систему рекламы и проката, писала в отчете о поездке: «Мне кажется, мы не использовали все возможности нашего визита. После первых показов вокруг нас вились продюсеры и прокатчики. Я убеждена, что мы могли бы помочь продать многие картины из тех, что привезли. Но не было даже мелочей — проспектов, буклетов, фотографий. Ничего из того, что с успехом, а главное, почти мгновенно делает любая захудалая западная фирма, заинтересованная в том, чтобы распространить свою продукцию как можно шире»[16].

После триумфа «Крыльев» Шепитько приступила к съемкам новеллы «Родина электричества» в киноальманахе «Начало неведомого века» (1967), который готовился на «Мосфильме» в пятидесятилетию Октябрьской революции. В картине по мотивам рассказа А. Платонова, снимавшейся в Астраханской области, были заняты многие непрофессиональные исполнители — жители села Сероглазово. Но даже при участии артистов «из жизни», мир писателя, любовно смоделированный постановщиком, парадоксально получился не похожим на платоновский. «Живописная экранная композиция оказалась созданной как бы помимо прозы Платонова»[17]. Однако советскую цензуру озаботило не это. Усмотрев в фильме религиозную пропаганду и высмеивание социалистического строя, кинофункционеры распорядились смыть с пленки уже отснятую картину. По счастью, один не смытый экземпляр сохранился, и зрители смогли увидеть «Родину электричества» двадцать лет спустя, в 1987 г.

Шепитько тяжело переживала случившееся. «Я ощутил тогда, в 68-м, как что-то после этого сдвинулось в Ларисе. Как жесткость подалась к ожесточению, а жажда справедливости — к вере в Божий промысел»[18], — вспоминал драматург и режиссер Л. Гуревич.

В 1969 г. Шепитько попыталась обратиться к жанру музыкальной киносказки. В цветном новогоднем ревю «В тринадцатом часу ночи» снялись известные актеры З. Гердт, В. Басов, Г. Вицин, С. Мишулин, А. Папанов, пародист В. Чистяков, иллюзионист А. Акопян и другие. Но и этот фильм не был выпущен на экран.

Обескураженная двумя неудачами подряд, Шепитько не находила возможностей для творчества. Снявшись в роли Царицы в фильме Э. Климова «Спорт, спорт, спорт» (1970), она взялась за сценарий фильма «Белорусский вокзал», над которым работала совместно с В. Труниным. Однако сценарий, задуманный Труниным, не стал для нее «родным». «<...> Мне, чтобы войти в работу и считать ее своей, нужно точно ощущать, что тема, идеи, сюжет — все совпадает с моей собственной осознаваемой или интуитивной потребностью», — говорила Шепитько. — «К „Белорусскому вокзалу“ я прирасти не могла, корректируемая сценарная форма не совпадала с тем, чего я хотела...»[19]. Среди создателей «Белорусского вокзала» в качестве автора сценария указан лишь В. Трунин.

Вскоре, в соавторстве с Г. Шпаликовым, Шепитько за одиннадцать дней написала сценарий о поколении тридцатилетних «Ты и я». Недавние тридцатилетние юбилеи у обоих, ощущение «прожитой жизни» и отсутствия вершин, к которым надо подниматься, подвигли их на первый вариант сценария, который сама Шепитько признавала лучшим. Авторы задавали себе и своему поколению трудные вопросы — состоялся ли каждый из нас как личность? Не предал ли талант? Не изменил ли чувству долга и ответственности за свою жизнь? Фильм был задуман как рассказ о двух историях, которые могли произойти с одним и тем же человеком, в зависимости от того, как он себя повел. Худсовет, вмешавшийся в работу, не позволил снять в картине Б. Ахмадулину (ее заменила А. Демидова) и подверг «перекройке» по собственному усмотрению и сценарий, и уже отснятый материал. Вышедший фильм был принят некоторыми киноведами с вежливым недоумением. «На теоретическом семинаре в Болшеве многие пожимали плечами и посмеивались сюжетным, актерским, постановочным несуразностям, красивостям киноязыка, валютным дубленкам на плечах лесорубов»[20]. Тем не менее, в 1972 г. картина завоевала на МКФ в Венеции Серебряный приз программы «Венеция — молодежь». Вспоминая о работе над «Ты и я», исполнитель главной роли Ю. Визбор говорил: «Все это вместе могло быть названо счастьем, впрочем, это и было счастьем — тогда, когда мы были вместе... <...> Это был фильм о расплате за одну, но самую существенную ошибку в жизни, о необратимости времени человеческой жизни, о тонком понимании таланта как предмета не только личного, но и общественного достояния»[21].

Будучи всегда справедливой к себе, Шепитько впоследствии рассказывала об ощущениях и мыслях, вызванных чередой неудач и полуудач: «До тех пор я жила, как герой фильма „Ты и я“. У меня не было ни ударов, ни серьезных срывов. Меня усыпляло и баловало все, я такая была, знаете, кинодевочка, которую не сражали ни серьезная критика, ни трезвая оценка. Правда, я всегда ощущала, что как будто занимаюсь не своим делом. Вот занимаюсь этим и жду только такого момента, когда меня попросят очистить съемочную площадку. Вроде я засиделась в гостях. Вот такое порхание в своей профессии и кончилось тем кризисом. Я ударилась, в кровь разбилась, но сумела хоть на карачках, а выбраться...»[22]. Находясь в сердечном санатории, она пишет сценарий экранизации повести Ф. Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели».

Вскоре, однако, ее внимание привлекла повесть В. Быкова «Сотников». Вместе с Быковым и Ю. Клепиковым она работает над сценарием и в течение четырех лет добивается разрешения на постановку. «Это не просто очередная, а главная моя работа, потому что в ней сфокусировались все мои человеческие и профессиональные устремления. Это мой долг перед теми, кого нет, кто не вернулся, кто 30 лет назад заплатил своей жизнью за то, чтобы мы сегодня жили на этой земле»[23], — писала Шепитько. Вспоминая слова своего мастера, А. Довженко, который говорил, что каждый свой фильм снимает как последний, она с той же мерой самоотдачи и осмысления темы сняла свое «Восхождение» (1976). Ей хотелось заставить зрителя не просто испытать потрясение, но пройти некое нравственное испытание, задать самому себе прямые и жестокие вопросы. «В „Восхождении“ сначала столкнулись люди, не хороший и плохой, а два разных человека, сами с удивлением открывающие себя. А уже затем, вторым, полускрытым планом проступила интонация миракля и ударила с невиданной силой безусловности. <...> Фильм Шепитько сказал нам: все это было с вами, с такими людьми, как вы. Не думайте, что вы, каждый из вас, застрахован от измены, слабодушия, предательства»[24]. «Я боюсь, что зритель не простит мне, что наша картина его потревожила...»[25], — признавалась Шепитько на обсуждении картины. Зрители, безусловно, «простили» создателей фильма: в СССР его посмотрели более 10 миллионов человек, он завоевал награды на нескольких международных кинофестивалях. С «Восхождения» началась кинематографическая биография молодых актеров Б. Плотникова и В. Гостюхина. «Съемочный процесс был спланирован так, что мы начали с самых простых в психологическом и игровом смысле эпизодов. Это позволило нам постепенно погружаться в пучину страстей, страха и боли, которые в итоге развели на разные стороны борьбы Сотникова и Рыбака. <...> Лариса чутко вслушивалась в нас, и благодаря ей нам почти всегда удавалось найти точную ноту, правдивую интонацию»[26], — говорил В. Гостюхин.

После «Восхождения» Шепитько в полной мере ощутила, что способна «высказать себя». Как раз в это время она прочла повесть В. Распутина «Прощание с Матёрой» и поняла, что именно об этом и именно так написала бы она сама, будь она писательницей. «Я чувствовала каждой клеточкой своей, каждой мышцей, каждой мыслью полное согласие с тем, что прочла»[27], — признавалась она Распутину, и тот быстро согласился на экранизацию. «Лариса убедила меня очень скоро», — вспоминал Распутин. — «Вернее, она не убеждала, нисколько не убеждала, а стала рассказывать, каким представляет себе этот фильм, и говорила так живо и так горячо, взволнованно, что я и забыл, что хотел не отдавать „Матёру“. Вот эта неистовость, самозабвение на начальных подступах к работе поразили меня тогда больше всего»[28]. По убеждению Шепитько, смысл повести был не в том, расставаться или нет с прекрасным островом. С развитием современной цивилизации рано или поздно придется его покинуть. Но, покидая, нельзя не взять с собой в будущее лучшие вековые традиции, нравственные ценности, культуру своего народа. Не в прощании, а в передаче новым поколениям духовных сокровищ, накопленных столетиями, видела Шепитько идею своего нового фильма.

Съемки должны были проходить на озере Селигер, и летом 1979 г. туда отправилась киноэкспедиция.

Утром 2 июля 1979 г. киносъемочная «Волга» врезалась в грузовик. В результате автокатастрофы погибли Лариса Шепитько и члены съёмочной группы (оператор В. Чухнов, художник Ю. Фоменко и их ассистенты).

Работу над фильмом в 1981 г. завершил режиссер Э. Климов, назвавший картину «Прощание».

В 1981 г. вышел документальный фильм Э. Климова «Лариса», смонтированный из фрагментов ее фильмов, съемок рабочего процесса и интервью с коллегами.

Режиссер, чьи фильмы теперь назвали бы артхаусом, всегда стремившаяся «потревожить» зрителя, учившая актеров не «строить», а «выращивать» роль, не раз говорившая, что кино — ее дом в прямом смысле слова — она, по признанию многих, обладала редким даром «светоносности». Ее свет «был мягким, но и тревожным, приводящим к нешуточным размышлениям: где мы? что мы? что нам делать дальше?»[29]. Возможно, именно сейчас наступило время, как никогда нуждающееся в тревожном свете фильмов Ларисы Шепитько.

Анна Смертина

Примечания

- ^ Лариса: Книга о Ларисе Шепитько / Сост. Э. Климов. М.: Искусство, 1987.

- ^ Кино (Вильнюс). 1987. № 1.

- ^ Там же.

- ^ Демин В. Самосозидание // Лариса Шепитько. М.: ВБПК, 1982.

- ^ Гуревич Л. Через всю жизнь // Киносценарии. 1996. № 2.

- ^ Кино (Вильнюс). 1987. № 1.

- ^ Начало. Лариса Шепитько // Искусство кино. 1965. № 6.

- ^ Шепитько Л. «Зной». Теоретическая часть дипломной работы // Лариса. Книга о Ларисе Шепитько. М.: Искусство, 1987.

- ^ Шитова В. Ушла, чтобы остаться // Лариса Шепитько. М.: Всесоюзное бюро пропаганды киноискусства, 1982.

- ^ Гуревич Л. Через всю жизнь // Киносценарии. 1996. № 2.

- ^ Шепитько Л. Последнее интервью [Беседовал Лев Рыбак] / Лариса. Книга о Ларисе Шепитько. М.: Искусство, 1987.

- ^ Там же.

- ^ Булгакова М. Откуда мы родом… [Интервью Э. Лындина] // Исккуство кино. 1980. № 1.

- ^ Аннинский Л. Зеркало экрана. Минск: Вышэйшая школа. 1977.

- ^ Шепитько Л. Последнее интервью [Беседовал Лев Рыбак] / Лариса. Книга о Ларисе Шепитько. М.: Искусство, 1987.

- ^ Шепитько Л. Неделя длиною в два месяца // Советский экран. 1967. № 5.

- ^ Ковалов О. «Из смиренья не пишутся стихотворенья» // Советский экран. 1987. № 23.

- ^ Гуревич Л. Через всю жизнь // Киносценарии. 1996. № 2.

- ^ Шепитько Л. Последнее интервью [Беседовал Лев Рыбак] / Лариса. Книга о Ларисе Шепитько. М.: Искусство, 1987.

- ^ Демин В. Самосозидание // Лариса Шепитько. М.: ВБПК, 1982.

- ^ Визбор Ю. Когда все были вместе... Сборник. М., 1989.

- ^ Шепитько Л. Последнее интервью [Беседовал Лев Рыбак] / Лариса. Книга о Ларисе Шепитько. М.: Искусство, 1987.

- ^ Шепитько Л. Женские проблемы и мужское кино // Советский экран. 1975. № 19.

- ^ Демин В. Самосозидание // Лариса Шепитько. М.: ВБПК, 1982.

- ^ Шепитько Л. Восхождение к правде. Стенограмма обсуждения после просмотра фильма «Восхождение» // Советский экран. 1978. № 1.

- ^ Гостюхин В. Мгновения, осветившие жизнь // Советский экран. 1987. № 5.

- ^ Шепитько Л. Последнее интервью [Беседовал Лев Рыбак] / Лариса. Книга о Ларисе Шепитько. М.: Искусство, 1987.

- ^ Распутин В. Верность свету // Лариса. Книга о Ларисе Шепитько. М.: Искусство, 1987.

- ^ Там же.

Фильмы

Тексты

Первичность авторских ощущений

Из последнего интервью

Верность свету

Валентин Распутин о режиссере и работе над сценарием

«Матера»

Фрагмент сценария по мотивам повести В. Распутина «Прощание с Матёрой»

Обретение

О замысле фильма «Матёра» по повести В. Распутина

Характер

Эпизод из мемуаров Армена Медведева

Дамское кино и мужское

Из высказываний о себе и профессии

Чистая высокая нота

Элем Климов о фильмах Ларисы Шепитько

«Хочу ставить то, что я хочу…»

О взаимоотношениях с цензурой

Предумышлен на бумаге

Юрий Клепиков о работе Шепитько над сценарием фильма

Абсолютная свобода в пределах задачи

Лариса Шепитько о «Восхождении»

Максималистский смысл притчи

О картине «Восхождение»

Наша профессия мужская…

О мужчинах, женщинах и о начале работы над «Восхождением»

Искания поколения

Нея Зоркая о творчестве режиссера

На одном дыхании

Лариса Шепитько о сценарии и будущем фильме

Годар тоже хотел встретиться с нами…

Лариса Шепитько о Неделе работ молодых режиссеров национальных республик СССР в Париже

Трагическое мироощущение

Алла Демидова о «Ты и я» и режиссере

Выращивайте образ

О работе с актером

Глаза Ларисы

На съемочной площадке. Из воспоминаний актеров

Никаких «дамских кружев»

Леонид Гуревич о ВГИКе и фильме «Родина элекстричества»

Помимо внешней логики

Лев Аннинский о «Крыльях» и фильме Тарковского

Притча и революционный плакат

Олег Ковалов о «Родине электричества»

Булка

Рассказ Ларисы Шепитько

Встречи с Ларисой

Из воспоминаний Джеммы Фирсовой

Человек на самой линии горизонта

Вера Шитова о фильме «Зной»

«Зной»

Теоретическая часть дипломной работы

Экзаменуется на кинорежиссера

ВГИК, Довженко и первые фильмы

Самосозидание

Виктор Демин о Ларисе Шепитько и её картинах

Фильмография Ларисы Шепитько

Кадры из фильмов Ларисы Шепитько

«Зной». Реж. Лариса Шепитько. 1962

«Зной». Реж. Лариса Шепитько. 1962

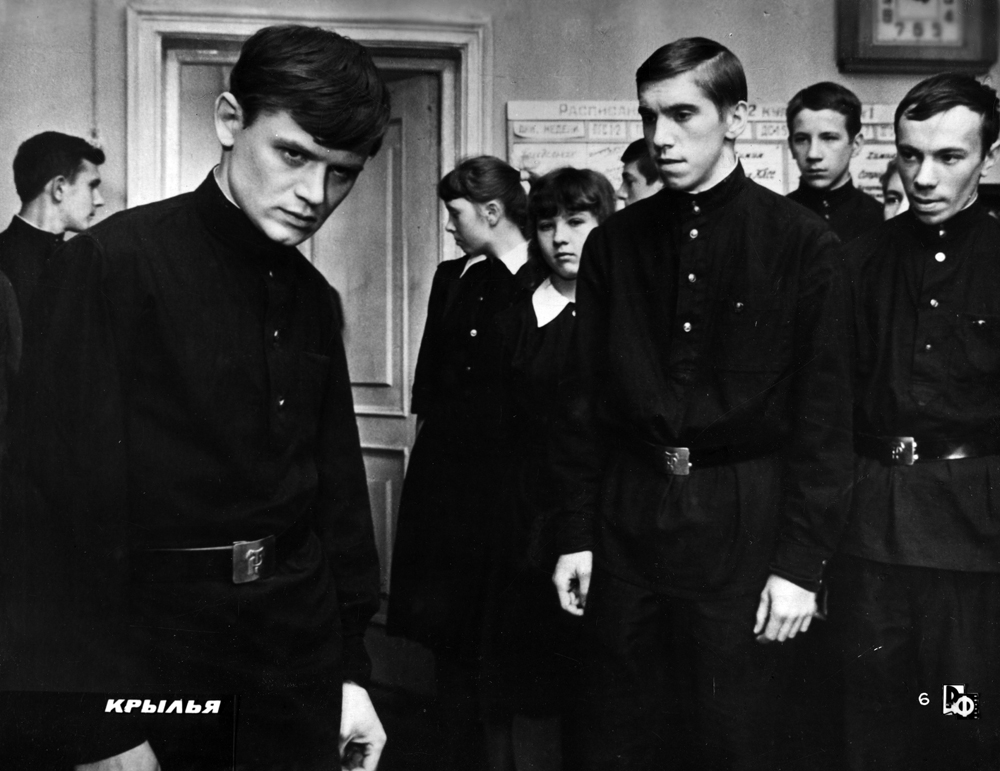

«Крылья». Реж. Лариса Шепитько. 1966

«Крылья». Реж. Лариса Шепитько. 1966

«Крылья». Реж. Лариса Шепитько. 1966

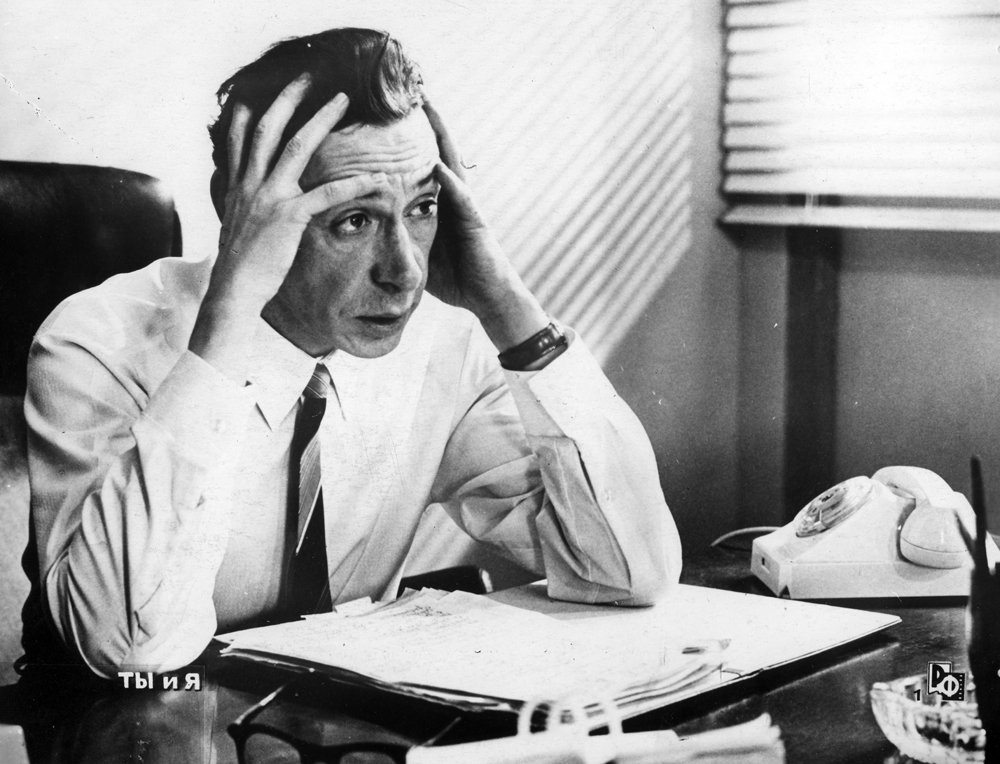

«Ты и я». Реж. Лариса Шепитько. 1971

«Ты и я». Реж. Лариса Шепитько. 1971

«Ты и я». Реж. Лариса Шепитько. 1971

«Восхождение». Реж. Лариса Шепитько. 1976

«Восхождение». Реж. Лариса Шепитько. 1976

«Восхождение». Реж. Лариса Шепитько. 1976