Пройдет несколько лет, и я, быть может, по-другому расценю свою слабость, свой «неотказ», ибо никаких тщеславных притязаний у меня не было. Я всегда хотел быть просто режиссером, чтобы, по возможности, свободно выражать то, что мне хотелось выразить. Годы бегут, идет, условно говоря, вторая половина жизни, и надо спешить делать фильмы, каждый из которых может оказаться последним. У режиссеров, увы, так получается, что только до определенных лет они могут себя проявлять по-настоящему, многое связано с возрастом, с восприятием мира. Я понимал, что лучшие годы прошли или проходят, надо спешить... И вдруг надо перестраивать целый кинематограф.

Удовлетворен ли я — одним словом не скажешь. Прожита, быть может, самая бурная полоса моей жизни, много сил и душевной энергии отдано новому делу. Когда энергия отдается произведению, то она потом восполняется произведением. А здесь ощутимые результаты появятся когда-то позже, в отдаленном будущем. Кинематограф должен переориентироваться, активизировать свой творческий потенциал, осознать и ощутить новые задачи, обрести новое мышление. Только тогда произойдет явственный качественный скачок. Как этого добиться? Путь тут только один: демократизировать нашу творческую деятельность во всех ее аспектах, получить действительную, а не мнимую самостоятельность в решении наших общих кинодел — финансовых, производственных, кадровых. Мы спутаны по рукам и ногам бесчисленным количеством инструкций, многие из них происходят еще с тридцатых годов. Я как-то попросил нашего юриста собрать их все и показать мне. Он принес много книг разной толщины общим весом, как мы прикинули, около семи килограммов. Все это мешало и мешает нам работать, сковывает в каждом движении, учит хитрить, обходить, ловчить. И я подумал: вынести бы все эти книги на какой-нибудь помост или эстраду и сжечь публично. Вот это был бы настоящий праздник для кинематографистов! ‹…›

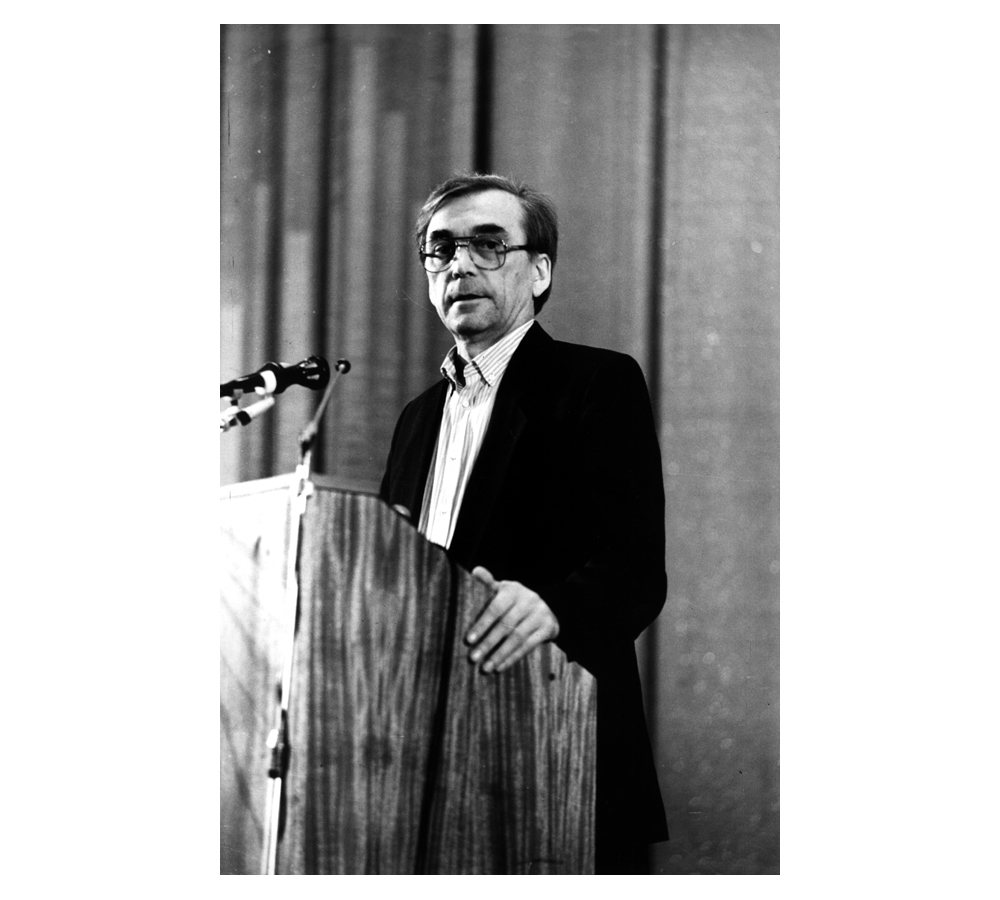

...Ну, а V съезд Союза кинематографистов ‹…› был особым съездом — острым, принципиальным, бурным (не всегда даже парламентские формы соблюдались). Почему? Вы попросили, я вам рассказал историю своих фильмов, а теперь помножьте ее на большое множество подобных историй, на развал кинопроизводства, низкий уровень техники, несправедливую оплату труда, авторское бесправие, давно сбитые критерии оценок, утерю контактов со зрителями, все нарастающий поток киномакулатуры, серятины... С этого съезда, собственно, и началась перестройка в кино. Идет она трудно, тягостно трудно, но идет. Съезд консолидировал наши силы, но нас же частично и разобщил. Подумайте, кого-то покритиковали, кого-то куда-то не выбрали — появились обиды, люди замкнулись, стали злиться. Дотронулись и до наших «недотрог» — киногенералов, которых прежде критиковать в печати было не принято. Так проявилась определенная поляризация некоторых групп, слоев в нашем киносообществе. Вернее, все это существовало и раньше, но было, что называется, «под водой».

Цит. по: Элем Климов. Неснятое кино // М.: Хроникер, 2008.