Он начинал блестяще. После дебютной короткометражной комедии «Жених», сделанной в 1960-м, становится ясно, что в кино пришел талантливый и оригинально мыслящий комедиограф. Для «оттепельной» поры, с царившей тогда атмосферой художественной эйфории, это было чрезвычайно существенно. Мироощущение героев хуциевской «Заставы Ильича», ленты Георгия Данелия «Я шагаю по Москве», мироощущение героев Геннадия Шпаликова и сегодня доносит до нас то радостное чувство молодости, свежести и начинающейся «долгой счастливой жизни», с каким вступало в профессию тогдашнее поколение «молодых львов». Остроумие было в крови поколении, изьяснявшегося цитатами из Ильфа и Петрова как на слэнге. Комедиограф с ярким сатирическим даром был исключительно ко времени. И четыре года спустя Климов оправдывает ожидании, сняв очаровательную, очень смешную и по сей день не утратившую своего обаяния сатирическую комедию «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Пионерский лагерь, где детям запрещено ВСЕ, где одни «стучат», а другие скрываются, был совершенно прозрачной аллюзией, почти открытой пародией на режим. И то, что именно крупный партийный функционер, приехавший в родительский день в лагерь (Боже, а ведь это слова из того лексикона — «лагерь», «родительский день»! — И.П.), кладет конец всему этому безобразию, вполне симптоматично. Такова была реальность, и Климову ли, сыну крупного партийного функционера, было ее не знать. Карьера, однако, начавшись столь счастливо, тут же начала буксовать.

Год спустя Климов снимает «грустную комедию» по пьесе Александра Володина «Похождения зубного врача», и тональность этого фильма уже резко отличается от предыдущего. В сюжете «Похождений» все, что в жизни героев начинается ярко и счастливо, к финалу картины тускнеет, мрачнеет, и если не исчезает совсем, то лишь потому, что они еще молоды и «все у них впереди». Это невеселое пророчество оказалось почти роковым для всех участников фильма: ярко и счастливо начинавшиеся было тут карьеры актеров Андрея Мягкова и Алисы Фрейндлих оказались надолго «отложены», как, собственно, и карьера самого режиссера. Фильм не лег на полку, он был просто показан «третьим эшелоном» (существовала тогда такая форма наказания — малотиражностъ), что, по сути, недалеко ушло от полки и было очевидным знаком немилости властей.

Пять лет спустя Климов делает художественно-документальный фильм «Спорт, спорт, спорт» по сценарию своего младшего брата, кинодраматурга Германа Климова, специализирующегося на спортивной теме. Лента, безусловно, талантливая, оригинальная по языку, необычная, о ней много говорят, о ней пишут, она получает призы на различных фестивалях спортивного кино, но... это не то развитие карьеры, перспектива которого так явственно просматривалась из 60-го года. <...>

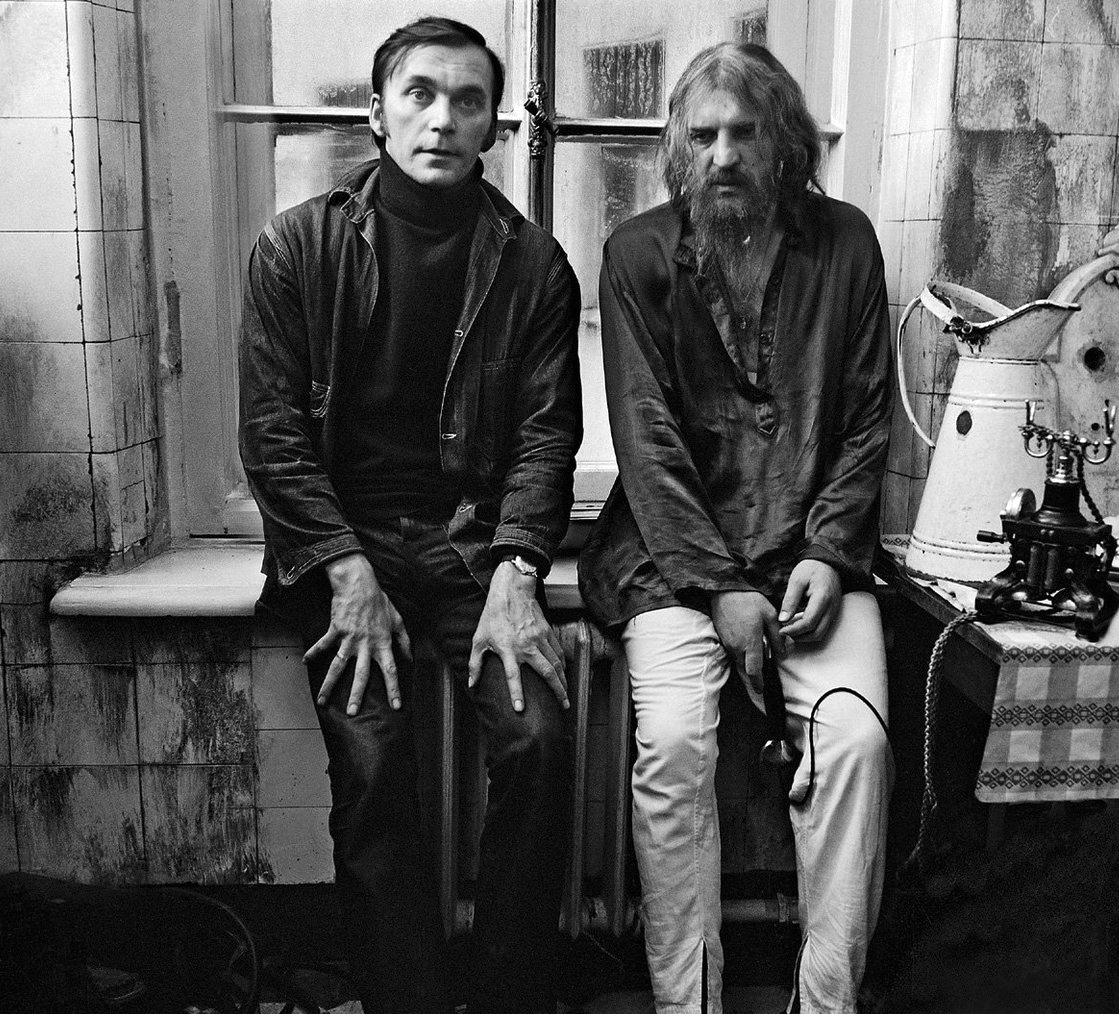

Об «Агонии» ходили легенды. В кулуарах шептались счастливчики, которым удалось посмотреть запрещенный фильм: «Гениально! Гениальный Петренко! Гениальный Ромашин! Гениальная Фрейндлих!». Слово «гениально», которым тогда свободно пользовались, произносится в этом случае с особым придыханием. Кинокарьера всех перечисляемых гениев (кроме Алексея Петренко — год спустя он «возьмет свое» после выхода «20 дней без войны») вновь надолго «откладывается» — теперь уже открытой опалой. Этот тяжкий удар для Климова усугубляется личным фоном — громадным международным успехом «Восхождения», ленты его жены, красавицы Ларисы Шепитько. «Агония выйдет на экран лишь 6 лет спустя, и тот гигантский (вероятно, всемирный!) общественный резонанс ленты, наверняка бы ей сопутствовавший при своевременном выходе, наполовину растерялся «по пути». Картина, где совмещались и экспрессивно смонтированная малоизвестная хроника, и сложно-метафорический изобразительный ряд, и сюрреалистические видения, и актерский гиперреализм, сегодня может показаться неоправданно переусложненной по языку. Но в то время эти черты режиссерского стиля Климова, безусловно, должны были восприниматься как откровение. Хотя роль самой темы «Агонии», ее контр-конъюнктурное значение, ее горький пессимизм со счетов не сбросишь, но и собственно художественный уровень, мощь эмоционального посыла, энергетика языка, феноменальные актерские работы — все это само по себе произвело бы в середине 70-х эффект разорвавшейся бомбы. В начале 80-х этот успех уже смикширован долгим ожиданием. легендами, предвкушениями, которые всегда чуть ярче реальности. Приз ФИПРЕССИ Венецианского фестиваля 1982-го в этом контексте выглядит едва ли не утешительным.

В 1980-м, после трагической гибели Шепитько в самом начале съемок фильма «Прощание с Матерой», Климов делает пронзительную короткометражную ленту «Лариса», посвященную памяти жены, и в ленте этой за кадром читается едва ли не больше, чем в кадре. Злой рок не устает преследовать его, так или иначе на целых 10 лет оказывающегося в тени фантастической и трагичной судьбы Шепитько. Он снимает ленту «Прощание», практически заново переделав сценарий. Поэтика климовского «Прощания», совершенно отличная от почерка Шепитько, — это нехарактерные для начала 80-х мрачные фактуры, язычески-чувственный материальный мир, где вся образная система возникает не из сложных метафор, а из колебаний атмосферы, настроений, состояний. Не из визуальных деформаций, а из деформаций духовных, потаенных внутри человеческой души. По-настоящему это — глубоко (хотя, быть может, и неосознанно) религиозный фильм. Нервный монтаж предыдущих его фильмов сменяется здесь мучительно тягучим течением времени. Основной структурной единицей фильма становятся длинные, малодинамичные куски, а основной формой движения — внутрикадровое движение. Это целиком лента Климова, со всем комплексом его надорванного мировидения, с тем комплексом трагической вины, страсти и боли, который в эту пору тяготеет над ним, и который физически ощутим в каждом кадре фильма о крушении человеческого мироздания под натиском торжествующих бесовских сил. И тем не менее, куда деться от сравнений с несбывшимся (и оттого навек оставшегося несбыточно прекрасным) фильмом Шепитько?!

Репутация мученика режима, закрепившаяся за Элемом Климовым, в годы перестройки, на эйфорической волне знаменитого «революционного» V съезда кинематографистов, выносит его на гребень, делая, фактически, первым лицом советского кинематографа. Его избирают Председателем Союза кинематографистов, который в эпоху почти истерической всемирной моды на нас и нашу перестройку, делается в глазах планетарной общественности глашатаем перемен в «империи зла», их авангардным отрядом. Все сделанное Климовым в кино, по трагическому стечению обстоятельств не приносит ему и десятой доли того мирового признания, какое приносит V съезд. Не имея профессиональных амбиций, эту славу легко можно было спроецировать персонально на себя. С Климовым этого не происходит. Его последняя завершенная лента «Иди и смотри» — наполовину трагический эпос, наполовину мрачный гиньоль с атмосферой языческого жертвоприношения, где в муках, в шуме человеческого многоголосья, в воплях плотского страдания и гибели, отзвуками бродят и мрачные глубины подсознания, какого-то аввакумовского фанатизма. По языку это — гиперреализм, доведенный до значения символа, когда камера пристально рассматривает сожженную человеческую плоть, когда неостановима режиссерская готовность препарировать человеческую боль и длить ее на экране до тех пор, пока и сидящий в зале не испытает что-то похожее. В этом фильме жертва готова убить своего мучителя десятки раз, останавливаясь лишь перед той чертой, когда мучитель — младенец на руках матери. Фильм получает Гран-при знаменитого Московского кинофестиваля 1987 года — жюри тогда возглавлял Роберт де Ниро, и теперь уже никогда не станет ясно, чего больше было в этом признании: собственных ли достоинств этой мучительно страшной ленты или сумасшедшего общественного ажиотажа.

Режиссерская эволюция Климова поразительна: начав со сверкающего юмора и элементов постановочной эксцентрики на грани клоунады (вроде докторши, ревущей паровозной сиреной, или цоканья ножек неуловимого маленького стукача, или полета мальчика с бабушкой на противоположный берег реки в «Добро пожаловать...»), не вполне типичных для оттепельного стиля, он проходит путь практически «до наоборот» — до трагедийного мироосознания, выражающегося на экране в апокалиптических формах. Быть может, он один из очень немногих «шестидесятников», чьи обманутые ожидания не обернулись конформизмом и не спрятались в молчание, а выразились в именно этой невероятной личностной и художественной трансформации.

Павлова И. Элем Климов: жизнь и судьба // Экран и сцена. 2003. № 25.