Элем Климов: В качестве дипломной работы я готовился снимать фильм по сценарию А. Зака и И. Кузнецова «Все на карнавал». Сценарий был написан специально для меня, очень мне нравился, но мне его снимать не позволили. Насторожил, вероятно, странноватый, необычный герой — массовик-затейник в парке Горького (играть его должен был Евгений Евстигнеев). Учуяли и «нехороший» подтекст: наш герой имел в прошлом достойную биографию, воевал на фронте и вот тебе на — потешает толпу в парке отдыха, ходит на ходулях. Да еще и влюблен в женщину, у которой уже есть ребенок... Все это выглядело тогда страшным криминалом, именовалось «очернительством», «дегероизацией» и т.п. Начальство встало на дыбы. Тем более — дипломная работа...

Я остался ни с чем, но меня вскоре «подобрали» Нусинов и Лунгин, предложив свой сценарий «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Он мне как-то сразу «показался», и я в него сходу вцепился. В Комитете сценарий, похоже, не совсем раскусили. Посчитали, вероятно, что это будет этакая глуповато-облегченная комедийная история про детишек. Что-то на уровне Одесской киностудии, где процветал тогда подобный репертуар. С тем нас и запустили...

От радости мы сразу рванули в карьер. Работали в диком темпе, чуть ли не круглосуточно. Был очень короткий подготовительный период, и туг же мы уехали в экспедицию.

Хотя нас и запустили, небо над нами не было безоблачным. Произошла острейшая схватка за Евстигнеева. Его ни в какую не хотели утверждать на главную роль. Говорили: «Берите Пуговкина. Его зритель любит». И действительно, Пуговкин актер яркий, в народе очень популярный. Но когда его стали навязывать, мне стало ясно, что доброхоты заботятся не столько об успехе нашей картины, сколько, на всякий случай, хотят перестраховаться и соломку подстелить. Евстигнеев — актер острый, современный, с подтекстом. А с утверждением Пуговкина все в фильме неизбежно бы упростилось и оглупилось. И какие уж тут подтексты...

Я уперся: «Не хотите утверждать Евстигнеева, тогда снимайте сами». Студийных начальников тогда просто передернуло: «Ничего себе мальчик к нам пришел работать! Его, можно сказать, осчастливили: дали без диплома снять полнометражный фильм на главной студии страны, а он нам такие ультиматумы лепит...».

И все-таки утвердили. Но тут ВГИК встал на дыбы. Там вообще были категорически против того, чтобы я снимал «Добро пожаловать» в качестве дипломной работы. Ректор ВГИКа Грошев, вечная ему память стоял насмерть. Верно сообразив, что уж чего-чего, а пламенный гимн в честь пионерской организации я снимать не собираюсь, он во все инстанции строчил протесты, требовал прикрыть это безобразие, пока еще не поздно... И, видно, достиг своего.

После нашего возвращения из первой экспедиции Комитет потребовал показать отснятый материал. На студию самолично прикатил председатель Комитета Романов, его заместитель Баскаков со всей своей свитой — похороны по первому разряду. Но я решил все не показывать. Подмонтировал наиболее «спокойные» эпизоды, подложил веселенькую музыку. Тем не менее Баскаков своим нюхом что-то учуял и страшно взъелся даже на такой облегченный вариант: «Что это за насмешечки? Что это еще за полеты?!» Романов был более благодушен. Уходя из зала, буркнул: «Пусть летают. Лишь бы весело было...».

Нам вышло соизволение снимать дальше. И тут же нас как ветром сдуло, мы умчались на юг во вторую экспедицию. Я спешил, гнал изо всех сил. У меня было такое чувство, что нас в любое время могут прикрыть. И я все время спрашивал у директора картины: «Сколько мы потратили?» Отвечает — столько-то. «Мало! Надо больше потратить...». Я полагал, что тогда труднее нас будет закрыть.

Опасения мои оказались небеспочвенными. ВГИК продолжал гневно протестовать, а теперь еще и Баскаков на нас свой глаз положил. Из Комитета на студию было несколько настороженных звонков, а потом пришла суровая телеграмма: «Съемки фильма немедленно остановить. Группу вернуть в Москву».

Директор нашего фильма Лукин, старый, матерый, работавший еще с Пудовкиным, получив эту «похоронку», поступил самым невероятным образом. Никому, ничего не сказав, он спрятал ее в стол. А мы, как ни в чем не бывало, продолжаем съемки. Через какое-то время, не получив ответа о выполненном распоряжении, в Комитете забеспокоились. Звонят Лукину: «Выполнили приказ о прекращении съемок?» — «Да нет, снимают еще...» — «Как так! Вам же специально телеграмму дали!» — «Да где-то она потерялась...» — «Немедленно прекращайте съемки!»

Чтобы выиграть время — оставалось снять уже не так много — послали в Москву Нусинова на переговоры. Пока он там умасливал и успокаивал встревоженное начальство, мы финишировали, побив, наверное, все трудовые рекорды — сняли картину на четыре месяца раньше запланированного срока.

Далее какое-то время все было замечательно. После первых неофициальных просмотров о картине сразу пошла молва. Нас все поздравляли и хвалили. Картину приехал смотреть Юрий Любимов. И тоже похвалил. Ободренные, обласканные после первых просмотров, мы повезли фильм в Комитет — сдавать его уже официально. Я тогда впервые вкусил, что это за удовольствие...

Набился полный зал редакторов. После первых просмотров я уже более или менее представлял, как идет картина, на кого больше реагируют, в каких местах сильнее смеются. А тут абсолютно никакой реакции. Ни реплики, ни единого смешочка. Гробовая тишина. Иногда какие-то странные звуки раздаются — то ли рыдает кто-то, то ли хрюкает... И так при ледяном молчании идет весь фильм...

Потом зажигается свет. Все так же молча, угрюмо встают и с каменными липами, не глядя на нас, уходят. Наверное, если бы сразу кто-то стал на нас орать, ругаться, было бы легче. А тут этот лед, жуткое молчание нас всех просто парализовало.

В холодном поту выходим из зала в такой длинный, мертвый коридор. Стоим. Ничего сказать друг другу не можем, ничего не понимаем и не знаем даже, что делать дальше. Вдруг какая-то дверь тихонечко приоткрывается. Выходит один из редакторов — Игорь Раздорский. Настороженно оглядывается и, делая вид, будто собирается прикурить, нервно, дергаясь и постоянно озираясь, идет в нашу сторону. Подходит и, наклоняясь, шепчет мне в ухо: «Потрясающе смешная картина! Я оборжался...». И мгновенно уходит. Кафка!

Потом уже и высшее начальство посмотрело. Ну, тут все быстро прояснилось. Один из комитетских деятелей — Сегеди — поставил четкий диагноз: «Нормальная антисоветская картина». Кто-то посчитал, что картина антихрущевская. Кто-то, толком не разглядев, пустил слух, что у нас в иронически-гротескном эпизоде сна героя похоронная процессия пенсионеров несет портрет дорогого Никиты Сергеевича в траурной рамке!..

С перепугу не знали, что делать с картиной. Вроде бы ее куда-то еще возили, кому-то показывали. Но это уже все за моей спиной. Я был отстранен и жил в полном неведении. В томительной неопределенности прошло несколько месяцев. Я оставался без диплома — в такой обстановке о защите не могло быть и речи. Вдруг накануне майских праздников телефонный звонок. В трубке восторженный патетический голос, почти вопль — Марк Донской. «Элем, это ты? Я говорю с тобой, стоя на коленях! Мы только что посмотрели здесь в Болшево[1] твой гениальный фильм. Послали тебе телеграмму. Немедленно приезжай!»

Потом трубку берет Юткевич, говорит уже более спокойно: «Элем, дорогой. Марк прав. У вас прекрасная картина. Приезжайте скорее в Болшево, мы вас все очень ждем!»

Я стою контуженный, ничего не могу понять. Все было так безнадежно и вдруг такой фортель. Случилось нечто на небесах?

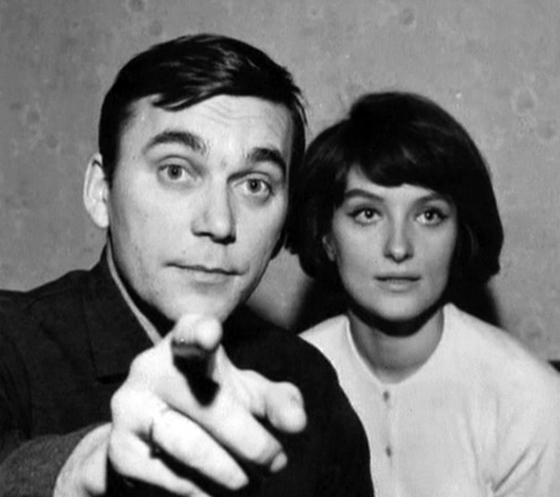

Мы с Ларисой[2] приехали в Болшево на электричке. Подходам к Дому творчества. Высыпает толпа сплошных классиков. Меня обнимают, поздравляют. Полный фурор!

Приехал Пырьев. Ему наперебой начинают рассказывать про мою картину. Он не выдерживает: «Все. Иду смотреть». «И мы пойдем! По второму разу...». Все снова спускаются в зал. Картина идет «на ура». Хохот беспрерывный. Пырьев просто катается по полу.

Кончился просмотр, идем в столовую обедать. Вдруг несут огромный торт. Марк Донской заказал в нашу честь. Мы с Ларисой режем этот торт, разносим по столам. Ну, просто праздник души! Одно только неведомо — чего это вдруг так все сказочно переменилось? ‹…›

После «Добро пожаловать» меня пригласил работать в свое объединение Михаил Ильич Ромм, предложив конкретный сценарий — «Похождения зубного врача» Александра Володина. ‹…›

Никак не могли решиться нас запустить. К тому же сценарий попал в Комитет в конце 1964 года. Только что смели Хрущева. От общей смуты комитетские чиновники были в двойном перепуге. Всем редакторским войском тогда командовал Дымшиц. На обсуждении он изворачивался как уж: и либералом, высоким ценителем искусства очень хотелось прослыть, и запустить нас было страшно. «У вас город Глупов... Вы принижаете и упрощаете простых советских людей». Потом вцепились и другие. «Почему у вас герой не борец? Почему он неврастеничен?» Стали внушать, что мы живем в таком обществе, где талант ценят и защищают, что в нем не может быть завистников.

А там в команде спецы были отборные. Один из них — некто Сегеди, когда мы остались у него в кабинете с глазу на глаз, распахнул душу: «Мы, редакторы — цепные псы коммунизма...». Но я в этом уже и сам убедился.

Я помню, на одном из таких обсуждений Володин уже не выдержал и после выступления некоего Скрипицина саданул матом и хлопнул дверью.

Измотав все нервы, все же запустили. Но пока мы снимали, времена совсем переменились. Страна быстро откатывалась назад. В литературе, театре, кинематографе, везде дружно, организованно, воодушевленно душили, давили все то живое, что успело народиться в период «оттепели». В Комитете картину встретили в штыки...

По правде сказать, я и сам был не очень доволен фильмом. Сценарий Володина мне очень нравился, но снимать его было очень трудно. Строго говоря, это никакой не сценарий — он был написан в форме эссе и трудно было найти ему конкретную форму, стиль, интонацию. Это была такая притчевая история, жанр по тем временам для нашего кино совсем новый, неосвоенный.

Володин был все время с нами, старался всячески помочь. Но, честно говоря, лучше бы он этого не делал. Сам характер этой работы требовал от режиссуры большей свободы поиска, опробования самых разных вариантов. А автор все время висел над нами, дрожал над каждым словом. Все боялся, что мы чего-нибудь нарушим, исказим. К тому же для фильма было бы лучше, если бы в нем оказалось побольше юмора, легкости, игры. А Володин, наоборот, все старался как-то усерьезнить.

К тому же я как постановщик в этом фильме замахнулся на сложные, рискованные эксперименты со звуком, музыкой, пластикой и не во всем вышел победителем. Не хватило для этого опыта, в частности, опыта работы с актерами.

Валерий Фомин: Но ведь претензии к Вам были не по этой части?

Э.К.: Конечно. Били за другое. В момент, когда в искусстве, в культуре (да и разве только в ней) разворачивалась неистовая, героическая битва за искоренение всего талантливого, неординарного, мы выходили с притчей о том, как в одном провинциальном городишке губят зубного врача с редчайшим даром без боли рвать больные зубы. Ну, как дать зеленый свет такому фильму?

На все лады пытались локализовать «несчастье». Особенно навалились на финал. Фильм завершался тем, что удивительный дар, который пропадал у нашего героя неожиданно, открывался у его ученицы. Хеппи- энд! Но мы давали понять, что все, что было с героем, повторится и с его ученицей. Тут нас пытались поправить еще на стадии запуска. Дымшиц в заключении настрочил: «Было бы желательно, что авторы продумали финальную реплику Учителя и выстроили ее таким образом, чтобы не возникло впечатления обязательности неприятностей для каждого талантливого человека». Теперь уже не советовали, а требовали. «Выпустим фильм, если срежете часть финальной фразы с намеками на повторение всего». Я отказался. На меня потом напустился Володин: «Да брось ты! И так все ясно. Давай уберем!» — «Нет, ни за что...».

В.Ф.: И чем кончилось?

Э.К.: Дали третью категорию. Тираж — 25 копий. Фильм практически никто не видел... ‹…›

Для альманаха «Начало неведомого века», который потом загремел на «полку», предложил экранизировать рассказ Бабеля «Измена». Поскольку весь альманах тогда задумывался как экспериментальный (что-то вроде киношного «Метрополя»), я тоже размечтался, напридумывал всего. Изобразительный ряд — до самого финала — представлялся мне как фотофильм. А весь финальный блок должен был монтироваться из наиболее экспрессивных фотокадров, запечатлевших обрывки движения, и в кульминационный момент все должно было переходить уже в чисто кинематографические, движущиеся кадры. Лихо был задуман и очень необычный звуковой ряд. Но Баскаков пресек всю эту затею одной фразой: «На фиг нам этот Бабель!..»

Фомин В. Кино и власть. Советское кино: 1965-1985 годы. Документы, свидетельства, размышления. М.: Материк, 1996.