Молодые люди вряд ли знают, как он шел у нас на экранах, а это было любопытно. Про фильм «Иди и смотри» мы знаем, что он в мировом рейтинге лучших фильмов о войне занимает одну из первых строчек, что элитарные критики ставят фильм выше, чем фильм Копполы Apocalypse Now. Фильм невероятно популярен за рубежом.

У нас он вышел так: это была, как ни странно, визитная карточка перестройки. Объясняю: я работал на киностудии «Ленфильм», и... сейчас есть такой миф, что советское кино была одна пропаганда. Я был в редакционной коллегии Ленфильма, несколько лет там работал, и я знаю, что в год снимался ровно один пропагандистский фильм, ровно один. На другие поделки такого рода мы не тратили ни сил, ни талантов, ни умения. В чем было дело? У нас работали Герман, Асанова, Сокуров, Аранович. Мы собирались — «надо их прикрыть». И вот выбирали дату круглую — революцию, или юбилей славный какой-то, делали одну помпезную картину, которую показывали приемщикам из Смольного. Они были довольны, рукоплескали: «вот правильно, наконец-то», а под это дело мы снимали совсем другие картины, которые и являлись нашими достижениями. И так работали все советские студии после войны. Ровно одну картину делали «для галочки», а все остальные, так сказать, все цветы расцветали.

1985 год... А вот та картина, которая была для Смольного предназначена, ей устраивали Всесоюзную премьеру — премьера, пионеры, барабаны, в газетах, достижение... А потом о ней забывали, на нее никто не ходил. Но вот 1985 год — была катастрофа, потому что такой премьерой была назначена картина Евгения Матвеева «Победа». Это было 40-летие победы в Великой Отечественной войне, Матвеев на «Мосфильме» снял откровенно сталинистскую картину, где Чхиквадзе играл доброго Иосифа Виссарионовича, который там разоблачал пакости Черчилля, Рузвельта, и читал какие-то назидательные гуманистические вещи с экрана. Я этот фильм посмотрел на Всесоюзной премьере, и я был в ужасе — 85-й год, мы же помним «Падение Берлина», какой был ужас. Я вышел на Невский, там идут нормальные люди цивилизованные, а тут Сталин нам нотации читал, учил нас, как жить...

Конечно, думали, что ‹…› и вектор повернулся — ан нет. Михаил Сергеевич Горбачев посмотрел фильм Климова «Иди и смотри» — «поразительно, поразительно!» — и он сказал, что «вот это — Всесоюзная премьера, еще одна, и как бы нам вот такие картины». И как бы Матвеев ни старался, «Победа» была задвинута в сторону, мало кто ее смотрел, к счастью, а фильм «Иди и смотри» Климова был показан на сорокалетии Победы. И это сорокалетие я помню хорошо, потому что, как круглая дата, начинается возня вокруг Сталина — хороший или плохой, кто войну выиграл, а тут на улицу вышли тысячи, тысячи, тысячи ленинградцев на 9 мая, без портретов, ‹…›, Молотов, просто шли по Невскому тысячи людей, даже не зная, куда идут... Это потрясающее было зрелище ‹…›.

Потом во Всеволожске я посмотрел «Иди и смотри». Фильм вызвал споры, потому что фильм натуралистический, много ужасов, смотреть невозможно, и даже стали ходить такие слухи о том, что актеры снимались под гипнозом, извините. Сам Элем Климов говорил, что для того, чтобы сыграть этот ужас геноцида, ожидание смерти, нужно, чтобы актеры находились в гипнотическом состоянии, а именно: мальчика нужно вводить в состояние гипноза, и когда он будет выходить, вот тогда он будет гениально играть состояния, с жизнью и смертью пограничные, — такая у него была теория. Потом он говорил, что мальчик играл без всякого гипноза, но тем не менее, такие слухи ходили, и, как ни странно, такие слухи отразились на нашем кино. ‹…›

Фильм снят по повести Алеся Адамовича, снимал Элем Климов, и очень трудно было представить более несходные фигуры. Адамович — это замечательный писатель, он партизан, он партизан Белоруссии, он знал трагедию этих сожженных нацистами деревень, он опрашивал людей, которые пережили эту гуманитарную катастрофу, он написал книгу «Я из огненной деревни», где люди о себе говорили, написал «Хатынскую повесть» — замечательное произведение, и он написал гениальный роман «Каратели», который я вам советую прочитать. У меня дома есть полочка, где стоят книги, которые я никогда не прочитаю — ни-ко-гда! Это, простите, книга Анны Политковской «За что?», это книга Аркадия Бабченко «Война» ‹…›. Не потому, что это плохая литература — потрясающие книги, но читать это невозможно. Я был в Белоруссии, купил три тома Светланы Алексиевич, дочитать это нельзя. Не потому, что они пишут страшные вещи, а потому, что они описывают неведомые нам состояния. ‹…›

И вот Адамович, который опросил людей, переживших геноцид нацистский, погрузился в материал, собрал все материалы... он сказал, что мы будем делать некую сверхлитературу. Сверхлитература — это не то, что там особые ужасы, а описывает особые психологические состояния. У нас есть традиция — война как эпос, эпика. А вот то, что испытывает человек — об этом сказано довольно мало. И вот Адамович написал серию книг, из них лучшая — «Каратели», конечно, потому что это портреты карателей, он описывает внутренний монологи карателей. Это поразительная книга, недооцененная, к сожалению, но она вызывает шок и ужас, такой никто не напишет, и Дмитрий Львович Быков недавно говорил, что Адамович произвел впечатление человека, который вернулся из ада. Мягкий, улыбчивый, тихий такой человек, но казалось, что он вышел из ада, он дышал этим знанием, которого у нас нет.

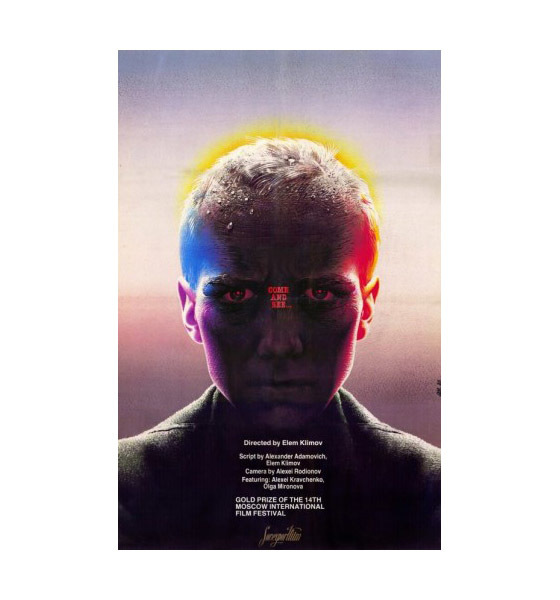

А Элем Германович Климов — это человек с репутацией комедиографа, фантаст, выдумщик, авангардист, хулиган... И странно было, что они сомкнулись на этой теме. И Климов хотел сделать такой сверхкинематограф. Не события конкретной операции нацистов, а события, портрет цивилизации. Адамович был русский такой экзистенциалист, который не верил в человека действительно, изучая войну, изучая историю карателей, предательств, убийств, палачей, он не верил, что человек — разумное и гуманное существо в принципе. И вот фильм, рожденный на пересечении этого неверия в человека, и попытки посмотреть на цивилизацию из космоса, как это пытался сделать Климов. Когда фильм вышел, сам Климов писал о том, что один немецкий — кто он там был? — воин, не воин — он сказал, что в фильме все правда, самое фантастические картины — это все правда. Потом, когда фильм вышел на экраны, стали говорить, что Климов все придумал, не было в такой форме ернической, не было этих самых сожжений, что было все иначе, по-другому, мне довелось встретиться с человеком, отец которого в нацистском концлагере сидел. И отец этого парня — заикающегося, хорошего парня, киномана — сказал, что более точного показа войны он не видел вообще нигде, нигде, он сказал, что в лагере все так и происходило. Там были такие запредельные состояния, когда люди начинали в жуткие моменты истерически хохотать, им было легче переживать ужасы как некое шоу. Каждая экзекуция, или еще что-то, сопровождалась какими-то жуткими, непристойными ритуалами массовыми. Это был ужас, такое рассказывать — с ума сойдешь. И вот человек, узник концлагеря, сказал, что Климов очень точно показал все это в фильме. Снимали — чтобы была достоверность — стреляли боевыми патронами в камеру, все выстрелы были сделаны не бутафорскими, а боевыми патронами. Взрывпакеты Климов отменил, взрывали по-настоящему в кадре. Актеры рисковали жизнью всерьез. Не снял Климов одной сцены, которая была самой важной: после того, как каратели разоблачены, он задумывал снять сцену на болоте, когда нацисты и советские воины — их поровну — истребляют друг друга на торфяном болоте. И гибнут все. Гибнут, проваливаясь в вагон с лошадьми, с оружием, Апокалипсис такой, атомный гриб прямо. Он жалел, что он не снял вот такую картину, где человечество съедает само себя. Но тут грянула зима, снять он не успел, а потом говорил, что мысли об этом не выдержал. Я фильм с тех пор не пересматривал, это не тот фильм, который можно пересматривать. Но я желаю вам не приятного просмотра, но содержательного просмотра, потому что картина мощная.

Ковалов О. Выступление перед показом фильма «Иди и смотри» в кинотеатре «Аврора» (СПб.). 3. 11. 2017.