Я долго не был дома

Спектакль «Какая грусть! Конец аллеи» я ставил в Швейцарии, а пьесу написал в Мюнхене, когда уехал из Грузии, где в то время парил унизительный диктат Гамсахурдии, смириться с которым я не мог.

Мне хотелось бы сказать слова благодарности Германии, которая приютила и дала возможность работать нашим художникам в тяжелый момент грузинской действительности. Для меня, привыкшего писать буквально «на подоконнике», условия работы в Мюнхене были сказочными — наверное, поэтому пьеса, которая долго не складывалась, — что называется, «пошла». А потом представилась возможность ее постановки — в Лозанне, в театре «Види».

И там, в городе, в котором работает Морис Бежар, у меня тоже оказались все условия для репетиций — они были особенно необходимы в это время, ибо я впервые ставил спектакль не с куклами, а с живыми актерами.

Пьесой заинтересовались «звезды» — Натали Пари — она играла в свое время с Жераром Филиппом и приезжала в Россию с «Вишневым садом», поставленным Питером Бруком, где она была Раневской; и другой бруковский актер Брюс Майер поверил в нашу затею, и Жан Шлегель — мы видели его в фильме «И корабль плывет» — тоже согласился принять участие в спектакле.

Словом, мне было отчего волноваться и как автору, и как режиссеру, и как художнику-постановщику, ибо многое в декорациях я делал своими руками.

Действие пьесы происходит в Кутаиси, и во время работы я часто отключался, чувствуя, как сжимается мое сердце при мыслях о Грузии, о Тбилиси, о моей родной деревне. Висел на телефоне, звонил друзьям, ждал добрых вестей, но они были невеселыми.

Тем временем актеры входили в мир, который я им предлагал. Они попали в Зазеркалье, в маленький городок на границе Европы и Азии, на кладбище, ибо все герои пьесы были мертвы. Не стану скрывать — в работе меня не покидало ощущение, что мне дали поиграть на скрипке Страдивари и мои огрубевшие советские руки с трудом привыкают к этому чуду. Когда-нибудь я поподробней расскажу о счастье, которое испытал, все время чувствуя веру и доброжелательность актеров.

Потом я сделал перерыв, помчался в Грузию, чтобы впервые принять участие в выборах главы государства Эдуарда Шеварднадзе. Разрушенный Тбилиси, голод, холод, война и горечь обиды от непонимания многими того, что происходит на самом деле.

И снова после бреда Шереметьево счастливая Швейцария, так похожая и не похожая на мою Грузию.

В марте была премьера и приглашение в театры Франции и Германии с какой-либо из моих пьес.

А я снова в Грузии, где по ТВ идут страшные передачи с места боев и где смертоносные орудия несут смерть и разрушение моей маленькой стране, гибель моим друзьям — актерам, художникам, музыкантам. А вечером — «Вести» и непонятные улыбки на устах ведущих — или это мне кажется?

К этому времени из эмиграции — иначе не скажешь — начали возвращаться наши художники, режиссеры, композиторы, потому что сейчас через мученья Грузия начала строить демократическое государство. И что оно будет именно таким, мы уверены.

Моя страна хочет мира, хочет добрых отношений с соседями: с Россией, Украиной, Турцией, Ираном и, конечно, с традиционными друзьями — Арменией, Азербайджаном, народами Северного Кавказа. Я вспоминаю Тбилисский театральный институт и северокавказцев, которые учились у нас — где они теперь?

А сам я вернулся в свой марионеточный театр, доля которого теперь очень тяжела, и работаю над спектаклем Нико Пиросмани, о Моцарте и Сальери. И продолжаю серию книг — «Галактион», «Мой фарфоровый Гете», и снова — Пушкин. Там же, в Лозанне, была моя выставка — словом, все было вроде бы хорошо, но недаром первый раз в жизни я сделал трагедию.

Не хочу и не буду плакать, но мир, в котором я родился, вырос, мир Грузии в опасности. Я уехал из той Грузии, которую не мог принять и возвратился в ту, которой всем обязан и которой готов служить, сколько хватит сил, дабы в ней снова воцарился столь присущий ей дух созидания и согласия. И чтобы это не звучало громко, я просто хочу делать спектакли, искать новые пути вместе с моими коллегами, делиться с ними опытом, который приобрел.

И не завидуйте мне, что я был в Швейцарии — я работал по четырнадцать часов в сутки и висел в непонятном пространстве, не чувствуя родной земли под ногами.

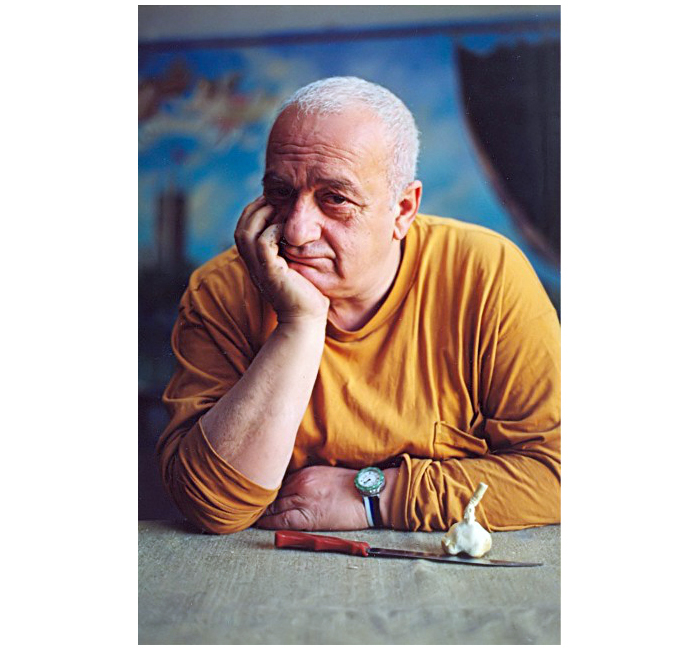

Габриадзе Р. Конец аллеи // Экран и сцена. 1993. № 26 −27. 8-15 июля.