Фильм «Депутат Балтики» (1937), поставленный режиссерами А. Зархи и И. Хейфицем на киностудии «Ленфильм», был посвящен памяти выдающегося русского ученого К. А. Тимирязева. Черты характера и факты биографии Тимирязева отразились в образе героя фильма профессора Полежаева. Вместе с тем «Депутат Балтики» не был фильмом биографическим и не только потому, что авторы дали герою вымышленное имя, показали не Москву, где жил и работал после революции Тимирязев, а Петроград, сделали Полежаева депутатом балтийских моряков, в то время как Тимирязев был избран депутатом Моссовета от московских железнодорожников и т. д. ‹…›

‹…› «Депутат Балтики» не произведение «одного героя» в узком смысле этого слова и далеко не «камерная драма». Революция предстает в «Депутате Балтики» не в качестве фона для переживаний и судьбы героя. Революция, революционный народ действенно раскрывается в фильме, определяя все его развитие, его конфликт, его характеры. «...В сценарии мы стремились освободиться от традиций бытовой драмы», — рассказывают режиссеры, подразумевая под этим именно борьбу против ограниченной камерности. Это стремление диктовало авторам «укрупнение» характеров, включение в фильм новых эпизодов, расширяющих изображение эпохи. В первоначальном варианте сценария-либретто, написанном Л. Рахмановым, большое место занимала семейная коллизия: любовь дочери профессора к доценту Воробьеву, который становится идейным врагом Полежаева; взаимоотношения отца с дочерью и т. д. Эта линия была полностью исключена из окончательного текста, созданного Л. Рахмановым, драматургом Д. Дэлем, А. Зархи и И. Хейфицем, и столкновение Полежаева с Воробьевым приобрело характер острого идейного столкновения между различными по направлению мысли представителями русской науки. В том же первоначальном варианте Бочаров был провинциальным профессором, который в дни саботажа многих ученых приезжал в Петроград и без колебания шел за Полежаевым. Режиссеры предложили сделать Бочарова бывшим студентом-большевиком, возвращающимся из ссылки. ‹…›

Взаимодействие двух центральных сил произведения революционного народа и интеллигенции лежит в основе всего развития фильма.

Эти силы возникают вначале в резком противопоставлении. Сквозь густую пелену дождя читаем мы строки приклеенной к забору листовки: «...привлечь всю массу рабочих и солдат к борьбе со спекулянтами и мародерами...». Под дождем, проливным, очевидно, долгим и уже привычным, стоит очередь за хлебом — его в Петрограде осталось всего на четыре дня. Дождь стекает с зонтов, барабанит по лужам, и в монотонном шуме падающих капель еще резче звучит выстрел. Маленький продотряд несколько солдат и матросов, а за ним женщины в платках и полушубках преследуют вора, ограбившего склад. Тут же под дождем, за столом, сооруженным из перевернутых бочек, короткий суд и расправа с мародером. ‹…›

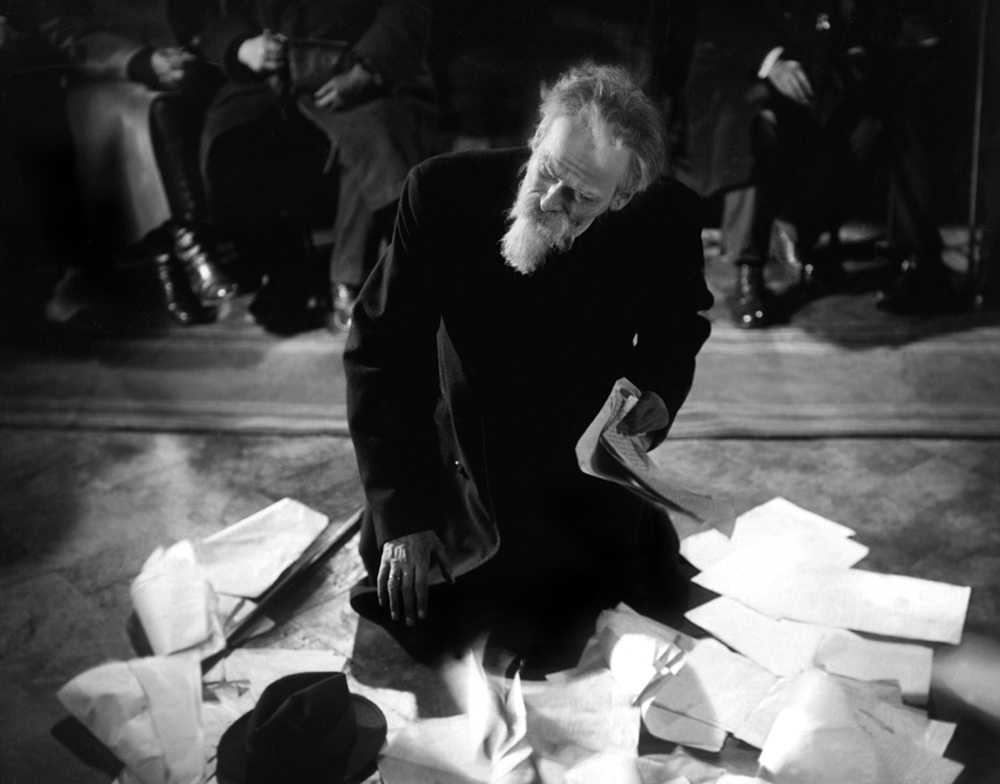

Рисуя «вторжение» матросов в квартиру профессора, авторы фильма далеки от сентиментальности и идеализации. Резкий повторяющийся стук во входную дверь, так контрастирующий с приглушенными голосами Воробьева и жены Полежаева, широкие шаги Куприянова, направляющегося к заветному и так бдительно охраняемому кабинету, — все это говорит не только о целеустремленности, суровой решимости и силе представителей революционного народа, которые добывают хлеб для голодных детей и женщин. Это говорит также и о том, что привычка принимать немедленные решения, сложившаяся в жестокой борьбе с контрреволюцией, подчас не позволяла им верно разобраться в людях, приводила иногда к излишней прямолинейности. Это говорит и о недостаточной культуре многих рабочих-революционеров, о незнании целой области человеческой деятельности, большой, значительной и главное — полезной их революционному делу. Резко отворяется дверь, матросы останавливаются. Аппарат отъезжает, и в кадре — комната, сплошь уставленная книгами. Не сразу увидишь хозяина этой тихой, с задернутыми портьерами комнаты-библиотеки. На верхней ступеньке лестницы, приставленной к книжной полке, под самым потолком, как большая птица на ветке, притулился Полежаев, согнувшись над каким-то томом.

А на пороге замерли матросы, пораженные необычной картиной и еще не понявшие, где они, кто перед ними. Диалог между профессором Полежаевым и матросами раскрывает характерную коллизию эпохи. Полежаев сердится на Куприянова, так бесцеремонно нарушившего его одиночество. Но в свирепых замечаниях: «Вы куда садитесь? Там же книга. Рукопись». «Что вы делаете?», «Зачем карандаш унесли?» чувствуется не только хозяин этого кабинета, не только ученый, но и воспитатель людей. Он учит Куприянова вести себя, и совсем нет в его тоне барского, чистоплюйского презрения к «мужлану». Полежаев нисколько не оскорблен тем, что к нему, ученому с мировым именем, пришли искать спрятанный хлеб. ‹…›

Поведение, облик Куприянова в этой сцене не менее важны для фильма. Артист А. Мельников очень сдержанно и при минимуме текста передает внутреннее движение души, ход мысли своего героя. От настороженной решимости не обращать внимания на отговорки «буржуев» к смущению, когда он начинает догадываться о своей ошибке, и, наконец, к запавшей глубоко в душу симпатии и интересу, большему, чем простая любознательность, — так изменяется отношение матроса к профессору в течение короткой сцены. ‹…›

Искусство тонкой психологической характеристики человека в фильме выражается, как верно замечала критика, в том, что «режиссеры умеют подглядеть такие жесты и движения человека, такие тайные жесты и движения, когда он наедине сам с собой, не подозревает, что может быть замечен, когда он, таким образом, бывает сам с собой предельно откровенен, и, следовательно, можно мгновенно заглянуть к нему в душу... ‹…›». ‹…›

Высоко в фильме мастерство психологической детали — порой лирико-комедийной, порой драматичной и глубоко трогательной. Прежде чем достать что-либо из своего объемистого кармана, Бочаров, огромный добродушный человек в сибирской дохе, вынимает лежащий сверху револьвер, и это производит оглушительное впечатление на обывателей.

Зоркая Н. Историко-революционные фильмы // Очерки истории советского кино. Т. 2. М.: Искусство, 1959.