‹…› к великому для себя сожалению, я не могу принять в роли Обломова отличного артиста Олега Табакова... Допускаю, что не все из вас со мною согласятся, и не вижу в этом ничего страшного, напротив — я ведь и пишу это от своего, а не от чужого имени. Делюсь своими сомнениями, высказываю свои догадки, то есть пользуюсь правом всякого пишущего (и всякого читающего), и лишь на одно не имею ни малейшего права: на капризную бездоказательность.

Итак, что играет Олег Табаков?

По совести говоря, не очень это понимаю. Не вижу... то есть вижу, конечно, но лишь составные части. Составные и никак одна с другой не сходящиеся. Больше того: крайности, которые и не могут сойтись — нет для этого единой основы, единого отношения к Обломову.

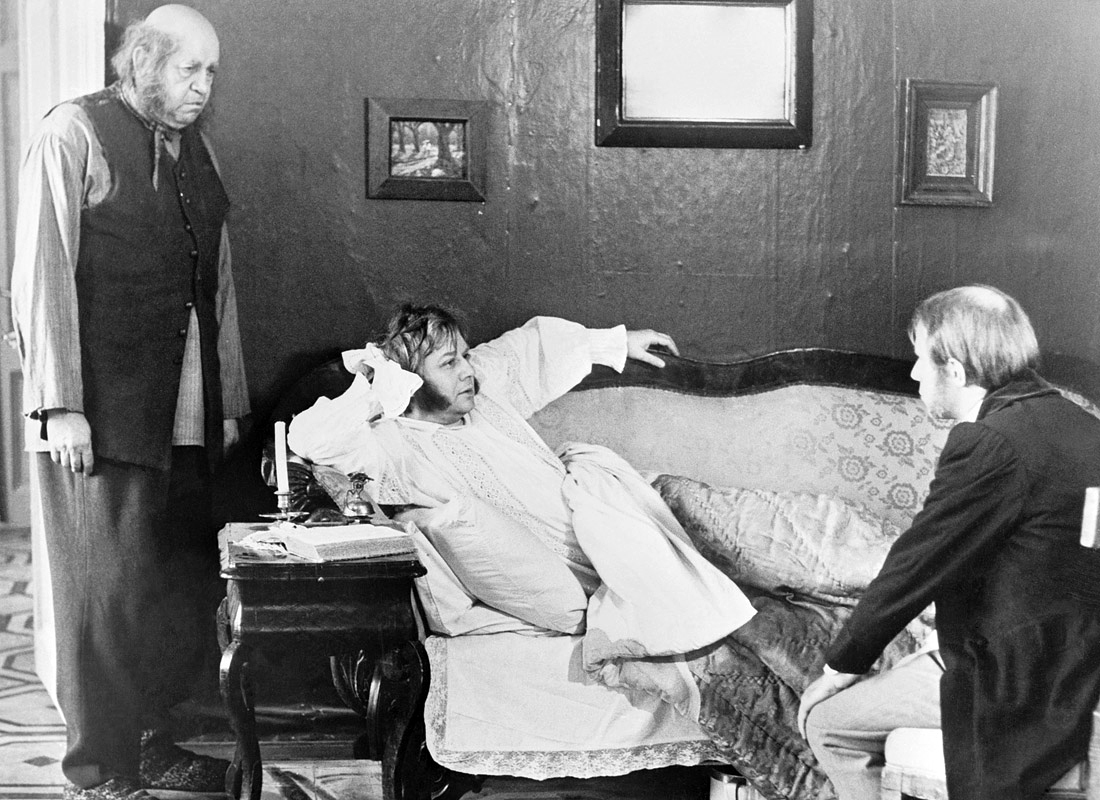

Кинематографический Илья Ильич то вяло и «красиво» философствует о смысле бытия («русским Гамлетом» назвал его Табаков в одном интервью, причем, на мой взгляд, выбрал совсем не ту аналогию, которая могла бы прояснить суть того, кто рожден Обломовкой и загублен обломовщиной), то, напротив, превращается в персонажа комедии, притом тяжеловатой и однокрасочной. Когда Обломов, просыпаясь, уморительно хлюпает и хрюкает, когда он, плача, воет по-бабьи, это ее испытанные средства. А знаменитый монолог, в котором барин язвит своего Захара жалкими словами за то, что тот осмелился сравнить его с «другими», — он, кажется, потребовал от артиста все его недюжинное умение насмеяться над болваном и самодуром. ‹…› Значит ли это, что... своего Илью Ильича Обломова Табаков решил сыграть с тем же гневным презрением? Нет. Ничего подобного. И тут требуется осторожное — и важное — отступление.

Причем не только из деликатности, которая тоже, впрочем, вещь не вредная.

Олег Табаков был и остается актером очень обаятельным. Сама его, высокопарно выражаясь, плоть, с годами, что делать, увеличившаяся в объеме, сохранила свою привлекательную вальяжность, чудесно явленную, допустим, в роли Людовика XIII в телевизионных «Трех мушкетерах». И если он теперь все чаще играет людей, исполненных уж скорее антиобаяния, — например, помещика Щербука в фильме «Неоконченная пьеса для механического пианино» или академика Крамова в «Открытой книге», — это значит лишь то, что актер стал еще смелее. Смелее даже по отношению к собственной внешности, к своим, как говорят в кино и на театре, «типажным данным».

А потому давайте договоримся и четко отделим качества, изначально присущие артисту Олегу Табакову, от того, что и кого он играет на сей раз. ‹…›

«Маска и душа» — так назвал свою книгу воспоминаний Федор Иванович Шаляпин, и, используя эти слова, скажу следующее. Когда смотришь фильм про Обломова, впечатление таково, будто Табаков все время прячет от нас свою душу, надежно укрываясь под изображаемой им маской. Весьма существенно, например, что если после безобразной барской сцены, устроенной им бедному Захару, Илью Ильича посещает раскаяние, то слова покаяния произносит не он персонально, а диктор. Сам же Обломов лежит на своей неизбежной постели, уткнувшись носом в стену, и его страдающих глаз мы попросту не видим...

Говоря короче, физическую непривлекательность Обломова Табаков старательно играет — и старательно наигрывает: такова уж то ли его личная, то ли режиссерская воля, которой он подчиняется без жалости к самому себе. Это ведь не театр, где, чтобы сыграть толстяка, достаточно надеть на свой невеликий живот ватную толщинку, это кино, где подобные ухищрения не пройдут, — и, думаю, артисту пришлось-таки напружиться, чтобы в «банном» эпизоде живот у Ильи Ильича выпятился столь демонстративно, перестав быть скромным животом и став пузом- символом, чтобы все видели, как Обломов нарушает внушаемые ему Штольцем правила разумной жизни. Актер вовсю старается, чтобы тучность его персонажа была комически-броской, и, естественно, добивается, чего хочет.

Между прочим, тут дело не только в том, что откровенный шарж не слишком-то уместен.

Может быть, то, что я скажу, вызовет у вас улыбку (нашел, дескать, на какие темы теоретизировать), но представление о физической полноте человека тоже ведь исторично. Как все на свете. В наш демократическим и спортсменский век оно не то, каким было в России Обломовых и Облонских.

Помните, чем кичился перед Захаром Илья Ильич? «— Я — “другой”! Да разве я мечусь, разве работаю? Мало ем, что ли? Худощав или жалок на вид?»

Скажите, вы можете указать хоть одного своего знакомого, который сегодня, сейчас стал бы гордиться тем, что он не худощав, а толст? Или, скажем мягче, полон? А ведь в романе это говорит человек очень неглупый, — стало быть, взгляд его разделяют многие.

Зачем далеко ходить? Вот и Захар в свою очередь хвастает перед соседскими лакеями: «Да тебе и во сне не увидать такого барина: добрый, умница, красавец! А твой-то точно некормленая кляча!» — снова все то же самое представление о красоте. И для Агафьи Матвеевны Пшеницыной Обломов существо высшее именно потому, что он барин, что у него белые, небольшие, нетрудовые руки, а сам он холен и изнежен, — это не причуда влюбленной женщины, но опять-таки выражение тогдашней эстетической нормы.

Конечно, и в ту пору она не была абсолютно всеобщей и строго обязательной; не зря молодой Чернышевский в диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности» как раз и замечал, что, например, у крестьянина и у светского человека свои, очень несхожие взгляды на то, «что есть красота», — одному по нраву крепко сшитая и плотно сбитая (как тогда говорили) девка с румянцем во всю щеку, а другой влюблен в идеал бесплотной, полувоздушной, бледной девы.

Да и в одном и том же кругу вкусы могли разниться и тем более меняться со временем: скажем, уже Штольц, человек дела и труда, смотрит на обломовскую полноту отлично не только от Захара, но и от самого Обломова. И все же традиционная барственная внешность еще сохраняла для многих и многих обаяние уходящей породы.

Полнота гончаровского Ильи Ильича красива или, по крайней мере, уж никак не уродлива и не карикатурна, что и следовало бы учесть.

Я не очень придираюсь. В конце концов, в фильме многие детали откровенно неисторичны, — не беда, не страшно! Допустим, явное нарушение правдоподобия в том, что Андрей Иванович Штольц у Гончарова — гурман, любитель отменного лафита и устриц, который с брезгливостью глядит, как Обломов удовлетворяется за обедом ухой из ершей и с аппетитом уплетает жареную баранину, а в фильме он превращен в проповедника овощной диеты, которая так модна нынче. Или то, что он же, воротясь из далеких краев, раздаривает всем платки и брелочки совсем как современный турист, который заранее составляет списки тех, кому он обязан привезти сувениры из социалистического Берлина или Будапешта, — пусть, это хотя бы забавно. Но когда Штольц — Обломову, помещик — помещику дарит шляпу, сообщая горделиво: «Это тебе из Мексики. Чистая кожа!», тут уж наш слух страдает. Как-никак прошлый век еще не был веком пластика и нейлона. Скорее — кожи и шерсти.

Правда, и с этим можно смириться. Как с мелочью. Однако облик главного героя не мелочь, вот беда.

В фильме Обломов лишен барственности, которая нам с вами, нынешним людям, уже не очень понятна да и, так сказать, классово чужда, однако ж существовала — и в романе Гончарова и в истории. Ею, этой странной, на наш взгляд и вкус, поэзией упивались не только влюбленная Пшеницына и преданный Захар. Ее отчетливо сознавал и сам Илья Ильич. Вот почему его обиженный монолог: «Ты разбери-ка, как “другой”-то живет? “Другой” работает без устали, бегает, суетится, не поработает, так и не поест... А я? Ну-ка, реши: как ты думаешь, “другой” я — а?», вот почему этот самый монолог сказан словно бы от лица всей группы людей, которой приход Штольца и Штольцев предвещал гибель. Группы, которую мы называем русским барством.

А табаковский Обломов «окупечен». Сам облик Ильи Ильича приближен к облику какого-нибудь Тита Титыча, который именно и станет в бане кичиться своим выпученным животом, — ведь он наел его совсем недавно и носит, как орден, как знак того, что он шагнул на новую ступень житейского успеха. И нрав обломовский переменился соответственно: герой Гончарова, человек в высокой степени симпатичный, не мог, садясь за обильный завтрак, равнодушно-хамски отослать приниженного приживала Алексеева: «Бог с вами. Вы ступайте куда-нибудь» (и тот засуетится, как виноватый сверчок, которому указали его шесток), — он был не просто хлебосолен по-русски, чем тот же Алексеев и пользовался; он был деликатен, он позволял пользоваться...

Вот так, мало-помалу, и уходит историческая достоверность гончаровского Обломова. ‹…›

Когда в кино слишком подчеркивают, слишком «обыгрывают», предположим, старинный фарфор, какое-нибудь там пышное платье екатерининской эпохи или петровский штоф, они начинают казаться только что снятыми с прилавка антикварного магазина. А ведь те люди, которым принадлежали эти вещи, ими пользовались, а не любовались. Ели с них, пили из них, надевали.

В фильме есть сцена, в которой Обломов и Штольц, попарившись, ведут разговор в предбаннике. Сцена для авторов важная — именно здесь Илья Ильич говорит о смысле жизни, о ее скоротечности, о суете сует. А я гляжу на великолепно — ну просто великолепно! — подобранный натюрморт и думаю невольно:

«Здорово! Как все оттенки учли! И ягоды какие... И штоф... А бабочка? Интересно, как это они ее в стакан запихнули, даже крылышки не поломав? Или из бумаги вырезали?»

«Красиво — уж не красота», — сказал русский поэт. И это правда: у красивости в отличие от подлинной красоты нет меры, нет простоты, нет строгости, потому что она не одухотворена мыслью. Красота может быть даже суровой. Красивость — никогда.

Фильм про Обломова и начат так, чтобы дать примерный урок гому, кто пожелает увидеть нечто суровое, далеко не всегда краевое и приятное. Вот первые кадры. Кто-то спит, накрывшись головой одеялом и повернувшись к нам спиною. Кто? Надо полагать, Илья Ильич? Сейчас он повернет к нам набрякшее, помятое сном лицо... Ан нет! Поворачивается прелестный Илюшечка, чье личико не сомнешь никаким сном. А потом он закричит: «Маменька приехала!..», и мы с вами окунемся в атмосферу самого безоблачного счастья.

Это отзовется и в финале. Снова: «Маменька приехала!..» — только это уж будет не Илюша, не Илья Ильич, а его продолжение, сын, Андрей. Будет он бежать навстречу маменьке прекрасным полем, зазвучит над ним дивный голос Ивана Семеновича Козловского: «Ныне отпущаеши раба твоего, владыко...», отпевая то ли проходящее счастье... то ли самого Илью Ильича... Да, наверное, его: ведь тольк голос за кадром сообщил о его кончине. И слезы ежели и льются, так те, которыми сладко плакать, облегчающие слез светлой печали и умиления.

Рассадин С. Круг зрения. Беседы об искусстве. М.: Детская литература, 1982.