Глеб Панфилов окончил Свердловский политехнический институт. Работал инженером на большом химическом заводе. Был начальником смены. Занимался комсомольской работой. Короче говоря, судьба намечала ему вполне определенный путь. Но Панфилов не воспользовался перспективой, открывавшемся ему и на инженерном поприще и на ниве партийной работы, — его переманила загадочная экранная муза.

По словам режиссера, произошло это «как в романе»: «Пошел посмотреть фильм Калатозова «Летят журавли». После просмотра вышел совершенно «оглушенный». И неожиданно сказал девушке, которая с ним была: «Ну, все, решено. Буду заниматься кинематографом». Было это в 1958 году. И в том же году Панфилов организовал при горкоме комсомола любительскую киностудию, в том же году снял игровой фильм «Нейлоновая кофточка», отмеченный призом на Всесоюзном фестивале любительских фильмов.

Следующая его работа — документальный фильм «Народная милиция» — попала уже во всесоюзный прокат. Увлечение переросло в страсть, и в 1960 году Глеб Панфилов поступает на заочное отделение операторского факультета Института кинематографии. Проучился три с лишним года. До диплома было уж совсем рукой подать, но тут объявили о приеме на Высшие режиссерские курсы, и Панфилов, махнув рукой на операторский диплом, ринулся на курсы. Снова началась учеба…

В 1966 году курсы были окончены. А уже в 1967-м Панфилов дебютирует на экране фильмом «В огне брода нет». Дебют этот и по сей день не забыт. Как и у большинства режиссеров-

«шестидесятников», героев этой книги, он несет на себе оттенок сенсационности. Появление режиссера-новобранца приветствовали тем же набором лестных определений, коим в свое время окружались дебюты Тарковского, Иоселиани, Мансурова, Шукшина. Критика отмечает «самобытность таланта», «зрелое мастерство», «уверенный профессионализм», но сквозь этот привычный набор комплиментов везде прорывается изумление не столько перед «самобытностью» и «мастерством», сколько перед той зрелостью и глубиной мышления, которая обычно является привилегией лишь очень опытных, сложившихся художников.

Впрочем, именно так дело и обстояло: не талантливым новичком, «подающим большие надежды», а зрелым, сложившимся художником и предстал Глеб Панфилов уже в первом своем фильме. ‹…›

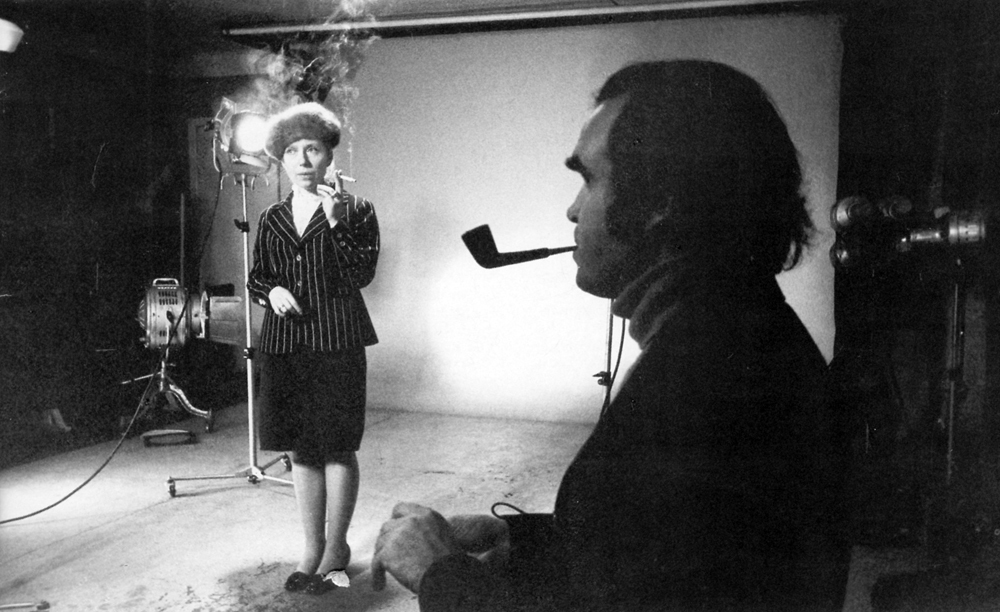

«Глеб Панфилов как работник кино — личность достаточно необычная. И нем нет ничего от художественной богемы, эстетской разболтанности. Он и темпераментен, страстен, увлечен и в то же время точен, расчетлив, упрям в достижении намеченной цели. Прежде чем пойти на компромисс, он мягко притормозит в миллиметре от стены, о которую обычно расшибаются лбы. Он обладает несгибаемой волей и способен к ловкой дипломатии, он удручающе серьезен и заразительно весел, неоправданно жесток и великодушно добр…»

Пожалуй, в этой характеристике, данной Панфилову человеком, проработавшим с ним на двух картинах, все верно. В ней точно схвачен характер режиссера — характер достаточно неожиданный, во многом парадоксальный.

И стоило бы, наверное, на этом и останавливаться, если бы сами фильмы Глеба Панфилова не были столь «автопортретны» и не отражали, как в зеркале, человеческий характер их создателя.

Гармония этих фильмов основана на острейших противоречиях. Трагическое начало здесь ищет опоры в юморе, серьезное идет рука об руку рядом с курьезным, пристрастие к бытовой правде соседствует с условно-хлесткой эксцентриадой. Но Панфилова привлекают не только «контрасты» крайних состояний жизни, но и сам процесс бесконечнейших переходов одного состояния в другое. ‹…›

Пожалуй, самые ценные и прекрасные плоды эксцентрика преподнесет нам и фильмах Глеба Панфилова.

И это совсем не случайно. Ведь Панфилов взял в услужение эксцентрику и фильмы откровенно серьезные, проблемные, где для нее, казалось бы, и мест-то совсем не было. Но место нашлось.

К возможностям эксцентрического метода Панфилов всерьез начал присматриваться еще в первом своем фильме. Интерес этот ощущается во всем. Скажем, в поступках Тани Теткиной — настолько парадоксальных и неожиданных для «здравого» рассудка, что приводят в трепет ее возлюбленного красноармейца Алешу. «Психическая она. Ей-богу, психическая…» — тяжко вздыхал он, ошарашенный ее искренностью и беспредельной добротой. Эксцентрика живет и в глубоко драматических по своему содержанию сценах. В эпизоде с убитым кулаками продотрядовцем так и ждешь, что товарищи скорбно обнажат головы, смахнув скупую мужскую слезу, и вдруг: «Дрянь был человек». А финал, когда Теткина, отпущенная белогвардейцами на свободу, сама добровольно взбегает на смертный помост? И весь сюжет фильма в целом: замухрышка-санитарка, «психическая», и вдруг за всем этим — совершенно потрясающая личность, боец-герой. Эксцентрика не только «приперчивает» фильм сообщая характерам, событиям, атмосфере особую остроту, колоритность, неожиданность, она ведет зрителя в глубь изображенного времени, открывая его реальную сложность и противоречия.

Еще более глубокие корни пустила эксцентрика в «Начале». Ею насквозь пронизаны и сюжет и характеры героев. И даже композиция фильма, извлекающая из-под мелодраматических ситуаций то героическую легенду прошлого, то чисто комедийный эффект.

Удивительная способность эксцентрики противостоять схематизму мышления и взрывать самые махровые штампы особенно наглядно проявились и фильме «Прошу слова». К примеру, Панфилов вполне мог бы показать, как его героиня выступает с докладом на сессии Верховного Совета (так, как обычно и показывается в кино). Но все же «доклад на дому» — решение куда более емкое и интересное. При этом эксцентрика опять-таки не только дает более живую краску. Она обостряет интерес и к самому докладу и одновременно характеризует семью Уваровых новыми штрихами, помогая уплотнить повествование, «восполнить объем». Личная жизнь и общественная деятельность депутата Уваровой, глубокий «интим» и «трибуна», проблемы сегодняшнего Златограда и его прекрасное будущее — все это вдвинуто, одно в другое и оживает в рамках одного эпизода. ‹…›

В «Прошу слова» эксцентричен даже монтаж. Вот сцена из юности героини. Она гуляет за городом со своим будущим законным супругом Сергеем Уваровым. Пустырь. Заросли травы. Кустарники. Сергей обнимает Лизу, целует ее, и они, смеясь и дурачась, валятся в заросли. В небо весело взлетают мужские брюки ботинки и тому подобные причиндалы. По инерции ждешь, что сцена будет продолжена лирическими вздохами, трепетными заверениями в вечной любви и волнующими кадрами звездной ночи. Но стремительный монтаж сцены «грехопадения» завершается самым неожиданным и в то же время естественным кадром.

Сразу вслед за тем, как Сергей ловко опрокидывает на грешную землю будущую супругу и будущего депутата Верховного Совета,

без всякой паузы возникает следующая картинка: Уварова под гром оркестра и аплодисменты друзей выносит из роддома своего первенца. Дух озорной эксцентрики пронизывает весь этот умный, по существу, очень серьезный фильм, делая его по-настоящему живым захватывающим. Неожиданные эксцентрические сдвиги действия, помогают вскрыть более глубокий смысл явлений, дают о себе знать не только в сценах веселых или забавных, но и в эпизодах серьезных и драматичных. ‹…› Выходя из зала после просмотра фильма, с радостью отмечаешь, что уроки «Чапаева» и «Максима» не забыты, и одна из интереснейших ветвей советской киноклассики — эксцентрика — не зачахла. Она дала свои новые побеги в фильмах Глеба Панфилова, успешно прокладывая пути эксцентрики психологической.

Казалось бы, пристрастие этого режиссера к остроэксцентрическим ходам к максимально экспрессивным художественным решениям неизбежно должно привести к тому, что смысл фильма будет выражен очень прямо и «без остатка». ‹…› Но эстетика панфиловских фильмов сложнее по своему составу: экспрессивное начало здесь счастливо уживается с искусством тончайших полутонов и завуалированного подтекста. В одинаковой степени свободно владея и той и другой системой художественного выражения, Панфилов может себе позволить и более гибкую стратегию фильма. Порой он ведет разработку интересующего его проблемного пласта, что называется открытым способом, но в случае необходимости он может и погасить свой темперамент и перейти от прямого и откровеннейшего разговора со зрителем на общение с помощью подтекста. Он умеет и педалировать «острые» места, и нивелировать их, давая их как бы вскользь, мимоходом. ‹…›

Он часто обрывает мысль на полуслове, рассчитывая на то, что умный зритель сам додумает и доформулирует ее до конца. Этот принцип Панфилов распространяет не только на отдельные детали, но и на решение целых сюжетных линий. Так, в первом своем фильме, «раздразнив» нас образом Евстрюкова, он неожиданно убирает его из сюжета. Так, в «Начале», заинтересовав нас сопоставлением истории современной девушки с фабрики с жизнью Жанны д’Арк, он не доводит это сопоставление до настоящего логического разрешения, перепоручая сделать эту операцию самому зрителю.

Фомин В. Глеб Панфилов: не люблю насупленных картин // Фомин В. Пересечение параллельных. М.: Искусство, 1976.