Алексей Балабанов начинал с условного кино и сразу не делал секрета из своего интереса к метафоре как кратчайшему пути к сути дела. Такова была его авторская стратегия в «Счастливых днях» и «Замке», такова же она и в «Грузе 200». Однако за пятнадцать с лишним лет радикально изменилась его режиссерская тактика. Балабанову уже к пятидесяти, он взрослый мужчина с залысинами и сам, наверное, смеется над прежним инфантильным стремлением заручиться поддержкой Беккета и Кафки, сослаться на их авторитетные миры, чтобы выговорить свой.

Теперь ему этого не нужно. Скажу даже, что он видел это в гробу, и вы знаете, в каком.

«Груз 200» он строит по другим принципам: не превращает запущенный перестроечный Ленинград в беккетовский город-призрак и не гримирует заснеженную Ленинградскую область под кафкианский лабиринт, а сочиняет такое пространство, чтобы метафора не торчала из житейской плоти острыми ребрами наружу и чтобы при этом нас, в пространство загруженных, раскачивало между «так никогда не было» и «все именно так и есть».

Когда грозные недруги «Груза 200» пытаются, скажем, ухватить Балабанова за свитер с надписью «СССР», который и не свитер вовсе, а добытая фарцой фуфайка нашей хоккейной сборной, или напоминают ему, что «Пионерскую зорьку» по воскресеньям не передавали, — почему они возмущаются так рьяно и так горячо напирают на эти смешные частности? У меня есть версия. Потому что они верят в сказанное здесь главное, только сознаваться не хотят, упираются. И выдают себя, штурмуя неточности, которые слишком заметно контрастируют с общей и сущностной правдой «Груза 200» и нарочито бросаются в глаза.

Все эти анахронизмы Балабанов бросает нам в глаза специально — как кость в пасть. Чтоб было за что зубами уцепиться, куда спрятаться от беспокойных мыслей о себе, если уж нет храбрости от них не прятаться. Это в высшей степени гуманная авторская позиция — ни к чему не принуждать и обеспечивать слабых спасательными кругами. После такого обвинять Балабанова в патологическом смаковании жестокости и даже насилии над хрупкой психикой соглядатаев — удел совсем уж неблагодарных, закомплексованных и неспособных отличить нескрытую боль от садистского желания сделать другому побольнее.

А также — простодушно поверивших за год до «Груза», что Балабанову «не больно».

Может, вы примете на веру и его утверждение, что он снимал свое новое кино про закат застойных восьмидесятых и больше ни о чем? Как же. Еще и для того «Грузу» нужны дырки во временной ткани, чтобы вы вдруг и вправду не решили, что это кино про там и тогда. Про мента Журова, который орудовал в Ленинске-1984 и его окрестностях: похищал дочку партийного начальника, вскрывал цинковый гроб с ее женихом-«афганцем» и был застрелен деревенской бабой, отмстившей за гибель мужа, которого мент-маньяк подставил под пули.

Не надейтесь. Это кино про здесь и всегда. Но как для юных и мало чем отягощенных предусмотрена возможность провести «Груз» по жанровому ведомству страшилки и тем защититься от его электрического удара, так припасена отдушина и для несмелой публики в летах — формальная возможность списать все происходящее в фильме на ушедший «совок» и перекреститься. Или взвиться: «У нас была другая эпоха!»

Что, этим кричащим так уж посмертно дороги конкретные восьмидесятые с их миром во всем мире и зеленоватой на срезе колбасой за два двадцать? Да ну. Это совсем не то живое, за которое чужак заденет — и нет сил терпеть. А Балабанов именно за живое задел — и тех, кто принял его фильм, и тех, кто им возмутился. И ясно, чем именно задел.

Мы живем с трупами. Мы обложили себя дорогими покойниками: чувствами, мыслями, воспоминаниями, знаниями. Трупами-идеями, трупами-мечтами, трупами-надеждами. Мы обманываем себя, что они — живые и теплые. А они — ороговевшие, смердят и мухами обсижены. Мы напридумывали себе всякую мертвечину и носимся с ней как с торбой, а то и приковали себя к ней наручниками. И все это — от страха остаться один на один с миром, который не обещает нам встречной любви. Напротив, обещает опасность и тревогу. Так что же, лучше сбежать от живой жизни, уткнуться носом в неживое, да? Ну вот и получайте труп в кровать — взгляните на себя, жалких, со стороны, не причитайте и не отворачивайтесь. Может, хоть так поймете, что прятки не выход. Собственно, вот что сказал Балабанов. Сказал вслух и прямо, не размениваясь на формальные кинематографические изыски и предпочтя им лаконичную геометрию. В чем проявил себя, кстати, рафинированным эстетом, действительно умеющим работать с «простыми вещами». Его «Груз» начинает дышать холодной жутью задолго до появления из ночного мрака бледного журовского лица и изнасилования девушки пустой водочной бутылкой — с первой же, снятой элементарной «восьмеркой», сцены, где двое братьев употребляют пиво на балконе и ничего вроде бы не происходит. Почти по Чехову: кто-то пьет пиво, а в это время рушатся судьбы.

Все «слишком человеческое» общечеловеческое волнует Балабанова в российском изводе. Описанный в «Грузе» мир сознательно не подчиняется рациональным законам — и соответственным образом ведет себя драматургия. Тут бессмысленны вопросы о том, с какой конкретной целью вокруг дома мечтателя Алексея шлялся ночью мент Журов, откуда в деревне неподалеку от Ленинграда взялся вьетнамец Сунька в услужении и зачем из окна квартиры университетского преподавателя в нарушение стертого визуального строя фильма вдруг открывается помпезный вид на гранитные невские берега. Все эти реалии — вездесущий мент, униженный чужак, безучастная имперская столица — необходимы Балабанову как смысловые приметы российской местности. Как важные слова из песни о Родине.

Чувство опасной двойственности русской жизни последовательно воплощено им в череде расколов. Кряжистого обывателя средних лет — на двух родных братьев: ленинградского профессора-словоблуда в мохеровом джемпере и ленинского мордастого военкома в обвислой майке. Крепко пьющего русского мужика — на деревенского куркуля с утопическими задвигами и грязного люмпена: обоих своими ли, чужими ли руками прикончит импотент-мент. Он тут действует от имени власти — наряду с мелькающим на обочине сюжета растерянным лысым аппаратчиком, сраженным пропажей дочки. Два бессильных представителя силы.

Наконец, главное: Родина здесь троится. Как известно, она у человека одна. Но в сознании советского человека родина всегда была раздвоена, и это раздвоение отчетливо отпечаталось в советском кино. Одна «родина» была крестьянской матерью с лучистым взглядом, покладистым нравом и тяжелыми натруженными руками. Ее лицо было испещрено морщинами, как трещинами, которые разбегаются по уставшей рожать земле. Мать хранила на лице следы простонародной красоты, а в сердце — память об отце, на примере которого хотела воспитать достойных сыновей. Другая «родина» была воительницей со стальным ликом имперской отчизны. В ее взгляде читалась готовность дать отпор всякому, кто посягнет на ее священные рубежи. Советский человек душой любил мать, а служил отчизне и перед обеими чувствовал себя виноватым.

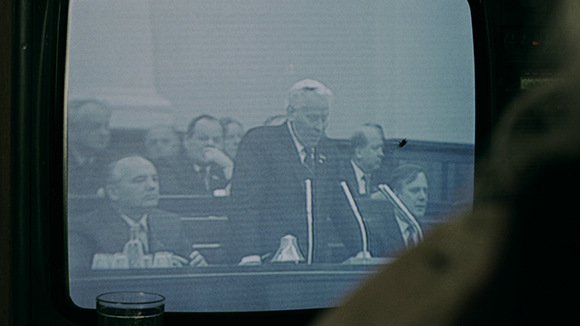

Сегодня автор «Груза», взрослый сын, сам уже давно отец, по-мужски смотрит в глаза своей несчастной родине и видит воительницу и мать. Отчизна квитается с обидчиком мужа пулей из двустволки. Опухшую от пьянки, растерявшую остатки ума и все же сердцем любящую мать не оторвать от телевизора. Но видит Балабанов и третью «родину». Вконец запутавшуюся девчонку с размазанной по лицу косметикой и в белых носочках, которую мент — титульный и, может быть, даже гениальный кадр — везет, прикованную наручниками, на мотоцикле под «Маленький плот» по сизой утренней промзоне, тревожно вглядываясь вдаль. И на которую потом натравливает люмпена. Эта «родина» — несчастная, смертельно напуганная жертва насильника и собственной глупости. Вчера она хвалилась папой-партбоссом, храбрилась и строила из себя опытную женщину, а сегодня ей неоткуда ждать помощи. Отчизна-воительница, всадив кол в гнилое сердце упыря, на помощь этой девчонке не придет.

И восьмидесятые тут ни при чем. Хотя долгий и такой простой кадр с выгрузкой из чрева самолета «цинковых гробов» и загрузкой туда живых десантников — убирает десять «Девятых рот». Но если вам так уж хочется снимать со смыслов «Груза» тонкую политическую стружку — присмотритесь к покойному десантнику при параде и, как водилось в Афгане, в кроссовках. Примите его не только как несчастного парня, погибшего ни за что и достойного лучшей памяти, но и как знак всего советского, которое никуда не девалось, а благополучно хранилось в цинковом гробу, дожидаясь лучших времен, — и вот извлечено на свет и брошено к нам в кровать неприметным мужчиной при исполнении.