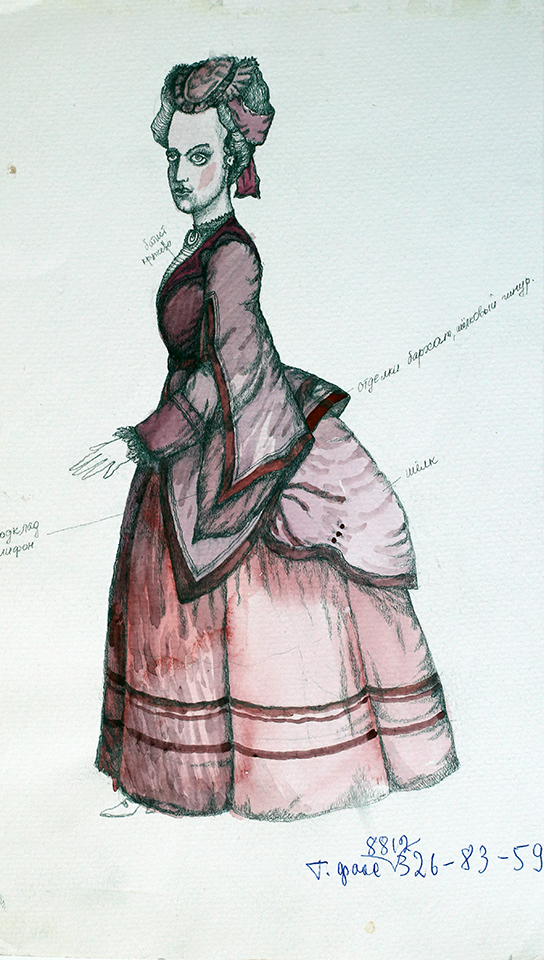

Родилась в Ленинграде. Ребенком подолгу «сидела с тетрадкой в клеточку и в каждой клеточке что-нибудь рисовала. Так и заполняла тетрадку целиком». Детское увлечение оказалось призванием: в 1984 г. Надежда окончила Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. Мухиной и стала художником по костюмам на «Ленфильме». В 1987 и 1988 гг. принимала участие в коллективной выставке в Манеже. Уже первые фильмы, на которых она работала с режиссером Виктором Титовым – «Васька» (1989), «Анекдоты» (1990), «Восточный роман» (1992), «Дитя» (1992), потребовали детального знания ушедших эпох. В 1992 году Васильеву пригласили в российско-польскую съемочную группу Ежи Гофмана, который экранизировал Толстого («Прекрасная незнакомка» по рассказу «Возмездие»).

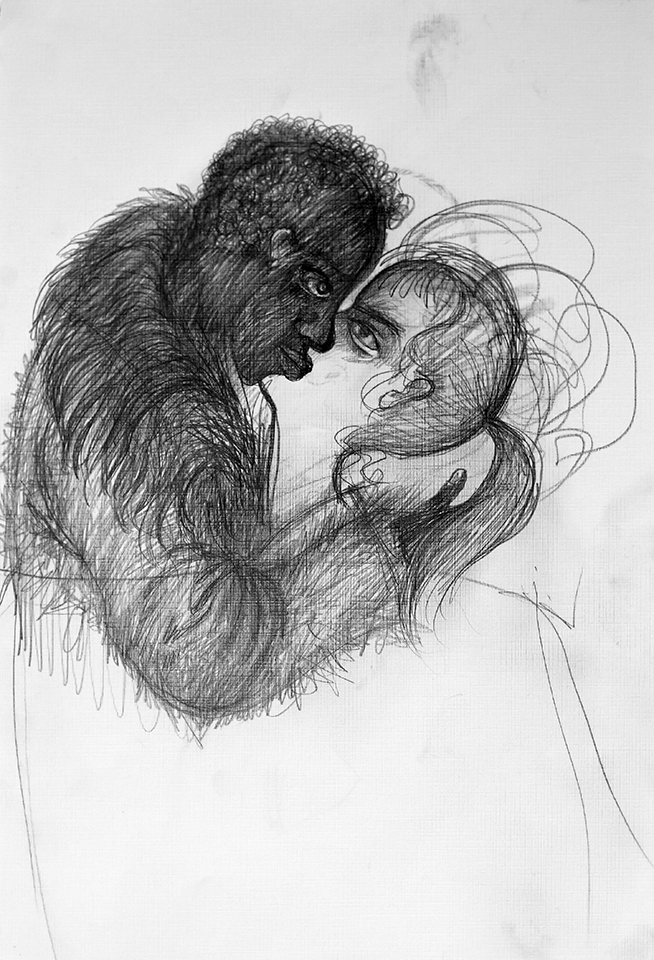

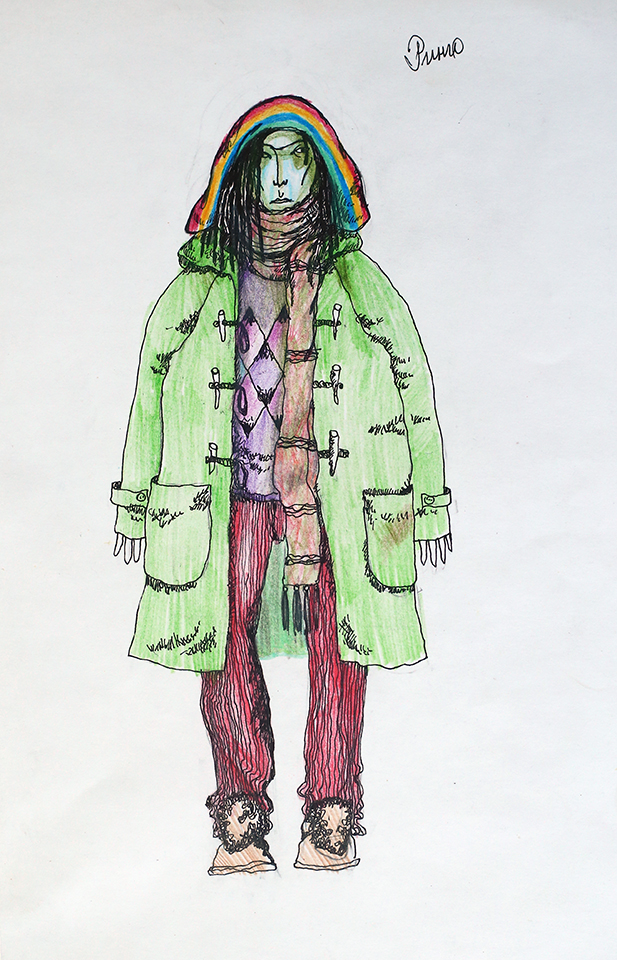

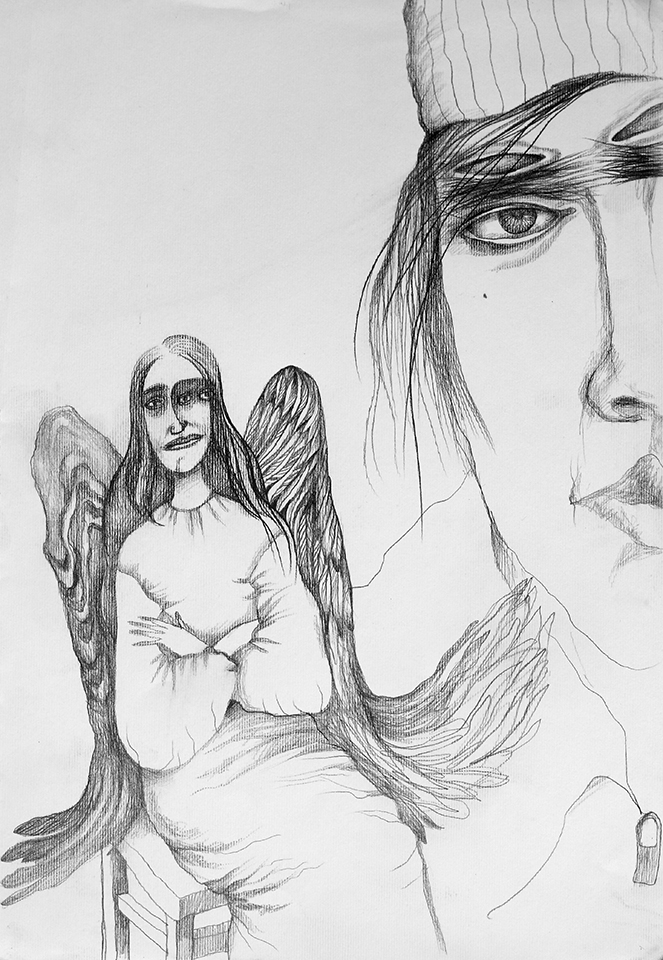

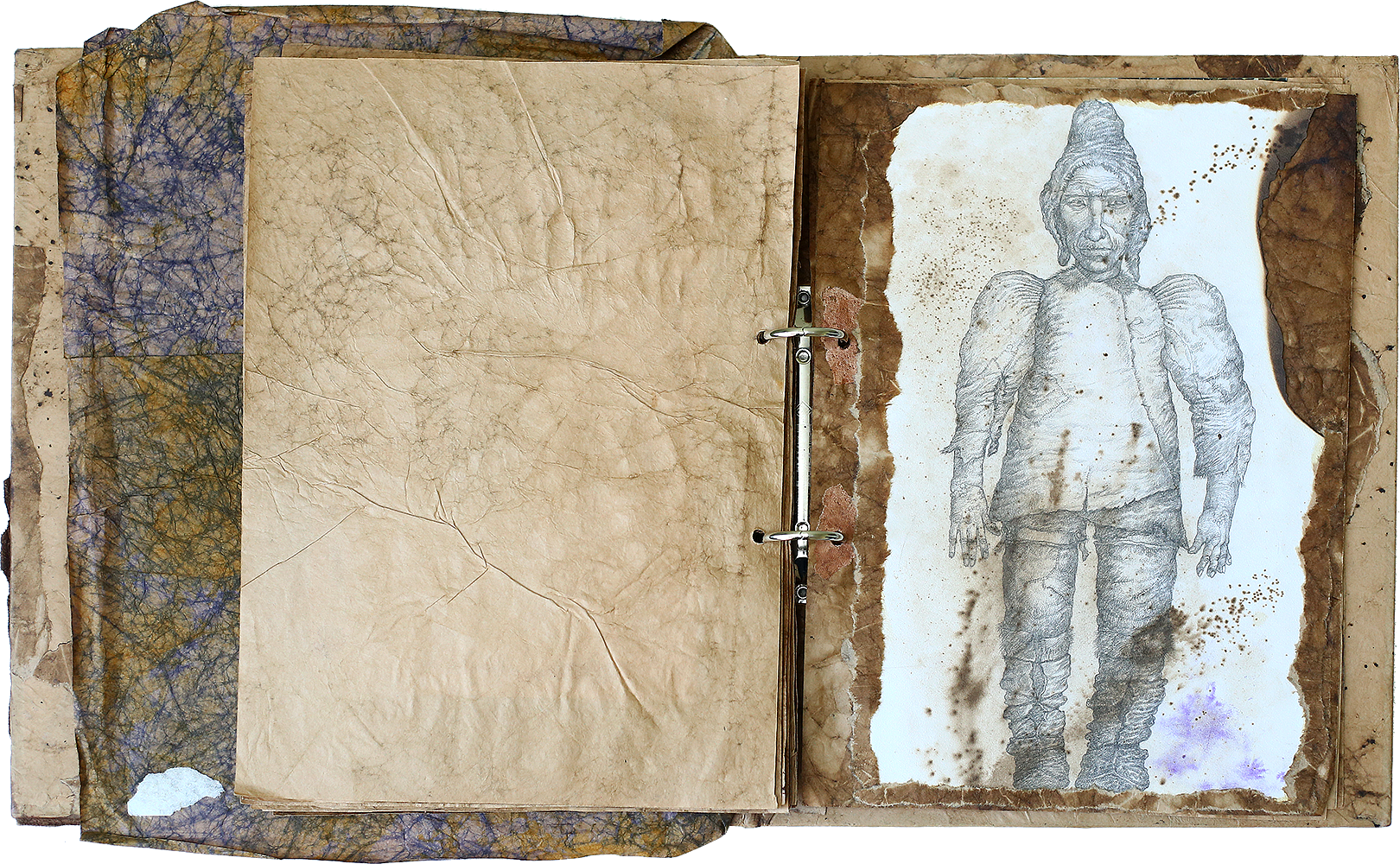

После премьеры «Счастливых дней» Васильева знакомится с Алексеем Балабановым. Встреча оборачивается семейным и творческим союзом. Их первой совместной работой становится «Замок» (1994) по роману Франца Кафки. «Уже в первых фильмах Надя Васильева встраивала любую выдумку в сложную самосочиненную конструкцию, но только в «Замке» Алексея Балабанова эта сконструированная фантазия попала в мощный поток родственной эстетики. Именно здесь востребовалось в полной мере вечное стремление соединить несоединимое и связать в едином пространстве перемешанные эпохи. В костюмах Нади читаются ее излюбленные этнографические мотивы, и можно увидеть, как преломляется виденное в картинах великих мастеров (например, любимого Брейгеля)».

Костюмы, в которые одевает героев Надежда Васильева, не просто соответствуют эпохе и говорят о характере персонажа, но помогают точнее выразить мысль режиссера, не давая зрителю забыть, что перед ним совершается акт киноискусства. Так сыгранный Сергеем Маковецким главный герой «Трофима» (1995) своим нелепым в глазах горожанина обликом подтверждал собственную несовместимость с чуждой ему жизнью «стольного города Петербурга». а знаменитый свитер Данилы Багрова в «Брате» (1997), превратил его не просто в главного героя, но в героя-амплуа, «амплуа русского супермена». Свитер Надя Василеьва нашла в секонд-хэнде.

В 1995 г. художница принимает участие в выставке «Современное искусство-95» в Хельсинки.

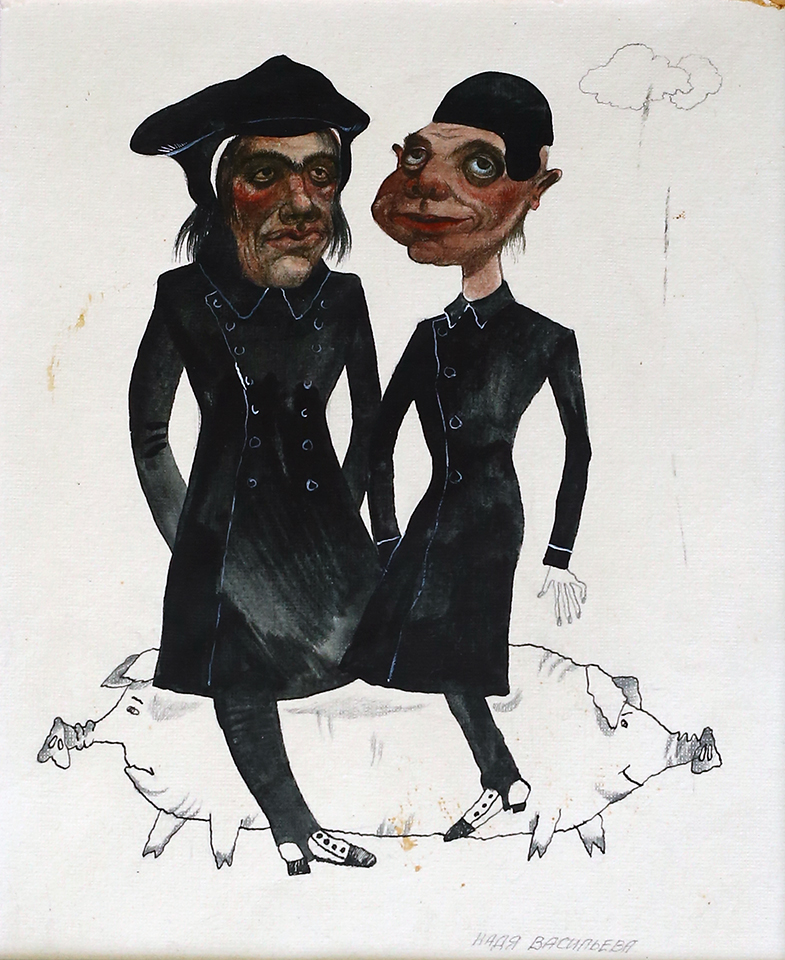

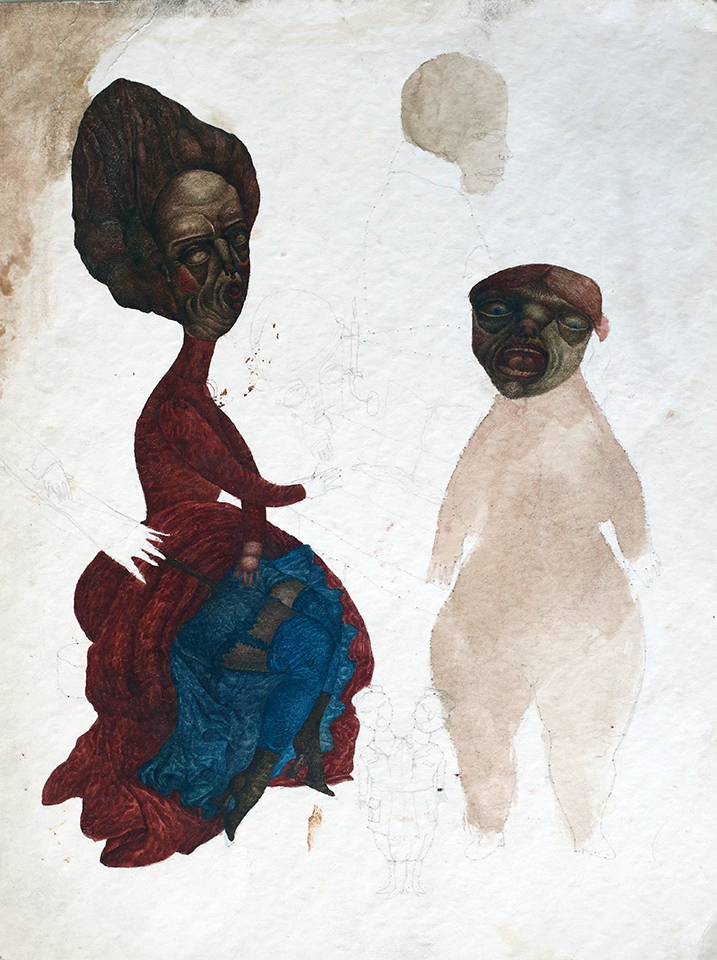

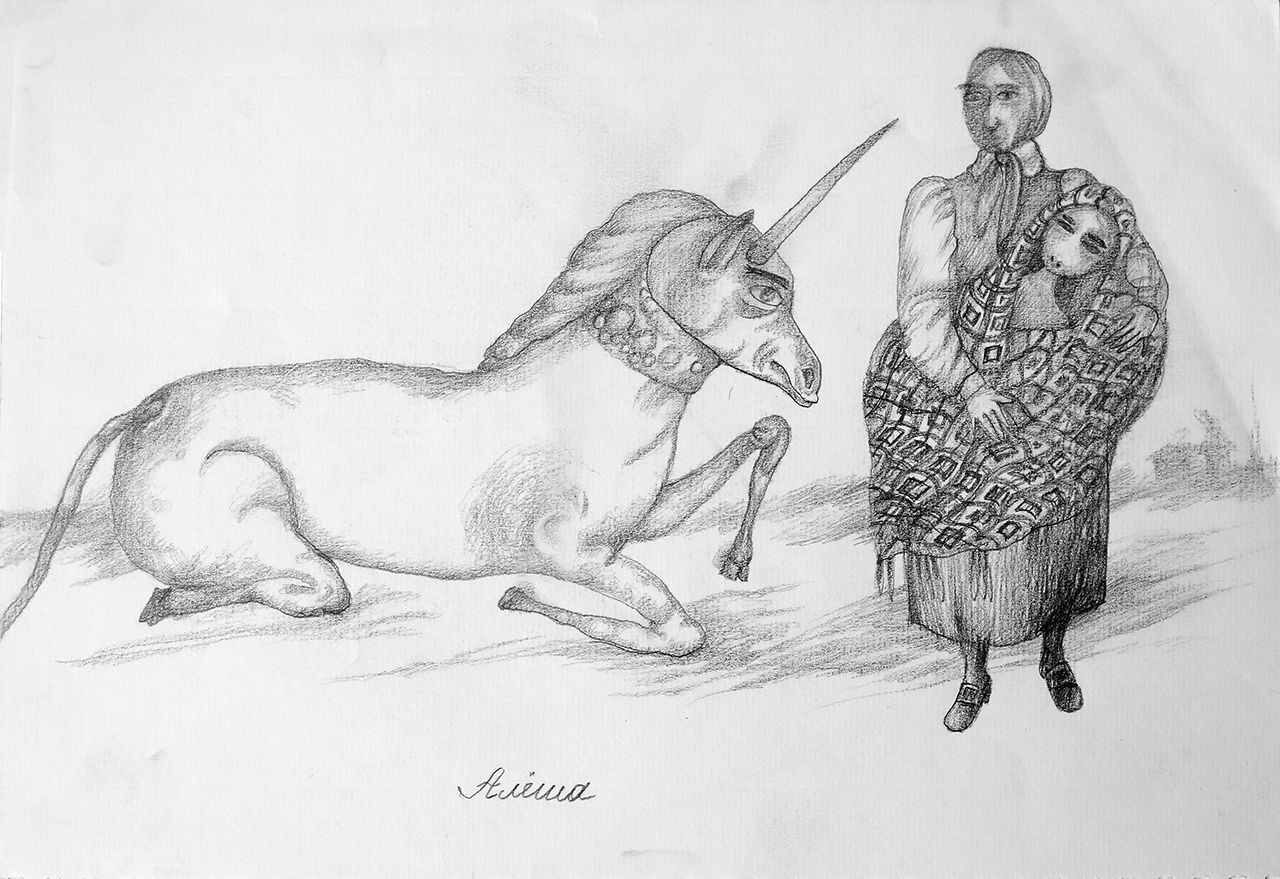

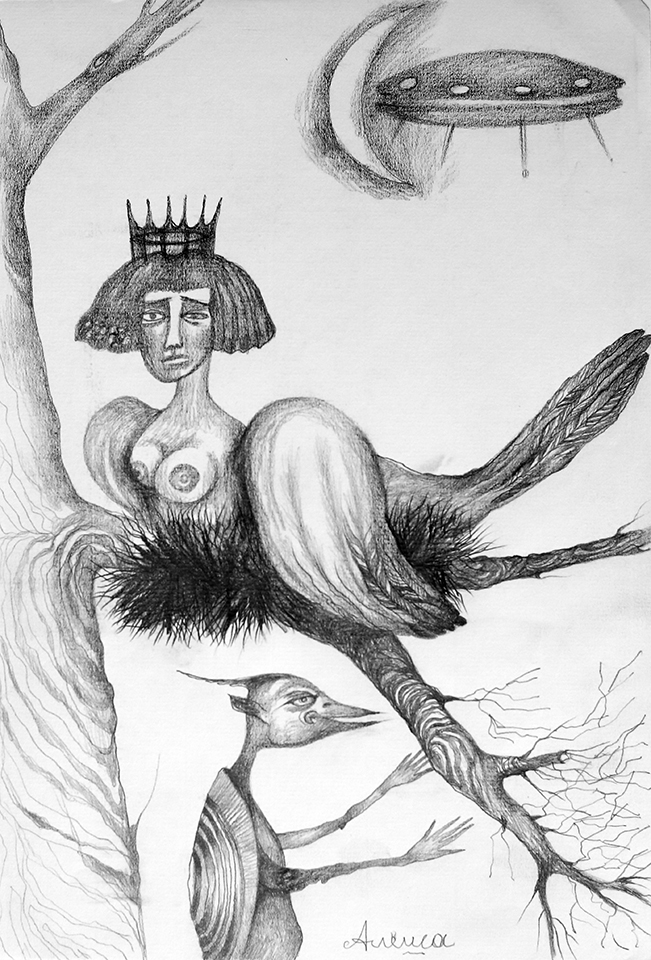

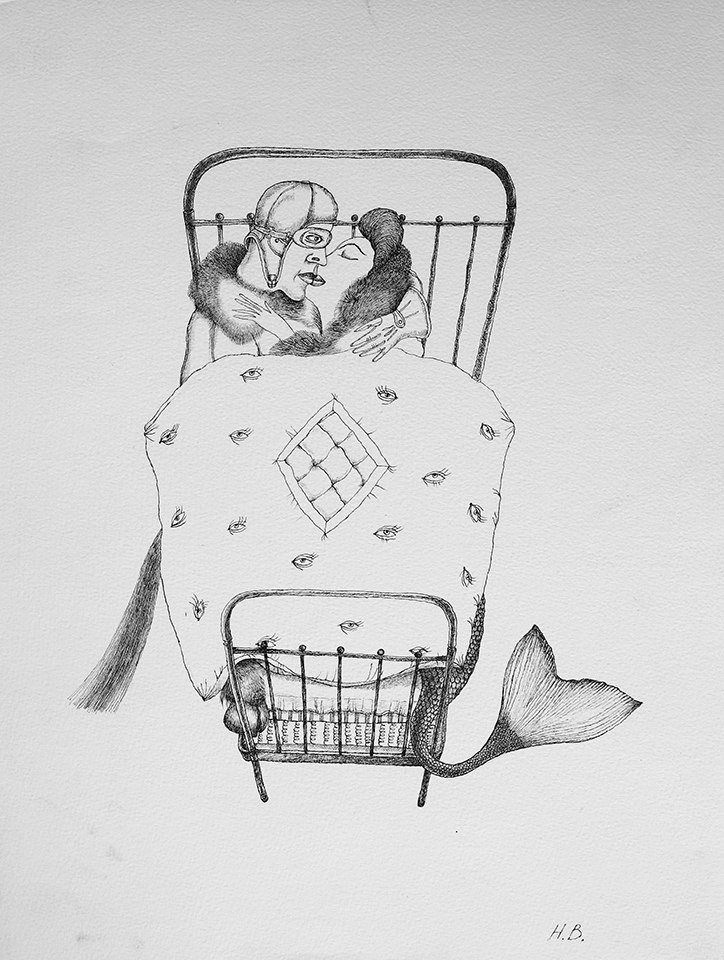

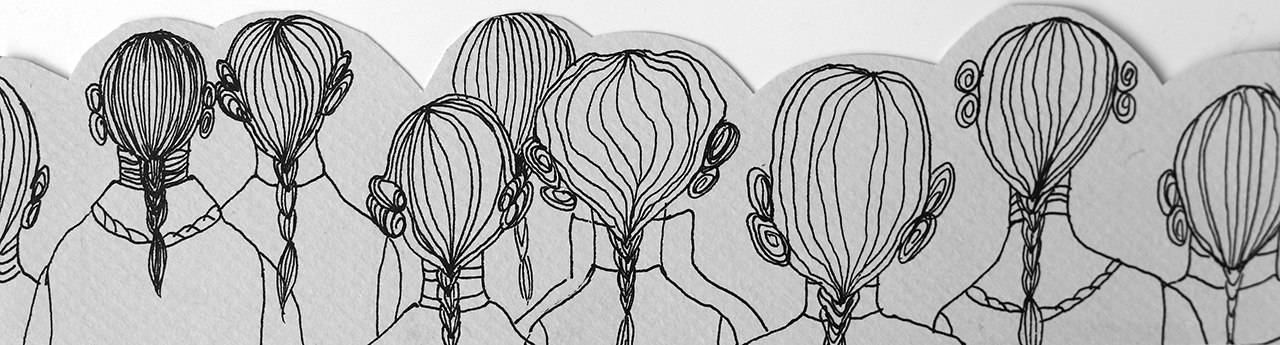

В 1999 г. первая персональная выставка Васильевой проходит в петербургском Арт-кафе «Идиот». Основную часть экспозиции составляют эскизы к фильму Алексея Балабанова «Про уродов и людей». «Экспозиция состояла из авторских акварелей, сделанных не для фильма, а по поводу фильма. С точки зрения кинопроизводства — бессмысленно и бескорыстно, как и делается искусство. Получился параллельный сюжет. ‹…› Ожившие картинки немого кино, эротической фотографии начала века, Надя согнала обратно в зазеркалье, перепоместила — на полочку, в рамочку, в шкатулку, в ларец. В кукольный мир, где и куклы и вещи знают свое место».

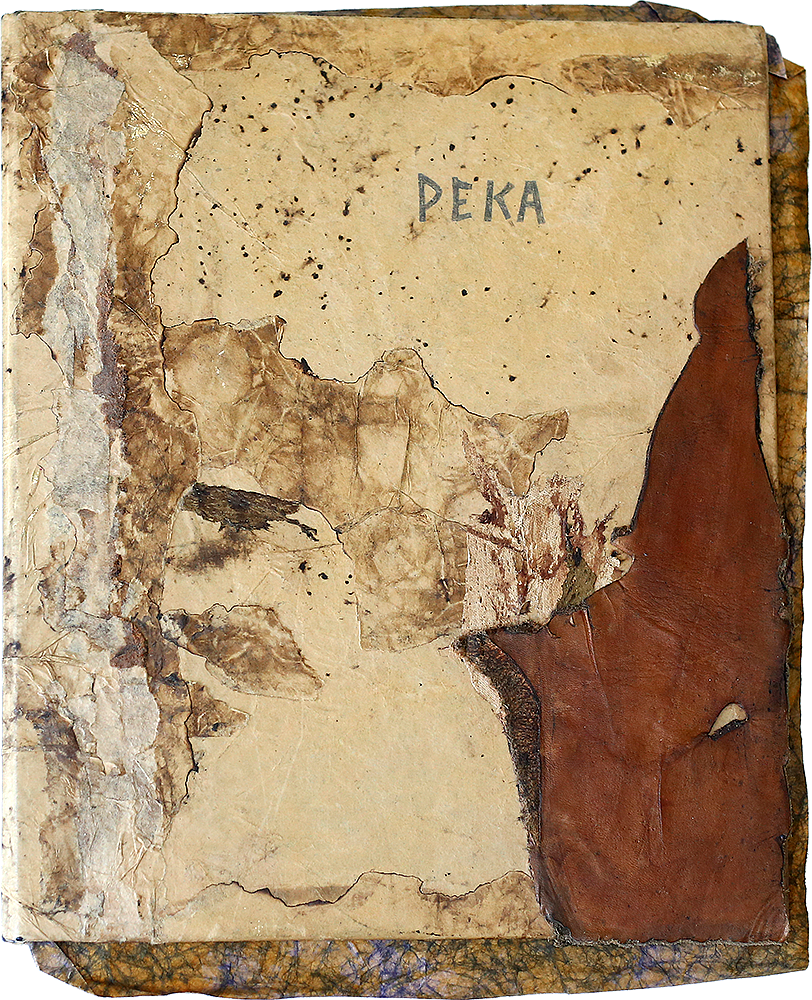

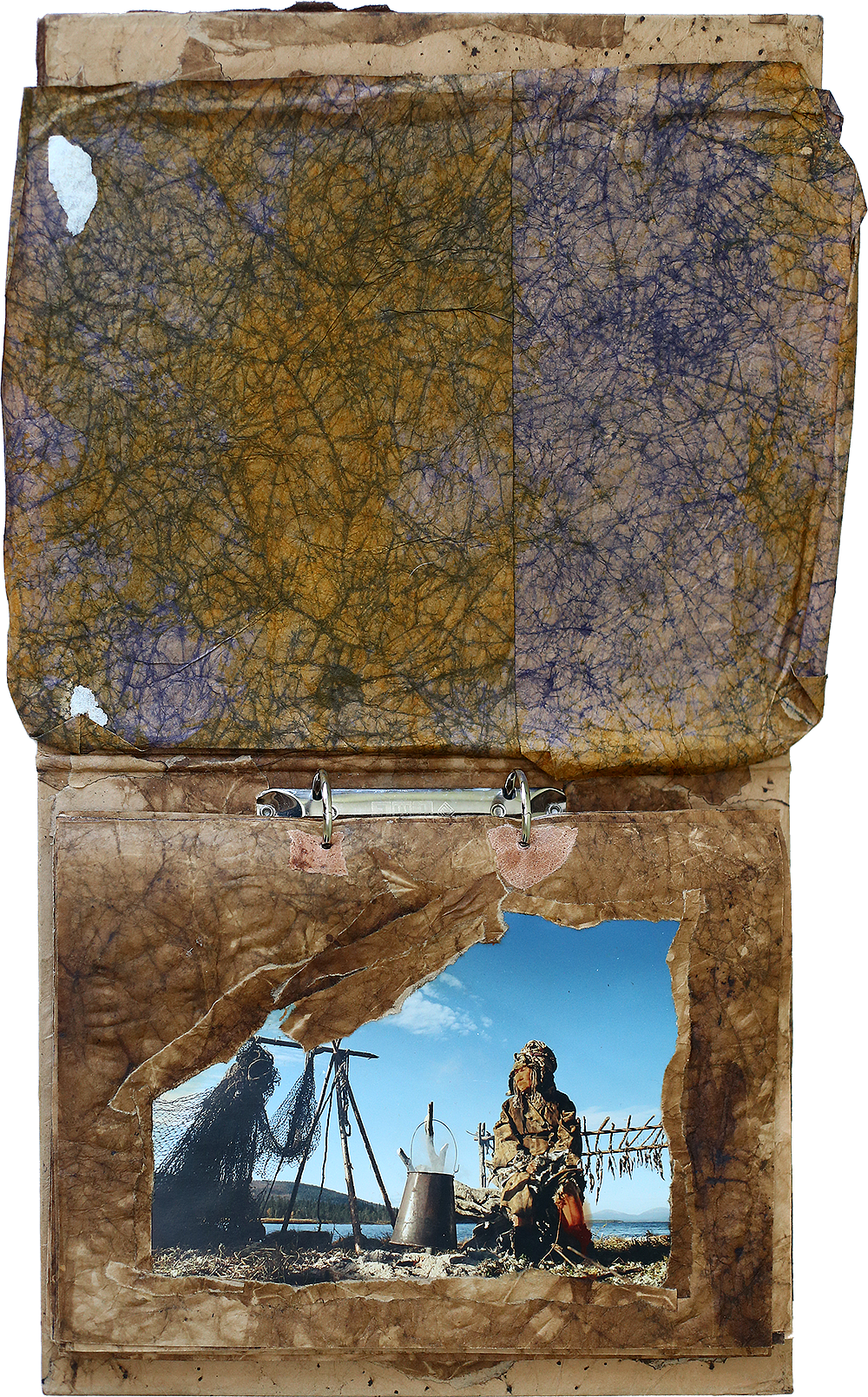

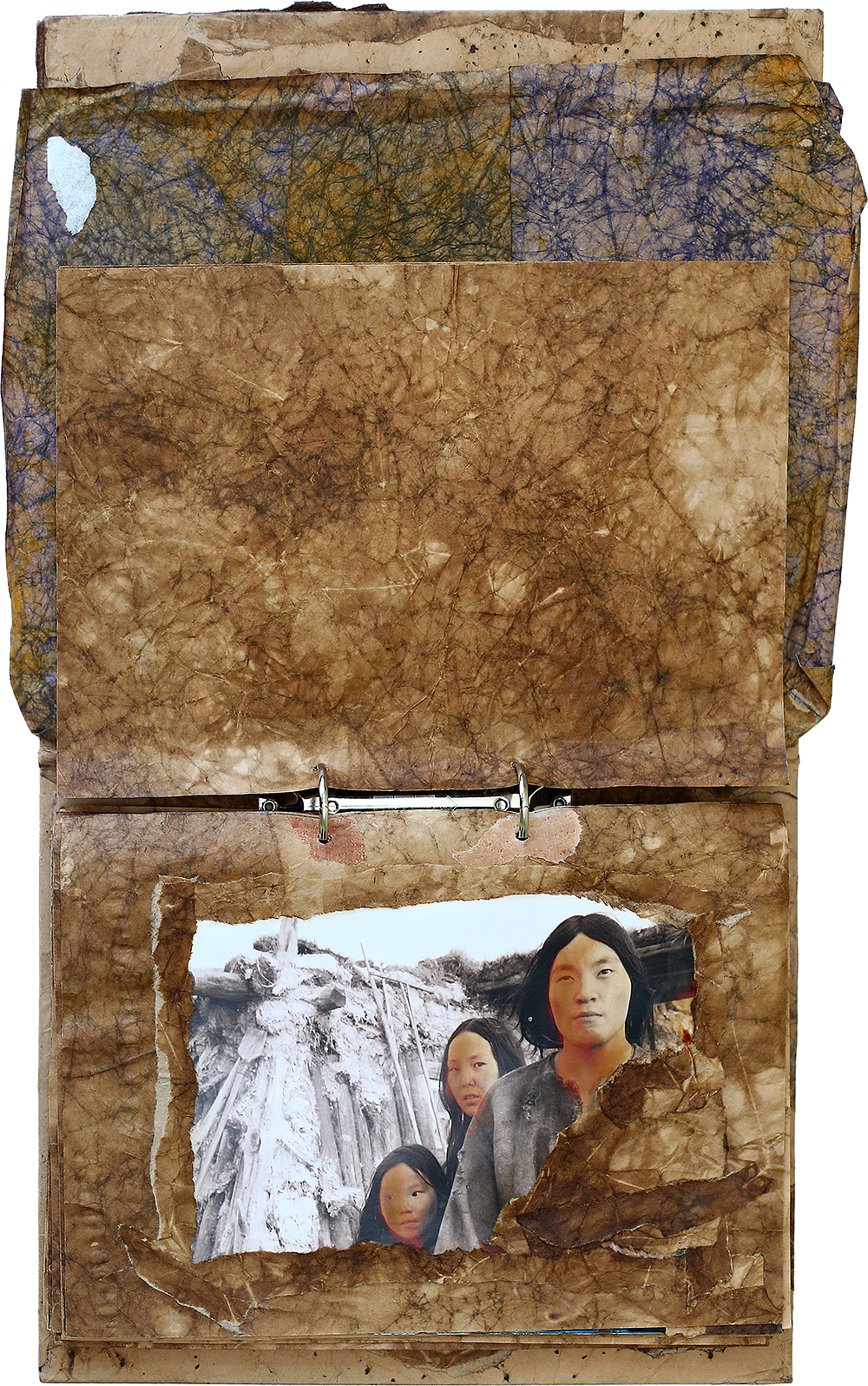

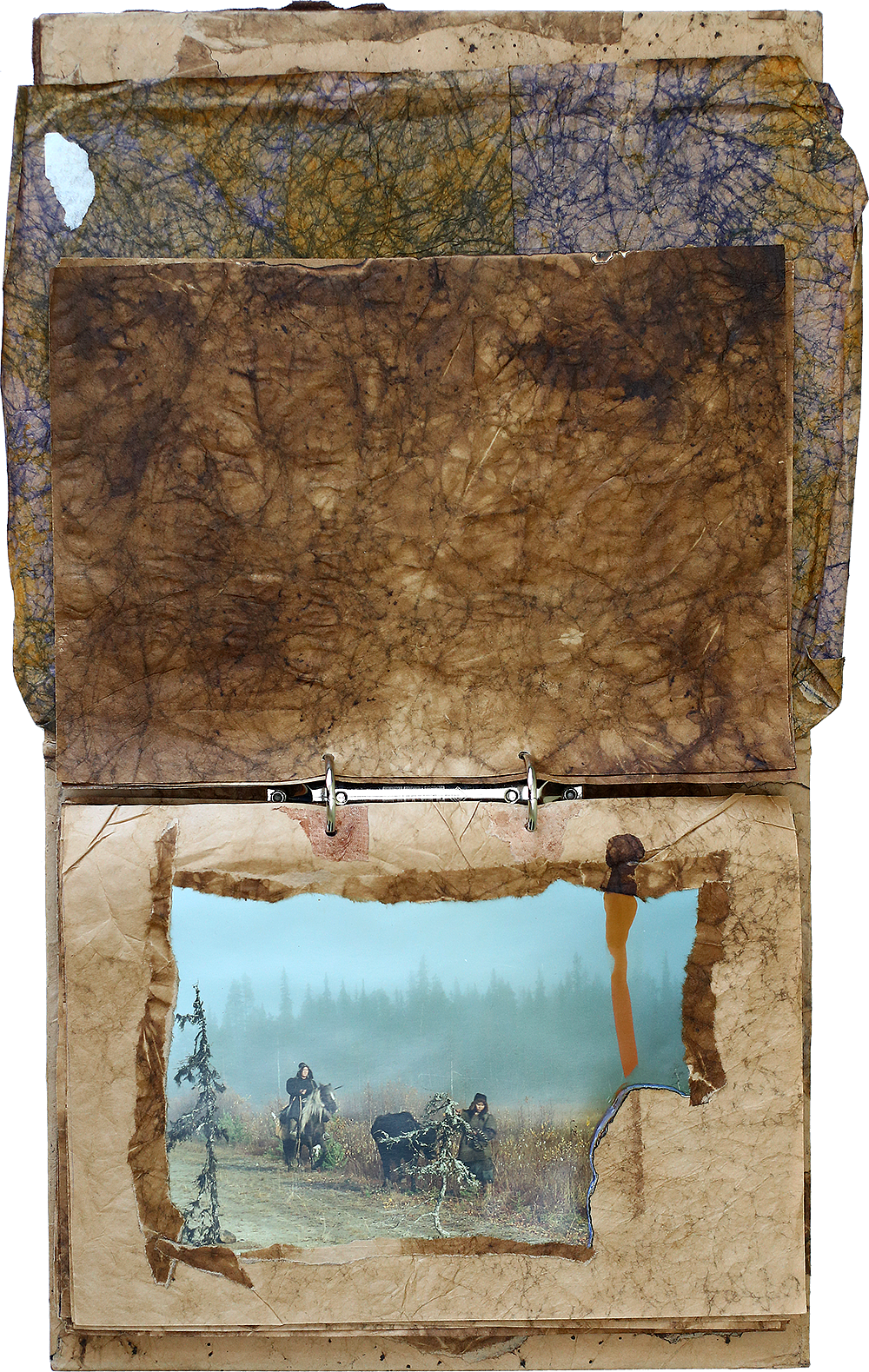

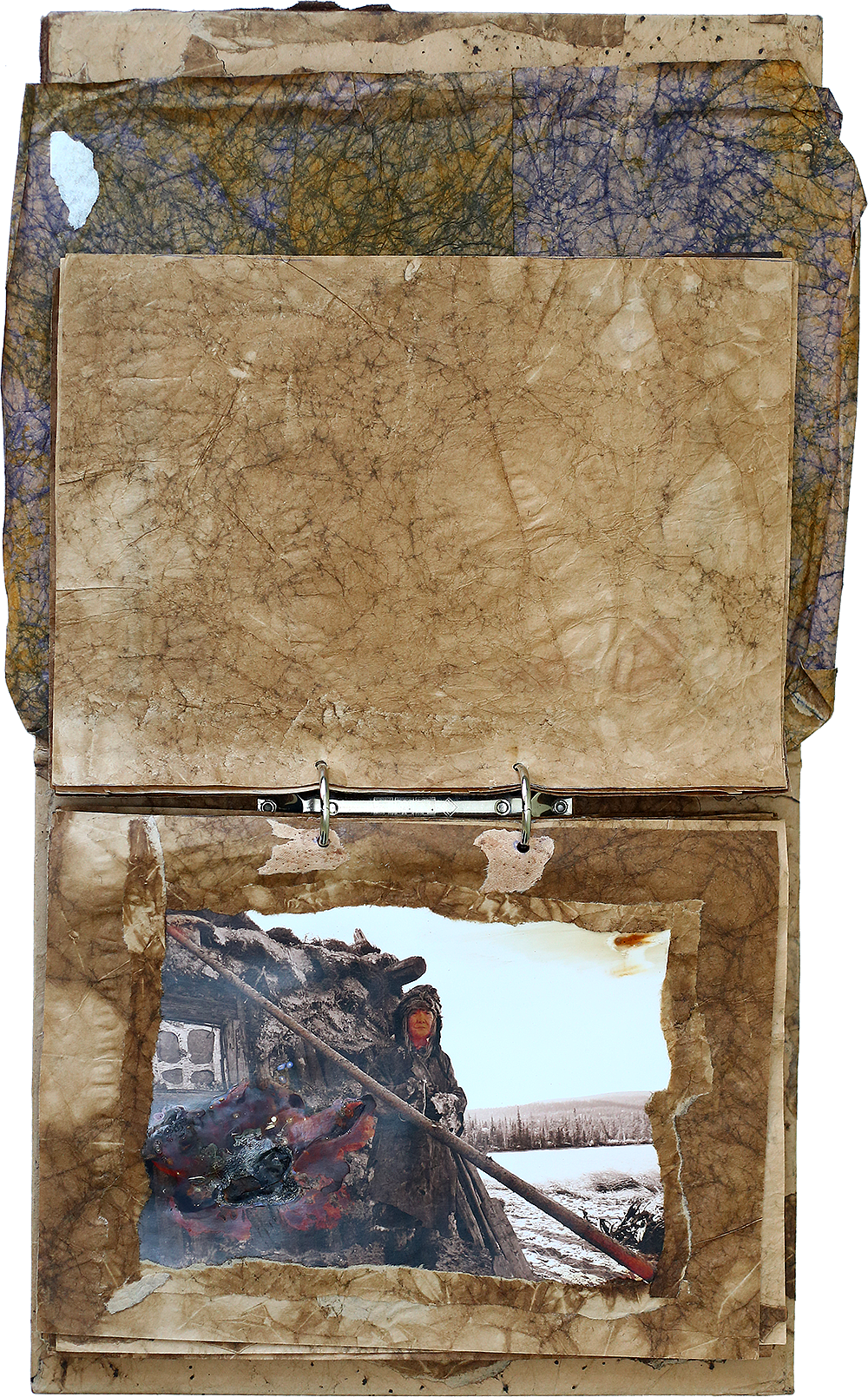

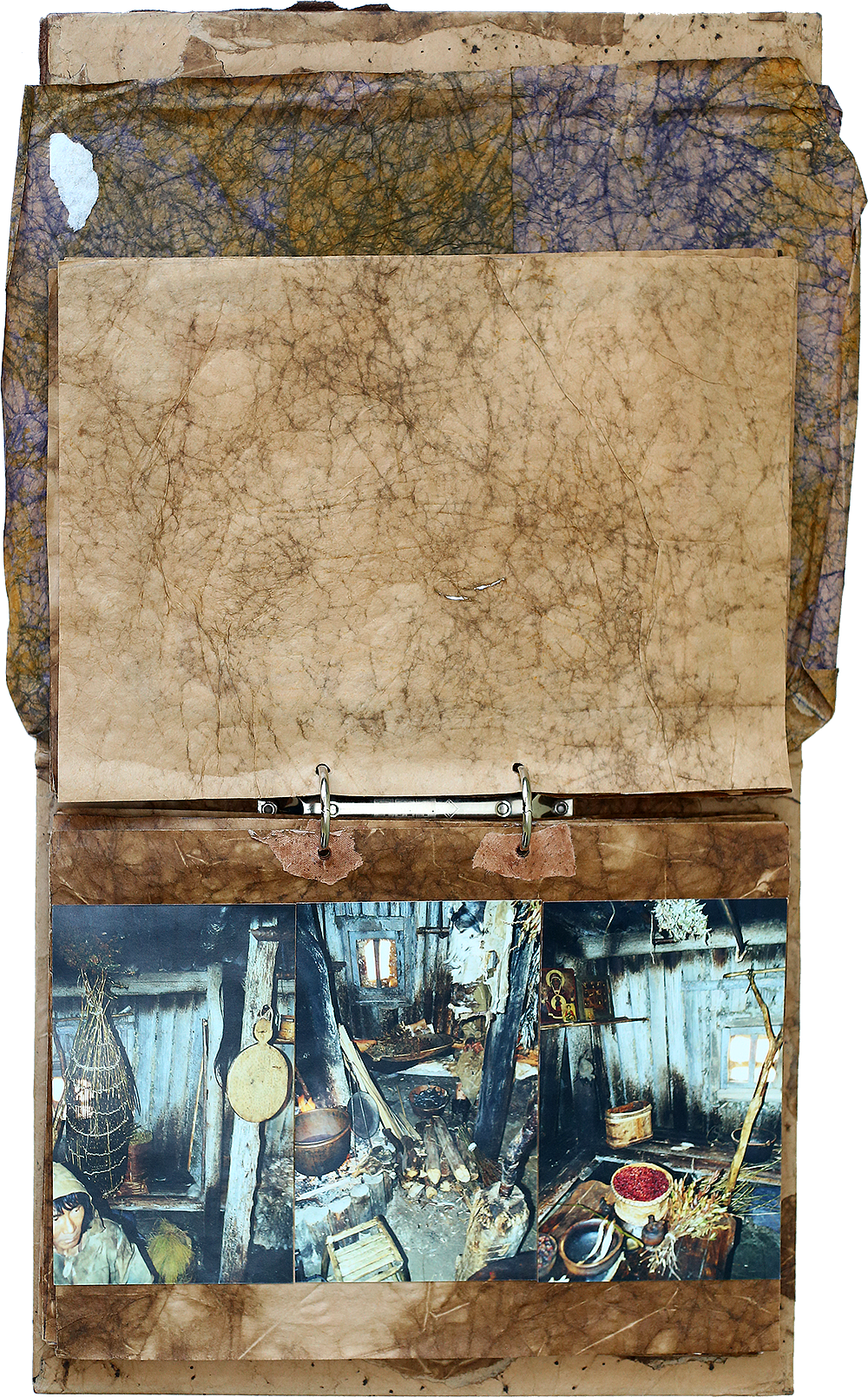

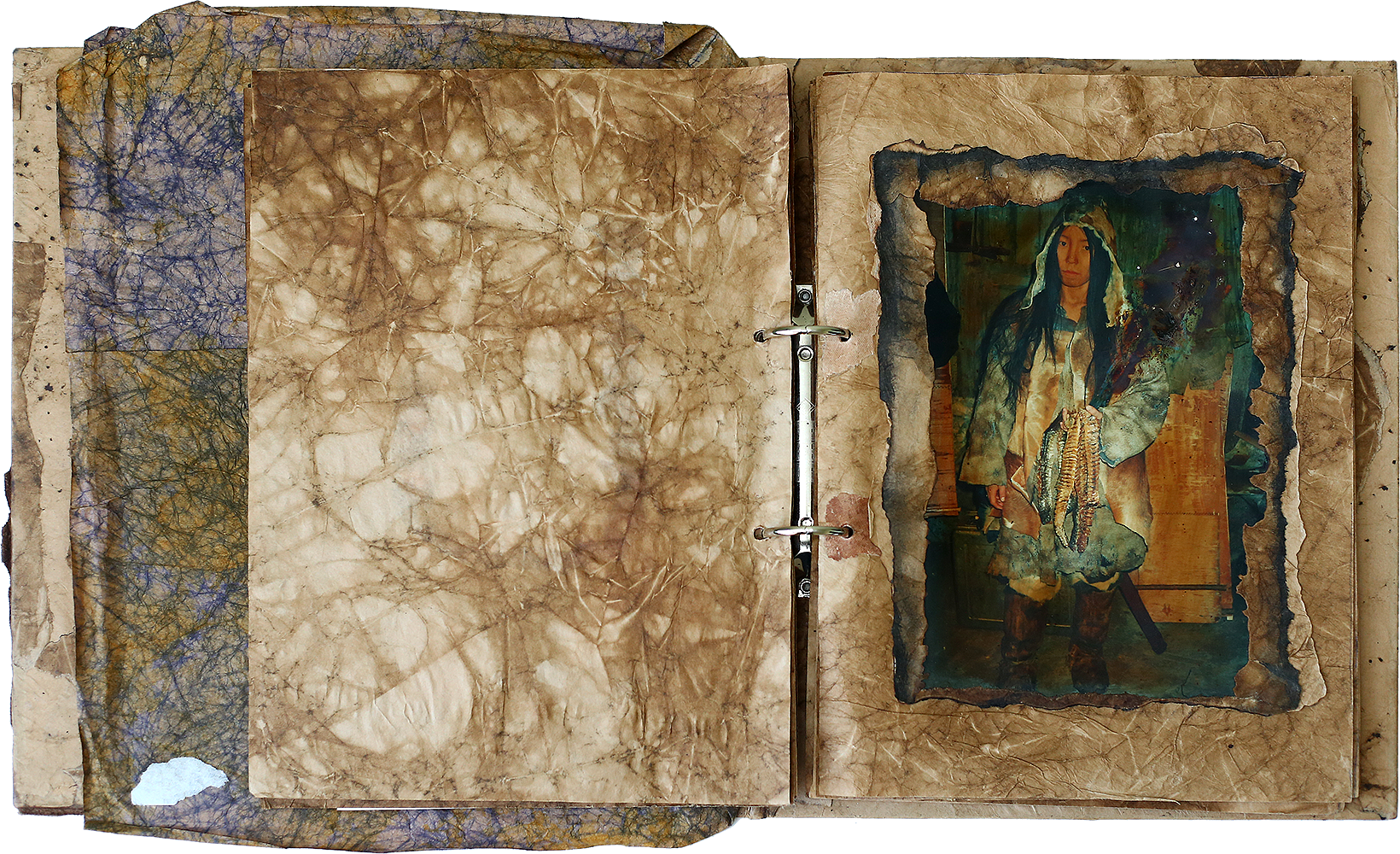

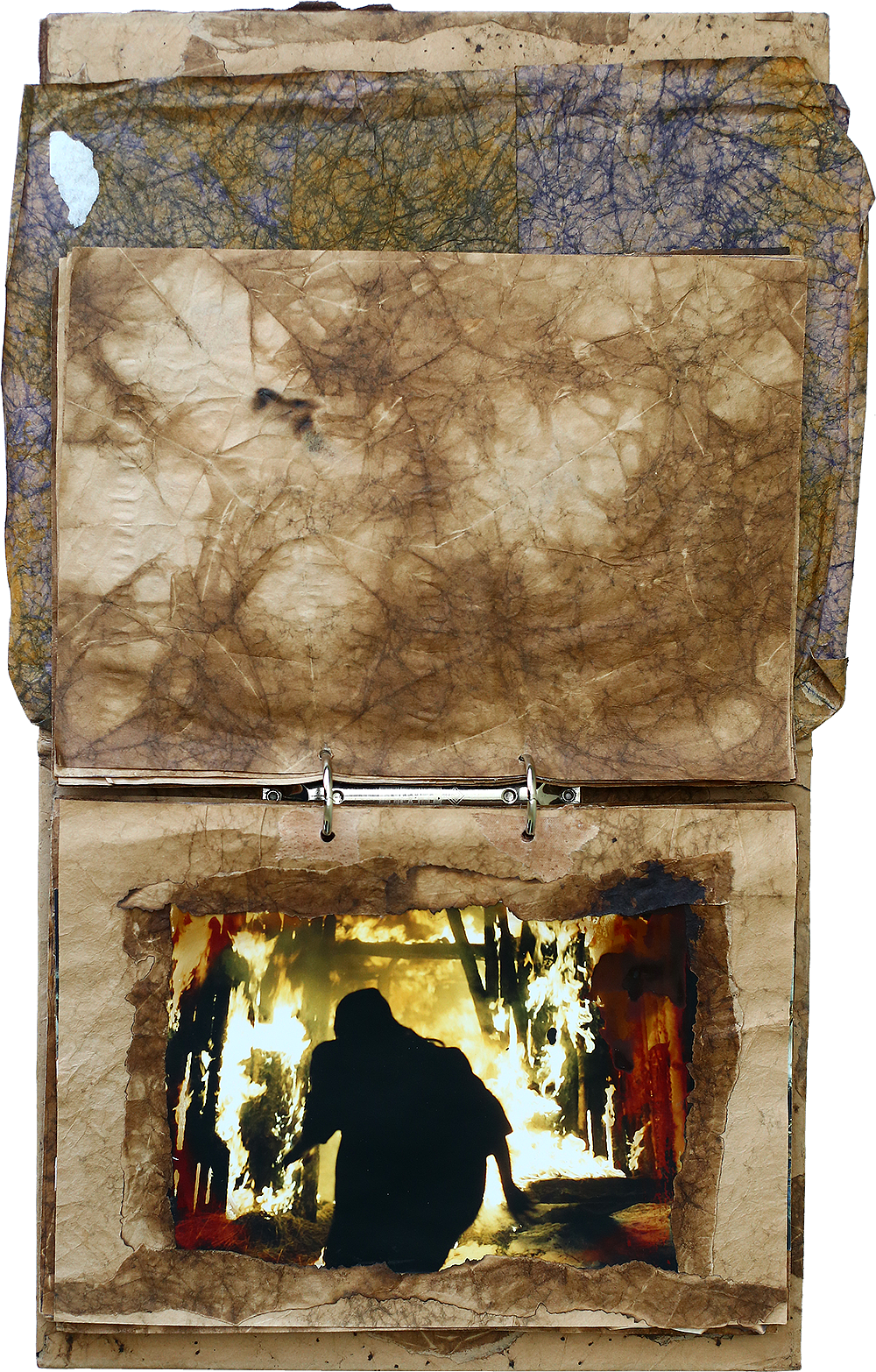

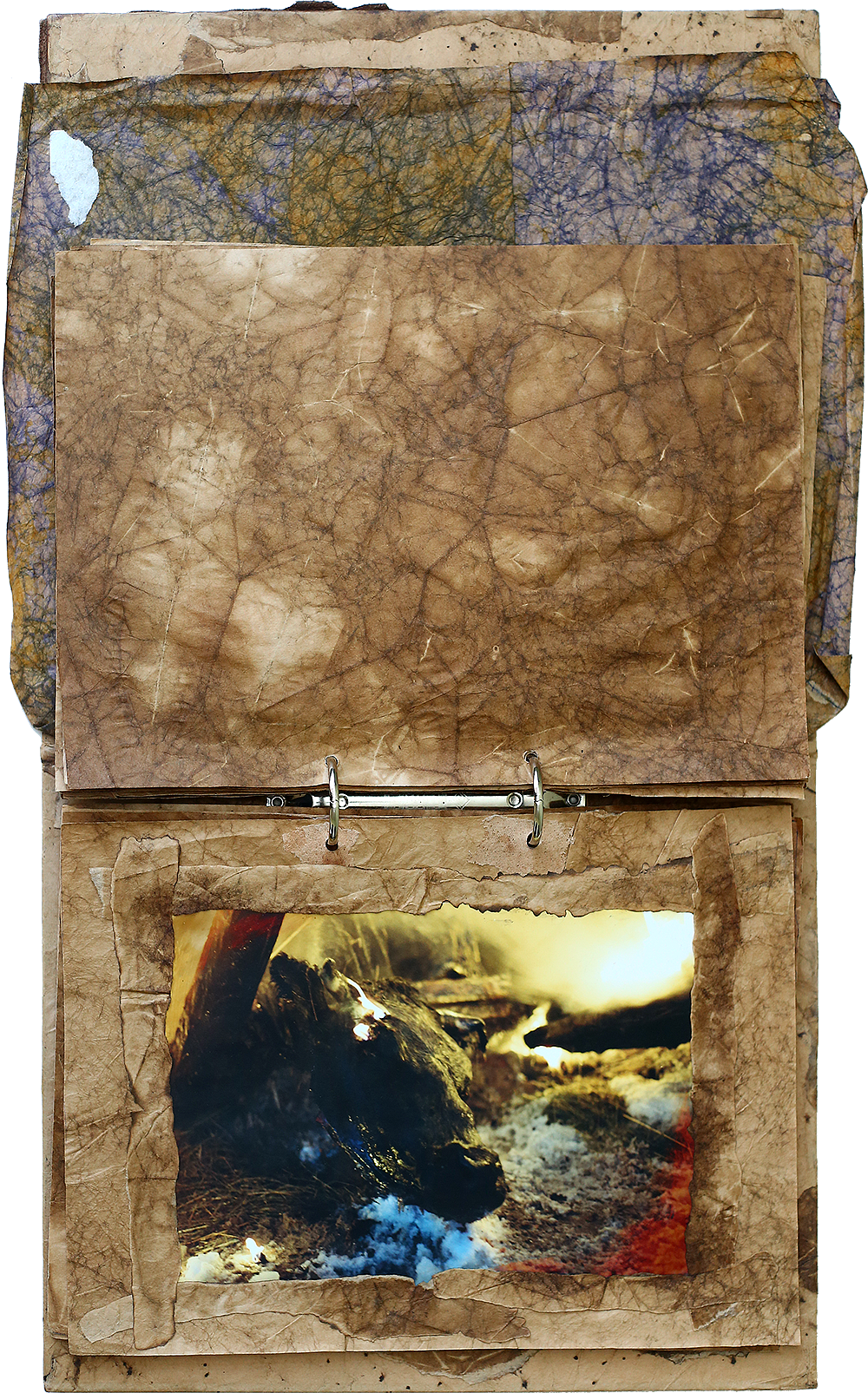

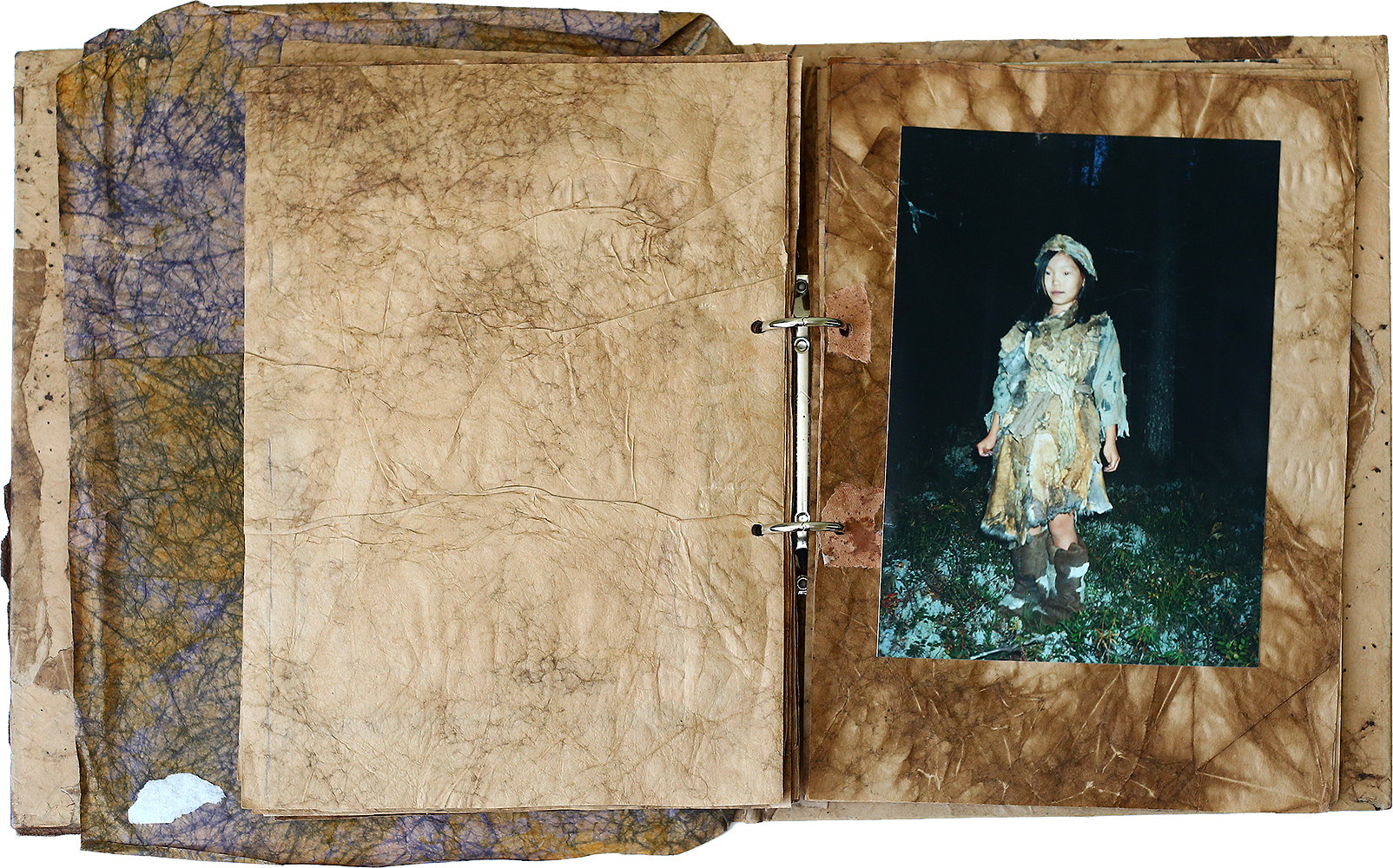

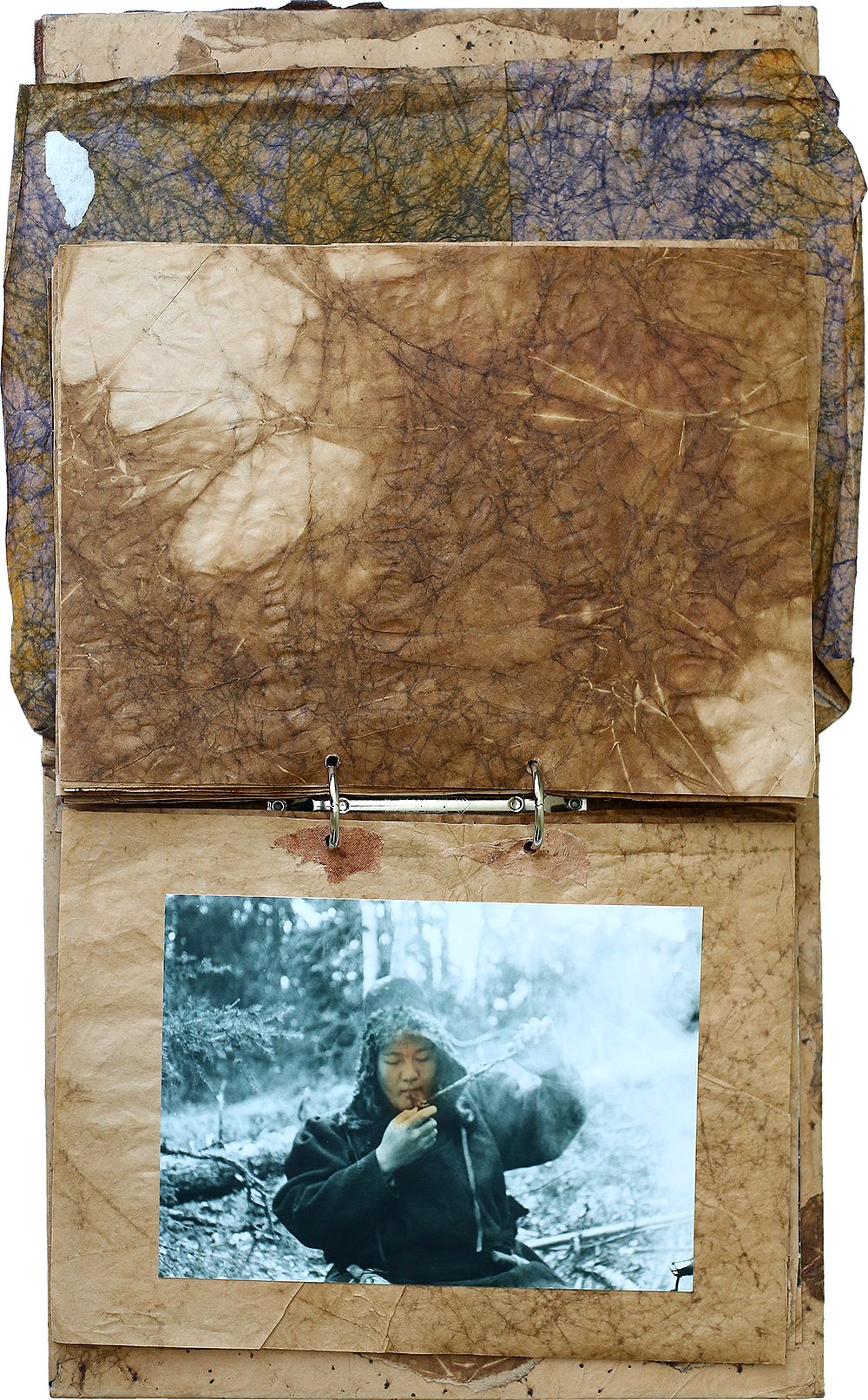

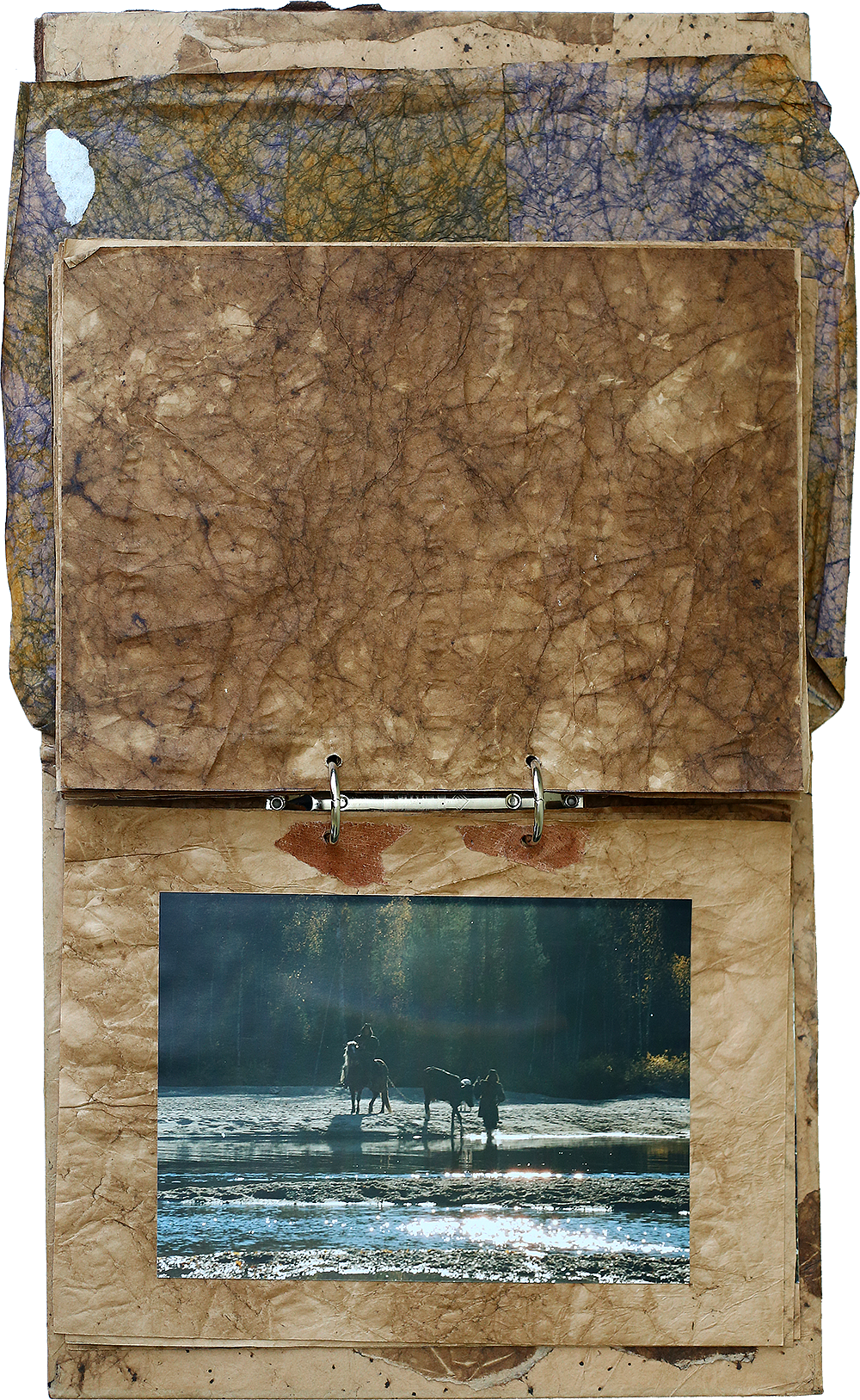

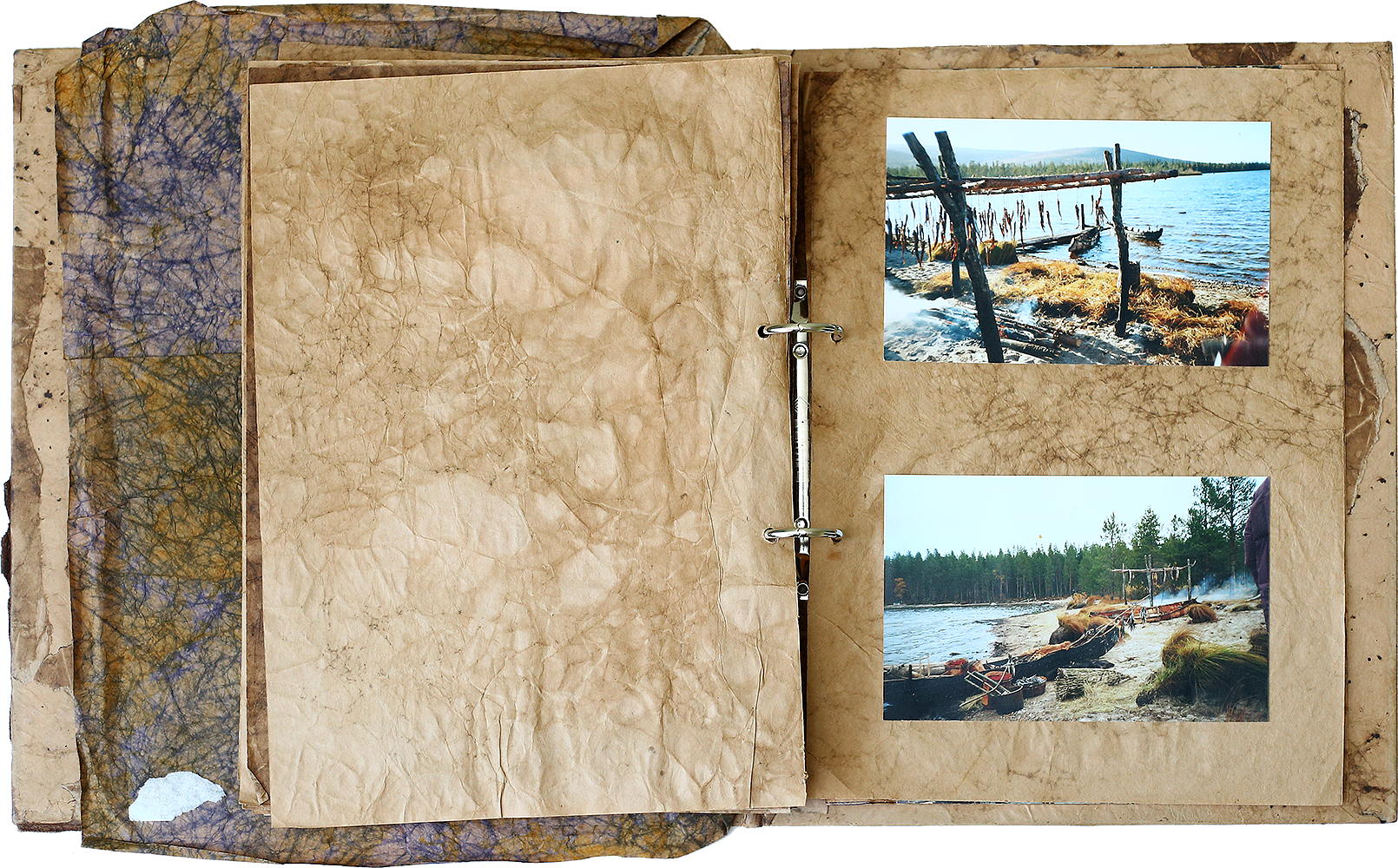

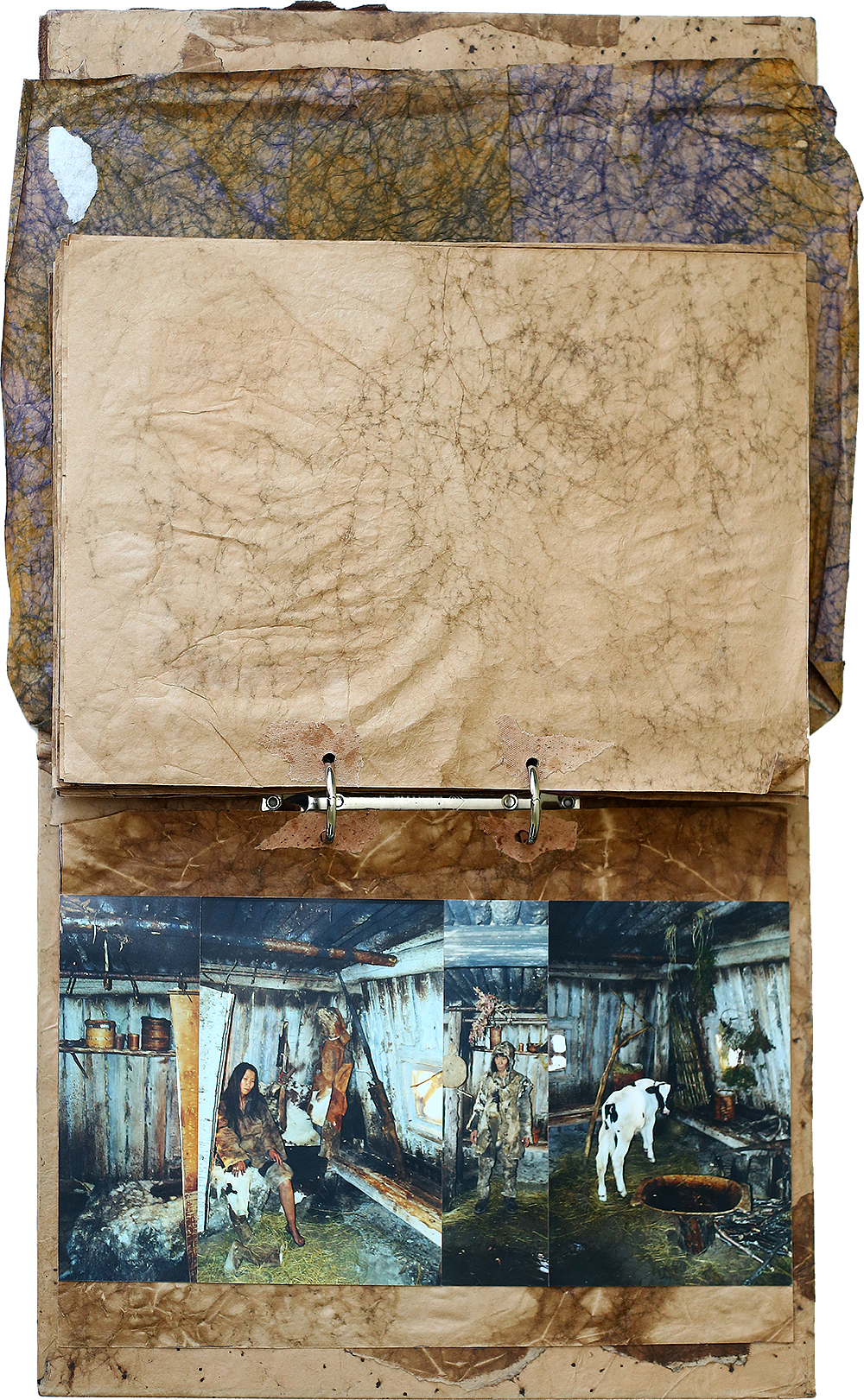

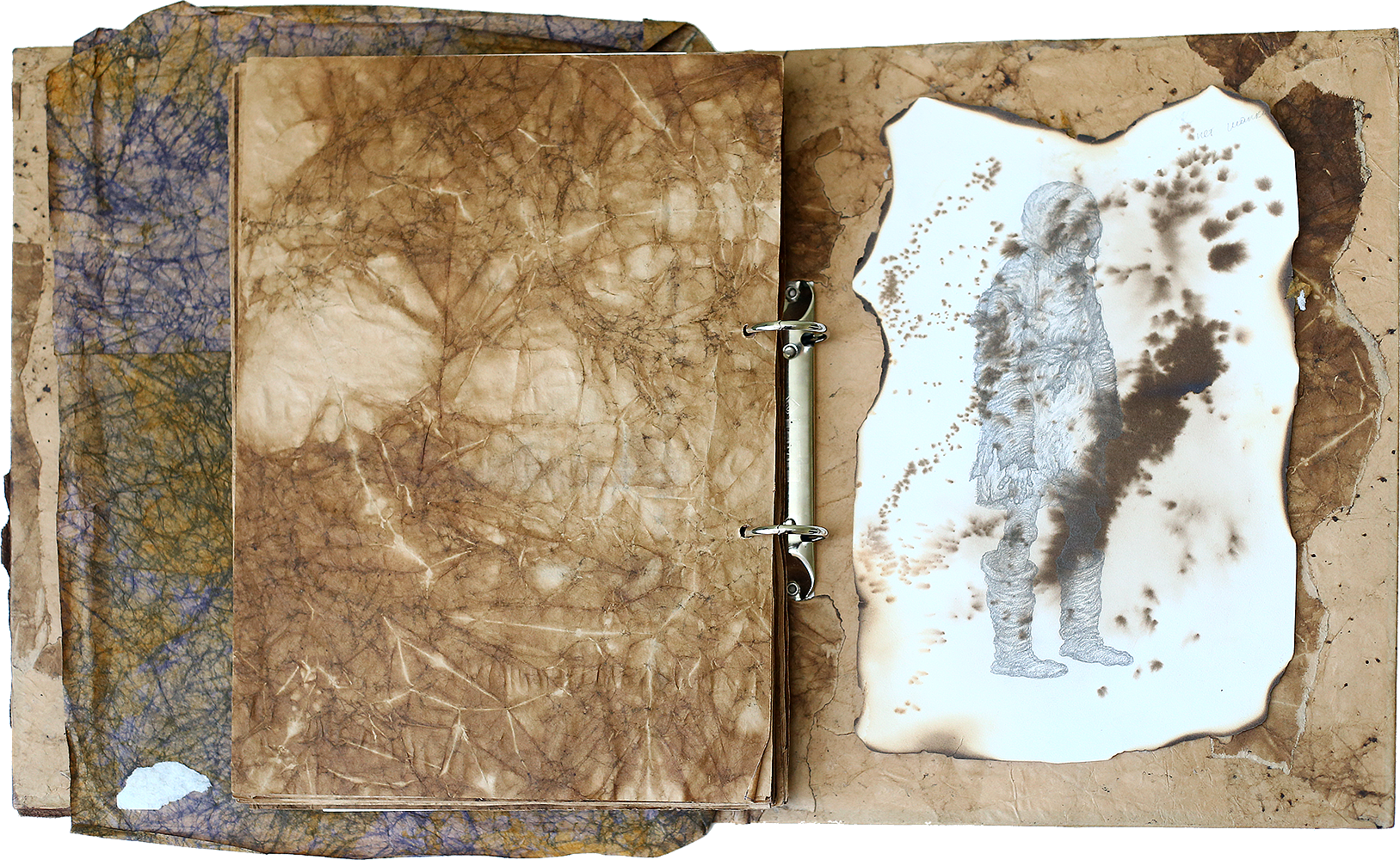

Критики отмечают, что Надежда Васильева всегда безошибочно определяет место для костюма, вещи, персонажа, транслируя зрителю замысел постановщика, но работы с Балабановым занимают в ее фильмографии особое место. Сама Васильева рассказывает: «Фильмы, действие которых происходит примерно в одно и то же время, могут иметь разное стилистическое решение. Это зависит от желания режиссера и твоего видения. В картине о Петербурге начала XX века «Про уродов и людей» нужно было передать целлулоидность персонажей, вырезанных из старых фотографий и существующих на плоскости. А в «Морфии» – ленте по мотивам одноименной повести Михаила Булгакова о враче, приехавшем в феврале 1917-го из Москвы в земскую больницу под Угличем, – хотелось добавить немного архаики, но при этом чтобы она была исторически справедливой и жизненной. ‹…› Я стараюсь использовать старые вещи. Для картины «Груз 200» побиралась по соседям на даче. Все то, что употреблялось как половые тряпки да коврики для вытирания ног, постирала и надела на актеров. Живенько получилось. Самые сложные костюмы были для фильма Алексея Балабанова «Река», о колонии прокаженных в глухой якутской тайге. Мы варили в чанах масло с салом, окунали туда мех, потом сверху мазали яйцами и овсянкой – получалась чудесная фактура».

Среди режиссеров, с которым работала художница – Семен Аранович, Владимир Бортко, Олег Ковалов, Игорь Волошин, Алексей Учитель, для «Матильды» которого организованный Надеждой Васильевой и Ольгой Михайловой костюмерный цех работал не один год. После окончания съемок часть созданных художницей костюмов была выставлена в Царскосельском дворце.

Помимо работы в кино Васильева сотрудничает с Санкт-Петербургским эрмитажным театром, Театром комедии им. Акимова и МХТ им. Чехова и преподает. Живет в Петербурге.

Анна Смертина