<...>

Выдающийся петербургский документалист Павел Коган («Взгляните на лицо», «Скоро лето», «Военной музыки оркестр») шесть лет назад тяжело заболел, и его жена Ляля — Людмила Станукинас, тоже документалист («Трамвай идет по городу», «Алиса Фрейндлих») — увезла его в Израиль, но и тамошняя медицина оказалась бессильна перед прогрессирующим параличом.

Спустя шесть лет съемочная группа Санкт-Петербургской студии документальных фильмов отправилась в Израиль. Близкое знакомство снимающих и снимаемых проясняется в первых же кадрах, когда Ляля встречает гостей, однако о том, что Коган и Станукинас — режиссеры, можно понять лишь из фотографии Павла с камерой и отдельных реплик Ляли. А о том, что документалистом является и снятый во вставном эпизоде Герц Франк, можно лишь догадываться.

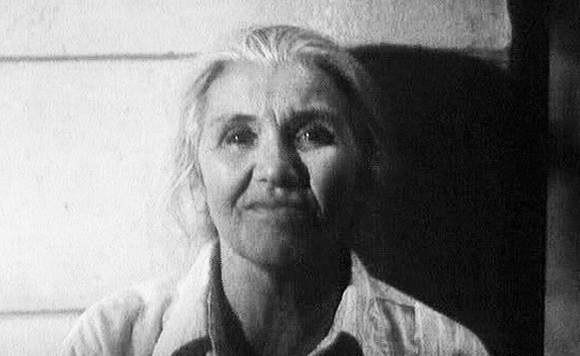

Войдя в гостиную, камера останавливается и как бы замирает, не решаясь идти дальше, — здесь, на фоне выбеленной стены с темным проемом, ведущим в глубь квартиры, туда, где неподвижно лежит Павел, и будет происходить действие, иногда с участием самой Ляли, иногда только сопровождаемое ее голосом, доносящимся из спальни. Кадр совершенно естествен и в то же время четко организован — в световом объеме зияет черная дыра, гостиная продувается ветром, на белой стене под шелест бумажных полосок извиваются тени. Одновременное контрапунктное присутствие солнца и тьмы, голоса и безгласия, движения и обездвиженности, открытости и закупоренности, внутрикадрового и закадрового пространства — трудно более впечатляющим образом спроецировать в предкамерную реальность пограничное состояние, в котором пребывает Коган, и обозначить Лялину роль, роль челнока, посредника между тем и этим мирами. Плюс неявная и, возможно, безотчетная отсылка к «Солярису», где шум таких же бумажных полосок под вентилятором в комнате Гибаряна имитировал шум листвы и где долго извивались водоросли в ручье.

Вербальная часть фонограммы фильма в основном состоит из Лялиных монологов, обращенных к камере, вернее, к стоящему за ней автору фильма, и ее внекадровых слов, обращенных к Павлу, тоже, по сути дела, монологичных, поскольку он может лишь мычать и, по-видимому, не всегда сознает происходящее. Во втором эпизоде Ляля, расчесывая неправдоподобно пышные волосы (символ жизни), говорит о том, что боится зеркал (зеркало — символ смерти). При этом ее обильная, почти кустодиевская телесность контрастирует с бесплотностью Павла, которого камера в конце концов покажет максимально щадяще, но не оставляя никаких сомнений в тяжести его положения.

Когда в фильме нет авторского текста (а здесь голос автора, неизбежно посягающий на субъектность героев, был бы решительно неуместен), это становится для режиссера довольно трудной задачей, но Косаковский справляется с ней виртуозно. В отобранных для картины Лялиных монологах ее отношения с Павлом и история его болезни создают повествовательное напряжение. И даже в отрывочных репликах («Ляля, спаси меня!» — «Я клялась, что я его вылечу». — «Когда мы приехали, он еще ходил». — «Возьми меня домой». — «Какая же ты мужественная, если не можешь мне помочь?») прочитывается нарастающий трагизм. Неожиданно осознаешь то страшное обстоятельство, что «помочь» в данном контексте означает убить. И это финал, эмоциональная кульминация фильма. Ляля плачет, затем говорит: «Это уже шесть лет...», — и к ее плачу примешивается другой, после чего мы слышим ее слова, обращенные к режиссеру: «Витенька, не плачь».

Кажется, это первый случай, когда плач доносится с обеих сторон камеры. Насколько мне известно, такие случаи бывали, но считались браком, и «лишние» звуки из-за камеры при монтаже заглушались или весь эпизод отправлялся в корзину. Косаковский оставляет этот момент в фонограмме. Интимность общения между автором и героями оправдывает брак и превращает его в одно из самых острых по выразительности драматургических решений.

<...>

Матизен В. Хочу, чтобы вы поскорей ушли. «Павел и Ляля (Иерусалимский романс)», режиссер Виктор Косаковский // Искусство кино. № 3. 1999