Алексеев Александр Александрович (5.8.1901, Казань — 9.8.1982, Париж) — художник-мультипликатор, иллюстратор книг. Родился в семье военно-морского атташе, загадочно исчезнувшего во время служебной командировки в Берлине. Воспитывался в кадетском морском корпусе. Предположительно учился в гимназии при Лазаревском институте восточных языков. Во время гражданской войны А. служил моряком на Дальнем Востоке. В 17-летнем возрасте принял решение покинуть Россию; через Японию, Китай, Индию, Египет и Англию добрался до Франции и с 1921 обосновался в Париже. Здесь в студии С. Судейкина он продолжил обучение живописи, начатое еще в Петрограде. В 1923 женился на актрисе А. Гриневской. С 1922 по 1925 работал декоратором и художником-оформителем в различных театрах: «Saint-Jeann», «Летучая мышь» Н. Балиева, «Knock» Жюля Романа, выполнял заказы для театральных постановок Жоржа Питоева, Луи Жуве, Гастона Бати, «Русского балета» С. Дягилева. По признанию самого А., техника работы театрального декоратора способствовала его увлечению графикой, гравюрой, что, в свою очередь, подтолкнуло к иллюстрированию книг, а затем привело в кино. Проживая во Франции, он продолжал развивать в эмиграции традиции русского изобразительного искусства. Хорошо был знаком с советской школой графики, высоко ценил работы В. Лебедева и Н. Тырсы. С 1926 А. уже известен как книжный иллюстратор. Его первыми работами были 4 гравюры на меди к повести «Записки сумасшедшего» Н. Гоголя — особенно любимого им писателя. В манере письма Гоголя, созвучии и музыкальности его фраз А. видел ту гармонию, к которой стремился всю свою творческую жизнь. В неменьшей степени талант иллюстратора А. проявился в оформлении книг А. Пушкина, «Слова о полку Игореве», «Братьев Карамазовых» Ф. Достоевского, а также «Дон Кихота» Сервантеса, сказок Г. Х. Андерсена, «Падения дома Ашеров» Э. По, стихотворений Ш. Бодлера, произведений А. Мальро, а позже — книг Л. Толстого и Б. Пастернака.

Первоначально, по словам А., его интерес к кино был вызван огромным желанием войти в интеллектуальную среду общества. Большое впечатление на него в это время произвели фильмы немецкого кинематографа. У А. зародились планы «проиллюстрировать» музыку. Наконец, в 1932, после просмотра фильма Бертольда Барташа «Идея», который был первой попыткой представить «ожившую гравюру» на экране, он внезапно открыл для себя огромные кинематографические возможности мультипликации, ее музыкальную стихию. Однако решительное неприятие общепринятой графической культуры 20–30-х стимулировало поиск своего собственного пути. Стремление достигнуть в выразительных средствах той степени неопределенности, зыбкости, незавершенности, которые придают особый поэтический оттенок повествованию, не лишая его в то же время предметности, заставило его заняться разработкой нового технического приспособления. В 1931 вместе со своей ученицей и помощницей Клер Паркер, ставшей впоследствии его женой, А. приступил к созданию, на первый взгляд, весьма простого изобретения — т.н. «игольчатого экрана». Он представлял собой небольшую экранную плоскость из мягкого материала, пронизанную несколькими тысячами иголок, выступавших при надавливании на 30–50 мм и повторявших форму предмета. Эффект, построенный на неровном выдвижении тел на экранной поверхности, освещенной подвижным боковым источником света, создавал необыкновенные графические возможности и световую гамму, включавшую все оттенки черного и белого цвета.

В отличие от таких мультипликаторов, как Уолт Дисней, создавших целую киноиндустрию, А. с помощью своего «экрана» мог работать в полном одиночестве и делать фильмы, «передающие полутона, дымку и нечеткие переливающиеся формы», фокусируя внимание на движущемся образе. Первой картиной, снятой на «Игольчатом экране», была «Ночь на Лысой горе» «Une nuit sur le mont chauve», 1933) на музыку М. Мусоргского. Удивительное созвучие музыкального и пластического ритмов сделало эту ленту шедевром анимационного кино и принесло режиссеру, потратившему почти два года на ее создание, чувство творческого удовлетворения. В 1935 А. поставил кукольно-игровой фильм «Спящая красавица» («Belle au bois dormant»). Не имея стабильного заработка, находясь в достаточно сложных материальных условиях, А. не мог полностью отдаться творческой работе, поэтому в дальнейшем (с 1935 по 1939) он вместе с Клер Паркер, Жоржем Виоле и др. помощниками полностью занялся подготовкой рекламных фильмов (всего было выпущено 25 рекламных роликов); они снимались экспериментальным путем, с применением «игольчатого экрана» и др. технических изобретений. Даже неполный перечень этих лент дает представление о разнообразии рекламируемой продукции: «Заводы Лингнера» («Linger Werke»), «Парад шляп» («Parade des chapeaux»), «Франк Арома» («Frank Aroma»), «Одежда от Ситро» («Vestments’ Sigraud»), «Эвианская вода» («L’eau d’Eviant»), «Литье фирмы Мартен» («Les Fonderies Martin»), «Апельсины из Яффы» («Les oranges de Jaffa»), «Газ» («Gaz») и т.д.

В 1940 А. вместе с Клер Паркер эмигрировал в США, где продолжал работать в области рекламы, временами используя свое изобретение. Так, в 1943 в Канаде на «игольчатом экране» был снят интересный экспериментальный фильм «Мимоходом» («Enpassant»).

В 1949 А. возвратился во Францию, продолжив работу в качестве иллюстратора и создателя рекламных роликов. Однако заряд его творческой энергии искал новых возможностей применения. С 1947 по 1951 А. стал проводить эксперименты с новым техническим приспособлением для постановки мультипликационных фильмов, назвав этот метод «тотализацией иллюзорных твердых тел»: движущийся по сложной кривой (посредством системы маятников) источник света снимается покадрово с длительной экспозицией. С помощью этого изобретения был создан способ киносинтеза трансформирующихся объемных геометрических фигур задолго до появления компьютерной графики. С 1951 по 1964 методом «тотализации», который предоставлял режиссеру, мультипликатору колоссальные, невиданные доселе возможности для передачи всего многообразия форм движения, было снято около 20 рекламных роликов, в основном по заказу фирмы «Cocinor». Наиболее известные среди них «Дым» («Fumees», 1 951), «Истинная Красота» («Pure Beaute», 1954), «Сок земли» («La Seve de la Terre», 1955).

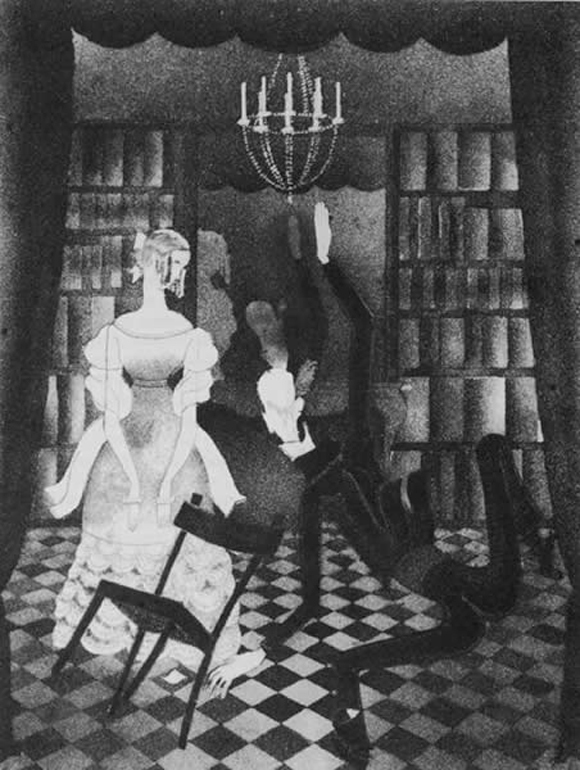

В начале 60-х мастерство и авторитет А. в кинематографическом мире были признаны настолько, что он получил от «Cinema Nouveaux» предложение снять игровой фильм на «игольчатом экране». При абсолютной свободе в выборе сюжета оговаривалось лишь одно условие это должна была быть экранизация литературного произведения. А. решил, осуществить свою давнишнюю мечту «оживить Гоголя на экране», остановив свой выбор на по вести «Нос». Этот фильм рождался из ностальгических воспоминаний детства о столь дорогом ему Петербурге и давал выход непреходящей с годами страсти А. к импровизации. Возможности «игольчатого экрана» позволяли передать все нюансы и богатство движения, варьировать цветовую гамму и достигать того эффекта поэтической ирреальности в фильме, который находил полное художественное соответствие литературному источнику. Будучи принципиальным противником речевого озвучивания анимационного фильма, А. стремился найти этому необычному зрелищу адекватное музыкальное оформление. Поиск нетрадиционных путей свел его с весьма своеобразным музыкантом. Композитор Хай Мин в процессе просмотра фильма с собственного голоса записывал на магнитофон музыкальную импровизацию, которая впоследствии была аранжирована и исполнена на фольклорных инструментах Востока. Непривычный экзотический музыкальный фон в еще большей степени усиливал эффект таинственности, загадочности, волшебства, который завораживал зрителя и полностью погружал его в гоголевский фантастический мир. Очередной кинематографический эксперимент А. увенчался грандиозным успехом: фильм получил всемирное признание и вошел в золотой фонд мировой кинематографии. Впоследствии с помощью «игольчатого экрана» будут сняты фильмы, снискавшие А. мировую славу: пролог и эпилог к фильму «Процесс» («Le Proces, 1962, реж. О. Уэллс по роману Ф. Кафки), «Нос» («Nez», 1963), «Картинки с выставки» («Tableaux d’une expositlon», 1972), «Три темы» («Trois Themes», 1980) — два последних на музыку М. Мусоргского.

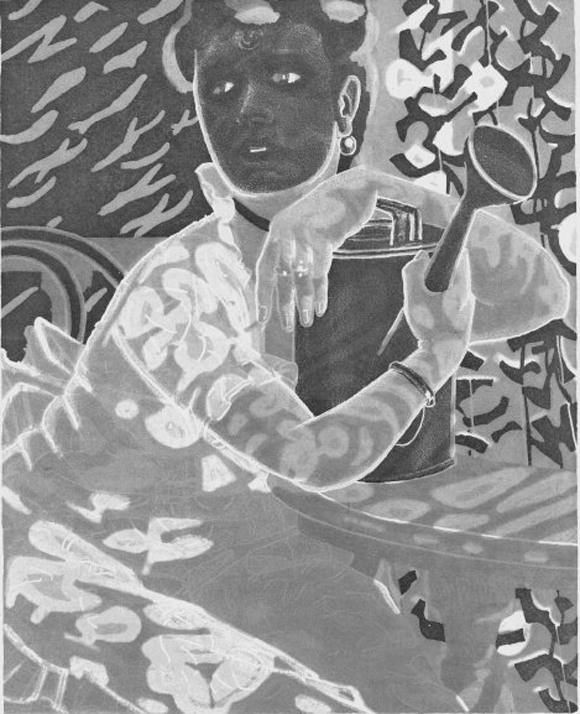

В творчестве А. всегда удачно сочетались две стороны его таланта: работа гравера вдохновляла на поиск новых технических возможностей в мультипликации, а как художник-мультипликатор он был одержим идеей придать своим гравюрам максимальную выразительность, тонко и точно передать момент движения, пластику тела. Оставаясь всегда истинным мастером, А. стремился не просто проиллюстрировать отдельные сюжетные моменты литературного произведения, но отразить индивидуальные творческие черты писателя, образность его языка, дух и колорит его книги. В послевоенные годы наиболее крупной и долговременной (более 7 лет) работой в этом направлении было создание 120 гравюр к роману «Анна Каренина». Используя все новшества технического характера, которые в основном являлись его собственным изобретением, он завершил к началу 50-х свой уникальный труд. С точки зрения самого А., оформление книг Л. Толстого, мысль которого, как правило, имела весьма абстрактную форму выражения, представляло для художника в плане изобразительности наибольшую сложность. Однако ему удалось блестяще справиться и с этой задачей.

В работе иллюстратора он видел много сходного с творчеством режиссера, считая книгу своеобразным спектаклем. В 1959 А. создал уникальный цикл иллюстраций (202 рисунка) к роману Б. Пастернака «Доктор Живаго». Используя В качестве графической основы «игольчатый экран», он средством мультипликации создал нерукотворную книжную графику, как бы сведенную с экрана. Пользовался А. и фотоспособом, т.е. соединением изобразительных наслоений, тем, что в кино называется двухкратной или многократной экспозицией. Конструируя книгу как кинематографист (каждая последующая иллюстрация являлась развитием предыдущей и основой для последующей), он внес в понятие книги элементы кинематографа и стал в этой области первооткрывателем.

У А. была долгая творческая жизнь, однако смерть Клер Паркер (1981), столь близкого ему человека и бессменного помощника, роковым образом сказалась на его физическом состоянии. Менее чем через год он скончался. В 1989 его дочь, художница Светлана Алексеева-Роквел, передала Музею кино в Москве часть архива своего отца и копии Некоторых его фильмов. К сожалению, мастерская художника была продана в 1991. Письмо российского режиссера-мультипликатора Ю. Норштейна министру культуры Франции с просьбой сохранить ее в качестве музея пришло с опозданием.

Творчество А. было заметным явлением в культуре Франции. Его называли «инженером и теоретиком» французской мультипликации. Вместе с тем нельзя не согласиться с киноведом Андре Мартеном, считавшим, что «такой тип кинематографиста, художника и гравера, а также математика и механика столь уникален, что трудно определить его место, квалифицировать его творчество...». Таланты подобного масштаба минуют границы пространства и времени.

Гиоева Т. Александр Алексеев // Золотая книга русской эмиграции. М., 1997. С. 151–152.