(Бетти Глан с 1930 по 1937 была директором и художественный руководитель Центрального парка им. Горького — прим. «Ч»)

В конце мая 1934 года в середине дня позвонили со студни «Мосфильм». Приятный мужской голос вежливо спросил, можно ли приехать в парк [Горького] в ближайшие час-два по важному делу. Вскоре в кабинет вошли двое мужчин. Один из них, постарше, с живыми глазами под густыми бровями, представился первым: Александров Григорий Васильевич, кинорежиссер. Вторым был оператор Нильсен.

— Просьба у нас к вам большая, — начал Александров, — мы работаем над новым фильмом и первые кадры должны быть засняты в летнем цирке, типа вашего «Шапито». Но есть одно обстоятельство, которое требует вашего особого разрешения — нам необходимо на время съемки «загрязнить» площадь у цирка. Мы ведь будем снимать американский парк, а там в городских парках повсюду валяются бумага, окурки, разный мусор. Я был в Америке, знаю. Над нами посмеются, если мы покажем этот эпизод по-иному. Даю слово, что после съемки я сам прослежу за тем, чтобы и площадь у цирка и аллея были убраны...

Я уже оправилась от легкого шока после неожиданного предложения и сказала, что уж теперь-то я точно знаю: американские парки действительно выглядят иначе, так как буквально на днях нас посетила группа американских женщин, и, походив по аллеям, они спросили, — специально ли для них так вычищен парк?

С этой встречи началось наше знакомство, перешедшее потом в добрую, долгую дружбу и с Григорием Васильевичем, и с Любовью Петровной Орловой.

Любовь Петровну я увидела через несколько дней, после описанного разговора. Снимался эпизод, когда Марион — Орлова под крики и свист расистских молодчиков бежит с малышом-негритенком из летнего цирка.

Съемка прошла удачно. И через несколько дней на аллее и на площади у цирка все выглядело, как прежде.

Может быть, этим и ограничилось бы мое общение с Александровым и Орловой, но нас крепко связало одно общее дело.

Я уже несколько лет мечтала о создании грандиозного открытого кинотеатра с огромным экраном для тысяч зрителей. Эта идея зародилась еще в 1930 году во время массовой инсценировки в честь XVI съезда партии, когда был применен огромный теневой экран. Увидев, какое большое впечатление он произвел на зрителей, я подумала, что настоящий киноэкран таких же размеров дал бы нам возможность систематически показывать фильмы, а также использовать кинопроекцию для массовых театральных постановок и тематических праздников. Мечты и мысли приходили одна увлекательнее другой. Но в ту пору, в годы первой пятилетки, когда только начиналось производство отечественной киноаппаратуры, такие замыслы справедливо считались плодом буйной комсомольской фантазии.

Но мы вернулись к ним через некоторое время, когда в 1933 году был выстроен Зеленый театр, оборудованный первоклассной радиоаппаратурой.

О своих планах я рассказала Александрову и Орловой. Им очень понравилась идея суперэкрана, открывающая новые перспективы в развитии кинематографии. Александров посоветовал мне обратиться в научно-исследовательский кинематографический институт к профессору Е. М. Голдовскому, которого охарактеризовал как лучшего конструктора киносооружеиий, и попросить его обдумать идею создания такого экрана. «Я и сам позвоню Голдовскому, — пообещал он, — и охотно буду помогать в реализации этого замечательного замысла».

Вскоре я пригласила в парк профессора Голдовского с группой инженеров, показала им Зеленый театр, попросила помочь. Они несколько охладили мой пыл сказав, что аппаратуры, которая может работать на большом расстоянии от экрана у нас пока нет. Нужна импортная. Это первая трудность. Вторая — определить место для кинобудки. Чем дальше она будет отстоять от экрана, тем сложнее техническое решение задачи, а ставить ее в середине амфитеатра не позволяет архитектура. И третья трудность-обеспечить хорошее звучание и синхронность света и звука — это особенно сложно при значительной удаленности экрана от киноаппарата.

Что ж, доложили обо всем руководству. И как же велика была наша радость, когда МГК ВКП(б) и Моссовет поддержали идею о киногиганте и обратились в Правительство с ходатайством о приобретении за рубежом нужной аппаратуры. В начале 1936 года мы получили особый кинопроектор. Успешно решилась и сложнейшая проблема озвучивания 20-тысячного открытого зала.

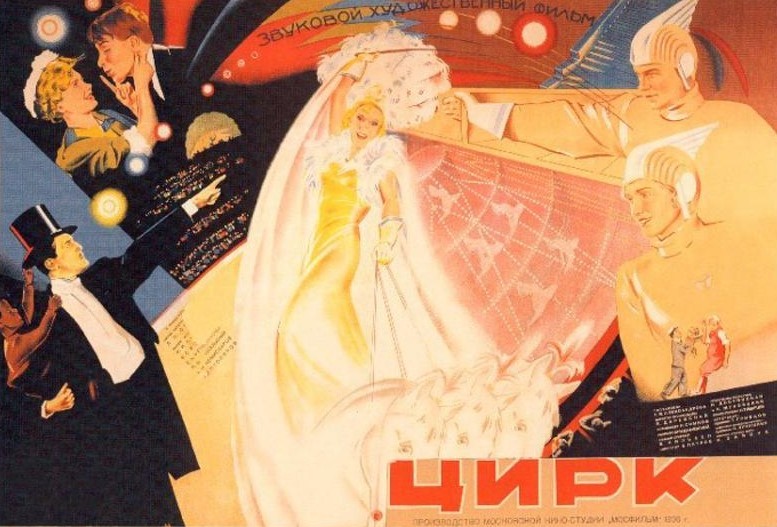

Был у нас с Александровым и Орловой тайный «сговор» — показать премьеру «Цирка» на открытии нашего кинотеатра-гиганта.

Но было столько трудностей и препятствий и у него с фильмом, и у нас, что мы подчас теряли веру, но как подлинные оптимисты снова обретали ее и стремились к заветному финишу.

Наконец, в начале мая 1936 года, все проверив и убедившись в готовности на обоих «фронтах», мы решили с Александровым обратиться к руководителю Госкино Б. Шумяцкому с предложением показать «Цирк» в течение нескольких дней в новом кинотеатре. Сначала Шумяцкнй категорически воспротивился:

вы, мол, сорвете нам эксплуатацию дорогого фильма, еще неизвестно, как он будет выглядеть на этом экране. Лишь вмешательство горкома партии помогло нам убедить руководителя Госкино, который, кстати говоря, и сам, дважды посмотрев потом фильм в парке, признал, что был не прав.

Наступил, наконец, долгожданный день, вернее вечер.

29 мая 1936 года 20 тысяч москвичей заполнили ряды празднично украшенного Зеленого театра. Первое, что поразило всех, это серебристый экран высотой в трехэтажный дом в глубине сцены. Его площадь была 170 м2, в шесть с лишним раз больше обычной!

Погас свет. Невероятно длинный серебряный луч прорезал темноту над головами сидящих. Необычный экран ожил, засветился. Сначала по нему поплыли огромные буквы титров, а затем зазвучали как будто даже и не очень громкие, но удивительно внятные, прекрасно различимые голоса актеров.

В огромном зале — напряженная тишина. На экране — панорама парка с летним цирком, из которого прямо на публику бежит, прижав к себе черного ребенка, актриса Марион Диксон — Любовь Орлова.

По многотысячному залу пронесся шквал аплодисментов. А когда пошли заключительные кадры фильма и зазвучала песня Дунаевского «Широка страна моя родная», все 20 тысяч зрителей поднялись с мест и, подняв руки над головой, зааплодировали. С того майского вечера песня, первые такты которой много лет звучат в эфире как позывные великой Страны Советов, живет в нашем народе.

С последними звуками мелодии на сцене Зеленого театра появились как бы сошедшие с экрана герои — исполнители основных ролей. Они показали ключевые эпизоды фильма. В этот вечер родился и новый жанр — «театрализованная кинопремьера».

На следующий день газеты отметили выдающийся успех нового фильма в новом кинозале.

«Такого успеха не знал еще ни один кинотеатр мира, — писал Ю. Жуков в „Комсомольской правде“. — Вы сидите в огромном зале, стены которого шумят зеленой листвой вековых деревьев, над вами прозрачный синеющий купол вечернего неба, над вами и вокруг вас сверкают звезды — вы видите огни неба и огни Москвы, раскинувшиеся далеко за рекой. Вы дышите чудесным свежим воздухом... Трудно на словах передать впечатление от этого замечательного театра. Приходите, посмотрите».

И люди приходили, смотрели и неизменно восхищались.

Успех «Цирка» еще больше сдружил меня с Александровым и Орловой. Помимо деловых встреч, мы виделись и дома — у меня на Сивцеве Вражке, и у них — сначала в уютной квартирке на улице Герцена, а позже — в большой и просторной на улице Немировича-Данченко. Там у Александрова был свой рабочий кабинет со множеством книг и фотоальбомов, а в них — редкостные снимки с Чарли Чаплином, Эйзенштейном и другими деятелями мирового кино. Были даже магнитофон и другая заморская техника, для нас тогда диковинная.

Иногда Григорий Васильевич и талантливый комедиограф Николай Эрдман обсуждали замыслы или читали сценарии будущих фильмов, а порой Исаак Осипович Дунаевский, любимый композитор Александрова и автор музыки к большинству его фильмов, играл и напевал свои новые песни.

Весна 1947 года. У рояля Дунаевский. Он впервые, волнуясь, показывает своим друзьям сочиненную к фильму «Весна» песню. Негромко напевает, заглядывая в стоящие на пюпитре стихи В. И. Лебедева-Кумача — не успел выучить наизусть. Любовь Петровна сразу подхватывает мелодию, затем включаемся мы с Григорием Васильевичем, и вот уже хором:

«Товарищ, товарищ,

В труде и в бою

Храни беззаветно

Отчизну свою...»

Кончили петь и дружно зааплодировали композитору. Мы первыми поздравили его с удачей!

Мужчины вышли покурить. Мы остались вдвоем с Любовью Петровной, и я спросила у нее, как она умудряется при такой сумасшедшей жизни — съемки, концерты, встречи, гастроли — так прекрасно выглядеть, в чем секрет ее «вечной молодости». Любовь Петровна добросовестно перечисляет: режим, диета, сон, гимнастика и спорт, массаж, а самое главное... иметь такого мужа, как Гриша!

О Любови Орловой написано много. Мне же хочется подчеркнуть одну грань ее индивидуальности — редкостное трудолюбие, высокую ответственность в работе над любой ролью.

Однажды мне довелось стать свидетельницей одного из преодолений «барьеров» (так, шутя, называла Орлова трудности). Как-то весной 1935 года Любовь Петровна позвонила мне и попросила хоть на часок заехать к ней. Приехав, я застаю ее расстроенной и взволнованной. На столе лежит раскрытая английская книга, англо-русский словарь и тетрадь.

— Вот сижу, мучаюсь. Ведь я должна не только говорить по-английски, как настоящая американка, но и акцент у меня должен быть «американский», когда я в роли по-русски говорю. А мне кажется, что у меня ничего не получается — путаются эти два говора. Не послушаете ли вы меня? Здесь нужен точный слух.

Я сказала, что, конечно, послушаю, но не как «специалист», а как простой будущий зритель.

Она произнесла несколько фраз по-английски, а затем по-русски с тем милым акцентом и грассированием, которые так естественно звучали потом в фильме.

Это был тот редкий случай, когда Орлову необходимо было подбодрить. Впрочем, я была вполне искренней, сказав ей, что «зритель» воспринял ее речь как органичную. Любовь Петровна повеселела. И тени премьерства не было в ней. Внимательная к чужим нуждам и бедам, она была очень скромным человеком.

Любовь Петровна стала мне еще милее, когда я узнала об ее удивительном отношении к матери. Однажды, когда заканчивалась съемка, я предложила подвезти ее домой.

— Я буду вам очень признательна, если вы меня подвезете на Гоголевский бульвар, в Нащокинский переулок, к маме, обрадовалась Любовь Петровна. Я стараюсь каждый день ее навещать и, как могу, помогать, а вчера заехать не удалось, и она, наверное, огорчилась и встревожилась.

Казалось бы, что такого? — естественное чувство, дивиться нечему. Но я видела, как самоотверженно, не считаясь со временем, работала Орлова, какими напряженными были ее дни, как многим была она необходима, и

не могла не оценить такой дочерней привязанности.

Иногда нам удавалось выкроить попозже вечером часок для встречи. У Григория Васильевича был небольшой, но очень приятного тембра баритон. Он пел, аккомпанируя себе на гитаре, привезенной из Мексики, старинные индейские и современные мексиканские песни, которые выучил во время поездки с Эйзенштейном в середине 20-х годов в Америку и Мексику. Мы слушали хорошие пластинки — Шаляпина, Собинова, Нежданову, Панину и

популярных западных певцов — Мориса Шевалье, Марлен Дитрих, Йозефа Шмидта, Еву Бандровску-Турску и Яна Кепуру. Иногда танцевали под модные тогда ритмы — танго, фокстроты, вальсы-бостоны, румбы.

Позднее Александров оказал мне как главному режиссеру водного карнавала фестиваля 1957 года помощь в его организации. Он построил и оснастил плот «Кон-Тики», который проплыл по Москве-реке. Эпизод с «Кон-Тики» Александров включил в свой документально-художественный фильм «Рождение человека».

В конце 1957 года Александров пригласил меня на просмотр этой картины. Среди гостей был американский писатель Митчел Уилсон, автор известного у нас романа «Брат мой, враг мой». Ему понравился фильм, особенно водный праздник на Москве-реке и «неожиданные» кадры с «Кон-Тики».

В 1966 году нас снова свел «Цирк»: отмечалось 30-летие со дня его первого показа в Зеленом театре. Постановочная группа пригласила меня принять участие в юбилейном вечере в кинотеатре «Художественный». По традиции, выступали авторы картины, актеры, известные деятели кино. Я рассказала о создании «Киногиганта» и о первой демонстрации в нем знаменитого впоследствии фильма.

Современные зрители так же тепло и восторженно приняли «Цирк», как и первые зрители Зеленого театра. Так же горячо хлопали Свердлину, Михоэлсу, Канделаки, Володину, когда они бережно, с колыбельной песней на разных языках, передавали друг другу спящего малыша-негритеночка.

Сбылось пророчество, высказанное 30 лет назад: этому фильму суждена долгая, счастливая жизнь.

Я храню программку этого вечера с добрыми словами, написанными на ней: «Дорогой Бетти Николаевне, всегда любимой и уважаемой, в память нашей дружбы. Ваши Любовь Орлова, Григорий Александров».

Глан Бетти. Мы действовали сообща. — В кн. Глан Бетти. Праздник всегда с нами. М.: СТД. 1988.