Р. Юренев[1]: Первое, на что хотелось бы обратить внимание — это чрезмерная жестокость многих сцен. Я понимаю, что и вольница, и ее преследователи, и каратели не в бирюльки играли, но сцены расправы Разина с безоружными пленными в Астрахани, смачные удары топоров и сабель, надругательство над раненым Прозоровским, так же как и подробнейшее описание дыбы, огненной «бани» и других страшных пыток над Разиным — кажется мне чрезмерным. Их читать трудно, а видеть будет нестерпимо. Жестокость можно показывать и менее лобовыми средствами.

Модное стремление молодых режиссеров к натуралистическому показу жестокостей, убийств, пыток, членовредительства испортило многие талантливейшие сцены в фильме А. Тарковского «Андрей Рублев». Понимая, что исторические события бывали подчас весьма суровы, что изображать их в идиллическом стиле Билибина или английских прерафаэлитов нельзя, я все же хотел бы предостеречь Шукшина от излишнего любования жестокостями, ранами, смертями, кровью. Чрезмерное обилие всяких ужасов на экране может сделать фильм нестерпимым зрелищем и, что еще хуже, может создать извращенный образ народа.

Русские, даже бунтари, даже вольные разбойнички, не были чингизхановскими истребителями всего живого — они знали и великодушие, и жалость.

Смягчая жестокие сцены, я смягчил бы и язык. Уж слишком много матерщины, ерничества. Конечно, разинцы не были институтками, но столь упиваться грубостями — не стоит. Смягчая жестокость и грубость, я бы увеличил количество и значимость лирических, тихих, спокойных сцен, ввел бы не только озорные, но и печальные, протяжные русские песни. Сцены бурного действия — бои, праздники, погони — нуждаются в перебивках, в контрастировании сценами раздумий, спокойствия, может быть, даже нежности. Это сделает сценарий более гибким композиционно, а образ русского народа — более богатым и привлекательным. ‹…›

Я далек от мысли вкладывать в уста Разина революционные или народнические лозунги, но показать антикрепостнические причины его восстания надо отчетливее. Ведь широкая народная поддержка Разина была обоснована растущим сопротивлением политике Алексея Михайловича, планомерно закрепощавшего крестьян. Разину предшествовали соляной и медный бунты. Недовольству крестьян вторили и горожане, допекаемые финансовым гнетом. Одним из важнейших непосредственных поводов к восстанию было Соборное уложение 1649 года, установившее бессрочное право сыска беглых крестьян. Тысячи голодных, ожесточившихся крестьян, бежавших на Волгу и Дон от закрепощения, и дали такой размах движению Разина. Казачество также отстаивало свои вольности, но, как это правильно показано в сценарии, входило с царем в сложные взаимоотношения, пользовалось поддержкой царя и искало примирения с ним. Беглым же выхода не было. В сценарии это показано очень смутно, неясно. ‹…›

Сценарий начинается с возвращения Разина из Персии с награбленным добром. И, так как в сценарии недостает персонажей и эпизодов, показывающих безвыходность положения крестьян, угрозы рабства, произвол и жестокость царских наместников и воевод, — движение Разина можно понять как грабительское, разбойничье, а не освободительное. Неоднократные ретроспекции (возвращение в прошлое), к которым прибегает автор (особенно во второй части сценария), можно и нужно использовать для показа связей атамана с беглыми крестьянами. Воспоминания о крестьянине, давшем денежку для святого Зосимы — в этом смысле недостаточно. ‹…›

Сцена в церкви, когда Разин рубит иконостас, — неверна. Вряд ли Разин мог пойти на такое кощунство, а если б и пошел, — это отвратило бы от него войско. ‹…›

Игра в карты, по-моему, — анахронизм. Играли в бабки, в зернь, в шахматы. Карты пришли к нам с Запада, вероятно, позднее, в петровские времена, и, во всяком случае, не могли проникнуть так глубоко в народ. ‹…›

Т. Соколовская, член сценарно-редакционной коллегии[2]: Я никак не могу «пережить» в этом сценарии описания зверств, хруста костей, потоков крови, порожденных самим Степаном Разиным. Есть, как видно, какой-то предел в показе злодейских действий героя, после которого невозможно сохранить к нему ни уважения, ни сочувствия. Есть необратимость процесса восприятия добра и зла. Видимо, здесь этот предел местами не соблюден, превзойден, и потому я не переживаю сцену пыток и казни самого Степана, ибо сам он расправлялся с сотнями людей (да еще и с детьми!) не менее жестоко. И вообще, я не представляю себе на экране (да еще в цвете!) многих сцен, выписанных в сценарии предельно подробно и натуралистично ‹…› Зверская расправа с врагами в Астрахани — это не просто отмщение, это садистское, артистичное убиение воеводы, разыгранное как представление. В сцене издевательства над митрополитом все симпатии зрителей будут на стороне последнего (а не Разина), проявляющего перед смертным часом и принципиальность, и достоинство, и несгибаемость. И вряд ли после всего увиденного мы разделим радость победителей, «гуляющих праздник» на площади. ‹…› Что же такое Разин и его движение? Трагедия безудержного садизма, фанатизма, стихийного бунтарства, или нечто более осознанное и потому не менее трагическое.

С. Юткевич[3]: Огорчаюсь лишь от пренебрежения автора к элементарным законам драматургической конструкции. ‹…› Самый принцип последовательного, медлительного и хронологического изложения событий приводит к повторам, к уравнению (эмоциональному и смысловому) эпизодов главных и второстепенных, и это сильно ослабевает воздействие вещи в целом. Многие превосходные сцены и персонажи теряются в этой тяжелой, неповоротливой конструкции, не становятся своеобразным стилем, на что, может быть, рассчитывал автор. ‹…›

По основной своей задаче — созданию народной трагедии, где сняты все ложно-романтические штампы с героя и его истории, Шукшину удалось сделать очень многое (некоторые куски, как, например, игра во встречу царя со Степаном достигла прямо-таки шекспировских высот!), но тем более огорчительна та ненайденная, вязкая бесформенность, которая требует решительной авторской работы, где нужно не пожалеть отдельных кусков ради целого. Это не значит, что нужно разрушить эпическую интонацию и возвращаться к каким-либо устарелым мелодраматическим или другим традиционным шаблонам, но эпос вовсе не равнозначен скуке и тяжести, и у него есть свои закономерности сопротивления и организации материала.

Стоит, может быть, также подумать и об обилии батальных сцен, изобилующих модными ныне «жестокостями» и эффектами физиологического «гиньоля», и о некотором снятии с образа Степана налета стихийной истеричности, некоей «иррациональности», эмоциональной взвинченности скорее интеллигентского происхождения, чем крестьянского.

С. О. Шмидт, старший научный сотрудник Института истории АН СССР, доктор исторических наук[4]: Вряд ли только стоило так «снижать» образ Василия Уса, который — судя по новейшим историческим работам (см. работу Е. В. Чистяковой) — был более самостоятельным и исторически значительным деятелем, чем его представил В. Шукшин. Василию Усу в меньшей степени, чем Разину, были присущи слабости казацкой психологии и идеологии; он склонен был искать длительного союза с горожанами; да и о непробудном пьянстве его как будто нет прямых данных в исторических источниках. ‹…›

В. Шукшин знает многие бытовые подробности XVII в., данные эти ненавязчиво включены в сценарий и не кажутся (как это, к сожалению, зачастую бывает в т. н. «исторических» кинофильмах) взятыми напрокат музейными экспонатами. В. Шукшин внимательно и любовно изучал язык памятников XVII столетия. Действующие лица его сценария говорят своеобразным языком, во многом близким старинному, и в то же время вполне понятным нашим современникам, не имеющим специальной исторической подготовки. Отдельные характерные для той поры выражения умело включены в текст, так же как и отрывки современных Разину документов. Сделано это тактично, ибо нельзя, чтобы герои современного фильма говорили языком людей XVII в. (в этом одна из причин неприятия широким читателем романа А. Чапыгина о Ст. Разине), и в то же время излишняя современность языка могла бы привести к утрате ощущения аромата старины и казалась бы неуместной на фоне изобразительных реалий XVII века. ‹…›

В сценарии как бы ощущается «бунташный» XVII век, век закрепощения крестьян, великих народных восстаний Болотникова и Разина, массовых городских волнений и вольной крестьянско-казацкой колонизации окраин государства. Показаны и свободолюбие, и дикая ненависть к угнетателям казацкой вольницы (и городских низов), и в то же время ее неорганизованность, историческая ограниченность даже самых умных и смелых мыслью казаков (они боролись не столько за что-то, сколько против конкретно ощутимого зла); и «разбойный» характер разинщины, и страстная тоска по обычному крестьянскому труду, и вековое озлобление на господ, страх перед «бумагой», и умственная темнота, и мужественное простодушие, непосредственность, и душевное богатство, и благородство этой вольницы ‹…› Показаны и потребность казаков в вожде, способном повести их за собой, и то, почему именно Разин смог на длительное время стать таким вождем. ‹…›

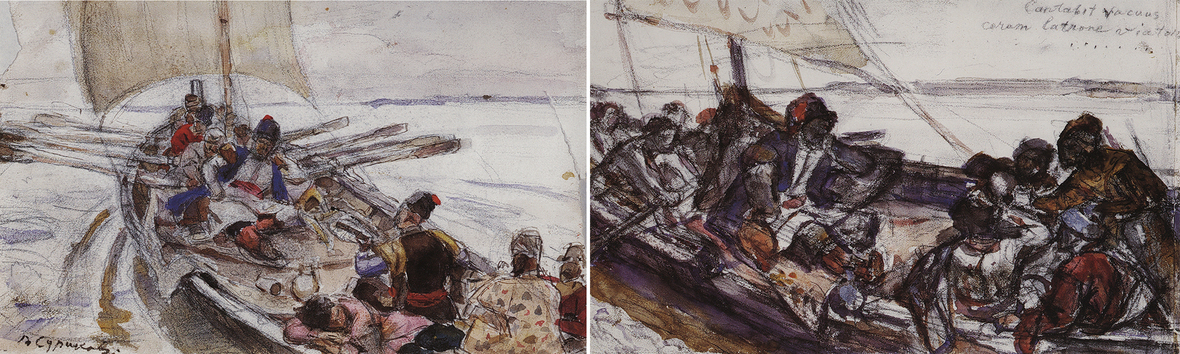

По-суриковски крепко, ярко, живописно (и одновременно всегда индивидуализированно) даны образы других казаков. Менее выразителен (как бы в графической манере) царь. Впрочем, это, видимо, художественно оправданно, так как не рассредоточивает внимание читателя (и зрителя), притянутое к разинцам, и позволяет автору ввести — не нарушая художественного единства — публицистические ремарки и оценки. Живописно и так же широко, просторно изображены массовые сцены. Народ — не хор трагедии, позволяющий эффектно выделить или уяснить поступки героя, не живописный фон, оттеняющий его значительность и своеобразие. Народ — полноправный участник драматического действия, разыгрывающегося перед зрителем, действия очень динамичного, насыщенного событиями. В сценарии В. Шукшина и герой — народ, и народный герой — Степан Разин. ‹…›

Это — эпически-трагедийное произведение, без примеси снижающей трагедийность мелодраматичности.

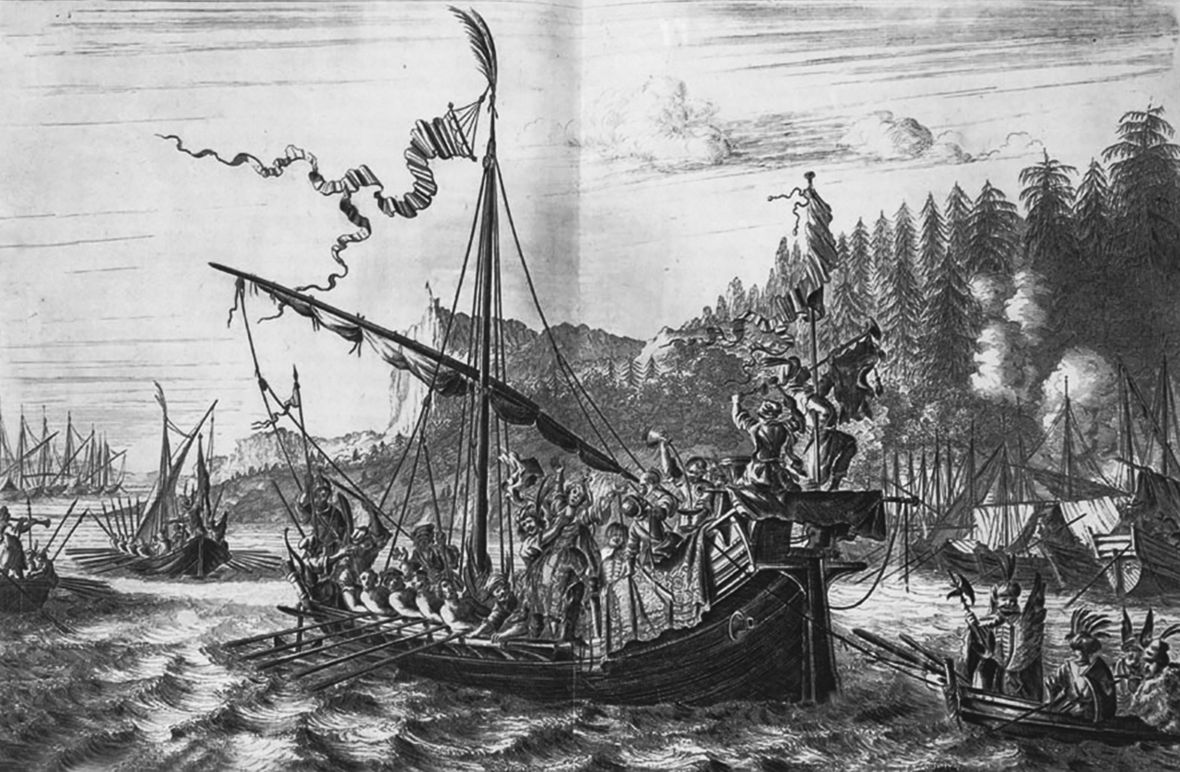

Иллюстрация журнала «Нива» (по картине П. Ф. Яковлева)

М. Блейман[5]: Я не могу поверить, что отличный художник Шукшин захочет снимать казнь Разина именно так, как она написана в сценарии, с подробным описанием процесса четвертования. Никакой зритель этого не выдержит. Шукшин явно еще не нашел способ рассказа, и, что еще более важно — способ показа такой сцены. Я выбрал только наиболее в этом смысле «опасный» эпизод. А ведь их вовсе не так мало. Сценарий ими переполнен. К тому же они однообразны и мало что прибавляют в каждом отдельном случае к характеристике разинской вольницы. Иногда это относится и к другим эпизодам. Укажу хотя бы на начальный эпизод «утопления» персидской княжны. Шукшин находит для этого эпизода вполне реальную мотивировку. Но эпизод требует не только такую бытовую, историческую мотивировку, но и психологическую, которой, к сожалению, в сценарии нет. Эту жестокость нужно бы не только показать, но и оправдать, как необходимость, как безвыходность, как вынужденную жертву. Шукшин проходит мимо этого, и проходит зря. ‹…›

Разин в сценарии берет город за городом, и, поневоле, эти боевые сцены однообразны. ‹…› В сценарии всего много — бытовых характеристик, бытового колорита, батальных сцен, иногда изобилующих жестокостями расправ над боярами и расправ над разинскими сподвижниками. Отсюда иногда скороговорка, невозможность детальной разработки ключевых для характеристики героев сцен. ‹…›

Недостаточно четко и ясно охарактеризована та грань, которая превращает Разина из вождя набегов на персов и казачьего атамана — в вождя восстания против царской власти. Грань эта явственна, перейти ее трудно. Но это нужно бы подчеркнуть. Разин вначале — рядовой вождь набега, пусть и талантливый, как он становится вождем восстания, захватывающего широкие народные массы, в сценарии не акцентировано. Вот тут он предстает в сценарии несколько «готовым», несколько заданным.

Ход судьбы, ход мысли, ход внутреннего, можно сказать, психологического переворота в Разине, который из атамана, стремящегося сохранить добытую в походе добычу, становится вождем борьбы против угнетения вообще — неясен в сценарии. Именно в реалистическом повествовании это необходимо. Романтический герой обычно прельщает своей героической хваткой, реалистический — своей психологической сложностью и противоречивостью. Шукшин в характеристике Разина на каком-то очень плодотворном пути, но хотелось бы, чтобы этот путь был пройден до конца ‹…›.

В сценарии Шукшина Разин предстает не народным, не крестьянским, а всего только казацким вождем, который мог бы стать народным, но этого не понял и от этого отказался. В самом деле, вождь пришедших с набега на Персию казаков сталкивается с астраханским воеводой, который хочет его и разоружить, и ограбить. Он бунтует, он мобилизует силы своих казаков, громит воеводу Астрахани, берет Царицын, потому что ему другого пути на Дон, на родину, на казацкие земли — нет. Только потом возникает большой план повествования, свержение царской власти, поход на Москву, да и то смутный и неясный. Отсюда и поиски самозванца, и попытки соединиться с опальным Никоном. Отсюда, наконец, неверный план похода на Волгу и, наконец, предательство крестьянских полков во время битвы под Симбирском. Ограниченность разинского восстания, как казацкого, а не общенародного, показана Шукшиным отлично. Трагичность и обреченность восстания вследствие его ограниченности показаны полно и ясно. Отсюда в сценарии превосходный образ Матвея Иванова, который воплощает не казацкие, а крестьянские чаяния, который лучше Разина понимает, что только превращение восстания в общенародное принесет успех, отсюда антагонизм между Разиным и Матвеем, который тем больше, что они делают одно дело и хорошо относятся друг к другу, но, тем не менее, не могут преодолеть встающую между ними пропасть. Образ Матвея, его судьба, его размышления — одна из самых больших удач сценария, может быть, большая, чем образ Разина или образы его атаманов.

В. Я. Пашуто, доктор исторических наук[6]: Сценарий охватывает время с августа 1669 года по 6 июня 1671 года, то есть от возвращения разинцев из персидского похода до казни их вождя. Он последовательно исторически отражает главные этапы возникновения, подъема и упадка Второй крестьянской войны в России — от побед в Астрахани, Царицыне и других городах до поражения под Симбирском, неудач на Дону и пленения Разина в Кагальнике. В сценарии живо представлены поволжская казачья вольница, города — Астрахань, Царицын, Симбирск, донской Черкасск. Сочно выписаны фигуры главных действующих лиц. ‹…›

С. Т. Разин — осмотрительный и хмельной, грозный и лукавый, слепнущий от гнева, порывистый, мстительный, несущий в себе сгусток личных несчастий (гибель брата, заключение в Соловках) и общенародных бед, зачинщик борьбы за волю и ответчик за все.

Сложная, и эпическая, и земная фигура, глашатай казацкой голытьбы, острый на слово (вспомним его беседы с астраханским воеводой Прозоровским, с атаманом К. Яковлевым) и грустный под песню «Вожак», отдавший народу счастье свое и благополучие семьи ‹…› Ему не нужны ни княжна персидская (примечательно, что он ее спихнул в Волгу походя), ни шубы дорогие, он грезит об исцелении бед народных. Он ценит казака, ценит голытьбу и русскую, и татарскую (разговор с мурзой по-татарски), и калмыцкую, он связан с Украиной (эпизод с Серко). Перед нами проходят образы соратников Разина. Стырь, дед Любим, Василий Ус, Фрол Минаев, есаулы… Все это люди из народа, мужики, простые, удалые, острые на язык. Но они, как и их вождь С. Т. Разин, несут в душе тяжкую думу о горестной народной доле. Они не тешат себя обманчивыми надеждами. Подняв руку на бояр, они знают, что ждет их в случае поражения. Им противостоит власть царя и бояр, казенного делопроизводства и войска, власть сильная, бесчеловечная, свирепая. Ее олицетворяют царь и патриарх, осторожный князь Львов, алчные служилые воеводы — Прозоровский (Астрахань), Унковский и Тургенев (Царицын), скаредный митрополит Иосиф, безжалостные наемники-иноземцы. Дело, начатое как всем привычный казацкий приморский разбой, на глазах читателя перерастает в крестьянскую войну против бояр, в войну многих десятков тысяч крестьян, хотя и действующих врозь. Это перерастание в дело новое, «рисковое», тревожное, а потому пусть на короткий срок вызывающее пьянящее восторженное чувство свободы от постылого крепостного ярма — отличная черта сценария. ‹…›

Отношение Разина к церкви было более сложным, чем это показано в сценарии. Мне думается, что сценарий только выиграл бы от сокращения сцен иконоборства, избиения Разиным митрополита. Дело в том, что Разин не посягал на церковь в целом, и в сценарии прекрасно показано, как он завел своего «патриарха» и сносился с опальным Никоном. С астраханским митрополитом он тоже не ссорился. В сравнительно недавно опубликованных сведениях иностранца Фабрициуса сообщается, что при разделе астраханской добычи Разин даже выделил положенную долю местному митрополиту. Это позволяет, мне кажется, сценаристу создать яркую трагикомическую сцену — ярый враг разинцев получает часть неправедного астраханского добра, как какой-нибудь рядовой поволжский работный! ‹…›

Надо как-то пояснить архаические слова: жилец, тезики, ясырь и др., снять некоторые модернизмы: парировал, аудитория, партнер, азарт, аристократ, штаб, коллеги, табель. О том, что Разину около 40 лет — лучше сказать в начале.

В. Шукшин: Разин был жесток, иногда бессмысленно жесток. Он сбросил с колокольни князя, потом вспомнил, что у князя осталось двое детей — восьми лет и шестнадцати. Велел привести их и приказал повесить на крючьях за ребра. Они всю ночь так висели. Утром мать этих детей вымолила себе младшего, а старшего он сбросил. ‹…› Он был представлен еще более жестоким, но кое-что уже вырезано, изменено. Но дальше я не могу переписывать, переделывать ‹…›. Например, сцена, когда он мозжит каблуком голову поверженному воеводе, — эта сцена вырезана, ее нет в сценарии. Две-три таких поправки — и не будет разговоров о жестокости. ‹…› Я отнюдь не сторонник таких вещей, когда жгут корову, но пока это необходимо иметь в материале.

Разин сейчас размашист и буен, и пьет много. Когда же это подойдет ближе к делу, то это будет реальный человек, который не будет без конца метаться с саблей. Мы его потихонечку осадим. ‹…› Он до того, наверное, намечтался об этой свободе, что это дошло до неистовства, до истерики.

Что касается антирелигиозных выступлений и вообще этой части сценария, то мне хотелось в данном случае показать, что человек оказался свободным до конца. Только за такой натурой могли пойти люди. Он поднял руку не только на царя, но и на Бога. Это сила! В XVII веке это еще страшновато, а он это сделал, хотя не без робости и не без оглядки, и таскал за собой липового патриарха. ‹…›

О политической программе, конечно, трудно говорить. ‹…› Разин говорит о всеобщем казачьем государстве, которое предполагает выборность атамана. Я не знаю, думал ли он так, но вставил это в сценарий. ‹…› История нам предлагает думать о разинском движении не как о движении строго продуманном, с партией, с уставом. Даже наши историки не могли при всех натяжках назвать первый персидский поход началом восстания: это был обыкновенный разбойный поход. ‹…› После первого похода за зипунами человек ощутил в себе силу. У него хватило ума и ловкости провести народ через Астрахань. ‹…› Очутившись с огромной силой во главе громадного богатства (это начало наступления на вольницу, на Дон), Разин решил вдруг прекратить наступление на царя. ‹…› Это была мысль обо всех людях, которые к нему пришли. Это очень революционная мысль, но это XVII век. ‹…›

Москва — это олицетворение врага. Но целью движения не было придти в Москву. Это мятеж, бунт. Цель этого мятежа, цель бунта, революции — свобода. Как она организуется — это другое дело. В одном случае эту задачу, очень трудную, выполнили в XVII веке такие люди, как Разин и Болотников, в другом случае — в XX веке выполнил Ленин.