В правление ВУФКУ

От Дз. Вертова

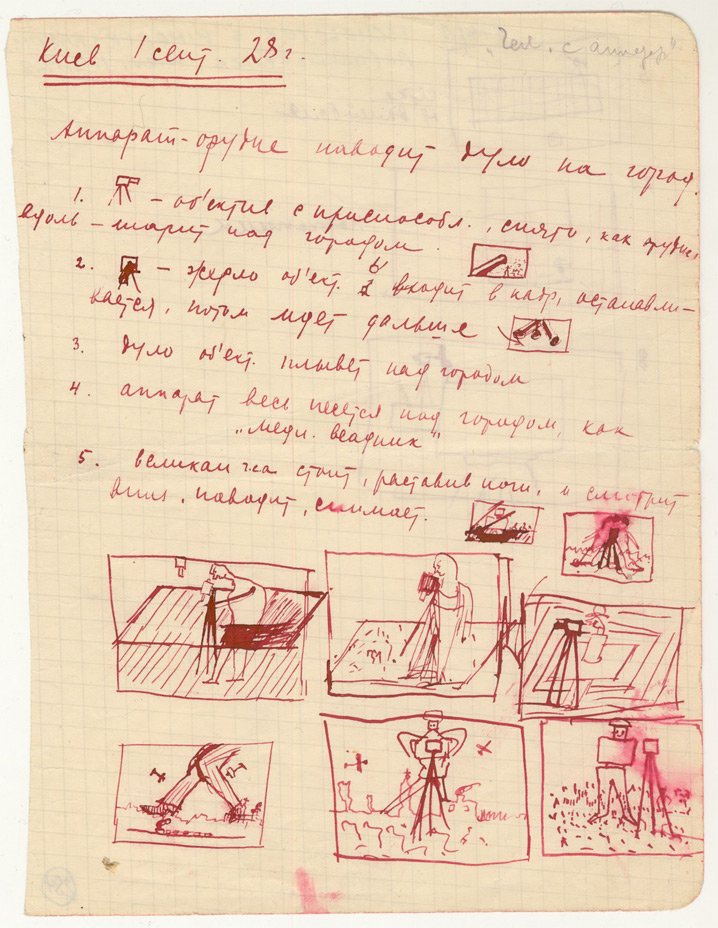

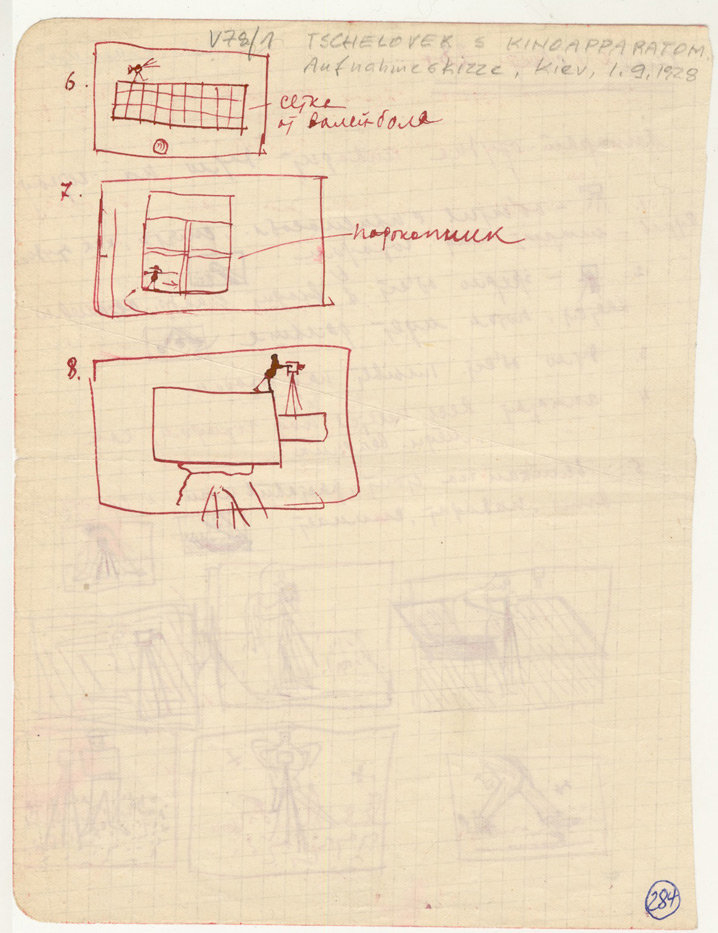

«Человек с киноаппаратом» — это кинопроизведение необычного типа. Оно отнюдь не является переложением на экран какой-либо пьесы, драмы, романа, киносценария или другого литературного произведения. «Человек с киноаппаратом» — это подлинная киновещь, которая должна быть написана не пером литератора или сценариста, а непосредственно киноаппаратом. Она задумана зрительно, без участия слово-образов и могла бы быть написана нотами, как пишутся музыкальные произведения. К сожалению, мы еще не знаем нотных знаков для записи на бумаге такой «зрительной музыки». Между тем существующий традиционный порядок производства каждой новой фильмы требует не только календарного плана работы киноаппарата, но и предварительного изложения содержания фильмы в литературной форме.

Уступая этому установленному положению, я представляю настоящее либретто — «сценарий»-план, спроектировав в область слова зрительно задуманную кино-симфонию.

По утверждении содержания картины будет составлен календарный план съемки.

Примечание.

Отдельная небольшая производственная тема — прохождение пленки от съемочного аппарата через лабораторную и монтажную на экран — будет включена в фильму монтажным путем в начале, в середине и в конце к[артины].

ЧЕЛОВЕК С КИНОАППАРАТОМ

(зрительная симфония)

ПЕРВОЕ

Вы попадаете в маленькую, но удивительную страну, где все переживания и поступки людей и даже все явления природы подчинены строгому распорядку и происходят точно в назначенное им время.

В любую минуту по Вашему приказу может пойти дождь, разыграться гроза или морская буря.

Если потребуется — ливень прекратится. Лужи немедленно высохнут, в небе засветит солнце. Можно даже два, три солнца.

Хотите — день превратится в ночь. Солнце в луну. Зажгутся звезды. Вместо лета наступит зима. Закружатся снежинки. Замерзнет пруд. На окнах появятся морозные узоры.

Вы можете по желанию топить или спасать в море корабли. Вызывать пожары и землетрясения. Устраивать войны и революционные] демонстрации. Вам подчинены смех и слезы людей. Страсть и ревность. Любовь и ненависть.

По составленному Вами строгому расписанию люди дерутся и обнимаются. Женятся и разводятся. Рождаются и умирают.

Умирают и оживают. Снова умирают и снова оживают. Или целуются в диафрагму, повторяя это до тех пор, пока режиссер не найдет, что получилось достаточно хорошо.

Мы на кинофабрике, где человек с рупором и сценарием дирижирует жизнью бутафорской страны.

ВТОРОЕ

И вовсе это не дворец, а один только фасад из раскрашенных досок и фанеры.

И вовсе это не корабли в море, а кораблики в ванне. Не дождь, а душ. Не снег, а пух. Не луна, а декорация.

И вовсе это не жизнь, а игра. Игра в дождь и снег. В дворцы и в кооперацию. В деревню и город. В любовь и смерть. В графов и разбойников. В фининспектора и в гражданскую войну.

Игра в «революцию». Игра в «заграницу».

Игра в «новый быт» и в «социалистическое строительство».

ТРЕТЬЕ

Над этим бутафорским мирком с его ртутными лампами и электрическими солнцами высоко в настоящем небе горит над подлинной жизнью подлинное солнце. Кинофабрика как миниатюрный островок в бушующем жизненном океане.

ЧЕТВЕРТОЕ

Скрещиваются улицы и трамваи. Здания и автобусы. Ноги и улыбки. Руки и рты. Плечи и глаза.

Вращаются рули и колеса. Карусели и руки шарманщиков. Руки швей и колесо выигрышной лотереи. Руки мотальщиц и туфли велосипедистов. Поршни паровоза, маховые колеса и всевозможные части машин.

Встречаются мужчины и женщины. Роды и смерти. Разводы и браки. Пощечины и рукопожатия. Шпионы и поэты. Судьи и обвиняемые. Агитаторы и агитируемые. Крестьяне и рабочие. Рабфаковцы и иностранные делегаты.

Водоворот прикосновений, ударов, объятий, игр, несчастных случаев, физкультуры, танцев, налогов, зрелищ, краж, исходящих и входящих бумаг на фоне всех видов кипучего человеческого труда.

Как разобраться обычному, невооруженному глазу в этом зрительном хаосе бегущей жизни?

ПЯТОЕ

Маленький человек, вооруженный киноаппаратом, оставляет бутафорский мирок кинофабрики. Он направляется в жизнь. Жизнь бросает его, как щепку, из стороны в сторону. Он — как утлый челнок в бурном океане. Его то и дело захлестывает бешеное городское движение. На каждом шагу его затирает несущаяся, торопящаяся человеческая толпа.

Где бы он ни появился, любопытные тотчас же непроницаемой стеной окружают аппарат, засматривают в объектив, ощупывают и открывают футляры с кассетами. На каждом шагу препятствия и неожиданности.

В противоположность кинофабрике, где киносъемочный аппарат почти неподвижен, где вся «жизнь» направляется в строгом порядке по предписанию, по сценам, по кадрам к объективу киноаппарата — здесь жизнь не ждет и не слушается предписаний кинорежиссера. Тысячи и миллионы людей делают каждый свое дело. Зима сменяется весной. Весна — летом. Гроза, дождь, буря, снег — не подчиняются указаниям сценария. Пожары, браки, похороны, юбилеи и т.д. — все это происходит в свое время и не может быть изменено требованиями календарного плана выдуманной литератором (сценаристом) фильмы.

Человек с аппаратом должен отказаться от своей обычной неподвижности. Ему приходится проявить максимум наблюдательности, быстроты и ловкости, чтоб поспевать за убегающими жизненными явлениями.

ШЕСТОЕ

Первые шаги человека с аппаратом кончаются неудачами. Неудачи его не смущают. Он упорно учится не отставать от жизни. Он становится опытнее. Он свыкается с обстановкой, и, переходя в наступление, начинает применять целый ряд специальных приемов (скрытая съемка, съемка врасплох, отвлечение внимания и др.).

Он старается снимать незамеченным, снимать так, чтоб, делая свое дело, не мешать в то же время работать другим.

СЕДЬМОЕ

Человек с аппаратом шагает в ногу с жизнью. В банк и в клуб. В пивную и в лечебницу. В совет и домком. В кооператив и в школу. На демонстрацию и на заседание ячейки. Всюду поспевает человек с киноаппаратом.

Он присутствует на военных парадах, на съездах, проникает в квартиру рабочего, дежурит у сберкассы, посещает диспансер и вокзалы, осматривает пристани и аэродромы, путешествует, сменяя в течение недели автомобиль на крышу поезда, поезд — на аэроплан, аэроплан — на глиссер, глиссер — на подводную лодку, подводную лодку — на крейсер, крейсер — на гидроплан и т.д., и т.д.

ВОСЬМОЕ

В процессе наблюдения и съемки постепенно проявляется жизненный хаос. Все не случайно. Все закономерно и объяснимо. Каждый крестьянин с сеялкой, каждый рабочий за станком, каждый рабфаковец за книгой, каждый инженер за чертежом, каждый пионер, выступающий на собрании в клубе, — все они делают одно и то же нужное великое дело.

Все это: и вновь построенная фабрика, и усовершенствованный рабочим станок, и новая общественная столовая, и открытые деревенские ясли, и хорошо сданный экзамен, новая мостовая, новое шоссе, новый трамвай, новый мост, отремонтированный к сроку паровоз — все это имеет свой смысл, все это — большие и маленькие победы в борьбе нового со старым, в борьбе Революции с контрреволюцией, в борьбе кооператива с частником, клуба с пивной, физкультуры — с развратом, диспансера — с болезнями; все это — завоеванные позиции в борьбе за строительство Страны Советов, в борьбе с неверием в социалистическое строительство.

Киноаппарат присутствует при величайшем сражении между миром капиталистов, миром спекулянтов, фабрикантов и помещиков и миром рабочих, крестьян, колониальных рабочих, крестьян и колониальных рабов.

Киноаппарат присутствует при решительном бое между единственной в мире Страной Советов и всеми остальными буржуазными странами.

ЗРИТЕЛЬНЫЙ АПОФЕОЗ

Жизнь. Киноателье. И киноаппарат на социалистическом посту.

Вертов Д. Из наследия. Том 1: Статьи и выступления. М.: Эйзенштейн-центр, 2004