<…> «Колыбельная» — это не только фильм, это часть большого замысла, объединяющего десятки заметок, планов, сценариев и набросков, а также ленты «Три песни о Ленине», «Возвращение героических летчиц в Москву» и «Три героини» (Н.Друбек-Майер совершенно справедливо отметила в своей статье это обстоятельство). Кроме того, и сама «Колыбельная» прошла достаточно извилистый и непростой путь: первоначальный творческий импульс и первая заявка на фильм трансформировались в окончательном экранном воплощении до неузнаваемости. Следует различать (как настаивал сам Вертов) сценарий «Девушки двух миров» (или «О женщине») и собственно фильм, возникший на его обломках, как два разных художественных произведения. В «Колыбельной», однако, сохранились отдельные микроскопические элементы этого сценария и его последующих трансформаций; для их выявления необходимо детально проследить возникновение замысла фильма, подготовительный период, съемки, монтаж, обстоятельства выпуска на экраны и его послеэкранную судьбу. Это позволит, с одной стороны, приблизиться к пониманию несколько эклектического своеобразия «Колыбельной», а с другой — как-то развеять наивные и часто спекулятивные представления о фильме, рождающиеся из-за элементарной нехватки информации о нем.

Цель настоящей публикации как раз и заключается в том, чтобы суммировать основные факты из истории фильма, а также ввести в научный оборот несколько связанных с ней документов. На раскрытие всех тайн художественного мира «Колыбельной» мы не претендуем — это куда более сложная задача.

***

Мы уже высказывали предположение, почему Вертов в тридцатые годы настойчиво обращался в своем творчестве к «женской» теме, и связывали это, в частности, с тем, что бюрократическое и идеологическое давление принуждало режиссера избирать «страдательную», «женскую» линию поведения в общении с внешним миром и даже мыслить в подобных же категориях. Исходя из нашей гипотезы, следовало бы искать истоки «Колыбельной» (как и всей «женской» темы у Вертова) в первом известном нам письменном отождествлении режиссера себя с женщиной — т. е., по меньшей мере, с 1928 года.

Дата эта вовсе не так случайна, ибо несколько раньше, между 1924 и 1926 гг. (точнее, увы, сказать мы не можем), у Е.И.Свиловой случилась неудачная беременность. Последствия были печальными: это одна из причин того, почему Вертов и Свилова потом уже не могли иметь детей. И, если мы правы в своих догадках, след этого события ясно просматривается во всех последующих вертовских фильмах, начиная с «Человека с киноаппаратом» (1926-1929).

Более мощно и явно личный, потаенный подтекст всплывает в «Колыбельной», воспевающей радость материнства в советской стране. Не случайно во время работы над фильмом Вертов не только сетовал в своем дневнике на житейские и профессиональные неурядицы, но и с горечью отмечал: «А невозможность иметь ребенка. Куда его деть в такой обстановке? И [так] без ребенка ни работы, ни отдыха не получается».

Таковы, по нашему предположению, личные мотивы, подтолкнувшие Вертова взяться за освоение «женской» темы. Доказать их связь с вертовскими фильмами невозможно, поэтому перейдем уже к фактам, имеющим отношение к замыслу «Колыбельной». Формально его возникновение датируется записью 1935 (а не 1934-го, как считает Н.Друбек-Майер) года в вертовском дневнике:

«Задумал фильм о молодой женщине нашей страны.

Правильно ли я выбрал тему? Мне кажется, что правильно. Выбором этой темы наша группа как бы предугадала недавно опубликованную Речь Косарева, где из вопроса о воспитании молодежи отдельно выделен вопрос о работе среди молодых женщин.

В отношении действующих лиц. Мы выбрали несколько молодых женщин, которых сделали объектами наблюдения. Сама жизнь продиктовала нам выбор этих лиц. Но одного наблюдения за их поведением мало. Необходимо фиксировать на пленку самое интересное и неповторимое из поведения этих лиц.»

Примем эту запись за точку отсчета в истории замысла «Колыбельной» — тем более, что выбранную дату подтверждает написанная Вертовым 9 марта 1935 докладная записка начальнику производственного отдела «Межрабпомфильма». В записке были перечислены условия, необходимые для написания плана фильма и для его съемок. Сообщалась также одна любопытная деталь: Вертова, оказывается, приглашали в Англию, где он рассчитывал провести подготовительный период. (Поездка за границу впоследствии откладывалась дважды, но, тем не менее, еще весной 1936 г. Вертов надеялся, что командировка состоится.)

Летом 1935 г. оператором С.Сомовым были проведены первые съемки для «Колыбельной». Заснятая им показательно-пышная свадьба в Грозном, на которой присутствовало не менее 1000 гостей (!), в фильм не вошла: весь материал погиб из-за несвоевременной проявки. (В мае-июне 1936 г было отснято еще несколько кадров уже другого содержания.)

Работа продвигалась туго: на киностудии отсутствовала необходимая Вертову аппаратура, руководство «Межрабпомфильма» под разными предлогами оттягивало запуск фильма в производство. Возникшая было группа творческих единомышленников Вертова (операторы С.Сомов и Д.В.Суренский, звукооператор П.Ф.Штро) постепенно разваливалась. Через все злоключения с Вертовым прошла только Е.И.Свилова (обозначенная затем в титрах фильма уже не как ассистент режиссера, а как сорежиссер).

17 сентября 1935 г. в газете «Рот-фильм» была опубликована статья директора АО «Межрабпомфильм» Т.П.Самсонова «Кинокартины наших фабрик», посвященная обзору темплана работ над фильмами 1935-36 гг. Среди прочих проектов была упомянута там и картина Вертова «О женщине».

Наконец, после заседания дирекции АО «Межрабпомфильм», состоявшегося 28 сентября, Вертову было поручено представить к 8 октября Т.П.Самсонову уточненный сценарный план работ по картине «Женщина» и смету. Спустя месяц, 26 октября, Вертов написал заявление дирекция! «Межрабпомфильма» с просьбой предоставить ему творческий отпуск с 11 ноября по 20 декабря того же года. 28 октября директор «Межрабомфильма» Спиченков выдал Вертову удостоверение, в котором говорилось, что режиссеру действительно поручается постановка звукового документального фильма «Женщина», приуроченного выпуском к XX годовщине Октябрьской революции.

15 января 1936 г. в дирекцию «Межрабпомфильма» пришло письмо, подписанное зам. зав. Мособлэдравогдела Е.Кармановой. В письме излагалась просьба о заключении договора между Мособлздравотделом и киностудией на «организацию звукового художественного фильма, в котором была бы отражена многогранная работа учреждений охраны материнства и младенчества в Москве и в колхозах Московской области». 27 января Т.П.Самсонов начертал на письме резолюцию, в которой Вертову предлагалось высказать свое мнение, в какой мере режиссер мог бы отразить в своем фильме эту просьбу. Надо полагать, что пожелания Мособлэдравогдела не сильно исказили творческие планы Вертова (который как раз и собирался отразить в своем фильме радость материнства), и просьба чиновницы, безусловно, была режиссером «учтена» — сценарий-то уже был написан.

23 января 1936 г. в вертовском дневнике появляется запись: «Итак, я кончил писать сценарий. <...> Сценарий написан на международную тему: о положении женщины у нас и за рубежом».

Некоторое представление о получившемся тексте дает публикуемое нами вступление к одному из вариантов сценария, озаглавленном «Песня о девушке». Вертов пишет о четырехчастной структуре будущего произведения, которую объединяют образы девушек-музыкантов, и ни одним словом не проговаривается о том, что почти половину сценария занимают описания тяжелой жизни женщин за рубежом. Авторское вступление, благостное и бесконфликтное, напоминает, скорее, сделанный через полтора года фильм; как знать, не способствовал ли Вертов этой «дипломатической хитростью» будущему искажению своего замысла?

Сценарий получился большим: около шестидесяти страниц, написанных к тому же белым стихом в «лесенку» (под Маяковского). В основном это своеобразный коллаж, представляющий собой причудливое соединение собственно вертовских строк с цитатами из газет, текстами популярных песен и фрагментами стихотворений посредственных советских поэтов. Эклектичность — главное свойство сценария. С первых же страниц прямолинейность агитки смешивается с лирическими интонациями, неожиданно всплывают эпатажность ранних вертовских манифестов и, вероятно, подсознательные вертовские комплексы:

«Ты разделась.

Покачиваясь

от волнения и усталости,

подошла к постели.

Почти упала на подушку.

Выключила свет.

И сразу

комната наполнилась звуками, брызгами луны

и странными птицами...

Будто ты продолжаешь импровизировать на рояле..

Кто-то стоит рядом,

задумчиво,

в ритме музыки,

произносит слова...

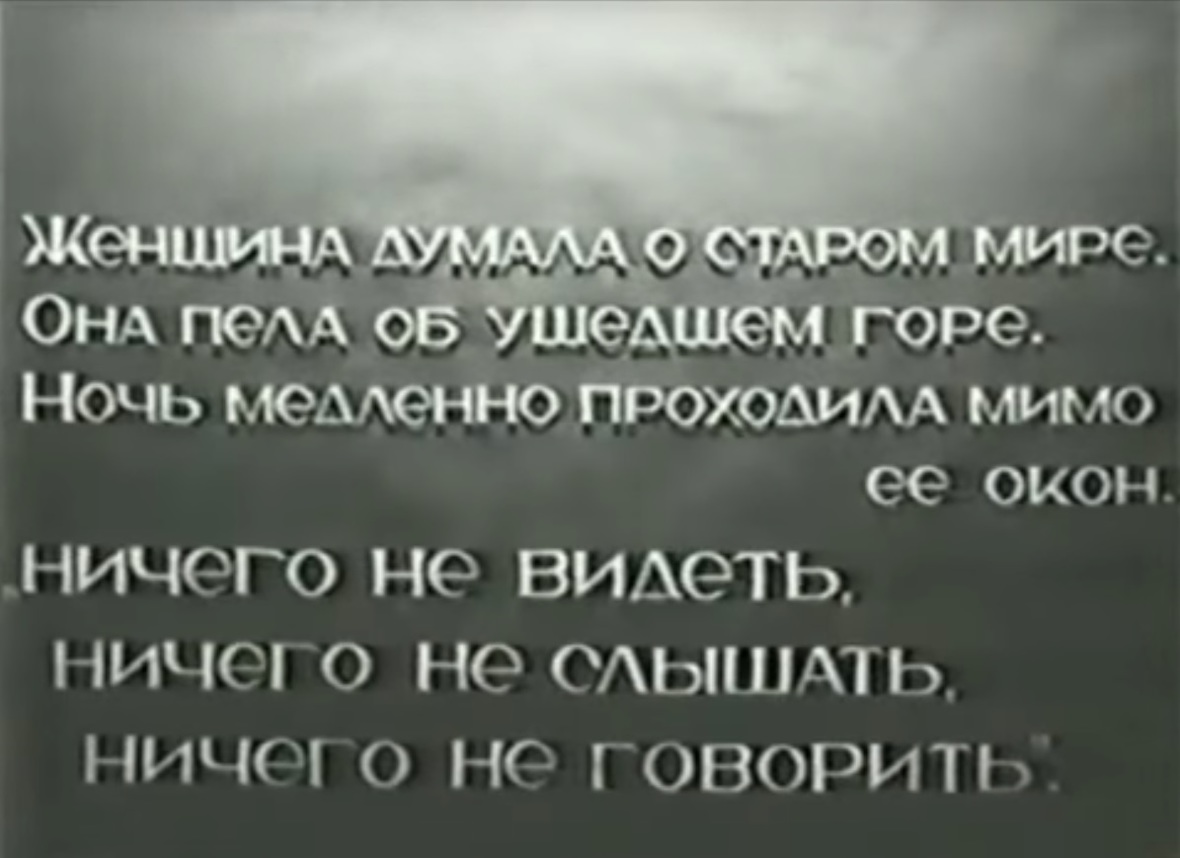

Три обезьянки.

Три обезьянки.

Одна закрыла глаза.

Другая уши.

Третья—рот.

Эмблема угнетенной женщины:

НИЧЕГО НЕ ВИДЕТЬ,

НИЧЕГО НЕ СЛЫШАТЬ,

НИЧЕГО НЕ ГОВОРИТЬ.

Женщина — хитрость.

Женщина — животное.

Женщина — глупость.

Женщина — зло.

Всегда молчать должна женщина.

Так говорит шариат о женщине.

НИЧЕГО НЕ ВИДЕТЬ,

НИЧЕГО НЕ СЛЫШАТЬ,

НИЧЕГО НЕ ГОВОРИТЬ.

Женщина должна быть рабыней мужа.

Рабыней отца.

Рабыней раба.

Так говорит шариат о счастьи.

НИЧЕГО НЕ ВИДЕТЬ,

НИЧЕГО НЕ СЛЫШАТЬ,

НИЧЕГО НЕ ГОВОРИТЬ.

В черной тюрьме должно быть лицо у женщины.

Первый удар собаке.

Второй — жене.

Всегда молчать должна женщина.

НИЧЕГО НЕ ВИДЕТЬ,

НИЧЕГО НЕ СЛЫШАТЬ,

НИЧЕГО НЕ ГОВОРИТЬ.

Три обезьянки.

Три обезьянки.

Одна закрыла глаза.

Другая — уши.

Третья — рот.

Эмблема угнетенной женщины:

НИЧЕГО НЕ ВИДЕТЬ,

НИЧЕГО НЕ СЛЫШАТЬ,

НИЧЕГО НЕ ГОВОРИТЬ.

И надо бежать окровавленными ногами

сквозь пустыню,

сквозь ночь,

сквозь вой шакалов,

бежать все прямо,

спотыкаясь и подымаясь,

бежать всю ночь

к дому с большими светлыми окнами,

где музыка в черном ящике,

где женщина с ясными глазами

УЧИТ

ВСЁ ВИДЕТЬ,

ВСЁ СЛЫШАТЬ,

ВСЁ ПОНИМАТЬ,

ВСЁ ГОВОРИТЬ».

Далее в основном перечисляются ужасы существования заграничных (и среднеазиатских «дореволюционных») женщин. Затем сценарий однообразно описывает, как хороша жизнь женщины в СССР, упоминая чуть ли не всех героинь центральной прессы того времени. Заключительная часть сценария напоминает затянутые и скучные «апофеозы» фильмов Э.И.Шуб «Великий путь» (1929) и «Сегодня» (1930) — нечто вроде годового отчета генсека ВКП(б) на очередном партийном съезде.

Многое из написанного Вертовым кажется сегодня самопародией: невозможно представить, к примеру, как режиссер собирался снимать «работу» проституток или отдых нежащихся на палубе парохода, пресыщенных дам «высшего света»? То, что выглядит уместным в стихах того же Маяковского («подаст пипифакс и лужу подотрет»), в тексте сценария вызывающе не годится для перенесения на экран. Почти все явления «заграничной жизни», описанные Вертовым, во-первых, невозможно было снять документально, а во-вторых, даже снявши, нельзя было бы затем включить в фильм. Представьте себе, например, как смотрелась бы в то время на экране следующая монтажная «нарезка»:

«Служанка с дипломом.

Доктор — уборщица.

«Несчастье быть молодым».

Инженер в подворотне.

Песня о «тарелке супа».

Чистильщик-профессор.

— Купите спички.

«Несчастье быть пожилым».

Очереди голодных.

«Гитлер, где масло».

«Человек, который ничего не ест».

Самоубийства.

Сокращение замужних.

Детоубийства.

Помешательства.

Бред.

Молитвы.

Снаряды.

Световые рекламы.

Развинченная походка,

колыхающиеся бедра,

танцующий бюст,

полупропитой голос

— молитвы, снаряды —

звезды «Парамаунта»,

кино-королевы проституток

МЕЙ ВЕСТ.»

Нужно еще добавить, что в сценарии содержится немало красочных натуралистичных эпизодов — куда более шокирующих, чем в «Киноглазе» (1924).

Конечно, над «Песней о девушке» легко иронизировать, но в то же время нельзя не признать, что приведенный эпизод с Мэй Уэст в чем-то предвосхищает эстетику «Обыкновенного фашизма» (1965), а еще более явно — фильма «И все-таки я верю...» (1976). Вспоминается не только М.И.Ромм, но и скандальные опусы Г.Якопетти, и даже «Лили Марлен» (1982) Р.В.Фассбиндера...

Вертов снова опередил свое время: для советской документалистики середины 1930-х гг. сценарий выглядел вопиюще преждевременным — хорошо еще, что автора не обвинили в пропаганде порнографии и насилия. Даже если допустить, что руководство «Межрабпомфильма» отнеслось к вертовскому сценарию более или менее либерально, то кто поручится, что вертовское «наглядное» противопоставление (да еще в такой откровенной и лобовой форме) «мира капитала» и жизни страны Советов не было воспринято чиновниками — в лучшем случае! — всего лишь как модифицированная версия киноагиток вроде ленты «Сегодня» (1930)?! Сценарий Вертова мог устраивать руководство киностудии только частично. Неудивительно, что вскоре в осуществлении замысла появились новые препятствия.

3 февраля режиссер отправил в правление «Межрабпомфильма» письмо, в котором сообщил, что привез сценарий в Москву 17 января (то есть на неделю раньше, чем указано в дневнике). В нем и еще в нескольких письмах Вертов жаловался, что дирекция и худсовет киностудии никак не могут прочитать сценарий. Режиссер добивался этого больше двух недель, и, наконец, 4 февраля члены худсовета (в отсутствие Самсонова) сценарий прочли и обсудили.

К тому времени руководство «Межрабпомфильма» вряд ли уже могли всерьез волновать какие-либо большие проекты: над студией витала угроза ликвидации. Работа над «Колыбельной» снова застопорилась; 8 июня был издан приказ о ликвидации «Межрабпомфильма», и Вертов вошел в период нового творческого простоя (об этом говорят несколько скупых строк из вертовского дневника).

Примерно в это же время началась переписка Вертова с Б.З.Шумяцким: режиссер надеялся, что начальник ГУКа поможет ему продолжить работу над фильмом. В вертовском дневнике есть запись от 16 июля, в которой сообщается, что 8 июля Свилова передала второе письмо Шумяцкому. Что из себя представляло как первое, так и второе письмо Шумяцкому, остается загадкой: их копии не сохранились. Нет и черновых набросков этих обращений в дневнике Вертова. Но особенно обидно, что в вертовском архиве отсутствует какая-либо информация об ответной реакции Шумяцкого, (Забегая вперед, укажем, что Вертов в период работы над «Колыбельной» отправил Шумяцкому не менее 8 писем.)

Единственным отрадным событием лета 1936 г. для Вертова стал отдых на море в августе (о чем свидетельствует немало восторженных страниц в его дневнике). Все остальное доводило его до отчаяния: работа над фильмом была заморожена, а главное — режиссер продолжал числиться в штате киностудии «Детфильм». Наконец, в середине октября распоряжением зам. начальника ГУКа В.А.Усиевича Вертов с 15 сентября был переведен на «Союзкинохронику» (Свилова — с 1-го сентября). Перевод и Вертова, и Свиловой был подтвержден приказом директора московской студии «Союзкинохроники» Б.В.Кантера от 9 октября.

В октябре (а может быть, и раньше) Вертов отправил Шумяцкому еще два письма — о них нам известно не больше, чем о первых двух. О некоторых особенностях четвертой попытки общения с высшим кинематографическим руководством все-таки можно узнать из смятенной записи в вертовском дневнике от 16 октября. По всей видимости, это письмо было написано в форме отрывка из дневника и отличалось крайне надрывной интонацией, а потому вызвало весьма раздраженную реакцию Шумяцкого. Вертов пытался, как следует из дневниковых записей, как-то загладить свою «вину», но покаянное послание отправлено не было.

15 ноября 1936 г. произошла «реинкарнация» вертовского замысла: Вертов направил Б.В.Кантеру заявку на фильм «О женщине», тот ее одобрил, и работа над фильмом возобновилась. Судя по заявке (ее текст нами публикуется), Вертов рассчитывал, что его первоначальный замысел сохранится в неприкосновенности. О том же (с небольшой корректировкой) говорит и другой текст — то ли статья о фильме, то ли вариант авторского вступления к сценарию. Но на государственной киностудии работать было еще сложнее, чем в акционерном обществе: управляющий трестом «Союзкинохроника» Л.С.Фельдман предложил Вертову столько срочной (а, следовательно, заведомо невыполнимой и халтурной) работы, что тот 28 ноября отправил Шумяцкому очередное, пятое (если мы не сбились со счета), письмо.

В этом письме обращает на себя внимание готовность Вертова взяться за работу над фильмами о событиях в Испании и о МП Чрезвычайном съезде Советов — но только на условиях самого режиссера. Понятно, что такой подход к делу настраивал чиновников против Вертова еще сильнее: ведь другие, не отягощенные установкой на «шедевральностъ», штатные режиссеры «Союзкинохроники» быстро смонтировали двадцать безликих спецвыпусков «К событиям в Испании», а Г.В.Александров, С.Д.Бубрик и С.Н.Гуров — двухчасовой фильм о съезде. Кроме того, пафос вертовского письма заключался в желании делать чуть ли не все фильмы обо всех общественных событиях и в нескрываемой обиде на то, что эту возможность у него отнимают вместе с полной свободой выбора художественных средств, сроков и бюджета!

Само собой разумеется, кинематографические чиновники и не подумали выполнять какое-либо пожелание (или, скорее, требование) Вертова. Режиссеру, однако, было дозволено сосредоточиться только на работе над фильмом «Колыбельная» (под этим названием замысел фигурировал у Вертова с октября-ноября), причем первоначальный сценарий «Девушки двух миров» («О женщине») был изрядно общипан редакторскими поправками: от текста в 60 страниц остался, главным образом, лишь финальный «апофеоз». Вертов понимал, что спасти замысел невозможно, но, судя по дневниковой записи от 17 февраля 1937 г., шел на любые жертвы, пытаясь найти хоть какое-то самооправдание:

«Сердце. Никто не знал, где оно. И вот не выдержало. Здесь оно. Болит. Ночи с открытыми глазами. Сердце. Вот оно. Дребезжит. А ведь я — веселый. Только заперто замком веселье. Счастлив ли я? Счастлив. Не своим счастьем. Счастлив счастьем всех остальных. Я — исключение, подтверждающее правило. <...>

То обстоятельство, что при переработке моей композиции «Девушки двух миров» в совершенно иную композицию («Колыбельная») мне удалось из первой композиции примерно в 2000 строк спасти свыше 300 строк для новой композиции, следует рассматривать как достижение, а не недостаток. Ибо главным достоинством новой песни, нового построения надо считать то, что при коренном изменении темы и конструкции фильма не были уничтожены лучшие образы из первой нереализованной песни. Сохранить эти образы народного творчества, а не заменять из кабинетной выдумкой — в этом была цель, в этом была вся трудность перестройки замысла. <...> Если бы можно было бы спасти не 300, а 500, 600 строк, я бы это безусловно сделал. Некоторые образы создаются народом не годами, а десятками и сотнями лет. Думать, что попутно с трехмесячным изучением фильмотечного и других материалов я могу между прочим «сочинить» вместо них другие (для чего, собственно, это делать?), было бы непростительной ошибкой. Таких задач я себе не ставил и не должен был ставить».

О состоянии режиссера в начале 1937 г. красноречиво свидетельствует и шестое письмо Шумяцкому, датированное 7 февраля: комментарии тут излишни. В седьмом письме, написанном 16 февраля, у Вертова уже появилась робкая надежда на покровительство Шумяцкого и на относительно благополучное продолжение работы над фильмом; но тут произошло непредвиденное. 18 февраля покончил с собой Г.К.Орджоникидзе, а уже на следующий день ГУК издал приказ о проведении съемок похорон. Вертову пришлось спешно заняться монтажом спецвыпуска (который был выпущен 23 февраля) и одновременно — работой над большим фильмом об Орджоникидзе. Похоже, сжатые сроки работы Вертова уже не очень смущали – буквально за два месяца пятидесятиминутная лента была смонтирована. 2 марта в заметке, помещенной в «Кино-газете», сообщалось, что фильм заканчивается производством, а 15 апреля Вертов записал в дневнике:

«На фронте фильма «Серго Орджоникидзе».

Без перемен. Смонтирован негатив на Потылихе. Когда выйдет на экран — неизвестно.

На фронте фильма «Колыбельная».

Времени осталось очень мало. Все неясно. Какие-то подводные течения. Тыл не обеспечен. Не знаю, как быть.»

Ситуация безысходности усугублялась полным провалом попыток Вертова реализовать идею «творческой лаборатории» (быть может, его самую сокровенную мечту). Добавим, что фильм «Серго Орджоникидзе» был выпущен на экраны только 19 февраля 1938 г. — к годовщине смерти этого государственного и партийного деятеля. В титрах ленты режиссерами значились, кроме Вертова, еще Я.М.Блиох и Е.И.Свилова («сотрудничество» с Блиохом попортило Вертову немало крови и стоило серьезных неприятностей в дальнейшем).

4 марта «Кино-газета» в заметке «Женщина» проинформировала, что Вертов приступил к работе над фильмом под этим названием, и что в ГУКе уже рассматривается сценарий. 19 июля в «Вечерней Москве», а 31 июля в «Правде» сообщалось о начавшихся съемках фильма Вертова «Колыбельная». Работа и в самом деле вступила в решающую фазу: в июне-июле 1937 г. текст титров и структура фильма определились почти окончательно. Времени до премьеры, приуроченной к 20-летию октябрьской революции, оставалось катастрофически мало — тем более, что Вертов пытался добиться максимального технического совершенства. Он требовал, в частности, ровного качества печати фильма и отправки за границу лавандовых копий, сделанных на импортной пленке. Надписи на этих лавандах надлежало, по мнению режиссера, исполнить на русском языке, а перевод следовало поручить поэтам, «которым мы доверяем».

Вертов поставил себе еще одну задачу, весьма сложную и даже опасную — в его записке от 31 июля 1937 г. со списком текущих работ по фильму было намечено: «Дочь т. СТАЛИНА — Светлана. Узнать, где она сей[час] и снять. Выяснить: нет ли у нас в фильмотеке т. [Ста]лина, снятого вместе с дочкой». Успехом это намерение, к счастью для режиссера, не увенчалось. Но само по себе оно говорит о том, что Вертов видел в Сталине не только мифологического героя (каким «вождь всех народов» выведен в «Колыбельной»), но и образцового семьянина.

С 19 по 28 сентября в Москве проходил Всесоюзный съезд профсоюзов кинофотоработников, на котором выступил Б.З.Шумяцкий с трехчасовой речью «О состоянии советской кинематографии и ликвидации последствий вредительства». В вертовском архиве сохранилась перепечатка небольшого фрагмента этого выступления — с расплывчатой, но явно положительной оценкой готовящейся к выпуску «Колыбельной». К оценке фильма Шумяцким мы еще вернемся; пока же обратим внимание читателя на занятный факт: 23 сентября в «Правде» был опубликован текст песни «Колыбельная», написанный В.И.Лебедевым-Кумачом.

Видимо, с этого момента пресса стала уделять фильму больше внимания: появились еще две заметки о «Колыбельной» (26 сентября — в «Вечерней Москве», а 12 октября — в «Кино-газете»). Причем «Кино-газета» утверждала, что фильм закончен производством, уже «сдан в массовую печать и в ближайшее время будет выпущен на экран». 15 октября о завершении работы над «Колыбельной» сообщили «Известия»; через два дня фото-кадр из фильма опубликовал «Кино-газета».

Редакторы и чиновники в эти дни проявляли особое рвение. Так, в письме от 14 октября 1937 г., отправленном зам. начальника ГУКа В.Усиевичу, Вертов жаловался на необоснованные сокращения, сделанные в фильме по распоряжению этого чиновника. Спорить с поправками Усиевича было бесполезно — пришлось покоряться неизбежному.

Премьера «Колыбельной» в кинотеатрах Москвы состоялась 1 ноября, а 6 ноября фильм уже сняли с экранов; в провинции, правда, его экранная жизнь (весьма призрачная) какое-то время еще продолжалась. И это — при том, что никакого письменного запрета не существовало, а немногочисленные рецензии в центральной прессе были почти сплошь благожелательными.

В чем же дело? Неужели не лгут некоторые изустные предания, согласно которым фильмом остался недоволен сам Сталин.

Давайте рассмотрим для начала те обстоятельства, которые хотя бы косвенно — подтверждают эту версию.

Во-первых, рецензия на фильм не была помещена в «Правде» (там был опубликован, как мы уже отметили выше, только текст песни Лебедева-Кумача).

Во-вторых, не было никакой особенной рекламы в прессе и на улицах Москвы (об этом подробно говорится в восьмом письме Вертова Шумяцкому, отправленном 17 ноября). К тому же фильм демонстрировался в столице всего пять дней.

В-третьих, Вертов не получил за «Колыбельную» никаких правительственных наград, никакого поощрения на киностудии. По злой иронии судьбы, годом позже руководство «Союзкинохроники» вынесло Вертову благодарность за подготовку к выпуску нового варианта «Трех песен о Ленине» (фактически режиссеру пришлось загубить авторскую версию фильма своими руками).

В-четвертых, кажется весьма вероятным, что Сталин во время просмотра «Колыбельной» мог сказать или сделать что-то такое, что нельзя было истолковать как однозначную оценку фильма: скажем, заснул или вышел. Да и, собственно говоря, почему «Колыбельная» должна была понравиться Сталину? Вождь, скорее, принял бы что-нибудь абсолютно усредненное, кондовое, похожее на парадный портрет, и уж, конечно, лишенное даже намека на интимность. Ему вряд ли понравилось также, что фильм показывал всеобщее счастье в масштабах всей страны, и был, таким образом, абсолютной «неправдой» (с любой точки зрения, кроме вертовской). Рискнем предположить и нечто большее: в «Колыбельной Вертов «посягнул» на функции, приличествовавшие разве что «вождю всех народов». А Сталин мог допустить показ на экране тотального рая только в масштабах одного, отдельно взятого, колхоза, завода или района — лишь бы это не превышало режиссерских «полномочий». Сходным с нами образом рассуждает и Л.М.Рошаль: «Колыбельная»… представляла собой, в сущности, совершенно ненужную, даже, может быть, недопустимую вольность[1]».

Теперь рассмотрим ситуацию под другим углом зрения. В 1937 г. игровое советское кино переживало не лучшие времена: чиновники предпочитали не давать съемкам фильмов «зеленый свет», но в то же время многое делали для того, чтобы притормозить производственные процессы. «Не разрешать, но и не запрещать» — такова была общая установка чиновников от кино (об этом подробно рассказано в статье М.И.Туровской «Мосфильм» — 1937»[2]).

Возможно, что такого же курса держалось и руководство «Союзкинохроники», которое наверняка соблазнялось перспективой создания первого крупного неигрового фильма о Сталине, но боялось явной «осечки». Нельзя исключать и разброда среди верхушки ГУКа — зная, что позиции Шумяцкого (поддержавшего «Колыбельную») уже пошатнулись, некоторые из его подчиненных могли вести свою игру...

В этой ситуации Вертов тщетно пытался понять, почему «Колыбельной» не дают хода. Негодуя по поводу вырезок, сделанных в фильме незадолго до московской премьеры, 11 ноября 1937 г. он записал в дневнике: «Под шумок заставили вырезать и невиновных (т.е. не репрессированных — А.Д.) людей. Чья рука здесь действовала — еще не выяснено. Но ясно, здесь не обошлось без вражеских попыток навредить». Волна всеобщей подозрительности в обстановке массовых репрессий сбила Вертова с толку: в восьмом (и, как видно, в последнем) письме Шумяцкому от 11 ноября режиссер выразил робкую надежду на торжество справедливости. Раз арестован и разоблачен явный «враг» в лице бывшего директора «межрабпомфильма» Л. (так в письме; видимо, имеется в виду Лядов), то, быть может, уже ничто не помешает фильму обрести нормальную прокатную судьбу.

Вертовское воззвание было, по сути, адресовано в никуда, поскольку Шумяцкого уже более двух месяцев открыто поносила даже «Кино-газета». Например, в номере от 24 сентября осуждалось «барское» поведение начальника ГУКа, который накануне открытия I съезда профсоюзов кинофотоработников «укатил» отдыхать на подмосковную дачу. В том же номере газеты критиковался прозвучавший в докладе Шумяцкого якобы произвольный перечень полутора десятков будущих шедевров кино (среди которых, как мы знаем, фигурировала и «Колыбельная»). Когда же Шумяцкого спустя три месяца арестовали, то выпуск этих фильмов и «связь» с их создателями могли быть внесены в список «преступлений» бывшего начальника ГУКа. Вертов не сознавал опасности положения того, к кому обращался с просьбами, и дьявольского механизма репрессий — все, на что он был способен, сводилось к сделанной после ареста Шумяцкого приписке на копии седьмого письма Борису Захаровичу: «Как сложно играл свою роль Шумяцкий! Какая маневренность, какая маскировка, какое хитроумное втирание очков.» Кое-что для режиссера стало проясняться только после отправки 4 февраля 1938 г. письма новому начальнику ГУКа С.С.Дукельскому. Вертовская просьба о «нормальном опубликовании фильма» осталась неудовлетворенной, и Дукельскому режиссер более не писал...

В 1938-1939 гг. из фильма было вырезано еще несколько кадров. Судя по старым монтажным листам, сохранившимся в РГАКФД, из фильма были изъяты, по крайней мере, планы с неким колхозником, с «врагом народа» Вяткиным и с репрессированным наркомом внутренних дел Н.И.Ежовьм. Если сопоставить объем этих купюр с переделкой «Трех песен о Ленине» (в которых были заменены 300 метров материала), то можно уверенно утверждать, что «Колыбельная» практически не пострадала.

И последняя подробность из истории фильма. Разрешительное удостоверение «Колыбельной» (хранящееся в РГАКФД) было выдано 26 октября 1937 г. сроком до 1 января 1940 г. За это время фильм один раз ненадолго изымался из проката для «очистки» от кадров с «врагами народа». Срок демонстрации «Колыбельной» продлевался несколько раз, пока 9 февраля 1950 г. фильм не был снят с проката окончательно.

***

В заключение мы бы хотели проанализировать фрагмент из выступления Шумяцкого на I съезде профсоюзов кинофотоработников.

Что кажется наиболее интересным в этих высказываниях? Бесспорно, особое понимание «Колыбельной» начальником ГУКа: Шумяцкий видел и поддерживал в фильме совсем не то же самое, ради чего бился Вертов. Руководитель советской кинематографии, одержимый своей идеей «советского Голливуда», определенно желал получить в документальном кино нечто эквивалентное александровскому «Цирку» — шоу с «народно-массовыми песнями» и «большой политической идеей». Судите сами:

«В этом фильме мы ставили вместе с постановщиками, с автором еще дополнительную и большой важности идейно-политическую задачу, какую мы ставили в целом ряде других фильмов, крепко над нею поработать, задачу дать хорошую массово-мобилизующую, вместе с тем идейно-направляющую песню, которая сошла бы с экрана и прошла через территории, через пространства, вошла бы в быт нашей страны и через гастроли наших прекрасных талантливых ансамблей за границу, через тысячеустую народную молву, была бы передана трудящимся за границей.

Мы уверены, и я лично, я очень уверен, что в этот фильм, в качестве необходимого элемента, органически в него входящего и составляющего, мы создали такую песнь».

Весьма показательно, что Шумяцкий говорит «мы», подчеркивая тем самым свой, «державный», интерес. Вероятно, этим же объясняется и то, что текст песни «Колыбельная» был опубликован в «Правде» 23 сентября 1937 г.— более чем за месяц до премьеры кинокартины. Говоря современным языком, вертовский фильм получил неплохой, хотя и несколько своеобразный, «промоушн». (Напомним, что в 1920-е гг. «Правда» неоднократно и чуть ли не безоговорочно поддерживала вертовские киноэксперименты). <…>

Вертовская одержимость всемогуществом «кино-глаза» подталкивала режиссера к поискам «усиления» возможностей киноаппарата, мысленному «скрещиванию» кинокамеры с другими техническими изобретениями: с микроскопом, с телескопом и даже с рентгеновским аппаратом... А идея «кинорадиоглаза», в вертовском ее понимании, подразумевала именно использование телевидения, названного в одной из статей Вертова «телеглазом». Перспективы использования телевидения манили Вертова настолько, что, не имея возможности проверить их на практике, режиссер долго не расставался с этой идеей. В сценарии «О женщине» есть такой эпизод: Вертов живописует отдых богатых и развращенных капиталистов на пароходе, вводя любопытную деталь:

«Миссис В. и другие нарядные

и раскрашенные миссис

перед телеэкраном

в гостиной плавучего дворца».

Далее в сценарии объясняется, что же конкретно видят эти «миссис» на телеэкране:

«Говорит северо-восточный военный порт.

Дорогие леди и джентльмены!

Вы имеете сейчас возможность пережить

незабываемый экзотический момент.

Сейчас вы услышите

предсмертные стоны умирающих,

хрипы задыхающихся в газу

абиссинских женщин и детей.

Наша фирма гарантирует Документальность передачи.

АЛЛО. АЛЛО. АЛЛО.

Вот обезглавленная мать

с двумя обезглавленными детьми...

Вот — черная женщина

с двумя оторванными ногами...

Вот — девочка

с раздробленным позвоночником...

Вот другая — девочка

с оторванными руками...

Вот целая абиссинская семья,

раздавленная нашими

доблестными танками...».

В фильме «Колыбельная», разумеется, ничего этого нет. Но сам принцип всеохватного, как бы единовременного отражения происходящего в стране, структурно скрепляющий эпизоды и кадры фильма, — телевизионный! Точно таким же образом строились ранее вертовские картины «Шестая часть мира» (1926), «Одиннадцатый» (1927), «Симфония Донбасса» (1930), а позднее — «Три героини» (1938). А сам прием очень скоро превратился из авангардного в нормативный: взять хотя бы фильмы «День нового мира» (1940, реж. М.Я.Слуцкий, Р.Л.Кармен), «День войны» (1942, реж. М.Я.Слуцкий), «День победившей страны» (1947, реж. И.П.Копалин, И.Ф.Сеткина) или «День нашей жизни» (1959; реж. Р.Л.Кармен). В 1960-е гг., после «реабилитации» творчества Вертова, этот художественный прием словно бы вновь обрел свою первозданную, авангардную чистоту — в частности, в фильме У.Браунса «235 000 000» (1967; сценарист Г.Франк и режиссер прямо заявляли, что осознанно следовали вертовским традициям) и в какой-то мере в работах А.Пелешяна.

Теперь вернемся снова к оценке «Колыбельной» в докладе Шумяцкого и обратим внимание на следующие слова:

«Сегодня вы имеете возможность прочесть прекрасные слова и прекрасный текст этой песни, написанных Лебедевым-Кумачом. На днях, я уверен, вы сумеете прослушать великолепные мелодии талантливоо представителя нового народно-массового песенного искусства, представителя этого искусства – двух братьев Покрасс, тех самых братьев Покрасс, которых долгие годы наши собратья по искусству считали представителями искусства второго сорта».

Откуда в словах Шумяцкого нескрываемое торжество по поводу неизбежности признания творчества композиторов в профессиональной среде? Только ли от того, что песни Покрассов отвечали личным пристрастиям самого Бориса Захаровича?

По нашему мнению, Шумяцкий полагал композиторов частью той когорты деятелей искусства, которых он выдвинул на передовые позиции в 1930-е гг., поощряя создание музыкальных фильмов. Начальник ГУКа, «генеральный продюсер» советского кино (по определению Л.К.Козлова), считал успехи композиторов и своей заслугой. Но сотрудничество с Покрассами состоялось не только (и не столько) благодаря талантам Шумяцкого; мы склонны видеть в этом событии особый – отчасти символический – смысл.

Разумеется, в мире искусства все случайно, но некоторые случайности имеют острый привкус закономерности. Есть она, например, в судьбе трех братьев Кауфманов и трех братьев Покрассов. Давид (будущий Дзига - Денис), Моисей (Михаил) и Борис (его настоящее имя не установлено) Абелевичи Кауфманы, уроженцы местечкового Белостока связали свою жизнь с кинематографом. Самуил, Дмитрий и Даниил Яковлевичи Покрассы, выходцы из Киева — стали композиторами. Борис Кауфман и Самуил Покрасс эмигрировали из советской России, вполне преуспели на Западе (а именно—в Голливуде) и даже умерли в одном городе — в Нью-Йорке. Жизнь их братьев на родине сложилась, правда, по-разному, в то время, как Давид и Моисей Кауфманы не сумели приспособиться к Системе, оставшись в конце 1930-х гг. на обочине кинопроцесса, более прагматичные Дмитрий и Даниил Покрассы стали вполне благополучными (по официальным меркам) композиторами.

Какая сила привела братьев Кауфманов и братьев Покрассов в искусство: судьба? внутренняя потребность? перспектива освобождения из замкнутого мирка своих предков? революция, наконец? Какие идеалы они хотели выразить с помощью этого искусства? И почему, наконец, в работе над «Колыбельной» произошла встреча двух семейных «кланов» в лице Дзиги Вертова и Дмитрия и Даниила Покрассов?

Попробуем ответить на эти вопросы в обратном порядке. Вертов, не переставший еще ощущать себя представителем киноавангарда, мог бы теоретически пригласить на «Колыбельную» и более крупных композиторов, чем братья Покрассы — тем более, что музыку к «Трем песням о Ленине» писал Ю.А.Шапорин, к «Серго Орджоникидзе» — И.О.Дунаевский, а к «Тебе, фронт!» (1942) — Г.Н.Попов (с В.В .Великановым). Но желание снять фильм во что бы то ни стало, учтя в нем наибольшее количество злободневных (если не сказать — конъюнктурных) моментов, было так велико, что Вертов, скорее всего, попросту не стал искушать судьбу. Он «учел» в фильме пожелания чиновницы Мособлздравотдела, ввел в него такие темы, как война в Абиссинии, гражданская война в Испании, речь Сталина о проекте конституции и т.д. И уж, наверное, хорошо помнил, работая над «Колыбельной», о печально известной статье «Сумбур вместо музыки», напечатанной в «Правде» 28 января 1936 г.. Вертов страстно хотел, чтобы власти его, наконец, «полюбили» и поняли; об этом говорит, например, простодушная запись в его дневнике от 29 февраля того же года:

«Тов. Керженцев в речи на пленуме ЦК Союза работников искусства посоветовал композитору Шостаковичу «проехаться по Советскому Союзу, собрать песни, которые создает и хранит народ». И тогда он соприкоснется с богатейшим потоком народного творчества, найдет ту основу, «на которой сможет творчески расти».

О повороте лицом к народному творчеству говорил Горький на съезде писателей.

Мой опыт в этом отношении я проделал в 1933 году, когда приступил к работе над фильмом «Три песни о Ленине».

Возникает резонное возражение: а чем, в таком случае, братья Покрассы, «обеспечившие конармию песенным репертуаром за счет шантанной эстрады», оказались для Вертова «народнее» Шостаковича с его «Песней о встречном»?! Уж не количественным, «эфирным» ли превосходством своей песенной продукции — сиречь официальным признанием?..

Ну, а лучший ответ на вопросы о силе, приведшей в искусство братьев Кауфманов и братьев Покрассов, об идеалах этих кинематографистов и композиторов, уже давно существует. И силой, и идеалом для Кауфманов и Покрассов служила извечная, чуть ли не генетическая местечковая мечта, сформулированная в XX веке как «интернационал добрых людей» (см. рассказ И.Э.Бабеля «Гедали»). Мечта, являвшаяся частным (и самым ярким!) выражением чаяний многих обездоленных людей разных национальностей, населявших пространства бывшей «тюрьмы народов». Мечта, на какое-то время совпавшая с духовными ценностями революции, а в советском искусстве 1930-х гг., в силу своей глобальности, смотревшаяся уже явным анахронизмом.

Парадокс состоит в том, что впервые эта мечта получила общегосударственный резонанс благодаря эпизоду «Колыбельная» александровского фильма «Цирк» (с музыкой И.О.Дунаевского и с участием С.Михоэлса) — и именно во второй половине тридцатых годов! Нам представляется, что всеобщий, интернациональный характер этому эпизоду придает музыка Исаака Осиповича, но никак не конъюнктурные установки Г.В.Александрова. Столь странный, на первый взгляд, «генеалогический подтекст» песни «Колыбельная» объясняется просто: у Дунаевского, уроженца местечка Лохвицы Полтавской губернии, было четыре брата, которые, как и он, стали музыкантами! Связь братьев Дунаевских с братьями Покрассами, которая тут прослеживается, — не только «количественная», «географическая» или «национальная»; она другого, высшего порядка, ибо симптоматична и символично. Недаром много позднее сын Дунаевского Максим (тоже ставший известным как композитор-песенник!), написал шлягер для советской экранизации «Трех мушкетеров», взяв в качестве образца из американской экранизации романа, снятой в тридцатые годы, песенку, созданную не кем иным, как Самуилом Покрассом!

И снова — при чем тут вертовская кинокартина?

Да при том, что наиболее полным воплощением наивной утопии об «интернационале добрых людей» стал все-таки созданный в страшном 1937 году фильм «Колыбельная» Дзиги Вертова с музыкой Даниила и Дмитрия Покрассов.

Дерябин А. С. "Колыбельная" Дзиги Вертова: замысел — воплощение — экранная судьба // Киноведческие записки. 2001. №51.