<…> Давно настала пора перестать делить киноработы Вертова на «значительные» и «проходные», обсасывать заезженные мотивы и темы, освободиться от заманчиво-спекулятивных подходов. Об этом образно написал В.С.Листов:

«Астрономы, изучающие солнечную систему, вычислили, что масса ее планет равна массе космической пыли, рассеянной в межпланетном пространстве. Такая ситуация похожа на творчество Вертова, в котором фильмы — звезды первой величины — соседствуют с произведениями-невидимками, с той астероидной «пылью», которой сторонятся «корабли» исследователей. А между тем — кто знает — эти частицы могут состоять из того же звездного вещества и быть соизмеримыми с планетами»[1].

С другой стороны, не стоит и абсолютизировать каждый кадр Вертова, каждый штрих его биографии — тем более, что мы имеем в виду необходимость именно цельного рассмотрения его творчества. Пока что до этого далеко: биофильмография Вертова, его дневники издаются за границей, а наши исследователи до сих пор вынуждены пользоваться устаревшими изданиями его работ.

Конечно, вертовский архив огромен: чтобы одолеть его, одному исследователю потребуется несколько лет. А это значит, что надо публиковать больше архивных материалов о Вертове, стараясь не вынимать их из исторического, творческого и какого угодно другого контекста, а объединять вокруг одной темы или значительного события. Вот тогда можно рассчитывать на то, что «вертововедение» сдвинется, наконец, с мертвой точки.

В силу всего вышесказанного, мы, обнаружив в вертовском архиве любопытный документ о работе режиссера над фильмом «Человек с киноаппаратом», решили включить в публикацию и другие материалы, так или иначе связанные с ним тематически.

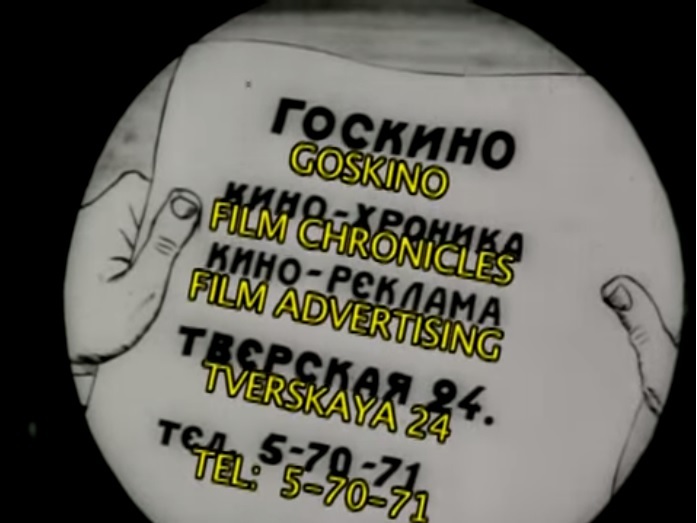

Первый из этих документов — сценарный план «Производство Госкино на грани 1924 и 1925 года». Кажется не вполне понятным, для чего Вертов взялся за работу над обзорным фильмом о кинофабрике, столь далеким от его устремлений середины 1920-х. Вряд ли это было проявлением благодарности к директору кинофабрики Госкино А.В.Голдобину, который тепло относился к главному «киноку» и давал ему возможность заниматься экспериментами. Более вероятно, на наш взгляд, следующее: Вертов пытался развить опыт своих кинореклам.

Еще в 1923 году он написал тезисы статьи «Кинореклама», где привел примеры возможных фильмов такого рода и сделал довольно обезоруживающие признания:

«Что можно рекламировать? Все!» <...>

Пять лет в РСФСР не было производства кинокартин. Нет и сейчас. Нет для этого денег.

Кинореклама — вот ворота в работу, в производство, в расцвет. Мы должны пойти на этот «компромисс». Мы обязаны это сделать. <...>

Деньги заказчика, желающего рекламировать себя, и способности кинопроизводственников, жаждущих работать, должны пойти навстречу друг другу.

В этом спасение. В этом масштаб.

Вне этого — конвульсии.

Я правильный путь указываю».

Несмотря на заманчивые перспективы, Вертову удалось сделать в этом жанре не так много фильмов: «Гум» («Автомобиль», 1923) и «Киноглаз в Мосторге» (1926, с И.И.Беляковым), а также рекламный мультипликационный шарж к «Шестой части мира» (1926). Рекламой заканчивался также мультфильм «Советские игрушки» (1924) — единственный сохранившийся образец приложения вертовских тезисов на практике. В этой одночастевке после плакатно-символического изображения классовой борьбы рекламировалась контора съемок Культкино (отделения кинофабрики Госкино). При этом работник кинофабрики — таинственный кинооператор, походивший на персонажа дешевого детектива — оказывался «киноком». Таким образом, Вертов прорекламировал не столько место своей работы, сколько самого себя и труппу своих единомышленников. Фильм, впрочем, прошел в прокате с успехом.

Что касается упомянутого выше сценарного плана, то обнаруживаются его странные совпадения с фильмом «Обзор Госкино в марте 1924 г.», хранящимся в РГАКФД. Судите сами:

|

«Производство Госкино...» «№ 9. В ателье. На съемке картины «Луч смерти» — или какой-нибудь другой эффектный отрывок.» Съемки «Старца Василия Грязнова» и «Банды батьки Кныша». |

«Обзор производства Госкино» Л.В.Кулешов, В.П.Фогель монтируют «Мистера Веста...», В.И.Пудовкин — «Шахматную горячку», Ч.Г.Сабинский — «Старца Василия Грязнова».

|

|

Проявление негатива, печатание позитива. |

Проявление негатива, печатание позитива. |

|

«Принимают заказ, и крупно, заказ от Культобъединения».

|

Принимают заказ |

|

Отрывок из «Киноправды». |

Отрывок из «Киноправды» № 19. Д.Вертов, Е.И.Свилова за монтажом «Киноправды» № 19. |

|

Политические шаржи. |

И.И.Беляков за работой над мультипликационным шаржем.

|

«Обзор производства Госкино...» — именно такой рекламно-обзорный фильм, какой собирался снимать Вертов. В ленте чувствуется рука если не мастера, то опытного профессионала: хорошо скомпонованы кадры, довольно динамичен для того времени монтаж. Таких режиссеров на кинофабрике в те годы были считанные единицы, поэтому существует вероятность, что автором фильма мог быть и Вертов: его появление в кадре довольно логично соотносится с линией «саморекламы». Кроме того, мы на 99% уверены, что художником титров ленты был один из наиболее активных «киноков» И.И.Беляков: у него достаточно узнаваемая графика.

В нашу гипотезу, однако, не встраивается одна существенная деталь. Дело в том, что в сценарном плане Вертова фигурирует кинофабрика Госкино. Между тем над кинопредприятием Госкино, частью которого она являлась, в марте 1924 г. начали сгущаться тучи. Именно в конце марта этого года в Москве проходило Всесоюзное совещание по киноделу, которое признало работу Госкино неудовлетворительной. Это дало новый стимул к развитию уже блуждавшей в недрах Совнаркома РСФСР идеи реорганизации российских киноорганизаций. После XIII съезда РКП(б), состоявшегося в мае 1924 года, неотвратимость перемен стала очевидной. 12 декабря того же года Совнарком РСФСР принял постановление о создании Всероссийского фотокинематографического акционерного общества Совкино, которому предлагалось приступить к практической работе не позднее 1 января 1925 года. Поэтому вряд ли уже после конца марта директор Госкино А.В.Голдобин стал бы «спасать» это кинопредприятие с помощью кинорекламы. Тем более, что необходимую акцию в виде выпуска книги-отчета о деятельности кинопредприятия Голдобин предпринял как раз во второй половине месяца. Понятно, что актуальность создания рекламного фильма и вероятность, что он даст необходимый эффект, были куда больше до начала Всесоюзного совещания по киноделу, чем после него.

С другой стороны, 3 ноября 1924 года путем слияния Госкино и культобъединения было создано Культкино (впоследствии—фабрика культур- фильм Совкино). А новое кинопредприятие уже могло нуждаться в рекламе.

Во всяком случае, несколько позднее А.В.Голдобин выпустил вторую книжку-отчет. Все это позволяет установить примерную дату появления сценарного плана Вертова: не ранее ноября и не позднее декабря 1924 года. Некоторым ориентиром может служить также выпуск на экраны фильма Н.И.Галкина «Аборт» (2 декабря 1924 г.), упомянутого в сценарном плане. Отметим также, что в «Репертуарном указателе» (т. III. Кинорепёртуар. М.: ГИХЛ, 1931) фигурирует, без указания имен режиссера и оператора, фильм «Хроника Госкино» (1925 г., 1 ч., 150 м, пр-во Госкино).

Итак, нам не удалось сделать гипотезу об авторстве фильма «Обзор Госкино в марте 1924 года» в полной мере убедительной. И все-таки приведенные выше рассуждения кажутся нам небесполезными. Как знать — может, другие исследователи сумеют найти интересные документы, проливающие свет на историю фильма и загадочного сценарного плана Вертова...

Второй из публикуемых документов, набросок «Заседание «Совета «Кино-глаз», также не датирован автором. Можно, однако, понять, что текст был написан в 1925–1926 годах — в период работы Вертова над фильмом «Шестая часть мира» (1926). И опять наше внимание привлекают рекламная составляющая замысла и стремление ввести в кадр документалистов (т.е. «киноков»). Видно, что показ экспорта и импорта вытесняется рассказом о приключениях операторов, т.е. реклама превращается в саморекламу «киночества». В какой-то мере то же самое произошло и с фильмом «Шестая часть мира», который не столько рекламировал деятельность Госторга, сколько иллюстрировал неограниченные возможности вертовской киногруппы. Получилась чистой воды утопия, обращенная не к современникам, а к идеальному зрителю светлого будущего (недаром фильм с треском провалился в прокате). «Необязательность» выполнения Вертовым требований заказчика картины — Госторга — усугублялась тем, что к фильму был выпущен рекламный мультипликационный шарж. А это значило, что режиссер непостижимым образом воплотил заявленные в статье о рекламе идеалистические отношения заказчика и исполнителя — он снял то, что хотел, не испытывая нужды в средствах. При этом с помощью мультшаржа он еще и прорекламировал фильм, который сам формально являлся рекламным продуктом! <…>

Дерябин А. С. "Плод созрел и его надо снять...": К истокам вертовского шедевра // Киноведческие записки. 2000. № 49.

[1] Л и с т о в В. С. Молодость мастера. — В кн.: Дзига Вертов в воспоминаниях современников. М.: «Искусство». 1976.