Сценарий – это сказка, выдуманная литератором про нас.

Мы живем своей жизнью и ничьим выдумкам не подчиняемся[1].

Я сам уже не знаю, живой ли я человек, или схема, выдуманная критиками[2].

Дзига Вертов

<…>

Теория киносценария в письменном наследии Вертова

С легкой руки самого Вертова утвердилось расхожее представление: киносценарий, мол, был для режиссера ненужным (или малозначительным) звеном в производственном процессе, навязанным кинематографическим руководством. Во многом эта точка зрения справедлива, но следует выделить два основных аспекта, имеющих существенное значение для понимания творческого наследия режиссера:

1) сценарий как сугубо теоретическая проблема, отношение к которой зафиксировано в статьях и дневниках Вертова;

2) сценарий (план, заявка и проч.) как часть конкретного замысла и как необходимый источник для целостного изучения замыслов Вертова.

В принципе, первый аспект хорошо исследован и не нуждается в подробных разъяснениях — мы ограничимся только тем, что конспективно напомним ряд фактов и обстоятельств.

Сомнения в необходимости киносценария зародились у Вертова еще во время его первых монтажных опытов в 1918—1919 годы:

«Один из таких опытов удался, как мне тогда показалось, вполне, и у меня впервые зародилось сомнение в необходимости литературной связи между отдельными склеиваемыми зрительными моментами»[3].

Немного позднее, в статьях 1923 года, он отверг киносценарий уже как самый некинематографический элемент игровых фильмов:

«...Картина психологическая, детективная, сатирическая, видовая, безразлично какая, — если у нее вырезать все сюжеты и оставить одни подписи — получим литературный скелет картины. К этому литературному скелету мы можем доснять другие киносюжеты — реалистические, символические, экспрессионистические — какие угодно. Положение вещей этим не меняется. Соотношение то же: литературный скелет плюс киноиллюстрации — таковы почти без исключения все картины наши и заграничные...»[4];

«Каждая картина — это только литературный скелет, обтянутый кинокожей. В лучшем случае под кожей (как, например, в заграничных боевиках) вырастает киножир и киномясо. Но кинокостяка мы никогда не видим. Наша картина — это только общеизвестное “мясо без костей”, насаженное на осиновый кол, на гусиное перо литератора»[5].

Примерно тогда же, в 1922—1924 годах, Вертов обосновал замену киносценария документального фильма съемочным планом как важнейшее условие создания «подлинных киновещей»:

«Выносив в себе кинопоэму или отрывок, кинок должен уметь его точно записать, чтобы при благоприятных технических условиях дать ему жизнь на экране.

Самый совершенный сценарий, конечно, не заменит такой записи, так же как либретто не заменяет пантомимы, так же как литературные пояснения к произведениям Скрябина никакого представления о его музыке не дают»[6];

«Идя от материала к киновещи (а не от киновещи к материалу), киноки не считают правильным, начиная работу, представлять так называемый «сценарий»). Сценарий как продукт литературного сочинительства в ближайшие годы совершенно исчезнет»[7];

«Идя от материала к киновещи, а не от киновещи к материалу, киноки обрушиваются на последний (самый живучий) оплот художественной кинематографии — на литературный сценарий. Вне зависимости от того, подносится ли последний как увлекательный рассказ или как т.н. предварительный монтажный лист, сценарий как чуждый в кино элемент должен исчезнуть навсегда»[8];

«С “Киноправда” не предписывает жизни жить по сценарию литератора, а наблюдает и записывает жизнь как она есть и только потом делает выводы из наблюдений»[9];

«Литературный сценарий, приложенный к <...> монтажной системе, сразу аннулирует ее смысл и значение. Потому что наши вещи строятся монтажом, строятся организацией бытового материала, в отличие от художественных драм, которые строятся пером литератора.

Значит ли это, что мы работаем наобум, без мысли и без плана? Ничего подобного.

Но если наш предварительный план мы сравним с планом комиссии, которая направляется, скажем, на обследование жилищ безработных, то сценарий нам придется сравнить с рассказом про это обследование, написанным до того, как это обследование произошло.

Как поступит в данном случае художественная кинематография и как поступят киноки?

Киноки на основании фактических данных обследования организуют киновещь.

Кинорежиссеры, поэффектнее обработав литературный сценарий, доснимут к нему занимательные киноиллюстрации, два поцелуя, три слезы, убийство, мчащиеся лунные облака и голубя. В конце напишут: “Да здравствует!..”, и все кончится “Интернационалом”»[10].

Последовательно формулируя аргументы, отрицающие значимость литературного сценария, Вертов опирался, конечно, на собственный производственный опыт и интуицию. Однако особую уверенность в своей правоте ему придали исключительно благополучные условия, в которых он работал в 1925—1926 годах: во время съемок фильмов «Шагай, Совет!» и «Шестая часть мира» он не был скован ни жесткими рамками «железного сценария», ни чрезмерными финансовыми обязательствами, ни отсутствием взаимопонимания в съемочной группе. Именно тогда Вертову удалось подтвердить свои творческие принципы на практике; на какое-то время он, видимо, решил, что и дальше сможет работать так, как считает нужным, исходя из своего понимания сценария документального фильма.

Но его быстро постигло болезненное разочарование: после того как стало известно, что в «Шестую часть мира» вошло только четыре процента (!) отснятого материала, Вертову пришлось отбиваться от шквала обвинений в расточительности. Он пытался оправдываться, ссылаясь на несколько короткометражек, которые «киноки» сделали из материала, оставшегося после монтажа фильма. Может, его доводы и убедили людей, незнакомых с кинопроизводством, но только не директора кинофабрики «Совкино» И.П.Трайнина: суммарный метраж этих одно — и двухчастевок был сопоставим с метражом «Шестой части мира» — то есть в «корзину» все равно ушло более 90% отснятого материала. Трайнин, который не видел особого смысла в производстве хроникальных фильмов и давно недолюбливал Вертова, обвинил его также в непредоставлении внятного сценария фильма «Человек с киноаппаратом» и уволил с кинофабрики.

После случившегося Вертов уехал на Украину, где продолжил работу хоть и в менее комфортных, но тоже достаточно свободных условиях. Он, видимо, учел уроки своего увольнения и перестал писать о киносценарии и съемочном плане, а когда все же затрагивал опасную тему, то делал это гораздо аккуратнее, чем прежде:

«"Одиннадцатый”, как и все фильмы “киноглаза”, сделан без сценария. Вы знаете, что, спекулируя на этом отказе от сценария, наши многочисленные оппоненты пытались представить дело так, будто мы вообще являемся противниками плановой работы. Между тем, вопреки существующим представлениям, киноки уделяют предварительному плану гораздо больше труда и внимания, чем это делают работники игровой кинематографии. Раньше чем приступить к работе, чрезвычайно тщательно изучается заданная тема во всех ее проявлениях, изучается литература по данному вопросу, используются все источники, чтобы наиболее ясно представить себе дело. До начала съемки составляются тематический, маршрутный и календарный планы. Чем отличаются эти планы от сценария? Тем, что все это — план действий киноаппарата по выявлению в жизни данной темы, а не план инсценировки той же темы. Чем отличается план съемки настоящего сражения от плана инсценировки ряда отдельных батальных сцен?.. Примерно в том же состоит и разница между планом “киноглаза” и сценарием в художественной кинематографии»[11].

Работая на Украине, Вертов еще мог обходиться какими-то краткими подобиями сценариев или сценарных планов, не имевшими с готовыми фильмами практически ничего общего. Но после возвращения в Москву он столкнулся с общим ужесточением производственных требований к документалистам: чтобы получить возможность снимать фильм, нужно было обязательно представить сценарий.

Волей-неволей пришлось приспосабливаться к этой системе, о чем свидетельствуют объемистые сценарии к фильмам «Три песни о Ленине», «Колыбельная», «Тебе, фронт!», сохранившиеся в вертовском архиве. Впрочем, еще несколько лет Вертов продолжал мечтать об идеальной организации съемочного процесса и даже выдвинул в 1936 году проект собственной «творческой лаборатории», которая работала бы в условиях безотходного производства. После того как проект был отвергнут, Вертов доказывал ненужность сценария в документальном кино только на страницах дневника...

Режиссера давила громоздкая, неповоротливая машина киноиндустрии. Ему страшно не хватало в эти годы романтических и не отягощенных бюрократическими препонами условий кустарного кинопроизводства начала 1920-х, когда дистанция между рождением замысла и его претворением в жизнь была предельно короткой, когда отношения между руководителями киностудии и режиссерами часто основывались на простом доверии:

«При абсолютном доверии возможен союз между административной силой и творческим замыслом. Союз без инстанций и посредников — иначе ничего не выйдет. Если Вы согласны, то я могу осуществить свой план. Если полусогласны — ничего не выйдет. Часы не пойдут, если не будет хватать одной шестеренки»[12].

Свое окончательное отношение к проблеме сценария Вертов сформулировал в конце 1930-х годов в статье «О любви к живому человеку», опубликованной уже после его смерти:

«Я был сторонником почти “железного” сценария для игрового фильма. И в то же время был противником “сценария” для неигрового, то есть неинсценированного фильма. Считал абсурдом “сценарий неинсценированного фильма”. Абсурдом не только терминологическим.

Я предлагал более высокий тип плана. Такой организационный и творческий план действий, который обеспечивал бы непрерывное взаимодействие плана с действительностью и был бы не догмой, а лишь “руководством к действию”. Такой организационный и творческий план, который обеспечивал бы единство анализа и синтеза производимых кинонаблюдений. Анализ (от неизвестного к известному) и синтез (от известного к неизвестному) были здесь не противопоставлены друг другу, а находились в неразрывной связи друг с другом. Мы понимали синтез как неотъемлемую часть анализа. Мы добивались одновременности сценарного, съемочного и монтажного процессов с непрерывно идущими наблюдениями. И придерживались указания Энгельса, что “без анализа нет синтеза”»[13].

За примирительным тоном и ритуальной апелляцией к одному из основоположников научного коммунизма тут ощущается отчаянная, может быть, последняя надежда на признание своих представлений об отличии документалистики от других ветвей киноискусства. И полное непонимание того, что сам тип художественного мышления Вертова был абсолютно несовместим с системой тотально контролируемого кинопроизводства. Было в этом что-то детское (если не сказать — инфантильное).

Вертов искренне полагал, что основной помехой его полноценному творческому существованию во второй половине 1930-х являются «неправильная» организация производственного процесса и невежество чиновников:

«Ты хочешь делать фильм по сценарию.

Но тебе говорят:

— Ну, кто для вас сможет написать сценарий?

Ты хочешь делать фильм без сценария.

Но тебе говорят:

— Это бесплановость. Фильм надо обязательно делать по сценарию.

Ты хочешь делать фильмы о живых людях.

Тебе говорят:

— Я глубоко убежден, что документальным способом живых людей снимать нельзя, разрешить этого не можем.

Тогда ты делаешь поэтический фильм обзорного или песенного типа.

Тебе говорят:

— Все это хорошо, но нет живого человека.

Ты решаешься в отчаянии делать фильм игровой, с актером, как делают все.

Но тогда тебе говорят:

— Мы не можем вам этого позволить. У вас есть имя и творческое лицо. Наша студия не может рисковать. Мы должны сохранить вас таким, каким вас знает кинематография.

Спрашивается: где же выход из тупика?»[14]

При этом его долго не оставляла тайная надежда, что в один прекрасный момент справедливость его творческих принципов и истинный масштаб его дарования поймут и признают все — благодаря чудесному вмешательству Сталина. Об этом говорят, например, стихотворные строчки, написанные Вертовым во второй половине 1940-х годов:

«Все, что ново слуху

и непривычно зрению,

все, что кажется

превышающим понимание —

предвзятое мнение

считает ложным,

подвергает изгнанию.

Твердо известно советским людям:

так было,

но так не будет.

Как бы Вас ни унизили,

как бы Вы ни устали —

помните:

Маяковского

восстановил

СТАЛИН»[15].

Однако, чувствуя безвыходность ситуации, так сказать, на нижнем уровне своего бытия, он так и не догадался, что Сталину совершенно не нужны ни он сам, ни его фильмы.

Таким образом, к этому времени киносценарий окончательно превратился для Вертова из теоретической в биографическую проблему — вернее, исчез весь флер теоретических рассуждений о киносценарии, пускай во многом верных и справедливых, которыми Вертов в 1920-е годы объяснял единственно возможный и приемлемый для себя способ работы в кино.

От «синтетического Адама» к «синтетической Еве»

Обратимся теперь к другому аспекту проблемы «Вертов и киносценарий», почти не изученному.

Известно, что сценарии, сценарные наброски, заявки, написанные Вертовым в 1920-е годы, позволяют представить жанровое и тематическое разнообразие его замыслов. Но для анализа конкретных фильмов они мало что дают — особенно если вспомнить, что в 1935 году он писал:

«Пятнадцать лет учился кинописи. Умению писать не пером, а киноаппаратом. Мешало отсутствие азбуки кино. Пытался создать эту азбуку. Специализировался на “кинописи фактов”»[16].

Поскольку в 1920-е он мог свободно осуществлять свои замыслы с помощью «кинописи», сценарии не играли для него сколько-нибудь существенной роли. Они служили только отправной точкой для творческого процесса.

В 1930-е, когда ситуация кардинальным образом изменилась, Вертов вынужденно стал относиться к сценарию как к более высокой стадии творчества — со всеми вытекающими из этого последствиями. И, если учесть, что большинство его замыслов этого времени не было реализовано, то станет понятно, что они являются не менее существенной частью его творческого наследия, чем те фильмы, которые удалось снять. Более того, не зная об этой «подводной части айсберга», невозможно выстроить целостную картину творческого развития Вертова.

В этом — и прежде всего в этом — заключается, на наш взгляд, ценность драматургических опытов Вертова. (Исследование собственно вертовской драматургии — важная, интересная, но все-таки не первоочередная задача.)

Сосредоточимся только на одной — центральной, на наш взгляд — теме, проходящей через большинство вертовских замыслов, и представим наши соображения как предварительную гипотезу.

Пожалуй, наиболее амбициозной творческой задачей Вертова в 1920-е годы было создание на кинопленке нового мира и «синтетического Адама», совершенного человека коммунистического будущего:

«Я – киноглолаз. Я строитель. Я посадил тебя, сегодня созданного мной, в не существовавшую до сего момента удивительнейшую комнату, тоже созданную мной. <...>.

Я — киноглаз, я создаю человека, более совершенного, чем созданный Адам, я создаю тысячи разных людей по разным предварительным чертежам и схемам»[17].

Вертов в своих притязаниях был не одинок. Многие художники той эпохи, от гениального Маяковского с его «Мистерией-буфф» до самых посредственных, создавали в искусстве новые миры и новых людей, постоянно бросая прямой вызов самому Творцу. Но только Вертов дерзнул создать универсального, абсолютно безгрешного Адама — в противовес Адаму библейскому. Этот новый Адам должен был занять в мифологии послереволюционного времени место Творца, став вначале Хозяином Шестой Части Мира, а затем, вероятно, и Председателем Земного Шара.

Программу создания нового Адама Вертов предложил еще в своем манифесте «Мы»

«Наш путь — от ковыряющегося гражданина через поэзию машины к совершенному электрическому человеку.

Вскрывая души машин, влюбляя рабочего в станок, влюбляя

крестьянина в трактор, машиниста в паровоз, —

мы вносим творческую радость в каждый механический труд,

мы родним людей с машинами,

мы воспитываем новых людей.

Новый человек, освобожденный от грузности и неуклюжести, с точными и легкими движениями машины, будет благодарным объектом киносъемки».

Его программа не была пустой декларацией. Вертов действительно приступил к осуществлению своего плана, постепенно переходя от простых опытов к сложным. Хотя формально его искания напоминали серию научных экспериментов (подопытными объектами вначале выступали животные, а затем — люди), действовал он, в сущности, как мистик, выполняя почти магические ритуалы.

Первым испытательным полигоном стал фильм «Кино-Глаз», в котором Вертов предпринял художественную попытку сконструировать живое из неживой материи (и одновременно обратить время вспять). «Возвратив» жизнь убитому быку с помощью нехитрого кинематографического фокуса, Вертов как бы изживал психологическую травму, полученную в детстве от посещения скотобойни. Однако чувства, которые он при этом испытывал, его упоение кинематографическим всевластием остались всего лишь одним из фактов его биографии. Критики и зрители не могли (и, думается, вряд ли хотели) отнестись к подобному трюковому «воскрешению» как к некоему сакральному акту.

Реальным шагом к созданию «синтетического Адама» стал фильм «Шестая часть мира». Поэтический образ хозяина советской страны, сотканный из кинопортретов людей разных национальностей, был опять-таки мало понятен массовому зрителю, слишком сложен для него. А главное — Вертов в своей киноутопии обращался не к современникам, а к счастливым зрителям коммунистического будущего.

Но в этом же фильме параллельно возник еще один прототип «синтетического Адама» — Ленин. Он был и сакральной (благодаря старательно насаждавшемуся посмертному культу), и легко узнаваемой фигурой. К нему можно было с успехом применить методику кинематографического «оживления», опробованную Вертовым в «Кино-Глазе». Нужно было только найти визуальный эквивалент известному тезису эпохи («Ленин и теперь живее всех живых»).

Вертов, однако, не сразу понял, какие преимущества дает такая общеизвестная фигура в осуществлении его масштабных намерений. Попытки создания «синтетических Адамов» в «Одиннадцатом» и «Человеке с киноаппаратом» привели к появлению новых шедевров кино, но оказались не столь значительными в общественном плане. Символические Рабочие и Крестьяне, поэтический Человек с киноаппаратом были лирическими, а не эпическими персонажами: им не хватало того сакрального, религиозного начала, которое оправдало бы социально-утопические претензии Вертова, позволило бы говорить о его безоговорочной победе. А она стала жизненно необходимой — ведь Вертову нужно было еще очиститься от обвинений в «трюкачестве», добиться массового зрительского успеха и признания руководства страны.

Он рассчитывал достичь всего этого с помощью фильма «Три песни о Ленине», над которым работал с колоссальным напряжением сил. И вот тут его ожидания в основном оправдались; только в одном он ошибся — в этот исторический момент следовало славить уже не Ленина, а Сталина.

«Три песни о Ленине» завершили первый этап творческого развития Вертова — прежде всего потому, что в фильме, наконец, получил воплощение «синтетический Адам». Отчаявшись сконструировать его из людей настоящего или будущего, Вертов обратился к прошлому. Будучи искренним адептом «новой, коммунистической религиозности», он не мог вообразить себе более совершенного человека, чем уже созданный Ленин, и в конечном счете просто «оживил» его, оставив попытки сотворить нового «синтетического Адама».

Вертов использовал «технологию» мудреца из старой легенды, рожденной в мрачных еврейских гетто городов Центральной и Восточной Европы. Мудрец оживлял глиняного истукана Голема с помощью каббалы, произнося имя Бога или слово «жизнь». Словесный лейтмотив вертовского фильма («Это и есть Ильич-Ленин») выглядел как ритмические заклинания-выкликания имени Бога (или слова «жизнь», что в данном случае одно и то же). Кое в чем Вертов даже превзошел легендарного мудреца.

«Голем не способен к речи и не обладает человеческой душой, уподобляясь Адаму до получения им “дыхания жизней” (мотив предела, до которого человек может быть соперником бога)». Он не является полноправной частицей Божьего мира, а находится с ним в лютом антагонизме.

Вертовский Ленин никоим образом не противопоставлен новому миру, наоборот — весь этот новый мир только из Ленина и может быть создан. Частичка Ленина, по фильму, есть во всяком новом человеке новой страны, а в перспективе должна обнаружиться в каждом человеке преобразившейся планеты. Кроме того, Ленин олицетворяет технический прогресс (от лампочки до трактора), почти буквально воплощаясь в «душах машин» и доводя до логического завершения идею манифеста «Мы».

Создавая этот фильм, Вертов, как никогда прежде, опирался на фольклор, то есть на некоторые устойчивые народные представления о Ленине как о мифологическом герое. Думается, это в большой степени объясняет как общественное признание «Трех песен...», так и обусловленную им вполне законную гордость создателя фильма, который ненадолго ощутил себя подлинно народным художником.

«Три песни о Ленине», закончив первый этап творческого развития Вертова, одновременно послужили началом второго этапа, определяющим сюжетом которого стало социальное восхождение женщины. В «Трех песнях...» раскрепощенная женщина Востока поднималась с низшей социальной ступеньки на высшую благодаря «правильному» (праведному) сверхзнанию, полученному от Ленина. Оно воплощалось не столько в виде морально-этических норм, сколько в справедливом мироустройстве и в некоей сумме технологий (ведь вертовский Ленин все-таки не Мессия, а «синтетический Адам»). Но для того чтобы построить грядущий Эдем, простой женщины было мало. «Синтетическому Адаму» требовалась «синтетическая Ева».

Вертов всегда уделял «женской теме» особое внимание: он считал, что масштаб и глубину социальных преобразований в стране можно ярче всего передать именно благодаря показу изменений, происходящих с женщиной. «Женская тема» прошла в его творчестве долгий и сложный путь развития, постоянно обогащаясь новыми смысловыми оттенками и обертонами — от утопических до глубоко личных, интимных. Отметим лишь некоторые ключевые моменты.

Нам кажется, что некоторые из истоков этой темы нужно искать в биографии Вертова, прежде всего — в его расставании с первой женой, рафинированной пианисткой Ольгой Тоом, и в женитьбе на монтажнице Елизавете Свиловой, родившейся в бедной рабочей семье. Вертов не просто разошелся с одной женщиной, полюбив другую: в Свиловой он нашел незаменимого, драгоценного единомышленника, способного понимать его с полуслова, с полувзгляда. Документалист С.Н.Пумпянская, работавшая с Вертовым вовремя алма-атинской эвакуации и дружившая с ним до самой его смерти, вспоминала:

«Ему нужен был помощник, хорошо понимающий его. И таким помощником стала монтажница Лиза Свилова.

Поначалу монтажницы на его фильмах выбрасывали короткие планы в корзину, а бывали случаи, когда вообще все перепутывали. Он был в ужасе. А Свилова мягко говорила: “Денис Аркадьевич, не волнуйтесь, я сейчас все восстановлю”. И делала это безупречно. Отсюда и пошла его любовь — от уважения и внимания к его творчеству. Елизавета Игнатьевна всегда была вместе с Вертовым в работе. Она ценила каждый его кадр. <...>. Вертову были нужны ее глаза. Как она видит... Он даже снимал их»[18].

Нужно учитывать в творческом и супружеском союзе Вертова и Свиловой и еще один нюанс, на который впервые обратил внимание В.С.Листов:

«Вертов несомненно любил Свилову и, как всякий человек, вряд ли задумывался, почему любит. Но нам уже пришлось говорить о новой, коммунистической религиозности Вертова, о становлении его коллективистски-пролетарского мировоззрения. Оно, разумеется, не объясняет разрыва с пианисткой и женитьбы на девушке из рабочей семьи. Однако режиссер, безусловно, хотя, может быть, и бессознательно, ощущал некоторую свою ущербность: сын книготорговца, мещанская среда с детства, никаких связей с передовым классом. Это, конечно, не предопределяло выбора, но союз с представительницей “правящего” сословия — помимо всего прочего — имел свой престиж.

Нельзя сказать, что Бальзак женился на Эвелине Ганской только потому, что она была аристократкой, хотя и это имело для него значение. Вот так же и Вертов с рукою женщины-работницы как бы на шаг приближается к своему общественному идеалу, роднится с тем сословием, которое ему по вкусу»[19].

В подтверждение этого В.С.Листов напоминает о том, что Свилова в своих воспоминаниях постоянно «подчеркивает острый интерес Вертова к новым родственникам — теще, свояченицам Оле, Нюше и Тоне, памяти тестя, погибшего на гражданской войне», и что режиссер даже собирался снимать о них фильм.

Иными словами, женитьба Вертова на Свиловой была, в том числе, поступком художника, неотделимым от его творческих и идеологических убеждений.

Можно предположить: для того, чтобы союз Вертова и Свиловой стал во всех смыслах идеальным, им не хватало только ребенка. А его не было... Почему — никто точно не знает. Известно лишь, что между 1924-м и 1927 годом у Свиловой случилась неудачная беременность. Видимо, во многом из-за этого печального происшествия у Вертова и Свиловой больше не могло быть детей (наверняка свою роль сыграли и долгое отсутствие собственной квартиры, и кочевая жизнь, да мало ли что еще).

Вертов остро и тяжело переживал случившееся (тем более, что детей он очень любил). И, как мы предполагаем, пытался в своем творчестве хоть как-то заглушить горечь утраты и «довоплотить» свою идеальную семью. Не случайно главными действующими лицами его фильма «Колыбельная» и подавляющего большинства его нереализованных замыслов 1930-х годов стали именно женщины, наслаждающиеся всеми радостями материнства. Не случайно Вертов во время работы над «Колыбельной», сетуя в своем дневнике на житейские и профессиональные неурядицы, с грустью отмечал:

«А невозможность иметь ребенка. Куда его деть в такой обстановке? И без ребенка ни работы, ни отдыха не получается»[20].

Самое красноречивое свидетельство этой драмы — случай, пересказанный В.С.Листовым со слов О.Тоом:

«Как-то однажды Вертов шел по улице Горького (так тогда называлась Тверская) и в районе Гнездниковского переулка встретил постаревшую, но все еще бодрую Ольгу Тоом, первую свою жену. Остановились, поговорили.

— А дети у тебя есть? — спросила Ольга.

— Нет, — ответил Вертов, — нету.

— А у меня сын, — гордо сказала Ольга.

Каждый пошел своей дорогой. Вертов провожал Ольгу долгим взглядом, в котором можно было прочесть и боль, и зависть, и сожаление о несбывшемся. Воспоминания — вот всё, что ему осталось, и всё, что он мог себе позволить, стоя на Тверской между кинокомитетом и старым своим жилищем в Козицком переулке»[21].

Желать ребенка и оставаться бездетным — тяжелейшее испытание. А если оно к тому же обостряется чередой неурядиц в творческой жизни? Ведь, как мы помним, примерно в то же самое время, когда случилась неудачная беременность Свиловой, Вертов был уволен с кинофабрики «Совкино» и вынужден был искать пристанище на Украине.

Нам кажется, что все эти переживания соединились в сознании Вертова в тревожный и болезненный эмоциональный сгусток, который особенно мощно и отчетливо выражал его состояние — человеческое и творческое. Именно со второй половины 1920-х годов Вертов начал постоянно отождествлять свое лирическое «Я»... с женщиной (в основном с женщиной-матерью). Например, в 1928 году он отправил в Главрепертком заявление, в котором пытался защитить замысел фильма «Человек с киноаппаратом» с помощью следующих аргументов:

«Отказ от самой темы “Человек с киноаппаратом” мне не представляется возможным. Представьте себе: роженица в день родов отказывается родить уже выношенного 9-месячного ребенка. Поэт отказывается бросить в мир вполне созревшее в нем произведение.

Так же и я — не столько режиссер, сколько автор и композитор кино-вещей — не могу допустить, чтоб созревшее во мне кино-зрелище было искусственно обречено на перезревание, на гниение внутри меня. Плод созрел, и его надо снять, а не прицеплять проволокой к дереву»[22].

Позднее, в 1936 году, Вертов написал отчаянное письмо Б.З.Шумяцкому, где похожим образом объяснял невозможность совмещения работы над «Колыбельной» со срочной подготовкой фильма о VIII Чрезвычайном съезде Советов:

«В данный момент, при данном сложном для меня стечении обстоятельств и при данной обстановке и условиях моей работы, я могу взять на себя обязательство родить к 20-тилетию Октября только одного здорового ребенка — только один доношенный полновесный фильм. Об этом имеется у меня с Союзкинохроникой письменная договоренность. Если договоренность будет выполняться и мне будет предоставлена возможность все свое внимание сосредоточить только на этой теме, — наш ребенок будет хорош. Всякое нарушение этой договоренности, всякое раздвоение и растроение внимания будет угрожать выкидышем. Я еще не заслужил обезболивания моих родов, я согласен в муках произвести на свет фильм, но на фильм-выкидыш я не пойду. Фильм о женщине должен быть доношен»[23].

Наконец, писал в дневнике:

«Для меня выпускаемый мной фильм — мой ребенок. Никто не может больше болеть и тревожиться о здоровье и судьбе ребенка, чем это делает мать».

Может показаться, что в этих словах нет ничего особенного — многие художники воспринимают свои произведения как детей, а творческий процесс — как родовые муки. Тем не менее вряд ли еще кто-то, кроме Вертова, придавал такое значение сравнениям из этого образно-смыслового ряда. В вертовских записях проступает безграничное отчаяние от невозможности повлиять на ход событий, защитить свое творческое «Я». Чем сильнее Система, чиновники, обстоятельства давили на Вертова, тем чаще он описывал свои переживания в страдательно-женских категориях:

«Походка стала такая, как у ковыляющей восточной женщины в первой песне о Ленине»[24];

«Ко мне относятся настороженно. Как понять, например, что фильм о Покрышкине поручен не мне, а другому?..

Выходит, что Вертов двадцать лет добивался права сделать документальный фильм о “живом человеке” и наконец добился — но не для себя, а для другого режиссера, который никогда и не думал об этом. В момент победного финиша подменили победителя. Человек со стороны открыл рот и скушал долгожданную тему. Не мужу, а гостю предоставлено право первой брачной ночи.

Неужели никто этого не понимает?!»[25]

И наоборот: остро ощущая свою невостребованность, не понимая, почему же его «не любят»40, он все настойчивее и настойчивее носился с идеей серии фильмов о «живом человеке». Причем в качестве идеального кандидата на роль «живого человека» опять-таки представлял женщину (см. его заявки и планы 1930-х — начала 1940-х годов).

Переживания Вертова и сложный процесс едва ли не буквализации образно-эмоционального самоотождествления с женщиной наиболее отчетливо отразились в одной из его дневниковых записей середины 1930-х годов:

«Солнце освещает соседей в доме по ту сторону улицы. Мы же живем в отраженном свете. Стройная молодая женщина стоит во весь рост перед зеркалом и не подозревает, что я смотрю на нее из противоположного окна. Скинула халат и любуется собой, поворачиваясь и поправляя волосы. Солнце освещает ее фигуру, слепит ей глаза, и она, как на ярко освещенной сцене, не видит зрителей, но видима всеми. Она этого не знает. И, закрываясь рукой от солнца, не отрывает от зеркала глаз.

Можно, значит, иногда наблюдать интимные минуты поведения человека без особенных приспособлений и затруднений. И даже без специально поставленных опытов...»[26]

Описывая эту молодую женщину, Вертов, на наш взгляд, пытался отобразить свое внутреннее состояние, двое лирическое «Я» в форме внутреннего монолога. (Вообще Вертов часто писал о себе в третьем лице. См., например, его статью «Он и я».) Похоже, что внутренний монолог стал для него к этому времени единственным универсальным средством разрешения всех накопившихся жизненных сложностей и единственным полноценным способом самореализации.

Именно в таком качестве он был использован в одном из ранних набросков сценария «Колыбельной» — [«Три обезьянки»]:

«Я разделась.

Покачиваясь от волнения и усталости, подошла к постели.

Почти упала на подушку. Выключила свет.

И сразу комната наполнилась звуками и птицами...

<...>.

Не птицы, а звуки из-под моих пальцев.

<...>.

Меня потянуло в гостиную к роялю.

Не зажигая света, я сыграла “Лунную сонату” Бетховена.

Луна светила сквозь большие окна. Свет падал на клавиши рояля, на лица слушающих и на картину над роялем, где были изображены три странных обезьянки. Одна из них закрыла глаза, другая — уши, третья — рот.

— Расскажите что-нибудь о Вашей следующей фильме, — сказала я, обращаясь к человеку в лыжном костюме, к[ото]рый стоял, прислонившись к роялю, и не сводил глаз с обезьяньей картины.

— Это очень трудно выразить словами... Но если Вы согласитесь импровизировать на рояле, я, пожалуй, попробую.

Получилось вроде кино.

Я играла.

Режиссер говорил.

А слушатели закрыли глаза и старались себе представить, что будет на экране.

— Три обезьянки! — начал режиссер, не сводя с картины глаз».

Вертов изобразил себя здесь и как идеального художника, и как идеального героя, и как идеального зрителя. Правда, потом он исправил все «я» на «она», и события оказались представленными уже от третьего лица[27].

Возможно, он испугался своей нечаянной, исповедальной откровенности. Ведь такая степень самораскрытия автора и его героя для документалистики 1930-х годов (пожалуй, и для игрового кино тоже) была непозволительной, преждевременной, сверхноваторской: кинематографисты смогли подступиться к ней намного позднее, лишь в 1960—1970-е годы. Вертов настолько очевидно обогнал свое время (да-да, он далеко еще не исчерпал себя!), что перестал находить опору в современном материале. Видимо, поэтому вертовские попытки создания «синтетической Евы» не увенчались успехом.

Время поворачивает вспять

На своем излете эти усилия совпали со все усиливавшимся стремлением сотворить идеальный образ самого себя, продиктованным мощным инстинктом личностного и творческого (что одно и то же) самосохранения. Вертов ничего не мог сделать с «ребром», вынутым из тела «синтетического Адама», поскольку миф Ленина перестал быть для него животворящей творческой силой: в 1930—1940-е годы главным мифом советского общества стал миф Сталина. А Сталин — при всем искреннем желании Вертова — никогда не занял бы в вертовском мире место, навечно отданное Ленину. После «Колыбельной» режиссеру предлагали сделать еще одну картину о вожде всех народов, и Вертов даже написал заявку «Домик в Гори». Однако, поразмыслив, он отказался от предложения и передал заявку Свиловой. Похоже, он начал понимать, что ему не позволят снять нешаблонный фильм о Сталине, а любая халтура была для него неприемлема.

Постоянное ощущение своей невостребованности, творческого и человеческого одиночества привело к тому, что вертовское образно-эмоциональное самоотождествление с женщиной-матерью трансформировалось в навязчивое самоотождествление с отцом-первопредком, ветхозаветным героем — скажем, Мафусаилом, родившим Ламеха. Поэтому в 1940-е годы Вертов все чаще писал о себе как об основоположнике документалистики, праотце кинематографа — причем именно в ветхозаветном смысле. Очень показательны его стихотворные строчки, написанные примерно в 1947 году, когда его кинематографическое самовыражение искусственно ограничили тем, с чего он начинал — рутинным монтажом киножурналов:

«<…>

Бросаетесь в правду с берега,

В мир распахнули окно.

Открываете всем нам Америку Неигрового кино.

Вас мир окрестит Христофором[28],

Чарли Чаплин оценит талант.

«1.

Он выполнил свою задачу,

Но даже не заслужен он.

У нас чины, авто и дачи,

Он — дачниками обойден.

Пусть говорят: “Он — неудачник

И заживо он погребен”.

Он вырастил потомство зрячих,

Кинонаследников мильон.

2.

Когда б его не обессилили,

Он бы ответил нам, любя:

Ведь “Суд народов”[31] — это Свилова,

А Свиловых рожаю я.

3.

Нам надо чтить изобретателей.

Им только сеять. Нам же жать.

Он был отцом. Но был и матерью.

Не уставал нас размножать.

Всё вернулось на круги своя.

Вертов возвратился к своим генетическим и социокультурным корням, от которых так старался оторваться и в жизни, и в творчестве. К этому — разными путями — его неумолимо вела судьба. В 1949 году безликий государственный Голем жестоко напомнил ему на печально известном собрании ЦСДФ по борьбе с космополитами, что он прежде всего Давид Кауфман, сын Абеля Кауфмана из Белостока, а уже потом путаник и формалист Дзига Вертов.

Если в 1920-е Вертов мог свободно повелевать временем в «Кино-Глазе», то в 1930-е и 1940-е он превратился из властелина в невольника: «время для него попятилось»[33].

Если в 1920-е он вел в основном творческие сражения, то в 1930-е и 1940-е — безуспешную битву с судьбой.

В драматургических опытах Дзиги Вертова запечатлелась драматургия его жизни.

Дерябин А. Введение в драматургию его жизни // Вертов Д. Из наследия. Т. 1.: Драматургические опыты. М.: Эйзенштейн-центр, 2004.

[1] Вертов Дзига. Киноглаз

[2] СДЗ. С.178

[3] Вертов Дзига. О «Киноправде»

[4] Он же. Киноки. Переворот

[5] Он же «О значении неигровой кинематографии

[6] Он же. Мы

[7] Он же. О фильма «Киноглаз»

[8] Он же. Киноглаз

[9] Он же. О «Киноправде»

[10] Он же. Киноглаз

[11] Он же. О фильме «Одиннадцатый»

[12] Опубл. в: Vertov Dziga. Tagebiicher / Arbeitshefte. Konstanz: UVK Medien, 2000. S. 40.

[13] Вертов Дзига. О любви к живому человеку

[14] СДЗ. С.226-227

[15] РГАЛИ. Ф. 2091. Оп. 2. Ед. хр. 227. Л. 26 – об 27

[16] Вертов Дзига. Последний опыт

[17] Он же. Киноки. Переворот.

[18] Семирамида Пумпянская: «Я мечтала работать на киностудии» // Киноведческие записки. №62 (2003)

[19] Листов В.С. Указ. соч. С.129-130

[20] РГАЛИ. Ф. 2091. Оп. 2. Ед. хр. 253. Л. 7.

[21] Листов В. Указ. соч. С.142

[22] РГАЛИ. Ф. 2091. Оп. 1. Ед. хр. 33. Л. 4. Опубл. в: Киноведческие записки. № 49 (2001). С. 204.

[23] РГАЛИ. Ф. 2091. Оп. 2. Ед. хр. 306. Л. 2 об. Опубл. в: Киноведческие записки. № 51 (2001). С. 56.

[24] СДЗ. С.178

[25] СДЗ. С.257. Фильм «Александр Покрышкин» снял в 1945 году А.А.Гендельштейн

[26] СДЗ. С.214

[27] Возможно, как раз в этом месте наш гипотетический оппонент (а он, несомненно, существует) потеряет терпение и возразит, что героиня наброска — условный художественный образ, минимально соотносящийся с личностью Вертова, что описанная ситуация вполне подходит для игрового фильма, что наша трактовка «женской темы» в вертовском творчестве бездоказательна и нелогична, и т.д., и т.п. Ну, что ж, это его право. Наше право — ответить, что мы прежде всего доказываем необходимость нового прочтения Вертова и стараемся, в меру своих сил, вырвать читателя из круга закостенелых представлений об этом режиссере, дать новый эмоциональный и интеллектуальный импульс «вертововедению».

[28] С Христофором Колумбом Вертова сравнил французский писатель Жан-Ришар Блок после просмотра фильма «Три песни о Ленине»

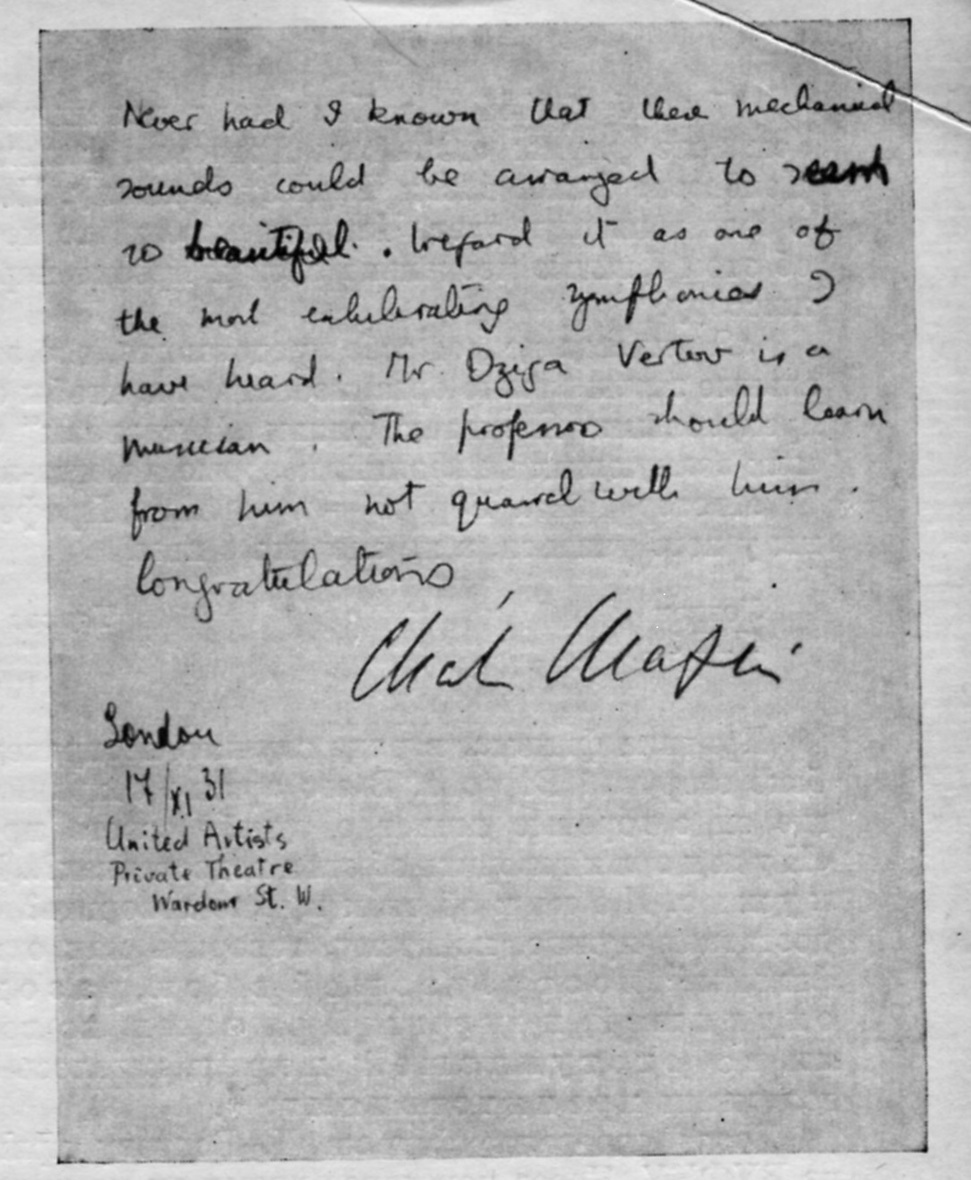

[29] Чарли Чаплин передал Вертову через Айвора Монтегю письмо, в котором содержалась восторженная оценка фильма «Симфония Донбасса (Энтузиазм)»

[30] РГАЛИ. Ф. 2091. Оп. 2. Ед. хр. 227. Л. 17

[31] Е.И.Свилова была монтажером документального фильма Р.Л.Кармена «Суд народов» (1946)

[32] РГАЛИ. Ф. 2091. Оп. 2. Ед. хр. 227. Л. 18-18 об.

[33] Шкловский В. О Дзиге Вертове