Когда в 1968 году студент-дипломник Института кинематографии Сергей Соловьев появился на «Мосфильме», ему было всего двадцать четыре года, и он был самым молодым режиссером студии.

Уже на первом курсе института он удивил своих педагогов, написав сценарий просто о том, как люди смотрят на эрмитажную «Мадонну Литту» Леонардо да Винчи.

Человек дня сегодняшнего — и его взгляд, устремленный к совершенной красоте искусства, выразившего идеальную гармонию мира! Каков он, этот взгляд? И каким отвечает ему мадонна? Вот что хотелось увидеть Соловьеву. Но ему, первокурснику, не пришлось самому осуществить свою затею (надо было учиться!). Небольшой фильм «Взгляните на лицо» сняли по его сценарному плану талантливые документалисты. Взгляните на лицо! Запомним это, и не только потому, что фильм получил Почетный диплом на фестивале короткометражных фильмов в Лейпциге.

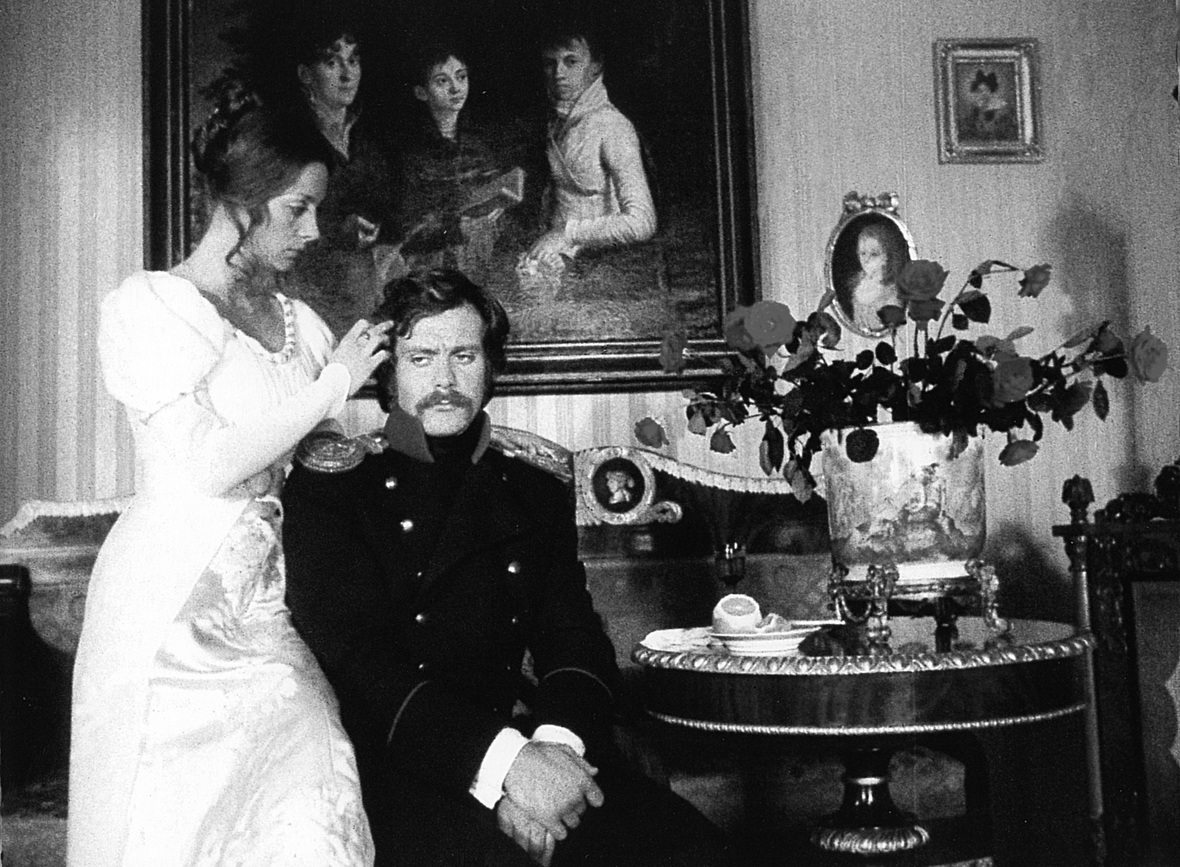

Дипломной работой Соловьева была экранизация рассказа Чехова «От нечего делать». Подзаголовок «Дачный роман», данный самим Чеховым, как бы заранее предопределял всю неизбывную обыденность поведанной им небольшой историйки. Но молодой режиссер, пристально вглядываясь в обыденные до отчаяния лица ее героев, шаг за шагом следуя за всеми их ядовито-пошлыми поступками-действиями, сумел услышать иной звук — щемящую ноту тоски самого автора рассказа по иной и, наверное, прекрасной жизни. Именно это придало непритязательному, на первый взгляд, фильму Соловьева глубину истинно чеховской поэзии.

Можно смело сказать, что дипломный фильм Соловьева украсил собой чеховский киноальманах, создававшийся в то время на «Мосфильме». Для этого же альманаха Соловьев снял чеховское «Предложение», и заигранная до стертости любителями всех рангов «шутка» Чехова в озорной трактовке Соловьева смотрелась как бы совершенно заново.

Так с помощью Чехова Сергей Соловьев блистательно выдержал свой первый киноэкзамен. Второй был значительно сложнее. Сцены Горького «Егор Булычов и другие».

Фильм, поставленный Сергеем Соловьевым, вызвал множество споров. Малейшие нарушения прочно сложившейся сценической традиции воспринимались иными критиками чуть ли не святотатством. Мне же соловьевская экранизация «Егора Булычова» представляется значительной и находящейся в русле подлинно горьковской поэтики. И, в первую очередь, мне бы хотелось отдать должное крупнейшему актеру Михаилу Ульянову. Именно в нем молодой режиссер обрел не только соратника, но и фактического соавтора роли Булычова. И опять — взгляните на лицо! Вглядитесь в глаза Булычова-Ульянова. Они просто преследуют вас с экрана. Какая в них пристальность, какое мучительное желание проникнуть в самую глубину жизни, именно тогда, когда «наткнулся на острое... на смерть». И почему война? И какова цена крови людской? И что там дальше, после смерти? И зачем бог?.. — все читается в этих глазах.

Булычов-Ульянов, может быть, потерял кое-что в своем привычном озорстве, он стал тише. Но не беднее, ибо приобрел неистовый накал раздумий, невиданную остроту мучительно ищущей мысли. Блуждающая в потемках душа человеческая — таков Булычов, сыгранный Ульяновым.

...После Чехова и Горького можно «рискнуть» на Пушкина. По предложению телевидения Соловьев экранизирует «Станционного смотрителя». Пушкинские «Повести Белкина» крайне скупы диалогом. Писать диалоги «за Пушкина» немыслимо. И Соловьев находит выход: русский романс. Фильм погружен в его стихию, столь близкую пушкинскому времени. Тексты Пушкина — музыка композитора Исаака Шварца (с которым Соловьев был уже связан в работе над предыдущими своими фильмами). Современное толкование, но очень осторожное, с тонким проникновением композитора в сложившуюся многими десятилетиями стилистику городского романса-песни. Сплав получился очаровательный. Очарованию фильма во многом содействовала и тончайшая работа оператора Леонида Калашникова. И недаром фильм «Станционный смотритель» был удостоен Главного приза на Венецианском фестивале телевизионных фильмов (1974 г.).

Чехов, Горький, Пушкин! Не правда ли, великолепная школа, вернее, академия высшего мастерства! С неоценимым опытом, приобретенным в этой «академии», Сергей Соловьев приступает к следующей своей работе по сценарию, написанному им в содружестве с молодым писателем Александром Александровым.

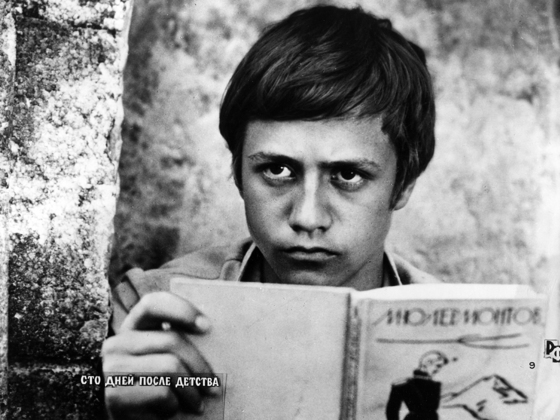

Фильм «Сто дней после детства». Работает Соловьев снова с оператором Калашниковым и композитором Шварцем. Фильм этот стремительно завоевал всеобщее признание. Только-только появившись на свет, он в 1975 году был отмечен премией «За лучшую режиссуру» на XXV международном кинофестивале в Западном Берлине.

Несколькими месяцами позже фильм Соловьева прошел с большим успехом на кинофестивале в Сан-Франциско.

В 1976 году фильм получил Главный приз на международном фестивале фильмов для детей и юношества в Белграде и серебряную медаль на международном кинофестивале в Авелино (Италия).

В том же году фильму «Сто дней после детства» была присуждена Главная премия на IX Всесоюзном фестивале.

Чем же объяснить такое горячее и повсеместное признание в общем-то скромного, по внешним параметрам, фильма?

«Сто дней после детства» — фильм глубоко современный.

Он говорит о самом главном — о воспитании высоких чувств у наших детей, чья жизнь устремлена к будущему. Это фильм о совести как нравственной категории. Это фильм о любви и страдании, ибо без испытания страданием не может быть истинной любви.

Взгляните на лицо! Вглядитесь же в лицо поколения, вглядитесь в глаза этих подростков, которым историей предназначено быть строителями нового мира!

Фильм «Сто дней после детства» — настойчивое утверждение духовного в человеке. Думается, что именно в этом секрет его повсеместного торжества. Думается, что поэтому в том же Западном Берлине встретила овациями режиссера Соловьева достаточно разношерстная аудитория независимого студенческого кино-форума «Университетского центра», аудитория, покоренная высокой человечностью фильма, прозвучавшего с особой силой на фоне множества фильмов, утверждающих насилие единственным законом жизни. И разве не об этом же писал после демонстрации фильма на фестивале в Сан-Франциско кинокритик Джон Миллер в газете «Сан-Франциско экзаминер»: «Теплота, юмор и цельность чувств в этом фильме дают желанное отдохновение от насилия и резни, заполнивших в наши дни американский экран». А в газете «Сан-Франциско кроникл», в статье, озаглавленной «Советская сенсация на кинофестивале», Джуди Стоун писала еще категоричнее: «...Этот фильм может придать жизненные силы, надежду и бодрость, на каком бы языке он ни звучал, где бы он ни шел!..»

И вот новый фильм Сергея Соловьева. Фильм как будто неожиданный для его биографии. Совместная работа советских и японских кинематографистов «Мелодии белой ночи». История любви японской пианистки и русского композитора. Действие происходит в двух городах — белыми ночами в Ленинграде и через год жарким летом в Киото.

Не правда ли, опять, как и в картине «Сто дней после детства», первая мысль, которая приходит в голову, о непреодолимой банальности самого материала?! Сразу видятся афиши, афиши на двух языках с фамилиями японки и русского, переполненные восторженными слушателями залы, туристские «виды» Киото и Ленинграда... Да и само название фильма как бы заранее предопределяло неизбежную банальность жанра. Но в том-то и дело, что Соловьев не побоялся даже такого банального названия. Ибо, как и в предыдущем своем фильме, Соловьев сумел во вторичном разглядеть и увидеть все как бы впервые, все вновь.

Да! Это фильм о любви, о любви краткой, как пауза между двумя музыкальными фразами одной музыкальной пьесы. О любви и о смерти. И о музыке, которая торжествует вопреки всему, соединяя, казалось бы, несоединимое, ибо высшая цель музыки, впрочем как и других искусств, создание климата человеческой всеобщности... Конечно же, речь идет не только о музыке в прямом смысле, но и о музыке человеческой души. И опять же — взгляните на лицо! Вглядитесь в удивительно прекрасное своей душевной чистотой лицо японской актрисы Комаки Курихара. Какую звенящую ноту, какую сложную мелодию выражают ее темные глаза, как послушно меняются они, следуя всей сложной партитуре жизни ее души... Кажется, я начал писать нечто вроде рецензии на новый фильм Сергея Соловьева. Но фильм заслуживает подробного разговора и не может быть оценен по-настоящему в этих кратких заметках о пути режиссера Сергея Соловьева. Соловьев — в дороге!

«Взгляните на лицо». Нет, я недаром так упрямо возвращаюсь к этой, в сущности, еще детской его работе. В ней зерно всего еще недлинного его пути.

Вглядитесь в глаза человеческие, внимательно вслушайтесь в музыку души человеческой, ибо нет музыки прекраснее этой! И постарайтесь понять, каков он, этот человек, вчера, сегодня, завтра! Каков он в сложных взаимосвязях с вечно искомой, но трудно достижимой гармонией окружающего мира? Какими путями он движется к ней, какие битвы ведет за торжество этой гармонии — вот тот основной звук, который мне слышится в каждой работе Сергея Соловьева. Серьезность его намерений вне сомнений. Верю, что его ждут большие свершения!

Арнштам Л. От дебюта до признания // Советский фильм. 1977. № 5.